Вы здесь

Странствования по ледникам. Восхождения на Мустаг-ату. В пустыню. XII - XXI.

Восхождения на Памире.

«Твердо зная лучший путь, мы избираем худший»

Достопримечательности Памира.

XIII. Странствования по ледникам.

На следующий день мы отправились вверх по северному склону Мустаг-аты и пересекли мощный гребень морены на левом берегу Ики-бель-су. Подъем был очень крут, пока мы не добрались до волнистого нагорья. Почва была здесь покрыта песком, щебнем, гальками и небольшими валунами.

По ту сторону гребня морены мы снова попали в область бассейна озера Кара-куль; по неглубокой широкой долине протекал крошечный холодный ручеек, который, вытекая из долины Контой, впадает в озеро Кара-куль.

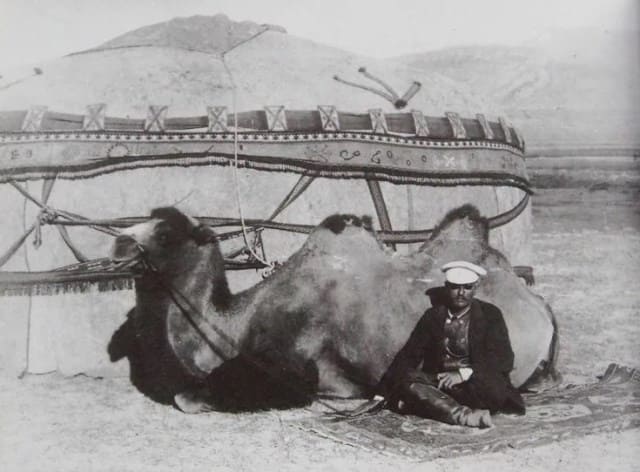

Около этого ручейка раскинулся на высоте 4124 метра яйлак Кош-Кортюс, избранный нами исходным пунктом для странствований по ледникам. Киргизы этого аула прибыли сюда три месяца тому назад и располагали пробыть еще три. Зимние же шесть месяцев они проводят в Контой-джилге. У киргизов каждая семья или род имеет свои традиционные кишлаки и яйлаки, и отступления от традиций допускаются лишь с общего согласия.

Обитатели этого местечка принадлежат, как и большинство киргизов, обитающих в долине Сары-кол, к роду кара-теит. Аксакал их, Тугул-бай, был 96-летний живой, симпатичный старик, владеющий всеми умственными способностями.

Подвижная жизнь и постоянное пребывание на свежем воздухе укрепляют здоровье киргизов, так что они обыкновенно достигают глубокой старости. И сегодня опять лил дождь, а в горах грохотал гром. Вскоре за тем со склона донесся сильный шум.

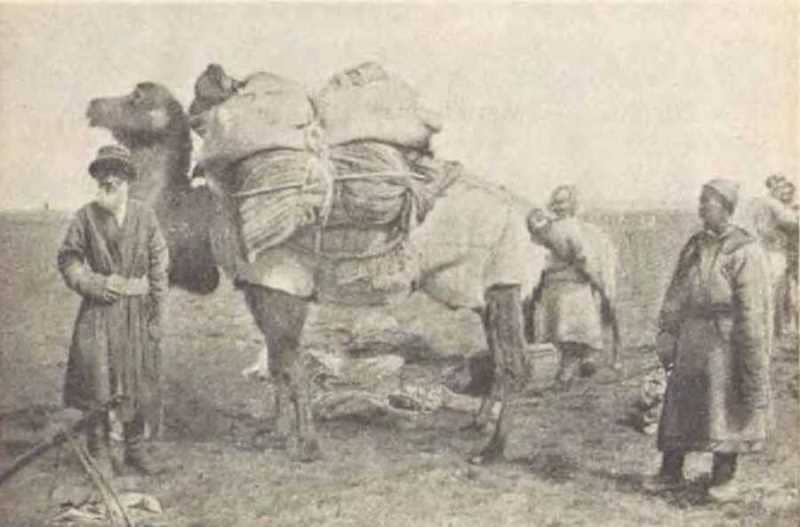

Хозяева наши пояснили, что после сильного дождя всегда бывает такой шум, - потоки дождевой воды стремятся вниз по крутизнам. Первым нашим делом здесь было уволить обоих киргизов Hyp-Магомета и Палевана, которые хоть и были хорошими слугами, но не знали ледников и не имели яков. Вместо них мы наняли двух местных киргизов и вечером занялись осмотром их яков, единственных животных, которые могут пробираться по этим крутизнам, загроможденным моренами.

Верхом на чудесном черном яке отправился я 27 июля в сопровождении двух киргизов, знающих все ходы и выходы в ледниках, на восток к первому леднику Горумды, который предстояло исследовать. Мы ехали себе потихоньку, благодушествуя, по горному склону, спускающемуся к северу и прорезанному тремя небольшими ледяными потоками.

Направо осталась резко очерченная группа скал - отрог Мустаг-аты, а за нею виднелся небольшой ледник, имеющий в верхней своей части очень крутое падение; истоком служило незначительное фирновое поле.

Дальше на восток виднелось много подобных скалистых отрогов, гигантских диких горных массивов, между которыми прорезываются ледники, словно указывая на север пальцами. Самый большой из них называется Горумды-баши (Голова каменистого пути); питаемый им ручей, принимающий также воды из остальных ледников, протекает по резко очерченному руслу и соединяется дальше с Ики-бель-су.

Большой ледник Горумды так изобилует в нижнем своем течении щебнем и вообще продуктами выветриванья, что во многих местах его с трудом можно отличить от окружающих пород. Ледник Малый Горумды разветвляется, благодаря острову-скале, на два рукава; из них левый окаймлен параллельными боковыми моренами.

Между крайней из последних, достигающей 10-15 метров высоты, и мягким поросшим травой увалом, по которому мы ехали, бежал ручей, протекающий выше через небольшое треугольное озерко, приютившееся между увалом, моренами и ближайшими скалами Мустаг-аты.

На обратном пути нас во многих местах поражало богатство красок альпийской флоры. Цветы, произраставшие зачастую между бесплодными моренами, отличались почти кричащей роскошью красок. Чем выше мы подымались, тем ярче они становились; нет сомнения, что малое поглощение атмосферой световых лучей на этой значительной высоте имеет непосредственное благотворное влияние на растительное царство.

Еще один день был посвящен Большому Горумды. С поросшего травой увала мы пустились верхом на яках вверх по бугристым моренам, по ужасно тяжелой дороге: глыбы громоздились одна возле другой, и яки то и дело оступались в ямы, но все-таки не падали. На каждом шагу представлялся случай удивляться умению этих животных прокладывать себе путь. Надобно иметь, однако, некоторую привычку, чтобы чувствовать себя вполне спокойно в седле.

Тяжеловесное животное то балансирует по острому краю какой-нибудь глыбы, то ловко перепрыгивает через черную зияющую яму, тотчас же твердо упираясь ногами в следующую глыбу, то съезжает, оседая на задних ногах, с крутого щебневого увала, откуда двуногое существо непременно полетело бы кувырком.

Единственное, что испытывает ваше терпение при езде на яках, это флегматичность и лень животного, слишком часто находящего излишним продолжать путь; тогда приходится напоминать ему об его обязанностях палкой. К кнуту як совершенно нечувствителен, принимая удары им за ласку, на которую отвечает дружелюбным сопением. Только основательная затрещина палкой в состоянии убедить яка, что мы выехали не для забавы, и заставить его с глухим хрюканьем потрусить дальше.

Оказалось, что пояс морен с левой стороны большого ледника был гораздо шире, чем мы полагали; мы ехали, поднимаясь с одного гребня морены на другой, часа два. Наконец мы достигли небольшого моренного озера с мутно-зеленой водой; в него впадала делящаяся на несколько рукавов, весело пенящаяся речка, которая перепрыгивала по камням поверх одной из крайних морен; из нанесенного ею ила образовался целый конус, который и разделял течение речки на рукава.

От озерка мы направились к югу между двумя колоссальными грядами морен. Долина между ними расширилась мало-помалу в поросшую редкими кочками, диким ревенем и другими злаками равнину, которую справедливо называют Гульча-яйлак (Пастбище диких баранов), так как и здесь и дальше по леднику мы находили помет диких баранов.

Так как дальше морены становились все непроходимее, представляя циклопические стены, сложенные из глыб, то мы слезли с яков и пешком отправились по леднику. Миновав последнюю боковую морену, которая находится еще в периоде образования, мы вступили в область компактного твердого льда, который, однако, в начале почти всюду покрыт валунами и щебнем и лишь кое-где выступает прозрачными ледяными пирамидами.

Боковая морена ледника имеет здесь в ширину 450 метров и круто обрывается, открывая белый лед края ледника. Лед на этом краю представляет здесь настоящий хаос пирамид и конусов, не имеющих, однако, острых очертаний, а скорее округленные; верхний слой образующего их льда - пористый, влажный лед, цветом напоминающий мел и похожий в общем на снег.

Происходит это, разумеется, от разъедающего влияния на лед атмосферы и тепла; всюду слышится журчанье вод, получающихся при таянии льда и снега, пробирающихся струйками между камнями и валунами и стекающих в трещины или маленькие лужи на поверхности льда.

В леднике слышится треск и грохот, то тут, то там с шумом скатываются в зияющие провалы гальки и щебень, а издали слышится грохот падения ручья, который, пока греет солнце, получает обильное питание со всех сторон.

29 июля мы решили перенести лагерь на новое место, откуда ближе было к ледникам, идущим на запад, которые нам предстояло исследовать. Погода стояла холодная, туманная; временами подымалась вьюга. Мы достигли перевала Сарымеха (Желтый самострел), который играет важную роль в рельефе местности, образуя проход через мощный гребень отрога, идущего от Мустаг-аты на северо-запад и отделяющего ледники и ручьи северных склонов от западных.

Если бросить с перевала взгляд на мощную группу Мустаг-аты, то перед вами развертываются справа налево следующие картины. На первом плане скалистые отроги с небольшим, покрытым снегом ледником; затем идет между двумя, частью покрытыми снегом, отрогами гор еще меньший ледник, который в верхней своей части очень чист, но в нижней запружен темно-серым, мелким щебнем, так что голубой лед проглядывает только в изломах трещин.

В среднем течении преобладают поперечные трещины, в нижнем - продольные. Язык ледника опоясан колоссальными моренами с множеством гребней. Между третьим отрогом скал и той областью Мустаг-аты, по которой мы странствовали в апреле, врезывается глубокая, резко очерченная впадина. По ней движутся ледники Сарымех и Кемпир-кишлак, разделяющиеся мощной одетой снегом стеной скал. Первый из названных ледников загроможден моренами, второй чист.

Наконец, на юге виднеется перевал Улуг-рабат, а на западе хребет Сары-кол с редкими снежными полями и пятнами, частью окутанный красивыми, белыми облаками, резко выступающими на фоне сине-стального холодного неба Памира.

Склон перевала очень крут, и мы ехали по руслу ручья, питаемого ледником Сарымех и весело прыгающего, образуя водопады, по своему каменистому ложу. Затем мы перешли через пять ручейков, питаемых тающим снегом, между которыми шли к долине Сары-кол длинные, низкие увалы, продолжение горных отрогов, расходящихся подобно радиусам и разделяющих русла ледников.

Двое из людей, отправившихся вперед с караваном, уже разбили новый лагерь, несколько пониже того места, где мы стояли в апреле, на сочном, хорошо орошенном лугу, представлявшем отличное пастбище для наших яков.

Вечером пошел сильный снег, и на следующее утро горы были одеты тонким снежным покровом. Киргизы сказали, что зима уже вступила в горы и что теперь со дня на день будет холоднее. 30 июля и настала настоящая зима. Весь день шел снег; время от времени вьюга окутывала всю окрестность густыми облаками мелкой снежной пыли, так что не видно было и признака гор или лежащей в глубине долины.

Было темно холодно и неприятно, словом, у Ямбулака-баши природа встретила нас так же негостеприимно, как и в апреле Нечего было и думать предпринимать в этот день какие-либо экскурсии - в нескольких шагах все уже было застлано снежной мглой.

Пришлось прибегнуть к зимнему облачению, достать из тюков тулупы, меховые куртки, шапки и валенки. Чтобы избавиться от лишней возни, мы захватили с собой лишь маленькую юрту, где я и провел весь день за черчением и писаньем, согреваясь время от времени стаканом чаю; люди же, укутавшись в тулупы, сидели на корточках, в защите от ветра, около ближайшей гнейсовой глыбы и слушали Моллу Ислама, читавшего вслух из старой книжки со сказками.

Когда вьюга усилилась, я впустил их в юрту, и чтение продолжалось.

31 июля погода была сносная, и мы могли предпринять экскурсию на ледник Ямбулак. Поверхность его теперь вся белела от покрывавшего ее рыхлого влажного снега. Нам попались два ледниковых стола и широкая и глубокая поперечная трещина; она чуть было не преградила нам дальнейшего пути, да, к счастью, местами была достаточно узка, так что можно было перейти через нее. В боках трещины лед отливал чистейшей лазурью, а на дне ее сугробами лежал снег.

Когда мы прошли по леднику 400 метров, что по нашим определениям составляло третью часть всей его ширины, нам преградило путь непроходимое место, настоящий хаос ледяных конусов, пирамид, трещин и ручейков, которые размывали себе глубокие русла под коварными ледяными сводами.

Если взглянуть с этого пункта вверх на ворота, образуемые отвесными стенами скал, т.е. на восток, то окажется, что ледник замкнут с трех сторон, а именно с севера, с юга и запада, - спереди и с обоих боков. По выходе из ущелья он спускается со значительной высоты, затем ползет по выпуклой поверхности и поэтому в нижнем своем течении весь перекороблен и изрезан бесчисленными поперечными трещинами.

Вид ледника был на этот раз совершенно иной, нежели в апреле месяце. Трещины казались не так глубоки, так как отчасти были наполнены обрушившимися продуктами выветриванья, края их не так остры, а линии изломов в общем более мягки и округленны. Словом, ясно было, что ледник находится в периоде усиленной деятельности, причем обычные факторы - атмосфера и вода стремились сгладить резкие формы и заполнить углубления.

Мы направились вдоль правой береговой морены к мысу ледника, но не успели дойти туда, как поднялся сильный ветер с юга и разразился хлеставший нам прямо в лицо град, который принудил нас искать убежища под нависшей глыбой. Град, как обыкновенно, сопровождался ливнем, и только спустя час удалось нам продолжать путь.

Вечером сильный град принялся хлестать горные склоны; град так барабанил по кровле юрты, что принудил нас заткнуть дымовое отверстие и загасить костер. Джолдаш, неусыпно стороживший вход в юрту, жалобно выл на морозе. Непогода не унималась и весь следующий день 1 августа, но большую часть дня шел дождь, и снежный покров исчез; выйти, однако, так и не удалось, и я целый день просидел дома, работая над картами.

2 августа посвятили ледникам Кемпир-кишлак. Предстояло взобраться на большой ледник Кемпир-кишлак. Мы направились по моренам, идущим вдоль левого его берега. Подъем был так крут, что пришлось сойти с яков и продолжать путь пешком; так мы достигли скалы из кристаллического сланца, находящейся у левого края ледниковых ворот.

Небо было все затянуто облаками; опять пошел град, но ему не удалось выбелить почву, так как градины с треском скатывались в бесчисленные трещины и впадины в морене; когда же град прекратился, мокрые камни быстро высохли в сухом воздухе.

Мыс ледника, вдающийся в долину, напоминает формой длинную, узкую, плоскую ложку, повернутую ручкой книзу и всюду окаймленную моренами. Поверхность ледника на всем его протяжении в общем довольно ровная, плоско-волнистая. Здесь не видно было поперечных трещин, но, напротив, несколько очень длинных и узких продольных, тянувшихся посредине мыса, весь же левый берег ледника был точно в зазубринах от краевых трещин.

Сойдя на лед, мы могли воочию убедиться в том, как образуются боковые морены. Стоило сделать один шаг, чтобы скатиться на двадцать по рыхлым продуктам выветриванья, которые образуют здесь оползни. Как только мы миновали краевые трещины, открылся удобный путь по льду, покрытому толстым слоем снега. Последний зато скрывал продольные трещины, которых мы и остерегались, ощупывая путь палками.

3 августа мы снова отправились на ледник Ямбулак, чтобы поставить измерительные шесты, по которым мы, спустя известный срок, могли определить скорость поступательного движения ледникам Нелегко было добыть шесты, годные для такой цели. Во всей Сарыкольской долине не было других деревьев, кроме купы кривых чахлых березок, около Каинды-мазара, которых к тому же, разумеется, нельзя было трогать, так как они осеняли могилу святого.

Наконец Иехим-баю удалось добыть связку жердей, какие употребляются для остова кровли юрты. Обычный град разразился около 4 часов дня. Сначала гонимые северным ветром легкие облачка неслись, словно пар, над долиной, глубоко под нашими ногами, затем они быстро поднялись по склонам гор и сразу окутали нас густой пеленой. Стало холодно и темно, град хлестал о лед; оставалось только искать защиты от ветра за высокой ледяной пирамидой и пережидать. Поздно, усталые и замерзшие, вернулись мы в лагерь.

Следующий день, для разнообразия, подарил нас прекрасной погодой, и мы совершили чудесную экскурсию на ледник Кемпир-кишлак - нам осталось еще исследовать его правый берег. Оказалось, что от ледника отделяется мощный рукав, который образует высокий (30 метров), почти отвесный ледяной утес, отличающийся чистотой и прозрачностью.

Около устья ледника зиял черный грот в 4 метра высотой и 3 метра глубиной; происхождением он был, вероятно, обязан более быстрому нагреванию здесь поверхности. С края ледника низвергались четыре ручейка из растаявшего снега и множество мелких струек, рассыпавшихся прелестными каскадами. Самый крупный из них имел 20 метров высоты, причем так врезался в лед, что падал не с самой вершины мыса.

Другой врезался в лед на целых 6 метров, и так как русло его во льду было уже затянуто сверху тонкой ледяной корой, то похоже было, что струя бьет из отверстия в ровной стене. Мы обогнули ледниковый мыс и стали подыматься по правому его берегу.

Недалеко от места, где один из каскадов с шумом ниспадал в лужу, образованную им же самим около подошвы ледника, Кемпир-кишлак подходит так близко к морене своего соседа, Сарымеха, что еле можно пробраться сквозь отделяющий их друг от друга узкий проход.

XIV. Восхождения на Мустаг-ату.

Во время пребывания на этой значительной высоте, уступавшей немногим из альпийских вершин, мы все время стерегли удобный случай поймать Мустаг-ату врасплох и взобраться на нее. Но погода все ставила нам препятствия.

о шел снег, то град, то дул пронизывающий северный ветер, отнимавший всякую охоту стремиться в высшие сферы, где ветер взвивал снег столбом. Бывало, что солнце улыбалось на минуту с ясного неба, но в следующую погода портилась и расстраивала все наши планы. Бывало несколько раз, что мы уже навьючивали яков, делили ручной багаж между носильщиками и готовились выступать, как вдруг начинался ветер и позволял нам совершить, чтобы день не совсем пропал даром, лишь небольшую экскурсию на ледники.

Так продолжалось до 5 августа. Мы уже успели убедиться, что на этой высоте зима - ранний гость и что времени у нас в запасе немного, и поэтому решили на следующий день быть готовыми во что бы то ни стало отправиться в поход.

5 августа посвятили отдыху, и в юрте царствовала торжественная тишина. Наши яки за последнее время сильно изнурились, и пришлось отправить их вместе с их хозяевами обратно, а Ислам добыл нескольких свежих отличных животных. Седла, палки с железными наконечниками, канаты, веревки, продовольствие, приборы - все приготовлено с вечера.

Погода весь день стояла хорошая, но в сумерки начался обычный град и ветер. Вершина Мустаг-аты, только что ослепительно сиявшая своим снежным венцом, окуталась густыми облаками, а вечером духи ветра начали бешеный хоровод вокруг одного из высочайших тронов божества ветра.

Оставив Ислам-бая сторожить лагерь, я выступил 6 августа с Иехим-баем, Моллой Исламом, тремя другими киргизами и семью превосходными яками. День выдался чудесный, совершенно ясный, так что от самой подошвы видны были все очертания Мустаг-аты, до мельчайших подробностей, а самая вершина казалась близехонько; склоны заслоняли выступы и отроги, что и вводило в заблуждение. В воздухе не шелохнулось, на небе не было ни единого облачка.

В 8 часов мы были на высоте Монблана и немного спустя достигли на высоте 4950 метров снеговой линии. Вначале снег попадался небольшими клоками между кучами щебня, затем разостлался сплошным ковром, из-под которого кое-где проглядывали отдельные камни.

Снег был мелкозернистый и плотный, но без наста. Только когда мы поднялись еще метров на 200 выше, снеговой покров оказался покрытым тонкой, твердой корой; мягкая кожаная обувь моих людей не оставляла на ней никаких следов; наст только слегка похрустывал, но животные ни разу не поскользнулись.

Чем выше мы поднимались, тем снег становился глубже, но особенно больших сугробов еще не встречалось. Толщина снегового покрова от нескольких сантиметров возросла до одного дециметра, а на самой высшей, достигнутой пока нами точке пала опять до 35 сантиметров. Причинами, мешающими образованию больших сугробов, являются обычный здесь сильный ветер, усиленное испарение и легко обнажающаяся ветрами куполовидная форма рельефа.

Снег сверкал на солнце тысячами искр, и я, несмотря на консервы [Здесь "консервы" - специальный термин, обозначает очки для защиты глаз от яркого света, пыли, ветра и т. п. -- Прим. ред.] с двойными стеклами, сильно страдал от этого блеска, разлитого повсюду кругом.

Люди мои, у которых совсем не было очков, жаловались, что у них все вертится, а временами и совсем темнеет в глазах. Приходилось все чаще и чаще делать передышку. Я, пользуясь остановками, делал наброски, производил измерения с компасом и ориентировался. Мы следовали непосредственно по краю высокой скалистой стены, откуда нам открывался чудный вид на весь ледник в глубине.

Выше, в ущелье, где оба его скалистые бока постепенно понижаются (по сравнению с поверхностью ледника), несколько расходятся и в конце концов сливаются с округленным гребнем, соединяющим обе высочайшие вершины группы Мустаг-ата, ясно виднелось фирновое поле.

На высоте 5100 метров Молла Ислам и двое других киргизов оставили своих яков, уверяя, что лучше идти пешком. Они не прошли, однако, более 200 метров, как в изнеможении, жалуясь на сильную головную боль, упали на снег и заснули мертвым сном.

Я продолжал путь с двумя остальными киргизами и двумя яками. Моего яка постоянно вел один из людей, которые чередовались между собой; свободный из них ехал на другом яке. Они также жаловались на страшную головную боль и почти задыхались. Я чувствовал себя хорошо, если не считать ломоты в голове, которая все усиливалась по мере подъема; одышку же я чувствовал, только когда слезал с яка и принимался за наблюдения.

Когда надо было опять влезть на седло, я готов был задохнуться от этого небольшого усилия, и у меня начиналось сильнейшее сердцебиение. Зато движения яка, становившегося все упрямее и подвигавшегося все с большими усилиями, не причиняли мне никаких неприятных ощущений.

На менее значительных высотах Демавенда я страдал гораздо больше, но туда я взбирался пешком, а все дело в том, чтобы по возможности меньше утомлять себя и ехать верхом. Если это возможно, то даже очень значительные высоты достигаются без особенно болезненных ощущений. Вот и теперь все киргизы чувствовали себя плохо, некоторые заявляли даже, что того и гляди умрут, я же все время чувствовал себя сравнительно бодрым.

Люди мои не послушались моего совета, оставили своих яков и утомили себя карабканьем по крутизнам, так что уже не в силах были бороться с расслабляющим влиянием разреженного воздуха. Между тем поднялся свежий ветер, мелкий снег закрутило вихрями, небо покрылось тучами.

Мы все так утомились, что решили сделать привал. Достали хлеб, чай, топливо, чтобы развести костер, но стоило нам взглянуть на еду, чтобы нас затошнило; так никто ничего и не взял в рот. Нас только мучила жажда, и мы все глотали снег; даже яки проглатывали большие комки.

Вид с высоты 6300 метров был поистине восхитительным и величественным. Нам открывалось, через хребет Сары-кол, все пространство до самого Заалайского хребта и живописных снеговых гор Мургаба. Ниоткуда не могли быть лучше видны ледяные потоки и выпаханные ими глубокие борозды в горных склонах. Мощные потоки ледников Ямбулака и Чум-кар-кашки идут параллельно до самого ложа долины, покрытого стально-серыми отложениями этих потоков.

Вверху виднелись еще четыре отрога скал, а за ними северная вершина Мустаг-ата, казавшаяся нам совсем близехонько и охваченная до самой высшей точки фирновым кольцом, представлявшимся нам в перспективе плоским.

Мы стали держать военный совет. День клонился к концу, и становилось холодно; киргизы были так изнурены, что не могли идти дальше; яки пыхтели, высунув языки; мы находились как раз у подошвы куполовидной возвышенности, которая постепенно переходит в плоскую макушку вершины. На склонах ее снег лежал еще более толстыми плотными слоями, а трещины и оползни указывали на возможность образования лавин.

Киргизы предостерегали от восхождения по этим крутым, готовым обрушиться снежным склонам, где яки своей тяжестью легко могли произвести обвал, и мы тогда, скорее, чем желательно, очутились бы внизу, но в довольно жалком виде. Люди мои говорили, что внизу из долины видали иногда такие обвалы на этих склонах.

С грустью решился я вернуться, и мы быстро заскользили вниз по старым своим следам, переходя все в более теплые и мягкие слои воздуха, подобрав по пути отставших людей и яков, которые так и не двигались с того места, где мы их оставили, и благополучно достигли лагеря около семи часов вечера. В лагере уже ожидало нас несколько друзей-киргизов с приношениями съестных припасов.

Помимо того что эта экскурсия помогла нам отлично ориентироваться, дала возможность произвести много наблюдений, она научила нас, что вследствие значительности самого расстояния, отделяющего нас от северной вершины группы Мустаг-аты, однодневный срок оказывается недостаточным для ее достижения и что единственно верным средством будет разделить экскурсию на два дневных перехода, переночевать в юрте первую ночь на значительной высоте, а на следующее утро со свежими яками и легким багажом продолжать путь до вершины.

Киргизы и Ислам-бай вполне одобрили этот план и готовы были при первом удобном случае сделать такую попытку. Нам, однако, предстояло еще исследовать три больших ледника дальше к югу, и мы 8 августа перенесли стоянку к Терген-булаку.

Поблизости находился аул (или кочевье) из четырех юрт. Старшина, бек Тогда-бай, славный таджик важного вида, тотчас же явился с визитом и сообщил, между прочим, что аул имеет всего 25 жителей, что одна юрта принадлежит семейству таджиков (арийское племя, говорящее на персидском языке), а три остальные найман-киргизам и что они круглый год проводят в этой местности, лишь меняя яйлаки, - где поживут месяц, где два.

Зимой здесь бывает ужасно холодно, снегу выпадает много, и овцам трудно бывает находить подножный корм. После продолжительного снега накопившиеся громадные запасы его сползают по бокам гор в виде лавин, увлекая за собой камни и щебень.

Симпатичный старик принес нам барана и кувшин молока и выразил полную готовность доставить нам все нужное, жалея лишь о том, что по причине своих преклонных лет не может сопровождать нас в наших экскурсиях в горы. Он тоже рассказал нам старинное предание о восходившем на Мустаг-ату шейхе, видевшем там белобородого старца и белого верблюда и принесшем оттуда большой железный котел, который теперь хранится в мазаре в долине Шинди.

Мы долго беседовали о предполагавшихся новых экскурсиях, и старик отправился в обратный путь, в свое одинокое жилище среди морен, только поздно вечером.

9 августа мы исследовали левую сторону ледника Чал-тумака. Поднявшись по моренам, мы достигли местечка на склоне горы, откуда открылся чудесный вид на правильную структуру ледника. Он весь покрыт сетью трещин, частью поперечных, частью продольных, образовавших целую систему ледяных пирамид.

Моренные камни и глыбы падают в трещины, которые походят на черные канавки и делают ледник похожим на решето. Назад мы пробирались по ложбине между ледяными пирамидами и боковой мореной; по ложбине текла, словно масло по намыленному металлическому желобу, горная речка, подмывая основания некоторых пирамид, которые и угрожают ежеминутно рухнуть.

В заключение нашей экскурсии мы посетили бекаТогда-бая, который созвал почетнейших обитателей аула и предложил нам дастархан. Аул расположен на берегу ледниковой речки; кругом расстилались луга, где паслись яки, верблюды и лошади бека. Женщины доили овец. Некоторые из таджикских женщин были очень красивы и имели бойкий, веселый вид; одеты они были очень живописно, но небрежно и частенько подходили к юрте поглядеть в щелочку на чужестранца.

10 августа мы отправились вверх по ручью, на берегу которого был разбит наш лагерь. Яки осторожно и лениво подвигались по глубокой ложбине ручья между моренами и колоссальным увалом из щебня, образовавшимся около подножья находящейся к северу от него отвесной стены скалы. На вершине ее лежал массивной броней лед, который местами спускался с нее, образуя круто обрывавшийся край с бахромой сталактитов, длиной до 10 метров.

Непосредственно из-под самого ледяного покрова сбегают с острого выступа скалы четыре больших и несколько маленьких каскадов; эти хрустально прозрачные, сверкающие струи падают с такой высоты, что силой ветра обращаются в мелкую густую водяную пыль, отливающую на солнце цветами радуги. Более сильными порывами ветра пыль прибивается к стене скалы, по которой вода и стекает вниз, а затем частью по щебневому увалу, частью под ним пробирается тысячью струек в реку.

Ледник Терген-булак спускается тремя потоками. Средний поток гораздо больше и толще двух боковых и господствует над местностью. Справа впадает в него поток поменьше, который вырыл себе такое глубокое ложе, что ледяные массы главного потока значительно возвышаются над ним.

Между этими двумя потоками находится мощный кряж, и в углу, образованном ими, под крайним скалистым выступом этого кряжа находится воронкообразное углубление, наподобие наблюдаемых в речных руслах за мостовыми быками.

Слева от ледяного покрова отделяется небольшой отрог из светлого, чистого льда, втиснутый узким клином между стеной скалы и главным потоком. В ледяных массах слышится треск и грохот, камни и глыбы с шумом проваливаются в трещины. Повсюду слышится журчание струек; верхний слой льда порист и хрупок, - все говорит, что и этот ледник находится в периоде живейшей деятельности.

Спускаясь с горы, мы видели двух больших серых волков, кинувшихся бежать по моренам. Волки здесь обычное явление и иногда режут молодых яков. Бек Тогда-бай умно поэтому сделал, приставив к своим стадам стаю злых собак. Этот почтенный старик доставил нам маленькую походную юрту и другие необходимые вещи для двухдневной экспедиции на Мустаг-ату, на которую мы намеревались взойти 11 августа.

Ранним утром, когда мы снова готовились взять великана приступом, Мустаг-ата была еще окутана ночным туманом; минимальный термометр показывал - 4,8°. Погода выдалась замечательно благоприятная: на небе не было ни единого облачка, и слабый ветерок скоро улегся совсем. Нам предстояло подняться на высоту приблизительно 6000 метров, ночевать там, а на следующий день продолжать подъем и достигнуть возможно большей высоты.

Поэтому мы брали с собой маленькую юрту, четыре больших связки терескена для топлива, шесты, веревки, топоры, тулупы и продовольствие; все это было навьючено на девять сильных яков. Я решил как можно меньше утомлять себя, чтобы сберечь свои силы к следующему дню, когда предстоял настоящий подъем с легким багажом и всего с тремя людьми.

Поэтому я с самого начала стал изображать собой как бы вьюк на моем яке: один из киргизов, верхом или пешком, все время тащил его вперед за веревку, продетую в ноздри, а другой понукал его сзади палкой всякий раз, как животное находило мои стремления слишком высокими и останавливалось, чтобы поразмыслить - к чему, собственно, ведет это вечное карабканье.

Таким образом, я не тратил сил даже на понуканье яка, что вообще довольно-таки утомительно. Наш маленький караван медленно, упорно подымался вверх, делая сотни извилин по склону горы вдоль левого бока ледника Чал-тумак; склон этот был не слишком крут. Яки пыхтели и сопели, высунув свои синие языки.

Это был тот же самый покрытый щебнем кряж, по которому мы шли 9 августа, и на том месте, где мы тогда остановились, мы сделали теперь первый роздых. Сейчас к югу от этого места ледяной покров образует выступ с крутыми боками; у подножия его обрушившиеся куски льда смерзлись в длинную ледяную глыбу. В час дня мы достигли приблизительно 5200 метров высоты. Снег был рыхлый, мокрый, таявший на солнце, так что почва местами была сыра.

Наконец голый кряж сузился в настоящий клин, уходивший под ледяной покров. Последний не обрывается здесь круто, и самый край его настолько тонок, что мы без труда взобрались на него и двинулись по льду, запорошенному снегом. Яки сначала скользили и спотыкались, но скоро верхний снеговой покров стал настолько толст, что они шли по нему так же твердо и ровно, как недавно по щебню.

Вдруг, справа, с другой стороны ледника Чал-тумак, послышался оглушительный грохот. Это оторвалась от нависшего здесь края ледяного покрова глыба и покатилась вниз. Громадная голубоватая ледяная глыба разбилась о выступ скалы в мелкий белый порошок и, как мукой, обсыпала поверхность ледника.

В воздухе долго стоял гул, словно после удара близкого грома; эхо повторяло его на сотни голосов между отвесными стенами скал, пока наконец не замерли последние отголоски и не наступила обычная тишина. Но легкая ледяная игольчатая пыль долго еще носилась в воздухе.

Нам представился прекрасный случай наблюдать за деятельностью этого маленького ледника. Тяжелый ледяной покров сползает с краев скал, раскалывается по трещинам, и мощные глыбы время от времени рушатся вниз, чтобы, как мы сейчас видели, превратиться в ледяную пыль и посыпать поверхность главного ледяного потока, на котором, таким образом, возникает ледник-паразит.

Перед нами и над нами расстилалась пустынная, ослепительно белая ледяная поверхность.

Мы знали, что ледяная кора нас сдержит, но все-таки было жутко вступать в эту неведомую, никогда не знавшую человеческих следов область, где, может быть, ожидало нас много опасностей, свойственных этому царству льда.

Скоро мы наткнулись на систему поперечных трещин; ширина их большей частью, однако, не превышала одного фута. Иной раз мы давали крюку, чтобы обойти их, - обыкновенно они суживались клином в обе стороны, иногда же переходили через них по снежным мостам, а иногда яки прямо переступали через них. Киргизы настаивали, чтобы мы шли по следам коз; мы так и сделали; часто снежные мосты выдерживали, но часто также снег, выдержавший легких, быстроногих коз, проваливался под тяжелой ступней яка.

Ледяной покров был весь в буграх и холмах, образуя волнистую поверхность. Мы то и дело то спускались, то подымались, и вот как раз когда мы находились на сравнительно плоской макушке одного такого холма, як Моллы Ислама, которого последний вел во главе каравана, вдруг упал и провалился.

Из-под снега торчали только правая задняя нога, рога и связка терескена. Як провалился в совершенно занесенную сверху снегом трещину в метр ширины и висел над зияющей пропастью, сопя и жалобно мыча; полная неподвижность его показывала, что он вполне сознавал опасность своего положения, так как, шевельнись он только, он бы ушел совсем в суживавшуюся книзу трещину.

Произошла долгая остановка. С величайшими предосторожностями киргизы обмотали вокруг рогов и туловища яка веревки, привязали их к остальным якам, затем люди ухватились за веревки и принялись тянуть изо всех сил; едва-едва удалось вытащить тяжелое животное.

Немного дальше повторилось то же самое с той лишь разницей, что яку удалось вовремя удержаться и выкарабкаться самому. Затем провалился один из киргизов и повис над трещиной на руках. Тут уж мы сочли за лучшее остановиться и произвести предварительно рекогносцировку по этому изрезанному предательскими трещинами льду.

Оказалось, что вся макушка холма, на которой мы находились, была покрыта целой сетью трещин, идущих по всем направлениям и преграждающим нам путь на все стороны. Хуже всего было то, что мы открыли трещину в 3 - 4 метров шириной и 6 метров глубиной; на дне ее были нагромождены большие сугробы снега.

Мы осторожно заглянули в глубь трещины и увидали, что она идет в обе стороны, подобно громадному рву, на севере достигает ложа ледника Чал-тумака, а на востоке подошвы одного из высочайших ледяных выступов.

Перейти через нее или обойти ее было невозможно. Мы остановились и стали держать совет. День клонился к вечеру, и я еще раз должен был решиться отступить. Пытаться совершить на другой день от этого места подъем на Мустаг-ату было очевидно невозможно без особых вспомогательных снарядов, а их-то у нас и не имелось.

Над нами высилась высочайшая из вершин горной группы, по крутым склонам которой сползал фирн, частью чтобы образовать общее поле, питающее ледники, частью чтоб нагромоздиться на уступах и неровностях настоящими торосами, стенами, башнями и кубами прозрачного льда.

Пробраться через этот хаос не было, как казалось, никакой возможности. Таким образом, на этот раз мы достигли только 5820 метров абсолютной высоты, тем не менее восхождение наше дало важные результаты для картографии.

Отсюда нам были превосходно видны высшие пояса, округленный купол горы и ледяной покров, который трудно разглядеть снизу; отсюда мы могли проследить отношения этого ледяного покрова к ледникам. Последние, являющиеся на самом деле колоссальными ледяными потоками, кажутся с этих высот ничтожными белыми полосками.

Воскресенье 12 августа мы посвятили отдыху. Я, по обыкновению, прочел утром главу из Евангелия, а затем штудировал "Ледниковедение" Гейма. Погода мало располагала к экскурсиям; в воздухе стоял туман, дул сильный ветер, и гора была окутана густыми облаками.

Всех своих людей я отпустил в гости к беку Тогда-баю. Дома оставались только я с Джолдашем, наслаждаясь нашим мирным отдыхом, который кажется еще слаще, когда за дверями юрты воет буря и ветер свистит между глыбами морен.

Среди этих пустынных ледников, где один день в общем был похож на другой, я никогда, однако, не страдал от одиночества. Да и некогда было думать об этом; я был занят по горло, и единственное, что мучило меня, была мысль, что лето быстро уходит и что я едва ли успею выполнить всю намеченную программу.

Дни казались мне слишком короткими Встав поутру и одевшись, я прежде всего проверял метеорологические приборы, а Ислам-бай в это время приготовлял поднос с утренним завтраком, который обыкновенно состоял все из одних и тех же изысканных блюд: шашлыка, рисового пудинга и хлеба; последний мы или доставали у киргизов, или пекли сами. Шашлык мне вскоре до того надоел, что мне глядеть на него было тошно, и я питался одним рисом да хлебом.

Таким меню предстояло мне довольствоваться еще два с половиной года, вплоть до того, как я добрался до Пекина. Иногда я вскрывал какую-нибудь коробку с консервами, но запас их был у меня незначителен, а времени оставалось еще много, почему и приходилось расходовать эти деликатесы поэкономнее. К счастью, рис и чай мне не надоедали, и я чувствовал себя отлично на этой простой диете. Чай всегда подавался с яковым молоком или сливками, на которые, к нашему благополучию, нечего было скупиться.

Табаку у меня был взят из Ташкента обильный запас; сигары составляли наименьшую его часть; главным образом взят был табак для набивания трубок и папирос. Признаюсь, я плохо бы чувствовал себя, не будь со мной во время странствований по ледникам моей верной спутницы-трубочки.

В те дни, когда погода не выпускала нас из дому, у меня всегда находилось довольно домашней работы над картами, набросками, записками и проч. Юрта внутри была так уютна, что я чувствовал себя совершенно "в своем углу". Посреди горел прямо на полу небольшой костер из терескена и якового помета; остальная часть пола была устлана войлоками. Против входа стояла моя постель, состоящая из двух палок, прикрепленных концами к ременным ушкам ягданов, и натянутой между палками парусины.

Вдоль стен был расставлен остальной багаж: ящики, мешки с продовольствием, посуда, оружие, седла, приборы и проч. Ел я только два раза вдень. Вечером подавалось то же самое, что и утром. Улегшись в постель, я обыкновенно читал еще несколько времени при свете стеариновой свечи какой-нибудь номер шведской газеты, старой-престарой и тем не менее казавшейся мне в высшей степени интересной.

Каждый столбец в ней приковывал мое внимание. Затем я засыпал и спал, словно убитый - как бы там ни бушевал ветер и ни выл по волкам Джолдаш - вплоть до утра, когда меня будил Ислам-бай.

XV. Лунная ночь на высоте 6300 метров над уровнем моря.

Я надеюсь, что не слишком утомляю читателя этим, может быть, несколько однообразным описанием ледников. Мне казалось, что я обязан развить эту тему поподробнее, так как дело идет здесь о совершенно неизвестной области, где каждый шаг открывал что-нибудь новое. Только ледник Ямбулак был однажды в 1889 г. посещен геологом Богдановичем. Мне же хотелось исследовать и нанести на карту все ледники Мустаг-аты.

13 августа было посвящено исследованию ледника Чум-кар-кашка. На льду здесь множество луж, достигающих метра в диаметре, имеющих несколько дециметров глубины и даже днем затянутых тонкой ледяной корой. В этих лужах легко поэтому принять ножную ванну.

Мы поставили здесь измерительные шесты, чтобы определить со временем скорость поступательного движения ледника. 14 августа мы двинулись вверх вдоль левой береговой морены ледника Терген-булака, а затем по несомой ледником боковой морене, по которой потом и спустились обратно к конечной.

Терген-булак работал вовсю и трещал по всем швам. Треск и выстрелы не умолкали, большие глыбы со страшным грохотом обрушивались в трещины, время от времени образовывались новые расщелины, а между ледником и боковыми моренами бежали, пенясь, резвые, обильные водой ручейки.

Мы прямо запутались в этом лабиринте моренных увалов, ледяных пирамид и ущелий. Пересекши морену, мы должны были пересечь среднее течение ледника, и началось полное приключений странствование в сумерках, быстро сменившихся темнотой. Дорога стала такая тяжелая, что мы предпочли спешиться и принялись перепрыгивать через трещины и ручьи.

Киргизы гнали яков перед собой, и любо было смотреть, с какой ловкостью те карабкались по крутым ледяным уступам, высотой в метр; нам, чтобы взобраться на них, приходилось вырубать во льду ступеньки. Наконец мы достигли правой боковой морены; тут мы нашли на льду много маленьких озер.

Обе боковые морены заходят за середину ледяного потока, так как прикрываемый ими лед, защищенный от растопляющих лучей солнца, дольше не тает. Внизу у края ледника нам предстояло пересечь целый ряд старых конечных морен, напоминающих крепостные валы и прорезанных рекой.

Стало темно, и мне приходилось следовать по пятам за одним из киргизов, чтобы видеть, куда ступаю. Другой киргиз подгонял яков, а третий разыскивал одного из них, отставшего и заблудившегося между моренами; нашли его, однако, только на следующий день.

После многих мытарств и усилий мы таки счастливо добрались до лагеря. Между прочим, в летнюю программу входила и экскурсия на Памир, и так как теперь некоторые продукты продовольствия, главным образом чай и сахар, подходили к концу, то мы и решили соединить научную экскурсию с фуражировкой и заглянуть на Памирский пост.

На такую экскурсию должно было пойти не меньше месяца, так что раньше нам не удалось бы вернуться назад к Мустаг-ате, поэтому мы и задумали предварительно сделать еще одну попытку достигнуть вершины в два дневных перехода.

15 августа мы отправились по хорошо знакомому пути к месту старой нашей стоянки и, прибыв туда, несмотря на сильный град и ветер, занялись приготовлениями к выступлению на следующее утро.

Взяв с собой все нужное на два дня, десять яков и шестерых киргизов, не считая моего верного Ислам-бая, я 16 августа в четвертый раз попытался взойти на Мустаг-ату, по тому же склону, по которому мы поднимались 18 апреля и 6 августа. Достигнув снеговой линии, мы отправились по старым нашим следам, служившим нам некоторой гарантией против несчастных случаев. Тропу было ясно видно.

Она шла зигзагами круто вверх, по краю правой стены ледникового ущелья. Так как снеговой покров был вначале тонок, то наши старые следы обратились в круглые проталины, в которых проглядывал щебень. Повыше каждый след был затянут голубовато-зеленым ледком, а еще выше последний был запорошен снежной пылью. В некоторых местах и тропа оказывалась заметенной, но различить ее все-таки было можно. Во все эти десять дней снегу здесь, следовательно, не выпадало.

С Ислам-баем и одним из киргизов достиг я того места, где мы остановились 6 августа. Остальные потихоньку тащились сзади с Иехим-баем во главе. Когда все были в сборе, мы посоветовались и решили заночевать тут, около выглядывавших из снега небольших каменистых островков. Яков привязали к сланцевым глыбам, и затем киргизы расчистили, насколько было возможно, от щебня, повсюду покрытого снегом, местечко для юрты.

Последняя была очень миниатюрна; места для спанья в ней хватало всего на троих, дымового отверстия вовсе не было, конусообразный остов ее состоял попросту из жердей, связанных верхними концами вместе.

Как мы ни старались уровнять лопатами почву, юрта все-таки очутилась на покатости, и ее пришлось прикрепить арканами к двум глыбам сланца. Вечером в течение часа дул слабый ветер, время от времени обдававший юрту облаками крутящейся снежной пыли, набивавшейся во все щели и отверстия нашего убежища.

Киргизы поэтому обнесли юрту валом из снега. Сначала мы чувствовали себя хорошо; мы развели большой костер из терескена и якового помета; огонь отлично согрел нас, и наши застывшие члены отошли. Зато юрта наполнилась удушливым дымом, который ел глаза и очень медленно выходил в открытое входное отверстие. Снег на полу в юрте растаял, но, когда костер погас, все покрылось ледяной корой.

Киргизы начали жаловаться на головную боль, и двое стали проситься назад; я разрешил им это тем охотнее, что они, очевидно, не годились для дальнейшего трудного странствования. Из других болезненных симптомов надо отметить неумолчный звон в ушах, некоторую глухоту, ускоренный пульс, понижение температуры тела, полную бессонницу (вызванную, вероятно, головной болью, которая под утро стала нестерпимой) и, наконец, приступы одышки.

Киргизы стонали всю ночь. Тулупы казались страшно тяжелыми, дышать в лежачем положении становилось затруднительно, сердце билось неровными сильными толчками. На чай и хлеб охотников не нашлось, и, когда нас сразу охватил мрак ночи, в киргизах стало заметно глухое неудовольствие. Они ведь не больше моего привыкли проводить ночи на высоте 20 000 футов, в 21 раз превосходящей высоту Эйфелевой башни.

Более величественного места стоянки у меня, однако, никогда не было; мы находились на покрытом снегом склоне одной из высочайших гор в свете, у подножия которой лежали окутанные покрывалом ночи ледниковые мысы, ручьи и озера, и вместе с тем на пороге одного из самых фантастических ледяных царств. Стоило сделать несколько шагов, чтобы свалиться в зияющую ледяную пропасть глубиной в 400 метров.

Я вышел ночью из юрты прогуляться и полюбоваться восхождением полной луны. Мы были недалеко от царства бесконечного простора, начинающегося за вершинами высочайших гор, и царица ночи сияла здесь таким ослепительным блеском, что с трудом можно было глядеть на нее. Тихо, величественно плыла она над темными крутыми уступами скал на противоположном берегу ледника. Последний лежал в тени, глубоко в пропасти.

Время от времени слышался словно глухой выстрел трескавшегося льда или грохот оторвавшейся от края ледяного покрова глыбы. Луна лила серебряный свет на наш лагерь и производила чисто фантастический эффект. Черные силуэты яков, с понуренными головами, резко выделялись на белом снегу, неподвижные и молчаливые, как те камни, к которым они были привязаны; время от времени слышался только лязг их челюстей или хруст снега под их копытами.

Трое киргизов, которым не хватило места в юрте, развели себе огонь между большими глыбами, а когда он погас, завернулись в тулупы и прикорнули вокруг, подогнув колени и уткнув голову в снег, напоминая летучих мышей в зимнее время.

Когда я вошел в юрту, Ислам-бай и Иехим-бай молча сидели, закутанные в тулупы, возле тлеющего костра. Мы все трое стучали зубами от холода, снова развели костер, а юрта опять наполнилась едким дымом.

Когда вечерние наблюдения были закончены, мы закутались в тулупы и войлочные ковры, огонь погас, и только луна любопытно заглядывала во все щели юрты. Казалось, конца не будет этой долгой, тяжелой ночи. Как мы ни ежились, упираясь коленами в самый подбородок, невозможно было сохранить теплоту тела. Холод становился все чувствительнее, тем более что юго-западный ветер с часу на час усиливался. Никто глаз не сомкнул во всю ночь.

Только уже под утро я как будто впал в дремоту, но то и дело пробуждался от недостатка воздуха и делал судорожные вдыхания. Люди мои стонали, точно на ложе пытки, и не столько от холода, сколько от все усиливавшейся головной боли.

Наконец взошло солнце, но озаренный им новый день оказался для нас крайне неудачным. Юго-западный ветер перешел почти в ураган, взвивал густые облака мелкого снега. Киргизы, проведшие ночь вне юрты, чуть не окоченели совсем и еле втащились в юрту, где был разведен большой костер. Все были больны, унылы, никто не говорил, никто не ел. Я даже едва дотронулся до чаю, которого так и не удалось сделать горячим. Яки не двигались, точно застыли на своих местах с вечера.

Вершина горы была окутана непроницаемой пеленой снежных вихрей. Нечего было и думать продолжать сегодня подъем; это значило бы искушать Бога. Нам пришлось бы пробираться в ужасный буран по неведомой местности, может быть усеянной трещинами, и чего доброго, заблудиться и погибнуть.

Я сразу убедился в невозможности покорить на этот раз горного великана, но все-таки хотел испытать своих людей, велев им готовиться к подъему. Никто не вымолвил слова, все разом встали и начали приготовления, но, видимо, были очень обрадованы, когда я отменил приказ.

Стоило кому-нибудь высунуть нос из юрты, чтобы тотчас же живо спрятать его опять. В юрте, по крайней мере, мы были защищены от ветра, который пронизывал до костей сквозь все тулупы, меховые шапки и валенки. Я, однако, крепко надеялся, что вьюга уляжется к полудню и можно будет продолжать подъем.

Увы! Она все усиливалась, и в полдень стало ясно, что день пропал. Три киргиза должны были заняться уборкой палатки и навьючиванием яков, а я, Ислам и Иехим, напялив на себя все, что только нашлось под рукой, сели на яков и быстро покатили вниз по сугробам.

Яки неслись по крутизнам прямо без оглядки, ныряли, точно выдры в сугробах, и, не смотря на всю свою тяжеловесность, ни разу не поскользнулись, не упали. Сидя верхом на яке, чувствуешь себя едущим в сильные волны в валкой ладье, и надо уже пенять на себя, коли не тверд в коленях. Часто приходится совсем опрокидываться назад, спиной на спину яку, и балансировать всем корпусом в такт неожиданным, но всегда ловким, уверенным движениям животного.

Как приятно было, оставив за собой последние сугробы снега, снова завидеть наш лагерь, лежавший внизу в глубине. Там ждали нас давно желанный обед и горячий чай, вернувшие жизнь нашим членам; затем мы улеглись каждый в своем углу и заснули крепким сном.

Весь следующий день мы, однако, чувствовали себя, точно выздоравливающие после продолжительной болезни. Итак, я четыре раза неудачно пытался взойти на вершину Мустаг-аты, но не могу сказать, чтобы это было абсолютно невозможно.

Совершить этот подъем с того склона, с которого пытались мы 11 августа, действительно невозможно без особых приспособлений. Но за крутым выступом, которого мы достигли 18 апреля, 6 и 16 августа, не виднелось - насколько я мог различить в бинокль - никаких непреодолимых препятствий к подъему.

Оттуда, имея здоровые легкие, можно добраться до северной вершины, однако не самой высокой в группе Мустаг-аты, но соединяющейся с таковой отлогим гребнем. Между этими вершинами и под ними простирается огромное фирновое поле ледника Ямбулака. Насколько доступна для перехода эта область - другой вопрос.

о всей вероятности, она изрезана трещинами, а самый фирн образует такой мощный покров, что переход через него занял бы несколько дней. Счастливые обитатели сказочного Джанайдара отгородились от остального мира неприступными укреплениями.

Опыт научил нас, что невозможно в один день совершить подъем на вершину, но мы убедились также и в том, что крайне непрактично ночевать на высоте 20000 футов, - такая ночь сильно отзывается на физическом и нравственном самочувствии.

Лучшим средством достигнуть вершины было бы, без сомнения, отправиться ясным тихим утром в начале июля из лагеря на 5000 м высоты и совершить подъем в один день. Яками следует пользоваться до последней возможности, а когда они откажутся идти, продолжать путь пешком.

К сожалению, я не мог больше повторять своих попыток отчасти из-за позднего времени года, отчасти из-за дурной погоды. Если бы на подъем отважился бывалый и хорошо подготовленный альпинист в сопровождении закаленных и опытных проводников-швейцарцев, он наверное достиг бы очень значительной высоты, а может быть, и северной вершины.

Но даже и проводник-швейцарец, как бы он ни был опытен, очутится здесь совершенно в неизвестных для него условиях, так как вершина Мустаг-аты на 9000 футов выше высочайших вершин Европы.

Итак, прощай, отец ледяных гор, мощный властелин великанов Памира, являющийся узлом высочайших хребтов света и шпилем на "крыше мира", точкой, где Куньлунь, Каракорум, Гиндукуш и Тянь-Шань протягивают друг другу руки.

Продолжай сиять маяком для блуждающих по пустыне. Посылай освежающее веяние со своих снежных вершин изнывающему от летнего зноя в пустыне страннику, и пусть оживляющие источники, рождающиеся в твоем лоне, журчанье которых я слышу сейчас, продолжают тысячелетия свою отчаянную борьбу с все душащим песком!

XVI. Новое путешествие по Памиру.

18 августа последний раз побывали на леднике Ямбулак. Надо было проверить положение шестов, водруженных нами в лед 3 августа. Оказалось, что они едва-едва подвинулись за эти две недели. Чем ближе к середине ледника, тем, однако, передвижение их сказывалось заметнее. Внешний вид льда сильно изменился.1

В последнее наше посещение ледник был покрыт снегом и крупой; теперь он был обнажен и выставлял наружу острые ребра, глубокие впадины, просверленные всосавшимися в лед камнями; идти по леднику было поэтому очень скользко и затруднительно.

Зная, что китайцы зорко следят за мной, чуть ли не считая меня шпионом, я не хотел давать лишней пищи их подозрениям и решился перейти границу тайком, ночью, в не оберегаемом караулом пункте и таким же путем вернуться обратно.

Сопровождать меня должны были только Ислам-бай да двое киргизов: всех остальных я отпустил. С помощью бека Тогдасына мы распространили слух, что я направился к Каракоруму, южному склону группы Мустаг-аты.

Вечером 19 августа я отправил все свои вещи и коллекции к одному из моих киргизских друзей, старику Иехим-баю, который отлично спрятал их под коврами и кошмами. По возвращении из Памирского поста мы узнали, что китайцы, удивленные моим исчезновением, производили разведки по всей местности.

Умный Иехим-бай счел за лучшее препроводить весь мой багаж в более надежное укромное местечко и скрыл его под большой глыбой в конечной морене ледника Кемпир-кишлака, предварительно хорошенько окутав сундуки войлоками, чтобы предохранить от сырости.

В кибитке Иехим-бая мы сделали все приготовления к бегству. Добыли четверку хороших лошадей, упаковали все нужные приборы, кошмы и ковры и продовольствие на три дня, так как нам предстояло ехать по совершенно неизвестной местности 130 верст.

Часа два мы сидели возле огня, болтая, распивая чай с яковыми сливками и закусывая бараниной. Потом, на восходе луны, люди навьючили лошадей, и в 11 часов вечера мы, хорошенько закутавшись, так как дул сильный ветер, отправились гуськом между грядами старых морен Мустаг-аты.

Часа через два мы спустились в долину Сары-кол. Как раз внизу, в долине, нам и предстояло миновать опаснейшее место; здесь расположен китайский караул, оберегающий русско-китайскую границу. Мы ехали тихо и медленно и проехали так близко от караула, что киргизы своими соколиными глазами видели юрты, но никто не окликнул нас, даже собаки не залаяли, хотя с нами был Джолдаш.

Люди мои сильно трусили и ободрились, только когда мы оставили караул далеко позади, - они знали, что, если бы нас захватили, им пришлось бы отведать китайских бамбуковых палок. Около 4 часов утра 20 августа мы счастливо достигли перевала Мус-куру, где были сделаны некоторые наблюдения, во время которых нас захватила вьюга. Отсюда местность медленно понижается к западу. Мы ехали по широкой долине Нагара-кум (Барабанный песок).

Дно ее усыпано большей частью мелким желтым летучим песком, который около склонов гор образует красивые дюны. Песок наносится сюда западными и юго-западными ветрами, которые почти постоянно бушуют над Памиром. Но они не могут переступить порога, образуемого хребтом Сары-кол, и поэтому песок накопляется у подошвы хребта.

В сумерки достигли Мургаба, который в эту пору являлся величественной рекой; привал сделали на маленькой лужайке на правом берегу реки, где и провели ночь прямо под открытым небом. Несколько слов о моем верном Джол-даше!

Он был моим дорожным товарищем и в этом путешествии по Памиру, переносил самые тяжелые лишения без ропота, неуклонно нес при нас ночную сторожевую службу и при этом всегда был в прекраснейшем расположении духа. Когда мы, бывало, по пути приближались к какому-нибудь аулу, он стрелой мчался вперед и тотчас заводил драку с собаками аула.

Несмотря на всю его ловкость и увертливость, ему, разумеется, всегда задавали трепку, и тем не менее он никогда не обнаруживал ни малейшего страха перед неприятелем, хоть бы последний и был вдесятеро сильнее его.

Во время этого форсированного марша на Памирский пост Джолдаш стер себе задние лапы. Люди сшили ему кожаные чулки, в которых он стал похож на "Кота в сапогах". Презабавно было смотреть, с какой осторожностью он испытывал это диковинное приспособление.

Сначала он перебирал только передними лапами, тащась на обеих задних вприсест. Потом заковылял на трех ногах, попеременно пуская в ход то ту, то другую из задних лап, и в конце концов вполне убедился в целесообразности обуви, защищавшей задние лапы от новых поранений.

На следующее утро мы перебрались на левый берег Мургаба и продолжали путь вдоль по реке к западу. Наконец мы перешли кулисообразные скалистые высоты, которые выступают в долину, и тут перед нами вдруг открылось расширение долины, где впадает в Мургаб Ак-байтал и где расположен Памирский пост.

Мы ехали целый день форсированной рысью. Около 5 часов дня на фоне темных гор обрисовался голубоватый дымок, а спустя час мы въезжали во двор укрепления. Все было тихо и безмолвно; не было видно ни одного офицера; только часовой крикнул: "Кто идет?" Оказалось, что вчера приехал в крепость молодой офицер из Петербурга и крепостные офицеры устроили сегодня в честь его пикник где-то неподалеку.

Общество, впрочем, скоро вернулось с моим старым другом капитаном Зайцевым во главе. Зато из молодых офицеров, служивших прошлой зимой под его начальством, не осталось никого; все ушли с генералом Ионовым в поход в Шугнан на афганцев. Их сменили другие, которым предстояло служить под командой капитана генерального штаба Скерского. Еще, со времени моего пребывания, в укреплении произошли две перемены.

В этом глухом местечке, которое один из моих ферганских друзей назвал райским уголком, потому что тут нет женщин, появилась теперь молодая супруга нового коменданта, немка по происхождению, очень симпатичная дама, самым любезным образом исполнявшая роль хозяйки за столом. Конечно, у всякого свой вкус, но, по-моему, теперь крепость более заслуживала названия рая, чем прежде. Затасканные военные сюртуки и нечищеные сапоги уступили место более тщательному туалету.

Смягчающее облагораживающее влияние женщины сказывалось во всем. Затем, в крепости появился оркестр из 12 человек, который играл ежедневно во время обеда под окном "офицерского собрания", или "клуба", как называлась теперь зала казино, стены которого были увешаны картами Памира и планами крепости.

27 августа я отправился на Яшиль-куль; меня любезно сопровождали весь первый день (40 верст) капитан Зайцев и молодой поручик. К несчастью, киргизы около Шаджана дали нам дурной совет перейти через реку в 10 верстах ниже, так как, по их словам, там правый берег был удобнее для езды и воды в реке было значительно меньше. Когда мы добрались до указанного места, один из киргизов отправился вперед показать самый брод.

Посреди реки вода, однако, дошла до 120 сантиметров глубины; лошадь потеряла опору под ногами, и течением ее понесло вниз по реке. К счастью, ей опять удалось попасть на мелкое место, и она вышла на другой берег с мокрым до пояса всадником. После того как брод перешли еще двое киргизов, капитан Зайцев тоже бросился с лошадью в воду и достиг другого берега, но до того вымок при этом, что счел за лучшее стащить с себя полные воды сапоги и высушить их и нижнее платье на солнышке.

У меня не было никакой охоты искупаться, поэтому я дождался трех верблюдов, навьюченных нашими пожитками, взобрался на самого высокого из них и перебрался сухим. Затем мы продолжали путь и в сумерки достигли устья долины Агалхар, где разбили лагерь в защите торчащей из земли скалы. Зайцев захватил с собой полный обед и пару бутылок красного вина, и мы весело поужинали при свете пестрых китайских фонарей и ярко горящего костра.

Было произнесено много более или менее подходящих к случаю речей, спето, хоть не совсем верно, множество песен и даже целых опер, будивших, однако, крайне негармоничное эхо между скал. К счастью, других слушателей, кроме нас самих да киргизов, не было; последние стояли вокруг и глядели на нас с изумлением, вероятно опасаясь - не повыскочили ли у нас в пути из голов кое-какие винтики.

Лишь далеко за полночь пение уступило место приятным сновидениям. На следующий день мы остановились в Агалхаре, где капитан Зайцев с успехом сеял ячмень, пшеницу и сажал репу и редиску, несмотря на то о место это находится на высоте 11 000 футов. В течение дня я нанес на карту часть течения реки к западу. Проведя вместе еще один веселый вечер, мы расстались рано утром 2 августа; мои русские друзья вернулись на Памирский пост, а я с моими людьми продолжал путь по долине Агалхар.

В течение двух дней мы перевалили через хребет Базар-дере, в котором открыли новый перевал на высоте 4869 метров и назвали его перевалом Зайцева. Значения большого он не имеет, так как труднопроходим: подъем очень крут, и оба склона покрыты мелким сланцевым щебнем, по которому лошадям трудно ехать. Едва заметная тропинка через перевал свидетельствовала, что им пользуются только дикие козы да архары.

По южную сторону хребта местность медленно понижается, переходит в Мус-джилгу и затем в широкую продольную долину Аличур, лежащую почти на 2000 футов выше долины Мургаба. В ней разбросано 120 киргизских кибиток. Еще два дня пути, и мы были в Сюме на восточном берегу Яшиль-куля. По дороге перешли через реку Ак-балык (Белая рыба), иначе называемую Балык-мазар (Рыбная святыня); в темно-синей, прозрачной воде водится множество больших (1 фут длиной) жирных рыб с черной спиной.

Они живо заинтересовали нас с кулинарной точки зрения, и мы сделали долгий привал у бассейна, чтобы наловить их. То обстоятельство, что у нас не было с собой никаких рыболовных снарядов, разумеется, мало смущало нас. С помощью бечевки, крючка от часовой цепочки и кусочка баранины мы скоро выловили три рыбы. На ночевке в Босале киргизы поджарили их на яковом масле, и у нас заранее текли слюнки. Но рыбы оказались несъедобными, имели противный терпкий вкус.

Одному Джолдашу они пришлись по вкусу, но ему пришлось раскаяться в своей жадности, должно быть, расстроил себе желудок и выл всю ночь. На левом берегу реки Аличур нам попалась одинокая могила, обнесенная каменной оградой. Здесь погребены семь афганских солдат, павших два года тому назад в бою с русскими. Тут же валялись лохмотья кошм и шесты от кибиток, в которых они жили. Шесты пополнили наш запас топлива, хотя Иехим и протестовал против ограбления могилы.

Ночь на 2 сентября мы провели в рабате Сюме, который представляет три гумбеза (башенки ульеобразной формы), возведенные ханом Абдуллахом, а на следующее утро мы побывали на бившем неподалеку горячем серном источнике, а также прошли взглянуть на "тамга-таш" (камень-печать), говоривший, что было время, когда китайцы считали себя господами Памира. На верхней стороне камня есть углубление, в которое была прежде вставлена каменная плита с надписью, увезенная в Петербург.

Затем мы отправились на запад по северному берегу Яшиль-куля, расположенному на высоте 3799 метров. Долина Аличур суживается здесь так, что ширина озера не превышает 3 километров, длина же его равняется 23 километрам. Вода в нем голубовато-зеленая, но не такая прозрачная, как в Малом Кара-куле. Воды долины Аличур под именем Гунта прорезывают узкую крутую и дикую долину и впадают в реку Пяндж.

Через Аличурский Памир и перевал Найза-таш (4155 метров) я вернулся еще раз на Памирский пост. Сюда дошел слух, что бек Тогдасын получил 300 ударов за то, что не донес Джан-дарыну о моем переходе через границу, и что бек лежит теперь при смерти.

Опасаясь, что китайцы секвеструют оставленные мною вещи и коллекции, я поспешил, сердечно распростившись с гостеприимными русскими офицерами, через перевал Сары-таш (4434 метра) к Мустаг-ате, и 16 сентября мы благополучно достигли ее западного склона.

Тут мы узнали, что слух насчет бека Тогдасына был неверен. Старик был здоров и весел и в тот же вечер навестил нас. Насчет моих вещей китайцы так ничего и не узнали, несмотря на все свои разведки у киргизов, бывших у меня в услужении; вещи были хорошо припрятаны в скалах под глыбами.

За время нашего отсутствия зима подвинулась гигантскими шагами. Снеговой покров гор значительно спустился вниз; весь Сарыкольский хребет был покрыт тонкой белой пеленой; горные речки сузились в крохотные ручейки, и вся природа точно готовилась погрузиться в долгий зимний сон. Мустаг-ата вздымалась над нами ледяная, холодная, грозная, и у нас пропала уже всякая охота атаковать великана.

Моим намерением было обойти вокруг Мустаг-аты, следуя около самой ее подошвы, а затем продолжать путь к северу и северо-западу, назад к озеру Малый Кара-куль. К сожалению, по словам киргизов, это было невозможно, так как восточные склоны, представляющие хаос крутых и зубчатых гребней, были непроходимыми даже для пешеходов.

Чтобы убедиться в этом, я предпринял разведочную экскурсию до истоков реки и убедился, что киргизы правы. Оставалось поэтому одно -- обогнуть горную группу по старому пути через Гиджак и Улуг-рабат. 30 сентября мы и очутились снова на хорошо знакомом восточном берегу Малого Кара-куля.

XVII. На Малом Кара-куле.

На этот раз мы пробыли на Малом Кара-куле с конца сентября до 9 октября. Нам нужно было отдохнуть. Неподалеку находился аул из шести кибиток. Я и привлек к совещанию относительно способа промера глубины озера всех мужских обитателей аула, бека Тогдасына и еще нескольких из наших киргизских друзей.

Лодки, разумеется, негде было достать; да и понятие-то о лодке вообще имел только один из всех киргизов, видевший таковую на верховьях Аму-дарьи. Другие же и не знали вовсе, что это за штука такая и как ее сделать.

Материала для лодки также негде было взять - во всей долине Сары-кол растут только шесть тощих березок около Каинды-мазара, да и тех нельзя было трогать, не совершив святотатства. До ближайшей же рощи было около 15 миль пути.

Единственным материалом под рукой являлись слегка выгнутые жерди, служащие для остова юрт, да шкуры животных. Но как смастерить из этого лодку, не мог придумать и умнейший из киргизов. Тогда я сделал из палочек и промасленного холста небольшую модель лодки с парусом, рулем и килем; модель эта, к большому удовольствию киргизов, отлично плавала по озеру.

Но бек Тогдасын заявил, что если смастерить такую лодку в больших размерах, то прогулка в ней наверняка будет стоить мне жизни, и советовал лучше подождать заморозков, когда озеро станет, чего надо было ожидать, по его словам, недель через шесть.

Уже теперь температура падала ночью до - 10°, и маленькие береговые лагуны каждое утро подергивались тонким ледком, который таял к полудню. На Кара-куле же сильное волнение не давало воде застыть, и, кроме того, в течение всех девяти дней нашего пребывания на озере с утра до вечера дул по направлению к Булюн-кулю сильный южный ветер.

Но мы не унывали: я велел разбить юрту всего в двух метрах расстояния от самого берега, чтобы поближе слышать музыку волн, а рядом с юртой устроил и верфь, на которой мы стали сооружать лодку. Гибкие жерди связывались и переплетались крепкими бечевками, и через несколько часов остов лодки был готов; в длину он равнялся всего двум метрам, а в ширину метру.

Лошадь, околевшая накануне, да одна овца ссудили нас шкурами для обтяжки остова. Воздвигнута была и мачта с красным, как огонь, парусом; затем с каждой стороны около бортов прикрепили по два надутых козьих бурдюка да около кормы один - корма уже начала было подозрительно погружаться. Весла соорудили тоже из жердей, расщепленных на одном конце наподобие двузубых вил; между зубьями же натянули козью кожу.

Рулем служила попросту укрепленная на корме лопата.

3 октября эта своеобразная лодка была спущена. По правде сказать, она не делала чести шведскому судостроительству; судну нашему совершенно недоставало правильной округленности форм, чем так славятся наши катера. Своими кривыми, косыми боками оно напоминало скорее поломанную коробку из-под сардинок; когда же его спустили на воду и оно закачалось около берега на своих надутых бурдюках, то походило на какое-то допотопное животное.

Бек Тогдасын прибыл ранним утром поглядеть на чудовище. Остановившись в почтительном расстоянии, он скорчил невыразимо комичную гримасу, обозначавшую, должно быть: "Так вот какие бывают лодки! Не ожидал!" Но он тактично промолчал, а я кусал губы, чтобы не рассмеяться. Позже я пригласил его прокатиться вместе, он согласился после нескольких отговорок, и на деле оказалось, что он далеко не так боялся воды, как все его сородичи.

В день спуска судна к нам съехались и ближние и дальние киргизы. Я спросил стариков, как они думают, удержался ли бы от смеху сам Джан-дарын, если бы мы погрузили его на наше судно и покатали по озеру, и старики чуть не лопнули со смеху.

Никогда чистые, голубые волны не плескались о борта более жалкого судна. Оно нисколько не гордилось тем, что было первым судном на Кара-куле и на такой значительной высоте над уровнем моря. Напротив, оно боязливо качалось на резвых волнах, которые словно играли с ним, и, хотя остов его был обтянут лошадиной, овечьей и козьей шкурами, делало самые неуклюжие повороты, притом именно тогда, когда меньше всего ожидали этого.

Лодка наша соглашалась идти и на север и на юг, но только с попутным ветром, иначе преспокойно повертывала туда, куда дул ветер, словом, была настоящим яком по упрямству. И так как все время дул южный ветер, то нам оставалось только каждый раз перетаскивать лодку на южный берег и затем уже, плывя по ветру, производить промер. Впервые этот способ был применен 4 октября; лодку на лошади перевезли по мелкой воде на южный берег; там я уселся в нее с Магометом Турды.

Ветер был не сильный, но холодный, и я поэтому надел тулуп. Мы были еще не особенно далеко от берега, как налетел шквал и развел сильное волнение. Мы убрали парус и крепко схватились за борта, так как лодка прыгала словно взбесившаяся лошадь.

Положение было критическое: лодка, быстро очутилась на середине озера и до обоих берегов было далеко. Я правил "рулем"; вдруг корма нырнула в волны, вода наполовину наполнила лодку и основательно вымочила нас. Оказалось, что бурдюк, поддерживавший корму, оторвался и поплыл себе по волнам один. Каждая новая волна, настигавшая нас, обдавала нас новым душем, хотя я и старался лопатой разрезать волны, а киргиз изо всех сил вычерпывал воду.

Положение становилось серьезным, особенно ввиду того, что оба остальные бурдюка быстро худели - воздух выходил из них со свистом. Лодка накренялась на бок. Волны лезли в нее со всех сторон, словно бешеные морские тролли в белых шапках.

Я сильно опасался, как бы и остальные четыре бурдюка не оторвались и не уплыли или как бы из них не вышел весь воздух прежде, чем мы успеем добраться до берега, и я уже измерял глазами расстояние, соображая, смогу ли я проплыть его.

Настроение наше, конечно, не выигрывало от того, что Магомет Турды начал испытывать приступы морской болезни. Бедняга раньше понятия не имел о том, что такое кататься в лодке и что такое морская болезнь, и поэтому не в шутку воображал теперь, что пришел его последний час.

Киргизы, и пешие и конные, собрались на ближайшем к нам берегу и ждали с минуты на минуту, что лодка потонет. Нам, однако, посчастливилось продержаться с нею на воде и добраться до мелкого места у берега. Тут у нас гора свалилась с плеч. Промокшие насквозь, но здравые и невредимые, мы наконец очутились на берегу, поспешили в лагерь и велели развести большой костер, чтобы высушиться. Итак, первая же научная экскурсия на лодке потерпела фиаско.

В течение следующих дней, нам удалось без особых приключений провести три хорошие промерные линии. 8-го мы отплыли от западной части южного берега. В этот день мы нарочно выехали попозднее, выжидая, чтобы ветер немного утих, и медленно поплыли по озеру, не ставя паруса, чтобы не помешать точности промера. Час проходил за часом, стало смеркаться и уже стемнело, пока мы успели выгрести на мелкое место; до северного берега нам оставалось каких-нибудь сотни две метров.

На мгновение наступило полное безветрие, но вслед за тем с силой задул северный ветер и погнал лодку, как скорлупку, на середину озера. В перспективе было целое озеро и целая ночь. Мало толку было, что мы работали веслами изо всех сил, - ветер брал верх, и нас все несло на середину.

Пока не взошел месяц, было совершенно темно; на берегу Ислам-бай, обеспокоенный нашим долгим отсутствием, развел большой костер, служивший нам маяком. Северный ветер продолжался, к счастью, недолго, и к полуночи мы с помощью весел добрались-таки до нашего лагеря.

Большим преимуществом здешнего фарватера являлась невозможность столкновения в темноте с другим судном. Мы были полными хозяевами на Кара-куле, и лодке нашей открывался полный простор.

Посмеявшись над нашим славным судном, надо все-таки и похвалить его. Меня очень огорчило, что, по окончании навигации за выполнением всех работ и наступлением неблагоприятной погоды, пришлось разобрать нашу увеселительную яхту на части и вернуть материалы по принадлежности вместо того, чтобы целиком доставить ее в Северный музей, где она, без сомнения, привлекла бы общее внимание.

Как бы то ни было, наша лодка научила киргизов, что за штука такая лодка, хотя и не внушила особенно высокого понятия о шведском навигаторском искусстве. Киргизы уверяли, что в озере не водится никакой рыбы, и в самом деле я нашел всего одну маленькую мертвую, плававшую поверх воды. Рыбка принадлежала к той же породе, как и сохраненный мной экземпляр из близлежащего Басык-куля, и была, вероятно, занесена сюда какой-нибудь птицей.

Но несправедливо было бы назвать Кара-куль безжизненным озером. Во время моих топографических работ на берегах я часто вспугивал целые семейства почтенных диких гусей или уток, которые мирно покрякивали в прибрежном тростнике, а при нашем приближении подымались и улетали на озеро.

По ночам мы часто слышали крик диких гусей, сзывавших гусят или летавших над нашей юртой. Некоторым семействам приходилось делиться с нами своими членами, чтобы внести некоторую перемену в наше чересчур однообразное меню.

Не без грусти покинул я это маленькое прекрасное горное озеро, на которое привык смотреть почти как на свою собственность; мы провели здесь много мирных, обильных наблюдениями дней! Покинули мы его 9 октября. Выл бешеный южный ветер; волны пели свою обычную грустную, убаюкивающую песню, которую никогда не устанешь слушать, но скоро она замерла вдали, а мы еще раз направили свой путь к ледяному царству Мустаг-аты.

XVIII. Возвращение в Кашгар.

Прежде чем повествовать о возвращении с Памирского нагорья в Кашгар, позволю себе посвятить несколько слов киргизам, среди которых я прожил столько времени. Я уже дал описание байт, играющих такую важную роль в их однообразной жизни.

Вообще же интересы жизни киргизов сосредоточиваются на скотоводстве да на связанных с этим перекочевках с места на место. Лето киргизы проводят в яйлаках (летние кочевья), расположенных на склонах Мустаг-аты и гор Памира; в кишлаки же, или зимние стоянки, расположенные в долинах, они возвращаются, когда в горах выпадает снег и становится холодно.

Каждый аул состоит большей частью из семейств, принадлежащих к одному роду, и у каждого аула есть свои определенные яйлаки и кишлаки, на которые никакой другой аул уже не имеет права посягнуть без общего на то согласия.

На другой день после рождения ребенка все родственники являются с поздравлением. Закалывают барана, сзывают гостей и совершают моление. На третий день мулла дает ребенку соответствующее дню его рождения имя, беря его из книги, в которой каждый день отмечен особым именем. К этому имени прибавляется имя отца ребенка и слово "оглы", т.е. сын, например, Кенче-Сатовалды-оглы.

Когда молодой киргиз захочет жениться, родители высматривают ему подходящую невесту, которую он и должен волей-неволей взять. Последняя, напротив, может отказаться от брака, если жених ей не понравился, хотя и тут в большинстве случаев дело вполне в руках родителей. Если же жених сирота, он сам выбирает себе невесту. Каждый жених обязан внести родителям невесты "калым", или выкуп. Б

огатые киргизы платят до 10 - 12 ямб (1 китайская ямба стоит 80 - 90 рублей), бедные - пару лошадей или яков. Родители поэтому всегда ищут для дочерей "баев", т.е. богатых женихов, а для сыновей некрасивых и бедных невест, за которых не потребуют большого калыма.

За красивых, молодых девушек берется всегда очень большой калым. В области Мустаг-аты проживала одна замечательная красавица киргизка Невра Хан, к которой сваталось множество женихов из ближних и дальних аулов. Но отец ее требовал такой несообразный калым, что она все еще сидела в девках, хотя ей и было уже 25 лет. Один молодой киргиз, смертельно влюбленный в нее, просил меня ссудить его требуемой суммой, родители жениха и невесты тоже пытались склонить меня к этому, но, конечно, напрасно.

Когда дело слажено, самая помолвка может быть отложена на неопределенное время, пока не будет выплачен весь калым сполна. Как только это сделано, сооружают новую юрту и сзывают гостей на свадьбу.

Гостей угощают бараниной, рисом и чаем; мулла читает жениху и невесте наставление о взаимных обязанностях, устраивается байга, все надевают лучшие свои халаты, невесту тоже разряжают в пух и прах.

Если жених из другого аула, свадьбу играют в ауле невесты, откуда затем все гости провожают новобрачных в их новое жилище. Когда киргиз умирает, тело его омывают, облекают в чистые белые одежды, обвертывают холстом и войлоками и, как можно скорее, относят на кладбище.

Яма выкапывается в метр глубины; от нее идет в бок горизонтальный ход, в который тело и всовывается. Затем могила закапывается и прикрывается камнем или небольшим куполом на четырехугольной подставке, если погребенный был "баем", т.е. богатым человеком. Родственники навещают могилу до сорокового дня.

Имущество киргизской семьи обыкновенно не велико, и при перекочевках для перенесения его достаточно нескольких яков. Наиболее громоздкой частью его является самая юрта - деревянный остов ее и толстые кошмы - седла и попоны, постельные принадлежности и ковры.

Затем идет хозяйственная утварь: главнейший предмет - "казан", т.е. большой железный котел, фарфоровые чашки (чине и пиале), плоские деревянные блюда (табак), железные или медные кувшины и котелки с ручками и крышками (кунганы и чугуны), деревянные чашки (чечук) и крынки (челек).

Кроме того, в зажиточной юрте нет недостатка и в прочих предметах домашнего обихода, как то: ткацких станках, корытах, ситах, топорах, мешках для зерна и муки, колыбелях, музыкальных инструментах, треножниках для котла, щипцах и проч.