Вы здесь

Через перевал Улуг-арт. Через четыре горных хребта. Находки около Буразана. Книга II. I - VI.

Книга вторая.

Поездка на Памир.

«Когда на эту страну нападает враг, - вспомнил знаменитый венецианский путешественник, - народ, забрав жен и детей и весь скот, уходит в пески за два или три дня пути, туда, где они знают, что есть вода и можно прожить со скотом. Куда ушли, никак не узнать; дорогу, по которой они шли, ветер заметает песком, и не увидеть, где шли люди и скот. Так-то они спасаются от врагов...

А пустыня та, скажу вам, великая: целый год, говорят, не пройти ее вдоль; да и там, где она уже, еле-еле пройти в месяц. Всюду горы, пески да долины; и нигде никакой еды. Как пройдешь сутки, так найдешь довольно пресной воды; человек на пятьдесят или на сто хватит ее; так по всей пустыне; пройдешь сутки и найдешь воду. В трех, четырех местах вода дурная, горькая, а в других хорошая, всего двадцать восемь источников. Ни птиц, ни зверей тут нет, потому что нечего им там есть»

Марко Поло.

Памирские путешествия.

I. Через перевал Улуг-арт.

10 июля я с Ислам-баем, двумя другими слугами и шестью лошадьми выступил из Кашгара. Верный спутник мой в пустыне Касим остался сторожем в консульстве. Из лошадей одна - небольшой пегий жеребчик -- была куплена еще у хотанских купцов, в то время как я проживал в беседке, в лесу, на Хотан-дарье.

Это была славная лошадка, веселая, ласковая, ручная, точно собачка. Для себя лично я купил превосходную рослую верховую лошадь, которой и предстояло носить меня больше года по азиатским пустыням. Все пять новых лошадей стоили только 124 рубля.

Лошади в Кашгаре дешевы. 11 июля мы продолжали путь на юго-запад до большого селения Упал (2000 дворов), являющегося вместе с тем крепостью, с гарнизоном в 200 человек и резиденцией двух мандаринов низшего ранга.

Весь день лил дождь, и лёссовый грунт, по которому вела дорога, размяк, обратился в скользкую, липкую грязь. Вымокшие до костей, заехали мыв один из дворов около базара и развели большой костер, чтобы обсушиться.

емного спустя, по нашем прибытии в селение, мне пришлось наблюдать еще не виданное мной, но обычное здесь в дождливое время года явление. После продолжительного дождя горные ручьи сливаются в один мощный поток, переполняющий русло речки и производящий иногда большие опустошения.

Этим-то мощным скоплением вод, известным здесь под названием "зиль", и промыто такое глубокое русло, ограниченное глинистыми террасами. В 7 часов мы услыхали отдаленный шум, который, все приближаясь и разрастаясь, превратился наконец в оглушительный грохот.

Словно кипящая, шипящая глиняная каша, дико несся поток, захвативший в своем стремлении массу землистых частиц с гор, и переполнил русло. Население с криками и жестами ужаса разбежалось кто куда. Я с Исламом взлез на крышу сакли.

Минуту спустя аллеи из ив и тополей по обоим берегам стояли затопленные водой, почва дрожала под тяжестью вырвавшейся из берегов водной массы, волны так и кипели грязной пеной, брызги стояли столбом, точно туман.

Стволы деревьев, обрубки, ветви, хворостины, копны сена и другие предметы так и плясали по волнам, ударялись о берега, ныряли, всплывали снова и уносились по течению. Деревянный мост, соединявший берега речки, разом был смыт и тоже поплыл, треща и кряхтя всеми бревнами.

Вода все прибывала, затопила лучшую улицу и ворвалась в низкие домишки; переполошившиеся жители с криками взбирались со своими пожитками вверх по скату на террасы. Некоторые торопились набросать лопатами перед своими жилищами валы из глины, чтобы преградить путь воде. Вся нижняя часть базара в какие-нибудь две минуты была под водой. Оглушительный грохот потрясал воздух, наводя на всех ужас.

Матери бежали по пояс в воде, таща на руках детей. Все крыши были покрыты перепуганными людьми; те же, кому нечего было терять, видимо, любовались величественным зрелищем. К счастью, двор, на котором мы остановились, лежал так далеко от берега, что нашим пожиткам не угрожало никакой опасности.

После того как все, что можно было спасти, было спасено, внимание всех устремилось на бахчу со спелыми дынями. По бороздам между грядками уже быстро ползли змейками струи воды. Обыватели устремились туда, набирали полные охапки дынь, спешили к подножию террасы и перебрасывали дыни другим, которые укладывали их в кучи.

Часть дынь, однако, так и погибла, унесенная водой; десятка полтора саклей также были смыты целиком. Можно было бы думать, что туземцы, наученные опытом, остерегаются разлива, повторяющегося ежегодно. Ничуть не бывало.

Едва вода спадет, они возводят новые домишки на тех же местах, где стояли старые. Утром 12-го речка приняла уже свой обычный вид. Сообщение между берегами восстановилось. С них было смыто все дочиста.

От Упала дорога идет отлого подымающейся бесплодной степной равниной, прорезанной глубокими и широкими оврагами, на дне которых растет сочная трава и пасутся стада овец. Затем мы въехали через ущелье в долину, высокие отвесные бока которой состояли из черных и зеленых сланцев. Вечером небо потемнело; в горах начало громыхать.

Западный ветер погнал над долиной тяжелые дождевые тучи, и полил холодный дождь. Мы, закутавшись в шубы, продолжали путь по становившемуся все круче подъему к аулу Улуг-арт, который примостился с правой стороны долины.

Из аула открывался вид на всю долину. Смотреть на нее приходилось почти с высоты птичьего полета. Ручеек, значительно увеличившийся в размерах, издавал какое-то металлическое бульканье. Повалил снег и покрыл все кругом белой пеленой.

Большие тяжелые хлопья медленно падали, кружась в воздухе; плотные снежные облака заволокли всю панораму. Можно было подумать, что стоит середина зимы, а не середина июля. В селении полагали, что перевал будет непроходим после такого снега дня три, а может статься, закроется и на целый год, если снег будет продолжаться.

Даже в ясные дни на перевале, случалось, тонули в снегу лошади. 17 июля мы выступили в путь в сопровождении десяти киргизов, которые взяли с собой двух лошадей и запаслись провиантом и топорами. Подъем вел по узкой извилистой балке, на дне которой журчал между гнейсовыми и сланцевыми валунами крохотный прозрачный ручеек.

Наконец мы достигли корытовидной ложбины у подножия перевала и принялись взбираться на крутизну. Последний конец пути был особенно тяжел. Весь багаж пришлось нести на руках, и киргизы поочередно взваливали себе на спину тяжелые ягданы.

Каждый ягдан нес один человек, а другой шел рядом, поддерживая ношу то с боков, то сзади. Лошадей вели поодиночке. В 11 часов я пешком достиг гребня перевала, где возвышается мазар Хазрет-Улуг-арта - небольшая куча камней с шестами, украшенными тряпицами. Киргизы считают погребенного здесь святого господином перевала и погоды и покровителем путников, поэтому имя святого не сходило с уст моих проводников, особенно в наиболее трудных местах.

Подъем был труден, но спуск по западному склону оказался прямо головоломным. Пройдя небольшой конец по очень отлогому западному склону, мы очутились у края обрыва, представлявшего настоящий хаос скал, высовывавшихся из-под снега, пробираясь между которыми нам и предстояло спускаться в буквальном смысле и пешком и ползком, цепляясь за что попало руками и ногами.

Снег достигал здесь 2 футов глубины.

Киргизы вырубили в обледенелой снежной коре ступеньки, по которым осторожно и сводили лошадей. При этом один держал лошадь за хвост, чтобы затормозить в случае, если животное поскользнется и покатится вниз. Первый, самый крутой спуск миновали с лошадьми благополучно. Теперь очередь была за ящиками. Их обвязывали длинными веревками и сталкивали по скату вниз, не выпуская из рук концов веревок, чтобы направлять спуск.

У подножия скал лошади были предоставлены самим себе. Пегий жеребчик с Хотан-дарьи поскользнулся, скатился на несколько сот метров вниз, сломал спину и тут же испустил дух. Улуг-арт вообще крайне опасен и по трудностям перехода не может сравниться ни с одним из пройденных мной перевалов.

Гигантский ледник Улуг-арт выступает из ущелья в верхней части долины слабо изогнутой дугой. Мы подвигались вниз по крутому спуску между краем льда и правым берегом долины и миновали на пути еще одно озеро. Вода его отливала светло-зеленым цветом, и в ней плавали оторвавшиеся и упавшие сверху ледяные глыбы. Отвесная боковая стена ледника была прозрачна, словно сделана из стекла, и спускалась прямо в воду, отражаясь в ней, как в зеркале.

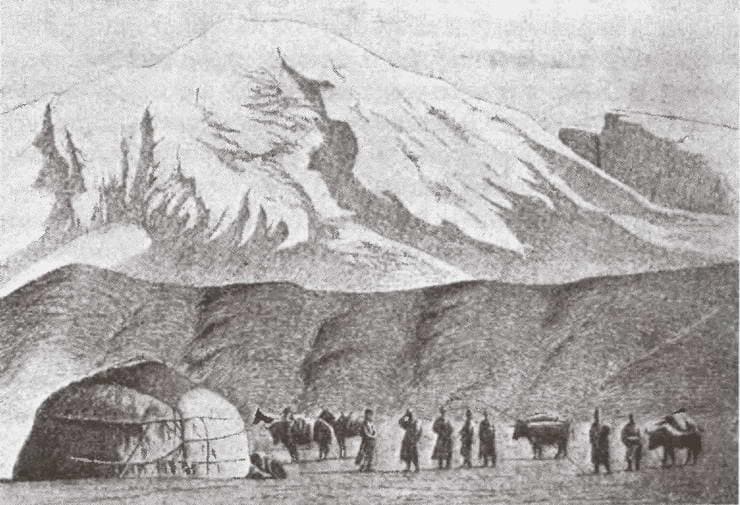

На следующий день, 18 июля, мы достигли яйлака Мужи, с 60 юртами найман-киргизов, пасших здесь своих овец, коз, яков, лошадей и верблюдов. Пройду молчанием наш путь по известным уже местам через Булюн-куль, Кара-куль, Су-баши и через Гиджак. 26-го мы вступили в новые области. Мы пересекли здесь реку Тагарму, впадающую в реку Кара-су, которая берет начало на южных склонах Мустаг-аты.

Миновав селения Чашман (145 дворов) и Тызнап (200 дворов), мы очутились в широкой долине Тагдумбаш; перед нами расстилались поля и луга, на которых паслись овцы, козы и рогатый скот. Направо возвышалась терраса, на верху которой находится селение и крепость Таш-курган (каменная крепость). По расположению она напоминает Памирский пост.

Для меня было большой, но очень приятной неожиданностью встретить здесь моего друга, мистера Мэкэртнея, который внезапно получил от индийского правительства приказ присоединиться к англо-русской комиссии, обсуждавшей вопрос о границах на Памире.

Я разбил свою палатку рядом с его, и мы провели вместе очень приятный вечер. 27 июля мы с Мэкэртнеем посетили Таш-курган. И селение, и крепость имели жалкий вид. Большинство жилищ представляли одни развалины после землетрясения; уцелевшие дома были испещрены трещинами сверху донизу.

Правда и возведены-то они были из крайне непрочного материала, обломков конгломерата; цементом же служили просто комья земли. Множество трещин виднелось и на поверхности земли. Китайский гарнизон и жители селения размещались частью в юртах, частью во временных палатках.

Осмотрев селение, мы посетили коменданта крепости Ми-дарина и нескольких других мандаринов, которые все приняли нас очень приветливо. Для нас были поставлены в юрте стол, стулья и ложа, на которых занимают места курильщики опиума. Угощали нас всячески.

Я затянулся раза два из трубки с опиумом, но никакого особенного наслаждения не испытал. Нам предстояло еще раз пересечь пустыню Такла-макан, чтобы разыскать следы древнейшей буддийской культуры и погребенных в этом песчаном море городов, посетить диких верблюдов на их бесплодной родине и разыскать следы озера Лобнор, отмеченного на китайских картах.

Оттуда же предстояло форсированным маршем пройти сотни миль обратно до Хотана, проникнуть через северные нагорья Тибета в Цайдам и познакомиться с монголами, тангутами и тибетцами, чтобы затем через Гань-су, Ала-шань, Ордос и Северный Китай добраться после трех с половиной лет странствования до цели моего путешествия, до Пекина.

II. Между русскими и англичанами на Памире.

Друг мой, мистер Мэкэртней, отправившийся к озеру Виктории (Зор-куль), чтобы примкнуть к пограничной комиссии, уговаривал меня присоединиться к нему, но я, имея намерение исследовать верховья Яркенд-дарьи, отклонил его приглашение.

После нескольких дней совместного пути мы и расстались с ним 30 июля около Гуджат-бая, как полагали, навсегда, так как Мэкэртнею предстояло затем отправиться с английской комиссией в Индию. Он направился к западу вдоль Тагдумбаш-дарьи, а я к югу вдоль Хунджур-аба и через несколько дней достиг северной подошвы Гиндукуша.

В продолжение двенадцати дней я предпринимал разные экскурсии, исследовал наиболее значительные долины, которые снабжают водой реку Хунджураб, и восходил на перевал того же имени (4810 метров), чтобы взглянуть, как воды, вытекающие из-под одного из ледников, находящихся на перевале, направляются частью в Индийский океан, а частью в Яркенд-дарью и Лобнор. Пытался я также, но тщетно пробраться через перевалы Упранг, Кара-су и Илы-су к верховьям Яркенд-дарьи, называющейся здесь Заравшаном или Раскем-дарьей.

Повсюду мне говорили одно и то же: добраться до реки можно в несколько дней, но перебраться через нее летом нигде нельзя. Узкое, глубокое ущелье Илы-су так было исковеркано последним землетрясением, что стало недоступным даже для яков, и пробраться через него можно было лишь пешком.

Итак, я попал в глухой закоулок. Только к западу открывались передо мной неизвестные области Памира, я и решил направить путь к истокам Аму-дарьи. 17 августа мы достигли Чакмактын-куля (Огниво-озеро), откуда вытекает река Ак-су (или Мургаб).

ная, что большая англо-русская комиссия, назначенная для проведения пограничной линии от озера Виктории до китайской границы, как раз работала теперь в Михман-джолы (Дорога в гости) - небольшой поперечной долине, всего в одном дне пути к северо-востоку, я не мог отказать себе в удовольствии побывать там.

Я, однако, не желал нагрянуть на занятых разрешением таких щекотливых вопросов комиссаров врасплох, словно вор ночью и поэтому предварительно написал двум главным комиссарам письмо, в котором спрашивал, примут ли они меня.

Получив от них с моим же курьером любезные приглашения, я выступил 19 августа в путь, к вечеру того же дня прибыл в Михман-джолы и разбил палатку на нейтральной почве, между киргизской юртой русских комиссаров и индийской палаткой англичан.

Русский комиссар, генерал Повало-Швейковский, губернатор Ферганы, был моим старым знакомым и покровителем, поэтому первый мой визит я считал долгом сделать ему. Но попасть в русский лагерь можно было, только проехав через английский, а тут перехватил меня мистер Мэкэртней, передавший мне приглашение к обеду от генерала Джерарда, главного английского комиссара.

Таким образом, я очутился между двух огней.

Единственным средством спасти свой нейтралитет было сослаться на давнишнее знакомство с русским главным комиссаром и на свой непрезентабельный костюм. Генерал Швейковский встретил меня с распростертыми объятиями, мы засиделись в беседе за полночь, и хозяин мой, не слушая моих протестов и ссылок на нейтралитет, велел поставить для меня чудесную юрту с постелью. Я давно уже отвык от такой роскоши.

На следующее утро я сделал визит генералу Джерар-ду, который принял меня с таким же радушием и тут же перезнакомил со всеми членами комиссии. Ближайшим помощником генерала был полковник Гольдиш, который за свои тригонометрические и астрономические труды при исследовании пограничных областей Индии был награжден большой золотой медалью английского Королевского географического общества.

Остальные члены: майор Уохэб - топограф, капитан Свайней, бегло говоривший по-русски, доктор Алькок - директор музея в Калькутте и профессор Калькуттского университета, и, наконец, мой друг, мистер Мэкэртней. Кроме того, англичане привезли с собой для производства съемок трех пундитов.

Между русскими я нашел много знакомых из Туркестана: полковника Залесского - астронома, капитана Скерского - нового коменданта Памирского поста, и старого знаменитого топографа Бендерского, который исколесил всю Западную Азию и был прикомандирован к посольству, отправленному русскими в Кабул при эмире Шир-Алихане.

Ближайшими помощниками русского главного комиссара были: господин Панафидин, бывший русский консул в Багдаде, где у нас с ним нашлись общие друзья, и полковник Галкин, путешествовавший по Восточному Туркестану. Остальные члены: доктор Вельман и четверо молодых офицеров.

Эскорт русских составляли 40 казаков, военный оркестр из 18 человек и масса туземцев - джигитов и караванных проводников. У англичан было с собой до 200 солдат индийской армии, индусов, афридиев и канджутцев.

Я не стану касаться важных задач комиссии, упомяну только, что нельзя и представить себе более товарищеских и приятных отношений, нежели отношения, установившиеся между этими двумя лагерями, которые отстаивали столь противоположные интересы. Здесь всегда господствовало такое веселое, откровенно дружеское отношение, что посторонний человек, не предупрежденный заранее, ни за что не догадался бы, что тут, в сущности, идет серьезная борьба интересов двух государств: русским хотелось отодвинуть пограничную линию как можно дальше к югу, а англичанам, наоборот, к северу.

Русские устроили "офицерское собрание" в большой прекрасно убранной юрте, англичане - в огромной изящной палатке. Часто то те, то другие приглашали своих иностранных коллег на обед, что же до меня, то я один день бывал гостем русских, другой англичан и находился в самых дружеских отношениях и с теми и с другими.

Большинство офицеров говорили по-французски, и вообще, по правде сказать, оба государства не могли найти более способных, дельных и образованных людей для выполнения такой задачи, как проведение пограничной линии на Памире. Для меня же, одиноко блуждавшего в пустынях Азии около двух лет, было настоящим воскресением из мертвых очутиться, словно по мановенью волшебного жезла, среди такого избранного общества.

Вскоре по моем прибытии генерал Швейковский дал вечер. В 9 часов явились англичане в своих красивых и практичных мундирах. Перед каждой из русских юрт стояли казаки с факелами, бросавшими багровый отблеск на берег Ак-су.

Гости собрались в приемной юрте из белого войлока. Внутреннее убранство ее состояло из восточных материй и пестрых кашгарских ковров. Стол ломился под обилием бутылок с европейскими винами и ликерами и подносов литого серебра с фруктами - виноградом, апельсинами и грушами дюшес из собственного сада губернатора в Маргелане.

Мы разместились на мягких и удобных походных стульях и импровизированных пуфах. Некоторые из гостей сели за карты, но большинство предпочло живую, непринужденную беседу на разных языках. Военный оркестр исполнил разнообразную программу, составленную из русских мотивов, популярных маршей и английского гимна. После ужина генерал при свете факелов проводил своих гостей до их лагеря.

29 и 30 августа, к великому удовольствию нижних чинов и киргизов, офицеры обоих лагерей устроили для них грандиозное тамаша (зрелище). 29-го праздник начался стрельбой в цель на расстоянии 250 шагов, в которой приняли участие и некоторые из офицеров. Стрельбище представляло великолепную, пеструю картину: из индийских солдат особенно выделялись афридии из области, расположенной около Пешавера, красивые, рослые молодцы с воинственным взглядом.

Между ними еще сохраняется страшный обычай кровавой мести. В числе зрителей находился со своей свитой и афганский комиссар Гулам-Мохеддин-хан. Этот типичный афганец, представитель эмира Абдуррахмана, явился в парадном одеянии, весь в золоте и побрякушках.

Генералы лично раздавали за стрельбу призы, состоявшие из серебряных чарок, серебряных приборов (вилки, ножа и ложки), халатов, материй, рублей и рупий. Затем генерал Швейковский предложил гостям роскошный завтрак, на котором шампанское лилось рекой и провозглашались тосты за все на свете, даже за моллюсков Индийского океана - специальность доктора Алькока.

Второе отделение разнообразной программы прошло также очень весело.

Началось оно состязанием в силах. Две партии, по 8 человек в каждой, изо всех сил тащили каждая к себе один из концов веревки, стараясь перетянуть противников. Сначала "тягались" казаки с афридиями, и первые победили, потом киргизы с канджутцами, и опять победила русская партия. Борьба между двумя последними была особенно упорной и продолжительной; зрители следили за ее перипетиями с напряженным вниманием.

Потом состоялся бег взапуски, свободный и в мешках, с перепрыгиванием, вернее, перекувыркиванием через протянутую веревку, и бег взапуски между "сиамскими близнецами", т.е. попарно связанными людьми. Затем канджутцы исполнили красивый воинственный танец с саблями, напоминающий подобный же танец у китайцев. Зрителей все время угощали разными прохладительными напитками и пуншем.

30 августа состоялись "скачки". Около 200 - 300 всадников собрались на равнине, около соседнего Кызыл-рабата. Были установлены в одну линию трое ворот (столбы с перекладинами); к перекладинам подвесили картофелины, и наездники должны были, проносясь в карьер под воротами, рассечь на всем скаку одним ударом сабли любую из картофелин пополам, что и удавалось многим.

Следующий номер был еще труднее. Картофелины заменили железными кольцами, четыре сантиметра в диаметре; их надо было, также на всем скаку, поддеть и снять кончиком сабли. Это состязание вел сам генерал Джерард, который, поймав два кольца, и остался победителем.

Следующий номер - скачки на верблюдах и яках - вышел очень комичным. Непривычные к спорту верблюды с диким ревом ринулись галопом в ряды зрителей, произведя немалый переполох. Яки, напротив, отнеслись к делу чересчур равнодушно и ни за что не хотели проникнуться праздничным настроением.

Двое из них не двинулись с места, несмотря на то что дубинки киргизов так и гуляли по их бокам, один тотчас же повернул назад и отправился в совершенно противоположную сторону, некоторые потрусили в разные стороны, и только двое-трое направились со спокойствием философов по намеченному пути.

На следующий номер смотреть даже было страшно, а участвовать в нем, наверное, и вовсе не сладко. 20 киргизов верхами двинулись в одну сторону от зрителей, 20 в другую и оставили между собой пространство приблизительно в 250 метров.

Затем, по данному знаку, они разом ринулись друг другу навстречу, столкнулись, причем некоторым как-то удалось проскользнуть сквозь неприятельский строй целыми и невредимыми, большинство же сшиблось, перепуталось, и образовалась настоящая каша. Диво, что пострадала всего-навсего одна лошадь.

Только к сумеркам успели закончить всю программу, и как только пестрая толпа всадников направилась к лагерям, поднялась вьюга, засыпавшая поле состязания снегом. Оба лагеря представляли замечательно живописную картину.

Разбиты они были на ровном поле у подошвы конгломератовой террасы, на левом берегу Ак-су. Англичане со своими индусскими солдатами занимали шестьдесят белых палаток, русские - дюжину отличных больших юрт.

Кругом расположились афганцы, караванные проводники разных национальностей и ваханцы. В общем, выходила богатейшая картина, предлагавшая ряд эскизов для изображения сцен из восточной народной жизни. Художник нашел бы здесь неистощимый запас сюжетов. Даже такой дилетант в живописи, как я, работал целыми днями, - я ведь, к сожалению, утратил свои фотографические аппараты в пустыне.

Оба генерала участвовали на своем веку во многих жестоких схватках, и генерал Повало-Швейковский был неистощим по части рассказов и анекдотов из эпохи турецкой войны, а генерал Джерард, знаменитый охотник на тигров, рассказывал много интересного о своих охотничьих приключениях. В течение своей службы в Индии он собственноручно убил 216 тигров.

Сам генерал смотрел на охоту на тигров, как другие смотрят на охоту на зайцев, - как на моцион или приятное препровождение времени, но в рассказах его выступали моменты, поистине захватывающие, приковывавшие внимание слушателей.

Каждый вечер в 8 часов казаки собирались на молитву, и в разреженном воздухе гулко раздавались, в исполнении военного оркестра, торжественные задушевные звуки молитв и национального гимна.

Там и сям пылали костры, у которых готовили себе ужин нижние чины и прочий народ, но костры погасали куда раньше, чем воцарялась тишина в офицерских палатках. Из-за быстро проносившихся облаков время от времени выглядывал месяц, освещая обширную, открытую долину Ак-су, которую с севера ограждает хребет Императора Николая II с высшей точкой, именуемой пиком Сольсбюри, а с юга хребет Мус-таг.

Особенно эффектная картина получалась, когда месяц скрывался за плотными облаками, погружавшими лагерь во мрак, тогда как серебристый лунный свет обливал своим сияньем вечные снега отдаленных гор.

Дни проходили между тем, как часы, и я сам удивился, когда начало сентября застало меня все на том же месте, в этом веселом обществе. Я много раз порывался уехать, но оба гостеприимные генерала, расположение которых я успел приобрести, уговаривали меня остаться еще день-другой.

Делать нечего, пришлось прибегнуть к "военной хитрости". В один прекрасный день я велел Ислам-баю приготовить все к выступлению, а сам отправился проститься к генералу Повало-Швейковскому, причем сообщил ему, что караван мой готов уже выступить. Генерал на это сказал, что мне следовало бы переждать еще денек - случится нечто замечательное. Военная хитрость моя не привела ни к чему, я остался и не на денек, а на несколько.

На следующий же день действительно случилось нечто замечательное, а именно получена была от лорда Сольсбюри телеграмма с последней станции на северной границе Индии. Телеграмма содержала важную новость, что Англия приняла предложенные русскими условия относительно проведения границы.

звестие это было принято в обоих лагерях с живейшим удовольствием. Всюду виднелись довольные радостные лица. Комиссия выполнила свою задачу, установила определенную границу между русскими и английскими владениями в Памире недалеко от Гиндукуша, и теперь можно было вернуться по домам.

Оставалось только одно. Члены комиссии проработали вместе три месяца подряд, и представителям двух государств нельзя же было расстаться, не задав друг другу прошальных обедов. Я был торжественно приглашен на оба обеда, и так как подобные званые обеды должны считаться в числе диковинок Центральной Азии, то я ради них с удовольствием пожертвовал еще двумя днями. 11 сентября состоялся русский обед.

Генерал Джерард и я были посажены один по правую, другой по левую руку хозяина. Мой порядком потертый дорожный костюм, без всякого признака манжет или воротничков, резко выделялся среди парадных мундиров генералов, полковников, капитанов и дипломатических агентов, мундиров, украшенных вдобавок орденами и медалями за храбрость. Но я, покидая Кашгар, не подозревал, что попаду в такое изысканное общество, и не взял с собой парадного костюма.

Я, впрочем, не унывал, а военные льстили мне, уверяя, что мой поход по пустыне стоит иных военных походов. Обед представлял ряд гастрономических сюрпризов, казавшихся прямо невероятными при мысли, что дело происходит у подножия Гиндукуша. Обильная закуска состояла из икры, консервов, швейцарского сыра, страсбургских паштетов и прочих деликатесов. За обедом подавали, между прочим, раковый суп, майонез из омаров, спаржу и проч.

Единственное блюдо, не вызвавшее удивления, было мороженое: льду было вдоволь на "крыше мира". Вина подавались не туркестанские, а французские. Шампанское на Памире! Первый тост провозгласил хозяин за императора Николая II и королеву Викторию. Второй тост был за эмира афганского; третий - за короля Швеции и Норвегии, который также имел на обеде своего представителя.

Официальная часть праздника закончилась к полуночи, когда англичане стали качать хозяина. Руки у них были сильные, а до потолка на "крыше мира" было высоко! Затем следовал неофициальный оживленный эпилог, на вольном воздухе, вокруг костра. Говорили речи, пели песни, покрываемые громким "ура" и английской песнью: "For he is a jolly good fellow, that nobody can deny".

На следующий день дал обед генерал Джерард; этот обед прошел так же весело и с таким же длинным рядом тостов. Между прочим, капитан Свайней провозгласил горячий тост за дам, и кому-то пришла в голову оригинальная идея заставить меня отвечать от имени этих отсутствующих дам.

Я повиновался, закончив свой тост следующими словами: "Если эти далекие дамы так же любезны и гостеприимны, как их мужья и женихи, с которыми я имел удовольствие познакомиться здесь, то они, наверное, уже не земные существа, а небесные и общество их сулит рай здесь на земле".

По окончании обеда нас ждал приятный сюрприз. Около самого лагеря был разложен громадный костер, дрова для которого были доставлены специально на этот случай из Канджута, лежащего по ту сторону Гиндукуша! Костер зажгли, и пламя его озарило всю окрестность с белыми палатками.

При этом свете представители всех народностей, подвластных англичанам и входивших в состав их эскорта, исполнили свои национальные танцы; танец с саблями произвел при зареве костра особенно сильное, почти жуткое впечатление. Мы созерцали зрелище, сидя на расставленных полукругом стульях и попивая пунш и другие напитки, которые разносились слугами с тюрбанами на головах.

13 сентября рано утром английские пундиты сняли нас всей группой, и затем начались крепкие прощальные рукопожатья. Англичане направлялись к югу через проход Дар-кот в Кашмир и дальше в Индию, а русские к северу.

Генерал Джерард последовал за своим русским коллегой, имея в виду совершить путешествие по России, а лейтенант Майльс, стоявший в Гильгите, получил позволение отправиться на Памирский пост. В этот день мы сделали только 22 версты до киргизского аула Ак-таш, где снова разбили лагерь и провели еще один приятный вечер.

Я не мог принять любезного приглашения генерала Повало-Швейковского сопровождать его в Маргелан, - это уж слишком выходило из рамок моей программы. И как ни интересно было бы целый месяц путешествовать по Памиру при таких необычайных условиях и затем присутствовать при торжественной встрече, ожидавшей, как я знал, английского гостя в Маргелане, я устоял против искушения, вспомнив о том, что прибыл сюда не ради удовольствия и что мне уже знаком тот путь, по которому направится генерал.

В высшей степени заманчивым было и любезное приглашение генерала Джерарда отправиться вместе с англичанами и полковником Гольдиш в Индию. Я не знаю, что привлекало меня в данном случае больше - самая страна, окутанная дымкой легенд, или общество полковника, знаю только, что мне очень трудно было преодолеть это искушение, и я расстался с полковником, в котором успел оценить благородного, любезного и полного достоинств человека, с чувством живейшего желания поскорее встретиться с ним вновь.

Итак, чувство долга восторжествовало, и я направился к востоку. Меня ожидало много дела в пустынях, около Лобнора, в Северном Тибете, да и почта из Швеции, ждавшая меня в Кашгаре, притягивала меня немало. 14 сентября я сердечно распрощался с обоими генералами и офицерами, которые скоро скрылись вдали, и направился со своим караваном к пустынным безмолвным горам, составляющим восточную границу плато Памира.

Теперь все эти события - достояние истории англо-русской политики в Центральной Азии. Оба государства стали теперь бок о бок на Памире, где не осталось больше областей "без хозяина", никаких нейтральных "буферов", и киргизы, так же, как и афганцы, не могут уже без паспорта переходить новую пограничную линию.

Последняя ли это была комиссия, окончательно ли решен вопрос об англо-русской границе в Центральной Азии? Можно надеяться, но... судьба Персии еще не решена, да и как знать вообще, какие перемены несет с собой будущее?

III. Через четыре горных хребта.

Из Ак-таша мы направились к востоку и в тот же день перешли через перевал Лакшак (4645 метров) в Сарыкольском хребте, а заночевали в Кен-шебере по ту сторону перевала, где стоял караул из восьми таджиков и двух китайцев.

Тропинка, то и дело исчезающая между рухнувших глыб, ведет на северо-восток через Шинди, поперечную долину, глубоко врезавшуюся в Сарыкольский хребет. Дорога прескверная. Часто мы едем под нависшими сводом скалами, испещренными бесчисленными трещинами и готовыми рухнуть. То и дело приходится переезжать через прозрачный голубоватый ручей, журчащий между гнейсовыми глыбами.

Наконец пошел гранит, впадина Шинди открылась треугольником в широкую долину Тагдумбаш, ручей разделился на множество рукавов, орошающих поля, и мы разбили палатку неподалеку от крепости Таш-курган.

Итак, мы оставили позади себя первую из меридиональных горных цепей, точно бастионы ограждающих Памир с востока, а 16 сентября - и вторую, перевалив через Сергек. Добыть проводника оказалось не так-то легко. Таджики отказывались под предлогом полевых работ, а на самом деле опасались гнева Мидарина, если проведут европейца через этот перевал, имеющий важное стратегическое значение.

Наконец нам удалось найти человека, который последовал за нами пешком, но и тот отстал, как только мы достигли перевала, и больше о нем не было ни слуха ни духа. Ландшафт опять совершенно изменился. Со всех сторон окружили нас пологие холмы, покрытые песком и щебнем - продуктами выветриванья сланца. Но там и сям виднелись глубокие овраги, зигзагообразно прорезывавшие холмы.

Воды нигде не было ни капли, но борозд, промытых дождевыми потоками, попадалось очень много. Дорога вела все время с горки на горку, то вниз, то вверх, и нам пришлось перейти через множество второстепенных перевалов, прежде, чем мы добрались до высшей точки хребта - 4032 метра высоты.

Отсюда открывался такой широкий вид, что можно было ориентироваться. На юге возвышались мощные снеговые горы, составлявшие прямое продолжение хребта, на котором мы находились, и отклонявшиеся к юго-востоку, к Тибету, чтобы перейти в хребет Куньлунь.

На севере же эти горы упирались в Мустаг-ату и таким образом составляли прямое продолжение Мус-тага, или Кашгарского хребта. Глубоко внизу под нами виднелась на востоке долина Ичиз, упирающаяся в Тагдумбаш-дарью.

Мы остановились в поселке Малый Бельдир; в поселке всего один двор. Проживающий здесь юз-баши, однако, старшина над 50 домами, разбросанными по долине. Жители все таджики; занимаются скотоводством и земледелием, лето проводят здесь, но зимой уходят дальше вниз, доходя до того пункта, где Ичиз сливается с Тагдумбаш-дарьей, чтобы затем под прямым углом повернуть к востоку, к Яркенд-дарье.

Около слияния рек расположено селение Большой Бельдир, где река Ичиз известна под названием Бельдир-дарьи; а Тагдумбаш-дарья зовется в долине, которую прорывает, Шинди, и по причине отвесных скалистых берегов переход через нее здесь невозможен. Бельдир находится, таким образом, как бы в тупике.

Значительная абсолютная высота местности и суровая природа заставляют большинство здешних таджиков вести образ жизни, сходный с жизнью киргизов; таджики также владеют большими стадами овец, коз, яков, лошадей и ослов. Часть населения живет в юртах и палатках, часть, главным образом земледельцы, в саклях из высушенной на солнце глины и камней, с плоскими деревянными кровлями.

Сами таджики арийского племени и говорят по-персидски; жилища их также немало напоминают персидские; некоторые сакли имеют балконы. Таджики пекли чудесный хлеб; несколько молодых девушек явились ко мне в палатку без покрывал и принесли мне хлеба, за что получили куски материи из Кашгара.

20 сентября снег шел до 11 часов. Выступив в путь, мы обрели двух спутниц, молодых женщин, ехавших верхом на яках в долину за топливом. Обе были превеселые и прехорошенькие, с черными волосами, густыми резко очерченными бровями, тонкими чертами лица и большими, живыми цыганскими глазами. Они самым непринужденным образом, как будто оно так и следовало, помогали нам подгонять наших вьючных животных, покрикивая своими звонкими серебристыми голосами так, что эхо отдавалось в горах.

Тонкое тряпье обвивалось вокруг их стана, а смуглые шея и грудь не были ничем прикрыты от обильно падавшего снега. Несколько подальше долина сузилась и сделалась труднопроходимой, напоминая овраг, усеянный глыбами, между которыми извивался и журчал прозрачный и холодный ручеек. Через него то и дело приходилось переезжать, причем часто грозила опасность принять холодную ванну. В небольших расширениях долины виднелись березовые рощицы.

Одна из них называлась Тирсек. По словам наших проводников, роща дальше внизу прерывалась, и нам, если мы хотели развести на ночь хороший костер, следовало остановиться здесь. Палатку разбили под плакучими березками с уже пожелтевшей листвой.

Привал вышел необычайно приятным. Жаль только, что небо было все в облаках и густой туман заволок вершины гор. Женщины и проводники наши набрали хворосту, который нагрузили на яков, и повернули обратно домой.

Перевал Арпа-таля, через который нам предстояло перейти через несколько дней, представляет демаркационную линию религий. К востоку обитают сунниты, а к западу шииты. Обе мусульманские секты живут здесь, однако, дружно, ничуть не враждуя, как, например, турки и персы. Здешние шииты и сунниты даже роднятся между собой.

В настоящее время таджики несут только натуральную повинность, доставляя китайцам топливо и съестные припасы, но во времена Якуб-бека налоги были довольно чувствительны, на что, впрочем, жители не роптали, так как он был мусульманин.

22 сентября мы миновали по пути восемь селений, состоявших всего из нескольких дворов и окруженных поля-ми и садами, где росли грецкие орехи, абрикосы, яблоки, дыни и проч. Запах только что сжатых хлебов казался нам особенно приятным после нашего путешествия по бесплодным нагорьям. Яков здесь не держат, верблюдов тоже; видны только коровы, ослы, лошади, овцы и козы. Самое красивое из селений - Тонг; плодовые сады и живописные сакли его красиво выделяются на фоне голых скалистых стен.

Старшина селения Гассан-бек, настоящий патриарх с виду, отличался большой оригинальностью и невероятной рассеянностью и то и дело вполголоса разговаривал с самим собой. В следующем, находившемся неподалеку, селении Кандалакш мы сделали привал, расположившись на террасе дома местного мин-баши (тысяченачальника), где нас и посетили все именитые местные жители. Отсюда всего несколько километров расстояния до Яркенд-дарьи, которая около Тонга зовется попросту Дарьей (т.е. рекой) или Тонгнын-дарьязы (река Тонг).

Наименование Раскема или Заравшана она принимает выше. Надо было переправиться через эту реку, преграждавшую нам путь. На берегу нас ждали шесть сучи в просторных шароварах и с привязанным к груди толумом, т.е. надутым козьим бурдюком. Они приготовили плот, с виду внушавший мало доверия; это были обыкновенные носилки, под которые подвязали двенадцать надутых бурдюков. Лошадей развьючили.

Сначала на плот погрузили ящики с провиантом. Одну из лошадей привязали за хвост к плоту, а один из "сучи" повел ее за повод вброд между круглыми отшлифованными каменьями, покрывавшими дно у берегов. Остальные "сучи" поддерживали равновесие плота на воде.

Лошадь скоро потеряла точку опоры под ногами и погрузилась в воду почти с головой. Тогда "сучи" обвил ее за шею правой рукой, а левой принялся грести по нужному направлению. Всю компанию подхватило течением, и они, гребя руками изо всех сил, быстро понеслись вниз по реке, забирая, однако, к противоположному берегу.

Как раз напротив нас, на правом берегу, высились отвесные скалы, о которые с яростью разбивались волны, но ниже по течению находилась маленькая защищенная бухточка. Сюда-то и держали "сучи" и наконец осторожно причалили к берегу.

После того как весь багаж в четыре приема был переправлен, пришла моя очередь. Я ожидал переправы с нетерпением и почти с таким же жутким чувством, с каким в детстве, бывало, собирался купаться, не умея еще плавать. Плот был очень неустойчив, колебался из стороны в сторону на надутых бурдюках, и там, где течение было особенно сильно, можно было с минуты на минуту ожидать, что он вот-вот перекувырнется. Оно так и случилось бы, не поддерживай его со всех сторон "сучи".

Я предпочел обойтись без лошади, и "сучи" подхватили плот-носилки за палки со всех четырех концов. В следующую минуту течение понесло нас вниз по реке. С непривычки кружилась голова; скалы противоположного берега как будто бежали мимо вверх по течению, панорама беспрестанно менялась, словно я смотрел из окна курьерского поезда. "Сучи" изо всех сил работали и руками и ногами, чтобы выбраться из течения, и наконец мы попали в сравнительно спокойные воды бухты и пристали к берегу.

При обратной переправе с плотом на левый берег "сучи" удалось пристать к берегу только гораздо ниже места переправы, и пришлось вести туда плот по воде с помощью лошади, которая шла по берегу. Остальные лошади переправились вплавь с помощью "сучи".

Ислам-бай предпочел переплыть через реку на лошади, но во время переправы растерялся, голова у него закружилась, он позабыл, какого направления держаться, и чуть не потопил свою лошадь, слишком наваливаясь на нее.

Его понесло вниз по реке, и я страшно боялся, что его увлечет к водопаду и он разобьется. Но ему удалось-таки пробиться к берегу. То-то хорошо было очутиться наконец всем вместе с багажом целыми и невредимыми на правом берегу Яркенд-дарьи! "Сучи" получили 100 тенег за труды, а старший из них еще шапку и нож, и все остались очень довольны.

Лошадей опять навьючили, и мы продолжали путь по правому берегу вниз по реке. Скоро, однако, дорогу преградила скала, отвесно спускавшаяся в воду. Таджики вырубили в скале, должно быть в очень уже отдаленное время, тропинку, вроде карниза; край ее сильно выветрел и стал покатым в сторону обрыва и пенящейся реки.

Тропинку кое-как уровняли с помощью кольев, ветвей и каменных плит, зато в некоторых местах она стала так узка, что навьюченным лошадям не пройти было - вьюки терлись и задевали за стену скалы, подымавшуюся справа. Мы чуть было не потеряли одну из лошадей, которая зацепилась вьюком на самом узком месте и неминуемо полетела бы вниз, если бы Ислам-бай не успел уцепиться за нее, а остальные в ту же минуту не освободили ее от вьюка.

Весь багаж пришлось перенести через опасные места на руках. 24 сентября мы двинулись по долине Арпа-таля; на пути нас захватил град, и мы разбили лагерь в поле около селения Сугетлык, а на следующий день перешли через перевал Арпа-таля (3838 метров).

Дорога повела к селению Онгур-лук (Овраги), где как раз происходила молотьба. Способ молотьбы здесь крайне примитивный: десять быков ходят, тесно сомкнувшись в ряд, вокруг столба, по разбросанному по земле зерну. Сеют здесь маис, пшеницу и овес, причем поля засевают не каждый год, а через год.

В течение следующих дней мы через селения Кок-рабат и Кызыл, Янги-гиссар и Япчан достигли Кашгара, куда прибыли 3 октября и где меня с обычным гостеприимством принял генеральный консул Петровский. Здесь, в этой низменной области, погода стояла еще теплая, мягкая.

Резкие переходы из одного климата в другой отозвались на мне сильной лихорадкой, от которой я отделался лишь в середине ноября. Все потери, понесенные мною во время злополучного перехода через пустыню, были теперь пополнены.

Из Берлина мне прислали ящик с тремя превосходными анероидами, гипсотермометрами, психрометрами и термометрами; все прибыло в полной исправности благодаря тщательной упаковке в Берлине и заботливости шведского консула в Батуме, отправившего эти хрупкие вещи дальше в Азию.

Из Ташкента пришли три ящика с разными необходимыми вещами: одеждой, консервами, табаком и проч. Таким образом, я был опять во всеоружии, как и в начале моей экспедиции.

IV. Верхом до Хотана.

Оправившись от лихорадки и организовав новый караван, я окончательно покинул самый западный из городов Китая. Выступление наше, означавшее долгую разлуку с крайней станцией европейской цивилизации на востоке, было обставлено большой торжественностью. Дао-тай сделал мне прощальный визит собственной персоной с большим блеском и помпой, в сопровождении остальных моих китайских друзей.

Караван, состоявший из 9 лошадей и 3 людей, под начальством моего испытанного Ислама, выступил к югу рано утром 14 декабря 1895 г.; сам же я выехал верхом с двумя остальными слугами в полдень. На дворе собралось проводить меня целое общество: сам генеральный консул, его любезная супруга, Адам Игнатьевич, 60 казаков с двумя офицерами и, наконец, туземцы - писаря, толмачи и слуги консульства.

Когда я простился с этим гостеприимным домом, где провел столько приятных и поучительных часов, мы сели на коней и поехали рысцой по улицам в сопровождении офицеров, Адама Игнатьевича и казаков, распевавших солдатские песни, которые будили громкое веселое эхо в узких, как коридоры, улицах.

Около дома шведского миссионера я остановился, чтобы проститься с симпатичной и умной г-жой Гёгберг и ее детьми; сам Гёгберг поехал провожать меня. Под конец к нам присоединился еще в своей голубой повозке русско-китайский переводчик, наш общий друг Ян-Да-ой, и легко себе представить, что за пестрая кавалькада понеслась по пыльной широкой дороге к Янги-шару! В Янги-шаре мы обменялись последними приветствиями.

Я громко крикнул казакам: "Прощайте, ребята!" - и они в унисон прокричали: "С Богом! Счастливый путь!" И вот я остался один между азиатов. Но когда зубцы башен Кашгара скрылись за горизонтом и песня казаков замерла вдали, я все-таки вздохнул с облегчением при мысли, что как-никак, а я теперь "на пути домой". Сладость этой мысли не умерялась даже тем соображением, что на пути этом лежала целая половина Азии и что меня отделяли от Стокгольма полтора десятка тысяч верст.

500 верст, отделявших нас от Хотана, мы проехали в тринадцать дней. 20 декабря въехали мы в двойные ворота Янги-шара (Новый город), китайской части города Яркенда, а в некотором расстоянии оттуда через ворота Алтын-дервазе (Золотые ворота) в Кохне-шар (Старый город), магометанскую часть.

Обе эти части Яркенда лежат друг от друга всего в одном километре, и на всем этом расстоянии между воротами их, через которые пролегает большая кашгарско-хотанская дорога, тянется длинная широкая базарная улица, крытая деревянным навесом.

По этой улице даже поздно вечером не прекращается оживленное движение при мигающем свете масляных фонарей. В общем, улица напоминает бесконечный туннель, стены которого образуют лавки и лари. По тесноте, сумятице, множеству верблюжьих караванов, крику и гаму, царствующим здесь, сразу заметно, что находишься в большом городе. Яркенд и есть самый большой город Восточного Туркестана; в нем с его предместьями насчитывается 150 000 жителей.

Проехав Алтын-дервазе, мы пересекли целый лабиринт извилистых улиц и переулков, пока наконец достигли дома, который отвел в наше распоряжение аксакал андижанских купцов. В течение следующих дней мы оставались в Яркенде, частью чтобы дать лошадям отдохнуть, частью чтобы хорошенько ознакомиться с городом и его ближайшими окрестностями. Я, между прочим, посетил в сопровождении аксакала здешнего амбаня, ямен которого был гораздо пышнее, чем ямен амбаня кашгарского.

В ямен вели трое высоких, пестро расписанных и покрытых лепными украшениями ворот живописной архитектуры. На дворе собралась толпа туземцев, явившихся искать китайского правосудия. Тут были и сельские жители, жаловавшиеся на то, что их обделили водой из оросительных каналов, и слуги, жаловавшиеся на хозяев, которые не заплатили им жалованья, и пойманные воры, ожидавшие суда и расправы.

Амбань Пан-дарин был пожилой человек, высокого роста, дородный, с седой козлиной бородкой. Принял он меня с любезной улыбкой и милостиво. Поинтересовался моими планами. Вечером он прислал мне в дар маиса и пшеницы, а от меня, явившись ко мне на следующий день с визитом, получил револьвер.

Обозревая город, я осмотрел между прочим главные медресе и мечети. Самое большое из первых - Кок-медресе (Голубое медресе), "пиштак", или сводчатый фасад, которого, выложенный голубыми и зелеными изразцами, не может, однако, сравниться даже с самыми простыми образцами этого рода архитектуры в Бухаре.

На дворе медресе находятся мазары разных святых. В северо-восточной части Яркенда возвышается холм Науруз-дун (Новогодний холм), с которого открывается вид на весь город. Лежит холм у самой городской стены; стена эта, зубчатая, тонкая, хрупкая, из высушенной на солнце глины, извивается по старым береговым террасам и окружает город.

На вершине холма возведен минарет -- собственно, помост на высоких деревянных столбах; с высоты его раньше, чем откуда-либо из города, бывает видно новолуние, разрешающее правоверных от Рамазана (поста).

Внутри обнесенного стеной круга, внизу под нами, раскинулась настоящая мозаика из четырехугольных крыш; узкие извилистые линии переулков едва заметны, зато резко выделяются базары, сады и одинокие ивы. По ту сторону стены взор теряется в лабиринте полей, оврагов и каналов, а подальше, на северо-востоке, видна Яркенд-дарья, змеей убегающая в пустыню, стремясь к своей далекой цели Лоб-нору.

Хотя город находится вблизи самой большой реки Центральной Азии, яркендцы пьют не воду, а настоящий яд. Выведенная из реки каналами в город и скопляющаяся здесь в прудах и бассейнах речная вода застаивается и заражается всевозможными миазмами, так что все эти бассейны и пруды истинные очаги всякой заразы, кишащие бактериями. В этих бассейнах купаются, моют грязное белье и посуду, купают собак и скот, в них же валят всякие отбросы, из них же и берут воду для кушаний и для питья.

Следствием такого неряшества и беспечности является обычная в Яркенде болезнь, "бугак" -- зоб, или опухоль кадыка. Опухоль эта бывает величиной с кулак, а иногда и с целую голову и придает своему обладателю уродливый, отталкивающий вид.

Можно с уверенностью сказать, что около 75 процентов коренных жителей города страдают в большей или меньшей степени этой болезнью, которая в большинстве случаев и сопровождает своих обладателей в могилу.

Встречая в другом каком-нибудь городе человека с таким зобом, можно почти быть уверенным в том, что он яркендец, равно как можно принять за правило, что попадающиеся на базарах Яркенда люди с нормальными шеями - приезжие из Кашгара, Хотана или из какого-либо другого города.

Яркендцы ничем не лечатся от этой болезни, которая, впрочем, иногда, вероятно от перемены места, проходит сама собой. Индусы, говорят, знают от нее средство, но, как и андижанцы, не страдают ею, так как употребляют лишь колодезную воду.

О происхождении болезни сложилась легенда, гласящая, что, когда Салих-пейгамбер проезжал через Яркенд, какие-то воры украли его верблюда, перерезали ему горло и бросили его труп на берегу Яркенд-дарьи.

Святой человек и проклял всю местность, наслав на жителей на вечные времена "бугак". Труп верблюда отравил воду в реке и посеял в нее семена заразы. В городе проживают до 40 андижанских купцов, которые ввозят сюда материи, шапки, халаты, сахар, спички и проч., и вывозят отсюда шерсть, войлока и проч. Барыши они получают хорошие и выстроили себе 26 лет тому назад прекрасный караван-сарай. Яркендцы не любят их так же, как и китайцев.

На улицах их сейчас же узнаешь по их сравнительно опрятным одеждам и наружности. Жилища их отличаются чисто убранными комнатами и опрятными дворами. Афганские и индусские купцы имеют свои караван-сараи.

Город делится на 24 больших "махалля", или квартала; каждый находится под управлением своего юз-баши, в помощь которым приставлены по два или более он-баши. Кроме того, порядок в Яркенде и в окрестностях поддерживается немалым числом беков.

23 декабря мы переправились на пароме через Яркенд-дарью. Следуя по густо населенным, плодородным трактам, через целый ряд селений, которые я все и занес на карту, достигли мы в сочельник города Каргалыка (Вороний город), где ничто не напоминало о значении дня - не было ни снега, ни елок; одно радушие жителей придало дню праздничный оттенок. Мы остановились у купца из Коканда, который предложил нам вечером обильный "дастархан" из груш, апельсинов, изюму, миндалю и разных сладостей.

В общем, вышло что-то похожее на рождественский стол, хотя самого стола-то и не было - подносы ставились прямо на пол. Попозже явились приветствовать меня десять городских беков в китайских парадных одеяниях, с косами, а под конец и сам амбань Ли-дарин изволил прислать мне "гостинцев на елку": рису, баранины, пшеничной и маисовой муки, топлива и корму для лошадей. Как только гости ушли и я покончил со своими заметками, я тотчас же улегся спать, чтобы скорее забыться сном и уйти от тоски, которая в этот день сильнее, чем когда-либо, глодала сердце одинокого путника.

Если яркендский амбань был олицетворением любезности, то каргалыкский положительно превзошел всякие ожидания своей любезностью. Я не успел еще собраться к нему, как он уже явился ко мне с визитом сам, рано утром, в первый день Рождества; я еще был в постели. Когда же я явился отдать ему визит, меня приветствовали во дворе ямена троекратным залпом из пушки; я чуть не полетел кувырком с лошади, которая не привыкла к таким приветствиям.

Амбань был славный, чистенький человечек, лет 50, с небольшими седыми холеными усами и большими круглыми стеклянными глазами. По окончании обеда, на который я был приглашен, я нарисовал портрет хозяина, и вдруг, к моему немалому изумлению, к нам вышла его молодая желтая супруга, балансируя на своих крохотных, едва в пять сантиметров длиной, ножках, и попросила меня нарисовать и ее портрет, который она хотела послать родителям своим в Пекин. Разумеется, я поспешил исполнить столь лестную просьбу.

26 декабря я оставил Каргалык. Амбань снарядил мне в провожатые одного бека, поручив ему заботиться о моих удобствах в пути. А когда мы выехали из восточных ворот города, в честь мою снова грянули три пушечных выстрела.

Через небольшой промежуток времени мы миновали последние селения и очутились в пустынной местности, где дорога, обыкновенно выделяющаяся светлой полосой, совершенно заметается во время буранов. Для того чтобы путешественники не сбивались с пути, китайцы и распорядились установкой столбов, указывающих направление дороги. Столбы расставлены на расстоянии 80 - 90 метров друг от друга, и, таким образом, их всегда видно впереди 5 - 7 штук зараз.

Во время самого бурана от них толку немного; зато, когда буран прекратится, они очень полезны и даже необходимы; пока их не было, говорят, многие путешественники, сбившись с пути, пропадали бесследно. Глядя на эти столбы, вспоминаешь слова Марка Поло: "А перед тем, как расположиться на ночной отдых, ставят сигнальный шест, чтобы он указывал направление завтрашнего маршрута".

От оазиса Бэш-арык (Пять каналов) тянется ровная бесплодная равнина вплоть до Кош-лянгара (Две станции), караван-сарай которого, обсаженный ивами, виден издалека; находясь на возвышении, он как будто парит над горизонтом. Этот "лянгар" отличная постройка из серо-зеленого кирпича, возведенная еще в начале правления Якуб-бека. Внутри находится большой четырехугольный двор, вымощенный крупными кирпичами.

В "лянгаре" десять отдельных помещений для путников; полы в этих помещениях также вымощены кирпичами, а свет проникает сквозь небольшое оконце в сводчатой крыше. Рядом с этой солидной каменной постройкой, резко отличающейся от глиняных лачуг, к которым мы привыкли, находятся службы и конюшня из обыкновенной глины, с бревенчатыми крышами. Тут же с юго-восточной стороны "лянгара" находится и большой водоем, в который собираются воды, стекающие с гор весной, и который, таким образом, служит запасным водохранилищем на жаркое, сухое время года. Вокруг водоема растет несколько красивых ив.

Соответственно континентальному климату местности зима здесь бывает суровая, а лето страшно знойное. В конце марта начинается время песчаных буранов, продолжающееся до конца лета. Средним числом в год бывает до пятнадцати жестоких буранов. Бураны бывают необычайно свирепы; случается, что вихрем уносит овец, пасущихся около селений или отбившихся в тумане от стада. По здешнему обычаю, пастухи и отвечают перед хозяевами лишь за овец, пропавших в тихую погоду.

Сторож "лянгара" рассказывал, что особенно сильными буранами переносит ворон и других птиц из Каргалыка до Гумы или наоборот, причем птицы часто убиваются насмерть о попадающиеся на пути предметы.

Насчет упорного ветра сложилась такая легенда. Около Чулак-лянгара один святой человек несколько сот лет тому назад вырыл колодец, теперь давным-давно занесенный песком. Когда святой вырыл яму в 80 сажен глубины, земля под ним вдруг разверзлась, оттуда поднялся страшный вихрь и унес его на небо. Из колодца же с тех пор и выходят все ветры, дующие в этой местности. Другая легенда, основывающаяся на наблюдении, правдоподобнее.

Она гласит, что, если последний буран проносится из Каргалыка, следующий пронесется из Гумы и что это или тот же самый буран, возвращающийся обратно, или другой, отправляющийся к первому в гости.

Весь путь от Кашгара до Хотана, как и путь от Кашгара до Ак-су, китайцы разметили "потаями", или путевыми знаками. Поэтому и магометане обыкновенно измеряют здесь расстояния "потаями", а не так, как в других местностях, где "потаев" не существует, "ташами" (камень), "джолы" (дорога), или "чакырымами" (окрик). "Потаи" - усеченные глиняные пирамиды, высотой в 6 - 7 метр. Средним числом между двумя станциями приходится по 10 "потаев".

Я несколько раз измерял расстояние между двумя "потаями", и всякий раз получались разные цифры: то 3720, то 3687, то 3502 метра. Я, таким образом, и не знаю, чем руководствуются китайцы, воздвигая свои пирамиды именно на таких-то и таких-то пунктах; видно, однако, что особенной точности при измерении они не придерживаются. Мы с нашей обычной караванной скоростью проезжали расстояние между двумя "потаями" в три четверти часа.

Проехав пустынную степную местность, мы достигли небольших глинистых террас с разбросанными по ним могилами. Мы раскопали некоторые. Внутри они были обшиты досками и прутьями, и в глубине ям, наполненных песком и пылью, мы нашли побелевшие кости и черепа. Как форма могил, так и положение их относительно киблы указывали, что они хранили прах джагатай-тюрков. Некоторые скелеты были завернуты в лохмотья, распадавшиеся в прах при одном прикосновении.

Судя по всему, кладбище это не особенно древнего происхождения; вероятно, ему не более двух-трех веков. Расположение кладбища, а также развалин домов и стен указывает на то, что обитавшие здесь некогда люди принуждены были отступить перед надвигавшимся песком дальше к югу. Такое отступление перед песком пустыни происходило, вероятно, в течение тысячелетий, и барханы пустыни Такла-макан скрывают под собой, без сомнения, много достопримечательностей.

О гораздо древнейшей культуре говорят миллионы мелких черепков, остатков глиняных сосудов и обожженного кирпича, разбросанные по всей местности, по обеим сторонам большой дороги. По рассказам туземцев, это следы древнего города Назара. Время от времени находят и древние монеты, кольца, бронзовые украшения и осколки стекла. Я тоже нашел здесь несколько стеклянных осколков светло-голубого и зеленого цвета.

Достойно внимания, что нынешние обитатели местности не умеют выделывать стекла. Черепки и осколки, попадающиеся не только около Муджи, но и в других местах в Восточном Туркестане, свидетельствуют об упадке местной промышленности. До некоторой степени упадок этот объясняется изменением климатических условий.

Всюду, где климат ухудшается, недостаток воды и количество бесплодного песку увеличивается, там и культура идет назад, и население теряет жизненную энергию и убывает. Вид разбросанных по песку бесчисленных черепков сначала приводит даже в недоумение: начинаешь копать - ничего, кроме песку и пыли, никаких признаков кипевшей здесь жизни, кроме этих черепков! Причиной - ветер. Он сметает песок и пыль, но оставляет на месте черепки в силу их веса и формы.

Можно предполагать, что ветер в течение тысячелетий сдул массу слоев песку и пыли, содержавших черепки, благодаря чему последние и оказались на теперешней поверхности. Красные глиняные кувшины, черепки которых попадаются тут, представляли, как видно, следующие различные формы: совершенно шарообразные с двумя ушками, иногда поставленными горизонтально, иногда вертикально, круглые с расширенным горлышком и яйцевидные с высоким узким горлышком.

Попадаются здесь и черепки толстых мисок из твердой, словно камень, голубой обожженной глины. Некоторые черепки были покрыты зеленой эмалью. Стеклянные осколки были, как видно, остатками небольших бутылок и блюдечек, а также цветков лотоса.

На следующий день пустынная дорога привела нас к Ак-лянгару (Белый постоялый двор), расположенному в двух с половиной "потаях" от края пустыни. Изредка встречались нам другие путники, по большей части небольшие партии купцов, ехавших из Хотана верхом, с небольшим багажом на седле; попадались и земледельцы, направлявшиеся из одного оазиса в другой; иногда они гнали ослов, нагруженных зерном или зеленью.

Ак-лянгар, как и все оазисы, расположен на берегу ручейка, направляющегося с юга на север; русло его, однако, содержит воду не всегда, а только после продолжительных дождей в горах. В остальное время здесь пользуются водой из колодца глубиной 38,47 метра. Два или три раза в год колодец чистят, так как глинистые стенки его осыпаются. Один человек обвязывает себе вокруг пояса веревку, его спускают в колодец, и он вычерпывает деревянным ведром глину и ил.

Когда ведро наполняется, его вытаскивают посредством ворота. Вычерпанная глина кучами лежит вокруг колодца, который закрывается деревянной крышкой с подъемной дверцей; крышка защищает колодец от заноса песком.

Кстати, упомяну здесь, что колодец около Кызыла (между Янги-гиссаром и Яркендом) имеет 36,3 метра глубины и что вода в нем совершенно пресная и постоянно сохраняет температуру 16,6°. Туземцев же сбивает с толку изменение температуры воздуха, и они уверяют, что вода в колодце летом холодная, а зимой теплая.

4 января. Проехав два "потая", мы попали в полосу песка, нагроможденного довольно высокими непрерывными барханами. Посреди этой полосы возвышался глинистый холм, на котором росло несколько тополей и торчали "туги", обозначавшие, что тут находится мазар.

Около восточной подошвы холма мы нашли несколько деревянных лачуг; самая большая из них пряталась под нависшей деревянной крышей, подпертой четырьмя столбами. Мазар этот, один из наиболее интересных изо всех виденных мной, носит название, по имени погребенного здесь святого, Имам Хакир, но более известен под именем Кум-рабат-пашахым (Постоялый двор моего короля в песке) или попросту Кептер-мазар (Голубиный мазар).

Особенность этого мазара в том, что он дает кров и пропитание тысячам чудесных голубей всевозможных оттенков оперения: тут и желтые, и сизые, и белые, и бурые, и зеленоватые, и мраморные, и пр. Путников голуби ничуть не боятся.

Здесь исстари и установился обычай, что каждый путник, заезжающий в "лянгар", жертвует голубям хоть небольшое количество маисовых зерен, что считается вместе с тем жертвоприношением самому погребенному здесь святому.

Запасы зерна все растут, и голубям голодать не приходится, но не будь этого обычая, им пришлось бы плохо, так как в этой местности ничего не родится, а голуби далеко от гнезд не улетают.

V. Несколько дней в Хотане.

6 января мы проехали последний конец пути, отделявший нас от Хотана. Дорога шла по прелестной тополевой аллее, 15 метров в ширину; по обеим сторонам тянулись арыки, селения и пахотные поля. Мы проехали целый ряд крупных селений: Кум-арык, Шейдан, Гульбаг, Ак-сарай, Чинаклас мазаром в тени 280-летних тополей, Сура, Шума, Буразан, Безин и Тозанла, пока не достигли ворот Янги-гиссара (т.е. "Нового", китайского города), а вскоре за тем и главной базарной улицы Хотана.

Хотанский амбань еще утром отправил мне навстречу своего толмача вместе с аксакалом западнотуркестанских купцов. Они проводили нас в большое, красивое, расположенное в тихой части города и самое опрятное из виденных мной в стране жилище с деревянными перегородками и живописной крышей.

Древнейшая история Хотана исчезает во мгле преданий, восходя к тому времени, когда бассейн Тарима еще не превращался в песчаную пустыню. Европе город стал известен благодаря Марко Поло, венецианскому купцу, который во время своего знаменитого путешествия по Азии 625 лет тому назад совершил путь из Самарканда в Хотан через Яркенд по той же дороге, по которой мы только что проехали.

В новейшее время Хотан был взят Якуб-беком у прежнего его властителя Ходжи Падишаха. В 1878 и 1879 гг. китайцы вновь отвоевали Хотан вместе со всем Восточным Туркестаном и мирно владеют им и до сих пор.

В Китайской империи Хотан с древних времен играл значительную роль, находясь в тесных торговых, хотя и прерывавшихся время от времени, сношениях со столицей "Срединного царства". Главное значение города связано с нахождением коренных нефритовых месторождений в его окрестностях, в горах по берегам рек Кара-каша и Юрун-каша; в размытом виде нефрит находят в русле Юрун-каша.

Нефрит (по-китайски "юй-тянь", по джагатай-тюркски "каш-таш") чрезвычайно ценится в Китае; из него делают ларцы, кувшины, чашки, мундштуки для трубок, браслеты и проч. Одни из пекинских ворот так и называются "нефритовыми", так как через них драгоценный камень ввозится в город.

В настоящее время Хотан незначительный город, вмещающий в своих стенах не больше 5000 жителей-магометан и 500 китайцев. Хотаном называется, собственно, весь оазис с тремястами селений. Самый же город зовется обыкновенно Ильчи; кроме того, в оазисе еще два города, Кара-каш и Юрун-каш.

Торговое сообщение с Китаем поддерживается отчасти по пути вдоль Хотан-дарьи через города Ак-су и Тур-фан; частью через Яркенд и Марал-баши и весьма редко через Лобнор. Торговля с Россией ведется через Кашгар, с Индией через Ле в Ладаке. На базарах в Хотане встретишь купцов со всех концов Азии: китайцев, афганцев, индусов, западных туркестанцев и даже татар из Оренбурга.

Девять дней пробыли мы в Хотане. Местный амбань Лю-дарин принял меня с истинным радушием и всякий раз, как я посещал его ямен, приветствовал меня троекратным пушечным выстрелом. Мы в первый же день обменялись церемониальными визитами и дарами.

После первого знакомства я часто и охотно посещал Лю-дарина, который оказался, даже по европейским понятиям, человеком честным, здравомыслящим и справедливым, и между нами возникла настоящая дружба.

Это был высокий 70-летний старик с решительным выражением лица, маленькими умными глазами, жидкими белыми усами и маленькой косичкой. Изо всех азиатов, с которыми мне приходилось сталкиваться во время моей экспедиции, я охотнее всего вспоминаю Лю-дарина и с большим удовольствием встретился бы с ним опять.

Лю-дарин часто приглашал меня к себе и в это, и в следующее мое пребывание в Хотане; не раз приходилось мне и обедать у него в обществе главных чиновников города, причем нас всякий раз угощали такими деликатесами, которые одобрил бы любой европейский гастроном. На больших обедах, между прочим, постоянно подавался суп из ласточкиных гнезд, отличающийся необыкновенно ароматным запахом.

Обеды у Лю-дарина вносили желанное и приятное разнообразие в мое однообразное будничное меню, состоявшее из риса, баранины и хлеба. Вообще, кушанья, которыми угощал амбань хотанский, были не то что протухлые утки и засахаренная ветчина друга нашего дао-тая кашгарского. У Лю-дарина я ел, как настоящий китаец, и чувствовал себя потом отлично, не так, как после обедов у дао-тая.

О современном Ильчи остается сказать не много. Место крайне не интересное. Тот же хаос жалких ничтожных домишек, узких улиц и переулков, как и в Яркенде. Семь медресе, двадцать мечетей и множество мазаров, усердно посещаемых правоверными. Базар здесь, как и во всех магометанских городах, средоточие городской жизни. В улицы упирается множество невероятно узких, извилистых и грязных переулков.

Там и сям виднеются и открытые площади с прудами, обсаженными деревьями. Старый татарин Магомет Рафиков из Оренбурга устроил здесь настоящий кожевенный завод. Рафиков живет в Хотане уже десять лет и выстроил себе хорошенький дом около базара, завод же расположен около реки Юрун-каш и состоит из огромного навеса-амбара и небольшого домика русского типа. Старик рассказывал, что он каждый год в феврале месяце приказывает сносить все эти постройки, как будто желая прекратить дело и вернуться на родину.

Тогда хотанцы начинают торопиться сбыть ему побольше кож и отдают товар за самую сходную цену. Но в мае он вновь возводит свой завод, и так в течение десяти лет. Я выразил удивление, как это хотанцы до сих пор не раскусили такой хитрости, но старик возразил, что они для этого слишком глупы и ленивы.

11 января я предпринял экскурсию. За Таш-агылом (Каменное селение) начинается пустыня с редко разбросанными барханами и балками, промытыми горными потоками. Затем почва становится каменистой, и мы скоро заметили, что попали в старое русло реки, по всей вероятности, Юрун-каш, которая некогда протекала здесь; река эта, следовательно, в противоположность общему закону, уклонилась отсюда к западу.

Это старое русло и является одним из главнейших местонахождений нефрита. Повсюду виднеются вырытые ямы, глубиной метра в два, шириной в несколько метров и длиной самое большее в 10 метров. Материал, извлекаемый из этих ям, состоит из валунов, гальки, песку и глины.

Между этими валунами и попадается нефрит. Мне рассказывали, что нередко искатели нефрита роются по нескольку месяцев, не находя ничего, а то вдруг в течение нескольких дней добывают столько нефрита, что сразу богатеют или, во всяком случае, делают блестящую аферу.

Цены на нефрит различны в зависимости от цвета, чистоты и цельности камня. Желтый или белый нефрит с темно-красными жилками считается редким и дорогим; шероховатость камня, называемая "гуш" (мясо), еще увеличивает его ценность. Одноцветный нефрит, напротив, совсем не в цене. Мне предлагали пару прекрасных камней за 100 -140 сэр (80 - 112 рублей), но кошелек мой был слишком тощ.

Из Кашгара я взял с собой в качестве секретаря "мирзу" по имени Искандер. С его помощью я во время путешествия узнавал, записывал и переводил названия разных местечек, рек, гор и проч., не только находившихся непосредственно на нашем пути, но и далеко за пределами его.

На пути между Кашгаром и Хотаном я нанес на мою карту свыше пятисот названий, из которых другими путешественниками упомянуты лишь главнейшие. Большинство путешественников, совершающих свои экспедиции на курьерских, упускают из вида это дело, между тем оно представляет большой интерес и значение. Прежде всего, собирание и записывание названий дает отличную практику языка.

Восемьсот названий, состоящих почти сплошь из существительных с прилагательными, например Кара-каш (Черный нефрит), могут доставить порядочный запас слов. Кроме того, местные географические названия всегда характерны и дают известное понятие о продуктах или природе данной местности.

Наконец, между 800 таких названий найдется всегда несколько, которые своим звуком невольно наводят мысль на давно прошедшие времена и могут натолкнуть на важные исторические открытия или вопросы.

В связи с этим я придаю также большое значение самим расспросам. Личные наблюдения должны, разумеется, всегда быть на первом плане. Я всегда предлагал одни и те же вопросы в одном и том же порядке: о числе жителей, о местных продуктах, мазарах, мечетях, легендах, сеют ли здесь яровые хлеба, или озимые, или и то и другое, засеивают ли одно и то же поле два раза в год, или только раз, или даже через год, о торговле, о торговых сношениях, дорогах, расстоянии от пустыни и гор, о количестве воды в реках, о времени их замерзания и вскрытия, о том, куда они впадают, о системе орошения и местных запасах воды, колодцах, о преобладающих ветрах, буранах, дождях, снеге и пр. и пр.

Один вопрос ведет за собой другой. Обыкновенно на расспросы уходило часа два-три, затем я все записывал. Поэтому в обитаемых местностях я редко ложился спать раньше полуночи, когда люди мои давным-давно храпели. Часто ответ на какой-нибудь из моих вопросов являлся причиной, что ранее составленный мной план путешествия совершенно изменялся. Я никогда бы и не отважился на новый переход по пустыне, если бы из расспросов не убедился, что могу сделать это в полном расчете на успех.

VI. Находки около Буразана.

9 января я предпринял из Хотана экскурсию за несколько верст к западу, в селение Буразан, которое, благодаря находимым около него остаткам древней культуры, является для археологов одним из интереснейших пунктов Центральной Азии. Верхний почвенный слой здесь лёссовый, мощностью до 8 метров.

Ручеек, питаемый отчасти ключами, размыл мягкий лёсс, и русло ручья глубоко врезывается в твердые конгломераты. Весной и летом, когда тает снег на северных склонах Куньлуня, ручей раздувается в значительную горную реку, водная масса которой смывает и сравнивает лёссовые террасы.

Осенью, когда вода спадает, на месте смытых террас находят разные образчики древнего искусства: изделия из терракоты, изображения Будды из бронзы, драгоценные камни с резьбой, монеты и пр. Для жителей Хотана подобные вещицы, раз они не из благородного металла, не имеют никакой цены, и они отдают их детям, в игрушки.

Но для археолога эти предметы представляют большую цуенность, так как доказывают, что облагороженное влиянием греков древнеиндийское искусство проникало в самое сердце Азии. Посетил я Буразан, как сказано, в начале января. Ручей в это время сузился в ничтожную канавку, так как ключи, питающие его, замерзли. Последняя жатва находок была уже собрана хотанцами, которых привлекает сюда, собственно, надежда найти золото или другие сокровища.

Я нашел поэтому лишь весьма незначительное число древних вещиц. Коллекция, привезенная мной домой и заключающая 523 предмета, не считая монет и рукописей, составлена главным образом путем покупок в Хотане и у местных жителей, которым я поручил искать для меня древности, пока я путешествовал на Лобнор.

Поводом к тому, что я вообще заинтересовался этой отраслью науки, послужило то обстоятельство, что я еще в Кашгаре у консула Петровского видел подобную коллекцию. Он составил ее из вещей, привезенных ему из Буразана западнотуркестанскими купцами.

Коллекция эта описана вкратце Кизерицким в "Записках Императорского Русского археологического общества". Я позволю себе дать здесь лишь некоторые общие сведения о своей коллекции, детальная же разработка передана компетентному исследователю. Труд Кизерицкого служит мне в данном случае исходной точкой, так как предметы описания однородны и найдены на одном и том же месте. Кроме того, я пользуюсь превосходным трудом Грюнведеля "Буддийское искусство в Индии".

Терракотовые изделия, о которых идет речь, исполнены с большим искусством из тонкой пластичной глины и, видимо, подвергнуты затем действию сильного огня, судя по их ярко-красному кирпичному цвету и необычайной твердости.

В общем, вещицы эти можно разделить на две группы: памятники искусства натуралистического и памятники искусства стилистического. Первая группа вообще говорит не очень-то много, а о времени происхождения самих памятников и вовсе ничего.

Она свидетельствует только, что прежние обитатели Буразана, как и нынешние обитатели оазиса Хотана, пользовались для верховой и вьючной езды лошадьми и двугорбыми, или бактрийскими, верблюдами.

Дромадеры же, или одногорбые верблюды, были, как и теперь, неизвестны в этих местах. Мы находим их только в Персии, где географическая область их распространения соприкасается с областью распространения бактрийского верблюда. Изображения верблюдов без вьюка и без всадников или седел, конечно, не обозначают, как то полагали, диких верблюдов. Напротив, есть все основания полагать, что дикие верблюды, водящиеся ныне в пустыне Гоби, к северу от Хотана, одичали в период, сменивший период процветания области Буразан.

Одна китайская летопись сообщает, что в 746 г. по Р. X., т.е. в правление династии Тан, посланцы из Хотана явились к императору китайскому и привели "дикого верблюда, быстроногого, как ветер".

Но в одном отношении и эта группа имеет значение, так как говорит нам о происхождении людей, выделывавших такие вещицы. Особенное значение в этом смысле имеют изображения людей и обезьян. Индусский тип бросается в глаза с первого взгляда: миндалевидные глаза, благородный изгиб бровей, полные щеки, орлиный нос, малоразвитой подбородок и часто та же самая прическа, что у женских изображений на рельефах Барахаты и Сангин и на мавзолее-ступе Амаравати.

Последние относятся к эпохе царя Ашоки, или эпохе персидского влияния, расцвет которой начался приблизительно около 300 г. до Р. X. Характерная мужская голова, 12 сантиметров в длину с длинной, клинообразной, тщательно расчесанной бородой, горизонтально поставленными глазами и большим орлиным носом, представляет совсем иной тип и поражает сходством с изображениями Ахеменидов в развалинах Персеполя.

Резкую дисгармонию с этими отличительными чертами персидского типа составляют присущие индийскому искусству длинные уши и знак на лбу. Знак этот, или "урна", на изображениях Будды часто заменяющийся вставленным в углубление драгоценным камнем, служил, согласно свидетельству Грюнведеля, для соединения бровей, так как люди со сросшимися бровями считались избранными натурами, богато одаренными духовно.

Можно предполагать, что голова эта изображает какого-нибудь персидского царя или героя, но является произведением индийского мастера или же изображает какого-нибудь буразанского вельможу и является произведением мастера, находившегося под влиянием персидского искусства.

Достоверно мы не знаем, когда именно началась и кончилась политическая связь Персии с Индией, но из персидских мидо-скифских и вавилонских клинообразных надписей, найденных в Западной Персии, мы знаем вполне достоверно, что в состав 23 сатрапий Дария, царствовавшего с 521 по 485 г. до Р. X., входили и два племени: гинду, жившее около Инда, и гандхара, арийское племя, жившее к югу от реки Кабула.

В начале своего царствования царю Дарию пришлось бороться с возмутившимися вассалами, но затем, согласно Геродоту, он начал исследование больших пространств Азии. Одна из посланных им экспедиций, под начальством Скилака, отплыв из Карианды по Инду, обогнула вокруг Аравийского полуострова по Аравийскому морю до Суэцкого залива.

Геродот сообщает еще, что сакии, или скифы, и каспии платили царю ежегодную дань в 250 серебряных талантов. Эти сакии проживали в нынешней Кашгарии, где и поныне многие географические названия -- Секи, Соку-таш и др. несколько напоминают о прежних обитателях страны.

Изображения львиных голов, так же как и изображения обезьян в моей коллекции, носят ясные следы антропоморфизма. Кизерицкий признает в подобных изображениях мифического народного вавилонского героя Издубара; но нельзя и отрицать в них известного сходства с древнегреческими сатирами.

Во второй группе особенный интерес представляют изображения грифов (грифонов). В них мы находим формы, развившиеся из туземных древнеиндийских изображений Гаруды, фантастической птицы, считавшейся конем богов. Вместе с тем они обнаруживают сходство с типом греческих грифов, бывшим в употреблении около III в. до Р. X.

Двадцать два года тому назад Куртиус, опираясь на имевшиеся у него в руках материалы, пришел к заключению, что влияние греческого искусства проникло в Индию вместе с победоносным шествием Александра Великого и основанием греческих царству границ Индии, когда по смерти Александра могущественное царство великого македонца распалось (IV и III в.).

Вероятно, изделия из терракоты, находимые около Буразана, принадлежат тому времени, когда преемники Александра основали царства около северных границ Индии. От Пешавера греческие идеи, видимо, распространились далеко вокруг и, как мы видели, достигли Хотана.

В Хотане мне посчастливилось приобрести также несколько литых бронзовых и медных изображений Будды, найденных в Буразане и относящихся, без сомнения, к позднейшему периоду, когда туземное искусство окончательно освободилось от греческого влияния. Древность этих бронзовых изделий, вероятно, надо определить IV или V в. по Р. X.