Вы здесь

Замечания на третью часть описания киргиз-казачьих орд (А.И. Левшина).

«Возможно, это одна из первых рецензий Ш. Уалиханова, написанная в 1853 году во время учебы в Омском кадетском корпусе, когда Шокан и его однокурсник Григорий Потанин зачитывались Палласом и Левшиным и другими известными путешественниками и учеными. В рецензии отмечены лишь некоторые ошибочные взгляды и суждения историка. Рукописная копия хранится в архиве профессора В. В. Григорьева в Центральном государственном архиве литературы и искусства г. Санкт-Петербурга.»

На странице 9, внизу, в выноске, слово акбура переведено неверно: акбура значит нелегченный (т. е. некастрированный) белый верблюд, а не белый волк, что по-кайсакски будет акборе, или каскыр.

Стр. 11. Кайсаки ходжей не относят к белой кости, а уважают их наравне с султанами, как лиц духовных, строгих исполнителей предписаний шариата, и как потомков пророка. Вообще кайсаки очень уважают людей грамотных.

Стр. 31. Кроме сластолюбия, заставляет киргиз предпочитать калмычек своим женщинам еще то, что будто бы через сие смешение родятся хорошие дети.

Стр. 42. Кайсаки зимою для питья употребляют напиток, приготовленный из муки, разведенной горячею водою, сквашенной в кадушках, и именуемый коджою; для улучшения вкуса еще прибавляют молоко. Саумал есть не вполне скисшее кобылье молоко.

Стр. 47. Девушки прежних конусообразных шапок не носят теперь, а обвертывают голову разноцветными платками, опуская один конец на спину. Замужние женщины плетут волосы только в две косы, которые в концах соединяются и опускаются по спине.

Стр. 46. Этот головной убор, называемый саукелою, женщины носят только в первое время после замужества, около года, а потом снимают и надевают только на больших праздниках и то в продолжение четырех или пяти лет.

Стр. 52. Два киргиз-кайсака, которых А. И. Левшин спрашивал: «Какой они веры?» - вероятно, (те) не вникли как-нибудь в смысл вопроса и озадаченные новизною его не нашлись что отвечать, кроме легчайшего в подобных случаях: «Не знаю».

Всякий кайсак знает, что он последователь Магомета и что он мусульманин; быть может, он не понимает смысла этого слова, но все-таки оно составляет его гордость перед иноверцами. С самого детства он то и дело слышит, что он мусульманин, а «все прочие, кроме мусульман, кафиры, осужденные богом на вечное наказание на том свете». После этого можно ли допустить, что кайсак не знает своей веры?

Стр. 52 и 57. Шайтан есть олицетворение всех более или менее пагубных страстей в нас, управляющих почти всеми нашими поступками и до того сильных и властных под нами, что помраченный ими ум и волнуемый ими человек нередко впадает в самые ужасные грехи.

Хотя преобладание сих страстей над вами признает каждый из вас, во мы не даем ни какого олицетворения, а кайсаки говорят, что это - шайтан - ослушник божьей воли и вечный враг мусульманства, который всякое мгновение старается совратить правоверного с пути истины.

Следовательно, они, кайсаки, никак не признают шайтана за божество, никогда ему не поклоняются и против нечистого его замысла всегда вооружаются различными молитвами. Для умилостивления его никакой жертвы ему не приносит и до того строги кайсаки в отношении к шайтану, что, даже бросая объедки и кости, они произносят «бисмилла», т. е. во имя бога, в той уверенности, что «бисмиллованные» кости не доступны злому и нечистому духу.

Стр. 65. А. Левшин слишком увлекся невежеством описываемого им народа, говоря, что колдовство, обман и ворожба составляют часть религии киргиз-кайсаков; они не суть часта религия, а только суеверие, которое есть у народов всех вероисповеданий.

Кайсак верит колдовству, гаданию и прочим в одном случае: именно, когда предсказывают ему что-нибудь доброе или хорошее; поэтому он всегда предсказывает доброе, а как из тысячи предсказаний хоть одно да сбывается, то этим только и поддерживается значение колдунов, ворожеев и т. д.

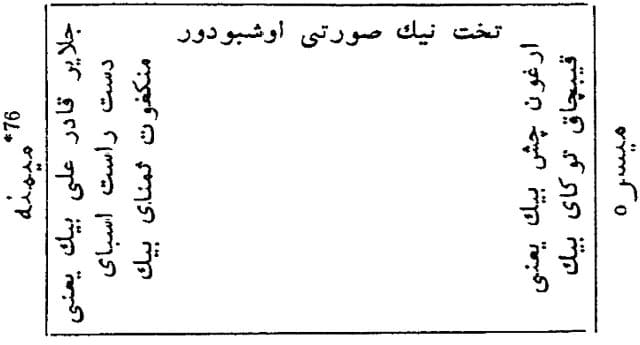

Стр. 76. Чувствительность в кайсаках и участие, принимаемое ими в несчастии ближнего, стоят внимания и похвалы. Можно сказать, что это единственная добродетель, которую нужно искать в кайсаках.

Участие сие видно из следующего: нищий, куда бы он ни пришел, в кибитку ли богача или в хижину бедняка - везде ему приют, везде выражают ему сострадательность и не только словом, но всегда чем-нибудь более пли менее существенным; из кибитки первого выходит он с какою-нибудь да тряпицей, а у последнего напьется по крайней мере или наестся тем, чем тот богат.

Словом, нигде и никогда но говорят ему и не отделываются от него голым пожеланием: «бог подаст!». Кроме врожденной чувствительности, кайсака заставляет быть сострадательным еще то понятное всякому опасение сегодня или завтра обнищать самому через баранту или падеж, столь частые в степи.

Взаимная друг другу помощь, оказываемая кайсаками в последнем случае, достойна подражания и просвещенному европейцу. Потерпевшие от баранты или падежа пользуются неотъемлемым правом идти к другим своим родовичам со смелым требованием, так называемого жлу, т. е. вспомоществования, следующего со всего благополучно пребывающего общества, которое или из сострадания или побуждаемое каким-либо иным чувством действительно делает складчину в пользу первых.

Короче сказать, право на требование жлу для кайсака столь же священно, сколь священно для него право на кунакасы, т. е. бесплатный обед или ужин, следующий всякому страннику.

Стр. 94. При обрезании родители назначают мальчику в его собственность некоторое количество скота, которое составляет его инчу; впрочем он при разделении наследства отца имеет право требовать себе часть наравне с прочими наследниками.

Стр. 98. Не совсем верны справки А. Левшина о ценности кайсакских жен, (которые) вызывают сказать ему в возражение, что величина калыма зависит и определяется богатством невесты или вообще большим или меньшим ее значением в свете, а не от того: первую или вторую жену берет кайсак.

Источник:

Валиханов Ч. Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Том 1 – Алма-Ата, Главная редакция Казахской советской энциклопедии, 1984, 2-е издание дополненное и переработанное, стр. 198 - 200.

Комментарии к "Замечания на третью часть описания киргиз-казачьих орд (А.И. Левшина)."

Печатается по тексту ССВ, т. 3, с. 39 - 41. Рукописная копия хранится и ЦГАЛИ (ф. 159, оп. 1, д. 179, лл. 229 - 232) и находится в группе материалов, принадлежащих Ч. Ч. Валиханову. Она хранится в архиве проф. В. В. Григорьева (ф. 159) (см. легенду к заметке «Зимние кочевки волостей Каркаралинского внешнего округа»).

По-видимому, это одна не первых рецензий Ч. Валиханова, написанная еще на последнем курсе кадетского корпуса (1853 г.), когда Ч. Валиханов и Г. Потанин зачитывались Палласом, Левшиным и другими известными авторами.

рецензии отмечены лишь фактические промахи А. И. Левшина. Малоопытный юноша только вскользь говорил об ошибочности некоторых взглядов и суждений почтенного историка, труды которого уже в ХIX веке стали библиографической редкостью.

Песни Урака.

«Казахский текст арабским шрифтом представляет собой автограф Уалиханова с его же поправками и дополнениями. Русский перевод песен Урака сохранился в двух списках - черновой автограф и авторизованная копия. Точная дата работы неизвестна, приблизительно она относится к 1854 - 1855 г.г.»

Через высокие, высокие горы верблюд пройдет, принатужась. До дальней точки добежит быстро Каракула мой, подобно тощему оленю, расстилаясь и изгибаясь; На этом-то Каракуле понесется богатырь, подобный грозному Ураку.

Когда придет Азраил, когда настанет час смерти, о молодцы! оставит тогда Вас единая пылинка - душа. Птица божья - голубь, по высоте небесной парит для пищи; Полосатую цветную камку накинув, рыщут храбрые за добычей;

Вот почему, почему م تم زوجون تم زوجون через моря бродил По морям бродил, я, ища добычи. Был равен я с низшими себе, не равен с равными себе. Смотрел ли я в свою юрту, нет у меня ее украшения, полной черной сабы с кумысом.

Посмотрел ли на длинные ряды в кочевке: не видел я своих рядов. Сидел я дома не печален, выходил на свет я угрюм. Тогда-то снял я меч обоюдоострый, висевший в юрте, встряхнулся и опоясался;

Серкесана взял в повод и Тельсары тоже. Серкесан мой не в теле, Тельсары мой без икр. Нарезав (кубарчина), на песке растущего, я сделал себе плот и перешел большую реку. И дальнего врага против ветра обходил, и у дальнего врага, угнав огромные многопегие стада, сделал свое богатство.

Владельцам стада нет прихода, если бы и пришли, без драки нет отдачи (скота). О! Молодцы, молодцы! нагие отправляйтесь в наезды; В этом обманчивом мире до предопределения нет смерти.

* * *

(Не пугайте), что вас из канклинцев шесть,

Не делайте насилие Ураку:

Если он раз войдет в гнев - он бешен,

Вынет он саблю - смерть повсюду.

* * *

Чтобы, длинно извиваясь, кочевать, хорошо, если есть высокие хребты гор. Если есть высокие горы, хорошо, чтобы по ним тянулась волнующаяся цепь верблюдов; чтобы вести волнующуюся цепь, хорошо, если есть старушка-мать; если она есть, хорошо, если есть дети копьеносцы; если есть дети копьеносцы, хорошо, если их пять пли шесть, если нет того, то лучше, когда нет плода, нежели зелень. О! Лучше было единородная моя, злосчастная голова не была бы вовсе на свете.

* * *

Карабатыр говорит:

Если хочешь, то буду говорить я и скажу тебе, Урак:

1. О далеких маджид и торкоманах и грузинах;

2. Глубоко лежащих башкирцах;

3. Высокобашенной Москве;

4. Мохнаторотых русских;

5. Хохлатоголовых калмыках;

6. Дикоговорящпх чурчутах - я одному себе обратил.

Если ты неверный, - стрелы обращаю, м-лим, - душу мою к тебе располагаю. Когда мне было 12 лет, стрел-бегунцами владел, десять тысяч рати я был голова. 18 лет когда мне было (подобно Булаю, сыну Есена, подобно Джолаю, сыну Эсеке), имя Карабатыра повсюду пустил и славил; подобно баранам после доения, заставил блеять (и тогда) беспечно лежащего Урака, под пояс пнувши, разбудил; Сын Алия Урак! Когда и где будучи со мной был равен?

Ответ Урака:

Я, если хочешь, скажу, Карабатыр, тебе, скажу я твой корень и происхождение скажу. Ты был из города Машакр, выбежавший единодомный выходец (сарт). Отец твой был простой человек, хоть давшего был слуга, мать твоя была простая бедная женщина и рабыня всякого, давшего деньги.

Каракуля мой без холки, не в теле и молодец без скота - богатства. Но божия милость велика, день, когда дает мне богатство, -неизвестно. Но дни божия (может) Каракула (мой) будет в теле. Если (захочет) поищет, мирзе, подобному Ураку, вражие табуны найдутся.

(У моего) Каракула холка с горсть, грознородившемуся Ураку. Раба Матрушки сын через скот свои сравнялся. Сын богача на богача похож, на невязанного жеребенка похож, раба сын на раба схож, на собаку с отрезанными ушами схож.

После этого дня этот праздник твой на драку собак будет схож. Хвалебные песни своей сабле. При зажигании угля 80 учеников устали. Для раздувания (меха) богатыри собирались. Ковку не выдержав, 90 учеников измучились.

При погружении (закалке) и огромные озера иссушились. От блеска его луна за тучи укрылась и глаза под веки бежали. В ножны - гром, вынул - молния. Золото -эфесный сверкающий булат. О! Молодцы, молодцы, в эти слова вникните и единорожденного Урака в товарищи примите.

Источник:

Валиханов Ч. Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Том 1 – Алма-Ата, Главная редакция Казахской советской энциклопедии, 1984, 2-е издание дополненное и переработанное, стр. 205 - 207.

Тенкри (бог).

Огонь почитается за аулие (святой)... Проклятие... (в рукописи оставлено место, очевидно, для казахского слова каргыс – проклятие). В огонь нельзя плевать, нельзя наступать на очаг. Невеста, поступая в новое семейство, должна войти в юрту отца (мужа), принести в жертву огня ложку масла (по-казахски: Отка, май кую), делает салем (преклонение колена) и бьет головой (падает навзничь), приговаривая: «аруах разы бол сын» - аруах (дух предков), будь доволен!

Во время горения жертвы мать или кто-нибудь из женщин, нагревая ладонь на огне, водит по лицу новобрачной, и новобрачная отдает в честь огня халат, который берет хозяин (отец мужа) юрты, как владелец очага, и заставляет ее сесть на баранью шкуру, говоря при этом: будь мягка, как кожа.

Для того, чтобы дать джан (присягу) (то есть жан беру - принять присягу, клясться душой), разводят в двух местах огонь, проводят между этих двух огней и заставляют целовать дуло ружья, из которого убит человек.

Лечат огнем так: из семи частей тела скота вырезывают куски, бросают в огонь и греют больное место (преимущественно в ревматизмах). Очищают от болезни в этом жертвенном огне, бросают в огонь жестяной ковш, раскаляют его до красна, потом кладут в него масло и синюю тряпку; когда это загорит, то подносят его под самый нос больного и наливают холодную воду - выходит ужасный пар.

Способ лечения называется джелаушук (искажение переписчика, точнее: джелушик - заклинание ветром). Когда увидят новую луну, то три раза прискакивают и три раза делают поклон, потом срывают траву и, принеся домой, бросают в огонь.

Арвах - дух предков, во всех трудных житейских случаях обращаются к ним, говоря: «аруахи, держите меня за руку и поддерживайте под мышки» (по-казахски: Аруак, колдай кор, колтыгымнан жебей кор) и приносят жертву; из коров, такую корову: с рогами наподобие луны и копытами наподобие аша (Ай муйизди, аша туякты) (юрту поддерживает); из баранов - белого с полоской на лбу (бозкаска) в белого с желтой головой, синего барана с ушами наподобие баурсаков - с раздвоенными ушами и двумя зубами, и совершенно белого, как снег, с полоской на лбу - и также первенца в стаде.

Если пожалеют первенца, то вымазывают слюной обещанного животного голову другого барана и приносят в жертву. Когда умирает человек, то его аруаху - духу - зажигают по одной свечке каждый день до сорокового дня, или только четыре дня.

Свечи ставят у правой стороны порога. Потому, (что) полагают, что до сорока дней дух умершего посещает свою юрту и узнает о расположении детей; для того каждый день до зажжения свечи в сумерки отворяют дверь, наполняют одну чашку кумысом и в дверях постилают белую кошму, готовят прием для покойника.

Все присутствующие в юрте, прочитав коран, выставляют чашку аруаху и зажигают свечку. При выносе покойника говорят: «от бога целым телом далек» и обводят около него домашнюю утварь, съестное.

Земля не имеет почтения, не ходят по месту, где была стоянка аула, почитая его местом сбирания духов, боясь аруахов, и вообще болезни ревматизма, которые приписывают неосторожному похождению. Только рвут первую траву.

Звезды почитают душами людей, если видят падение звезд, то говорят: «моя звездочка стоит еще!» и делают два раза воздушное (движение), думая, что одна душа, следовательно, индивидуум должен умереть.

Часто приходится слышать (от) отца при входе его вечером в юрту:

- «Сегодня двое должны умереть».

- «Как?

- Две звезды пали».

Все необыкновенные явления природы считают за места священные, освященные пребыванием аулии (Мухаммеданского (святого); все курганы называются оба, что значит куча. Дерево, одиноко растущее в степи, или уродливое растение с необыкновенно кривыми ветвями служат предметом поклонения и ночевок.

Каждый, проезжая, навязывает на это дерево куски от платья, тряпки, бросает чашки, проносит (в) жертву животных или же навязывает гриву лошадей. Соленое озеро тоже называется кен, место, куда брошен взгляд аруахов или аулие.

Вообще скот, как единственное средство народа, ведет к разным поклонениям к нему: не наступают на кости животных; если прольется молоко, киргиз все (очищает), чтобы не оставить их (в осквернении) и чтобы умилостивить..., делая крест и поклон..., (поднося) правую руку к лбу, подбородку, правому плечу, потом левому.

То же делают, когда переходят через конские джели, говоря, что джели имеют кие и делают таут (от казахского: тау ету - народный обряд посвящения кян предназначении (жеребенка, коня и т. п.). Если увидят кузнечную наковальню, то тотчас подходят и делают крест.

Не переходят через укрюк, топор и бакан (бахав подпирает чавгарах - круглый свод (юрты). (Примечание Валиханова), говоря: переступивший через бакан не разбогатеет (по-казахски: Бакан аттаган байымайды), переступивший через топор никогда не будет довольствоваться (балта баскан жарымайды), лошади (на полях карандашная пометка: джилки аулие (лошади святые), верблюды, бараны, коровы.

Последнее животное, если попадается ночью, то киргиз должен ударить плетью, ибо это есть седалище злых духов. Козы также не уважаются. Если животное имеет какую-нибудь особенность, то его называют аулне (кут – счастье) и почитают выражениями счастья; лошади с гнездами на гривах и хвостах, которые делают, по понятиям киргиз, злые духи-шайтаны, почитаются также за предмет счастья, таких животных никому не отдают: «счастье уйдет» (кут кетеди), если отдают - только берут так называемый слекей - слюну.

Например, у лошадей вырывают клочок гривы, ослюнивают в слюне животного и кладут в калту (то есть в карман). Не стреляют лебедей, боясь кие, и называют его (то есть лебедя) царем птиц. Не бьют сову, филина, дятла, коккарга (синяя ворона) и кукушку.

Последнее был человек. Приехал жених, у него потерялась лошадь, сестра невесты отправилась в поиски и второпях надела один сапог жениха, другой свой; это было весной, вот отчего у кукушки одна нога красная, другая синяя и вот почему кричат аты жок кокек (удод, буквально: безымянная кукушка) (нет лошади, ку-ку).

Кукушка имеет хасиет (священное). Берут ветку, на которой сидела кукушка,и бросают в сабу с молоком (предназначенное для масла в сырников. Это молоко называется эркыт (иркит). (примечание Валиханова), говорят, что даст обильное масло.

Мухаммеданская вера..., (соединяя с) единобожием веру в танкриев и допуская существования бесплотных душ, джин, периев и шайтанов, не могла уничтожить злых духов шаманских. Пери бывают мусульмане и кафиры; неверные пери всегда делают зло и бывают в образе коршунов, орлов; вторые делают зло тогда, когда человек сам (провинится), они кочуют, как киргизы, делают так и... бывших в их аулах.

Джин - это дух, к которому обращаются баксы, это бес, который имеет свои имена; они бывают мужчины и женщины, молодые и старые, и, по уверению баксов и народа, они имеют образ человеческий, об них скажем в статье о баксах.

Албасты - дух, вредящий при родах. Их называют также джезтырпак - с медными когтями. Их глава – сорель (мифическое существо, обитающее на высоких деревьях) вышины 3 сажени, небольшая грудь, а остальное все ноги, копыта очень тонкие.

Болезни у мусульман называются джин. Он имеет вид рослой девки, с распущенными волосами, с грудями такой величины, что всегда бросает на плечи. Сорель - это леший, по некоторым сказкам муж албасты; по некоторым сказкам он принимает всевозможные формы; говорят, что он живет в дремучих лесах, имеет вид человека; обыкновенное человеческое туловище его так длинно, что он бывает равен с лесом. Убивает человека, измучив еще щекотанием, это - русский леший.

Кон-аяк - это человек, вместо ног имеет ремни, живет в лесах и (на) островах. Призвав неосторожного путешественника, садится на него, обвязывает его ремнями и ездит на нем до тех пор, пока (тот), выбившись из сил, не падет.

Джезтырнак - модные когти. Это дух в образе женщины, живет также в лесах. Предание о джезтырнаках. В сказках существуют людоеды: предание о Батыр-хане. При рождении дитяти бросают жертву в огонь, бросают сало, говоря: «у белого верблюда брюхо распоролось» (по-казахски: «ад туйенин карны жарылды).

Если человек умрет в походе, то весь отряд, подъезжая к аулу с криком ой баурум (о, мой родственник, баурум (моя) печень), устремляется на юрту и начинает стрелять, колоть копьями и рубить дерево юрты (босаги-косяки).

Есть жертва круговая - айналмак, жертва три раза обходит существо (в частности тяжелобольного), для которого люди (это) делают. Так, схватывают птицу, окружают три раза вокруг головы и отпускают.

Она берет все мое несчастье и болезни на себя. Человек, делая то же, принимает и предлагает себя духам. Для выражения любви они говорят айналаин - обойду вокруг. Нежная мать говорит любимому сыну: айпалаин карагым (зрачок), шырагым (светильник), т. е. обойду вокруг зрачок, светильник (мой).

Все предсказатели у киргиз называются баксы, и все предсказания свои они говорят от лица своих духов, которых они применяясь к настоящему мусульманству, называют персте (перште) - ангелами, а народ, как правоверные, хотя и не верует в священность их... и хотя называет их джинами, но верует в их могущество, в могущество творить зло, - следовательно, все болезни и напасти суть влияние и порча духов; а баксы, их любимцы, могут упросить своих патронов оставить особу, которую он берет под свое покровительство.

Впрочем, много еще таких, которые безусловно верят в сверхъестественность и божественность баксыев. Духи эти бывают... великие, средние и мелкие, отчего баксы... и их силы бывают разные. Великие лечат всех больных..., режут животы, помогают при родах, заставляя своего духа угнать албасты, гадают, призывая духа своего игрою.

Признаки большого баксы суть следующие: во время игры кладет саблю в живот, впускает до эфеса в горло, лижет раскаленное железо, бьет из всей силы себя в грудь топором, и все это сопровождается игрою на кобызе, инструменте, принадлежавшем аулие Коркоту, и пением, которое называется сарн.

Игра - это призывание духов, кличка (то есть выкликание) их; во время игры (баксы) все более и более дуреет, делается неистовее и падает. Через несколько времени он встает и говорит то, что сказал ему во время этого обморока его дух...

Это - пророчество. У некоторых (баксы) еще во время игры появляются на лбу, на щеках железные иглы и на руках вместо ногтей - ножи. Духи эти имеют имена, как отдельные индивидуумы повсюду и представляются своим баксыям в виде бабы, стариков, ходжей и девок - сары кыз - желтая девка.

Гадатели. Все баксы суть гадатели на собственном их способе гадания - игрой с плетью, держа ее между двух пальцев... равновесия. Женщины, имеющие духов, называются ильты (Ильты - состояние полного опьянения или экстаза.

Происходит от казахского слова елту - опьянеть (от курения гашиша или опиума). Это тоже баксы. Гадатели: джаурунчи - по бараньей лопатке, кумалакчи - раскладывают известным образом круглые шарики.

Число шариков - сорок один. Эти два рода обще употребительные. Шарики, говорят, употреблял пророк Даниил (Даниер). Первое основывается на наблюдениях линий, которые образуются от линий при ее обжигании.

Баксы говорят, что лопатка всегда показывает полную судьбу семи народов: смерть царей этих народов, смерть людей... и судьбы путешественников. Сильные те, которые гадают по необожженном лопатке.

Для гадания употребляется лопатка; выварив, мясо съедают, но до кости недолжно касаться зубами; когда бросают о огонь, то около не должно быть железа. Анекдот о предсказании одного кумалакчи и об объяснении джаурунчи.

Ильты гадают обыкновенно по цвету пламени, бросая в огонь жир: если горит светло - значит предзнаменование хорошее. И темно и красно - нехорошо. При этом джин требует какой-нибудь эксцентричности от бакши. Она все время пьет воду ведро или (употребляет) целый рот табаку.

Предсказателя метеорологии называются исебчи - числитель. По их мнению, и погода имеет известный оборот, смотря по созвездию: так, берут всегда за альфу саратан, апрель, и созвездие джауза (рак), его первое число соответствует первому числу месяца карача (октябрь) и созвездию каус (август).

Из баксыев прославились баганалинец Койлубай, это патрон всех баксы. Еще Балакай, баганалинец, и в настоящее время в Кокчетавском округе баксы Чумен. Кокаман и Ир-Чойлан - это его духи. Ир-Чойлан, главный Надыр-Чулак.

Рассказывают, что он (Койлубай) на одну байгу поставил свой кобыз, предварительно с места приказал его привязать. Когда показалась далекая пыль байги, Койлубай с саблею в руках начал свою игру и пение сари, вдруг со стороны байги показался страшный ураган и подул порывистый красный ветер, наконец, в хаосе пыли и тьмы показались первые лошади и впереди саксауловое дерево с огромным корнем, задевая то одним концом, то другим землю и волоча за собой длинный аркан.

Это был кобыз Койлубая. Ветер и ураган это были силы его духа Кокамана. Приз был получен. Ни один дух баксы из албасты, давителя при родах, не имел власти (при присутствии) Койлубая: для албасты следовало Койлубаю послать только плеть или шапку, тотчас (албасты) оставлял.

В народе до сих пор есть сказание об одном случае, когда на лбу (Койлубая) появились морщины... (в рукописи оставлено место, очевидно, для казахских слов мандайды тыжырылып). Глава духов из его периев был Надыр-Чулак, из джинов - Кокамани из шайтанов - храбрый Чойлан.

Духов своих он держал в строгом порядке: они составляли три куряна (собственно, курен - войско, дружина) и по его требованию обязан были выставить хорошо вооруженный отряд.

Все это сказание из уст народа.

Однажды во сне по обыкновению с докладом будущего явился Надыр-Чулак, глава перлов, и объявил ему, что через несколько дней при родах одной женщины будет сам царь албастыев и советовал ему туда не ездить, говоря, что уже довольно мы восстановили на себя собрание духов ради прихотей человека.

Вставший наутро Койлубай, при разговоре сообщил поверхностное замечание, что на днях будут страшные роды. Действительно, через два дня явился гонец от такого-то бия, прося помощи Койлубая.

Все киргизы были уверены, что пока есть Койлубай они защищены от всех напастей, кроме смерти, тагдыра (судьбы) и гонец явился очень веселый, в полной надежде на могущество Койлубая. Не ехать - значит потерять авторитет и показать свое бессилие против таких ничтожных чертей, каковы албасты, ехать - значит не уважать просьбы и советов Надыра и рисковать собой. Но честолюбие, великий двигатель народа киргизского, взяло верх.

Койлубай отправился в путь, отпустил гонца вперед и приказал ему собрать двести человек около юрты больной, отворить в юрте двери и тюндук (верх юрты). Два вторых куряна в полном вооружении под начальством Кокамана и Чойлана, при нем Надыра не было: он был оскорблен и не поехал.

Подъезжая к юрте, поднял гвалт и, размахивая саблей, въехал в юрту, и устремил глаза, полные гнева и бесстрашия, на чанарак юрты, размахнул саблей, сабля ударилась обо что-то, звон был металлический...

Койлубай крикнул и упал бездыханный с лошади, терзаемый ужасными конвульсиями. Изо рта и ушей струилась черная запекшаяся кровь. Вольная, лежавшая прежде в самоунынии, упала в обморок.

Когда Койлубай увидел на чанараке царя албастыев, на черной, как черный бархат, закованного с головы до ног в синее железо, (с) одним глазом, огромным, как чашка для кумысу, торчавшим на средине широкого лба, - он злобно улыбался на Койлубая и говорит:

- «Тебя мы уважали и дали много, но дай же хоть раз нам» - и в руках держал огромное красное знамя - атрибут своей победы.

Металлический звон был звоном его панциря, он победил Койлубая. Народ был в ужасе: Койлубай лежал, как издохшая лошадь среди степи, в юрте; какой-то туман покрывал юрты, и страшный сверхъестественный шум и гул смущали души людей.

Это была ужасная битва между курянами духов койлубаевских и одноглазым царем албастыев. Черный скакун игриво вертелся под духом, и он твердо стоял на своем месте. Вдруг вдали подул страшный ветер, огромная черная туча с страшным громом, с ужасной быстротой неслась по воздуху и над юртой вдруг спустилась: мрак покрыл воздух, шум усилился, раздался треск, туча быстро направилась на запад.

Это был Надыр-Чулак, он не мог перенести беду своего любимца, с отборной дружиной, с коротким сосновым копьем, грудоломом явился и вонзил копье в самую грудь одноглазого шайтана. Албасты бежали. Лишь только прояснилась туча, Койлубай вскочил с места, крича:

- «Айналаин (буду кружиться) Надыр-Чулак, я твоя жертва!» - Схватил кобыз, начал играть, крича во все горло:

- «Схвати его живого и приведи его ко мне». Больная тоже вошла в себя: «Иншаллах, тауба» (слава богу, прости, боже!).

Албасты были разбиты наголову, царь их полонен и связанный представлен к Койлубаю: его приняли в службу, назначив начальником албасты.

Источник:

Валиханов Ч. Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Том 1 – Алма-Ата, Главная редакция Казахской советской энциклопедии, 1984, 2-е издание дополненное и переработанное, стр. 208 - 215.

Комментарии к "Тенкри (бог)".

Черновые наброски, написанные Валихановым в начальный период его деятельности, вероятно, в 1854 - 1855 г.г. после путешествия по Центральному Казахстану, Семиречью и Тарбагатаю. В связи с проектом Гасфорта «О введении переходной религии» для казахов в 1854 - 1855 г.г. Валиханов усиленно изучил древние верования казахов и записывал все обряды и легенды, связанные с ними. Печатается по тексту ССВ, т. I, с. 188 - 195, основанием для которого был черновой автограф - ЦГАЛИ, ф. 159, оп, 1, Л 179, лл. 199 - 204, имеется позднейшая копия, отредактированная проф. Н. И. Веселовским (ЦГАЛИ, ф. 118, оп. 1, М 491, лл. 1 - 7). Теест чернового автографа сложный, испещрен многочисленными пометками автора. Впервые наброски опубликованы в Сочинениях Ч. Ч. Валиханов (ЗРГО, ОЭ, т. XXIX, СПб., 1904 г., с. 274 - 282).

1 Для того, чтобы дать джан (присягу), разводят в двух местам огонь, проводят между этих двух огней и заставляют целовать дуло ружья, из которого убит человек. - Форма клятвы, сохранившаяся с доисламских времен. Освящение огнем описывается у Менандра при посещении византийским послом Земархом ставки тюркского кагана Дизабула (VI в.). В древности, разумеется, клятва произносилась не на ружье, а на сабле, мече - обычай, сохранившийся до наших дней у многих народов. Особое значение, которое придавалось предметам, связанным с убийством врага, засвидетельствовано также с глубокой древности в сакской кочевой среде. Данью исламу, который существовал у казахов только в компромиссе с языческими верованиями, была клятва на Коране, который в этом случае воспринимался как «священный предмет» наряду с предметами доисламского культа.

2 При «выносе покойника... обводят около него домашнюю утварь... - До принятия ислама казахи погребали вместе с покойником некоторые предметы домашней утвари и пищу. Обычай сохранился с доисламского времени до конца XIX века

3...колоть копьями и рубить дерево юрты... - Юрта без хозяина считалось символом несчастья. В древнее время ее предавали огню.

4 Джаурунчи - гадатели на овечьей лопатке, прокаленной на огне. Гадатель предсказывает будущее по форме трещин, которые образуются на лопатке в процессе ее сожжения. Гаданье по бараньим лопаткам широко распространено среди монгольских и тюркских народностей Центральной Азии и Сибири.

5 Кумалакчи - гадатели на кумалаках (шариках). Это был наиболее распространенный способ гадания у казахов. Он заключался в следующем: кумалаки, или круглые камешки, последовательно раскладывались определенным образом в три параллельные линии. Кумалакчи говорит о результатах гадания, основываясь на сочетании шариков в этих трех линиях. Общее количество шариков - обычно 41 (число, ставшее традиционным).

6 Даниил - один на четырех библейских пророков. Согласно библейской легенде, был уведен вавилонянами в плен, где прославился верностью своему народу и приобрел репутацию прорицателя.

7 ...или (употребляет) целый рот табаку. - Имеется в виду распространенный у казахов и других тюркских народов способ употребления особо изготовляемого табака (насыбай), который закладывается за губу или под язык.

8...одноглазым царем албастыев. - Казахские легенды об одноглазом великане (циклопе) представляют собой особый вариант мирового сюжета о Полифеме, происхождение которого относится к глубокой древности. Н. Остроумов приводит о циклопах два рассказа, которые будучи оригинальными произведениями устного творчества казахов, вместе с тем своими подробностями напоминают повествование Гомера о встрече Одиссея с циклопом Полифемом. (См.: П. Остроумов. Новые варианты сюжета о Полифеме (Одноглазо). Киргизское рассказы. ЭО, 1891 г., № 9, с. 202 - 207; его же: Одиссеев Полифем в киргизских сказках. СА. 1910 г., III, с. 61 - 64; Л. С. Вере. Киргизское сказание о циклопе. ЭО, 1915 г., № 3 - 4, с. 02 - 67).

Исторические предания о батырах XVIII век.

«Мысль о собирании казахских исторических преданий зародилась у Уалиханова еще в 1852 г. во время учебы в Сибирском кадетском корпусе. По словам Г. Н. Потанина, над этим вопросом Уалиханов не раз размышлял. «Он мечтал сделать открытия в древней истории Востока посредством данных, которые представляют народные предания и остатки киргизской старины». Вероятно, работа написана в 1855-1856 гг. С некоторыми искажениями она впервые была опубликована в «Сочинениях Ч. Ч. Валиханова» (ЗРГО ОЭ, т. XXIX, СПб., 1904 г., изд. под ред. Н. И. Веселовского).

Сама рукопись Уалиханова до наших дней не сохранилась.»

1. Аблай-хан (в смысле старейшего в народе) в одном набеге на джунгаров (задевать небо - «тубеси-кокке жетер» - выражение, означающее верх радости, чести и славы. Примечание Валиханова) отправил вперед для разведывания 1000 человек, разделив на два отряда под начальством двух храбрых батыров: карабужур канджигалинца Джапатая (ободрения) и из того же рода Богенбая – старшего (это любимец Аблая и первый храбрец того времени.

Родом был из рода уак-кирей и был убит в одном из набегов на калмыков с братом своим батыром Сары: отчего часто называют их вместе Сары-Баян. Примечание Валиханова). Батыры долго не возвращались; Аблай начал беспокоиться не на шутку; о судьбе этих батыров спросил у барда (певца) своего Бухар- джирау:

- «Что сделалось с моими молодцами и отчего они так долго не возвращаются?».

Бухар отвечал:

- «Джанатай пройдет через Талкын, Богенбай пройдет Кульджаном. А Хан-Баба назад прибежит. У Джанатаева Талкына проходы тесны и опасны».

Джанатай мой в беду попался, думает Аблай. «Джанатай пойдет, пройдет в улусы и возьмет, от края оторвет. Джанатаем взятую белолицую девицу хан Аблай-султан да возьмет». Сам Аблай говорит, что только однажды, именно тогда, когда сбылось это предсказание, ему казалось, что от радости макушка его задевает небо.

2. Однажды Аблай должен был ретироваться от отряда китайцев и был ужасно печален и сердит, зная, какое может иметь влияние на легкомысленных киргиз эта маленькая неудача. Тогда один из бардов его Татикара-джирау, для одобрения бегущих кайсаков и для самого Аблая пел так:

- «Бежавшие китайцы снова начали движение, натянулась тетива из куланьева хребта. Крепкореберный и широко-желудочный Аблай, перенеси это одно дельце. У врага-китайца клячи как копчик изловчились, нет - хан Аблай не бежал, нехорошее слово «бежал», - он двигался только косо.

Басентипец Серымбет, стрелы бросая, бился. Не ищи ума при бегстве! Нет хладнокровия при торопливости! Баян уаковцев, да мы и это видели! Когда он, поворачиваясь назад, копьем работал».

3. Аблай собирал парод, чтобы предать на разграбление (чапу) (собственно: шабу - нападение, атака) аул одного уйсунского бия Эрденэ-батырз за какой-то относительно его проступок. Хан был на этот раз (так) недоступен, что никто не решался вымолвить словечко в пользу виновного, тогда по просьбе народа Бухар-певец решился и затрубил так:

- «О Аблай! Аблай! Подобно ари и гури (ари и гури - сфера абсолютного пространства, что за 7-м небом, примечание Валиханова) возносится и соперничает с горами твоя слава; не помещаются в пяти воротах отпущенники-рабы твои (отпущение рабов есть на востоке одна на первых добродетелен и есть первый признак великодушия, примечание Валиханова).

Перейдите за Алатау, потушите гнев, если потушите, то не придет ли с 80 вьюками вещей (штрафу (аиб), примечание Валиханова) Эрденэ называемый, твой пестрохалаточный раб.

4. По преданию, Аблай, выехавший из Туркестана в степь к Абулмамет-хану, как к самому близкому родственнику, приехал с дядькой своим Уразом на одной лошади и обстоятельства заставили его жить несколько времени инкогнито у одного богатого киргиза караульского рода, отделения якшилык Даулетбая, где он, как говорят некоторые, был при табуне лошадей.

Жена Даулетбая не без удивления заметила, что молодой иностранец никогда не просит пищи, пока не дадут, и что тогда берет очень неохотно; а из нечистых чашек совершенно не пьет. Это совершенно не киргизское поведение: эксцентричность обратила внимание хозяина, который тогда через расспросы у Ураза узнал о его происхождении, тотчас увез его к хану Абулмаммету, одарив его лучшею лошадью из табуна.

Этот-то выбранный конь был тот знаменитый Чалкуйрук (пламя-хвост), первый сподвижник похода молодого султана, Чалкуйрук, на котором Аблай составил себе имя батыра и уважение киргиз.

5. Плен Аблая у Галдан-Черена. В одном из нашествий джунгаров на киргиз Аблай убил па единоборстве сына Галданова Чарча. Галдан, узнав о смерти любимого сына своего, приказал виновника его, кто бы он ни был, где бы он ни находился схватить.

Калмыки, посланные для сего, настигли его врасплох на охоте, схватили с несколькими биями, с знаменитым батыром Худайберды атыгаевского рода Джапеком (Джапык) и привели к Галдану. На вопрос, где ты убил моего сына, Аблай отвечал: обвинение пало на меня, а был убит народом, через меня исполнилась воля народа над сыном твоим Чарчем.

Галдан был так доволен этим ответом, что несколько раз повторил: мон, мон остановил палачей и велел запереть в юрту и иметь строгий надзор. Тогда-то начались мучения Аблая: мать Чарча каждый день ходила смотреть на убийцу сына казаков (киргизов), каждый день исправно мучила их угрозами и проклятиями, отпускала изрядную порцию энергического проклятия, сопровождала их не менее энергическими жестами и приговаривала:

- «Как ты мог убить его? Разве можно было убить его?»

Аблай не вытерпел и однажды, когда по обыкновению после предварительных сентенций, (она), скрежеща зубами, поднесла кулак свой к его лицу, сделала обычный свой вопрос, он отвечал:

- «Где не умирал такой блудный раб, как твой сын, старая калмычка!».

Она бросилась к мужу, требуя смерти дерзкого казака, и Галдан, боясь чтобы она в самом деле не убила бы Аблая, отпустил его и Джапака-батыра, взяв в аманаты (заложник) сына последнего, который по ловкости своей на охоте и храбрости прослыл под именем Рыжего киргиза (Сары-казака).

6. Когда спросили у Аблая, кого он из батыров более уважает из всех 3 орд, он отвечал:

- «Из предшествовавших мне мужей двое заслуживают удивления: Казыбек каракесековец, который возвратил от Галдана 90 своих пленных, и Дерпсалы уаковец, также возвративший своих пленных.

Первый взял просьбой и был сам у Галдана, а последний устрашил врага, сидя в своем ауле. Из моих батыров басентинец Малайсары по богатству, храбрости и по характеру уаковец Баян по уму и храбрости стоят выше всех».

7. Байгозы батыр тарактинец. Во время преследования торгоутов, бежавших из России, киргизы расположились на бивак, варили в своих походных котлах сушеное конское мясо, разводили в турсуках курт с водой; словом завтракали и подкреплялись на целый день.

В палатке сидел Аблай и в другой Джаныбек батыр чакчаковец - аргын, известный по своей чрезвычайной гордости. Батыр сидел молча и курил табак, тогда молодой киргиз дерзко подъехал к его палатке и, с лошади протягивая руку, сказал:

- «Джаныбек-батыр, дай-ка трубку!» Джаныбек не обратил на него внимания и, чтобы показать совершенное презрение, с достоинством выколотил трубку о каблуки своих красных сапогов, бережно и медленно положил в свою калту (карман).

Скоро хан снялся с поля, и каждый род сгруппировался под своим значком, выехали вперед батыры в кольчугах, в шлемах с перьями, с луками и стрелами, подошли к хану и образовали тоже кружок.

Так вели совет: решено сделать нападение на неприятеля, хотя и в превосходном числе. Для расследования решено было послать караул, вызывали охотников, первый вышел тот молодой человек, который просил трубку у Джаныбека.

На вопрос Джаныбека-батыра у посланных после возвращения их с разъезда, тот же молодой киргиз отвечал:

- «Не много н не мало».

Бой начался, калмыков было 10 тысяч; киргизы потерпело ужасный урон, наконец не выдержали и бросились бежать. Впереди всех один высокий калмык на черной, как ночь, лошади с знаменем в руке вбивался в ряды киргиз, сбросил многих с седла.

Джаныбек находился при этой ретираде, кажется, в доброй среде бежавших, но говорил громко:

- «Жаль, что но родилось ни одного киргиза, который мог бы убить этого болвана (правильно: балуан – силач).

Тогда наш знакомец, тот молодой человек, о котором мы уже говорили, выехал вперед, обернулся, натянул стрелу; тетива взвизгнула, калмык закачался на лошади и упал, стрела завязла в щелку (?) и пошла зигзагами.

Молодой батыр был так недоволен, что стрела его пошла не прямо, проговорил:

- «Этот, кажется, был в шкуре самого аллаха».

Смерть знаменосца произвела смятение в рядах неприятеля. Киргизы воспользовались, ударили назад и обратили калмыков в бегство и таким образом вырвали победу из рук неприятеля. Тогда Байгозы (это было имя молодого человека), закурив трубку и подходя к Джаныбаю (то есть к Джаныбеку), сказал:

- «Батыр, вот время, когда можно курить».

Так начал свое батырство Байгозы тарактинец, и с этого времени все узнали его имя.

8. Балталинец Уразумбет-батыр славился удивительно» ловкостью и быстротою действия. Баенбал-батыр (Баянбай) (бага) налинец рассказывал, что ему однажды случилось быть вместе с Уразумбетом: ночью поехали они на аул калмыков из 8 юрт; они решились напасть - сказано и сделано; пока он, Баянбай, успел перебить калмыков в двух юртах, как явился Уразумбет- батыр, объявил, что он доканал всех. Он получил двойную добычу.

9. В одной из пещер в степи засели калмыки. У входа сидел один стрелок с знаменитым тогда корама (Корун (Корум) - имя меткого стрелка и легендарного изобретателя дальнобойного фитильного ружья) черным ружьем (калмык из него стрелял сайг через Иртыш); после смерти нескольких смельчаков, никто из батыров не смел идти.

Вдруг выезжает на буланой лошадке сыргелинец Ильчибек-батыр и отправляется на калмыка мелкой рысцой. Все ожидают с трепетом, что он сейчас падет. Ильчибек, доехав таким образом до вольно близко, вдруг устремился, калмык приложил фитиль - осечка и не успел приложить еще раз, как был изрублен батыром.

Когда его спрашивали о причине того, что он ехал все рысью, он отвечал: «Калмык хотел моей лошади и дожидался, чтобы я подъехал ближе, я же рассчитывал, что пока я буду ехать, на фитиле образуется большой нагар и после даст осечку». У киргиз вошло в пословицу - фитиль с нагаром курунова черного ружья.

10. Валихан в молодости был известен за большого чудака и «тентека» (озорник). Он был причиной одной войны с калмыками, которые покорились Аблаю и прошли в степь, чтобы остаться при нем.

Поспорив с молодым нойоном за девушку, Вали пнул его и изломал тяжелыми каблуками тогдашних античных сапогов ребра бедного калмыка.

11. Между башкирцами известен во время Аблая Исет- батыр; рассказывают, будто он имел однажды встречу с Аблаем, схватил его под мышку и понес с такою же легкостью, как бы свою шапку.

12. Киргизы Средней орды сделали набег на дикокаменных киргиз, «киргизы» были предуведомлены и были готовы для встречи известных гостей. Кайсаки бежали. Неприятель преследовал их до реки Или.

Казаки переправились вброд. Киргиз Темирджан-батыр, увлекшись, зашел с малым числом удальцов, преследовал их на киргизский берег за Или. Тогда канджигалинец Томача-батыр, видя, что манап увлекся слишком далеко и не имел товарищей, повернул назад и воткнул копье под самую грудинку лошади с такой силой, что благородное животное разом село на задние ноги.

Манап быстро соскочил с лошади и бросился на сергелинца Джаулубай-батыра; канджигалинец Исет-батыр, увидев опасность товарища, дал удар копьём - манап повалился на землю. Томача-батыр, оп был низкого росту, но с великой душой, он сел на него и распорол живот - это был сокол, затравивший лебедя. Белое обнаженное тело батыра осталось в поле, белея подобно белому сазану (белый жир).

(Манапами называются родоначальники дикокаменных киргиз). Темирджан был красив в полном смысле: бел и дороден. Киргизы увидели смерть любимого манапа, начали преследовать с ожесточением.

Сергелинц Джаулубай был взят в плен, сошел с лошади, чтобы стрелять, затем (были) взяты киргизы Усен-батыр и Алтай, Байгозы-батыр. Байгозы-батыр был выбран по жребию, как жертва за смерть манапа.

Его спросили, кто убил батыра? Он отвечал твердо: я не хочу быть доказчиком ни на кого. Его посадили, обратив лицом к востоку, отмерили 40 шагов, и бурут с длинным ружьем сел напротив и начал медленно наводить оружие.

Сам Байгузы рассказывал после, что решительно ничего не думал н не боялся:

- «Завязав крепко на голове (то есть обвязав крепко голову), я сидел, ожидая выстрела, но не замечая того, когда брат покойника пришел ко мне н сказал: «Брат мой был шаит, я не хочу крови, ты, казак, свободен».

- «Я не мог подняться, кровь в жилах совершенно остановилась, и пот градом лил с лица». Он был выменен на одного из братьев Темирджана, бывшего в плену у Аблая, и Джаулубай вышел с обещанием доставить выкуп.

За него жизнью поручился товарищ по плену киргиз Усен. Он пас баранов и через несколько месяцев при благоприятном случае бежал.

Вот плач сестры по Темирджану.

«В табуне сивая лошадь, у которой, если поворочу, будет болеть шея. Подобный ханскому сыну братец, если не потяну, будет болеть у него сердце; братец - что же я сделаю? Боже, как бояк (краска) в бокше (сума), как саяк в табуне, как манат (китайская материя).

Подобного ханскому сыпу, брата не помяну - будет болеть сердце, ох, братец, что я сделаю, боже!»

13. Последнее преследование бежавших торгоутов в преданиях народа известно под именем «тыльного похода». В этом походе народу было более сан (без счета), хан стоял на сборном месте, не двигаясь; он дожидался храброго батыра Баяна, несмотря на ропот других батыров.

Наконец явился с 540 человеками и он предстал перед ханом: «Куда, что прикажешь, я исполню». Хан обратился к народу и сказал: «Вот зачем я так долго ждал Баяна». В это-то время кандагалинец Джаяатай-батыр, державший передовой караул с отрядом в 500 человек в расстоянии суточной езды, был убит калмыками.

Это случилось так: брат Джанатая Уйсунбай, делая разъезды, взял у калмыков 3 верблюдов; когда по возвращении у него брат же его Аркандар-батыр попросил должную саугу (добычу), Усунбай-батыр отвечал: «У калмыков верблюдов много, есть у тебя руки - можешь сам взять: болезни у тебя нет».

Аркандар, глубоко оскорбленный этими грубыми словами, чтобы в свою очередь доказать брату свое удальство, с 7 товарищами, с знаменитым Конайем, сыном Куян-Кузды (заячьи глаза), напали на стадо калмык, взяли 9 верблюдов.

Аркандар отправил добычу с 7 товарищами вперед, сам отстал, чтобы остановить или заманить в противную сторону направляющуюся погоню. Сначала товарищи видели как Аркандар искусно умел заманить их в противную сторону, потом видели, как будто батыр окружен.

Взошедши на гору, увидели, наконец. Показалось - со всех сторон идут. Туй! Аркандар убит. Когда узнал Джанатай о смерти любимого своего брата, сделал проклятие и поклялся против убийц:

- «Или умру, или напьюсь вашей кровью!»

Велел подать лошадей, с 500 человек отряда ворвался в ставку калмыков, их было 10 тысяч, и утонул в битве - битва была страшная, киргизы шли на смерть. Уйсунбай с распоротым животом, держа внутренности в полах своего халата, дрался и спрашивал:

- «А что, Джанатай-батыр, с распоротым животом можно ли жить?» Все пали, остался Джанатай и 8 человек и сын его Токыш. Джанатай слез с лошади, подал ее сыну, говоря:

- «Отправляйся домой, пробейся, ибо не будет человека, который при случае мог бы за меня отомстить», - и пал.

Когда Аблай узнал о смерти Джанатая, плакал неутешно, говоря:

- «Не дававший себя точить, черный булат мой!»

Все войско (ходом чабдул) (говорят также: шабуыл - атака, нападение, налет) быстро устремилось на Или и до прихода калмык окружили все броды. Калмыки остановились, послали семь человек послов, во главе которых высокий черный калмык в огромной, как котел, лисьей шапке, сошед с лошади за несколько сажен, подошел к хану и приветствовал:

- «Алла джар (Бог помощник)! Уса и Серен-хан послали меня: калмыки и казаки были братья, будем же и теперь ими, примите белые юрты - дань и будем мирны!»

- «Пошел!» - сказал хан, собрал батыров и начал совещание, выразив свое мнение:

- «Белые юрты надо взять, обнадежить и потом уже разграбить».

Баян отвечал:

- «Нет! Не берите белых юрт, не старайтесь обманывать: Уса и Серен обманули верхний и нижний Китай, обманут и тебя».

Хан два раза повторял свое, он два раза отвечал свое. Хан остался на своем. Калмыки стали в расстоянии коча (точнее: коша, от слова кеш - кочевка, кочевой караван; кош жер - расстояние в один привал) баранов (переход 8 и 9 верст).

Два дня ждали, нет калмыков, нет белых юрт, после (?) узнали, что прошло два дня, как они снялись и ушли. Баян взялся преследовать с 1000 человек, догнал в то время, когда они вошли в Китай, и не успел захватить только 40 саженями; на возвратном (пути) от воды, испорченной трупами калмыков, они заболели болезнью кара тышкак (черные испражнения) и погибли и погиб знаменитый Баян.

14. Галдан спрашивал у Аблая, когда тот был у него в плену:

- «Какие государи выше других?»

- «Кондакер (под этим названием раньше у казахов была известны сельджуки, а в более позднее время Крымское ханство), русский белый царь, Ижен-хан, Галдан, после я сам» (так называли казахи китайских императоров).

- «Мен, мен!» - говорил Галдан. «Управляешь малым пародом, но достоин большого народа», - сказал Аблай.

Источник:

Валиханов Ч. Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Том 1 – Алма-Ата, Главная редакция Казахской советской энциклопедии, 1984, 2-е издание дополненное и переработанное, стр. 216 - 222.

Комментарии.

Печатается по тексту ССВ, т. I, с. 220 - 227. Автограф не сохранялся. Текст был напечатав по отрывочной рукописной копии - ЦГАЛИ, ф. 118, оп. 1. д. 491, лл. 1 - 32, и опубликованному ранее тексту в ЗРГО (СПб., 1904, т. XXIX). Мысль о собирании казахских исторических преданий зародилась у Валиханова еще в 1852 году во время учебы в Сибирском кадетском корпусе. По словам Г. Н. Потанина, над этим вопросом Валиханов не раз размышлял. «Он мечтал сделать открытия в древней истории Востока посредством данных, которые представляют народные предания и остатки киргизской старины». Вероятно, работа написана в 1855 - 1856 г.г. С некоторыми искажениями она впервые опубликована в Сочинениях Ч. Валиханова (ЗРГО ОЭ, т. XXIX, СПб., 1904, над. под ред. Н. И. Веселовского).

1 Аслай-хан (1711 - 1781 г.г.) - казахский хан Среднего жуза, один из наиболее авторитетных государственных деятелей в Центральной Азии нового времени. В первой половине XVIII в. приобрел большое влияние среди казахов благодаря своим умственным и организаторским способностям, особо проявившимся в борьбе с джунгарами. В 1740 году принял российское подданство. Источники характеризуют Аблая как дальновидного политика, деятельность которого была объектно направлена на создание централизованного и самостоятельного казахского государства. В 1771 году он был избра ханом Среднего жуза и в 1778 году официально утвержден в этом звании Российским правительством (см.: Я. Г. Аполлон. Экономические и политические связи Казахстана с Россией в XVIII - начале XIX в.в., М., 1960 г.; В. Я. Васин. Россия и казахские ханства в XVI - XVIII в.в. Алма-Ата, 1971 г.; В. С. Кузнецов. Цинская империя на рубежах Центральной Азии, вторая половина XVIII - первая половина XIX веков. Новосибирск, 1983 г.).

2 Джунгары (ойраты) - под этим названием были известям западно-монгольские племена; соседние тюркоязычные народы называли их калмыками. В первой половине XVII в. эти племена составили сильный союз - Джунгарское пли Ойратское государство, оттеснившее на второй план восточных монголов. Ойратское государство достигло наивысшего могущества в конце XVII в. и в первой половине XVIII века период правления ханов Батура, Цеван-Рабтана и Галдан-Цэрэна.

3 Джанатай (точнее Жанай) - батыр Среднего жуза, рода канжигалы (XVIII в.). В ряде исторических и поэтических преданий и спевах устного народного творчества казахов фигурирует как герой борьбы с джунгарами. (См.: «Казах эдебиети тарихы», I т., Алматы, 1948 г., 307 - 308 б.).

4 Богенбай батыр Среднего жуза, рода канжигалы (его прозвище Канжигалы карт Богенбай). Один из организаторов и руководителей казахского народного ополчения в борьбе с джунгарами (20 - 30-е годы XVIII века). О нем сложено в устном народном поэтическом творчестве казахов много легенд и преданий. Широко известна историческая поэма «Богенбай», возникшая на основе преданий и исторических спевов о нем. Восхваление подвигов Богенбая, а также других известных героев борьбы с джунгарами - Кабанбая, Казбека, и др. - в исторических преданиях XVIII в. сопровождается большой идеализацией этих образов в соответствии с традициями героического эпоса. В этих идеализированных образах Богенбая, Кабанбая и других батыров, лишенных каких-либо отрицательных черт, которым в той или иной степени обладали их прототипы - реальные исторические личности, отразились чаяния народа, мечтавшего об идеальном герое, защитнике простых людей от чужеземных завоевателей. (См.: С. Аманжолов. Богенбай-батыр. Алматы, 1948 г.).

5 Бухар-джирау (правильнее, жырау) Калкаманов (1693 – 1787 г.г.) - известный казахский певец-импровизатор, автор многих песен дидактического характера, получивших большую известность. Несмотря на классовую ограниченность творчества Бухар-жырау, выражавшего интересы патриархально-феодальной верхушки казахского общества, в его произведениях нашли верное отражение отдельные исторические события того времени. Оп воспевал освободительную борьбу казахского народа против джунгар и народных героев этой борьбы -Богенбая, Кабанбая, Джаныбека и др. Будучи тесно связанным с ханом Аблаем. Бухар-жырау поддерживал и одобрял его политику лавирования между Россией и Китаем. Лишь в конце своей жизни он подошел к пониманию необходимости союза с Россией. В творчестве Бухар-жырау появляются элементы, ставшие потом свойственными казахской письменной литературе. (См.: «История казахской литературы», т. 2. Алма-Ата. 1979 г. с. 33 -51).

6 Талкын (Талкан, Талкы) - военная крепость около Хоргоса, недалеко от Кульджи.

7 Пройги Кульджаном - т. е. вырваться из рук врага, искусно ведя бой, проявляя ловкость и отвагу (от имени древнего богатыря Кульджана, бесстрашного воина и замечательного тактика).

8 Хан-Баба (XVIII в.) - сын знаменитого Барака, соперника хана Абулхаира. В исторических преданиях символизирует тип малодушного и бесславного воина. (См.: А. Я. Левшин. Описание киргиз-казачьих и киргиз-кайсацких орд и степей. т. II, СПб., 1832 г., с. 63)

9 Татикара-джирау (жырау) - крупнейший казахский певец-импровизатор и сказитель первой половины XVIII в. В его песнях и поэмах наряду о сохранении основных традиций устного народного творчества уже появляются моменты, ставшие позже характерными для письменной литературы.

10 Серымбет (Сырымбет) (XVIII в.) - один из знаменитых батыров рода басентиин. отличавшийся в борьбе с джунгарами.

11 Баян (первая половина XVIII в.) - батыр Среднего жуза, рода уак-кирей. герой освободительной борьбы казахов против джунгарских завоевателей. В исторических преданиях XVIII в. и в устном народном творчестве казахов широко известен исторический спев «Баян-Батыр», содержащий описание его героических подвигов и гибели в бою. (См.: «Казах адибиети тарихы», 1 т., 308 - 309 б.).

12 Абулмалет (правильно Абулмамбет) в литературе неточно: Абулмагамет. Абулмахамет и т. д., умер в 1771 г.) - хан Среднего жуза, был провозглашен ханом в 1739 году, после победы над джунгарами.

13 Галдан-Черен (Цэрэн) - джунгарский хунтайджи (1671 - 1745 г.г.). Вел войны с Китаем и казахами. В 1741 - 1742 г.г. явился организатором опустошительных набегов джунгаров на земли казахов Среднего жуза. В результате этих вторжений часть казахских кочевий в Семиречье была временно оккупирована джунгарскими войсками. После смерти Галдан-Цэрэна в Джунгарии усилились центробежные тенденции, начались феодальные междоусобицы. Это способствовало распаду феодального ханства и в 1758 году оно было разгромлено маньчжурскими войсками.

14 Галдан, боясь, чтобы она в самом деле не убила бы Аблая, отпустил его.., - Вопреки народным преданиям, источники убедительно показывают, что Аблай был освобожден из джунгарского плена благодаря настоятельным требованиям российской пограничной администрации, которые были предъявлены джунгарскому нойону Мандже в Семиречье российским послом К. Миллером. (См. ЦГАДА, ф. 248, кп. 28/149, д. 190. казахско-русские отношения в XVI - XVIII в.в. Алма-Ата. 1961 г., с. 258 - 262: II. Гуревич. Международные отношения в Центральной Азии в XVII - первой половине XIX в.в., М., 1979 г.,с. 77).

15 Сары-казак - двусоставной этноним; термин сары часто употребляется в составе этнонима сары-кышпак, сары-аргын, сары-уйгур и др. в географической номенклатуре, а в области космогонии имел значение «западный». (См.: А. И. Кононов. Семантика цветообозначений в тюркских языках. Тюркологический сборник 1975 г.. М. 1978 г.). Вместе с тем известно также употребление слова сары в значении «большой», «широкий», «сильный».

16 Казыбек - известный бий Среднего жуза, один из главных биев казахского ханство первой четверти XVIII в. По народным преданиям, Казыбек - один из авторов «Свода законов Тауке-хана», известного под названием «Жеты жарты» («Семь истин»), фрагменты которого дошли до нас в записях Я. П. Гавердовского, Г. И. Спасского и А. И. Левшина (см.: РОЛОНИ, коллекция 115 № 495; Г. И. Спасский. Киргиз-кайсаки Большой, Средней и Малой орды. - Сибирский Вестник. СПб., 1820 г., ч. IX - XI; А.И. Левшин. Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких, орд и степей, т. III, с. 169 - 177). Казыбек пользовался большим влиянием среди казахов Среднего жуза. По данным русских источников, Казыбек «почитался в орде за главного судью, с которым советовались даже Абулмамбет-хан и Аблай и без его согласия ничего знатного не предпринимали». В исторических преданиях и народной поэзии Казыбек изображается как организатор общей борьбы против завоевателей-джунгар. Сохранилось много изречений, афоризмов, образцов ораторского искусстаа, авторство которых приписывается Казыбеку. Значительная часть их опубликована в советское время. Краткую характеристику Казыбека, как правителя Среднего жуза при Тауке дает татарский ученый Марджани (у него Козыбек) в своем сочинении на татарском языке «Мустафад ул-ахбар фи ахвал Казан ва Булгар» (Казань, 1885 г., стр. 155). См. также: А. Я. Левшин. Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких, орд и степей, т. II, стр. 63; «Казах адбиети тарихыт», I т., б. 271 - 272, 275, 908; К. Байболов. Толибедин тарихы. РОБАН КазССР. № 763. жл. 22 - 26; его же: Есим ханным жыры. РОБАН. КазССР, М 513. л. 398).

17 Малайсары (Малай-Сары) - батыр Среднего жуза, рода басентийн, один из героев освободительной борьбы казахов против джунгарских завоевателей (XVIII в.). Его имя увековечено в географических названиях местностей, в частности, в долине реки Или, недалеко от Алтын-Эмельского хребта, т. е. там, где в XVIII веке происходила историческая битва казахских батыров во главе с Малай-Сары с джунгарами. (См.: «Казак одебиети тарихы», I т., 308 б.).

18 Байгозы (XVIII в.) - батыр Среднего жуза, рода таракты (Акмолинская степь), один из героев борьбы с джунгарами.

19... во время преследования торгоутов... - Имеется в виду переход калмыков из междуречья Яика и Волги в 1771 году через территорию Казахской степи на места их старых родовых кочевий - в район современного Синьцзяна (бывшей территории Джунгарского ханства).

20 Джаныбек - батыр Среднего жуза, рода сары-жетым шакшак сподвижник Аблай-хана; стоял во главе одного из ополченческих отрядов во время борьбы с джунгарами.

В устном народном творчестве казахов Джаныбек выступает также как один из популярных судебных ораторов, отличавшийся большим красноречием, в частности, своими речами на межродовых судебных разбирательствах. (См.: «Казак адебиети тарихы», I т стр. 308 - 309 б.; «Жанибек-батыр», РОБАН КазССР. № 955).

21 Уразумбет (XVIII в.) - известный батыр Среднего жуза, рода баганалы (из улутауских найманов), один на героев борьбы с джунгарами.

22 Корама - легендарное дальнобойное ружье казахского султана Ондана, погибшего во время войны с джунгарами (XV в.). В поэтических преданиях султан назывался «узын окты Ондан» - длиннострелый Опдан.

23 Ильчибек (XVIII в.) - батыр Старшего жуза, рода сыргелы, населявшего долину Чирчика и Келеса; одни из героев борьбы с джунгарскими завоевателями, вторгшимися и Южной Казахстан. (См.: «Казак одебиети тарихы», I т. 308 б.).

24 Нойон (нойон) - монгольский княжеский титул.

(Об управлении казахами Большого жуза).

«Работа в виде служебной записки была написана в 1856 г. от имени генерал-губернатора Западной Сибири Г. Х. Гасфорта, адъютантом у которого был Ш. Уалиханов, после посещения им Семиреченского края. В записке впервые ставится вопрос о необходимости и целесообразности присоединения Южного Казахстана и Кыргызстана к России. Содержание работы свидетельствует о достаточном знании Шоканом Уалихановым географии и истории Казахстана и Центральной Азии, а также территориального расселения казахских родов в середине XIX века. Проводится мысль о разумном управлении казахами Большого (Старшего) жуза, только что присоединенного к Российской империи, с учетом нужд и обычаев местного населения.»

Вокруг нас на окраине Империи народы пробуждаются от сна, и невежественный мрак, в котором они были погружены многие столетия, начинает исчезать (на нолях пометка: Об упрочении влияния в киргизской степи Сибирского ведомства, и в особенности в Семипалатинской, и усилении войск Отдельного сибирского корпуса.

С картой кир. степи Сиб. ведом. Собственно его величества рукою напитано карандашом: «По военной части представить соображения, а все касающееся гражданского управления сообщить на обсуждение Сибир. комитета» 23 окт. 1856 г. Генерал-адъютант Сухозанет).

Внутренние смуты в Китае, расшевелившие умы этого дремавшего доныне колосса, должны по естественному ходу дел разрешиться каким-либо переворотом. С другой же, стороны, в Бухаре в магометанских ханствах Средней Азии уже появились поджигательные фирманы турецкого султана, которые эмир бухарский старается распространять через своих эмиссаров между мусульманами, появилось, как слышно, и английское золото и люди из Стамбула; нет сомнения, что в скором времени на среднеазиатских базарах, на коих поныне еще первенствуют без соперничества русские изделия, появятся английские товары, а вместе с тем и европейское усовершенствованное огнестрельное оружие.

Всё это ведет к необходимости принятия деятельных мер предосторожности. Для лучшей видимости считаем неизлишним сделать краткий обзор положения нашей среднеазиатской границы. С занятием на Сыр-Дарье форта Перовский, а в Заилийском крае укрепления Верного, Россия стала у самых ворот Средней Азии и положила краеугольные камни, или межевые столбы, границы, долженствующей отделить владения империи от ханств, лежащих на юг этих двух пунктов.

Граница эта вообще еще мало известна и до сих пор не определена. Она считается условно по реке Чу, но и это обозначение существует по одним преданиям между русскими, кайсаками и кокандцами.

Сопредельные со среднеазиатскими владениями земли кайсаков Сибирского ведомства занимают ныне всю южную часть Западной Сибири, заключая обширное пространство более 1 000 000 квадратных верст.

Вся эта степь, не имеющая никакой определенной границы на юге, ограждается с сей стороны мало-проходимым, пустынным, бесплодным пространством, называемым Голодною степью, на протяжении от запада к востоку от границы оренбургских кайсаков до озера Балхаша на 700 верст и оттуда далее к востоку еще 600 верст - сим же озером, рекой Или и построенным в Заилийской долине укреплением Верным.

Впереди (южнее) степей Сибирского ведомства расположены Улутауская станица и Актауское укрепление. Одни только верблюжьи караваны в сих пустынных, песчаных и бесплодных местах находят скудный корм и воду в редких, необильных и отстоящих на дальнем друг от друга расстоянии колодцах.

Левый фланг степи, составляющий нынешнюю Семипалатинскую область и опоясанный с юга и востока высоким снеговым хребтом Алатауских гор, обращен фронтом против бывшей Джунгарии и Малой Бухары, завоеванных в прошедшем столетии китайцами в царствование императора Цянь-Луна.

Собственно же южная оконечность сего фланга хотя и обращена и сопредельна с Кокандскими владениями, однако по утверждении России в Илийской долине, на коей занят уже центральный пункт укреплением Верным, (расположенной) в узле главных путей, ведущих в Ташкент, Кульджу и Кашгарию, между судоходной рекой Или и хребтом дикокаменных гор, фланг этот будет иметь положительную опору, особенно если поступят в верноподданство России все племена дикокаменных киргизов, которые, быв поныне угнетаемы кокандцами, конечно, более для себя выгоды (будут иметь) в покровительстве России.

Оградить южную границу особою связною линиею, примкнув ее к Оренбургской Сыр-Дарье, не представляется возможности, ни вдоль по северной окраине Голодной степи, ни ниже по реке Чу, которая на всей нижней половине течения не представляет решительно ни одного пункта, пригодного для постоянного водворения, тем более что поддержание всякого на сей части реки Чу твердого пункта по малопроходимости Голодной Степи, лишенной кормов и топлива и самой воды (кроме по реке Сары-Су), было бы невозможно.

Одна только верхняя часть реки Чу, от самого выхода ее из дикокаменных гор до того места, где более приближается к озеру Балхашу, представляет все условия для оседлости, и (проживание здесь) может быть поддерживаемо подвозами не только с Заилийского укрепления Верного и Копала, но со временем и по озеру Балхашу, расположенному южной своей оконечностью от реки Чу не более (чем на) 100 верст.

От верховьев реки Чу самым лучшим естественным направлением будущей линии могли бы служить вершины гор Кунгей Алатау и северного их отрога, параллельного с рекой Чу до реки Сыр- Дарьи близ города Азрета, пли Туркестана.

Принимая в соображение, что половина дороги от верховья реки Чу к Ташкенту занята кочевьями кайсаков Большой орды родов джалаир и дулатовцев и что кокандцы этих кайсаков удерживают в повиновении только некоторым числом укрепленных пунктов, из коих высылают вооруженные команды для сбора анкета (подати), можно сказать с утвердительностью, что при удалении оттуда кокандцев мы более, чем они, можем надеяться на содействие тех кайсаков, не стесняй их в кочевьях и в образе жизни.

Учреждение в кайсацкой степи Сибирского ведомства правильного управления, которое бы соответствовало пользе, нуждам и кочевым обычаям народонаселения, этих пространных степей составляло всегда предмет особого внимания и заботы нашей верховной власти.

В 1854 году на основании высочайшего указа, данного правительствующему сенату 19 мая того года, кайсацкая степь разделена на две части - из коих в одной, составляющей правый фланг степи и состоящей из 5 внешних округов, оставлено прежнее управление с переименованием ее в Область сибирских киргизов, а из другой, находящейся на левом фланге и состоящей из Кокбектинского и Аягузского округов, лежащего на правом берегу реки Иртыша, Внутреннего округа кайсаков.

Подольского военного округа, городов Семипалатинска и Усть-Каменогорска и Бухтарминского укрепления, образована особая область под наименованием Семипалатинской, на основании высочайше утвержденного о ней положения.

Причины, побудившие разделить кайсацкую степь Сибирского ведомства на две части и образовать из них на левом фланге особое управление, заключались главнейшие в том, во-первых, чтобы разъединить огромную массу кайсаков Сибирского ведомства, рассеяную на необъятном пространстве, и вести каждую из вышеупомянутых двух частей к гражданскому образованию особым путем, соответственно пользам и видам правительства и условиям самой местности, сохраняя на правом фланге преобладающим пастушеский быт кайсаков и усиливая на левом хлебопашество и оседлость, и, во-вторых, чтобы ускорить развитие гражданственности и промышленности левого фланга, весьма важного в политическом, военном и финансовом отношениях.

Восточная часть этого фланга, нынешняя Семипалатинская область, прилегает к китайским пределам, а южная - к Ташкенту и Коканду; такое важное политическое и торговое значение этого края, наделенного всеми дарами природы, требует ближайшего наблюдения и упрочения оседлости.

По высочайшему повелению в 1853 году занята Заилийская долина (на) 400 верст далее от Копала на юг, а в 1854 году приступлено к возведению на оной укрепления Верного и к образованию казачьих поселений, как в Заилийской долине, так и в верховьях реки Лепсы и около Урджара, прилегающих к китайской границе.

Места для этих поселений избраны и отведены, половина переселенцов прибыла в прошедшем 1855 году, а остальные в нынешнем 1856 году. Заилийская долина составляет весьма важный уголок в Алатауском округе.

Плодородная почва земли этой долины, прорезываемой судоходною рекою Или и опоясываемой с юго-восточной стороны хребтом снеговых гор, превосходные растительность и климат ее и изобилие здоровых пресных вод делают ее лучшею страною Западной Сибири.

В отношениях политическом, военном и торговом Заилийский край имеет чрезвычайно важное значение. Находясь в узле трех держав и главных путей, ведущих в Ташкент, Кульджу и Кашгарию, он служит опорою против вторжений со стороны кокандцев и китайцев, занятием его упрочивается порядок и спокойствие в Большой орде, приобретается большое влияние на дела с Кокандом и Ташкентом, обеспечиваются торговые пути в эти места, а сближением с дикокаменными киргизами представляются виды на открытие торгового пути с Кашгариею, Яркентом, Тибетом п прочими местами Средней Азии.

Присоединение Заилийской долины имело уже последствием (то), что один из значительных родов дикокаменных киргизов бугу в 1855 году поступил в русское подданство, и нет сомнения, что вслед за этим и прочие колена дикокаменных киргизов последуют примеру бугу.

Но вместе с тем присоединение обратило на себя внимание соседственных государств: Коканда и Ташкента, особенно после занятия Ак-Мечети. Кокандцы, понимая всю важность значения занятой за рекой Или позиции, приступили со своей стороны к усилению обороны пограничных крепостей Пишпек, Мерке и Аулие-Ата и всемерно силятся подстрекать дикокаменных киргизов и кайсаков Большой орды, находящихся в подданстве России, действовать с ними заодно.

Кайсаки Большой орды состоят ныне в заведовании особого пристава из военных штаб-офицеров, который управляет ими на основании составленной Министерством иностранных дел и высочайше утвержденной 10 января 1848 года инструкции.

Инструкцией этою в случаях только экстренных, не терпящих отлагательства, к предупреждению измены или восстания, к изгнанию насильственного вторжения не подвластных России племен или преследованию шайки барантовщиков, предоставлялось приставу (право) употребления воинских команд, в Семиреченском крае водворенных.

С занятием Заилийской долины и поступлением в подданство России части дикокаменных киргизов значение пристава при кайсаках Большой орды получает большую важность и более шире (становится) круг (его) действий.

Местопребывание его уже перенесено из Копала в укрепление Верное, откуда он в равной мере может иметь ближайшее наблюдение за ордынцами Большой и Дикокаменной орд и за всем происходящим на кокандской границе.

При таких условиях необходимо, кроме одного заведования кайсаками, подчинить приставу непосредственно и все войска, в Илийском крае находящиеся, и главное заведование этим краем, дабы, таким образом, сосредоточив в одних руках военное и гражданское управление, удобнее направлять все действия частных начальников к одной цели - разумно управлять обширным пространством земли (между реками Караталом и Чу), занимаемым кайсаками, племенами Большой орды.

Соединение в руках нынешнего пристава всего управления войсками, краем и живущими в нем племенами (при) даст сему облеченному доверием правительства чиновнику в глазах ордынцев то значение, которое у восточных народов неразрывно с понятием о силе и власти.

Разъединение при таких обстоятельствах в крае властей было бы неудобно и весьма вредно. Достаточно взглянуть на карту и сообразить соотносительное положение сей страны с сопредельными землями и племенами, достаточно удостовериться, что весь край за рекой Чу до самых вершин гор Кунгей Алатау, Боролдайских и Каратауских занимается кочевьями кайсаков, преимущественно дулатовцами и джалаирами, принадлежащими Большой орде и неохотно повинующимися кокандскому правительству, которое построило несколько крепостцев по верхней части реки Чу более для удержания их в повиновении, нежели по видам безопасности против России.

По этим причинам мы полагали бы пристава при кайсаках Большой орды переименовать в правители Илийского края, подчинив ему, как выше сказано, кроме заведования кайсаками, также и войска Илийского края и, главное, заведование этим краем.

Относительно заведования кайсаками правитель Илийского края должен руководствоваться (инструкцией, высочайше утвержденною для пристава Большой орды, состоя, как и поныне, в ведомстве Министерства иностранных дел и генерал-губернатора Западной Сибири, а по заведованию войсками и краем должен быть он снабжен особою инструкцией) от генерал-губернатора Западной Сибири и командира Отдельного сибирского корпуса.

Как с возложением па правителя новых обязанностей и расширением круга его действий занятия его увеличатся, то мы признаем нужным назначить ему собственно по заведованию кайсаками и гражданскими сношениями помощника из гражданских чиновников и постоянного депутата от кайсаков, с тем, чтобы депутат этот был избираем от кайсаков на три года по общему их соглашению.

Подробные по сему предмету предложения сообщены министру иностранных дел 16 сентября сего года.

Источник:

Валиханов Ч. Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Том 1 – Алма-Ата, Главная редакция Казахской советской энциклопедии, 1984, 2-е издание дополненное и переработанное, стр. 223 - 227.

Комментарии.

Печатается по тексту ССВ, т. 4. с. 17 - 22. Рукопись хранится в ЦГВИА (ф. 400. оп. 263/916 - а, д. 8, лл. 1 - 24). На эту тему имеется статья «Положение об управлении Алатавскям округом», опубликованная в газете «Северная почта» (1863 г., М 68).

Работа написана в 1856 году, как официальная записка от имени генерал-губернатора Западной Сибири Гасфорта, адъютантом у которого был Валиханов после посещения им Семиреченского края. Другой список записки хранится в ЦГА КазССР: в нем имеются вставки, сделанные рукой Гасфорта, по содержанию отличающиеся от мыслей, высказанных Валихановым. В работе впервые ставится вопрос о необходимости и целесообразности присоединения Южного Казахстана и Киргизии к России, эта идея была осуществлена лишь через десять лет (1865 г.). Записка позволяет судить о глубоком знании Ч. Валихановым географии и истории Казахстана и Средней Азии, а также территориального расселения казахских племен в середине XIX в. По свидетельству Г. Н. Потанина, подобных записок было немало составлено Чоканом во время службы его в Западной Сибири. Г. Н. Потанин отмечает, что в архивах Омской канцелярии, вероятно, найдется немало трактатов и записок о казахском хозяйстве или о казахских судебных порядках и т. п. или составленных Чоканом но собранным им лично данным, или написанных под диктовку Мусы. (См.: «Русское богатство», 1896 г., 78). В записке проводится мысль о разумном управлении казахами Большого жуза только что присоединенного к России, управлении на основе демократии с участием представителей казахского парода. Все это рекомендуется делать с учетом нужд и обычаев местного населения; настоятельно говорится о необходимости слияния военной и гражданской власти. С этим Гасфорт связывал поднятие авторитета Алатауского округа, находящегося в пограничной полосе, а Валиханов - ослабление произвола военной власти, подчинение к гражданскому управлению.

1 ...расшевелившие умы этого дремавшего доныне колосса... - Эту же мысль Ч. Валиханов высказывает и в других работах, более подробно в Кульджинском дневнике. (См.: ССВ, т. II, Алма-Ата, 1962 г., с. 68; Ч. Валиханов. Западный край Китайской империи и город Кульджа. - «Дружба народов», 1958 г., № 12, с, 170).

2 Форт Перовский - до 1853 года Акмечеть, город-крепость на нижней Сырдарье, ныне Кызыл-Орда.

3 Левый Фланг - военно-географический термин, употреблявшийся при подготовке присоединения Семиречья и Южного Казахстана к Россия (1850 - 1805 г.г.). Под ним первоначально подразумевалась территория Семипалатинской области, включая Семиреченский край, а с основанием Верного область от Семипалатинска до Ташкента, включая юг и юго-восток Казахстана (Тарбагатайские горы, Джунгарский и Заилийский Алатау, Семиречье, долину реки Или и т. д.). Правый фланг состоял из степных округов: Кушмурунского, Кокчетавского, Акмолинского, Баян-Аульского и Каркаралинского. Правый и левый фланги были определены с позиций управляющего этим краем генерал-губернатора, находящегося в Омске, т.е. обращенные лицом на юго-запад, юг и юго-восток.

4 ...Область сибирских киргизов и Семипалатинская область - образованы законом от 22 июня 1854 года после упразднения бывшего до этого Пограничного управления сибирских киргизов. Центр находился в городе Омске. Область состояла из округов Кушмурунского. Кокчетавского, Каркаралинского, Баян-Аульского, Акмолинского и Атбасарского. В Семипалатинскую область входили Внутренний, Кокпектинский, Аягузский и Капальский округа, а также города Семипалатинск, Усть-Каменогорск, Бухтарминское и Заилийское укрепления.

5 Внутренний округ (центр в Бельагаче) состоял из земель правобережного Иртыша, начиная от Бухтармы до Кулундинских степей. Эта земля до 1854 года входила в Томскую губернию.

6 ...изобилие здоровых пресных вод делает ее (т. е. Зинлийскую долину) лучшею страною Западной Сибири. - Устарелое и неточное определение, имевшее значение только в «административно-управленческом отношении, но не географическом. Поскольку центр края находился в Западной Сибири (в г. Омске), то часто вместо Казахская степь говорила Западная Сибирь.