Вы здесь

Поездка по китайской границе от Алтая до Тарбагатая.

«Кстати, говоря о еде, я должен сказать, что, благодаря необыкновенной любезности и предусмотрительности семейства Полторацких, мы были совершенно избавлены от всяких хлопот касательно стола: нас пригласили обедать раз навсегда у них, и если кто за недосугом не мог явиться, тому посылалось кушанье на дом. Я потому упоминаю об этой предусмотрительной заботливости, что в таком городе как Семипалатинск, где, насколько я знаю, нет ни одной гостиницы, это была во всяком случае немаловажная услуга. Но она должна остаться на втором плане, сравнительно с тем радушием. с каким мы вообще были приняты в этом гостеприимном семействе, где с первого же часа мы почувствовали себя как дома. Этому много способствовало то обстоятельство, что любезные хозяева говорили по-немецки, по-англииски и по- французски, так же свободно как по-русски, и мы могли вести самую непринужденную беседу, представлявшую для нас весьма много поучительного.

Вся семья Полторацких обладала в совершенстве знанием местностей, которые составляли цель наших стремлений, и таких же знатоков встретили мы и между посещавшими дом офицерами. Сам генерал, известный путешественник, совершивший еще в 1867 году, вместе с бароном Остен-Сакеном, переход через Сон- Куль и Нарым, главную цепь Тянь-Шаня, на расстоянии 7 миль от Кашгара - ежегодно, по обязанности губернатора, совершает поездки по Алтаю, вдоль китайских границ, и в этих поездках его нередко сопровождают супруга и дочь.

Рассказы, которые нам привелось слышать из дамских уст об опасностях путешествия по этим диким местам, казались с первого раза невероятными, но превосходные фотографии, мастерски снятые генеральшей, устраняли всякую тень сомнения; и впоследствии мы неоднократно имели случай удивляться способности этих дам переносить такие неудобства и лишения, о которых наши альпийские туристы не в состоянии составить даже себе понятия. Впрочем, симпатия к путешественникам-натуралистам, так сказать, врожденна в этом семействе: заслуженный и неустрашимый исследователь Тянь-Шаня, зоолог Северцев, как известно, зять Полторацкого. Всего приятнее была для нас перспектива снова встретиться с губернатором, на южном склоне Алтая и, уже следуя вместе с ним, совершить путешествие по этим интересным горам. Прежде, однако, чем расстаться с нами, г. губернатор оказал нам любезность, устроив охоту на архаров в Аркатских горах; - охоту, которая, разумеется, представляла для нас большой интерес. Так как при значительном числе лиц, принявших участие в охоте, почтовых лошадей оказалось бы недостаточно, то супруга генерала с дочерью выехали двумя днями раньше, в сопровождении полковника Халдеева и других лиц, с тем чтобы и в пустыне не дать нам почувствовать отсутствие хозяйки дома».

«Путешествие в Западную Сибирь доктора О Финша и А. Брема». 1882 год.

I.

В августе прошлого 1870 года моему мужу предстояло объехать китайскую границу, а так как по маршруту приходилось быть в долине Верхней Бухтармы, в четырех переходах от Белухи, нашего алтайского Монблана, то решено было пройти на ее ледники, и осмотреть по дороге Рахмановские серные ключи.

Предстоявшее путешествие было до того интересно, что муж решился взять с собою меня и десятилетнего сына. С нами поехали еще: переводчик Осман, некто М. и пристроившийся к нашему обществу, путешествия и охоты ради, замечательный стрелок, ездок и охотник Ж-в (А. П. Железнов. - rus_turk.); из прислуги только повар.

Эти господа отправились из Семипалатинска тремя днями ранее нас, с обозом провизии, подарочных вещей, наших седел и упряжи; так как в степи если нет своей упряжи, то лошадей запрягут первобытным способом, привязывая к экипажу за хвосты.

Переезд от Семипалатинска до Усть-Каменогорска не представлял ничего замечательного: Иртыш и степь; правда, не наша, песчаная и печальная Семипалатинская, а зеленая и покрытая цветами. От Убы местность делается более и более гористою и вдали за Иртышом показываются три остроконечные вершины Аир-Тау, по-русски - Монастырей.

Усть-Каменогорск хорошенький городок, с широкими, поросшими травой улицами и маленькими, по большей части не обшитыми тесом домиками, - в Петербурге сказали бы - домишками. Смотрит он уютно и весело, и несравненно более русский город, чем песочница Семипалатинск.

Даже в отношении зданий Усть-Каменогорск далеко превзошел убогую столицу наших мест, напоминающую своими улицами с покосившимися на бок домиками, без крыш и с залепленными бумагой, точно бельмом, окнами, ряды оборванных и общипанных калек, стоящих в две шеренги на папертях.

3-го августа мы выехали из Усть-Каменогорска большим обществом, поехавшим нас провожать. Дорога до перевоза чрез Ульбу отличная, и мы катили в трех тарантасах так, что именно только пыль столбом. С переправы, верстах в пятнадцати не доезжая Ульбинска, дорога делается гористою и удивительно живописна; растительность необыкновенно роскошна и разнообразна.

Едешь точно парком. Самый Ульбинск лежит в глубокой долине по берегу речки Ульбы, на ровной и бесплодной площадке среди гор. Хозяйки приезжают сюда варить варенье и делать наливки, так как здесь много ягод (смородина, малина и клубника), больные - пить кумыс и спасаться от лихорадок и грудных болезней, которыми Семипалатинск преизобилует.

Просидев часа четыре в Ульбинске у омских знакомых, которые тут лечатся, мы отправились далее верхом по ущелью Проходному до пасеки Ш.; проехать эти десять верст верхом наслажденье, а в экипаже можно разве в виде искупления очень тяжких грехов.

Мы выехали кавалькадой в двенадцать лошадей. Ущелье дивно хорошо; узкая дорога извивается между скалистыми горами, местами поросшими травой, местами целым лесом ели и пихты. Вдоль дороги бежит ручей, местах в двадцати перебегая дорогу; по сторонам его густо заросла черемуха, жимолость, акация, шиповник, рябина и смородина.

Скоро солнце зашло за горы, потянуло сыростью, стало свежо; мы, бедные семипалатинцы, привыкшие, - нет, привыкнуть нельзя, - а принужденные дышать песком и пылью, сухим воздухом, прокаленным сорокаградусным зноем, с восторгом вдыхали этот влажный, ароматный воздух - точно камень сняли с груди.

Сквозь легкий туман ущелье казалось еще прелестнее; отблески севшего за горы солнца золотили небо и вершины скал, сквозя сквозь густую зелень пихт и елей, стоящих щетиной на гребне горы. Особенно хорош вид на седьмой версте от Ульбинска: дорога делает крутой поворот, ущелье суживается более и более, и будто замыкается высокою стеной, покрытою темным лесом; из леса вырезается громадная, голая, седая скала; у подножия ее, сердито крутясь между камнями, сверкая сквозь ели, бежит и падает каскадом ручей; на противоположной стороне высоко громоздятся красноватые скалы самыми причудливыми, фантастичными формами.

Полюбовавшись этою прелестною картиной, мы, дойдя до ровного места, пустили лошадей вскачь, и скоро доскакали до пасеки, уютно приютившейся в боковой зеленой долинке. Центр ее составляла хорошенькая восьмиугольная беседка.

Сойдя с лошадей, мы уселись около самовара, приготовленного под навесом деревьев; было так темно, что зажгли свечи. Разговор шел живо и весело, незаметно прошло часа два. Наконец я пошла укладывать моего Костю в беседку, где поставили наши постели.

На средней стене беседки прибита медная доска с надписью, что великий князь Владимир Александрович тут завтракал, 19-го июня 1868 года. По стенам и по полу так и бегали двухвостки (род сороконожек), кусающиеся пребольно.

Я совсем было сокрушилась духом. Но несмотря на горестное убеждение, что из-за этих отвратительных насекомых я всю ночь глаз не сомкну, минут через десять уснула сном праведным. На другое утро мы простились с нашими усть-каменогорскими спутниками и поехали в тарантасах.

После довольно большого и крутого спуска, дорога пошла в гору; с правой стороны, верстах в шести за горами, показался Иртыш и отлогие холмы Заиртышских гор, слева раскинулся Алтай. На всем видимом пространстве высились горные волны. Впереди на широкой долине видна Феклистовка, большая станица русских переселенцев.

Впереди ее заметны еще остатки четырехугольного земляного вала, служившего в былое время защитой от нападений киргизов. Почва чернозем, кругом хорошие пашни и богатые сенокосы. Местами целыми десятинами алеют полевые левкои; везде кусты мальвы и царских кудрей, но большею частью травы крупные и грубые.

Жар стоял невыносимый. Доехав до станции Северной, мы переоделись и снова сели на коней. Проехав верст двенадцать, взбрались на седелку, высшую точку хребта между Усть-Каменогорском и Бухтармой, и пошли ущельем Пихтовкой.

От седелки спуск, правда, очень отлогий, идет семь верст. Ущелье схоже с Проходным, только горы больше и виды диче и грандиознее. По всей дороге торчат чертовы зубья, как зовут казаки вертикально стоящие сланцы, и бегут ручьи; в одном месте, на порядочное расстояние, дорога идет по каменистому руслу ручья.

Толчки такие, что мертвого разбудят. По сторонам дороги много смородины и малины; казаки ломали целые веники их. Выехав из ущелья, мы свернули на довольно широкую долину и, проехав версты три, остановились в Александровском, тоже станице русских переселенцев.

Станица большая, постройка очень хорошая, и поразительно много красивых женщин, чего вообще нельзя сказать про женщин нашей области, где примесь киргизского типа сильно сказывается. В избе, где мы остановились, обе дочки хозяйки были красавицы.

Отсюда мы отправились в тарантасах в Бухтарму, и часам к трем были там. Усть-Бухтарминская станица и бывшая крепость - кучка убогих домиков, вроде семипалатинских, сбитых вместе; посредине, на кривой, заросшей травой площади, небольшая деревянная церковь.

Из населения мы встретили несколько ребятишек, несколько пасущихся животных и широкую фигуру командующего (выселкового атамана), стремящегося изо всех сил по улице, очевидно, от нашего тарантаса. Наконец мы подкатили к бревенчатому домику, стоящему на берегу Бухтармы.

Запыхавшийся командующий стоял уже тут. Отдохнув, мы пошли осматривать Бухтарминскую крепость, ров, мосты, валы, здания внутри валов. Крепость как следует быть, не то что наша, от которой остались только одни каменные ворота среди чиста поля.

Муж восхищался положением крепости, я же, не понимая, чем она его так восхитила, видела только, что одной стороной она подходит к высокому, скалистому и обрывистому берегу Бухтармы, с другой окружена валом и рвом; за ними долина, замыкающаяся горами Толстухой, Толстушенком и т. д.

На берегу нам показали богатырский след, ясно отпечатанный на скале след человеческой ноги, но вовсе не богатырской, а самой обыкновенной. Легенда гласит, что во время оно, когда в этих местах обитали богатыри, пришли русские и стали воевать с богатырями.

Раз как-то они погнались за одним из богатырей; тот доскакал до скалы и, видя, что далее скакать нельзя, перепрыгнул через Бухтарму, и вот след его ноги и отпечатался, когда, приготовляясь к скачку, он оперся ногой на скалу.

Должно быть, сильно оперся. Истина же устами солдатика изрекла: «Это, когда тут арестанты содержались, они баловали». И действительно, тут же около богатырского следа выбиты на скале птичьи следы, подковы и две латинские буквы.

Но, разочаровав нас в подвиге древнего богатыря, он утешил рассказом о развлечении, придуманном здесь же одним современным богатырем. Подведя нас к краю скалы, которая стоит над Бухтармой отвесною стеной сажен в 12, он указал на небольшой выступ, не более квадратного аршина, выходящий в виде балкончика на половине высоты скалы, и рассказал, как один солдатик, цепляясь кое-как, сползал на этот выступ, раздевался, складывал свое платье и бросался в Бухтарму.

- «Так и пропадет! и эво куда его вынесет!»

Потом еще показали нам сделанную в углублении скалы, над рекой, довольно большую надпись красною краской; прочитать или даже разобрать, какими она написана буквами, невозможно; чтоб издали взглянуть на надпись, приходится лепиться на краю скалы над водой, а сделать надпись иначе нельзя было, как спустив пишущего на веревке, как это делают у нас, когда красят дома.

Кончив осмотр крепости, мы отправились обратно. Жар все еще стоял невыносимый. Выкупавшись и пообедав, мы пошли на паром, распрощались с нашими хозяевами и переправились на левый берег Бухтармы. Там нам встретилась целая толпа хохлов и хохлушек, возвращавшихся с недавно разведенных ими баштанов.

Хохлы эти, в числе многих тысяч переселенцев, шли несколько лет тому назад на Амур, но выбившись из сил и растратив все скудное достояние на четырехтысячном пути, осели здесь, вполне сохранив свой характер. Где хохол, там баштан, волы и чумачество.

И здесь хохлы стали извозничать: перевозят руду из Змеиногорского рудника на пристань, берутся доставлять грузы в Верное, даже в передовые отряды. Все на родных волах. Мы купили у них арбузов и дынь, сели в тарантасы и покатили или, вернее, понеслись, так как в наш легонький экипаж запрягли пятерых отличных коней.

Весь низменный полуостров между Бухтармой и Иртышем, сливающимися верстах в двух ниже, по которому мы ехали, весной заливается водой, и несмотря на то, что местами он порос высоким тальником, в большую воду через него переправляются на лодках.

До впадения Бухтармы, Иртыш называется Тихим, хотя этот тихий несравненно быстрее нашей Невы, ниже его называют Быстрым Иртышем. Быстрина действительно замечательная; карбаз с грузом руды пробегает по течению сто тридцать верст в двенадцать часов; этою весной мы спускались на карбазе; красив, но чрезвычайно суров вид берегов Быстрого Иртыша.

Огромные, голые скалы теснят его с обеих сторон. Тут есть одно небезопасное место, называемое Семь Братьев, то есть семь скал, выдвинувшихся в Иртыш; течением так и прибивает, так и тянет на них; и надо опытного рулевого и хороших гребцов, чтобы миновать их благополучно.

Если попадешь на первого брата, говорят гребцы, побываешь и на всех семи. Сомнения нет, что после визита седьмому брату от карбаза останутся одни щепы. На заливных лугах мыса, между Бухтармой и Тихим Иртышем, переселенцы-хохлы развели в этом году громадные баштаны, обсаженные кругом подсолнечниками.

Наш ямщик не мог нахвалиться и нарадоваться на это нововведение. До прибытия хохлов, у них, на такой благодатной почве, не было ни арбузов, ни дынь. Некоторые пробовали сажать в огородах, но, от неуменья огородников, или вовсе не родилась эти овощи, или выходили очень плохие.

Этот же год продавали по рублю квадратную сажень арбузов на бакче. Пока муж с ямщиком любовались на бакчи, я заметила, что корневик наш сильно горячится. При спуске с горы, вместо того чтобы, как следует степенному и благовоспитанному коню, упираться и шагом на себе спускать экипаж, он злился, рвался, наконец понес, налетел на уносных лошадей; те бросились по косогору, в сторону.

Несколько секунд мы летели с быстротой неописанною. Наконец тарантас перевернулся, и мы и наши вещи высыпались как горох. Помню только, что я перелетела через кого-то, и очутилась на порядочной дистанции от тарантаса, на коленях, и тут же, с полета, непроизвольно совершила земной поклон.

Поднявшись, вижу, что Костя лежит около меня, и тоже поднялся благополучно. Муж упал около самого тарантаса; тарантас же стоит на боку, и только колесо неистово вертится в воздухе. Лошади, ямщик, форейтор, все это перепутанное лежит в куче.

Более всех пострадал форейтор, но, сравнительно дело обошлось благополучно; сериозного ушиба не было. Пока подъехал другой тарантас, и ямщики, с помощью нашего повара, стали приводить экипаж в порядок, мы пошли пешком.

Оказалось, что я сильно ушибла ногу, и муж, сам получивший карамболь в голову и руку, должен был вести меня под руку, как в сказке о лисице и волке:

- «Битый небитого ведет!»

Скоро догнал нас тарантас, уже без уносных; корневик так и рвался и храпел, красота лошадь!

Не успели мы сесть, он в ту же минуту снова подхватил; даже ямщик пришел в негодование:

- «Черт эдакой, а не лошадь!»

Летели мы, летели, не без некоторого замирания сердца, но дорога, на счастье, была гладкая. Уходились наши кони, и мы в целости были представлены на станцию Воронью. Сначала предполагалось ехать и ночью, но после переезда, совершенного с такою невольною и чрезмерною быстротой, порешили остановиться ночевать.

В этот день мы порядком устали, проехав 25 верст верхом, рысью, по жаре, осмотрев крепость, да сделав верст семьдесят в тарантасе, с таким пассажем, как описано выше. Как не почувствовать после всего этого стремления прилечь и заснуть!

Но на прошлом ночлеге двухвостки, а на этом тараканы, да в таком обилии, что можно было придти в отчаяние. Но так как отчаяние бесплодно, я устроила железную свою кровать посредине комнаты, и уснула в сладкой, но не знаю, насколько сбыточной надежде, что по железным ножкам кровати тараканы не доберутся до меня.

Дорога от Воронья до Красных Ярков идет все время около самого Иртыша. В первый раз в жизни мне случилось увидеть плывущую змею; сначала мы не могли разобрать, что это за желтая головка на круто высунутой шее. Косте показалось, что утенок.

Рассмотрев поближе, увидели всю змею; она очень проворно и ловко плыла, извиваясь точно так же, как когда ползет по земле. Ямщик показал замечательную гору на противоположном берегу Иртыша; сквозь всю гору проходит сквозная пещера.

Не доезжая несколько верст до Ярков, начинает подыматься по правой стороне реки Курчумский хребет. В Ярках крестьяне жаловались, что киргизы отбарантовали у них лошадей и угнали за хребет. У Ярков Иртыш, шедший сначала к северо-востоку, делает крутой поворот на северо-запад, образуя бухту, в которой собирается большое количество карбазов.

С этого пункта и начинается собственно судоходство по Иртышу. На следующих станциях, Большенарымске и Малонарымске, мы останавливались только чтобы выкупаться, пока перепрягали лошадей. Жар стоял до 35° по Реомюру.

В Малонарымске есть купцы, отправляющие хлеб в Китай. В Хобдо пуд пшеничной муки доходил этот год до 8 руб., а в Малонарымске стоил 20 коп. Из Малонарымска дорога шла хорошенькою долиной, по берегу Нарыма; с обеих сторон поднимались довольно большие горы.

Курчумский же хребет принял уже грандиозные размеры. Проехав мимо большого аула, мы, часов в восемь вечера, доехали до Таловки, это деревня только что выстроившаяся, избы маленькие, но хорошо построенные. Нас особенно приятно поразил чисто великорусский тип крестьян, хотя они и числятся инородцами.

Пока перепрягали лошадей, собралась толпа потолковать с начальством о своих делах; тут тоже жаловались на баранту.

Не знаю, что причиной: то ли что здешние крестьяне-зверовщики, народ удалой, самостоятельный и смышленый, или же, возможно, малое касательство с начальством (хотя в Семипалатинске на Новый год нас поразили хором:

- «И прославим и восхвалим администрацию!»); но дело в том, что их толковый, свободный, вежливый склад речи просто поражает.

Видно, что большею частию они люди зажиточные. До Котон-Карагая, где стоит первый отряд, нам оставалось от Таловки 40 верст; по маршруту назначено было менять лошадей через 25 верст, в деревне Медведке; но таловские крестьяне, везшие нас, уверили, что довезут отлично и без перепряжки.

Очевидно, их лошади составляли предмет немалой любви и гордости их владельцев. Действительно, кони отличные. От Таловки стали попадаться по дороге деревья, иногда целыми купами, что для нас составляло редкое зрелище.

Но, видно, мне на роду написано, что мошки и букашки будут отравлять мою жизнь. Едва глаза мои насладились зрелищем так давно невиданных рощ, какая-то бестолковая муха залетела мне в глаз. Доехали мы до Медведки, тьма такая, что зги не видно; но так как нас ждали, то в окнах виднелись огни, и мелькал народ.

Несообразная муха сидела у меня в глазу, точно камешек, и причиняла значительное страдание, так что я заявила желание остановиться для изгнания мухи. Темнота была такая что не только мухи, - бревна в глазу не было бы видно.

Викентий, наш повар, зажег свечу, и осветил для столпившейся около нас публики мой печальный образ. Но недоумение и удивление превзошло все границы, когда Викентий, с моих слов, потребовал зеркало.

- «Чего?»

- «Зеркала!»

- «Какого такого?»

- «Слышь, ты, зеркала спрашивает?»

- «Зеркала, а!»

- «Неси скорей»

- «Чего такого?!»

- «Зеркала, слышь ты!»

- «Чего толкаешься!»

Викентий сам пошел в избу на поиски зеркала.

- Да кто ж эта такая с ним-то сидит! полюбопытствовал тоненький женский голос.

- Его законная жена, тётка! - заступилась я за себя.

В прошлом году мы ни за что пострадали. Одна благородная, то есть чиновная дама, встретив нас на пикете, рассказывала потом, что встретила генерала с мамзелью, и на все доводы знавшего нас содержателя почты упорно утверждала, что не может быть, чтобы благородная образованная дама путешествовала без горничной.

Наконец Викентий принес зеркало, и с помощью его муха была извлечена. Публика выказала огромное сочувствие.

- «Ишь ты, леший, муха!»

- «В глаза лезет проклятая!»

- «Молчи! вынула!»

- «Ну, слава тебе Господи!»

Поблагодарив и распростившись, мы тронулись дальше; темно было как в трубе, так что надо было знание местности наших ямщиков, чтобы нас не вывалить; тем более что дорога прямо от деревни пошла под гору через речку, и окончательно мы поехали лесом.

- Стой! Куда ты! Сбились! - крикнул наш форейтор.

Впотьмах мы съехали с дороги, и попали между деревьями. Слезли наши возницы, и отправились искать дорогу; наконец обрели путь истинный. Не успели проехать с полверсты, ямщики пригласили нас вылезти из тарантаса и идти пешком, так как, по их соображениям, скоро будет крутой спуск и впотьмах легко ошибиться.

Вышли мы из экипажа и чуть не ощупью шли за ним. Перебрались счастливо. Отъехав версты с две, снова остановились поджидать тарантас Викентия.

- Савелий! а Савелий! - говорили между собой наши ямщики.

- А ведь тарантас-то тот, пожалуй, завалился?

- Пожалуй что и есть завалился.

- Не то сбились.

- Не слыхать.

Постояли еще, и хотели уже отправить одного из ямщиков верхом отыскивать отставших, как послышалось громыханье и треск сучьев, затем свист, и через несколько времени можно было определить, что наши наехали близко.

Ямщики перекликнулись и пустились дальше. Около полночи взошла луна и осветила местность; по обеим сторонам дороги теснились громадные деревья; местами они редели, и слева открывалась долина, справа темнели горы. А там опять столпятся великаны, и едва-едва сквозь их листву просвечивает бледный свет луны.

Давно не жилось так хорошо, как в эту ночь. Не доезжая верст десяти до Котон-Карагая, к нам подъехали киргизы, к немалому ужасу Кости, наслушавшемуся от ямщиков рассказов о барантачах.

- А! Чумикей! аман (здравствуй)! - крикнул муж, рассмотрев одного из подъехавших.

Разменявшись киргизскими любезностями, из которых главная

- «Малджан эсен ма!», то есть «Здоров ли ваш скот и домашние?», муж сказал Чумикею, что байбиче (жена) его с ним едет.

Тогда он подъехал ко мне, и приложил одну руку к груди, а другую, подавая мне ребром и растопырив в виде веера, наговорил с три короба, полагать надо, любезностей; хотя я не поняла ни слова, но с апломбом отвечала:

- Тар джелгасен, Чумикей, тар джелгасен (благодарю).

Киргизы выехали, чтобы провести нас через трясину такого непозволительного свойства, что лошади и волы уходят бесследно. Да будет известно чрез сие писание руки моей всем желающим провалиться сквозь землю, что для этого есть наиудобнейшее место в Семипалатинской области.

В настоящем нашем настроении мы были вовсе к этому не расположены, и потому когда узнали, что миновали трясину, ощутили некоторое удовольствие. Проехав большую рощу и два моста, переброшенных через бурливую горную речку, мы въехали наконец на долину Котон-Карагая.

В лагере суетились и толпились люди; в юртах светились огни и пылал большой костер. Спутники наши, выехавшие ранее, были уже налицо; первая экипажная часть пути была окончена. На другой день, когда мы вышли из юрты, Котон-Карагай представился нам во всей красоте.

Зеленая долина расстилается версты на две; с одной стороны прилегает к высоким лесистым горам, на каменистых вершинах которых местами лежит снег; с другой стороны граничит невысокий каменистый хребетик, за которым течет Бухтарма; кругом долину замыкают рощи; около речки - ряды юрт, где помещается отряд, выстроенная баня и достраивающаяся казарма.

Пока шел смотр отряда, мы пошли бродить в рощу; березы, сосняк, грибы и ягоды; родимая Тверская губерния, да и только! Порой только забудешься и взглянешь, что такое темнит так с этой стороны рощи; подымешь голову, а это горы стоят исполинскою стеной. Вот если б наш Семипалатинск стоял бы тут, а не в сыпучих песках, где он построен, я бы не жаловалась.

После завтрака начались выборы волостных правителей. Киргизья наехало множество. Поставили на лугу на табурет ящик, накрыли его и посадили избирателей около него полукругом, поотдаль от них уселись рядком выбираемые.

Киргизская публика теснилась кругом. Муж объяснил им значение выборов, и сказал некий спич. Осман переводил по-киргизски. Прочитали имена кандидатов, роздали избирателям шарики, и в глубочайшем молчании церемония началась.

Все киргизы следили с величайшим интересом за ходом выборов. Кандидаты превратились в истуканов и не спускали глаз с рокового ящика. Выбрали прежнего старшину. Тотчас подскочил к нему киргизенок лет четырнадцати, и сорвал с него хорошую меховую шапку. У киргизов обычай: первого, кто поздравит, дарить; но тут оказалось, что поздравитель сам схватил подарок.

Потом роздали знаки: медная медаль на цепи. Еще недавно подобные знаки возбуждали неудовольствие киргизов, так как какой-то досужий человек растолковал им, что, надев эти знаки, они будут окрещены в христианскую веру, потому что на медали герб Российской Империи и на короне крест.

Теперь же они принимали и надевали знаки с большим удовольствием. После выборов сделано им было угощение. Казаки пели у себя пред юртами, и мы долго гуляли, слушая их песни. Наконец разошлись по юртам приготовляться к завтрашнему путешествию.

II.

8го августа, урочище Уан, 45 верст от Котон-Карагая.

"Далее, до берега Иртыша, снова преобладает глинистый сланец, содержащий отложения кварца. Наконец, мы увидели долину, по которой течет широкий быстрый Иртыш; за ним видна горная местность, а на далеком горизонте поднимаются покрытые снегом вершины Алтая. Слева от нас тянулась широкая равнина, на которой на выходе скалистых гор лежит городок Усть-Каменогорск, до него мы очень скоро добрались."

Путешествие доктора философии Александра Шренка в 1842 году в Восточную Джунгарскую степь.

Всю ночь шел дождь, и нам пришлось выступать по сырости и в ожидании нового дождя. С раннего утра лагерь представлял самую оживленную картину; вьючили верблюдов, седлали и пробовали лошадей. Наконец раздалась команда:

- «Садись!»

Казаки сели на коней и выстроились; вытянулась вереница вьючных верблюдов, погнали живой провиант, баранов; мы тоже сели на лошадей.

- «С Богом! Песенники вперед!»

И под залихватскую казачью песню тронулись с Котон-Карагая.

С нами шло несколько киргизов; проводником же муж нанял зверовщика из деревни Белой, некоего Барсукова, не только замечательного тем, что даже между своею братьей пользуется славой необыкновенного удальца и стрелка, но в особенности интересного тем, что ходил лет десять тому назад со своими односельцами искать Беловодье, то есть землю, где мед самотечный, хлеб сам родится и т. д.

Они прошли всю Среднюю Азию, были около Тибета, и наконец уверились, что уговоривший идти мужик обманул. Барсуков вывел своих домой. Два раза он ходил проводником в Китай с консулом Павлиновым. Был при комиссии, ставившей пограничные знаки и пр.

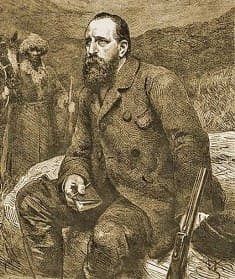

Наружность Барсукова замечательна: необыкновенно большого росту, сухощавый, плечистый, с крупными, но правильными чертами лица, напоминающими лица кариатид Эрмитажа. Большие темно-серые, умные глаза, черная с проседью борода и загорелое до невозможности лицо.

В манере, в речах спокойная самоуверенность и подчас юмор. Кафтан опоясан ремнем с ножом и патронташем; за плечами винтовка с присошкой; огромные сапожищи и маленькая китайская шляпа, вроде картуза, надвинутая на лоб.

Сначала все более или менее гарцовали, но так как по лужам и мокрой траве это неудобно, да и начальство этого не любит, то притихли и пошли смирно. Пошел дождь, все те, у кого были непромокаемые плащи, надели их, но и плащи плохо защищали от дождя.

Шли мы, шли под дождем; казалось, ни дождю, ни дороге конца не будет. Дорога шла ровною, однообразною долиной. Наконец я подъехала к Барсукову и стала его расспрашивать, как они Беловодье ходили искать.

- Мужичок сманил, из наших, - начал Егор Титыч.

- Сам, говорит, там был на Беловодье. Мед, говорит, самотечный, хлеб сам родится, всего вволю. Ну и пошли. Сто тридцать семей. Сколько горя-то было; дети, бабы, - сколько примерло дорогой.

- А вы долго шли?

- В апреле вышли, к Рождеству Богородицы пришли.

- Куда же вы пришли?

- В Турпанию.

По рассказам можно понять, что они были в Турфане, в восточной части Кашгарии.

- Все что пошли разорились; кто богатеющий был, а тут вовсе ничего не стало, потому побросали все, - хлеба полные закромы, все. К тому же дорогой обворовали много.

- Кто же?

- Свои.

- Как свои?

- Да так, всякие люди есть.

- Что ж, хорошо в Турпании?

- Песок да камень. Народ по-китайскому одет, и все как у китайцев.

- Вас жители не обижали?.

- Нет, зачем; не обижали. Я у короля у ихнего, у турпанского был, рядом с ним сидел на стуле.

- Зачем же ты к нему ходил?

- Говорить от всех наших; чрез переводчика говорил. Сидит он ровно на кресле, все костью обделано; одет сам по-китайскому, а позади его стоит человек и этаким опахалом машет.

- Что же он тебе сказал?

- «Жаль мне, - говорит, - вас… Я вам земли дам, вы оставайтесь у меня». А покуда велел насылать мешки урюку, изюму, рису. Как я принес к нашим, - а они уж сколько сидели с детьми не евши, - даже все заплакали. Остаться не захотели; меня выбрали домой вести; а у меня брат тут помер, сноха, двое детей; ну, ничего, и повел их домой!

Мужичка того, что обманул, застрелить хотели; нас только восемь человек против всех его и отстояли. Он один с семьей там остался.

Разговор наш стали прерывать беспрестанные возгласы:

- «Барсуков! Скоро Чингистай?» Чингистай - место бывшего китайского пикета; оно было назначено для привала.

Признаюсь, я с отвращением подумывала об этом привале, на мокрой траве и под дождем, и очень раскаялась, что взяла сына. Но скоро, ко всеобщему удовольствию, дождь прекратился и выглянуло солнце. Встретилась первая проба новичкам: каменистый и довольно крутой спуск, но всего каких-нибудь сажен пятнадцать.

Костю вели на чумбуре; он краснел как рак, и вцепился в луку седла. Пройдя еще с версту, мы подошли к Бухтарминскому водопаду. Река шириной сажен в 30, страшно быстрая, падает сильным склоном на протяжении полверсты по громадным камням.

Вся река клубится, прыгает и бешено ревет; над ней как пар стоят брызги. Красота дивная. Мы долго стояли и любовались.

Барсуков нам рассказал:

- Как этта был горный чиновник, и говорит: «Жив быть не хочу, если не проеду тут на лодке».

Мы ему говорим: «Совсем невозможно - надо на лямках спускать около самого берега».

- «Врете!» - говорит. Ладил, ладил себе лодку; сладил большущую такую. Сел - да только мы его и видели.

И тут Барсуков так смеялся, что и мы смеялись, глядя на него.

- Только щепы завертело, а его и духу не стало.

Потом Барсуков нам показал одно место на правом берегу Бухтармы, где разрывали курганы и находили скелеты в сидячем положении и на них разные куриозные украшения. Очень нам хотелось разрыть хоть один курган, но не было с собой никаких инструментов.

Наконец пришли и на Чингистай. Солнце успело уже несколько обсушить нас и землю; разостлали ковер на берегу Бухтармы и занялись чаепитием. Чингистай - красивое, привольное место; от гор и до Бухтармы широкая долина идет склоном в два уступа, или, как зверовщики говорят, прилавка; вся она покрыта травой и цветами.

Только пошли мы с привала, снова начал лить дождь. В семь часов вечера мы пришли на Уан и стали на ночлег. Уан - мастечко, должно быть, очень хорошенькое; тут и быстрая речка, и красивые купы дерев, большая, густая трава; но в настоящую минуту идешь по этой траве и чувствуешь, что ноги до колен мокры, с дерев капает, в юртах сыро и холодно, от мокрых войлоков отвратительно пахнет; даже и лунный свет, всегда придающий всему красоту и поэзию, придает еще более плачевный, холодный вид этой промокшей картине.

Развели большой костер; позвали к нему греться и пить чай, в ожидании обеда. Но как мы ни грелись у костра, толку было мало, потому что с одной стороны припекало, а с другой прохватывало холодным ветром. Наконец ушли в юрты, и после обеда, то есть супа из баранины, разошлись спать. От холода и сырости, с непривычки, плохо спится.

III.

9го августа, близь стойбища Микайле, 40 верст от Уана.

Сегодня был день таких приключений, что до сих пор у меня нервная лихорадка. Вышли мы с Уана очень хорошо. Дождь изредка перепадал; было темно, дорога чрезвычайно живописна. Идти - наслажденье! Прошли мы около красивого озера, на котором было множество уток; но охотиться было неудобно, берега топки, а собаки с нами не было.

Поскакал было Ж. стрелять орла, но орел улетел. В полуверсте от дороги, с левой стороны шли гранитные скалы самых причудливых и разнообразных форм, местами совсем голые, местами поросшие деревьями и мхом. М. отправился исследовать строение скал; мы отправились за ним.

В том месте, к которому мы подъехали, была расселина, такая, что одному человеку с трудом можно пройти. Мы соскочили с лошадей и стали подыматься по ней. Вылезши из расселины, мы очутились точно в волшебном мирке: прелестнейшая рощица, окруженная зубчатыми скалами; посредине песчаная, чистенькая площадка; около нее, под деревьями, обломки скал образовали род скамей.

Точно кто-нибудь тут нарочно садил, чистил и устраивал. Спустившись с этой скалы, мы стали взбираться на другую, замечательную тем, что на вершине ее большое, совершенно круглое отверстие, точно окно; мы пролезли туда и очутились точно в крепости; опять большая площадка, окруженная каменными стенами, с одной только стороны можно влезть на нее, и то между большими камнями, по крутому и узкому подъему.

Барантачам (Общее в степи название всяких воров, преимущественно скота)] или от барантачей - отсиживаться отлично. Выбравшись оттуда, мы сели на лошадей и нагнали отряд. Скоро скалы пошли с обеих сторон дороги. В некоторых местах из них образовались такие пещеры, что можно бы спрятаться с лошадью.

С одной высокой скалы падал водопад. Некоторые из наших ездили по скалам и собирали малину и крыжовник. Видели тут двух барантачей. Песни в отряде не умолкали. Таким образом, в прелестнейшей местности, при хорошей погоде и отличнейшем расположении духа, мы пришли и стали на полдневку, опять на берегу Бухтармы, у брода.

Река течет тут широким руслом, но все-таки чрезвычайно быстро. Пока разводили огонь около рощицы на берегу, видим, едет Барсуков уже с противоположного берега. Я ни разу не видала переправы вброд через горную реку, и потому меня поразило, что лошадь Барсукова гнет в дугу, и вода так и хлещет ей в бок.

Вдруг она ткнулась, так что ушла с головой, опять выправилась, Барсуков засучил рукава и спустился пониже. Тут стал переходить еще киргиз; когда они подходили к нашему берегу, лошадей их силой воды гнуло кольцом, а у самого берега вода била им через спины.

Выйдя на берег, Барсуков сказал, что этот брод в настоящее время опасен, и лучше его не проходить, чтобы не загубить чьей-нибудь души. Я стала было, любопытства ради, подговаривать Барсукова вести нас тут. Но он сериозно взглянул на меня.

- А видели вы, как я перекрестился, как пошел в воду?

- Видела.

- Ну и говорить больше нечего.

Напившись чаю, мы разделились на две партии; нас Барсуков отправил через каменное болото (Болото, образующееся между камнями горных осыпей.) в гору, сам с Ж. пошел посмотреть, нельзя ли пройти берегом до другого брода.

Пошли они такою кручей, что у Ж. лошадь оборвалась и полетела ногами вверх; разумеется, он улетел вперед ее и обрушился на киргиза, который стоял внизу и рвал смородину. Лошадь Ж. завалилась на спину между осью и большим камнем.

Вытащили лошадь, Ж. сел на нее, и пошли они пробовать пройти самым берегом; сначала шли хорошо, но тут встретилась большая плита, сходящая совсем наискось в воду.

Барсуков прошел вперед, - лошадь его ступила в ямку, наполненную дождевой водой, и наплескала на плиту; не успел Ж. встать на нее, Барсуков кричит:

- «Держитесь! лошадь катится!»

Как уж тот уцепился за скалу, один Бог знает, но в ту же секунду лошадь, поскользнувшись, скатилась в реку. Раза два ее перевернуло и отнесло теченьем на несколько сажен.

Однако она справилась и выбилась на берег. Тогда Барсуков, не унывая, по здешнему выражению, заревел Ж.:

- «Александра Павлыч! Возьмите лошадь в повод и ведите сюда!»

Тот взял лошадь и провел по той же самой плите. Решивши, что берегом идти нельзя, Барсуков полез к нам в гору, опять чуть не по стене. Или у Ж. лошадь была дрянная, или падение ее напугало и утомило, но она снова оборвалась.

Ж. только успел с нее свернуться, чтоб она его не придавила, и покатились оба кто куда. У нас киргиз увяз с лошадью в болоте, но их благополучно вытащили. Пройдя недолго прямою и хорошею дорогой, мы поползли по крутому и каменистому подъему, по склону громаднейшей горы, покрытой густым лесом.

Лезли мы, лезли, по узкой тропинке между камнями и деревьями, держась за гривы, чтобы, несмотря на нагрудник, не сползти с седлом на хвост. Спускаться оказалось еще хуже; после дождя камни скользкие; между камнями жидкая грязь, и спуск такой же крутой, как и подъем.

Костю все время урядник вел на чумбуре; но он уже не краснел и не трусил, как на первом спуске. Сойдя с этого спуска, мы снова пошли хорошей дорогой лесом. В тени громадных дерев тенисто и прохладно; кругом всевозможные ягоды, к нам то и дело подъезжают киргизы или казаки, и подают пучки ягод.

Барсуков уехал вперед искать брод. Пройдя довольно долго, мы остановились на полянке в лесу подождать Барсукова. Ждали, пождали, Барсукова все нет; снова сели на лошадей и стали спускаться частым лесом к реке. Два казака поехали вперед; наконец они вернулись с известием, что Барсуков ревет - значит, к броду.

Пробравшись между деревьями, пнями, валежником и кустами к берегу, видим: действительно, Егор Титыч тут.

- Ну, - говорит, - брод не очень хорош, но перейти можно.

Река в этом месте сажен 40 ширины, посредине отмель, с правой стороны глубина и быстрина, оканчивающаяся за островком, покрытым кустами, той же отмелью; по этой отмели можно добраться до другого берега; с левой - труба, то есть глубокое русло, и вода туда несется с страшной быстриной.

Муж приказал выстроиться всем по три в ряд, идти плотною колонной, забирая сначала вправо, чтобы не унесло в трубу, и потом спускаться на отмель, на которой, в виде маяка, стоял Барсуков. Впереди колонны пошли муж, я и казак; за нами Костя на чумбуре у урядника; с другой стороны его Осман и Ж. и так далее.

Сначала шли хорошо, плотно держась друг около друга, но через несколько минут, смотрю, лошадь моя отделилась от лошадей казака и мужа. Он кричит мне что-то; за ревом воды ничего не слышно. Вижу, справа вода несется и бьет каскадом, слева тоже; чувствую, как лошадь шатается подо мной, гнет ее кольцом, вода хлещет в бок, так, что хватает мне до колен, и, главное, душа дрожит за Костю.

Окончательно я перестала понимать, идет или стоит моя лошадь; вижу только, что около меня ревет и клубится вода. Голова стала кружиться, и я почувствовала какую-то совершенную беспомощность.

В это время казак схватил и дернул мою лошадь за повод, и муж крикнул так, что я расслышала:

- «Правее! на Барсукова!»

Я как будто опомнилась, поняла в чем дело и куда держать. Выбрались на отмель, то есть на средину брода; отлегло от сердца. Костя тут. В ту же минуту с неимоверною быстротой пронесло мимо нас, по трубе, Викентия.

- «Викентий отбился! Викентий тонет!» - крикнули около нас.

Барсуков бросился по отмели, чтоб его перехватить, сунулся, схватил его, но у него в руке остался один только клок волос; того несло дальше, кувыркая вместе с лошадью; раза четыре их перевернуло. Когда Викентия пронесло мимо Барсукова, все точно замерли; невольно только двинули лошадей вперед по отмели вслед за тонущим.

В эту минуту Викентия принесло к тому месту, где река делает крутую луку; тут низко над водой рос большой куст тальника. Это его спасло, он схватился за сучья тальника; вероятно, тут была заводь, потому что и лошадь справилась и стала выбиваться на берег.

Смотрим, она передними ногами уже на земле, и выкарабкивается совсем. Викентий, держась за хвост, за ней. Слава Богу! На берегу! Барсуков повел нас дальше, но остальная часть брода уже неглубокая. Лишь только мы стали на землю, верблюда с кухней и нашими вещами потащило по трубе.

Барсуков снова бросился за ним, успел перехватить за длинный аркан и вытащить на отмель. За верблюдом, смотрим, тащит казака; но у него лошадь была отличная, сам он был опытный, и несло его близко от мели, так что довольно скоро выбился на отмель.

Не успели вздохнуть свободно, еще казак тонет; этого уже сбило, и принялось кувыркать, но, на счастье, его тоже несло около самой отмели, и Барсуков скоро его перехватил. Наконец все собрались на берегу, считают - одного казака нет, и Викентий остался на том берегу.

Выбрали лучших лошадей, и Барсуков с урядником отправились за ними. Мы тем временем распорядились разложить костер, так как солнце уже село и стало очень свежо. Достали спирт и сухое платье. Барсуков, как только перевез Викентия, вдруг опустился, побледнел и, легши на краю берега, стал смачивать себе голову и грудь водой.

Ему от утомления, а может быть, отчасти и от волнения, стало совсем дурно. Когда тонувшие переоделись и их напоили спиртом, мы тронулись дальше. Алтайские горы открылись во всей своей красе: кругом нас, как застывшие исполинские валы Океана, подымались на необозримое пространство горы, местами в ущельях, поросшие лесом, местами каменистые, но большею частью покрытые, как ковром, густою травой и цветами.

Чем выше поднимались мы в горы, тем становилось холоднее.

Проехав на полных рысях верст десять, мы приехали к аулу Микайле, и остановились верстах в трех от него, в долине между лесистыми горами; это урочище тоже называется Котон-Карагай.

IV

10го августа, Рахмановские ключи.

Утром, когда мы сошлись к чаю, оказалось что сравнительно все обошлось благополучно; больных после вчерашнего купанья не было. У Викентия только сильно разбита нога, вероятно, в то время, когда его кувыркало, или, по выражению Барсукова, куряло в реке.

Снова около костров досушивали чай и вещи. У мужа не оказалось ни одной сухой пары сапог. Одну он вымочил, переходя брод, другие все тонули. Наехало много киргизов; все они уселись на землю рядком; сам Микайле, восьмидесятидвухлетний старец, очень напоминал дряхлую собаку, может быть, тем, что у него глаза красные и слезятся.

Он несколько раз присылал просить водки; ему раза два дали, раз даже налили в бутылку, но потом стали отказывать. Долго продолжались наши сборы. Киргизы аула Микайле сами только что приняли русское подданство. То приводили они лошадей никуда не годных, а если и приведут хороших, не успеешь оглянуться, а они их снова угнали.

Наконец все устроилось; мы тронулись в путь, и, перейдя ручей, стали подниматься на зеленую гору. Казалась она не очень высокой, но когда стали подниматься, гора оказалась препочтенная. Несколько раз останавливались на площадках, чтобы дать вздохнуть лошадям.

Когда добрались до вершины и взглянули на долину Котон-Карагай, где оставили десять казаков, лишние юрты и тяжести, они показались нам муравьями. По горе или, вернее, долине, открывшейся на горе и покрытой великолепною травой, стояли небольшими рощами, как здесь называют, колками, кедры.

Во все стороны разваливались горы, виднелись Бухтарминская и Берельская долины, с своими белыми снеговыми реками; за ними подымались белки, то есть снеговые горы. До того громадны, великолепны были размеры этой чудной панорамы, что теперь становилось даже странно вспомнить Ульбинские горы и Титовку; точно карточный домик приставить к Исакиевскому собору.

В ближайших долинах виднелись аулы. Невольно приходило в голову, глядя на эту ширь, роскошь и красоту, что завидная жизнь кочующих здесь киргизов. Правда, только не зимой, в юрте! Солнце начинало сильно припекать и становилось жарко.

Мы сошли с лошадей у ручья, кругом его было кочковатое болото. Разумеется, сначала все принялись пить, потом стали размещаться на кочках; я как-то оборвалась и попала всей ботинкой в воду. Добрые души вытерли ее, и я стала просушивать на солнышке.

Вдруг все наши лошади, стоявшие в кучке, шарахнулись.

- «Что там?» - спросил муж.

На это казак, вытянувшись во фронт, доложил такое неожиданное происшествие, что я рада была, что сидела под зонтиком; а мадам К. так залилась смехом, что рухнула между двух кочек, придравшись к чему, все разразились хохотом.

Скоро подошли наши верблюды и вьючные лошади. Мы двинулись дальше, все продолжая подыматься; довольно долго шли по широкому карнизу, по боку горы; хотя мы ехали шагом, однако утомителен показался этот нескончаемый подъем, а Барсуков нам рассказывал, что у киргизов по этому подъему бывает «байга» (то есть скачка).

Окончательно пошли по каменистым горам. Чрезвычайно разнообразны и красивы их сланцевые вершины и осыпи; и вдруг, неизвестно откуда, между ними точно целые реки валунов. Искали следов прежде бывших ледников, но как-то никакие предположения не подходили.

Раза два нам пришлось идти по валунам. Ужасно надоедает. Лошадь ступает шаг за шагом, и надо постоянно держать повод настороже, чтобы поддержать лошадь, если она споткнется, и быть наготове сбросить стремена и свернуться с седла, в случае если она упадет.

Изредка попадали в долинках небольшие озера. Растительность тут самая бедная, большею частью голые камни, иногда покрытые ползучей березой, да в долинах около озер болотная зелень. Поднявшись на перевал, мы стали спускаться по каменистой осыпи; спуск был такой, что я велела Косте сойти с лошади и идти пешком.

На дне этой долины было тоже озерко, и бил со скалы небольшой водопад. Потом опять полезли на гору, громадную и крутую, и наконец взобравшись на вершину, увидели в первый раз Белуху. На ней лежали тучи; нам видны были только два почти одинаковые ее шпиля, наподобие двух исполинских сахарных голов.

Вытащили бинокли, трубу и стали смотреть. Киргизы и казаки тоже с любопытством прикладывали глаз к трубе, но не из любопытства, что там такая за Белуха, а что это за машина, в которую все смотрят. Егор Титыч Барсуков, хотя и сам смотрел на свою родимую Белуху, но долго баловаться нам не дал, говоря, что хотя будет еще один только спуск до Рахмановских ключей, да зато «жалостный».

А уж если Егор Титыч заявил, что будет жалостно, то действительно будет, как называл один из спутников, какой-нибудь чертолом. Наконец добрались мы до хорошенькой зеленой долины. Барсуков устремился с Ж. за соболем.

Нас же повели старшина Уркунча и его брат. Подошли мы к небольшой горке, завернули за нее; смотрим, обрыв тысячи в три футов! На дне этой котловины или, пожалуй вернее, пропасти, поросшей густым лесом, большое озеро, верст шесть длиной.

И вот начали мы спускаться по самому краю этого обрыва по карнизу; так как к нему подходят вершины дерев и кусты, то не страшно; одно что местами очень круто; камни после дождя скользкие и навалены грудами, точно действительно кто-нибудь желал, чтобы тут черт ногу сломал. Какая прелесть горная лошадь!

Она идет так осторожно и ловко, что просто любуешься. В ином месте приостановится, осмотрится, осторожно попробует ногой куда ступить, и потихоньку перебирается. Действительно, самое надежное в опасных местах полагаться на нее.

Спуск, как и обещал Барсуков, оказался «жалостным»; лошади по мокрым плитам и скользкой грязи то и дело съезжали на задних ногах как на салазках, а так как катанье это происходило по карнизу, на высоте примерно нескольких Исакиевских соборов, поставленных один на другой, то ощущение выходило довольно сильное.

Наконец муж сошел с лошади, пригласив меня и Костю тоже сойти. М. и даже несколько казаков спешились и повели лошадей в поводу. Прошли мы карниз и стали спускаться лесом; тут оказалось еще жалостнее. Корни дерев, ямы, плиты, грязь и, главное, круча страшная. Устала я очень карабкаться и скакать с камня на камень, так как у меня не было, как у мужчин, высоких толстых сапог, и втихомолку села на лошадь, видя, что Осман, тоже человек семейный, спускался на лошади.

Слышала я, как муж кричал, чтоб я сошла, но притворилась, что не слышу. Лошадь у меня была отличная, и спускала удивительно. Плохо только пришлось, когда мы с Османом, потеряв из виду проводника, забрались в такую трущобу, что ни ходу ни выходу. Куда ни взглянешь вниз, как отрезано.

Слышу, муж кричит откуда- то снизу, М. сбоку, и главное - Костя вопит:

- «Мама! Мама! сойди с лошади! Да снимите ее!»

И без того мы с Османом были не в малом недоумении, а наши своими криками окончательно сбивали с толку. Наконец и я им крикнула, чтобы не вопили и не мешали. Пооглядевшись, мы осторожно повернули лошадей и кое-как выбрались.

Весь этот спуск, очень крутой, идет пять верст, другие говорят - восемь. Зато как только спустились на долину, перейдя какой-то ручей, просто пришли в умиление: во-первых, отличная лужайка; на ней несколько больших кедров; это было очень важно для нас, так как люди могли укрыться от дождя; во-вторых, великолепное озеро, и кругом горы, одетые с половины густым хвойным лесом как шубой.

Пока пришли вьюки, мы пошли к ключам; от них так и потянуло запахом гнилых яиц, то есть серой; было довольно холодно, и над ключами стоял пар. Спустили термометр, оказалось, в воде 29° по Реомюру. Песок на дне и вода внизу оказались гораздо горячее, чем на поверхности.

Ключ назван Рахмановским, по имени бежавшего сюда, в конце прошлого столетия, старообрядца, здесь и проживавшего свой век. Обделан ключ деревянным срубом; подле ключа сухое дерево, покрытое навязанными на него тряпочками; это уже жертвоприношения киргизов и калмыков.

Егор Титыч относился с уважением и любовию к этим ключам. Подойдя к срубу, перекрестился, напился воды и умыл себе глаза и лицо.

- Как же, - говорит он, сидя на камне, около сруба, - мамонька моя была больна и говорит:

- «Сынок милый, привези мне этой водицы». Помогло.

- Да ведь от вашей деревни далеко сюда?

- Но. (Но значило у Барсукова да.)

- И ты сюда ездил за водой? Егор Титыч засмеялся.

- Вам тут дико да дивно кажет, а мне ровно у себя дома. У нас, вон тут, в лесу и избушка есть. Каждый год сюда промышлять приходим.

- Надолго?

- Да месяца на два, на три. Больше в одиночку ходим, а бывает, по два и больше.

- Есть тут около и другие избушки?

- На Калмачихе есть, верстах в двадцати. В праздник друг к дружке в гости ходим.

- Как же вы зимой тут ходите, на лыжах?

- Но.

- В лесу между деревьями разве можно на лыжах?

- Да кто ловок ходить на лыжах, так тот вëртче чем на коне. Как пустишься с горы, страсть! Так летом и летишь, присядешь маленько, да длинной палкой направляешь.

- А с этой горы можно сбежать на лыжах? - спросили мы его, показывая крутую, с вершины почти отвесную гору сажен в 400 вышины.

- Почто не можно, можно.

- А случалось тебе падать?

- Как не случалось, случалось.

- Что же тогда?

- Что? Сядешь, починишь лыжи, приладишь, да и побежишь сызнова. Ну и всяко бывает, когда как; иногда изломает всего, и лыжи изломает. Летось я с двумя товарищами промышлял на белках около Белухи; снег-то подтаял, пополз вниз, они так и сгинули. Посмотрел я, посмотрел, да за ними. Надо их отыскать. Сорвался, изломало меня всего.

- Ну что ж?

- Ничего. А товарищей-то и следа не нашел. Уж летом нашли. Лежат ровно живые, совсем свежие. Положили так вот через седло и повезли домой.

- Семейные были? Молодые?

- Молодые. Один женатый, другой так, одинокий. А то, этта я то же зимой был на Калмачихе один. Чувствую, разломило меня всего; лом во всем. Болен. Знать, горячка! Натаскал воды в избушку, дров припас около печки. Вижу, скоро не встать.

- Ну что же?

- Ничего. Суток трое лежал и избушку не топил. Всего недели с две пролежал; ничего не ел, только воду испивал.

- А потом?

- Киргиз заехал. Домой отвез.

Тут пришли верблюды; их развьючили и стали расставлять наши юрты. Около ключа сделали ширму из моего пледа и я отправилась купаться; вода такая приятная; кажется бы целый час не вылезла. К обеду собрались, как и всегда, к нам в юрту; в холодные дни я этому особенно рада, так как публика нагревает юрту.

Всю ночь шел дождь. Утром решили простоять этот день на месте. Барсуков предложил поехать посмотреть его избушку. Муж, я и Осман сели на лошадей и отправились с ним. Избушка стояла саженях в десяти от ключей, у подножия гор, в кедровом лесу.

Срублена она из толстых бревен, с плоской крышей; крошечные сени и в них сусека для муки; из сеней дверь в избу. Изба вся аршин шесть в квадрате. Половина избы занята палатями; тут же на них устроена печь из груды камней.

Крошечное окно, и повыше, в другой стене, заткнутая дыра для дыму. Барсуков с видимой любовью показывал нам, как он называл, свой дворец; просил посидеть, говорил, как зимой тут тепло.

- Вот, этта, поставишь ловушек на разных местах, где соболя ходят. Пойдешь, посмотришь, где были прежде заставлены. Ходишь-ходишь, и Бог знает где, и придешь в избу. Когда и несколько нас соберется.

А то:

- «Ребята, пойдем в ключи париться».

Пойдешь! Мороз страсть какой, из ключа пар так и валит. Разденемся, да бегом туда. Шапки на головы наденешь, сидишь-сидишь. А то раз, этта застал меня зимой буран в горах; одно спасенье; зарылся в снег. Как очень жарко станет, проверчу дыру. Так три дня просидел.

- Ну что же?

- Ничего. Буран стих, вылез, до аула кой-как добрался, обмерз весь. Киргизы домой свезли.

- Что ж с тобою было?

- Доктор был у нас в деревне из Зырянского рудника. Везите его, говорит, в больницу: надо, говорит, пальцы резать на ноге. Я не поехал.

- «Ну, - говорит, - как знаешь, а у меня с собой штрументу нет, а ране как через две недели не могу быть сюда». Сказал мамоньке, какой пластырь сварить. Уехал. Смотрю, у меня пальцы-то на ноге почернели. Плохо. Достал я бритву, спросил вина, напился да и отхватил. Так на этой ноге перстов и нет. Мы так и вскрикнули.

- Как же это ты решился?

- А то как, не отними - смерть.

- Что же с тобой после было?

- Ничего. Мамонька пластырь варила, прикладывала. Она умный человек была. Залечила.

- Долго ты был болен?

- Месяца три провалялся; весь обморожен был.

Возвращаясь из избушки, мы заметили, что облака начинают отдираться от гор; признак, что погода разгуляется. Стали поговаривать, не пойти ли нам вперед. Барсуков говорил, что хотя позади дождя и много, но может случиться и разнесет.

Решили идти. Барсуков сказал, что верблюдов брать с собою дальше нельзя, взяли одну только юрту и палатку, навьюченные на лошадях.

V

Белая Берель, 11го августа.

Собрались и пошли; почти тотчас нам пришлось подыматься зигзагами по высокой зеленой горе. Вышина и крутизна страшная. Добрались по-видимому до вершины, а там выше - такая же торчит гора. Дали лошадям вздохнуть и снова полезли зигзагами вверх.

Наконец поднялися до седелки и пошли прямо. Начался сильный дождь. Мы пустились рысью до кедрового колка и спрятались под деревьями. Ж. тотчас прилег на землю, нагреб сухих кедровых игл и развел огонь. Дождь прошел.

- «Садись!»

И снова пошли вперед. Шли мы уже белками; на многих местах лежал снег. Холодно было очень. Торопились засветло придти на Белую Берель, и шли все время, кроме подъемов и спусков, рысью. На беду, лошадь у меня попалась вертлявая и тряская; стремена мне отпустили длиннейшие, того и гляжу, что вылечу из седла.

Поправили, да сделали еще хуже: одно стремя на четверть короче другого. По-дамски сесть нельзя; трава мокрая, лошадь скользит. На беду, пошел опять сильный дождь; мы поскакали, чтобы скорее добраться до лесу. На косогоре лошадь моя толкнулась в сторону, я потеряла стремя, но как-то, за шею и гриву, удержалась.

Как ни скакали, а пока добрались до лесу, нас вымочило порядком; но под кедрами все равно что под крышей. Тут же было сделано зверовщиками или киргизами несколько шалашей из ветвей. Переждав дождь, снова пошли вперед; попали под град, который щелкал очень чувствительно, и окончательно спустились отвратительнейшим, крутым, каменистым и скользким спуском к Черной Берели.

Моя негодная лошаденка на спуске чуть было снова не ссадила меня с седла. Заупрямилась в одном месте, где надо было спрыгнуть с довольно большого камня вниз, и повернула на крутизне в сторону, вверх. Нагайка у меня куда-то запуталась, и я ничего не могу с нею сделать.

Наконец Осман выручил из беды и стащил лошадь за повод. Костя и М. спустились пешком. Мы перешли Черную Берель вброд; вода прозрачная, а не ледниковая, как в Бухтарме и Белой Берели. Брод очень быстрый, но не так глубок, как на Бухтарме.

На Берели прехорошенький водопад, красиво обрамленный темными кедрами; вообще, место прелестное. Остановились мы в зеленой долине под кедрами. На одном кедре-великане, между корнями которого мы уселись, наделаны были зверовщиками вешалки для ружей и т. д.

Барсуков рассказывал нам, что они часто тут ночуют. Отдохнув и налившись чаю, пустились дальше. Взобрались на такой же громадный перевал, как и до Черной Берели, и спустились таким же отвратительнейшим спуском. Белую Берель перешли в двух местах: сначала довольно мелкий рукав, и потом главное русло.

По сравнению этот брод показался довольно хорош, хотя тоже вода ледниковая, белая, и дно очень каменисто. Берельская долина казалась в сумерках очень мрачной и дикой; особенно поражает мертвая тишина кругом. Начиная с подъема от Микайле, я не помню, чтобы нам встречались птицы.

По крутому берегу Берели стояли отдельными колками кедры. Велено было стать на ночлег в одном из них. По бокам долины громадные горы. Добравшись до ровного места, нас несколько человек, с Барсуковым во главе, пустились карьером.

Доскакав до удобного места, мы сошли с лошадей, Ж. тотчас занялся своим любимым делом, разжиганьем костра, а мы с Костей пошли бродить и рвать цветы, которые я собирала и сушила. Барсуков толковал мне свойства многих трав и цветов.

По горам краснеет бездна бадана; его пьют вместо чая, только собирают не свежий, а прошлогодний. Барсуков уверял, что вкусом от настоящего чаю не отличишь. Вечером, когда собрались в юрту около чая, Барсуков засел тоже к нам, и рассказывал, какое тут множество медведей.

- Если его не тронешь, - говорил он, медленно прихлебывая чай вприкуску, - он не пошевелит; а на выстрел, так прямо и махнет. И мудер же он; иди к нему так, чтобы никак не услыхал человечьего духа, не то уйдет.

- А много ты их бил?

- Да кто его знает; десятка за три, либо за четыре.

- Ломал тебя медведь?

- Нет, не ломал. Одново руку сгрыз. Был я на Белухе около ледника, вижу, пять их ползает по льду; я стрелил; одного убил, трое убегли; еще одного ранил; как он махнет на меня, я за большую колоду тороплюсь, винтовку зарядить, а он лезет.

Я ему зареву:

- «Ты куда! ты зачем!» Он ошалеет от крику-то, остановится. А там опять ползет. Я опять зареву на него, он опять остановится. Наконец уж этта наровит меня згресть, я ему из-за колоды в лапы винтовку сую, а сам другой рукой ищу, ищу ножа, а у самого так все и дрожит, молюсь:

- «Мать Пресвятая Богородица!» Он винтовку-то как выбьет у меня из руки, да и потащил меня ровно соломенку; я ухватился другой рукой за колоду, рванулся, да и кинулся под яр.

- Ну что же?

- Ничего. Два ребра переломил. Полежал, полежал. Встал, вылез из яра, винтовку нашел, и тот медведь, что на меня лез, издох; шкуры ободрал. А то еще весной было, вижу, медведь большущий и медведица целуются; он этта, зайдет, в рыло-то ее лижет.

Я с подветру зашел. Стрелил. Как он медведицу-то шархнет в сторону, а сам так кубарем и скатился под гору. Та посмотрела, чего, мол, думает, милый мой так меня шарахнул? Пошла под гору, видит кровь, фыркнула, да на меня. Я ее в упор.

А то, вот-то смеху было, - продолжал Егор Титыч, смеясь и качая головой, - это уж мы пришли с промыслов, и испиваем. Пили, пили.

Бежит тут один:

«Тятенька! - кричит.

- Медведь на пасеке в капкан попал».

Мы все были без оружия (у зверовщиков правило: когда приходят друг к другу в гости, не брать с собою ни ножа, ни какого оружия; точно так же, когда идут на промысел, не берут с собой водки). Бегом! Кто еще за пазуху сует бутылку или полуштоф.

Прибежали. Медведь идет, лапа-то у него в капкане, а за капканом тащится на цепи большущий чурбан. Вот шел он, шел, остановился, взял чурбан в лапы, понес. Должно быть, надоело, вырыл яму, закопал туда чурбан, затоптал, затаскал всякой всячиной, ну, думает, ладно.

Пошел, а чурбан-то снова за ним! Остановился, сызнова потащил, принес на край яра - как шаркнет его под яр! да и сам с ним улетел! От-то мы хохотали! Кто-то спросил Барсукова, большие ли здесь медведи.

- Большущие. В вышину-то не очень высок, с двухгодовую скотину, гораздо длинный эвокой! как станет на дыбы, так вот до верху юрты будет. Это выходило аршина четыре.

- Множество их здесь, - продолжал Барсуков.

- Вот тоже было с одним, с нашим: идет он около самой Берели; наткнулся на черного зверя; тот бросился наутек, он за ним; медведь со страхов в реку (а он на воде ничего не стоющий). Плывет, только одна мордочка торчит, ни поворотиться в воде, ничего; как есть ничего не стоющий!

Товарищ за ним в воду, он удалой был и плавать, и на все, нагнал черного зверя, сел на него, схватил за голову, да и зачал курять (совать головой в воду), так до смерти и закурял. Долго еще мы сидели и толковали, но когда все разошлись, и у нас в юрте заснули, мне вдруг ясно представилось, в какой мы глуши, и что если в нашу юрту заберется медведь.

Так и представлялось, как он подымется в вышину всей юрты, и насколько днем я желала посмотреть медведя на воле, настолько теперь казалось страшно.

VI.

Белая Берель 11го августа. На ледник и обратно на ночевку.

Погода стояла отличная, и мы часов в семь отправились к Берельскому леднику. Дорога по высокому берегу Берели отличная, и мы шли на полных рысях. При солнечном свете долина казалась прелестной. Во всех местах, где растут дубы, то есть дикий укроп, кругом и около истоптано медведями; во многих местах видно было, где они лежали.

Барсуков заметил, что их тут такое множество, ровно скот пригнали; но мы, к сожалению, ни одного не видали. Скоро мы стали понемногу подыматься, все берегом же Берели, выше и выше; и окончательно вошли на карниз, какого еще не встречали.

Посмотрела я, да и велела Косте остаться на лошади; все же у горной лошади привычнее и вернее нога. Карниз этот был в четверть аршина шириной, прямо от него осыпь футов в триста; у подножия ревет Берель, более и более свирепевшая по мере приближения к леднику.

С другой стороны карниза крутая, почти отвесная гора; так что, войдя на этот карниз, ни повернуть назад, ни соскочить с лошади, в случае, если б она оступилась, немыслимо; разве через круп, но едва ли для нас, новичков, такой эксперимент возможен, потому что все-таки надо соскочить на площадь в четверть аршина ширины.

Карниз этот подымался и спускался, делал небольшие извороты, и в одном месте шел совсем наискось вниз, да тут же лежала плита торчком, через которую лошадям надо было переступать. Костя шел очень хорошо, совершенно покойно, у него, как и у меня, голова не кружилась на высоте.

Не дай Бог, закружись голова, испугайся, дерни лошадь, или просто сделай сам неловкое движение, лошадь сделает неверный шаг, оборвется, и тогда гибель неизбежная. Барсуков говорил, что после дождя идти по этому карнизу крайне опасно и надо идти пешком, потому что лошадь скользит.

У него сорвалась раз лошадь в этих местах. С этого карниза мы пошли все вверх косогором, без тропинки, по совершенно зеленой горе. Тут вышина скоро сделалась страшною над Берелью, но опасности сравнительно было гораздо меньше; тут не было отвесной кручи, и можно было, в случае несчастия, свернуться с лошади и удержаться на горе, так как она покрыта густою высокою травой; или более или менее безвредно, то есть, быть может, и без смертельных повреждений, действовать кубарем вниз по косогору.

Подымаемся мы все выше и выше, вдруг Барсуков кричит:

- «Дале нельзя! Осыпь! Поворачивайте вверх!»

В ту же минуту вижу, муж с седла долой и упал на траву. У него и так кружится голова на высоте, а тут еще был слишком тепло одет, а главное, в меховой шапке; вероятно, кровь бросилась ему в голову, ему сделалось совсем дурно.

Казак и Барсуков подхватили его под руки, и таким образом он лежал несколько минут; сняли галстук, шапку, ему стало легче. Понемногу его довели или доползли с ним до того места косогора, где была возможность спуститься вниз, стали спускаться или, вернее, сползать к реке, косогор кончался рыхлою земляною осыпью сажен в пятнадцать вышины, не более, но совсем крутой.

Костя, сойдя с лошади, скатился вниз довольно искусно. Лошади осторожно, боком, как-то особенно изогнувшись, переступают по мягкой осыли и катятся или, вернее, ползут вместе с ней; вовсе не так страшно, как казалось. Хуже всего на поворотах.

Барсуков предложил идти низом, заметив, что только придется много раз переходить Берель; решили идти через Берель. Четыре раза мы перешли вброд. Видели около воды следы копыт, как Барсуков называл, козлов, но едва ли это не сайги.

Все были в духе, болтали; я все дразнила Барсукова, что он нахвастал, что покажет ледник; он защищался, наконец с торжеством воскликнул:

- А это что?

- Где? Я ничего не вижу!

- Самый ледник и есть!

Между двух высоких гор, неширокое ущелье было загромождено отлого понижавшейся серо-шеколадной массой, которая круто упиралась в высокую, почти отвесную каменную осыпь, охватившую ее полукружием и уходившую в ущелья; под ней высились исполинские зубцы какого-то чудного кремня.

На осыпи сверкала серебряная лента Берели. Это и был ледник с своей конечной мореной.

Величавая картина эта до того не сходна была с тем, как воображала я себе ледник, что я не верила глазам, и вслух выразила свое сомнение, чем и заслужила полное негодование Егора Титыча:

- «Что же это вы, барыня, в самом деле! Разве Егор Барсуков хлопуша какая? Как же это я навру!»

Муж, бывавший на ледниках, подтвердил, что это точно ледник. Берег, по которому мы подошли к леднику, снова значительно поднялся, и против морены кончался так круто, что нельзя было сойти; пошли искать спуска, обрели снова земляную осыпь, по подобию первой, и спустились таким же способом, как с первого спуска.

Берель из-под ледника падает тремя каскадами, и у подножия морены разбивается на несколько рукавов, очень не широких, но таких бешеных, что Егор Титыч, перебравшись через один из них, закричал, чтобы мы за ним не шли. Он пошел вверх, куда-то в сторону по морене, а мы отправились против нее правым берегом Берели, заваленным большими камнями.

Наконец на лошадях стало идти совсем дурно. Лошадей и казаков оставили тут, а сами стали карабкаться дальше, перескакивая с камня на камень; местами, поднявшись немного на крутой берег, против морены, находили родимую чернику, которую не видали с выезда из Петербурга.

Ж. и Осман так увлеклись черникой, что отстали от нас. Наконец мы прошли то место, где Берель падает с морены и круто поворачивает влево. Тут стало возможно подняться по морене к леднику. Нельзя сказать, чтоб особенно удобно; огромные камни нагромождены один на другой, да и круто.

Карабкались мы долго; вода между камнями струится холодная, отличная. Несколько раз мы садились на камни, пили и смачивали себе голову; наконец добрались до ледника. Вблизи, сквозь сырую массу песка, так и сверкал лед; весь видимый нам ледник состоял из громадных глыб льда; верхние массы льда, в виде зубцов и башенок, местами до того обтаяли, что торчали в виде шпилей; одна остроконечная ледяная башенка треснула вдоль и поперек, и стояла наклонившись совсем на сторону; как мы ни желали пламенно, чтоб она рухнула при нас, она стояла, искривившись и будто поддразнивая.

В нескольких местах лед подтаял снизу, и образовал род навеса; в других местах протаял круглым окном, в котором сквозил чистый как стекло лед; в иных местах торчит иглами. Все это играло и сверкало на солнце. Из-под средины ледника била Берель, и летела вниз по морене тремя каскадами.

Упершись в противный берег, Берель круто поворачивает влево, принимает еще рукав, падающий с правого боку морены, катится уже рекой, несколькими широкими руслами. Над головами, с обеих сторон ледника, сходились к нему, почти отвесными стенами, два снеговые великана, и от них расходились лесистые горы Берельской долины.

Поразительно хорошо! Но солнце стало палить; ледник заиграл, сразу повсюду зажурчали и заструились струйки и защелкали камешки. Пора, значит, убираться! М. сказал, что и Тиндаль советует, как только заиграет ледник, уходить с него, чтобы не пристукнуло невзначай съехавшим камешком; а бывают они сажени в две в квадрате.

Спускаться было еще менее удобно, чем подыматься. Всего мы подымались и спускались по морене три часа. Сойдя вниз, я предложила свои услуги быть вожаком, - вообразила себя в некотором роде Егором Титычем. Сначала мое предложение и приняли, но дойдя до одного места, я стала советовать подняться в гору, уверяя, что, взобравшись на уступ, мы пойдем хорошею дорогой и избегнем ломанья ног по камням, нагроможденным внизу.

Муж разрешил мне идти новооткрытым путем, а сам пошел старым; М. пошел с ним, а Костя отправился за мной. Сначала пошли хорошо, но как же скверно мне стало, когда уступа, которого я ждала, взбираясь, на высоте не оказалось, а осыпь пошла все круче и круче.

Спуститься вниз, назад, нельзя, скатишься как раз на больше камни, что торчат грядой внизу, а лезть наверх ужасно. Мы поползли на коленях и локтях, из-под нас так и катится осыпь, попробуешь схватиться за большой камень, а он кубарем вниз.

Боже мой, того и гляжу, что сорвусь, а главное, мой Костя. Помочь ему ничем не могу; приказываю только не останавливаться, не оглядываться назад. Не знаю как он, но я от тревоги и не чувствовала боли, хотя коленам и рукам доставалось жестоко.

Приободряю его, а у самой душа замирает. Наконец осыпь пошла отложе, мы доползли до маленьких сосенок. Туть уже безопасно! Выбравшись подальше между ними, мы сели отдохнуть. От биения сердца я чуть не задохнулась.

Когда поотдышались и поуспокоились, я от всей души перекрестилась. Если бы несколько минут тому назад, там на осыпи, меня приговорили расстрелять за то, что я потащила ребенка на такую опасность, я бы не пикнула; а тут не услела вздохнуть свободно, стало томить неприятное сознание глупой неосторожности и ожидание неприятнейшей проповеди.

Выбравшись в кустарник, мы долго путешествовали, пока добрались до наших; между камнями тут рос низкий сосняк и множество черники, от которой мне трудно было оторвать Костю, а путешествовать вдвоем тут не вполне удобно; можно наскочить и на зверя, защиты же только маленький револьвер у меня на поясе, из которого я и стрелять не умею порядком.

Завидя нас, наши прислали нам навстречу лошадей. Спустившись к ним, мы сели в кружок в тени больших кустов. Скоро подошел и Барсуков, он был на леднике с другой стороны; жаль, что мы с ним не сошлись и не пошли взбираться на самый ледник; впрочем, он говорил, что это едва ли возможно.

В какие-нибудь три часа Берель прибыла так, что даже Барсуков, переправляясь назад с морены, думал, что пришел его последний час; мы видели, как его крутило. Против морены, между камнями, росла необыкновенная черная смородина; куст не более полуаршина вышины; листья очень миниатюрные, и ягоды не ветками, а больше на стеблях; чрезвычайно душистая и смолистая.

Возвращались назад теми же бродами, теперь более глубокими, и, слава Богу, благополучно. Все пришли в отличное расположение духа; толковали, рассказывали свои впечатления. Нас поражало, что птиц здесь совсем не видно и не слышно.

Подошли и к знаменитому карнизу. Миновать его нельзя, а за мужа смертельно страшно, чтобы не сделалось с ним дурно. Но делать нечего, идти надо. Муж ни разу не взглянул вниз и прошел благополучно. Не доходя версты четыре или пять до нашей стоянки, Ж. подъехал к нам и заметил, что хорошо бы подняться на гору, у подножия которой мы шли; с нее, говорят, видны и Катунский, и Берельский ледники.

Эта картина, при закате солнца, должна быть великолепна. Я тотчас к мужу; он разрешил, с тем однако условием чтобы Барсуков шел с нами. Барсуков был впереди; мы понадеялись, что нам его пришлют, и тотчас стали подыматься в гору.

Охотников, кроме меня и Ж., никого не оказалось. Долго шли мы зигзагами вверх, изредка останавливались на минуту, чтобы дать вздохнуть лошадям; приходилось скакать через рытвины на косогоре; у Ж. три раза рвалась подпруга, но как-то ни на что не обращалось внимания; одно было желание добраться до верху.

Гора оказалась, однако, выше, чем мы предполагали; мы не добрались еще до вершины, как солнце село. Мы все-таки продолжали взбираться; поднялись, наконец, до последнего уступа; еще несколько сажен, и мы у самого гребня; там еще один подъем, и мы достигли бы нашей цели.

Но как часто бывает в жизни, тут-то и оказалось непреодолимое препятствие. Лошадь Ж. задохнулась и стала. Посмотрел он, видит, делать нечего; заставлять ее подыматься еще выше - невозможно; как ни было жаль, пришлось вернуться.

Видя, что очень стемнело, и боясь, что будут о нас беспокоиться, мы вниз всю гору катили рысью, несмотря на то, что у Ж. лошадь была измучена, а моя лягалась как осел, только ее тронешь нагайкой; вероятно, благодаря только третьему рожку моего, превращенного в мужское, дамского седла, который служил мне точкой опоры, я не перелетела ни разу через голову.

Спустились мы, сравнительно, очень скоро, если принять в соображение усталость наших лошадей. Версты за две нас встретил старшина. Подъезжаем к нашей стоянке; темно совсем; костры ярко пылают; около них капошатся люди; чайник кипит; картина самая успокоительная и приятная.

Но Егор Титыч только нас завидел, заревел:

- «Куда это вы, Бог с вами! Да теперь черный зверь шляется! Темень какая. Да как же это можно!»

Услыхав возгласы Барсукова, и видя, что муж лежит у костра, не поварачивая ко мне головы, сообразила, что, должно быть, сильно о нас тревожились. Видя, что дело плохо, я поскорей скрылась в юрту и легла спать. Впросонках слышала, как решили идти не на Рахмановские ключи, а на Язево озеро и оттуда прямо в кочевья Микайле. Ж. и Барсуков с ночи отправились на поиски медведя.

VII.

Котон-Карагай, кочевье Микайле. От Белой Берели, через Язевое озеро, 45 верст.

Мы шли Берельской долиной, спускаясь вдоль хребта, который разделяет Берель от Катуни. Прошли небольшой перевал и пошли лесом. Берель ушла влево. При выходе из леса справа показалась Катунь, но, к сожалению, знаменитого ее водопада не видали.

Пошли равниной, по которой извивалась Язевка. Приходилось обходить и проходить большими болотами. Потом опять шли рощами; множество ключей, дорога кочевая, места прелестные! На лугах цвело множество гинциан. Барсуков рассказывал, что они употребляют этот цвет как лекарство от кровавых поносов; по его рассказу, действие настоя гинциан должно быть сильно наркотическое; когда его дают больному, он засыпает, и все время, что спит, стараются ничем не потревожить сон.

После сна, по его словам, иногда с одного приема помогает. В их деревнях, так же, как и в Бухтарме и у нас в Семипалатинске, в летние месяцы на детей повальная болезнь - кровавые поносы. В Семипалатинске и, как мне говорили, в Бухтарме, большинство детей умирают, а в деревне Барсукова в это лето из двадцати больных умирало восемь-девять, что составляет разительный контраст со смертностью у нас.

Пройдя верст 20, мы пришли к Язеву озеру; оно верст пять длины и около версты ширины. На противоположном берегу в кедровнике на склоне горы стояла избушка, вероятно, зверовщиков. Пройдя озеро, мы поднялись на горку и остановились в роще.

Какой вид открывался отсюда! Я такого не видала! Язево озеро лежит зеркалом в зеленой долине, уходившей на далекое пространство и обрамленной венцом темных лесных гор; из-за них подымались красные и фиолетовые каменистые вершины; на заднем плане, подымаясь над горами и завершая картину, белела и сверкала в лучах солнца снеговая красавица Белуха. Берельский и Катунский ледники были совершенно видны.

В трубу хорошо было видно на Берельском леднике, за зубчатым кремнем, гладкое ледяное поле; на одном из уступов кремня лежал громадный камень. Жаль, что он не съехал при нас. Катунский ледник, по словам Барсукова, отлог, так что на него легко взойдти.

Долго мы просидели на Язевом озере, любуясь прелестной картиной; наконец поднялись и пошли. Из озера снова выбегала Язева и, пробежав около версты, падала водопадом сажен в 8 вышиной. Около водопада мы спустились довольно крутым спуском, перешли Язеву и пошли левым берегом.

Еще видели тут другой водопад, летевший между деревьями с вершины горы. Нам пришлось идти узкой долиной, по сторонам ее на горах был когда-то лесной пожар. Черные, обгорелые деревья стоят и лежат по горе и всей долине; то и дело приходилось перескакивать через них.

Раза два пришлось идти каменным болотом. Ягод была бездна, и нам постоянно подносили веники смородины. Долго мы шли этой долиной; прошли рощу, в которой встретили Ж. и Барсукова, вернувшихся с неудачной охоты; перешли вброд Берель, и по широкой, великолепной долине направились к кочевьям Микайле.

Моя лошадь, тряская на рыси и брыкливая для скачки, оказалась бесподобной; мне на такой еще не случалось езжать. Летит как птица и скачет как коза. Ж. торговал ее для себя, но киргиз ни за что не продал, говоря, что готовит из нее бегунца (то есть скакуна).

На другое утро мы выступили в 6 часов утра. Много киргизов нас провожало; старик Микайле, несмотря на свои 82 года, на лошади просто молодец. Уркунча просил заехать к нему в гости; вещь весьма неприятная. Понятия об опрятности у киргизов весьма своеобразные: какой-нибудь батырь или султан, в жалованном халате или казакине с эполетами, случается, высморкается в полу казакина, а потом этой же полой вытрет и чашку, в которой подает вам воду.