Вы здесь

Залесский на Мангышлаке.

«Автор этого очерка Бронислав Залесский - личность во многих отношениях замечательная. Человек безусловно умный и талантливый, демократически настроенный, он заслуживает того, чтобы рассказать о нем поподробнее»

Ф. И. Стеклова.

С жизненным укладом, обычаями, фольклором казахского народа в середине XIX века познакомили европейского читателя ссыльные польские революционеры Густав Зелинский, Адольф Янушкевич, Адам Сузин, Бронислав Залесский и позже Северин Гросс.

Как известно, за активное участие в польских национально-освободительных восстаниях царский суд отправлял их в Сибирь и Казахстан. Изучению их жизни в ссылке много сил и времени посвятила Ф. И. Стеклова (1910 - 1980 г.г.), доцент Казахского государственного университета им. С. М. Кирова: Трогательная и о многом говорящая подробность: одну из комнат в своей маленькой двухкомнатной квартире Ф. И. Стеклова превратила в своеобразный музей, посвященный польско-казахским связям.

Сотрудничая в течение многих лет с польскими учеными, исследовательница собрала богатый материал о жизни А. Янушкевича в Казахстане, нашла его книгу «Дневники и письма из путешествия по казахским степям» и перевела с польского на русский, снабдив обстоятельным предисловием и научными комментариями.

В архивах Сибири и Казахстана Ф. И. Стеклова обнаружила ряд новых материалов о пребывании А. Янушкевича в ссылке, побывала в тех местах Казахстана, где проезжал в 40-е годы XIX в. польский революционер, и нашла ряд изменений в названиях местностей, что представляет интерес и для топонимики.

В последние годы своей жизни Ф. И. Стеклова кропотливо собирала материалы о жизни Бронислава Залесского (1820 - 1880 г.г.) и переводила с французского его книгу «Жизнь киргизских степей»*. К сожалению, эта работа не была завершена. Оставшиеся главы были переведены Бахыт Садыковой.

Ф. И. Стекловой были подготовлены к печати заметки о Б. Залесском. Здесь мы воспроизводим их с небольшими сокращениями. «Автор этого очерка Бронислав Залесский - личность во многих отношениях замечательная. Человек безусловно умный и талантливый, демократически настроенный, он заслуживает того, чтобы рассказать о нем поподробнее.

*Название настоящего издания предлагается читателю в более точном значении. Как известно, в европейских источниках того времени было принято называть казахские племена «киргизами». Но в остальном сохранена традиционная для XIX века лексика, написание терминов и названий (здесь и далее - примечания, подготовленные издательством совместно с переводчиками).

Еще будучи студентом Дерптского университета. Залесский за причастность к тайному обществу в 1838 году был выслан «по высочайшему повелению... в Чернигов с учреждением надзора». Эти слова можно прочитать в деле, заведенном на него жандармерией.

Его мать, Юлия Залесская, женщина образованная и со связями в высшем свете, потратила много денег и пролила немало слез» прежде чем выручила сына из беды. По ходатайству одного «сиятельства» Бронислав был, наконец, возвращен в лоно семьи.

Увы! Не пробыв дома и года, он вновь очутился за решеткой: теперь за «прикосновенность к делу эмиссара Рера», сперва как подследственный. Через дежурного офицера, который сначала как будто симпатизировал узнику, Залесский передал своему сообщнику доктору Реньеру «кровью... исписанную записку».

Поразмыслив, дежурный офицер предал узника, и записка попала в руки следователя. Положение подследственного, естественно, сразу ухудшилось. Залесский отсидел два года в предварительном заключении, а затем военный суд приговорил его к отправке рядовым в отдельный Оренбургский корпус.

В марте 1848 года солдат Бронислав Залесский прибыл в Оренбург. В 1849 году ему было предложено, поскольку он отличался способностями к рисованию, обрабатывать материалы Аральской экспедиции. Тогда-то и встретился он впервые с Тарасом Шевченко, который только что вернулся из экспедиции.

С тех пор не было у Шевченко ближе и вернее друга, чем Бронислав Залесский. Нет сомнений, что в жизни Залесского-художника Шевченко сыграл очень большую роль он учил и научил его рисовать, позднее обучил искусству офорта.

Долгие годы прожил Залесский в Париже. В 1865 году вышло роскошное издание альбома офортов «Жизнь киргизских степей». Двадцать два офорта и очерки к ним правдиво показали европейскому читателю, как живут люди в далеких казахских степях.

Если сравнить рисунки Залесского с иллюстрациями в зарубежных изданиях середины XIX века к поэме Сустава Зелинского «Киргиз», где казах скорее похож на черкеса, то станет понятно, что именно у него - первого из европейских художников - жизнь казахов изображена в настоящей реалистической манере.

Очень верны зарисовки утвари» костюмов, этнографических деталей, прекрасно исполнены пейзажи и памятники прошлого. В своих очерках» кроме географических, климатических» этнографических и других сведений» Залесский поместил записанные им в степи казахские сказания» рассказы людей о прошлом, описал свои встречи с известными людьми.

Работая над биографией Залесского, я обнаружила в очень редком справочном издании упоминание его очерка, написанного во время пребывания в ссылке, якобы опубликованного на польском языке в 1857 году» т.е - до выхода в свет парижского альбома офортов в сборнике «Книга мира» в Варшаве.

Это было полной неожиданностью» так как из переписки Залесского было известно, что он решительно отклонял настойчивые просьбы друзей написать о местах своей ссылки.

Но название очерка, приведенное в справочнике» не вызывало сомнения: «

- Путешествие в киргизские степи».

А что, если отказ служил прикрытием» и произведение действительно было написано? Что же дальше? Сборник «Книга мира» найти было невозможно, самые крупные книгохранилища СССР присылали мне решительные отказы, даже ленинградская «Россинка»...

Обнаружился этот сборник в библиотеке Варшавского университета - помогли польские друзья. В. Евсевицкий прислал мне микрофильм, а вскоре и сама я, будучи в командировке в Варшаве, смогла увидеть эту редкость: огромная книга, а в ней очерк Залесского...

Именно он послужил основой для французских текстов альбома офортов. Но, пожалуй, самой удивительной была последняя находка. В нескольких выпусках флорентийского журнала прошлого века (на итальянском языке) была напечатана большая политическая статья Залесского о продвижении России в Среднюю Азию.

В примечании указывалось, что статья была опубликована в одном польском ежегоднике. Но в каком и за какой год, не говорилось. Перерыты были целые кипы книг, перевернуты сотни страниц, пока поиски не увенчались успехом.

Статья была напечатана в парижском эмигрантском издании на польском языке, более того, снабжена иллюстрациями - рисунками самого Бронислава Залесского! Это зарисовки Ак-Мечети времен штурма, крепости Карабутак и строящегося порта на Аральском море Кос-Арал, а также два портрета казахов - современников Залесского».

Эти заметки свидетельствуют, с каким энтузиазмом и любовью занималась Ф. И. Стеклова историей возникновения и развития польско-казахских связей. Книга Б. Залесского «Жизнь казахских степей» ценна и интересна для нас прежде всего тем, что это заметки очевидца - правдивые, непредвзятые, реалистичные.

Привлекает широкая панорама жизни степи и ее обитателей, создаваемая автором. У Залесского одинаково хорошо получаются как описания природы края, его климата, растений, животных, так и жилищ, предметов быта и многого другого.

Занимательны изложения легенд и сказаний кочевников, проницательны замечания автора об их религиозных верованиях. Демократ по убеждениям, Залесский и в отношении малознакомого народа предельно демократичен. Как живо, остроумно, с душевным теплом описывает он казахских женщин или бывшего «степного разбойника» Кузембая.

Из-под пера Залесского образы простых степняков выходят на редкость симпатичными. Конечно, не все в книге Б. Залесского соответствует нашим нынешним знаниям и пониманию истории, обычаев, национального характера казахов.

Сказался и стереотип взглядов, характерный для европейцев того времени. Но многое увидено и осмыслено точно и доброжелательно. Поэтому мы считаем публикацию книги делом нужным и своевременным. Безусловно, «Жизнь казахских степей» имеет не только большое этнографическое значение (книге еще предстоит стать предметом детальных исследований), но и представляет несомненный интерес для массового читателя.

Жизнь киргизских степей.

«Бай хвастается скотом, бедняк – мечтами»

Киргизская поговорка.

Страницы, которые я представляю сегодня вниманию читателей, не являются ни историческим исследованием, ни трудом по этнографии. Тем более их нельзя назвать заметками туриста. Находясь в политической ссылке в этом далеком краю, я провел там девять долгих лет и неоднократно пересекал эти необъятные пространства во всех направлениях, иногда пешком, а чаще всего на лошади.

Рисование не было для меня мимолетной забавой.

Часы, проведенные с карандашом в руке, были для меня лучшими в тот период. Это были часы вдохновения и забвения жгучей печали. Между мною и природой возникало тесное сближение, я получал от нее ответы на мучившие меня сомнения.

Если мне случалось оставаться на одном и том же месте несколько дней, Я привыкал к грандиозности пустыни, лежавшей воrкруг, и открывал в каждой детали, даже в отдаленной линии горизонта, на котором вырисовывалась лишь какая-нибудь одинокая скала, - своеобразную красоту этих унылых мест.

Невольный свидетель жизни детей пустыни, я мог наблюдать ее во всех проявлениях. Из их уст мне довелось услышать несколько сказок, характерных порождений их вымысла. Здесь я предлагаю только часть собранных наблюдений и записанных мной сказаний. Думаю, что подобная работа представляет интерес, по крайней мере, своей новизной.

Насколько мне известно, ни один человек на Западе не знакомился с художественной стороной жизни описываемого мною края, не зарисовывал этих пейзажей. В моей работе, смею думать, ценно то, что весь материал собран на месте и что все рисунки, а также записи не являются плодом моего воображения, а взяты из действительной жизни.

Поэтому я берусь утверждать, что все детали моей работы, ее штрихи - за неимением других достоинств - обладают точностью и верностью.

Париж, декабрь 1864 г. Бронислав Залесский.

Киргизские степи занимают возвышенное плато Центральной Азии. Начинаясь у пределов Урала, они тянутся на восток, охватывая Аральское море и северное побережье Каспийского моря, граничат с землями туркменов, Бухарой, Хивой, Кокандским

ханством, а на севере - с азиатскими владениями России. Часть этих степей, входящая в состав Оренбургского генерал-губернаторства, занимает территорию, равную по размерам Франции, Испании и Португалии, вместе взятым.

Само название «степь», применяемое к этому краю, дает представление о необозримой равнине. Киргизские степи существенно отличаются от степей южной России и Америки прежде всего тем, что имеют характер пустыни. Невысокие холмы, покрывающие поверхность этих степей, лишенные всякой растительности, безмолвные, однообразные, напоминают волны на море.

Находясь на грани двух миров, эти степи с древнейших времен были кочевьем диких орд, которые выплескивались из Азии в Европу. В непосредственной близости к этим степям, в Отраре, поставил Чингис-хан свою временную столицу.

В другое время с противоположной стороны прикочевала сюда Золотая Орда, поработившая Русь. Все это прокатилось по степи, не оставив и следа, ибо монголы умели только разрушать. Теперь этот огромный край, обитаемый кочующими по его просторам мирными и лишенными инициативы племенами, кажется этапом долгого пути для выходцев из иной страны, родившихся под другим небом.

Край этот, несмотря на унылость своих пейзажей, своеобразен и не лишен очарования, поражающего заброшенного сюда судьбою человека с Запада. Ничто здесь не напоминает европейской жизни. В этих иссушенных солнцем степях, где нет ни одной дороги, проложенной человеком, где места похожи друг на друга, а колодцы весьма редки, ошибка в выборе направления может стоить путнику многодневных скитаний по безводной пустыне.

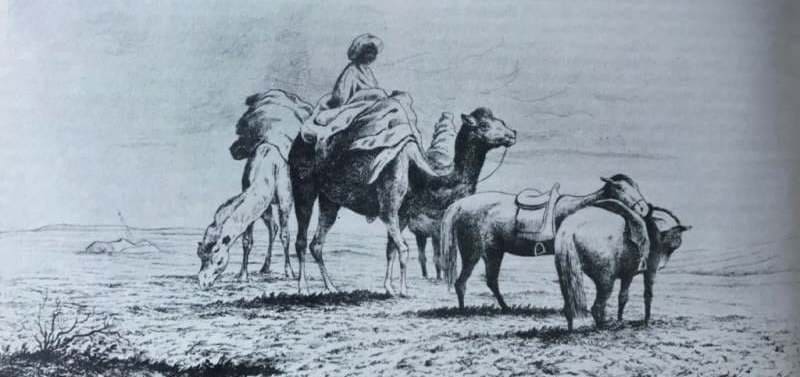

Совершенно невозможно передвигаться без проводника. Киргизы превосходно знают свои степи, ночью они ориентируются по звездам. Чужестранцу приходится поэтому пользоваться услугами проводников-туземцев, в них он прежде всего видит образчики местных нравов.

Обязанности проводника заключаются в том, чтобы находить питьевую воду, пастбище для лошадей и верблюдов, выбирать кратчайший путь, а также снабжать путника съестными припасами, которые почти всегда сводятся к баранине.

Обычно он опережает караван на несколько десятков шагов и показывает ему дорогу. Вот он виднеется вдали, как точка в пространстве. Двигаясь быстрее других, он уже нашел место для отдыха, спешился и растянулся на траве. Караван прибыл, и он снова пускается в путь.

Обычно бывает два проводника: один остается с караваном, другой рыскает по степи во всех направлениях, отыскивая либо колодец, либо небольшую лужайку. Затем проводники издали делают друг другу знаки, похожие на сигналы древнего телеграфа.

Первый проводник то пускает свою лошадь галопом, описывая с востока на запад все более тесные круги, то вновь поворачивает на восток и, внезапно остановившись, словно окаменев, вырисовывается на горизонте, как указательный столб.

Или, кружа, он уходит все дальше, выезжает на холм и спокойно усаживается возле лошади. Это «азы» степной азбуки, и каждый киргиз понимает их. Проводник, оставшийся возле каравана, выводит его в желательном направлении.

Путешествуя таким образом, чужестранец понемногу знакомится с природой края. Здесь, как и повсюду, она имеет свои будничные и праздничные одежды, дни радости и дни слез. Лучшее время - весна. Тогда степь во многих местах покрывается короткой, но густой травой, усыпанной желтыми тюльпанами, которые сверкают, как звезды.

Стада повсюду в изобилии находят корм и, в свою очередь, кормят человека. Масса птиц покрывает озера и ручьи, все дышит новой жизнью. Летом, наоборот, жар солнца сжигает траву, а песок до такой степени накаляется, что яйца, положенные в него, пекутся, как на огне.

Пересыхают многие ручьи и озера. Все живое жаждет хоть капли воды. Осень же в этих краях мягкая, спокойная, безоблачная. Порой она украшает свежей зеленью края лужаек и берега речушек, словно природа хочет подарить людям и животным еще несколько погожих дней, порадовать их последними красками перед наступающей суровой зимой.

Морозы здесь очень жестокие, а снега обильные. Ветры, беспрепятственно дующие на этих необъятных просторах, образуют дикие метели. Вся жизнь как бы замирает, бушует неделями леденящая стихия.

Тем не менее у этой дикой степи есть периоды феерической красоты, способной вдохновить живописца и поэта.

Во многих местах во время сильной жары возникают миражи.

Вся степь внезапно преображается. На горизонте вырастают горы, вырисовываются очертания зданий, блестят зеркала озер, на их воде словно всплывают леса и волшебные острова. Эти видения необычайно красочны, излучают странный свет, приближаются и удаляются, многократно преображаются, рассеиваются и испаряются в воздухе, исчезая в волнах света, из которого они возникли.

Надо знать обманчивость этих явлений, чтобы не поддаваться их соблазнам, особенно миражу озер, столь привлекательному в часы изнуряющей жары. Путешествуя по степи впервые, нельзя удержаться от желания устремиться к этим волшебным берегам в надежде освежиться возле них, но возвращаешься оттуда еще более истомленным.

Поскольку летом почти не бывает дождей, монотонность пейзажа нарушается только редко появляющимися на небе облаками, окрашенными лучами солнца в разные цвета. В этих случаях горизонт оживляется, освещается, видоизменяется и снова возвращается к своему обычному однообразию.

Солнечные закаты часто бывают очень красивыми, особенно в Закаспии. Порой они поражают неописуемым богатством оттенков, которые ни одна кисть художника не в силах воспроизвести. Но, увы, это длится всего лишь какие-то мгновения!

Необыкновенно чистый и напоенный запахами трав воздух опьяняет и придает истинное очарование местности. Этот необъятный горизонт, это бесконечное пространство внушают человеку острое ощущение свободы. Каждый испытал это, но, если это длится долго, в конце концов устаешь от однообразия и, если можно так выразиться, от пустоты пустыни.

В степи, обычно спокойной, бывают ужасающие мгновения: поднимается песчаная буря, и, несмотря на ясное небо, все вокруг меркнет. Плотные массы песка в мгновение ока скрадывают свет дня. У человека перехватывает дыхание, он почти теряет сознание.

Бороться с этой непреодолимой силой, которая разметает пески на поверхности Центральной Азии, нет никакой возможности, и ничто не останавливает ее разбег. Она опрокидывает киргизские кибитки и губит целые стада, занося и погребая их в песке.

Это страшное бедствие. Верблюды, предчувствуя приближение бури, ложатся, вытягивают шеи против ветра и издают заунывные звуки. Кони от испуга жмутся друг к другу, склонив головы, а человек припадает к земле. Буря кружит массы песка перед ним, часто кажется, что это белые столбы или, вернее, песчаные колонны, тянущиеся к небу.

Опасны песчаные бури, но еще более страшны снежные. Летний буран проходит быстро, в то время как зимний длится иногда по многу дней. Путник, захваченный им в дороге, укрывается под снегом и дожидается хорошей погоды, потому что нет никаких сил бороться с метелью.

О жестокости зимних буранов может дать представление следующий факт. Комендант одной из маленьких крепостей, желая предостеречь от бурана людей, которых он послал срезать камыш, велел палить из пушки. Но люди, хотя и находились в пятидесяти шагах от крепости, ничего не слышали и, не зная, куда идти, улеглись в снег.

Они возвратились в крепость лишь на следующий день, когда прекратился буран. Различные части степи, несмотря на общий характер, имеют особые черты. Так, степь, которая тянется от Урала к Аральскому морю, очень плоская, монотонная, подверженная зимой самым жестоким морозам, является и самой богатой пастбищами.

Пространство, которое отделяет Аральское море от Каспийского, представляет собой пустыню, почти полностью лишенную воды и растительности. Равнины, которые тянутся к внутренней части Азии, по берегам Сыр-Дарьи, местами покрыты красивыми кустарниками и оживлены течением этой красивой, вьющейся, как великолепная лента, реки.

Мангышлак, расположенный на восточном берегу Каспийского моря, представляет собой красивые меловые горы фантастических очертаний, растительность там бедная, но небо ясное. Особенностью всей степи, придающей ей общий характер, являются блестящие массы и поблескивающие почвы, пропитанные солью, которые называются солончаками. Песок повсюду рассыпан в этих уединенных местах; наиболее значительное пространство занимают Кара-Кумы («черные пески») - примерно 300 верст.

Известны также пустыни Ак-Кум («белые пески»), Кок-Кум, Барсуки, Кум-Джарган и другие, которые меньше по площади: порядка 30 или 15 верст. Ветер переметает во все стороны эти песчаные пласты, состоящие из мелкого хрупкого кварца, поминутно переворачивая до самых глубин; то воздвигает, то разрушает холмы, то прорывает ямки, то тут же снова их засыпает.

Когда вы оказываетесь в центре этих иссушенных равнин, охватывает чувство, что вы в пустыне, и на ум приходит все, что вы читали или слышали о Сахаре. Вокруг, насколько может охватить взор, видишь холмики, возникающие в одинаковой отдаленности один за другим. Нога на каждом шагу погружается в эту зыбкую почву.

От малейшего колебания ветра даже самые маленькие растения начинают очерчивать круги и причудливые фигуры. Ветер срывает с верхушек холмов облака пыли, а зимой сметает снежные наросты. Инстинкт подсказывает, что если поднимется буран, ты будешь поглощен им.

Пробудившись утром после бурана, путешественник находит слева от своей палатки те песчаные дюны, которые он накануне вечером видел справа. Эти пески, чутко реагирующие на малейшие капризы ветров, не совсем лишены растительности.

Растение, известное местным жителям под именем «кум-арчык», дает зерна, из которых делают кашу. Растения песков производят странное впечатление: возникнув из подвижной почвы, в постоянной борьбе с ветром, они растут, буквально вцепившись в землю, которая ускользает от них.

Корни у них очень длинные и крепкие. То, что на поверхности - лишь гибкий стебелек, под землей превращается в ствол. Есть, однако, несколько небольших растений, которые держатся на слабом корешке, они находятся наполовину под песком.

Ветер то заносит их, то обнажает и, выкорчевывая старые растения, дает возможность прорастать новым. Ветер здесь единственный пахарь и сеятель. Природа так расположила семена этих растений, чтобы ветер легко мог сорвать их, унести, развеять и посеять, покрыв сразу слоем песка.

Вот почему, несмотря на постоянное уничтожение этих несчастных растений, песчаные дюны покрываются ими все более и более и, как утверждают местные жители, через некоторое время природа пустыни может измениться.

У границ этих песков чаще всего бывают источники, тут уже растительность более богатая, и, кажется, что этот мрачный и пустынный край окаймлен широкой лентой зелени. Пески встречаются часто, а солончаки все же многочисленнее. Степь изобилует солью, но солончаками называют лишь места, настолько ею пропитанные, что они блестят на солнце.

Есть два вида солончаков: одни твердые, как аспидный сланец, и караваны пересекают их абсолютно безопасно, почти не оставляя следов. Поверхность других обманчива: внешне она кажется цельной, но они - как трясина, и настолько непрочны, что верхом по ним проехать нельзя.

Полностью лишенные растительности, они бесполезны и лишь ярко сверкают на солнце, словно лед, придавая местности вид еще более бесплодной пустыни. Степи имеют свою флору и свое животное царство. Первая состоит из ароматических растений, среди которых насчитывается видов пятнадцать полыни, миндаля, дикого чеснока и лука; в основном - изобилие мучнистых растений и таких, которые используют для быстрого откорма скота. У киргизов имеются для них особые названия, и старики прекрасно знают местную ботанику.

В каждой части степи свои растения; на Мангышлаке их вообще мало, больше всего в песках, начиная от Мугоджарских гор, и на берегах Сыр-Дарьи. Острова этой реки и Аральского моря в основном покрыты саксаулом диаметром 8 - 10 дюймов*, смолистым кустарником с искривленными и низкорослыми стволами; его используют как топливо, дающее сильный жар.

Повсюду в степи встречается растение, называемое «кок-пек», у которого мелкие круглые листики и микроскопический желтый цветок, его большие корни киргизы также используют как топливо. В ущельях около Каспийского моря растут иногда тутовые деревья, а у берегов Сыр-Дарьи дерево, называемое «джида»*, с гладкой блестящей корой, крепкими колючками и красивыми серебристыми листьями.

Животное царство в основном представлено дикими лошадьми, которых называют куланами, и одним видом диких антилоп с большими черными глазами, весьма проворных и очень кротких, киргизы называют их сайгаками.

Путешественник часто встречает целые стада сайгаков.

Скачут еще по степям мелкие зверьки, похожие на кенгуру**, иногда пробежит лиса, проскользнет тощий волк, крадущийся в поисках добычи. Тучи птиц опускаются часто даже у небольшого источника. Черные жаворонки, в два раза крупнее наших, оглашают немую пустыню своими нежными трелями.

По берегам Аральского моря и в прибрежных тростниках Сыр-Дарьи водятся тигры самого красивого вида (королевский тигр) и множество фазанов. Особенно много в степях змей, ящериц, скорпионов желтых и черных, фаланг, наконец, крупных черных тарантулов, которые роют в степи норки и растягивают свои сети.

Но истинный царь пустыни - это верблюд, приносящий киргизам огромную пользу и окруженный их заботой. Тот, кто был в степи, навсегда сохранит чувство, которое он испытал, услышав протяжный и жалобный крик верблюда. Если этот крик услышать на улицах или в садах наших городов, он покажется пронзительным и неприятным.

Но в этих бескрайних просторах издалека в знойную и тихую ночь голос верблюда кажется звучным и величественным, напоминая звуки церковного органа. Это и вправду степной орган, его мощь хорошо сочетается с бескрайностью степей и пробуждает в душе какие-то торжественные мысли.

Киргизы выращивают верблюдов больше, чем нужно им самим, и поэтому отдают их «внаем» в караваны. В каждом ауле, при каждой остановке на ночь можно слышать эти жалобные крики, которые до вас доносит ветер. Это настоящая музыка степи, гармония, присущая исключительно ей.

Огромное пространство степей от Урала до Петровской крепости, на протяжении пятисот верст, от Аральского моря - с одной стороны и до восточных границ Мангышлака - с другой, населено кочующими племенами киргизов, называющих себя «кайсаками» («кайсак» или «казах» означает у них «свободный человек»).

Они появились в результате смешения различных племен Центральной Азии, говорят на татарском языке'. Не являясь настоящими монголами, они, однако, имеют специфические черты этой расы и, несомненно, принадлежат к этой семье.

Киргиз обычно хорошо сложен и очень силен; чаще всего у него орлиный нос, лицевой угол довольно прямой, скулы выдаются, глаза слегка раскошены, порой наблюдаются чисто монгольские типы, имеются негустые усы и редкая борода.

Если бы античный ад разместился в этих местах, то в облике киргизов можно было бы узнать кентавров - полулюдей и полуконей. Киргиза надо видеть на коне. Проворный и ловкий, он, кажется, составляет одно целое с седлом и совершает без малейшей усталости самые длительные путешествия.

Но он ненавидит ходьбу и, если удается, избегает сделать хотя бы сотню шагов, потому что быстро устает. В своей стихии он чувствует себя только на коне. Язык, мало развитый в целом, изобилует выражениями, имеющими отношение к лошадям, для которых на каждый год их возраста имеются особые названия.

Киргиз не создал культа коня, как арабы, не возвысил и не облагородил породу, но он почти не мог бы жить без своего скакуна, заполняющего часть его жизни. Киргизы Потеряли свою былую воинственность, идущую от Чингис-хана, они даже трусливы, доказательством тому наши экспедиции в степи.

Не раз ватага киргизов, увидев сверкающие на солнце стальные бляхи на повозках русской армии, принимала их за «зимбераки» (так они называют пушки) и пускалась наутек. Когда их наняли помощниками при взятии кокандской крепости Ак-Мечеть, они стали рыть себе пещеры и прятались там, пока шла осада, но как только крепость была взята и враг повержен, киргизы первые бросились грабить и опустошать.

Как все трусы, они бывают очень жестоки к слабым и беззащитным. Нельзя, однако, отрицать, что, обладая большой проницательностью и живым умом, киргизы наделены также некоторым добродушием и большой простотой, которая происходит от их образа жизни.

Ловкий и хитрый, как все монголы, киргиз часто по-детски наивен и невероятно беспечен. Полный любопытства, но и медлительный, он так привязан к своей степи, что почти не может переносить жизни в другом месте, особенно среди стен.

Чувство родины развито не больше, чем у других народов Востока; он легко и слепо подчиняется авторитету. Религиозные представления развиты у них весьма слабо. Соседство с Бухарой, Хивой и оренбургскими татарами способствовало известному распространению некоторых идей и обычаев Корана Насыщенный восточными традициями образ жизни привел к тому, что их причислили к последователям Магомета.

В действительности же они

таковыми не являются, и трудно определить, к какому культу они принадлежат. Что касается вероисповедания, у них лишь общие понятия о божестве. Достоверно, что они не совершают омовений и молитв, предписанных исламом, не имеют мечетей и мулл и не совершают никаких паломничеств к гробу Пророка.

Киргизы никогда не являли миру религиозного фанатизма истинных магометан. В настоящее время киргизы занимаются исключительно кочевым скотоводством. Русское правительство хотело приучить их к земледелию и делало попытки такого рода на берегах Урала и Илека.

Там уже есть маленькие лачуги, можно встретить то верблюда, навьюченного снопами ячменя или пшеницы, то нагруженную такой же поклажей повозку, то киргизских женщин с серпами в руках. В этих краях могло бы развиваться земледелие, почва очень плодородна, но ее обработка - пока редкое исключение именно из-за трудности, а также еще потому, что это занятие чуждо натуре степных пастухов.

Несмотря на все усилия, земледелие не получило еще здесь желаемого размаха. Степь лучше всего приспособлена для разведения большого количества лошадей, овец и другого скота. Степи сравнивают с морем, и не без причин: та же необъятность пространства, ограниченного лишь горизонтом; степные ураганы похожи на морские штормы; миражи - на фата-моргану* и, наконец, в воздухе проносятся стаи больших белых птиц, похожих на морских.

Если степь напоминает море, то и киргизы похожи на моряков. Обветренные и опаленные лучами солнца, они говорят, повышая голос? как и моряки, которые разговаривают друг с другом в бурю и ураган. Сидя на спине верблюда, настоящего корабля степей, они испытывают качку, подобную морской, ориентируются по звездам и благодаря своему острому зрению легко различают самые отдаленные предметы, будто смотрят в подзорную трубу.

Встреча двух путников в степи является настоящим праздником, большой радостью, вроде той, которую испытывают два корабля, встретившиеся в океане. Корабли, еще издали заметив друг друга, сближаются и начинают сигналить, приспуская паруса, чтобы узнать - свой или чужой, осведомляются об оставленных портах.

Так и киргизы, не слезая с коней, спрашивают, из какого аула, куда направляются, по какой дороге, нужно ли остерегаться разбойников. Затем каждый продолжает свой путь. И ураган в степи, особенно зимой, не срывается ли он с цепи с той же силой, как и шторм на море? Ведь не один там погибает тогда...

Но сравнение - не отождествление. Степь не имеет ни могучей жизни моря, ни его бесконечного разнообразия, она всегда остается пустыней. Киргизы разделялись в старину на три орды: Большую, Среднюю и Малую. Большая Орда, или Золотая Орда, ныне называемая Букеевской, является самой богатой из всех и кочует между Волгой и Уралом.

Средняя Орда занимает степи южной Сибири, а та часть степи, несколько зарисовок которой мы воспроизводим здесь, принадлежит Малой Орде. Как и две предыдущие, она разделена на племена и семьи и состоит в ведении Оренбургского генерал-губернатора, который назначает султанов и чиновников по своему усмотрению.

*Дюйм - 2,54 см.

*Джида - серебристый лох (каз.).

** Очевидно, Залесский имеет в виду тушканчиков.

*Фата-моргана - сложная и редко встречающаяся форма миража, при которой на горизонте появляются сложные и быстро меняющиеся изображения предметов, находящихся за горизонтом.

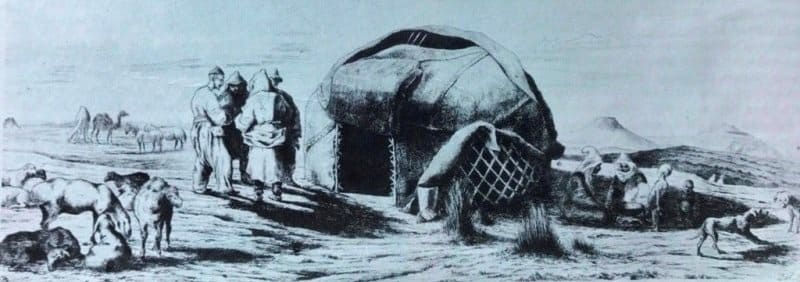

Кибитка, или палатка киргиза.

«В случае переезда с места на место такая кибитка разбирается в мгновение ока, жерди и войлок скатывают отдельно и грузят на спину верблюдов. Размеры кибитки зависят от достатка хозяина, иногда она бывает даже в двадцать шагов в диаметре, но только у самых богатых киргизов»

Кочующие киргизы, подобно всем скотоводческим племенам, вынуждены были изобрести для себя такое жилище, которое защищало бы от холода и чрезмерной жары и которое могло быть легко перевозимо с места на место. Этим требованиям прекрасно отвечает их кибитка: она состоит из вкопанных по кругу жердей, накрытых кусками толстого войлока из верблюжьей шерсти.

Жерди, образующие у основания решетку, собраны на вершине деревянным обручем в форме купола. Таков вид кибитки мало-мальски имущего киргиза. Обитатели равнинного края несомненно нашли в небесном своде первую модель этой архитектуры, лучше всего отвечающую местным нуждам: будучи округлой, она более устойчива при ветре и быстрее сохнет после дождя.

Отверстие вверху служит для выхода дыма из внутреннего очага, а в летнюю жару, когда пищу готовят на свежем воздухе, - окном для освещения жилья. Когда лучи солнца становятся палящими, отверстие вверху затягивают, приподнимают войлочные полы кибитки для продувания, получая таким образом тень и свежий воздух.

В случае переезда с места на место такая кибитка разбирается в мгновение ока, жерди и войлок скатывают отдельно и грузят на спину верблюдов. Размеры кибитки зависят от достатка хозяина, иногда она бывает даже в двадцать шагов в диаметре, но только у самых богатых киргизов.

Последние умеют придать ей и более красивый вид: войлок бывает белым, полосы его, обвивающие кибитку, изящно вышиты в восточном стиле, внутри ковры, развешано оружие и различные предметы домашнего обихода. Таково жилище султана или бия, восточной знати, которую киргизы называют «белая кость», чтобы отличить от простых смертных.

К тому же кое-кто из них имеет несколько кибиток для своих жен, поселяя в каждой одну из них. У большинства же киргизов кибитка предназначена для размещения всей семьи, она желто-серая, цвета обычной верблюжьей шерсти, часто почерневшая от дыма, без украшений и вышивок, но по форме похожая на жилище богатых.

Чтобы перевезти большую кибитку султана, нужно несколько верблюдов, так как жерди более длинные и большие войлоки значительно тяжелее. Для перевозки обычной киргизской кибитки вполне хватает одного верблюда. Бедняки, которые не в состоянии сделать себе кибитку, обходятся тем, что они называют «джолым-уй».

Она гораздо меньше, состоит всего из нескольких жердей, соединенных наверху маленьким деревянным кругом, и покрыта одним кругообразным куском войлока. Самые бедные киргизы летом проводят ночи под открытым небом, а зимой ищут пристанища в юртах богатых.

Остальные называют их «байгушами», относясь к ним если не с презрением, то, по меньшей мере, с пренебрежением. В степи иногда встречаются одинокие кибитки, но чаще их бывает несколько, и они образуют аул, маленький поселок в степи.

По одному такому аулу можно составить общее представление об образе жизни киргизов, настолько их существование примитивно и однообразно. Весной и летом, в ясную погоду, вся жизнь проходит вне кибитки, которая служит тогда лишь складом домашней утвари и убежищем для ночного отдыха.

Зимой, напротив, в ней сосредоточивается вся жизнь. Днем аул почти не оживлен. Мужчины, любители верховой езды, большей частью покидают аул, а те, которые остаются, проводят свое время в бесконечных разговорах, лежа на солнце или сидя по-восточному.

Женщины присматривают за кухней, и только дети носятся туда и сюда, чаще всего совершенно голые, с раздутыми от молока животами, ибо молоко является оснодой их питания. Лица смуглые, головки бритые, иногда в виде украшения на макушке оставляют тонкую и длинную косичку из черных волос - так выделяется младший ребенок в семье.

Стада в это время далеко, лишь поблизости киргиз оставляет одну-двух лошадей, чтобы иметь их всегда под рукой. Неподалеку отдыхает несколько верблюдов, а около кибитки только собаки, любимые молчаливые спутники пастухов.

Ближе к вечеру, на заходе солнца, картина меняется: со всех сторон возвращаются стада огромное множество баранов, степных лошадей, немного мелкого скота и, наконец, верблюды. Эта разноцветная масса стекается вместе.

Пастухи кричат, женщины и девушки бегут доить овец и кобылиц. Ржание лошадей, блеяние баранов, низкий, но пронзительный крик верблюдов смешиваются с шумом людей. Порою лучи заходящего солнца придают своеобразие этой картине.

Как только подоят кобылиц и овец, проверят и сосчитают скот, все снова погружается в тишину. Стада бредут к ночным пастбищам, а семья собирается на общий ужин. Обычно аул располагается невдалеке от воды и пастбищ, чтобы достаточно долго не двигаться с места.

Но как только трава съедена, тотчас подумывают о перемене стоянки. Старейшина аула, называемый аксакалом, садится на коня и отправляется на поиски более подходящего места. Эти поиски продолжаются несколько дней.

После возвращения старца между мужчинами начинаются шумные обсуждения, но в связи с тем, что все - особенно старики - хорошо знают степь, выбор делается довольно быстро. Тогда аксакал дает знак собираться в дорогу, и весь аул приходит в движение.

Это очень привлекательная картина: отъезжающие киргизы наряжаются в свои праздничные одежды, халаты самых ярких расцветок, у богатых - обшитые золотым галуном - как для самого большого торжества. Старейшина аула выступает во главе, его жены следуют за ним на конях, седла которых покрыты красным сукном или ковром; остальные едут как придется: кто на коне, кто на верблюде.

Иногда из корзины, подвешенной к боку вьючного животного, выглядывают бритые головки детей. Сундуки, в которых содержится движимое имущество и домашняя утварь, находятся также на спине верблюда или лошади, степные бараны*, сильные и на длинных ногах, несут самую легкую поклажу.

Бедняки, или байгуши, идут пешком, гоня перед собой стада, а собаки заключают шествие. Все очень веселы, у всех праздничный вид. Прибыв на новую стоянку, проводник намечает место для каждой кибитки6. Верблюды ложатся, в мгновение ока их разгружают.

Разворачиваются кибитки, и по истечении нескольких часов не остается никаких признаков только что проделанного путешествия. Жизнь течет по своему привычному руслу, и только одна степь, еще не вытоптанная, свидетельствует о том, что временные жители пришли сюда совсем недавно.

А на месте, которое они покинули, не остается ничего. Необходимо лишь время, чтобы трава пустила новые ростки, а ветер стер следы конских копыт... Существование, которое ограничивается удовлетворением самых простых потребностей, - радостно лишь пока держится прекрасная погода и пока тепло.

Особенно хорошо здесь весной. Степи покрываются зеленью почти мгновенно, стада, исхудавшие за зиму, быстро прибавляют в весе, кобылицы и овцы дают гораздо больше молока. И вот киргиз, обрадовавшийся теплу, греется на солнце, навещает соседние аулы, собирает новости, до которых весьма охоч, и повсюду ест и пьет досыта.

Но когда приходит зима, положение становится очень тяжелым, просто ужасным, степняк должен быть закаленным, чтобы ее выдержать. Более богатые киргизы покрывают тогда свои жилища двойным слоем войлока, но большинство вынуждено переносить сильные зимние холода в той же самой кибитке, где жили летом.

Повсюду в степях, в частности в той, что тянется от Урала до Аральского моря, морозы достигают 30 с лишним градусов по Реомюру**. Тогда киргизы ищут защищенных мест, ущелий, холмов, которые предохраняют от ветра, по крайней мере, с одной стороны.

Они подгребают снег к кибитке, а внутри ее жмутся друг к другу, чтобы согреться. Посреди кибитки в течение дня медленно горит, поддерживаемый кизяком, огонь. Ночью маленькие дети ложатся спать в еще теплую золу. Молока становится меньше, они часто страдают от голода и почти всегда - от холода.

Любимый напиток киргиза, его нектар - это кумыс, приготовленный из кобыльего молока. В каждом жилище есть большой бурдюк из шкуры коня, называемый саба, который лежит на маленьком деревянном табурете у входа в юрту.

Туда погружена палка, у богатых различно инкрустированная, служащая для размешивания напитка. В этот бурдюк наливают свеженадоенное молоко кобылиц. От непрестанного помешивания оно начинает бродить, и через несколько дней получается напиток, который по вкусу напоминает кислое молоко, но он настолько сильный, что, будучи разлит в бутылки, пенится как шампанское и выбивает из горлышка затычки.

Если выпить его много, он приводит в веселое состояние духа и опьяняет. Кумыс содержит столько питательных веществ, что его прописывают чахоточным больным. Живя среди киргизов и ведя такой же образ жизни, вдыхая степной воздух и употребляя мясо без хлеба, а также много двигаясь, больные вновь обретают силы и даже полнеют.

Существует и другой напиток, айран, но он менее уважаем, чем кумыс, и его употребляют только когда нет последнего. Вообще считается, что айран - напиток бедняков. Для тех, кто впервые увидит, сколько кумыса пьют киргизы, это покажется невероятным.

Кумыс, приготовленный однажды, сохраняется всю весну. В саба, где он содержится все время, подливают свежее молоко, оно бродит само по себе и дает нужные качества. Киргизская кухня отнюдь не утонченная. Основой питания кочевников являются молочные продукты, хлеба они совсем не знают.

Их жилье, одежда и даже, кажется, они сами - все пропитано запахом молока. Иногда из маиса* и проса, выращиваемого кое-где на Мангышлаке и на берегах Сыр-Дарьи, приготовляют своеобразные пресные лепешки, похожие на еврейскую мацу**, из различных сортов муки делают соусы к мясу.

Баранина - наиболее распространенное блюдо, но больше ценится конина. Киргиз великолепно знает анатомию барана: сняв с большой ловкостью шкуру, искусно разделывает его на части. Почти каждая часть барана готовится различным способом: одна зажаривается, другая варится или обжаривается на углях. Но самым распространенным здесь кушаньем является бесбармак (буквально - пять пальцев), который едят руками, без ложки или вилки.

Это баранина, разрезанная на кусочки и политая соусом. Мясо вынимают из котла, берут горстями и отправляют в рот. Очень ценятся колбасы из кони-| ны, но самое лучшее блюдо, которое могут позволить себе только богачи, - это жеребятина.

Мясо верблюда едят только в крайнем случае и только голодающие бедняки. Киргиз не так ловок на коне, как черкес, одежда которого легкая, узкая в талии и совсем не стесняет движений. Киргиз же носит несколько широких халатов, один на другом.

Кроме того, в пище он не так воздержан, как житель Кавказа, напротив, киргиз - большой любитель поесть. Однако в случае необходимости он умеет терпеливо поститься несколько дней. Но как только он добирается до пищи, может съесть столько, сколько и не снилось европейцу.

Собираясь в дальнюю дорогу, он любит поесть впрок и тогда он способен один съесть целого барана. Полнота у киргизов расценивается как красота или, по меньшей мере, - как качество, которым они гордятся, как и вообще любым достатком.

Домашняя утварь - это уже упоминавшаяся саба, кожаное ведро - торсык, треножник и железный котел, в котором приготовляют все кушанья, большие чашки, из которых пьют кумыс, несколько металлических кувшинов, но не европейской формы, сумка, где лежит тесак - нож, который они называют «пшак», неразлучный компаньон всех приключений, кроме того, сундуки, служащие шкафами для одежды.

Киргизы считают, что одежды никогда не бывает достаточно, собирают ее как можно больше, гордятся ею. Халаты, получаемые чаще всего из Бухары, вытканы обычно из шелка, но плотные и пестрые. Очень ценится сукно; главным образом, халаты из пунцового сукна, обшитые золотым галуном.

Русское правительство иногда преподносит их в подарок. Киргиз, получивший такой халат, не упустит случая похвастать им. Он готов, преодолеть десятки верст и даже больше, чтобы показать себя в наряде даже перед незнакомыми, но занимающими, по мнению киргиза, высокое положение людьми.

Дома, в своем ауле, киргиз носит простые широкие штаны с какой-нибудь курткой. В жаркое время ездит по степи чаще всего полуголый, покрыв голову огромным колпаком из бараньей шкуры. Колпак этот, или малахай, является обязательной принадлежностью костюма киргиза.

Случается, что летом богатые заменяют его высокой белой войлочной шляпой или легким суконным капюшоном, но это редко. На востоке вообще стараются держать голову в тепле, то. же самое и в киргизской степи. Малахай, как почти все, что имеют киргизы, весьма практичен: широкий, с подкладкой из бараньей кожи, очень мягкий, он служит также подушкой.

Во время же дождя или ветра ничего нет лучше для защиты не только головы, но и шеи и плеч. Под малахаем на бритой голове носят маленькую шапочку, она называется тюбетейка, и ее привозят из Бухары. У богатых она опушена мехом.

У богатых султанов порою встречается европейская домашняя утварь, например, самовар и чайный сервиз, но это редкое исключение. Самой большой роскошью в кибитке считаются ковры, которыми ее покрывают изнутри. Цена их бывает самая различная.

Бедный киргиз раскладывает в кибитке серый войлок из верблюжьей шерсти, а богачи даже и войлок употребляют белый с цветной бахромой и каким-нибудь рисунком. Богатые владельцы табунов имеют бухарские или хивинские ковры.

Киргиз - большой любитель оружия, и ему нравится выставлять его напоказ, даже если он и не отличается храбростью. Отправляясь в поход, он берет с собой огромную пику, называемую «найза», которой он мог бы даже издали поразить врага, если бы она не была слишком гибкой.

Сбоку у него кривая сабля, колчан со стрелами, уже начинающий выходить из обихода, и иногда пистолеты. Но у него всегда есть мултук, то есть очень тяжелое и длинное ружье с фитилем. К нему обычно прилажено нечто вроде колышка, который легко переносится вместе с ружьем и позволяет лучше целиться.

Все это оружие, изготовлявшееся в давние времена в Центральной Азии, служит скорее для парада, чем для дела. Лезвия сабель и стальных ножей, выкованных холодным способом со свойственным жителям Востока терпением, хорошо наточены.

Настоящим же оружием, которым киргиз пользуется и дома и в походах, является нагайка, или камча. Она сплетена из полос сыромятной кожи и бывает до дюйма толщиной. В условиях их жизни такая камча, несомненно, является оружием.

Но киргиз обычно пользуется более тонкой, которую дает почувствовать своей жене, подчиненным и лошади. Камча всегда свисает с руки или крепится у седла. Страстно любя верховую езду, киргиз должен заботиться о конской сбруе.

Седло для него - предмет гордости. Большая металлическая накладка покрывает обычно переднюю часть седла, которая у богатых инкрустирована разноцветными камнями. Уздечка украшена побрякушками, как и сбруя лошади, металлические стремена отделаны также в восточном стиле. Зимой чаще пользуются деревянными стременами.

Все это киргиз в праздничные дни выставляет для обозрения, особенно перед чужеземцами. Пунцовые чепраки, покрывающие седла, халаты - все тогда выложено на сундуках, как доказательство богатства собственника, и не нужно этому особенно удивляться, так как богатство здесь дает право на почет.

* Кибитка - устаревшее название переносного жилища (юрты), употреблявшееся в европейских источниках.

*Трудно сказать, о каких животных говорит Залесский.

**Около 38° мороза по Цельсию (1°R = 1,25°C).

*Маис - кукуруза.

**Маца - тонкие сухие лепешки, которые иудаизм преди сывает есть верующим в дни пасхи.

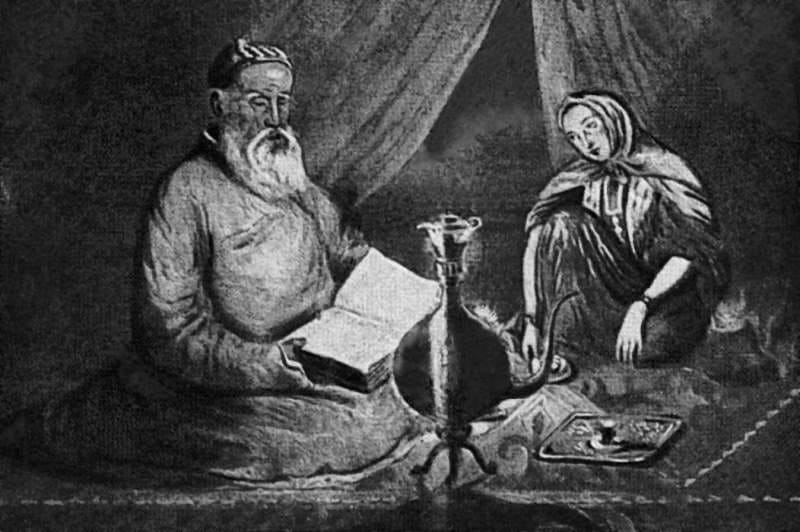

Жизнь в киргизской кибитке.

«Я провел один день у киргиза по имени Есет Котибаров. Для этой эпохи это была интереснейшая личность, очень популярная в степях. Он, самый богатый человек своего рода, долгое время не хотел признавать русское правительство, и несколько военных отрядов довольно долго напрасно искали его в степях»

Киргиз гостеприимен. Точно так, как он не упустит случая побывать всюду, где можно наесться и напиться до отвала, так же он рад принимать гостей у себя. Табуны коней, которые составляют все его богатство, дают ему весной массу молока, которое невозможно использовать только в своей семье.

Поэтому у богачей во время изобилия беспрерывные сборища. Хозяин дома или его гость, которому он оказывает наибольшее уважение, обычно занимает почетное место напротив входа. Остальное общество располагается кругом, остается только то место, которое служит очагом.

Все сидят по-восточному, скрестив ноги. Каждый, кто входит в кибитку, обязан сначала помешать в саба, которая поставлена возле двери, затем воздать хозяину «салам», простирая к нему сложенные вместе руки, после чего вошедший может расположиться около других.

Женщины разливают кумыс, полные чашки идут по кругу. Когда весна благоприятная и кумыс в изобилии, любой незнакомый, лишь бы это был киргиз, может приходить на эти огромные собрания. Разговор в это время шумный, из рук в руки переходит нюхательный табак, а праздник кончается лишь тогда, когда любимого напитка не остается ни капли.

Но если появляется чужеземец, которого хозяин хочет чествовать, султан или бий, или даже батыр - храбрый человек, которого уважают в степи, тогда собрание уже не бывает таким шумным. Хозяин проводит новоприбывшего к почетному месту и, засвидетельствовав удовольствие, вызванное его приходом, объявляет, что по этому радостному поводу следует заколоть барана.

Пока женщины его не приготовят, - речи не иссякают. Киргиз страстно любит говорить. Если это не султан и не старейшина рода, то его вопросы не прекращаются. Султан же считает нужным сохранять свою важность и не вступает с незнакомым в длинные разговоры, отвечает односложно или же разражается сентенциями с большими паузами.

Если он принимает у себя чужеземца и даже знает его язык, он никогда этого не показывает, обращается к переводчику и заставляет переводить каждое слово. Только спустя некоторое время, когда он становится простым смертным, а позднее даже другом, кунаком чужеземца, тогда он с удовольствием обо всем говорит и задает вопросы.

Но одного визита часто недостаточно, чтобы растопить лед. Впрочем, это зависит от особенностей личности. Киргизы очень красноречивы и считают это доказательством превосходного воспитания и высокого происхождения. Когда высокая персона разожмет, наконец, зубы, поток восточных метафор переливается через край, он говорит с большой беглостью, повышая голос и жестикулируя.

Я провел один день у киргиза по имени Есет Котибаров. Для этой эпохи это была интереснейшая личность, очень популярная в степях. Он, самый богатый человек своего рода, долгое время не хотел признавать русское правительство, и несколько военных отрядов довольно долго напрасно искали его в степях.

Он всегда успевал ускользнуть от них и вовремя исчезнуть. Спустя длительное время, убедившись, что борьба невозможна, он со всем своим родом присоединился к киргизам, принявшим русское подданство, и даже сам не раз оказывал услуга российскому правительству.

Киргизы называли его батыром, и он не признавал никакого другого титула, считая, что этот ему наиболее подходит. Он оставался вождем своего рода, собирал налоги, усмирял раздоры и исполнял должность судьи. Он принял меня и моего спутника со всей восточной пышностью, окруженный своими братьями и родственниками, приветствуя общепринятым «салам алейкум», проводил в юрту и, усадив на место, первым начал разговор с общих замечаний о жизни и людях.

Так, например, он сказал, что человек - как закрытый сундук: глядя на него, не знаешь, что он содержит. Может быть - тряпье, может быть - богатые одежды. Об этом не узнаешь, пока его не откроешь. Что у человека на уме и на сердце, нельзя узнать, пока он не заговорит, ибо слово - как ключ к сундуку.

Друзей он делил на различные категории. Одни - льстят, чтобы их чествовали и угощали; другие укрепляются за счет друзей; третьи - рады проявить участие, когда мы счастливы, и покидают нас, как только к нам приходят горе и нищета; наконец, такие, которые при необходимости готовы даже голову за вас отдать.

Этих последних, добавляет он, почти нет на земле. Но такой друг, или тамыр, - самое драгоценное сокровище. Его длинные философские речи, которые все присутствующие киргизы одобряли, выражая иногда свое восхищение восклицаниями «ой-бой-ой», закончились лишь тогда, когда женщины внесли котел с бесбармаком.

Мы должны были извлекать из него мясо своими пальцами, как это делали все вокруг. Хозяин дома явно что-то искал в котле. Наконец он извлек оттуда кусок жира, который не стал резать на мелкие кусочки, а поднес его ко рту, откусил половину, другую засунул в рот своему гостю.

По киргизскому этикету это рассматривается как самое высокое внимание, и кто хочет прослыть человеком хорошо воспитанным, должен принять это от хозяина. Так начинаются наиболее близкие отношения. После бесбармака идет кумыс, затем плов, то есть - еще раз баран, но приготовленный с рисом и изюмом, потом снова кумыс.

Разговор становится менее церемонным, более естественным, отношения улучшаются. Но дружба, как ее понимают в степях, не может завязаться без помощи подарков. Есть такой обычай, когда хозяин должен поднести своему гостю все то, что тот похвалит.

Но он при этом прекрасно знает также, что, в свою очередь, может и сам получить то, что ему придется по вкусу. На этой основе мы скоро пришли к очень сердечным отношениям, с большими уверениями в дружбе. Хозяин дома предложил нам лошадей и даже верблюда, но когда мы всерьез захотели купить лошадь из его табуна, мы увидели, что нас в качестве новых кунаков собираются красиво обмануть...

Вот к чему привела вся эта дружба! Киргиз расспрашивает обо всем. В наиболее удаленных частях степи, где редко можно встретить европейца, одеяние которого весьма отличается от одежды киргиза, даже простые пуговицы дают пищу бесконечным расспросам.

Если гость хочет быть любезным, то он должен много есть и как можно больше говорить! Но совершенно неприлично спрашивать отца семьи, сколько у него детей, или молодую девушку - есть ли у нее жених! Кроме собраний, обычных для сезона кумыса, любое событие в семье является поводом для празднества, на которое собирается большее или меньшее количество гостей, в зависимости от достатка хозяина дома.

Свадьбы, похороны, рождение детей, помолвки и т. п. также являются поводом для приглашения общества. Подобный пир называется «той», и если его дает богатый, об этом оповещают заранее, и гости собираются со всей степи. Эти пиры часто заканчиваются скачками, которые киргизы очень любят и устраивают повсеместно.

Личностью, уважаемой в степи, или, по меньшей мере, окруженное в глазах всех некоторым страхом, является баксы, или колдун, разновидность обычного шарлатана, которого приглашают к больным. Он играет также роль прорицателя и выполняет еще много фокусов различного рода.

Его прибытие в кибитку всегда собирает массу народа. Судорожная пляска, которая приводит его в состояние каталепсии, бормотанье и магические пассы, исключительное мастерство в игре ножами, к тому же знание свойств многих трав - все это поражает воображение бедных и невежественных пастухов, которые подвержены многим предрассудкам.

Такой баксы никогда не уходит из аула, не получив подарков. Но действительно любимым человеком, необходимым для развлечения степного общества, является сказитель. Их здесь великое множество, и в их памяти хранится вся степная литература.

Киргиз любит музыку и при случае слушает ее с большим вниманием. Путешествуя один по степи верхом на коне, он любит тихо напевать, но всегда один и тот же мотив и на той же ноте . Если киргизы импровизируют песни, то делают это чаще всего в поездках.

Они берут только одно слово, название предмета, который попадает в поле зрения, и повторяют беспрерывно, меняя только интонацию. Таким образом, например, киргиз будет петь в течение часа: «гора, гора, гора», или «лошадь, лошадь, лошадь» и т. п.

Настоящую песню к мелодии приспосабливают редко9. Поэтому те, кто сочиняет музыку, очень ценятся. На пиршествах такой бард степей получает много еды и кумыса, а если сумеет хорошо развлечь собравшихся, то ему подарят несколько баранов. Тогда, аккомпанируя себе на музыкальном инструменте с двумя струнами, единственном в степи , восхваляет в песне султана, который здесь присутствует, батыра или хорошо излагает сказание. Именно старые сказания и представляют наибольший интерес.

Простые, как библейские легенды, они в то же время отражают самобытный характер восточной фантазии. Это настоящие произведения степей, они передают местный дух, быть может, даже лучше, чем длинные описания. Киргизы называют эти сказания «ертеги».

Мы воспроизводим здесь некоторые из них во всей их простоте, какими слышали в рассказах Мурзакея, одного из сказителей степи. Мурзакей был очень бедным, байгушем, но своими сказаниями заработал стадо баранов и заслужил уважение.

У Мурзакея широкий лоб и добрая улыбка, он молод. Он говорил, что слышал эти сказки еще от стариков, которые рассказывали их так же, как и он.

Сказание о батыре Шора.

«Теперь страной кызылбасов правил хан Казан, прослывший жестоким и алчным властителем. Он не давал покоя большим и малым соседним странам, принося им неисчислимые страдания. У него было огромное войско, с ним он сокрушал врагов и каждый день пригонял рабов и скот, привозил со всех четырех сторон света награбленное добро. Редко кто был способен оказать достойное сопротивление хану Казану, и со временем он настолько поверил в свои силы, что захотел завоевать весь мир. Однажды, выждав удобное время, он посадил все свое многочисленное войско на коней и двинул его на земли ногайлинцев и казахов, с которыми давно враждовал.»

«Тайбурыл». Отрывок из эпоса “Кобланды-батыр”.

Все на свете от бога.

В окрестностях Казани жили когда-то, много лет тому назад, три батыра по имени Кара, Тама и Джакей. Каждый из них имел сына, и они также были батырами. Когда подходило время, они женились и имели своих детей. Только у Нурека, сына Кара, детей не было.

Однажды старый батыр праздновал той, собралась вся семья. Нурек со своей женой был в числе гостей: вот стали поднимать его на смех за то, что нет у него детей, а жену его за то, что она бесплодна. Наконец упрекали Нурека за то, что он пришел на той, покрытый стыдом, поскольку нет у него потомства.

Сжалось сердце батыра. Вышел он вместе с женой, вскочил на коня и пустился в степь, плача от оскорблений, которые ему нанесли, и оттого, что жена его бесплодна. Глубокое горе и жгучие слезы ослепляли его. Не видя перед собой ничего, он пересекал овраги, реки, и ветер степей осушал его слезы.

Он жаловался богу, что тот допустил до такого позора. И бог сжалился над ним. Как вернулся он в свою степь, жена его, наконец, забеременела.

Радость переполняла их, и они говорили друг другу:

- «Бог снял с нас позор!»

У них родился сын, который рос счастливо, и они дали ему имя Шора. Ребенку было только шесть лет, а он уже выделялся среди сверстников. Его любимой игрой была стрельба. И он приобрел редкостную ловкость. Его отец часто повторял жене:

- Наш сын станет большим батыром, бог пожалел меня, подарив мне исключительного ребенка!

Однако мать, также предчувствуя, что Шора будет могучим батыром, суеверно предупреждала:

- Не думай о том, кем он станет. Из него получится то, что угодно богу. А ты этого предугадать не можешь.

Когда Шоре исполнилось десять лет, он пришел к отцу и сказал:

- Отец, может быть, у тебя есть какие-нибудь враги, назови их мне, я пойду и одолею их.

Отец отвечал:

- Ты еще мал, когда ты вырастешь, я дам тебе хороших коней, которые не устают и не худеют, и тогда ты поедешь, куда захочешь. Но пока оставайся с нами.

Но ребенок рассердился на отца за эти слова и ушел один из аула. Взяв лук, он пошел в степь, жил там долгое время, охотясь на птиц и сайгаков. Дни текли, и он набирался сил. Однажды он заметил вдали врагов: наш маленький мужчина нисколько не испугался, приготовил свое оружие и пешком отправился к ним навстречу, не испытывая ни малейшего страха.

И он начал борьбу: каждым выстрелом он убивал то лошадь, то всадника. Его противники, видя, что он один, бросились на него. Но не смогли причинить ему вреда: найза не оставляла ран на его теле, стрелы от него отскакивали.

Случилось так, что именно в это время отец, скучая о сыне, пошел в степь на поиски. Еще издали он увидел столб пыли и угадал, что его сын сражается. Он .поспешно вернулся в аул и закричал:

- Жена, седлай самого лучшего коня, подай мне кольчугу, найзу, приготовь колчан и стрелы. Шора сражается в степи, нужно спешить к нему на помощь, врагов много, они могут убить нашего малыша.

А жена отвечала ему:

- Если бог хочет, чтобы он стал батыром, ничего с ним не сделается, хотя бы их было еще больше. Зачем ты напрасно беспокоишься?

Однако она не смогла убедить мужа, который живо устремился вперед на своем лучшем скакуне с луком и остро отточенными стрелами. Он прибыл и увидел Шора, растянувшегося у пригорка, сраженного усталостью. Враги отступили, чтобы похоронить своих убитых. Шора, силы которого были уже на исходе, прилег, чтобы отдохнуть.

Отец сказал ему:

- Я тебя разыскал и принес тебе кумыс, пей, и тебе станет лучше.Шора выпил кумыс, и силы к нему возвратились.

Он сказал отцу:

- Прежде чем подать мне коня и лук, прочитай молитву и благослови меня, потому что я покинул тебя без твоего разрешения. Нужно, чтобы ты сначала меня простил.

И Нурек благословил Шора после совершения молитвы. Шора вскочил на коня, схватил найзу и стрелы и, бросившись на оставшихся врагов, уничтожил их более пятисот.

Потом он вернулся к родителям и стал с ними жить. В один прекрасный день он пришел к отцу и сказал:

- У тебя есть родственники в Казани. Отпусти меня на них поглядеть, ведь они даже не знают о моем существовании. Пусть они познакомятся со мной и получат новости о тебе.

Нурек долго сопротивлялся, опасаясь, что Шора будет убит Джакеем, который когда-то его самого прогнал с тоя, или врагами по дороге. Но Шора просил и настаивал так долго, что отец наконец согласился. Он выбрал ему пару лучших коней, вооружил и отпустил.

Шора нигде не останавливался, не спал, не отдыхал. Когда один конь под ним уставал, он вскакивал на другого и все время ехал. Он благополучно достиг окрестностей Казани. Но, приближаясь к стенам города, он увидел, что враги окружили Казань со всех сторон.

Шора поразмыслил и решил прийти на помощь своим родичам, осажденным в Казани. Чтобы восстановить силы, он лег спать, а коней своих оставил пастись рядом. В это время дочка Тама в Казани поднялась на башню, чтобы посмотреть степь и вражеский лагерь.

Заметив вдали Шора, она поняла, что это их освободитель. Но ей показалось, что он окружен тысячами вооруженных людей. Она побежала к своему отцу с радостной вестью.

- Не бойся ничего, - сказала она, - все хорошо кончится, я видела освободителя и множество воинов вокруг него.

В этот момент враги, то ли охваченные почему то паникой, то ли решив, что Казань взять невозможно, отступили, угоняя с собой стада и табуны коней. Шора проснулся и увидел, что врагов перед ним больше нет, но что отходя, они угнали с собой скот.

Он погнался за ними, крича:

- Верните все, что вы увели, иначе никто из вас не останется в живых!

Увидев, что он совсем один, враги стали смеяться и издеваться над ним. Вместо ответа Шора схватил свое оружие и стал гарцевать перед ними. Он сражался в течение шести дней без перерыва и все же не смог всех истребить.

Но врагов полегло так много, что из их крови образовался поток, который с шумом катился в овраг мимо Шоры. Бой закончился тем, что Шора перебил всех до последнего и очень устал. Прогнав по направлению к городу стада, отбитые у врага, он подошел к большому дереву в лесу, окружавшем Казань, лег около него и заснул.

В Казани увидели бегущих врагов, затем возвратившиеся стада, но не заметили освободителя. Отправили людей на поиски. Дочка Тама вышла с ними. Она была удивительно красива: волосы черные, шелковистые, глаза, полные огня.

Она нашла Шора под деревом, позвала своего отца и указала ему освободителя. Потом она опустилась около него на колени, гладила по щекам своей тонкой рукой и улыбалась красивому юноше. Много людей собрались вокруг, и среди них был старый Кара.

Все смотрели на Шора и очень удивлялись тому, что он один. Никто не знал, кто он такой, откуда пришел.

Дочка Тама повернулась к Кара и сказала ему:

- Он очень похож на тебя? Это, должно быть, один из твоих родственников. Рассказывают, у тебя был сын, которого оскорбили на празднике и который ушел в степь. Это, наверное, его сын.

Сердце Кара сильно забилось. Он стал вместе с другими будить юношу, но тот продолжал спать так крепко, что возникло сомнение - жив ли он?

Баян, дочь Тама, повернувшись к Кара, сказала ему:

- Ты не искренен и недостаточно усердно молишься за него, поэтому и не можешь его разбудить. Если бы ты молился от всей души, он, без сомнения, встал бы.

В это время все присутствующие захотели поднять Шора с земли, но у них ничего не вышло. Им удалось только повернуть его голову, но не хватило сил, чтобы приподнять тело. Кара упал на колени и стал с жаром молиться. Он честно совершил намаз, и Шора приподнялся, но на ноги встать не смог, потому что просьба старца оказалась недостаточно сильной.

Баян подошла, обняла юношу, стала ласкать его, и Шора поднялся. Его засыпали вопросами: кто он такой, откуда пришел и не он ли победил врагов? Он не открыл своего имени, ответил только, что направляется к Кара и что он послан своим отцом, большим другом старика.

Его долго просили назвать имя отца, но он ничего не отвечал до тех пор, пока старый Кара не сказал ему:

- А не сын ли ты моего Нурека, которого я потерял?

Тогда Шора признался, что это он, и Кара обрадовался. С большими почестями торжественно повели Шора в Казань. Джакей и его дети, вспомнившие нанесенную когда-то Нуреку обиду, очень испугались, подозревая, что Шора будет мстить.

Видя их испуг, Тама сказал Шора:

- Вот человек, который оскорбил твоего отца, еще до того, как ты появился на свет. Что ты прикажешь с ним сделать?.

Но Шора ответил ему:

- Если я убью его, это не сделает мне чести. Что значит убить одного человека для того, кто истребил их тысячи? Напротив, если бы Джакей тогда не оскорбил моего отца, может быть, я так и не появился бы на свет, а мой отец и теперь, как когда-то, стыдился бы своей бездетности и упрекал мою мать в бесплодии. Но благодаря оскорблениям, которые нанес Джакей, бог послал утешение моим родителям. Я не чувствую вражды к нему.

И они подали друг другу руки, сказали «салам» и зажили в добром согласии. Той следовал за тоем, пиршество за пиршеством, вся Казань чествовала Шора, а когда он захотел, наконец, вернуться к своему отцу, ему дали для сопровождения десять человек.

Шора благополучно путешествовал со своими десятью спутниками. Но, приближаясь к родному аулу, он заметил шайку врагов.

Когда его спутники хотели напасть на них, Шора остановил их, говоря:

- Не бросайтесь на них, ибо они убьют вас. Я справлюсь с этим делом один. Если я выйду победителем, то догоню вас у моего отца, если погибну, вы расскажете ему о том, что я совершил в Казани, как был принят, и что его там ждут.

Они долго не давали себя убедить, наконец, послушались и поехали по дороге, указанной Шора. Он же остался один, сражался и перебил всех врагов. А так как их было немного, то он быстро покончил с этим делом и присоединился к своим спутникам раньше, чем они достигли родного ему аула.

Шора рассказал отцу и матери все, что сделал по дороге и в Казани. Через несколько дней он поехал со своими родителями в этот город. И там снова были праздники и пиры, и я там был, сказал Мурзакей, я пил кумыс, как и остальные, но хотя он тек по моей бороде и усам, уста мои оставались сухими!

Сказание о Когуле.

Вот что он говорит:

"По ту сторону горы

Есть огромная страна,

Правит там Коктым Аймак,

Много тысяч людей у него.

Народ, что под властью его,

Богато, привольно живет.

Есть у него дочь, имя ее Кортка,

Изяществом славится она.

Высотою до самой луны

Поставили там столб,

Золотая монета на столбе.

Кто стрелою монету собьет,

Тот и возьмет красавицу Кортку".

«Кобланды-батыр». Казахский народный эпос.

Нет у человека могущества на небе без бога, а силы на земле без хорошего коня!

Жил-был когда-то один киргиз по имени Бурыскей. Много было у него коней и баранов, и всего бы ему хватало, если бы бог не отказал ему в детях. Уже приближалась старость, а детей все не было. Надо сказать, что он никогда не совершал намаза и не соблюдал постов.

Однажды он загрустил оттого, что старится без потомства, и решил посетить святые места, надеясь, что сумеет еще вымолить себе сына. Он сделал железные башмаки, взял в руки железную палку и пустился в путь. Он шел и шел, может - десять лет, может, больше.

Шел так долго, пока не износились железные башмаки, пока от длинной палки не осталась только рукоять. Наконец, он упал и остался лежать под солнцем, очень страдая, что не может ни подняться, ни умереть. Но вот появился святой, который заметил лежащего на земле и, пожалев его, спросил, кто он и что с ним?

А Бурыскей не мог произнести ни слова. Тогда святой упал на колени и сотворил намаз, прося бога развязать этому несчастному язык. Как только он кончил молиться, Бурыскей почувствовал, что силы к нему возвращаются. Он рассказал, кто он такой, по какой причине покинул свой аул.

Святой отошел подальше и снова начал молиться, пока господь не сказал ему:

- Я тобой доволен и исполню то, о чем ты меня просишь. Но почему ты вступаешься за Бурыскея? Он не платил налог, не совершал намаз, никогда не соблюдал постов. Как я могу сжалиться над ним?

- Господи, - отвечал святой, - отныне он б дет благочестив и будет творить молитвы, но не отвергай мою просьбу, исполни ее скорее, а меня возьми заложником.

Бог ответил:

- Я отпускаю тебя, мой верный служитель! Я исполню твое желание. Спроси у Бурыскея, пусть он сам выбирает: сорок сыновей и сорок дочерей или только одного сына и одну дочь? Но решающее слово остается за мной.

Святой вернулся туда, где оставил Бурыскея. Тот, уже выздоровевший, стоял на коленях, и святой вскричал, полный радости:

- Господи! Я не соврал тебе! Прежде, чем я вновь увидел Бурыскея, он уже начал молиться тебе.

И он пересказал Бурыскею слова всевышнего. Тогда тот ответил:

- На что мне сорок сыновей и сорок дочерей? Если моя молитва будет услышана, пусть бог даст мне одного сына и одну дочь. Святой благословил Бурыскея и передал богу его ответ.

Бурыскей нашел целыми свои железные башмаки и отправился в путь к родному аулу. Скоро ему показалось, что он узнает свою степь, свои стада и ущелья. Он смотрел на все это с радостью, и память понемногу возвращалась к нему.

Тут он замечает, что с момента его ухода почти ничего не изменилось. Он обратился к одному из пастухов с вопросом: кто хозяин этих животных и стад? Пастухи совсем не узнали его, так как он был очень изнурен постами, ослабел и постарел, одежда его износилась.

- Какое тебе дело до нашего хозяина? - отвечали ему пастухи, - ступай, иди своей дорогой.

И они продолжали обход стад. Бурыскей подождал их возвращения и стал расспрашивать снова. Пастухи прогнали его, как жалкого байгуша, не желая с ним разговаривать, и это заставило назвать себя. Тогда они внимательно присмотрелись к нему, узнали и сообщили, что его жена, которую он оставил беременной, должна скоро родить и что в этот момент в ауле ожидают гостей.

Потом пастухи, не дожидаясь ответа Бурыскея, полетели в аул со скоростью стрелы. Прибежав к жене Бурыскея, они стали просить у нее «суюнши»*. Получив свои подарки, они рассказали ей о скором возвращении мужа. Жена очень обрадовалась, и тут же появился Бурыскей.

Несколько дней спустя жена родила очень красивых близнецов - мальчика и девочку. Бурыскей себя не помнил от радости, размышляя, как ему назвать детей, которыми господь наградил его на склоне лет. Он глубоко задумался, и тут появился святой, который вступился за него перед богом.

- Ты назовешь сына Когул, - сказал он, - а дочку Ханысбек.

Бурыскей подчинился святому, и тот оставил его. Дети росли и хорошели. Прошло четыре года, близнецы стали обучаться искусству стрельбы, пользуясь маленькими луками, которые они сами себе мастерили. Особенно хорошо стрелял Когул.

Прошло десять лет. Однажды могущественный султан устроил большой той. На пиру он объявил, что приказал воздвигнуть столб с золотой монетой на вершине, и кто пробьет эту монету стрелой - тот получит в жены дочь султана. Появилась толпа соревнующихся.

Столб был очень высокий, все стреляли по очереди, но никто не смог пробить золотую монету, и даже самые прославленные стрелки не поразили цель. Наконец, последний гость тоя метнул стрелу и также промахнулся. Султан вскричал:

- Неужели это лучшие юноши степей? Неужели не осталось ни одного стрелка, который смог бы поразить цель и получить руку дочери султана? Есть еще один, - ответили ему, - это Когул, сын Бурыскея. Но это еще десятилетний мальчуган.

- Это ничего не значит, - сказал султан, - приведите его сейчас же.

Послали за мальчиком в аул. Он появился на лошади, страдающей одышкой, в старой одежде, с луком за плечами. У него, разумеется, были красивая одежда и прекрасные скаковые лошади, так как отец его был богат и не отказывал ему ни в чем. Но он хотел показаться перед богатыми бедняком и даже презренным.

Увидев всадника, жена султана ехидно вскрикнула:

- Вот тот, кто будет моим зятем, и никто другой!

Подъехав к столбу, Когул стал отказываться от стрельбы, говоря:

- Вас здесь много, а я один и молод! Если я даже и попаду в цель, мне никогда не отдадут дочь султана!

Но султан пообещал, что отдаст ему дочь, если только он метко выстрелит. И Когул приготовился пробить золотую монету. Он прицелился в нее, но так сильно натянул лук, что истощенная лошадь упала. Когул снова прицелился и снова натянул лук.

Лошадь на этот раз упала только на колени, стрела полетела и попала прямо в центр золотой монеты. Когул, измученный усилиями, которые он делал, сошел с лошади, расседлал ее, лег на землю, положил голову на седло и заснул.

Так спал он три дня в своих жалких нищенских одеждах, совсем маленький, на дрянном седле. И султан решил не выдавать свою дочь за такого презренного человека. Вернувшись в аул, Когул напрасно ожидал гонцов, никто не приходил, и он стал думать о том, как ему известить свою невесту. Вот, наконец, одна женщина из свиты султана пришла и объяснила ему суть дела.

А Когул сказал ей:

- Иди к султану и скажи, что я даю ему на размышление время до завтрашнего полудня. Если он не надумает отдать мне дочь, а с нею сорок груженых верблюдов и сорок ковров, я убью его и истреблю всю его родню.

Когул показался этой женщине очень красивым, она почувствовала, что он будет большим батыром. Быстро возвратившись в аул султана, она рассказала о своей встрече султанше. Та стала уговаривать своего супруга согласиться, говоря, что Когул превратится в большого батыра, и если султан не сдержит перед ним своего слова, то покроется позором, черным, как земля.

Жена султана говорила ему подобные слова до тех пор, пока султан не решил выдать свою дочь, послав известить Когула. Тогда тот переоделся в пышные одежды, вскочил на великолепного скакуна и предстал перед султаном.

Отпраздновали свадьбу, и после обычного тоя Когул взял свою молодую жену и поехал в родной аул. Сорок верблюдов, нагруженных драгоценными вещами и накрытых роскошными коврами, следовали за ним. Подъехав к аулу, жена Когула опустила свое покрывало, как положено по киргизскому обычаю.

Когда они очутились перед отцом и матерью Когула, она подняла свое покрывало в первый раз. Как только родители увидели лицо ее, они подарили ей много лошадей и другого скота (тоже по киргизскому обычаю). Но так как они не постарались подобрать животных, подаренных ей, по масти, то молодая сноха не упала перед ними на колени.

Старый Бурыскей рассердился и вскричал в гневе:

- Что это за собачья дочь? Мы дали ей столько подарков, а она не хочет смириться и сделать салам, как положено.

Она ответила:

- На что мне ваши подарки? Они мне вовсе не нужны. Вы не дали мне самого лучшего, что у вас есть: позади стада идет, утопая по колена в песке, рыжая кобылица, единственное, что мне нужно. Потом она принесет жеребенка, из которого вырастет настоящий скакун для батыра, и он спасет моего Когула от многих несчастий. Дайте мне одну эту кобылицу, она для меня ценнее всего.

- Умна моя сноха, хоть и молода, - сказал Бурыскей.

Все это ему понравилось, и он помирился с ней, дал ей кобылицу, и тут молодая женщина упала перед родителями на колени и сделала по обычаю «салам». Около родительской поставили прекрасную кибитку для молодых, и они стали там жить.

Жена Когула приказала своим слугам наблюдать за рыжей кобылой, беречь ее как зеницу ока. Слуги вырыли огромную яму, выложили ее травой, стерегли там кобылицу, обильно кормили, а ночью освещали огнем все вокруг. Прошло сорок дней, и кобылица принесла маленького гнедого жеребенка.

Слуги сразу побежали искать жену Когула, чтобы потребовать у нее «суюнши» за хорошую весть о родившемся жеребенке.

- Подождите еще сорок дней, - ответила она.

- А пока ухаживайте за жеребенком, кормите его и поите.

Слуги повиновались, стерегли жеребенка, а когда кончился указанный срок, они снова пришли к жене Когула. Она объявила, что все они, считая с этого момента, свободны и могут идти куда хотят. Что касается жеребенка, то его привязали на веревке в сорок саженей, кормили чистым ячменем, молоком и кишмишем, и он рос быстро, как и Когул.

Прошло несколько лет, жеребенок вырос, а Когул стал сильным и могучим батыром. Случилось так, что в гости к старому Бурыскею приехал хан. Когда увидел он Ханысбек и жену Когула, они ему так понравились, что он потерял сознание и упал на землю.

Его привели в чувство и сразу же все занялись приготовлением еды. Стали резать мясо для бесбармака, и хан - вместе со всеми. Но руки его резали мясо, а глаза любовались красавицами. Он воспылал к ним обеим огромной страстью и не мог отвести от них глаз.

Разрезая мясо, он и не видел даже, как порезал себе палец, только спустя несколько минут он это заметил. Ему стало очень стыдно, есть он уже не смог. Чтобы не оскорбить хозяина, он сделал вид, что пробует кушанья, потом быстро распрощался и вернулся домой с тайным желанием в сердце.

Едва приехав, он собрал родичей и друзей и стал советоваться с ними, как бы избавиться от Когула и завладеть его женой и сестрой. Ему сказали, что убить его нельзя, так как это великий батыр, но можно придумать другое средство: отправить Когула во враждебную орду с приказом уничтожить или захватить живым хана, который там правит.

Хан очень обрадовался этой мысли, его уверили, что посланный не вернется даже десять лет спустя и, всего вероятнее, что он там погибнет. Хан послал за Когулом и дал ему приказ, который был придуман после долгих размышлений. Когул вернулся от хана в свой аул и рассказал своей жене о приказе, который он получил.

- Не за этим он тебя посылает, - сказала она, - я знаю все, что у него на сердце. Когда он был здесь, он воспылал страстью ко мне и к твоей сестре, это нас он желает. А тебя посылает так далеко, чтобы ты погиб. Но у тебя есть конь, ты не погибнешь, только возвращайся скорее.

Когул отправился, взяв с собою только пеших слуг. Он ехал, ехал долго через различные степи до вражеской границы, десять лет или больше, трудно сказать. Наконец конь его остановился. Когул хотел, чтобы он шел вперед, но конь сказал ему человеческим голосом:

- Не принуждай меня ехать дальше, враги уже перед тобой. Сними с меня упряжь и седло, я посмотрю, сколько их.