Вы здесь

Предания адаевцев о святых секты ханафие, живших и умерших на Мангышлаке.

«В приложении к VI выпуску «Сборника сведений о кавказских горцах» помещена статья: «Статистические сведения о Мангышлаке», причем, в предисловии к ней, объяснены причины, побудившие Редакцию «Сборника» дать место этой статье» на страницах издания, имеющего свое специальное назначение»; Не повторяя здесь изложения этих причин, ограничимся замечанием, что оно-же обусловливаюсь помещением в настоящем выпуске» «Сборника» нижеследующих приложений, заключающих в себе некоторые предания и песни обитателей Мангышлака. Возможностью обнародовать эти сказания мы обязаны г. А. К. , посетившему Мангышлак зимою 1870 - 1871 г.г., лично записавшему и переведшему их, почти буквально, при пособии и совете знающих переводчиков».

Редакция.

«Сборник сведений о кавказских горцах». Издание Кавказского горского управления. Выпуск VII. Тифлис. 1873 год.

По всему Мангышлаку рассеяны во множестве могилы святых, почитаемых киргизами и тюркменами. На каждой могиле святого воткнуты длинные шесты, к которым приходящие на поклонение привязывают куски тряпок и т.п., в виде жертвы.

Охотники считают обязанностью головы убитых ими архаров (каменных баранов) класть на могилы святых, туда же кладутся и головы верблюдов и лошадей, хорошо и долго служивших их хозяевам. Над некоторыми могилами выстроены прочные здания из тесаного камня, с куполами и с надписями из Корана; при некоторых есть небольшие мечети, куда в определенное время собираются на молитву все кочующие поблизости.

Присяга, принятая на могиле святого, указанного истцом, считается совершенным доказательством невинности ответчика; но на нее решаются немногие. Присягающий должен взяться обеими руками за шест, стоящий на могиле, и сказать:

- «не видал, не слыхал, не пил, не ел; если говорю неправду, да убьет меня Бог, да убьет этот святой».

Преданий о чудесах, произведенных святыми при жизни и после смерти, очень много. Предлагаемый рассказ записан со слов Кафара Караджигитова, Бик-Булата Есекенова и муллы Ходжа-Берды. Пророк Мухаммед, незадолго перед смертью, подозвал к себе некоего Баба-Арслана, положил ему в рот одно зерно нухуда (горох) и сказал:

- «через триста семьдесят три года отдай этот нухуд Ходжа *) Ахмеду; а до того времени не вынимай его изо рта».

– «Как же я могу это сделать и почем узнаю Ходжа-Ахмеда»? – спросил Баба-Арслан.

– «Ты проживешь сказанное мною число лет, а Ходжа-Ахмеда узнаешь по тому, что когда народ в Тюркестане станет собираться в мечеть, то он войдет в нее первым, а выйдет последним», – отвечал пророк Мухаммед.

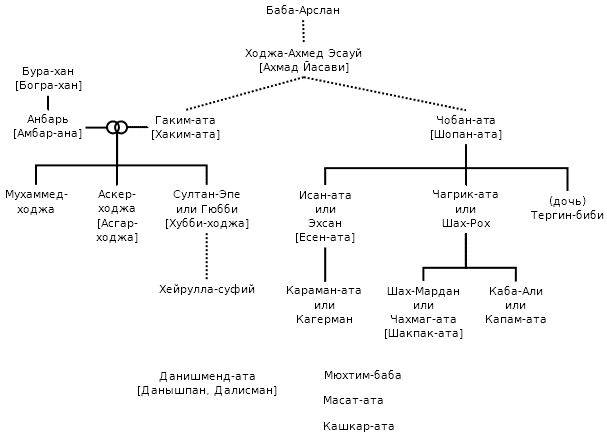

Баба-Арслан жил еще триста семьдесят три года, по указанию пророка узнал Ходжа-Ахмеда и передал ему нухуд. Ходжа-Ахмед, получив нухуд, тотчас же его проглотил и уже с того времени до самой смерти ничего не ел и ничего не пил. Он сделался великим святым, ходил всегда с палкою (эса) в руках, за что и прозван Эсави (или, по выговору киргиз, Эсауй).

У него было 3363 мюрида, по рассказам других – 14000. После смерти Ходжа-Ахмеда мюриды его разошлись в разные стороны, 363 из них пришли на Мангышлак, где и умерли; все они считаются святыми, хотя имена их неизвестны; но могилы их почитаются.

Главных святых два: Гаким-Ата, бывший мюридом Ходжа-Ахмеда Эсауй, и сын его Султан-Эпе (Гюбби).

Однажды Ходжа-Ахмед Эсауй сидел в мечети; по окончании молитвы он взглянул на выходивших из нее учеников и увидел, что один из них, держа Коран на голове, выходит спиною к дверям. Ходжа-Ахмед подозвал его и спросил:

- «Зачем несешь Коран на голове?»

– «Считаю неприличным носить его за плечами, потому что в нем заключаются Божии повеления; также считаю неприличным оборачиваться спиною к учителю, у которого я изучил Коран и обряды религии», – отвечал мальчик. Такой ответ понравился Ходжа-Ахмеду; он взял этого мальчика к себе на воспитание, учил его, сделал своим мюридом и приказал называться Гаким-Ата.

Когда Гаким-Ата, после многолетнего учения, достиг совершенства в познании тариката, Ходжа-Ахмед послал его в Хиву и при отправлении сказал:

- «Тебе предопределено жить в той стране. Многих учение твое сделает совершенными мюридами; там же ты женишься и будешь иметь детей».

Выслушав все это со вниманием, Гаким-Ата отправился в путь верхом на верблюде; через несколько дней он приехал к Хивинскому морю (Аральское море). На берегу моря, на конце одного пастбища, верблюд Гаким-Аты остановился, лег на землю и, несмотря на понуждения, не хотел встать, а только ревел, отчего это место названо впоследствии, да и доныне называется, Багирган, что значит: рев или крик.

Пастбище это принадлежало хану Бура-хану; на нем паслись его табуны; пастухи, увидя Гаким-Ату, подошли к нему и сказали: «Что ты за человек, что без позволения нашего хана остановился на его земле? Это дерзость с твоей стороны».

– «Я пришлец, хочу приютиться здесь», – отвечал им Гаким-Ата.

– «Не позволим! Потому что это ханская земля», – закричали пастухи и, схватив свои палки, хотели бить Гаким-Ату; но он, обратясь к росшим вблизи деревьям, сказал:

- «Удержите их!»

В то же мгновение ветви деревьев вытянулись и захватили трех пастухов; остальные в большом страхе бежали и, прибежав к Бура-хану, рассказали ему о случившемся. Бура-хан сказал своему визирю Абдулла-Седру, что человек, о котором говорят пастухи, должен быть необыкновенный, и приказал ему ехать и подробно обо всем узнать.

Визирь приехал к Гаким-Ата и после обычного приветствия вежливо спросил:

- «Кто он и откуда»?

Гаким-Ата ответил

- «Имя мое Гаким-Ата, отец мой Гаким-Сулейман, наставник мой Ходжа-Ахмед Эсауй».

– «Зачем эти пастухи задержаны деревьями»? – спросил Абдулла-Седр.

– «Такова бывает участь тех, которые неугодны Богу», – отвечал Гаким-Ата.

Визирь возвратился и рассказал хану о всем виденном и слышанном. Выслушав его, хан сказал: «Гаким-Ата, эвлия-уллах (великий святой), пришел в наши пределы, – надо идти к нему за благословением, с приличными приношениями, и признать его пиром» (то же, что муршид, наставник).

Затем хан собрал совет, на котором было решено представить в подарок Гаким-Ате: красивую дочь Бура-хана, сто верблюдов, сто лошадей, сто штук рогатого скота и сто баранов, с вожаками, конюхами, пастухами и рабами. Когда все это было доставлено к Гаким-Ате, он благосклонно принял подарки и приказал деревьям отпустить задержанных ими пастухов.

Вслед за тем и сам Бура-хан, с визирями, беками и почетными людьми, явился к Гаким-Ате и поступил к нему в мюриды. Вскоре слава о святости Гаким-Аты распространилась по всему миру; число посетителей, желавших его видеть и слышать его поучения, день ото дня увеличивалось.

На том самом месте, где остановился его верблюд, была построена крепость, и скоро около нее выстроился большой город, названный Багирган. Жена Гаким-Аты Анбарь родила от него трех сыновей:

1) Мухаммед-Ходжа,

2) Аскер-Ходжа и

3) Гюбби, называемого киргизами Султан-Эпе.

Первые двое учились в школе, находившейся на расстоянии 15-тидневного пути от Багиргана; а последний, родившийся в отца, воспитывался дома. У Гаким-Аты в доме жил еще один ученик, по имени Шейх-Саэт, достигший полного совершенства в познании тариката.

Однажды Гаким-Ата и жена его Анбарь беседовали в открытом поле, вдали от города; у них зашла речь о том, который из воспитанников Гаким-Аты более усовершенствовался в познаниях, сын ли их Султан-Эпе или Шейх-Саэт.

Чтобы решить спор, Гаким-Ата громко назвал обоих по именам; послышался ответ:

- «Что прикажете?», и вслед за тем явился Шейх-Саэт, а Султан-Эпе не явился даже по второму и третьему зову, а пришел лишь спустя несколько часов и принес двух оленей.

– «Нескоро пришел», – сказал сердито Гаким-Ата, и не захотел принять от него оленей.

– «На большом море (Каспийское море) два судна разбились; бывшие на них люди кричали: о Султан-Эпе, помоги!) Я, явившись туда, спас их и в ту же минуту слышал твой зов; но как расстояние велико, то я и опоздал», – сказал Султан-Эпе.

– «Не верю»! – сказал Гаким-Ата.

– «Я хорошо знаю, какое расстояние отсюда до большого моря».

– «Если не верите, взгляните на мое мокрое платье и следы веревки, которою я вытаскивал лодки, на моей спине».

Гаким-Ата посмотрел на спину своего сына и увидел на ней полосу, образовавшуюся от трения веревкой.

– «Спасенные мною люди обещали принести в дар, через пять месяцев, десять тысяч теньга) – и принесут», – сказал Султан-Эпе.

Гаким-Ата на это ничего не ответил. Ровно через пять месяцев спасенные принесли десять тысяч теньга. Скоро это происшествие сделалось повсеместно известным, и все стали почитать Султана-Эпе за человека, одаренного от Бога способностью совершать чудеса.

Гаким-Ата советуемую утреннюю молитву совершал в городской мечети, а обязательную в Мекке, при Каабе.

Однажды Султан-Эпе спросил Гаким-Ату:

- «Отец, где ты совершаешь обязательную утреннюю молитву?»

– «Летаю к Каабе и там молюсь», – отвечал Гаким-Ата.

– «Это для тебя беспокойно, не можешь ли сделать так, чтобы Кааба являлась сюда»? – сказал Султан-Эпе.

– «Нет, этого сделать я не в силах; а если ты можешь, то сделай. Посмотрим», – сказал Гаким-Ата.

В следующее утро Гаким-Ата, войдя в мечеть, увидел Каабу и множество людей, молившихся при ней, и сам совершил утренний намаз. Жители Багиргана, увидя такое чудо, все сделались мюридами. Однажды, в праздник курбана, мюриды Гаким-Аты собрались вместе, зарезали девять быков и съели все мясо, без остатка. Султан-Эпе при этом не был.

Он пришел только на следующий день и, узнав, что для него не оставили ни куска мяса, спросил отца:

- "Почему о нем позабыли"?

– «Кто делал дело, тот получил свою часть; а как тебя не было, то тебе ничего и не следует», – сказал Гаким-Ата.

Султан-Эпе попросил мюридов своего отца принести к нему шкуры, снятые с зарезанных ими быков, и кости; когда они это исполнили, то он, обратясь к отцу, сказал:

- «Прикажи этим шкурам и костям встать и идти на пастбище».

– «Я не в силах это исполнить», – сказал Гаким-Ата.

– «Когда так, то позвольте мне сделать».

Получив от отца согласие, Султан-Эпе воскликнул:

- «Бисмиллях! (во имя Божие!)».

Собрал шкуры и кости своею эсою (палкой) в одно место и, слегка ударив по куче, сказал:

- «Волею Божиею, вставайте!»

Быки ожили, встали и пошли на пастбище. После этого чуда Султан-Эпе, простившись с отцом и матерью, стал невидим. Гаким долго и везде разыскивал исчезнувшего сына, но нигде не мог найти. Когда Ходжа-Ахмед Эсауй узнал обо всем происшедшем, то сделал Гаким-Ате строгий выговор за грубое обращение с сыном и сказал:

- «Да течет вода над твоей могилой в продолжении сорока лет».

Когда Гаким-Ата умер, его похоронили возле города; вскоре после этого Ургенчская река (Амударья) переменила русло, разрушила город Багирган и текла над этим местом ровно сорок лет; по истечении этого времени она отошла, и могила Гаким-Аты открылась.

Старшие сыновья Гаким-Аты, Мухаммед-Ходжа и Аскер-Ходжа, узнав об исчезновении брата, разыскивали его повсеместно, для этого пришли на Мангышлак и там умерли оба. Они также были святыми и творили чудеса. Могилы их находятся близ родника Мерет *).

Лет через сто по исчезновении Султана-Эпе, когда на Мангышлаке кочевали ногаи, в верхней части равнины, называемой теперь Султан-Эпе-сай **), собралось много кибиток. Между кочующими был один мулла, учивший детей; в числе его учеников был один мальчик, по имени Хейрулла, плешивый от паршей, рябой и хромой.

Каждый день его били, в школе – мулла, а дома – родители. Товарищи смеялись над ним и постоянно его обижали. Одним словом, жизнь его была самая тяжелая. Однажды ушел он далеко в степь, решившись лишить себя жизни; уставши от ходьбы, он прислонился к большому камню и, обратясь к Богу с горячей молитвой, много плакал, бил себя в грудь, наконец заснул.

В полдень следующего дня, когда он все еще спал, представился ему во сне какой-то неизвестный человек и сказал: «Сын мой! Не плачь, открой рот». Хейрулла это исполнил, незнакомец плюнул ему в рот, от чего в мальчике тотчас же проявились мудрость и познания.

Затем незнакомец сказал ему:

- «Встань, иди по степи и на том месте, где увидишь сидящего орла, построй мечеть».

На это Хейрулла сказал:

- «Я слабый мальчик и не могу поднять даже небольшого камня».

Тогда незнакомец сказал:

- «Я Султан-Эпе; когда будешь поднимать камни, произноси: о Султан-Эпе! Камни божественной силой поднимутся и ты легко их положишь, куда будет нужно».

Сказав это, Султан-Эпе исчез. Хейрулла проснулся, пошел по степи и скоро увидал сидящего орла; когда он близко подошел к нему, то орел громко сказал:

- «Султан-Эпе», взлетел и исчез».

Хорошенько заметив место, где сидел орел, Хейрулла вернулся к своему учителю. Мулла, прибив его за то, что он так долго не являлся, дал ему книгу и приказал читать. Хейрулла прочел без затруднения. Тогда мулла задал ему еще семь страниц нового урока, – он прочел их один раз и отвечал, как ученый.

Таким образом обнаружилась полученная им премудрость, и весь народ дивился такому чуду.

После этого Хейрулла ушел в степь и, придя к замеченному месту, прикасался руками к большим камням, восклицая:

- «О Султан-Эпе!»

Каждый камень, тронутый им, легко поднимался и ложился на то место, где было нужно. Таким образом Хейрулла очень скоро построил мечеть. Следы мечети и бывшего около не[е] дома видны и теперь. Между развалинами, говорят, была дорога; но теперь она заросла, потому что по ней никто не ходит; однако место это и доселе почитается за святыню; сюда ходят молиться больные, которые скоро получают облегчение от болезни, и женщины, желающие иметь детей, которые также получают желаемое.

После этого чуда Хейрулла получил прозвание «Суфий». Ходжа-Ахмед Эсауй имел четырнадцать тысяч мюридов. Однажды, для испытания преданности их к себе, он подвязал к нижнему платью кишку, наполненную водой, взял палку и пошел в мечеть.

Когда начался намаз, Ходжа-Ахмед, молившийся впереди всех, сдавил кишку, – бывшая в ней вода вытекла; заметив это, мюриды сказали: «Наставник наш мочится, чистота его нарушилась, не следует молиться с ним», и один за одним вышли из мечети; продолжать молитву остались только двое мюридов: Гаким-Ата и Чобан-Ата.

Когда они окончили молитву и вышли из мечети, их окружили мюриды и спросили: зачем они молились за человеком, сделавшимся нечистым? Те рассказали им о кишке с водою, подвязанной Ходжа-Ахмедом лишь для испытания своих учеников; узнавши об этом, все мюриды раскаялись в своем поступке и опять пришли к Ходжа-Ахмеду для слушания его наставлений и поучений.

Незадолго перед своею смертию Ходжа-Ахмед, помолившись в мечети и сидя в ней, бросил свою эсу в окно; эса улетела; тогда он, обратясь к своим мюридам, сказал:

- «Кто принесет мне мою палку, тому прочту суру Фатиха»).

Все мюриды бросились вон из мечети искать палку, только один Чобан-Ата встал, дошел до дверей мечети, но тотчас же вернулся и сел. Ходжа-Ахмед обратился к нему и спросил:

- «Зачем ты сидишь?»

– «Я бы пошел, если бы вы теперь же прочли мне Фатиха; палка уже очень далеко отсюда, на западе, она на Мангышлаке, на берегу большого моря», – сказал Чобан-Ата.

В это время не нашедшие палки стали возвращаться в мечеть. Ходжа-Ахмед, обратясь к ним, сказал:

- «Из такого большого числа учеников я имею только одного достойного и друга».

Затем прочел Чобан-Ате Фатиха, позволил ему идти на Мангышлак, отыскивать его эсу, и простился с ним навсегда. Чобан-Ата отправился в путь, шел несколько месяцев, наконец пришел на Мангышлак, где, по божьему указанию, нашел то место, на которое упала эса Ходжа-Ахмеда, и увидел, что она уже обратилась в высокое дерево; а под деревом сидит почтенный на вид человек, который, казалось, ожидал прибытия Чобан-Аты.

Они скоро познакомились. Чобан-Ата женился на его дочери и остался здесь жить навсегда. Вскоре по всему Мангышлаку стало известно о прибытии Чобан-Аты, его мудрости и учености; к нему стали приходить для слушания его поучений, и десять тысяч человек сделались его мюридами.

У Чобан-Аты было трое детей, сыновья:

1-й Исан-Ата (Эхсан) и

2-й Чагрик-Ата (Шах-Рох) и дочь Тергин-Биби.

Чобан-Ата творил много чудес при жизни и после смерти; перечислить их все невозможно. Он похоронен вблизи того места, где им найдена эса Ходжа-Ахмеда *). Молящиеся на его могиле скоро получают желаемое.

Бай-Мухаммед Маяев **) рассказывал:

- «В молодости я раз был очень болен и в большой нужде; случилось мне в это время быть вблизи могилы Чобан-Аты; я отправился туда, помолился и сделал незр (какое бы то ни было приношение) с мысленною просьбой о доставлении мне благополучия. Ночью, во сне, я увидел почтенного на вид человека с большой белой чалмой на голове и возле него семьсот баранов; он сказал мне":

- „О сын мой! Этих баранов я подарю тебе. На другой день я почувствовал себя почти здоровым и возвратился домой; через несколько времени от разных лиц я получил в подарок баранов, которые у меня стали размножаться так удачно, что к концу года их было ровно семьсот штук».

Исан-Ата имел только одного сына, по имени Караман-Ата (Кагерман), который во всем был похож на деда, творил много чудес, построил мечеть, в одном дне пути от могилы Чобан-Аты, и по смерти похоронен вблизи ее. Могила Караман-Аты весьма почитается; преимущественно на ней присягают именем святого все, от кого требуется очистительная присяга.

Много раз случалось, что ложно присягнувшие именем Караман-Аты тут же умирали, и род их вскоре совсем прекращался. Когда-то между двумя отделениями, кочевавшими на Мангышлаке, был спор по одному важному делу; было решено, для окончания дела, чтобы сто человек с одной стороны приняли присягу на могиле Караман-Аты.

Они приняли ее, хотя дело их было неправое. Когда они отошли на сто шагов и сели на лошадей, чтобы ехать домой, вдруг послышался гром, подобный пушечному выстрелу, лица их почернели, все сто упали с лошадей и в ту же минуту умерли.

У одной женщины пропал платок; его съела ее корова; не зная об этом, она заподозрила в воровстве свою соседку и потребовала от нее очистительной присяги на могиле Караман-Аты. Обе пошли туда, и заподозренная присягнула в своей невинности; когда они возвратились домой, то увидали, что возле кибитки лежит издохшая корова, живот у нее лопнул и из него высунулся пропавший платок.

Много было еще подобных случаев, отчего каждый убежден, что ложно присягнувший именем Караман-Аты будет непременно наказан. Чагрик-Ата имел двух сыновей: Шах-Мардана и Каба-Али, который называется также Капам-Ата.

Шах-Мардан известен более под именем Чахмаг-Ата (чахмаг – высекать огонь), потому что когда в дороге встречалась надобность достать огня, то ему достаточно было прикоснуться одним ногтем к другому, чтобы искры посыпались в изобилии.

Однажды Чахмаг-Ата по окончании молитвы заснул в мечети; в это время большая партия из враждебного отделения, ограбив кочевавших вблизи, подошла к мечети с целью ограбить и ее. Но найдя двери крепко запертыми изнутри и не могши разбить их, разбойники стали вести подкоп; когда они уже оканчивали подрывать стену, тогда бывшие в мечети мюриды, услышав стук, воскликнули:

- «О Чахмаг-Ата, помоги!»

В ту же минуту все копавшие превратились в камни. На вершине горы Имеди (в Кара-тау) есть место, считающееся святым и называемое Сахабий (облачный), потому что, как говорят, Чахмаг-Ата взошел сюда по облаку. Рассказывают также, что Чахмаг-Ата, спасаясь от преследовавшего его врага, бежал; но когда наступило время молитвы, он остановился, выбрал большой камень, взошел на него и стал молиться; молился он ровно два года, не замечая времени.

На этом камне и доселе видны следы ног, рук, лба и носа в тех местах, где он прикасался к нему, делая земные поклоны. По прошествии двух лет на это место явился его враг и отрубил ему голову; но Чахмаг-Ата, взяв отрубленную голову под мышку, бежал и скоро исчез; на камнях, где он ступал, остались следы ног его, на большом расстоянии.

Место это находится в глубоком овраге, недалеко от урочища Кунан-Су. На урочище, называемом Ханга, в 25 верстах от Александровского форта, есть могила святого Мюхтим-Бабы, происходящего от потомков имама Гуссейна.

Он пришел на Мангышлак из того места Персии, где живут тюркмены Курекал; вскоре к нему явились мюриды, и число их было значительно; в это время в окрестностях Ханги не было ни одного дерева. Однажды мюриды пришли к Мюхтим-Бабе и просили у него позволения идти гулять в сады.

Он им сказал:

- «Сегодня не уходите никуда; если завтра не найдете вблизи садов, то позволяю вам идти».

Мюриды послушались его, остались; на следующий день утром рано они увидели, что вся ближайшая гора покрыта превосходными деревьями со множеством плодов. Очарованные этим зрелищем и удивленные совершившимся чудом, они пришли к Мюхтим-Бабе, пали к его ногам и покаялись в своих грехах.

После этого число мюридов Мюхтим-Бабы стало увеличиваться и дошло до нескольких тысяч. После смерти Мюхтим-Бабы сады, никем не поддерживаемые, уничтожились; до настоящего времени уцелело из них только несколько тутовых деревьев.

Чудесным образом явились еще сады на равнине Султан-Эпе. Это произошло так: однажды Хейрулла-Суфий сидел в уединении, занимаясь благочестивыми размышлениями; пришло к нему несколько человек с одной стороны и несколько человек с другой; пришедшие сели и стали разговаривать; зашла речь о святых; одни давали преимущество над всеми святыми Султан-Эпе; другие же особенно величали Мюхтим-Бабу, в особенности за то, что он одним словом покрыл пустынную гору великолепными садами.

Услышав это, Хейрулла-Суфий сказал:

– «Если Мюхтим-Баба одним словом произвел сады, то я, имеющий только ничтожную частицу достоинств Султан-Эпе, покажу их вам; взойдите на эту гору, посмотрите на равнину, и вы увидите на ней сады, какие желаете».

– «Ты безумец! Говоришь, сам не зная что», – сказали сторонники Мюхтим-Бабы.

Услышав это, Хейрулла-Суфий в порыве гнева воскликнул:

- «Хюве-хакк!» (есть истина)».

Вскочил и стал вертеться на одном месте, потом быстро побежал на гору, где и упал; все присутствовавшие пошли за ним и вскоре с великим удивлением увидели, что равнина на большом пространстве вся покрыта превосходными деревьями.

Тогда все они громогласно прославили Бога, пали к ногам Хейрулла-Суфия и сделались преданными ему мюридами. На урочище Гуграх, возле колодцев Бурлы, есть могила одного святого. Он пришел на Мангышлак из Хорасана, из города Мешхеда, в то время когда там кочевали калмыки, сделал против них газават и убит ими.

Говорят, что когда калмыки отрубили ему голову, он схватил ее в руки, вскочил на коня и исчез; следы его коня видны и доселе. Киргизы его называют Масат-Ата, по месту его родины Мешхеда. Недалеко от Чина (окраина Усть-Урта), при начале песков Ак-тюбя, есть гора и на вершине ее святое место, называемое Данишменд-Ата *).

Про него рассказывают следующее: однажды Данишменд-Ата сидел на одной из Кукайских гор, в Тюркестане, и занимался благочестивыми размышлениями; к нему подошел юродивый и сказал:

- «Я слышал, что на Мангышлаке есть место, прославленное чудесами Султан-Эпе, сына Гаким-Аты», – собираюсь идти туда помолиться».

– «Если это так, то и я пойду туда с тобой».

Сказав это, Данишменд-Ата встал и спустился с горы, чтобы идти далее с юродивым. Вдруг послышался голос из горы:

- «Возьмите и меня с собой».

– «В таком случае я сяду на тебя, и поедем», – сказал Данишменд-Ата, взошел на гору и сел на вершине; гора тронулась с места и направилась к западу; когда она передвинулась на Мангышлак, Данишменд-Ата сказал:

- «К святым местам неприлично подъезжать верхом».

Гора остановилась, Данишменд-Ата слез с нее и отправился пешком на поклонение святым местам, прославленным чудесами Султан-Эпе. На Унджаге, на южной оконечности урочища Караялчи **), есть могила одного святого, называемого Кашкар-Ата ***); он был календар (отшельник, избегающий мирских сует), пришел на Мангышлак из Хорасана, питался оленьим мясом; когда он нуждался в пище, олени сами приходили к нему, и он резал их беспрепятственно.

Несколько севернее находится могила его ученика и преемника из мангышлакских тюркмен, известного под именем Халифе (наместник), почитаемого также святым. Оба они творили немало чудес; настоящие имена их неизвестны.

Все, что известно о мангышлакских святых, здесь рассказано; хотя, кроме упомянутых, есть еще множество других, но о деяниях их и жизни к киргизам не перешло преданий, потому что на Мангышлаке беспрерывно переменялись кочевавшие племена: там были ногаи, тюркмены, калмыки, опять тюркмены и наконец киргизы.

Примечания.

Гаким-Ата – Хаким-ата, прозвище Сулаймана Бакыргани, полулегендарного хорезмского святого, предания о котором включены в традицию тариката Йасавийа. Сведения о нем сохранились только в сравнительно поздних литературных источниках (не ранее XV в.).

Считается, что Сулайман был учеником Ахмада Йасави и его четвертым (или третьим) преемником (халифа) на посту главы ордена Йасавийа, провел свою жизнь в селении Бакырган к западу от Хорезма и умер в 582 – 1186 - 1187 г.г. (Alpay); (De Weese); (Бартольд, Хаким-Ата); (Бахревский, с. 57 – 65).

Его авторству приписывалось множество стихотворений и поэм назидательного и мистического характера. Житие Сулаймана Бакыргани, носящее название «Хаким-ата китабы», неоднократно издавалось в XIX веке казанскими типографиями (Залеман); (Tekcan).

Этот святой был чрезвычайно популярен в Средней Азии и Казахстане, в Поволжье и Сибири. Гробница Хаким-ата располагалась в низовьях Амударьи, где существовало урочище под названием Бакырган-ата или Хаким-ата (Бартольд, «К вопросу о родине Хаким-Ата»); (Вамбери, с. 289).

В 2020 году на этом месте была открыта мечеть, посвященная Хаким-ата.

держа Коран на голове, выходит спиною к дверям… – аналогичная легенда о Сулаймане Бакыргани имеется в «Хаким-ата китабы» (Залеман, с. 122).

верблюд Гаким-Аты остановился… – легенда об основании Бакыргана со всеми перечисленными здесь подробностями (конфликт Хаким-ата со слугами Богра-хана, улаживание этого конфликта ханским визирем Абдуллахом Садром, последующая женитьба Хаким-ата на дочери хана по имени Анбар) имеется в «Хаким-ата китабы» (Залеман, с. 124).

Абдуллах Садр – ханский визирь, упоминаемый также в «Хаким-ата китабы».

Бура-хан – титул Богра-хан носили несколько правителей из династии Караханидов.

Анбарь – Амбар-ана́, легендарная жена сначала Хаким-ата (от которого она родила сына Султана Хубби), а затем Занги-ата, преемника Хаким-ата на посту главы ордена Йасавийа (Абашин). Образ имеет хорезмийское происхождение.

Согласно данным, собранным Снесаревым у узбеков Хорезма, Амбар-ана являлась популярнейшей святой в этом регионе, особенно ее почитали женщины. Святая покровительствовала плодородию и деторождению, и к ней, в частности, обращались за помощью при родах (Снесарев, с. 240 - 244, 258 - 259).

Могилы Амбар-ана показывают под Ташкентом (в 80 км от могилы Занги-ата), в Самарканде и других местах. Множество мест, связанных с ее именем, почитается в Хорезме (Абашин). Мухаммед-Ходжа, Аскер-Ходжа, Гюбби (Султан-Эпе) – «Хаким-ата китабы» называет трех сыновей Хаким-ата следующими именами: Махмуд или Мухаммад-ходжа, Асгар или Асфар-ходжа и Хубби-ходжа (Залеман, с. 124).

Шейх-Саэт – в «Хаким-ата китабы» любимый ученик Хаким-ата носит имя Шейх Са‘ат-ходжа (Залеман, с. 124).

Хейрулла-Суфий – дополнительных сведений об этом персонаже найти не удалось.

Чобан-Ата – Шопан-ата (букв. ‘пастух-предок’, ср. казах. шопан ‘чабан, пастух овец’), святой, чрезвычайно почитаемый на Мангышлаке.

Посвященная ему подземная мечеть находится в юго-восточной части полуострова, на трассе старой караванной дороги в Хиву, в 270 км от Форт-Шевченко. Это же место обозначено как «Чопан-ата» на картах 1870-х г.г. (Линевич, карта); (Ломакин, карта).

Таким образом, указание Комарова, что святилище находится «в 120 верстах к юго-востоку от Александровского форта, на хивинской дороге», не совсем верно: в реальности мечеть находится гораздо восточнее, и расстояние до нее от форта примерно в два раза больше, чем это указано Комаровым.

Впервые мечеть исследована в 1952 г.г. экспедицией под руководством М. Мендикулова (Мендикулов, с.). Она расположена на склоне священной горы Шопан-ата и включает в себя две погребальные камеры. По преданию, там похоронены сам Шопан-ата и его дочь. Центральный зал освещается при помощи круглого светового люка в потолке.

К стволу люка прислонен деревянный шест высотой 1,5 - 1,8 метров, увешанный полосками ткани и рогами архаров; шест частично выходит наружу сквозь люк.

Место, где он стоит, считается священным. Рядом расположена еще одна мечеть, перед входом в которую растет священное тутовое дерево с большой кроной. Вокруг находится некрополь – крупнейший и, вероятно, древнейший некрополь на полуострове (Мендикулов, с. 8 – 10);

Святой по имени Чопан-ата почитался в различных регионах Средней Азии, при этом никакого четкого жития у него не было. Возможно, это прозвище носили несколько различных святых. Так, в пригороде Самарканда находился мавзолей Чапан-ата (Чупан-ата) )Вамбери, с. 157).

Туркмены почитали святого йасавийского шейха из Хорезма, известного как Чопан-ата [ИТБРИ, т. II, с. 293]. Согласно предположениям этнографов, Чопан-ата стал преемником некоего доисламского божества – покровителя овечьих пастухов (так же, как, например, Занги-баба принял на себя функции покровителя пастухов, пасущих коровьи стада) (ИТБРИ, т. I, с. 175).

Исан-Ата (Эхсан) – некрополь Есен-ата расположен в центральной части полуострова Мангышлак, в 5 км к юго-востоку от селения Беки. Подземная мечеть рядом с некрополем, по преданию, когда-то соединялась с мечетью Караман-ата длинным туннелем (Список памятников, № 242).

Чагрик-Ата (Шах-Рох) – дополнительных сведений об этом персонаже найти не удалось.

Тергин-Биби – могилу дочери Шопан-ата показывают у входа в мечеть этого святого (см. выше).

незр – тюрк. из араб. نذر незр ‘обет’, ‘дар, вещь подносимая или посвящаемая’ (Будагов, т. II, с. 282).

Бай-Мухаммед Маяев… убитый в марте 1870 года в отряде полковника Рукина – Баимбет (Баймамбет, Бай-Мухаммед) Маяев, один из двух начальников дистанций, подчинявшихся мангышлакскому приставу. Происходил из пророссийски настроенной казахской аристократии: еще его отец Мая-бий Анетов предпочитал русскую власть власти хивинского хана.

Баимбет Маяев был убит в начале Адаевского восстания (Турсунова, с. 37-38, 47, 78 – 82). Похоронен у колодцев Тубеджик приблизительно в 40 верстах от Александровского форта, в довольно большом мавзолее (Ломакин, с. 11).

Каба-Али (Капам-Ата) – на Мангышлаке существует некрополь Капам-ата, расположенный в 10 км к северо-западу от селения Киякты (Список памятников, № 240).

Мюхтим-Баба – мечеть, расположенная на некрополе Канга-баба. Рядом находилась большая роща шелковичных деревьев, многие из которых считались священными.

Данишменд-Ата – существуют различные сведения о том, где находилось место почитания святого с этим именем (Данишменд, Данишпан, Данисман). Комаров, по всей видимости, располагает святилище где-то в восточной части полуострова:

- «Недалеко от Чина (окраина Усть-Урта), при начале песков Ак-тюбя, есть гора и на вершине ее святое место, называемое Данишменд-Ата». В то же время на картах 1870-х гг. топоним «Данеспан» отмечен на западной оконечности полуострова, неподалеку от Александровского форта (Линевич, карта); (Ломакин, карта).

Сегодня известен некрополь Данышпан, расположенный в 7 километрах к востоку от селения Таучик (Список памятников, № 451), на расстоянии приблизительно 50 километров от Шеркалы. Очевидно, он не может быть идентифицирован ни с одним из перечисленных выше пунктов.

Таким образом, мы имеем несколько противоречащих друг другу указаний о положении святилища, и этот вопрос нуждается в дальнейшей проработке.

Не вполне ясно и то, к какому кругу легенд относится образ Данишменд-ата. Легенда, записанная Комаровым, связывает его с культом Султана-Эпе. Однако М. Мендикулов слышал в советское время другое предание, которое включало Данишменда в число учеников Ахмада Йасави наряду с Шопан-ата.

Согласной ему, Данишпан был самым младшим из учеников. Когда все мюриды, выпустив стрелы, отправились вслед за ними в места своего будущего служения, Данишпан задержался в юрте учителя, чтобы еще раз поклониться ему и выслушать его советы.

За это Ахмад благословил его и дал ему прозвище (лакаб) Данишпан, что значит ‘ученый’. После этого мюрид удалился на Мангышлак и вел здесь свою проповедь (Мендикулов, с. 11).

Рассказ и стихи Туркменского певца Нури (с острова Челекен), в 1870 году.

Когда до нас дошел слух, что Казак (киргизы) сожгли дома Уруса, утушил его Очаги, убил Бай-Мухаммеда и одного полковника с сорока человеками, изумился и сказал: это что за удивительное дело? Турецкий султан, англичане, различные Франки, неоднократно, соединившись вместе, дрались с Урусом; но он стоял твердо и не пришел в затруднение от их нашествия. Шамиль тридцать лет сражался с Урусом и наконец попался-таки в плен. А Казак что за человек, чтобы осмелиться на такое дело!

Сделал ты великое дело, не подумавши:

Голову свою на ветер пустил, Казак!

Смельчаком ставши, бросился ты,

Подобно мотыльку, в огонь, Каэак!

Дурное начало не принесет добра.

Взялся ты не за прибыльное дело:

Лишишься богатство, отымут стада твои,

И станешь ты пеший, Казак!

Отберут у тебя золото и драгоценности,

Лишат твоих жен и дочерей украшений,

А потом и сыновей твоих

Зашлют в солдаты, Казак!

Голова твоя попала в водоворот,

Который скоро увлечет и туловище;

А сердце твое, день-ото-дня наполнилось грустью,

Никогда более не возрадуется, Казак!

Никакой благоразумный человек

Не кидает камня, не по силам.

Жена ругает-ли своего мужа?

О, лишившийся ума, Казак!

Ни каменистой почве пшеница не растет!

Жар твой мало-по малу утихнет,

Будут стрелять в тебя гранатами, пулей,

В прах ты обратишься, Казак!...

Нури-певец говорить: о бедняга!

Сам заслуживший постыдное горе,

Выведут семейства твои на базар

И имя твое на веки опорочено, Казак!.

0 многочисленности и могуществе Уруса.

Расскажу все о том, что я видел:

Есть дорога, идущая из железной крепости

Из-за стен ее выйдет сто тысяч конницы,

На лошадях, не едящих травы, не пьющих воды.

Пришлет сто тысяч солдат, сто тысяч есаулов,

Сто тысяч беков, сто тысяч караульных,

Сто тысяч удальцов, сто тысяч всадников,

Имеет еще Урус сто тысяч дружин.

Придет сто тысяч князей, - сто тысяч панцырников,

Сто тысяч казаков, сто тысяч конных,

Сто тысяч дагестанцев, смелее львов,

Имеет еще на воде сто тысяч пароходов.

Привезут сто тысяч пушек, сто тысяч ящиков,

Выпустят сто тысяч выстрелов по миру.

Сто тысяч продающих вино, сто тысяч его пьющих,

Имеет еще сто тысяч Рустамов, сто тысяч Заалов.

Пришлет сто тысяч сардаров, с царской властью;

Сто тысяч на слонах, сто тысяч на носорогах,

Сто тысяч служителей, превосходящих красотою девиц,

Имеет еще сто тысяч одежд драгоценных.

Сто тысяч занимаются разведением садов,

Сто тысяч колесниц, готовых к делу,

Сто тысяч содержать караулы по дорогам,

Имеет еще сто тысяч превосходных судей.

Сто тысяч начальников начнут командовать;

Увидя сто тысяч врагов - всех изрубят мечами.

Сто тысяч ничего не боящихся копьеносцев,

Имеют еще сто тысяч гренадеров.

Сто тысяч музыкантов заиграют на инструментах,

Сто тысяч есть таких, которые врагов не считают,

Пришлет сто тысяч охотников с ястребами,

Имеет еще в ста тысячах местах скотоводов.

Нури-певец рассказал так много слов,

Потому-что иногда он парит в воздухе.

Имеет еще Урус сто тысяч сундуков золота,

И лошадей с жемчужным убором.

Киргизская песня.

Десяти лет я достигнул:

Зеленую ветку в луну согнул,

Тонкие стрелки в цель пускал.

Где почесть, где слава?

Пятнадцати лет достигнул:

В красное, зеленое оделся,

Туго поясом подтянулся,

Всем красивым казался.

Где почесть, где слава?

Двадцати пяти достигнул:

Белые шаравары засучив

Хоть и сам я молчал,

Да и враг пикнуть не смел.

Одна девица полюбила.

Где почесть, где слава?

Тридцати пяти достигнул:

Пику с бубенчиками взяв,

Безрукавную кольчугу надев,

Прохладное время выбрав

Синего скакуна погнал,

С криком врага, победил.

Где почесть, где слава?

Сорока пяти достигнул.

В дальний поход отправился,

И с севера и с юга, в степи,

Разбойники на людей нападали,

Не боялся, один я приехал!

Где почесть, где слава?

Пятидесяти пяти достигнул

Сорившиеся кучками ходили,

Судил их, языком работал;

Бийлик за это получал.

Где почесть, где слава?

Шестидесяти пяти достигнул:

Борода и усы поседели,

Прежней силы лишился.

Девки говорят:

Взять ты хочешь меня,

Только видом моим утешайся!

Хоть убей - не пойду за тебя!

Когда-то, ты и был молодец;

Но теперь твоя голова

Все равно, что прошлогодний навоз!

Где почесть, где слава?

12 Февраля 1873 г. А.К.

Источник:

А.К. (Комаров А.В.) «Предания адаевцев о святых секты Ханафие, живших и умерших на Мангышлаке». Сборник сведений о кавказских горцах. Вып. VII. Тифлис, 1873 год. Отд. IV (приложение). С. 5 - 17