Вы здесь

Ледник Петрова. 1925 год. Лев Константинович Давыдов.

«От брода реки Нарын легкая поездка вверх по красивой, горной долине привела нас к группе юрт, расположенных в зеленом амфитеатре, окруженном крутыми стенами из серого известняка. Необычайно аккуратная юрта, такая новая, что все еще белая, очевидно, готовилась для нас по предложению проводника-киргиза, который по собственной воле поехал вперед, чтобы убедиться, что все готово к нашему приему».

Э. Хаттингтон. «Пульс Азии». 1903 год.

Программа работ экспедиции Средне-Азиатского Метеорологического Института.

В 1925 году Правлением Средне-Азиатского Метеорологического Института было поручено организовать экспедицию к леднику Петрова Давыдову Льву Константиновичу. Задачи этой экспедиции заключались в следующем.

Было предположено положить начало систематическим наблюдением над жизнью ледника Петрова и группы прилегающих к нему ледников с целью изучения связи между изменениями этих ледников и режимом реки Нарына с одной стороны, и с другой, с целью выявления влиянии метеорологических факторов на жизнь этих ледников.

Для этой цели предполагалось заснять возможно большую часть языка ледника Петрова инструментально в масштабе 250 саженей в дюйме, установить метки у конца упомянутых выше ледников, подробно ознакомиться с современным состоянием их и составить их описание, с определением всех характерных гляциологических элементов: высоты снеговой линии, высоты фирновой линии, высоты конца языка, уклона и т. п.

В программу работ экспедиции входила, кроме того, постановка опытов по изучению процессов конденсации и испарения с поверхности ледника и, наконец, собрание климатических сведений об этом районе, представляющих исключительный интерес и, быть может, некоторое значение в деле решения вопроса о происхождении влаги, питающей ледники системы Ак-Шийряк.

Опыты по изучению процессов испарения и конденсации на поверхности ледника ставились для определения роли этих процессов в жизни ледников Средней Азии. Дело в том, что известный русский метеоролог проф. А. И. Воейков в своей работе „Le Turkestan russe“ высказывает чрезвычайно интересное мнение о том, что в питании средне-азиатских ледников значительно существенную роль, кроме атмосферных осадков, играет непосредственная конденсация влаги из воздуха на поверхности ледников.

Для поверки этой идеи еще в 1918 году Э. М. Ольдекопом были поставлены ориентировочные опыты в западных отрогах Тянь-Шаня на Чотанском леднике, давшие результаты совершенно противоположные предположениям профкссора А. И. Воейкова.

Опыты эти были мною повторены в несколько расширенном масштабе на том же леднике в 1924 году и дали те же результаты, что и опыты Э. Ольдекопа. Такого же рода опыты и было предположено повторить на леднике Петрова.

Кроме того, в задачи экспедиции входила установка суммарного дождемера системы проф. Н. Глушкова с отсчетами один раз в год. В работах экспедиции принимали участие сотрудники СредАзМеТа И. Е. Бойков, М. И. Павловский, В.Н. Ситняковский и Н. В. Мягков.

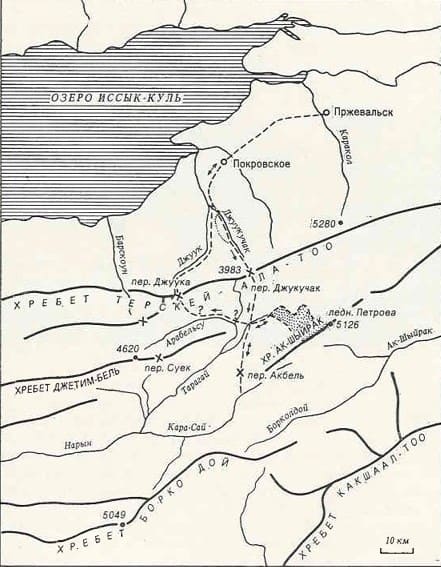

Маршрут экспедиции к леднику Петров с южного побережья озера Иссык-Куль.

Окончательное сформирование экспедиции происходило в селе Покровском (Сливкино). Здесь были наняты проводники, рабочие, нанят вьючный скот. Лошади под верх еще раньше были приобретены в городе Караколе (Пржевальск).

26 июля в 1 час дня экспедиция выступила из Покровского. Первоначальный маршрут был намечен из села Покровского по берегу озера Иссык-Куля до Борскоуна, вверх по ущелью одноименной реки через перевал Борскоун к леднику Петрова.

Этот перевал был выбран, как наиболее доступный и легкий, что при довольно громоздком снаряжении экспедиции имело существенное значение. Однако, проводники и погонщики скота уверили меня, что нет никакого смысла совершать столь длинное путешествие, что гораздо короче и удобнее путь через перевал Джуукучак, и что этот последний никаких трудностей не представляет.

После долгих расспросов и размышлений было решено изменить маршрут и подняться на Сырты через перевал Джуукучак. От села Покровского до таможенного поста, расположенного у слияния рек Джуукучака и Джууки идет прекрасная, годная для колесного движения дорога.

Выше таможенного поста она приобретает характер типичной горной тропы, по которой возможно только конное и пешее движение. Тропа эта идет сначала по правому берегу и близ первых зарослей елового леса перебрасывается по довольно легкому броду на левую сторону.

Нижняя граница елового леса по определению экспедиции расположена на высоте 2050 - 2100 метров над уровнем моря. Первоначально заросли леса держатся только на северо-восточных затененных склонах, и только значительно выше оба склона узкого и довольно крутого ущелья реки Джуукучака покрыты настолько густым лесом, что местами передвижение по нему довольно затруднительно.

Надо сказать, что путь по реке Джуукучак вообще довольно труден. Частые крутые подъемы и спуски, длинные объезды для пересечения поперечных саев, частые переправы через местами крайне бурную реку представляют значительные затруднения для передвижения.

Местами тропа исчезает вовсе, и приходится передвигаться по каменистому руслу быстрого потока, иногда производя перевьючку, т. к. вьючный скот с нормальными вьюками передвигаться не в состоянии. К вечеру 27 июля мы достигли верхней границы елового леса (2840 метров над уровнем моря) и заночевали в небольшом киргизском ауле на левом берегу реки Джуукучака (2848 м. н. у. м.), где на другой день пришлось увеличить наш караван, т. к. вьючные животные были очень утомлены, и перевал, как оказалось в дальнейшем, был далеко нелегким.

Дальнейшая часть пути до подъема на перевал Джуукучак особых затруднений не представляет. Долина реки здесь несколько расширяется, подъем постепенный, отличная тропа, очень удобная для передвижения, все время тянется по правому берегу реки и упирается в древнюю морену Джуукучакского ледника (3220 м. н. у. м.).

У подножья перевала мы остановились для ночевки, чтобы на другой день с раннего утра начать подъем на перевал. Ночью шел сильный дождь, укрыться было совершенно негде; шалаш, сооруженный нами из кошем, защищал от дождя крайне плохо.

Ночевка была очень тяжелой. К утру, несколько обсушившись от дождя, мы в 7 часов утра начали восхождение на перевал. Подъем, довольно крутой первоначально, идет по тропе, проложенной по древней морене, плотно одетой почвенным покровом и покрытой растительностью, и затем сразу вступает в невероятный хаос камней, образующих конечную и сливающуюся с ней береговую морену.

Тропа, едва заметная, местами пропадает совершенно, часто попадаются трупы и остатки скелетов животных. Передвигаться приходится крайне медленно с частыми остановками. Наконец, после не очень долгого, но крайне утомительного, медленного движения мы достигли северного конца языка Джуукучакского ледника (3589 м. н. у. м.).

Джуукучакский ледник принадлежит к типу переметных ледников. Южная часть его крайне слабо развита и заканчивается крутым ледяным обрывом высотой примерно 30 - 35 метров. Конечная морена этого конца ледника незначительных размеров.

Южный конец по определениям экспедиции расположен на высоте 3955 м. н. у. м. Общая площадь Джуукучакского ледника, подсчитанная при помощи планиметра Согаdi по двухверстному планшету В.Т.О. съемки 1911 года составляет 3,8 квадратных километра, причем на долю северной части приходится 3,5, южной 0,3 квадратных километра.

Высшая точка на леднике (перевал) Джуукучак, по определениям экспедиции, 4043 м. н. у. м. Если воспользоваться методом Куровского, то высота фирновой линии северного склона равна 3816 м. н. у. м., южного склона 4000 м. н. у. м.

Непосредственные определения высоты фирновой линии на северном склоне дали 3900 м. н. у. м. Северная часть ледника заканчивается широким языком с уклоном примерно в 13°. Эта часть Джуукучакского ледника имеет боковой приток, берущий начало из слабо развитого цирка и имеющий течение, направление которого составляет тупой угол с направлением течения основного ледника.

Фирновая область слабо развита и крайне незначительных размеров.

Дальнейшая часть пути идет по поверхности самого ледника и кажется, несмотря на крутизну подъема, более легкой, чем передвижение по морене. С вершины перевала тропа круто сворачивает к восточному краю ледника и снова перебрасывается по снежным мостам на береговую морену.

Этот переход крайне труден и опасен. Лошади часто проваливались по брюхо в снег, падали и поднимались снова с большим трудом. Дальнейший спуск также очень тяжел. Тропа идет по береговой морене и представляет собой поистине каменную лестницу с громадными неровными ступенями.

Еще когда мы подходили к вершине перевала, погода стала портиться. Дул резкий, холодный северный ветер, появились тучи, стал накрапывать дождь, перешедший сначала в крупу, затем в снег, крупными частыми хлопьями падавший на землю. Вслед за тем началась гроза.

Крайне эффектную картину представляли собой голубоватые вспышки молнии, сопровождаемые грозными ударами грома при падающем хлопьями снеге. К 12-ти часам дня мы благополучно спустились с перевала. Погода стала проясняться, ветер стих, выглянуло солнце.

Но это продолжалось недолго, скоро все небо снова закрылось тучами, и начался мелкий непрерывный дождь. Это был единственный дождь за все время нашего пребывания на Сыртах. Каменистая тропа шла по берегу реки Джуукучак (южной), и постепенно перед нами развертывалась крайне неприветливая, мрачная панорама Сыртов.

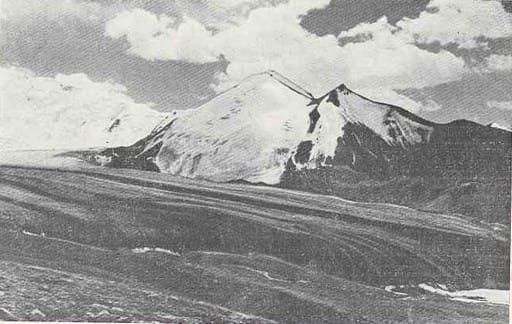

Сырты представляют собой бесконечную унылую, холмистую равнину, местами покрытую густой травянистой растительностью, местами совершенно лишенную ее, изрезанную в самых разнообразных направлениях ручьями, речками, озерами, болотами без всякой древесной растительности, лишенную всякого жилья, крайне бедную пернатым населением, ограниченную с двух сторон исполинскими горными хребтами, покрытыми вечными снегами и льдами, на севере Терскей Алатау, на юге горы Ак-Шийряк.

В этой части Сыртов, наиболее возвышенной, кочевники почти не останавливаются. Первые кочевья начинаются ниже впадения реки Ара-Бель (Иттыши) в Кум-Тар и по ту сторону перевала Ак-Бель (3806 м. н. у. м.). По мере выхода на Сырты дорога все улучшалась и улучшалась, превращаясь в целую серию мягких троп.

Однако, дождь, непрерывно шедший до 6 часов вечера, тяжелый перевал, пройденный нами, совершенно выбил из сил участников экспедиции, и около 7-ми часов вечера мы остановились на ночлег у берегового откоса одного из многочисленных русел ручьев, пересекающих Сырты.

Только 29 июля нам удалось за перевалом Ак-Бель разыскать киргизский аул, нанять юрту, и 30 июля мы, наконец, расположились в расстоянии 2-х километров от ледника Петрова. После того, как было устроено жилье, установлена юрта, мы приступили к работам.

Была организована у места стоянки на высоте 3700 м. н. у. м. метеорологическая станция, где были установлены следующие приборы: анероид, психрометр Ассмана, актиноскоп Араго-Деви, гелиограф Кемпеля, термограф, максимальный, минимальный и почвенный термометры на поверхности почвы, анемометр, вымпел для определения направления ветра и дождемерное ведро.

Отсчеты по всем приборам производились в обычные сроки 7h, 13 h и 21 h, кроме того, ежедневно с 7 до 21 производились ежечасные наблюдения над направлением и скоростью ветра, облачностью и радиацией. Была установлена водомерная рейка, но по ней отсчеты систематически не производились.

Затем приступили, к съемке ледника Петрова, установке меток на 2-х соседних ледниках, инструментальной нивелировке конца ледника Петрова и организации опытов по изучению испарения и конденсации на поверхности ледника.

Для этой цели была установлена на поверхности льда на расстоянии километра от конца ледника английская будка и в ней два самописца: термограф и гигрограф. Ежедневно в 10 h или 9 h производились отсчеты по психрометру Ассмана у поверхности ледника и на высоте роста и по минимальному и суточному термометрам, установленным на поверхности ледника, и делались отметки на самописцах.

Для измерения испарения были установлены во льду три чаши из оцинкованного железа с площадью сечения в 500 квадратных сантиметров и глубиной в 8 см. Одна из этих чаш наполнялась водой, одна льдом, одна оставалась пустой и служила для улавливания осадков.

Отсчеты по чашам производились ежедневно в 9 h или 10 h путем взвешивания их при помощи весов от походного снегомера. Все эти установки были расположены на высоте 3842 м. н. у. м. 8 июля - на северо-западном склоне (левом по течению) долины реки Кум-Тар в непосредственной близости от ледника Петрова на высоте 3752 м. н. у. моря был установлен горный дождемер.

Следует заметить, что условия работы были крайне тяжелые. Особенно досаждала непогода. Из 24 дней, проведенных нами на cыртах, только 5 дней погода была сносной. Ежедневно шел снег, крупа с резким ветром, часто были бураны.

Температура ежедневно ночью падала ниже 0°. К этому нужно прибавить совершенное отсутствие древесного топлива и необходимость, вследствие этого, постоянно заботиться о собирании кизяка, что представляло собой всегда очень тяжелую обязанность.

Большая высота и разреженность воздуха и всякое движение было очень утомительно, переноска же всяких, даже незначительных тяжестей вызывала утомление. Все это вместе взятое крайне тормозило нормальный ход работ, и только благодаря исключительной настойчивости и дружным усилиям всех участников экспедиции удалось почти целиком выполнить намеченную нами программу исследований, имеющих целью, как уже указывалось выше, ознакомление с областью истоков реки Нарына.

Экспедиция закончила свои работы 22 июля и 26 июля через перевал Джуука (3643 м.) возвратилась в Каракол.

Источник:

Л.К. Давыдов «Ледник Петрова», 1925 год.

Фотографии:

Книга Н.Г. Конкин «Лев Константинович Давыдов». 1993 год.