Вы здесь

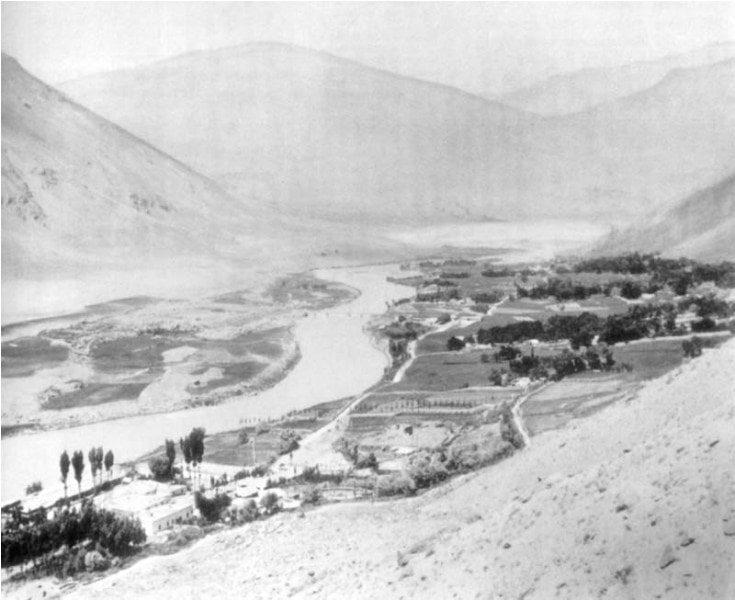

Город Хорог. 1952 год.

«Я переполнен легкой высотой,

Никто не мерит мне паек воздушный

В ущелье, над бунтующей рекой,

Законам рек законно не послушный.

Здесь ветры зреют, как вино в мехах,

Пока хозяева их - Север с Югом,

Засев в остановившихся веках,

Проигрывают бренный мир друг другу»

Павел Лукницкий. Теберда. 27 июня 1928 года.

Сталинабад. Август 1952 года.

В 5 часов 45 минут утра слышу настойчивый автомобильный сигнал. Мгновенно одевшись, беру приготовленные с вечера вещи: рюкзак, чемоданчик и полевую сумку. Выезжаю. Через полчаса - в аэропорту. Здесь, в зале и в маленьком саду аэровокзала, множество пассажиров, улетающих во всех направлениях.

Подхожу к диспетчеру и неожиданно для себя узнаю: гражданский самолет на Хорог, уже было погруженный для рейса, отменен, выгружается. Это значит: где-то на трассе облачность, а трасса такова, что при малейшей облачности лететь опасно.

Я должен лететь не пассажирским самолетом, а на том, который обслуживает пограничников, - меня пригласил с собой пограничный офицер, отправляющийся по партийным делам в Хорог. Но ведь облачность для всех одинакова! Если отменен пассажирский самолет, то может ли вылететь и наш, того же типа?

Бывает, люди, рвущиеся в Хорог по самым неотложным делам, ждут и две и три недели, - что делать, если «нет погоды»? Рисковать летчикам запрещено, да и кто стал бы настаивать? Кому интересно врезаться в скалы? Неужели полет не состоится?

Никак не прорваться мне в этом году на Памир! Горы!.. Сколько случайностей, сколько неожиданностей бывает в Высоких Горах! Приехал мой спутник. Перекинутый через руку макинтош да маленький саквояж - вот и весь багаж, с каким в наши дни можно отправляться на далекий, теперь уже не труднодоступный Памир.

Мы едем на аэродром к нашему только что заправленному бензином, а теперь шумно «опробывающему» свои моторы серебристому самолету. Пилот Коломийцев — опытнейший летчик памирской трассы — говорит, что не знает, полетит или не полетит, но, мол, машина через несколько минут будет готова к вылету.

Пассажирские самолеты идут на Куляб, на Ленинабад, на Ташкент... А наша трасса - как заколдованная, сидим под палящим с раннего утра солнцем в «Победе», ждем, слушая «воздушные» рассказы подсевшего к нам бортрадиста.

Вздымая пыль, мимо нас мчится, взлетает серебристый «ЛИ-2» - он уходит в Баку. За ним поднимается «АНТ-2» - этому путь на Гарм.

Бортрадист вглядывается в даль: от аэровокзала идут четверо, приближаются к нам.

- Не видно, с портфелем или без портфеля! - вздыхает он.

Мы недоумеваем: зачем ему нужен портфель?

- Если с портфелем в левой руке, значит летим!

Но и это объяснение непонятно.

- Да! - продолжает он.

- Так и определяем: если с портфелем, значит все документы даны, рейс разрешен.

Четверо приближаются. У одного в левой руке портфель. Мы выскакиваем из накаленной «Победы», подходим к самолету, поднимаемся по трапу... Через две минуты мы в воздухе, делаем круг над городом и ложимся на курс, сразу набирая большую высоту.

Оглядываю груз, распределенный вдоль оси всего фюзеляжа: книги - множество пачек, среднего размера новенький бильярд, кинопленка в кубических жестяных ящиках, что-то еще. Мой спутник объясняет: у пограничников на Памире теперь есть солдатский дом отдыха, — это для него. В библиотеке дома отдыха уже есть несколько десятков тысяч книг.

Кто мог бы мечтать, даже в тридцатых годах, когда в последний раз я посетил Хорог, о домах отдыха на Памире? А библиотека в Хороге тогда была только одна - областная, и в ней насчитывалось несколько десятков книг.

Наш самолет, как и все, работающие на этой трассе, оборудован кислородным прибором.

С потолка кабины свисает шланг, кончающийся никелированным раструбом. На левой стенке изящное устройство с кнопкой: нажмешь - кислород поступает в шланг. Дыши! Очень быстро и резко обогнав «АНТ-2», мы миновали Гиссарскую долину, пошли над долиной реки Иляк, слева видели светлую ленточку Кафирнигана.

А затем внизу увидели Вахш. Мощный и бурный Вахш казался тоненьким. Он извивался в резко пропиленных, крутых, узких берегах, в неподступных теснинах, и даже отсюда было видно, как он бурунил. Правее, к Нуреку и дальше, теснины еще более сжимаются.

Горы дики, острозубчаты; ясно и резко различимы пласты, красноцветные породы подостланы серыми, разорваны, вздыблены. Круто наклоненные плоскости поросли деревьями и кустарником. Это Сарсариак, страна хаотических гор, где некогда, в годы гражданской войны, скрывались запертые со всех сторон басмаческие банды Ибрагим-бека.

Вот уже четыре тысячи метров, стрелка прибора ползет все вверх... И полукружие горизонта ощеривается снеговыми, сплошь в белых зубчатых вершинах, цепями, ряд за рядом тянущимися вдали. Небо солнечно-голубое, снеговые цепи призрачно белы, с розово подсвеченными полосками облаков, пересекающими их склоны, припавшими к их вершинам.

Видимость колоссальная - на сто, полтораста километров в каждую сторону. Видим разделяющий два мира извилистый, в глубоких теснинах Пяндж - серую ленту - и едва успеваем заметить зеленое пятно с садами, домиками и ясно различимым над ним пастбищным даштом.

Это районный центр Кала-и-Хумб. Мы идем ровной линией курса, сближаясь с Пянджем. И теперь на нашей высоте - 5 000 метров - красота видимого мира охватывает меня чувством восторга: вся левая половина горизонта - сверкающий океан снежных, льдистых зубчатых пиков, с цирками снежными и крутыми, с впадинами ледниковых каров, очень страшных вблизи, как грани внезапно подступившей вплотную иной планеты, а вдали похожие на застывшее в момент шторма черно-белое море.

Массив за массивом, цепь за цепью, бесчисленное множество острых пиков. И уже нет никакой возможности разобраться в них, задержать внимание на отдельном, любом из них. Мы приближаемся к Ванчу. В его долине видим много садов и селений, разделенных осыпями и скалистыми мысами; пойма реки заросла кустарником.

Вдали, налево возникает еще более гигантская страна снежных пиков, впадин, провалов между ними и совсем далеко, но ясно различимый, выше всех поднятый массив. Я доказываю, что это пик Сталина. Мне не надо карт: я знаю этот рельеф наизусть.

Я двадцать пять лет изучаю Памир, его рельеф весь в моей памяти, в мельчайших подробностях. Бортрадист и механик спорят со мной: до пика Сталина, мол, отсюда триста километров, его мы не можем видеть, его мы видели однажды, когда летели прямиком на Мургаб; тогда и край ледника Федченко был под нами!

Они правы, что видели его тогда, но не правы сейчас, не узнавая его издали, потому что до него не триста, а самое большее сто десять - сто двадцать километров, то-есть вполне в пределах видимости. Позже, прилетев в Хорог, я, взяв карту, доказал летчикам свою правоту, они согласились со мной, и, не скрою, самолюбию старого памирского географа это было приятно.

Среди снеговых вершин я узнаю и более удаленные пики, расположенные за ледником Федченко. Они призрачны над облачной дымкой. Ее тонкая полоса, пересекая горные массивы, отнимает у них основания, и потому кажется, что вершины, белеющие вдали, парят в воздухе.

Переваливаем через следующий хребет и видим реку Язгулем, ниспадающую от ледников. Подворачивая вправо, к югу, входим в ущелье Пянджа. Дальше летим вдоль над его течением, тщательно прижимаясь к правобережью - к гигантским, то снежным, то бесснежным, обрывистым, угрожающим, острым вершинам, - прижимаемся левым крылом, следуя всем изгибам ущелья, чтоб не оказаться даже краешком правого крыла над серединой реки - границей Афганистана.

Опасный путь! Просвет между склонами гор был бы просторен, если б лететь прямиком, над долиной Пянджа, достаточно широкой в нашем полете. Но ради соблюдения пограничных правил мы ежесекундно рискуем коснуться крылом скалы: острые гребни, пики бесснежные и отвесные встают выше нас, и в нескольких местах крыло самолета проходит, по утверждению бортмеханика, в двадцати-тридцати метрах от скалистой стены, то есть не только по зрительному впечатлению «впритирочку».

Вот один грозный красавец пик, нелюдимый, мертвенно-бездушный, рыжий, с цирками ниже нас, открытыми только солнцу и никогда не посещенными ни человеком, ни зверем, проходит совсем вплотную, - это самое опасное, говорят летчики, место.

Его называют «рушанским окном».

Мы проходим «рушанское окно» и видим извилистый Бартанг; он хорошо запечатлевается в памяти с его кишлаками - зелеными пятнами среди отвесных теснин и необычайно высоких осыпей. Склоны падают прямо в реку, высоко над ней по скалам вьется тропа.

Только у самого устья долина Бартанга вдруг раскрывается широким веером. Затем мы начинаем оставлять высоту и, так же следуя изгибам реки, видим внизу постепенно расширяющуюся долину: кудрявые сады кишлака Сохчарв, пашни, убранные в скирды хлеба, дорогу, становящуюся прямой, идущую вдоль берега через зеленые и желтые поля, через кишлаки.

На афганской стороне - тоже зеленые крутые кишлаки и поля; большое селение, по-видимому Шидвуд, в устье реки, ниспадающей с высей Афганистана по круто снижающейся долине. В листве деревьев белеет здание фортеции, исчезает.

Я вижу древнюю феодальную столицу Шугнана - Кала-и-бар-Пяндж, ничем, кроме руин ханской крепости, не отличающуюся от других кишлаков. На Пяндже появляются серые мели; цепи снежных вершин левее нас скрываются; мы теперь идем ниже, и ближайшие слева зубцы, гребни, скалы прячут от нас даль.

Мы все круче, - от быстрой смены давления болят барабанные перепонки, - снижаемся к аэродрому Хорога. Афганский хребет Куги-Шива, сверкавший гранями своих снежных зубцов, уже кажет нам только ближайший, серый (а ниже - в зелени богарных посевов) склон; мы совсем уже низко, мы прямиком, без всякого разворота, несемся к аэродрому.

Мелькают тополи, под нами близко - будто сейчас сядем в реку - серая вода Пянджа; мы, однако, бреющим полетом над водой проскакиваем еще чуть дальше и садимся на прибрежную траву, бежим, поднимая пыль и торжествуя победу над стихией величайших гор.

Группы мужчин в пограничной форме и в гражданской одежде - зеленые фуражки, белые кепки, шугнанские тюбетейки... Женщины в ярких национальных платьях... Груды ящиков, мешков, всякого груза; автомашина с черепицей, другая - с шифером; качающий ветвями сад вокруг белого двухэтажного дома аэропорта.

Мы выходим в прозрачный, горный зной сверкающего солнцем Шугнана. И как будто не было двадцати лет разлуки: все знакомо, все родное, все мило... Я на Памире опять! Вглядываясь в лицо... Как представить себе Хорог тому, кто в нем никогда не бывал, кто ни разу в жизни не проехал через Памир - по высочайшим, нагорным его восточным долинам или по опасному Западному автомобильному тракту, нависающему над отвесными, в полкилометра, обрывами?

Как представить себе областной центр, в котором нет ни троллейбусов, ни трамваев, ни всем знакомых серых, с шашечной разрисовкой по бортам, такси? Как выглядит, как живет город, удаленный от ближайшей железной дороги на пятьсот пятьдесят километров, а в зимнее время, когда закрываются перевалы, вовсе отрезанный от нее снегами?

Город, в котором жители (и сейчас еще очень немногочисленные) должны, строя новый дом, прежде выискать для него среди скал и расчистить от каменных глыб площадку, а потом выровнять ее, чтобы она стала горизонтальной?

Было время, я приезжал в Хорог верхом, после многомесячных странствий; тогда жизнь в седле становилась естественной и привычной, геологический молоток не разлучался с винтовкой, а электрический свет загорался только в дальних воспоминаниях о «настоящих», покинутых мной городах.

И теперь, когда я видел Хорог вновь, - иным, таким же живым и кипучим, как любой стремительно развивающийся город нашей страны, - представление мое о Хороге расслоилось на две разделенные почти четвертью века картины.

В них общее только то, что незыблемо и неизменно существует (во всяком случае, в пределах одной человеческой жизни) в природе, в которой, конечно, тоже не найти ничего неизменного при другой, более протяженной во времени мерке или при наблюдении, более углубленном.

Вот я и начну с того, что, на мой взгляд, в Хороге не изменилось. Пусть любой житель российской равнины, украинских или казахских степей взглянет на белое кучевое облако, плывущее в небесах над его головой. И от окраинного дома своего села мысленно воздвигнет до этого облака наклонную сухую каменистую стену.

И обведет ею все село, оставив только с двух сторон узкие проходы в этой стене. И вообразит, что в один из проходов врывается бурная, большая река, а в другой, пройдя сквозь селение, глубоко врезавшись в берега, уходит.

Такова местность, в сущности, вокруг каждого кишлака Горно-Бадахшанской автономной области. Иногда стены круче, а ущелье уже, иногда, как в Хороге, небу над головой, а домам на речных берегах больше простора.

Не знающий гор человек может, представив себе дно этой каменной пробирки, промолвить:

- «Скучно!».

Но я отвечу ему, что стены ущелий, на дне которых располагаются бадахшанские кишлаки, никогда не бывают однообразными и ничуть не похожи одна на другую. Гребни горных хребтов над ущельем изрезаны ветрами, ледниками, водой.

Каменные обвалы оторвали от склонов гигантские куски, и там, откуда эти куски оторвались, видны отвесные пропасти. А ниже, куда столетие за столетием сыплются камни, образовались исполинские шлейфы - конусообразные осыпи.

В отвесных обрывах, обнажающих недра гор, видны бесчисленные пласты осадочных пород - извитых, перемятых тектоническими движениями земной коры. Местами эти пласты пронизаны кристаллическими изверженными породами. И неисчислимы оттенки природной окраски гор.

Сказать про толщи мощных пород, нависающих над Хорогом, что они серые, значит ничего не сказать, потому что этот серый цвет имеет сотни оттенков, - человек видит перед собой великое многоцветье! Та же самая точка горного склона, скалистого отвеса, прикрытого висячим ледником гребня, меняется в восприятии человека каждый час и в зависимости от освещения.

Утренние и вечерние длинные тени делают самую плоскую поверхность скалы объемной и выпуклой. Солнечные лучи, скользя по горам, придают лицу гор такую же переменчивость, какую придает лицу человека его настроение.

В молодых горах Памира нет места, своей причудливой внешностью повторяющего любое другое. Многие поэты и путешественники за все века утверждали, что грозные, дикие скалистые горы создают в каждом из нас настроение торжественности, настраивают мысли на философический лад.

Это утверждение справедливо.

Какая-то доля величественности окружающего мира переливается в душу человека, и он преисполняется чувством собственного достоинства, в нем пробуждается гордость оттого, что он сознает себя все-таки не рабом, а властелином природы, оттого, что медленно, но неуклонно, неотвратимо, шаг за шагом побеждает ее, не имеющую разума, которым обладает он.

Именно таково самосознание советского человека, самосознание местных памирских жителей в наши дни. Совсем другими были памирцы когда я впервые знакомился с ними. В ту пору они еще страшились природы, обожествляли ее, были покорны ее капризам; она угнетала их, и этот гнет тем более был тяжел, что невежественный, неграмотный, вечно полуголодный памирский горец-бедняк в ту пору только начинал освобождаться от чувства своей приниженности перед богатыми людьми его кишлака, едва верил, что порабощавшие его ханы, ишаны, баи, представители верхних каст уже никогда не станут повелевать им, не вернутся, не отомстят за взятую им с помощью русских людей свободу!

Теперь памирцы стали иными - сытыми, здоровыми телом и духом, гордыми. Широкой, свободной мыслью они вознеслись над своими высочайшими горами и ясными глазами увидели большой горизонт. Вот это первое, главное, что на Памире решительно изменилось за четверть века!

Горы остались такими, какими были и прежде. Каждое ребро скалы, врезавшееся в память, вставало передо мной вновь наяву, я узнавал его с каким-то странным, полуосознанным удивлением: они, старые знакомцы, не изменились ни в чем, а я... моего времени прошло так много!

Первый вечер в Хороге.

Хорог расположен на высоких узких террасах в долине Гунта - там, где мощь этой бурной реки удвоена водами Шах-Дары. К 1895 году, когда была окончательно установлена государственная граница между Россией и Афганистаном, в маленьком кишлаке Хорог было построено русское пограничное укрепление: два-три маленьких белых с плоскими крышами дома да обмазанная глиной казарма; сюда из города Ош проложена колесная дорога.

Правда, поддерживать ее в исправности оказалось не по силам ферганскому генерал-губернатору, которому был до революции подчинен Восточный Памир. К началу революции по этой дороге ездить можно было только верхом, грузы перевозить верблюжьими караванами, а в иных случаях и носить на спинах людей.

Я видел в Хороге рояль (он сохранился до наших дней), принесенный на руках из Оша за семьсот сорок километров. Этот рояль был доставлен сюда по приказу белогвардейского подполковника Тимофеева в 1919 году для его дочки, изъявившей желание музицировать.

Тимофеев в следующем году бежал за границу, куда девалась его дочка, мне неизвестно, а рояль поныне честно несет свою службу в клубе. До революции Хорог оставался все тем же маленьким кишлаком, в нем насчитывалось не более девяноста хозяйств.

Открытые русскими властями туземная школа да фельдшерский пункт - вот, пожалуй, и все, чем отличался он от других селений Шугнана. Он начал, разрастаться только с 1924 - 1925 годов, когда стал административным центром советской Горно-Бадахшанской автономной области и когда сюда пришел первый караван Узбекторга с советскими товарами, медикаментами, сельскохозяйственными орудиями и посевным зерном, предназначенным для раздачи памирским беднякам.

С караваном приехали первые гражданские врачи, строители, учителя, ирригаторы. В 1926 году на расчищенной от камней площадке был заложен памятник Ленину и воздвигнуты первые строения городского типа: здания областного исполкома, больницы, школы, кооператива, Дома народного творчества.

Еще в 1930 году в этих одноэтажных каменных, побеленных известкой домах стены изнутри и потолки были обтянуты ситцем, чтоб на головы людей не сыпалась сухая смесь соломы и глины. В ту пору кровельное железо было еще недоступной роскошью для хорогцев!

Вечер. Я размышляю обо всем этом у окна, в комнате, в которой металлическая кровать застлана чистыми простынями и солдатским одеялом, а на письменном столе стоит графин с холодной, чуть-чуть белесоватой гунтской водой. Первый вечер в новом Хороге!

Я один. Тишина, углубленная шумом Гунта и легким шелестом тополей. Словно не желая склоняться под ветерком, дующим из Афганистана, они только чуть пошевеливают ветвями. Над ними, за рекой высится зубчатая вершина Лягарсэд, которую пограничники назвали пиком Дзержинского.

Этой вершиной обрывается скалистый хребет Зимбардор, уходящий отсюда к югу. В предзакатный час каменистые осыпи крутого склона серовато-розовы под слабеющими лучами. Я погружен в воспоминания о том, как здесь, на этом берегу, остановил после трехмесячных странствий мой караван.

Не было тогда ни дома, в котором я нахожусь, ни множества тех левобережных домов, на какие гляжу сейчас из окна; не было ни этих тополей - таких высоких, что они никак не кажутся мне моложе меня; ни пассажирского авиасообщения с Хорогом - чудесного способа преодолевать забитое горами пространство; ни бесконечно многого другого, с чем успел я познакомиться за один день сегодня.

чудесного способа преодолевать забитое горами пространство; ни бесконечно многого другого, с чем успел я познакомиться за один день сегодня.

Я восстанавливаю в памяти тот, отделенный от нынешнего будто столетиями, первый вечер в Хороге... Вечер 1930 года, когда, наконец, арендовав для лошадей каравана травянистую площадку в тутовом саду, устроив ночлег караванщикам, приведя в порядок у афганца-брадобрея свою выросшую за время путешествия бороду, я расположился на войлочной подстилке, в углу каменной веранды над Гунтом, за пиалой чая у моих хорогских друзей.

И начались взаимные расспросы, будничные рассказы о басмачах, нападавших на нашу научную экспедицию; о родовых распрях восточнопамирских кочевников; о коварстве крупных киргизских баев, что тайно принимали в своих юртах английских разведчиков, пробиравшихся на Памир там, где еще не было наших пограничных застав; об опасных речных переправах, на которых тонули лошади, а иногда и люди; об афганских и кашгарских купцах, торговавших опиумом, розовой каменной солью и всякой колониальной дребеденью, сбываемой в городах Центральной Азии иностранными капиталистами.

И, однако, те тревожные, трудные, переломные годы на Памире были интересны значительнейшими событиями. В 1929 году в Хороге опустился, впервые в истории Памира, самолет. Через два года в Хорог въехал автомобиль - один из двух, впервые в истории поднявшихся на памирские выси.

На Пяндже и на реке Памир пограничники впервые сменили кавалерийские посты, построили заставы и закрыли границу; в Хороге заработал первый движок, и самой высокой в мире, крошечной типографией был выпущен первый номер газеты.

В ноябре 1933 года по новому автомобильному тракту в Хорог двинулись десятки автомашин. В следующем году на Гунте: было начато строительство первой на Памире мощной Хорогской гидроэлектростанции. В 1935 году на Памире было уже двадцать колхозов.

...Сегодня в Хороге меня расспрашивали совсем о другом, чем в тридцатом, тревожном, басмаческом, трудном году. Я рассказывал, как слушают ленинградцы патефонные пластинки с памирскими песнями, какое впечатление произвели в Москве выращенные в Хороге кусты цветущей черемухи; радовал моих слушателей сообщением о том, что очередная сессия Таджикской Академии наук состоится через месяц не в Сталинабаде, а именно здесь, в Хороге; и никак не мог объяснить черноглазой, сурово-серьезной Сурьме Ниссо Акимшоевой, заведующей Хорогской областной библиотекой, почему Сталинабадский книготорг, получив от нее двадцать тысяч рублей, не прислал ей за весь год ничего из художественной литературы, - ни одной книги!

И Сурьма Ниссо рассказывала мне, как три года работала она в Москве, на Трехгорке, и как «попробовали бы там торгующие организации хоть неделю не дать книжных новинок!».

- А ведь у меня в библиотеке сейчас только постоянных - восемьсот читателей!

...Вот и солнце скрылось за гребнем горы. Наступило короткое сумеречье; воздух прохладен и несравненно чист. Сколько событий, личных и общественных, уложилось в два с лишним десятилетия, которым посвящены мои думы в этот спокойный вечер! И только горы надо мной все те же, неизменные в своем вековечном холодном безмолвии.

Спускается ли теперь в предрассветный час по узкой тропке, осыпая камешки с крутого склона, чуткий козел - киик, чтобы напиться в Гунте воды? Я помню этот легкий перещелк камней, что слышался над Хорогом в любую из тех ночей.

Нет, наверное, теперь кийки ушли от Хорога: что делать им в разросшемся, людном, ярко освещенном электрическим светом городе?..

На экзамене в Хороге.

В самом центре Хорога от берега к берегу Гунта переброшен качающийся под пешеходами, подпертый на концах бетонными быками висячий мост. Проходящие по нему путники держатся за два троса, заменяющие перила. В ветреную погоду мост похож на размашистые качели.

Скоро будет построен новый мост, и тогда автомашинам и всадникам не нужно будет делать многокилометровый объезд, чтоб преодолеть расстояние в несколько десятков метров. Разглядывая мятущуюся под ногами воду, неторопливо перехожу на левый берег.

Еще недавно Хорог был расположен только на правом берегу Гунта, а безводный, высокий левый берег тянулся каменистой пустыней. Я помню время, когда там не было ни одного дома, только у самого поворота к Пянджу зеленел крошечным пятнышком кишлачок из двух-трех хозяйств, припадающий к роднику.

Несколько лет назад, в шести километрах выше границы города, воды реки Шах-Дара хлынули в новый, большой оросительный канал. Даже сейчас, прослеживая снизу его направление или пробираясь ползком вдоль его русла с риском сорваться в пропасть, поражаешься, как мог быть этот канал проложен - на огромной высоте над рекой, в отвесной монолитной скале.

Вырванный аммоналом полутоннель, приближаясь на высоте к Хорогу, следует за всеми причудливыми изгибами гнейсового массива. Дно полутоннеля - ложе, врезанное в скалу, - со стороны пропасти кое-где подкреплено каменной кладкой. Чистейшая вода бежит по этому ложу.

И там, где канал, наконец, вырывается из теснины, вода, разбираемая искусными отводами, круто падает к посевам и молодым садам левобережья Гунта. Всюду, где теперь почва напитана влагой, зеленеет трава, растут тонкие деревья, окружая десятки новых домов.

Эти дома и сады образуют собой маленькие оазисы; над первым из них, вдоль подножия хребта Зимбардор, протянулись посадки нового плодопитомника, который скоро станет такой же гордостью хорогцев, как знаменитый Памирский ботанический сад, о котором речь впереди.

В центре левобережья узенькие каменные улочки ограждены не только стенами, сложенными из рваного камня, но и шеренгами рыма — памирского тополя. Вверх по склону тянутся круто выгнутые колхозные поля и приусадебные участки хорогских жителей.

Камни, убранные с полей, как обычно на Памире, сложены в башенки, но этих башенок становится все меньше, по мере того как строители домов разбирают их, чтобы использовать камень для фундаментов и стен своих жилищ.

Левый берег Гунта превратился теперь в новую часть города, и многие городские учреждения перебрались сюда: здесь просторно, здесь оазисы садов постепенно сомкнутся, срастутся в сплошной зеленый массив. Я зашел в один из таких садов и увидел перед собой большое белое здание. Хорогский учительский институт.

Первое высшее учебное заведение на Памире! В группе вышедших на крыльцо молодых людей я узнал знакомого мне по Сталинабаду шугнанского студента Гуломэтдина Гулямикова. Он оказался теперь директором заочного отделения педагогического училища, которое помещается в том же здании института.

Приветливо поздоровавшись, он сказал, что сегодня в училище выпускной экзамен, - не пожелаю ли я присутствовать? Так, приглашенный в один из классов, я оказался за экзаменационным столом, рядом с четырьмя педагогами.

Сижу наблюдаю. На столе букеты желто-красных цветов, За партами хорогская молодежь - десятка два юношей и две девушки. Все юноши одеты по-городски: кто в пиджаке, кто в белой рубашке, один в белом кителе; тюбетейки, фуражки и кепки лежат на партах.

И опять я не могу не припомнить времени, когда ни один шугнанец не носил пиджака, все одевались тогда в плотные халаты из овечьей шерсти, были обуты в сыромятные пехи, натянутые поверх узорных джюрапов - шерстяных чулок.

Три больших окна класса такие же, как окна школьных зданий Москвы: стены и потолок чисто выбелены, дощатый пол вымыт. Высоко под потолком портрет Ленина в красной раме и большие фотографии - портреты руководителей партии и правительства.

Разговор идёт по-таджикски. Учителя-шугнанцы спокойны и деловиты. Просматривая разложенные перед ними бумаги, они вызывают студентов, и пока один отвечает, другой, вернувшись с билетом к парте, обдумывает ответ.

- Мизринамо! - вызывает учитель девушку.

Мизринамо Худорамова встает, медленно подходит, волнуясь, приложив палец ко рту. Я весь внимание: как будет держаться на экзамене, как будет отвечать памирская девушка перед лицом наблюдающих ее мужчин? Тяготеют ли на ней века истории ханств, века угнетения женщины?

Ведь я нахожусь не в Москве, не в Сталинабаде, а на самой афганской границе, за которой женщина и ныне не смеет даже мечтать об азбучной грамотности! Ведь Мизринамо росла здесь, в теснейших горах, и еще не видала ни железных дорог, ни хлопковых полей, ни заводских станков, ни даже трехэтажных зданий!

Я ловлю каждый малейший жест этой девушки, стремясь угадать по нему психологическое ее состояние. Ей дают билет, спрашивают, какой номер. — Шестнадцатый! — отвечает она, берет лист бумаги со штампом училища, неторопливо поворачивается, садится за первую парту, раздумывает, оглядывается.

На ее губах проскальзывает улыбка. Ее глаза и длинные ресницы черны, в смуглом лице, в сверкающих ровных белых зубах - свежесть молодости. Волосы ее расчесаны на прямой пробор и заплетены в две черные тяжелые косы, уходящие под белый платок, охватывающий зеленую шелковую паккол (тюбетейку).

Платок позади головы стоит, как воротник, и небрежными складками спадает на плечи и руки - маленькие, тонкие, выразительные. На безымянном пальце — серебряное кольцо, на запястье — два браслета из черных, белых и красных бусинок.

Шею девушки свободно охватывает ожерелье из коралловых звеньев, перемежающихся с черными и белыми стеклярусными цилиндриками. В длинном розовом ситцевом платье, в красных шальварах Мизринамо изящна и грациозна, и только рыжие парусиновые туфли портят общий «восточный» стиль этой хорогской девушки.

Она вертит в руках карандаш, графит сломан, - и беспокойно оглянувшись: кто бы его починил? - замечает в руке одного из учителей перочинный нож. Торопливо встает и с наивной непосредственностью молча протягивает учителю свой карандаш. Учитель начинает чинить его, а Мизринамо стоит, смотрит по сторонам, прикусив кончик платка, прижатый рукой ко рту.

Получив карандаш, так же молча отходит, садится за парту и о чем-то напряженно думает, полураскрыв свой маленький рот. В ее глазах волнение, лицо озарено беспокойной мыслью. Тонкими пальцами девушка проводит по лбу, потом губы ее что-то шепчут, она затеняет ладонью свой билет.

Никто, кроме меня, не обращает на нее внимания, все слушают ответы юноши, стоящего перед экзаменационным столом; а я вижу, как в пальцах Мизринамо дрожит карандаш и как, скрывая от всех свое волнение, девушка насильственно самой себе улыбается.

Вот ее вызвали. Она подошла к столу, сбросила платок на плечи и, внятно прочитав свой билет, стала отвечать быстрыми словами, чуть-чуть запинаясь, негромко. Все глаза устремлены на нее, и, кинув уверенный взгляд на сидящих за партами, она отвечает уже громко и бойко.

Но я замечаю, как она покручивает свое серебряное кольцо и как пальцы ее опять скользят по лицу, по губам, будто сгоняя видимую ей одной тень. Чем дальше, тем все уверенней держится девушка, ее ответы правильны и точны, она уже знает, что не запнется, не ошибется - в ее лице теперь гордость, - да, отметка будет хорошей, да, мечта Мизринамо исполняется: она станет учительницей!

Ее, свободную, образованную, будут ценить и уважать в родном селении - в кишлаке Дарморахт, на берегу Пянджа, прямо против афганской тропы, на которой каждый день она видит иностранную пограничную стражу, видит афганских баев, феодалов, - о, они забили бы камнями любую девушку, которая осмелилась бы на их берегу разговаривать с мужчинами вот так, полным, звучным голосом, гордо стоя перед ними с открытым лицом, не опуская глаз, не знающих унижения!

Мизринамо - «похожая на египтянку». Так назвали ее родители, колхозники, но она похожа сейчас на любую смелую русскую девушку, от которой отличает ее только национальное шугнанское платье. На все вопросы она ответила хорошо.

И, не улыбнувшись, спокойная, самоуверенная, она отходит, минуя первую парту, приостанавливается, но, вероятно, подумав: «Да, ведь я уже больше не ученица!» - решительно выходит из класса. Экзаминатор вызывает следующего студента.

Учительский институт существует в Хороге с 1949 года. Педагогическое училище - с 1930 года. Но тогда это училище помещалось в сложенном из неотесанных камней чоде, учеников в нем можно было пересчитать по пальцам, и эти ученики едва овладевали азбучной грамотностью.

Теперь в училище больше четырехсот студентов, из них пятьдесят заочников. В этом году в числе окончивших училище было сорок четыре девушки. Когда я возвратился на правый берег, уже стемнело. Под звездным небом шел киносеанс.

Хорогцы смотрели «Секретаря райкома» - фильм, виданный ими уже не раз. На скалах, вокруг площадки со скамьями, на деревьях, по склону горы сидели бесплатные зрители - весело и беззаботно перекликавшиеся мальчишки.

По главной улице Хорога.

Улица Ленина в Хороге, обсаженная тополями, превратившаяся в тенистую, прямую аллею, стала соединительным звеном между двумя огромными памирскими автомобильными трактами - Восточным и Западным. Она оказалась почти в середине 1300-километрового пути из Сталинабада в Ош и обеспечивает жизнь сердцу Памира, как хорошо наполненная артерия.

Грузовое и пассажирское движение через Хорог и в Хорог не прерывается ни днем ни ночью. Словно длинные сверкающие сабли скрещиваются по ночам лучи фар в темных глухих ущельях - заносятся высоко, к неприступным скалам, врезаются в бурлящую внизу черную воду, вдруг выбелив на ней резкую полосу; световые столбы упираются порой в темные облака и бегут по ним, - дороги почти не знают горизонтальных участков, подъемы чередуются со спусками, спуски - с подъемами, повороты круты и внезапны.

Но Восточно-Памирскии тракт отличается от Западно-Памирского своей сравнительной безопасностью и благоустроенностью. И если ночью смотреть с перевала, видишь пунктир мерцающих ярких огоньков, рассекающих бесконечную памирскую даль, - лучи фар играют вверху и внизу, пляска их кажется фантастической.

Даже сено приходится вести на Памир: не хватает лошадям на Памире своего сена! Иной рейс - тысяча километров. Огромный прямоугольник тюков прессованного сена плывет через Памир на огромном, ноющем у перевалов грузовике.

Под сеном, внизу, тяжелый груз: мешки с мукой, ящики с консервами, сахар, подковы, гвозди, тюки с мануфактурой. Попробуй развернуться на узком повороте с таким грузом: зацепишь за скалу боком - машина сорвется под обрыв; зацепишь верхушкой груза за нависшую над дорогой скалу, - пожалуй, сорвешься тоже.

После долгого пути натруженная машина, будто корабль в порт, входит в Хорог. Как у тихой пристани, останавливается в аллее высоких тополей. Усталый ошский водитель в ватной куртке, в овчинном полушубке жмет - всю в автоле - руку водителю сталинабадскому, которому в пути было жарко, - он парился в замасленной своей ковбойке либо в старой гимнастерке, оставшейся от военных времен или от пограничной службы.

Здесь, в Хороге, оба дружка умоются, оденутся в чистое и, что греха таить, частенько и выпьют лишнего. Путь был далек и труден, а завтра снова в путь! Дома и сады нависают над Гунтом, прижатые к кромке правобережной террасы: дома и сады взбегают по дуге подножия горного склона; пересекающие узкую долину улочки так коротки, что хороший футболист мог бы, вероятно, одним сильным ударом ноги прогнать мяч по всей длине такой улочки.

Но каждая из них имеет свое название: Садовая, Новая, каждая обсажена декоративными и плодовыми деревьями, по каждой движутся автомашины, велосипедисты, мотоциклисты, всадники, пешеходы. По одной из таких улочек горожане проходят к берегу Гунта.

Река образует здесь узкую пойму, и эта пойма, перекрытая мощной дамбой, занята теперь Комсомольским озером, созданным хорогцами несколько лет назад. Главная аллея - улица Ленина - основа, ось города; все важнейшие его учреждения, все лучшие жилые дома на ней.

Здесь расположены и обком партии, и облисполком, и гостиница, школы, музей, библиотеки, больницы, амбулатории, редакции двух областных газет, Дом народного творчества, вмещающий в себя и драматический театр и кинотеатр.

На этой же улице находится правление крупнейшего на Памире колхоза имени Сталина, чьи поля и сады разбросаны и ниже и выше Хорога и даже вклиниваются в самый город. И все это на протяжении каких-нибудь двух километров!

Хороша и живописна эта аллея-улица! По ней пробегает синий автобус аэропорта. Еще с вечера внимательно оглядывают хорогцы небо, скользя взором над гребнями афганского хребта Куги-Шива: оттуда чаще всего тянет ветер, переволакивая через скалистые зубцы облака, образовавшиеся в Афганистане или в Пакистане.

И когда нигде над зубцами гор нет ни облачка, хорогцы говорят:

- «Если за ночь не нанесет, надо полагать, утром будет!..»

И спозаранку ждут самолета прислушиваясь. А едва услышав легкий стрекочущий звук, выглядывают из окон своих домов или выбегают во двор, в сад, на улицу, провожают взглядом серебристую ли, зеленую ли птицу:

- Идет!

Миновав город, ища места для разворота, чтобы сесть против ветра, пилот ведет машину к гигантской отвесной стене, что высится над слиянием Гунта и Шах-Дары. На фоне этой стены самолет становится невидимым, и только люди с очень острым зрением, наконец, находят его: микроскопически маленький, он плывет где-то у подножия скалистого массива.

Потом, развернувшись, возвращаясь к аэродрому, вновь гремит над Хорогом.

Это значит, через полчаса в киосках будут свежие газеты: и «Правда», и «Известия», и «Коммунист Таджикистана», и «Тоджикистони Сурх»... Это значит, кто-либо в Хороге будет радоваться: прилетел сын-студент из Сталинабада, вернулись девушки-школьницы, улетавшие на смотр республиканской художественной самодеятельности; в кинотеатре сегодня пойдет новый фильм; в Ботаническом саду и в сельхозотделе обкома партии ботаники и агрономы бережно извлекут из посылочных ящиков долгожданные семена, выписанные с Кавказа, из Сибири, из Ленинграда...

А те, кто всю ночь не спал, поминутно взглядывая на лунное небо, бегом мчатся к автобусу:

- «Ну, сейчас улетим!»

Через полтора часа учительница, получившая путевку в Ходжа-Обигармский санаторий, будет в Сталинабаде; председатель гунтского колхоза - почтенный, бородатый старик - пересядет в самолет, отправляющийся через Ашхабад и Баку в Минеральные Воды, а там до Кисловодска - рукой подать!

А инструктор Бартангского райкома партии, проделавший на днях большой путь по опасной тропинке верхом, а потом трясшийся в грузовике до Хорога, сразу успокаивается:

- «Теперь на совещание в ЦК, кажется, не опоздаю!» - и сует в портфель заготовленный неделю назад отчет.

Офицер-пограничник жмет руку сержанту, чьи новенькие ремни блестят, а гимнастерка проутюжена так, что, кажется, никогда не сомнется, и сержант улыбается:

- «Подумать только, три года не выезжал за пределы участка заставы, а завтра увижу родных, у нас там пшеница волнами, как разливанное море, ходит, а горизонт, горизонт, эх ты, родимая российская ширь!..»

Каждый приход самолета в Хорог - событие, даже если погода неделю подряд хороша, даже если приходят и уходят по нескольку самолетов в день! Но зато, если дурная погода. Я видел, как отправлялась в Сталинабад на партийную конференцию группа офицеров и солдат, съехавшихся в Хорог со всех дальних застав Памира.

Конференция начиналась через два дня. Решили вылететь заблаговременно, до открытия конференции побывать в столичных театрах, посетить музеи. В рассветный час ждали самолета, всю ночь поглядывали на небеса. А метеостанция вдруг сообщила, что трасса закрылась облаком.

И с восходом солнца, оставив мечты о театрах, делегаты торопливо усаживались в кузов огромного «ЗИС-150»; набились в него доотказа, старший офицер захлопнул за собой дверцу кабины, и машина, тяжело ревя, двинулась в далекий, предельно утомительный путь.

Вместо часа полета они будут ехать шестьсот километров непрерывно два дня и ночь. Не разогнуть занемевшие ноги, не отдохнуть! По острым камням, швыряемые с борта на борт, нависая краями кузова над пропастями, напрягая зрение и нервы: не выскочит ли из-за поворота над отвесным обрывом встречная машина?

Приглядываясь к гранитным кручам, уходящим вертикально вверх: не грохнет ли камнепад? И все провожавшие их жалели, ругая облачко: не могло уж оно наплыть часом позже! Вся группа возвратилась через десяток дней тем же путем: не повезло опять...

Впрочем, в театрах, в музеях и всюду, где хотелось им, побывали после закрытия конференции:

- «Начальство учло!»

Вернулись веселые, довольные, - будет теперь что рассказать товарищам на заставе! «B общем зарядились на целый год!» И эти выражения и эта радость лишний раз подтвердили мне, как сурова жизнь на отдаленных, на высокогорных пограничных заставах Памира!

И все-таки два дня езды не месяц пути верхом, как пробирались мы некогда из Хорога в Сталинабад, протаскивая. на веревках через обрушенные висячие овринги головоломной тропы лошадей каравана. И не полтора месяца, трижды потраченных на путешествие верхом из Оша через Восточный Памир в Хорог!

Теперь эти сроки забыты!

Впечатления прохожего в Таджикистане.

Прогуливаясь по улице Ленина, я остановился посмотреть, как ловкий и быстрый в движениях черноглазый связист, взобравшись на телеграфный столб, прикручивал к изоляторам провода, на которых уже удобно расположились воробьи, склонив головы и прислушиваясь к однозвучному металлическому гудению.

Связист спустился на землю, скинул с ног железные «кошки» и, увидев прохожего, глядящего на воробьев, улыбнулся:

- "Наверное, щебечут, что этот столб с доставкой сюда стоит пятьсот рублей!"

Да. На Памире почти нет лесов. В Хороге всегда не хватает строительных материалов. Связист был в черном пиджаке, из карманов торчали ручки инструмента; на коротко остриженной голове парня круглела красная шугнанская тюбетейка с орнаментированным ковровым ободком.

Такие тюбетейки, кроме ободка, шьют теперь на швейных машинках, прочно вошедших в обиход каждой хорогской семьи. Многие семьи покупают швейные машины обязательно с электрическим приводом. Связист начал было рассказывать о том, что и в его отдаленный колхоз из Хорога дотянулся телефон, но старуха мать никак им не хочет пользоваться, не согласная с тем, что можно «отделить голос от человека».

Однако рассказ моего собеседника оборвался на полуслове: он заметил двух прошедших мимо нас девушек-подружек. Они улыбались: о чем, мол, ты болтаешь приезжему, нет теперь таких старух, что испугались бы телефона!..

Подружки эти были, очевидно, хорошо знакомы связисту; он догнал их, развел их руки и пошел между девушками, смеясь и вертя головой так стремительно, как если бы опасался, что одна из подруг упрекнет его в недостатке внимания именно к ней.

Я подумал о том, что двадцатилетие назад ни одна хорогская девушка не посмела бы так непринужденно болтать на улице ни с одним парнем, даже если бы этот парень был ее родным братом, - ходили тогда девушки по улицам без жестов и слов, как истуканы, не поворачивая головы ни к кому, прикрывая лицо до глаз белым платком, едва кто-либо попадался навстречу.

И только самые смелые решались посещать школу. Но еще несколько слов о «лесоматериалах». Свернув к парку культуры и отдыха, я с удивлением увидел несколько сборных деревянных домов-коттеджей. Деревянные дома на безлесном Памире!

Каждый из них привезен с далекого севера в Ош по железной дороге, а оттуда доставлен через Восточный Памир на мощных грузовиках. Поистине, нет затрат, на какие ни шло бы Советское государство, чтобы народу жилось удобней, лучше!

А когда я вернулся на улицу Ленина, мимо меня промчалась огромная автомашина с грузом водопроводных труб, - она была на последнем километре своего дальнего рейса. Машина остановилась, и десяток мужчин стали быстро стягивать с кузова трубу за трубой; толстые, тяжелые, с жерлами, как у пушек, ложились они одна на другую в огромном штабеле.

Позже я осматривал источник чистейшей воды, что выбивается из склона горы на высоте в двести семьдесят метров над городом и образует там прозрачнейший, словно наполненный стоградусным спиртом, а не водой, бассейн.

Там, в ущелье, промытом ниспадающей из бассейна водой, построено каменное водосборное здание. Привезенные трубы устремятся от него вниз. Жители Хорога скоро будут избавлены от хождения к Гунту с ведрами и от пользования открытыми арыками.

Впрочем, и в этих арыках вода кристально-чиста. Врезанный в крутизну склонов, а местами врубленные в скалу, они, один выше другого, пересекают город, проходят через тенистые сады и поля, журчат вдоль каменистых улочек.

В нижней части Хорога, там, где он клином вдвигается между скалистым мысом и прижимающимся к нему Гунтом, арыки струятся, огибая огромные гнейсовые глыбы, некогда сорвавшиеся с большой высоты. Вокруг глыб, на ярко-зеленых лужайках, под ветвистыми шатрами тутовника, пасутся коровы и овцы, а маленькие, сложенные из камней жилища дехкан то примыкают к глыбам, то громоздятся на них, как на высоких фундаментах.

Только это место и осталось похожим на старинный шугнанский живописный, но неудобный для жилья кишлак. Впрочем, и в эти каменные жилища проведен электрический свет, стены их изнутри оштукатурены и побелены, в стены вставлены оконные рамы, а стекла прикрыты кисейными занавесками.

...Шум Гунта, монотонный, шелестящий, плавный, настолько вошедший в восприятие хорошев, что никто и не слышит его, заглушает звучание арыков. Но если внимательно вслушиваться, непременно услышишь разные голоса воды, и все вместе они дают ощущение величественной тишины и покоя.

Забывшись, уходишь мыслью в глубокие времена патриархального памирского быта, и только звонкий, чистый голое таджикской певицы, вырвавшийся из радиоприемника, вдруг включенного в одном из каменных, неказистых с виду жилищ, возвращает задумавшегося путника в наши дни, столь не похожие на все, чем и ныне характерен тот Восток, что начинается в каком-нибудь километре отсюда, сразу за рекой Пяндж, в селениях Афганистана, где все осталось таким же, каким было тысячу лет назад.

В правлении колхоза имени Сталина.

О чем только не передумаешь здесь, в этой обстановке, обыденной для всех местных жителей и столь необычной для приехавшего сюда издалека человека! А особенно если он здесь не в первый раз и у него есть личные впечатления для сравнения прошлого с настоящим!

Вот тут, где сейчас на маленьком поле видна колхозная электромолотилка, помнится, я проводил сентябрьскую ночь в 1932 году, - на том плоском камне было постлано одеяло, а привязанный к тому дереву конь мерно похрустывал ячменем.

И вдруг затмилась луна, и весь Хорог погрузился в смятение. От дома к дому бегали комсомольцы, тщетно пытаясь разъяснить старикам, что ничего ужасного в небе не происходит, — еще накануне комсомольский актив был предупрежден о предстоящем затмении.

Но непосредственное воздействие от внезапного исчезновения луны оказалось сильнее увещеваний комсомольцев, которые и сами-то в душе не были слишком спокойны! Тревожный гром бубнов разливался по всему залитому тьмой Хороту. «Борьба с духами» сопровождалась криками, ударами в железные листы, ведра, лохани.

Через несколько минут луна снова сияла в полную силу, но взволнованные люди не успокаивались до рассвета, жгли костры, не спали, бормотали о чем-то своем. А теперь... Вместе с одним из работников обкома партия я только что осматривал колхоз имени Сталина. Это колхоз-миллионер, укрупненный в 1950 году.

В конторе правления я сразу же потерпел неудачу: председателя колхоза Бахтали Чусталиева здесь не оказалось, а бухгалтер Шабдалов и парторг колхоза Мабат-Шо-Абдул Гафаров, услышав, как мой спутник отрекомендовал меня «товарищем из Москвы», решили, что к ним в моем лице явился какой-либо обследователь или уполномоченный.

Они оба с готовностью выложили на стол необходимые папки и, дождавшись, когда я, в свою очередь, раскрыл записную книжку и взялся за карандаш, начали засыпать меня цифрами. Делать было нечего: я стал их записывать, надеясь позже добраться и до живых людей.

Было скучно переписывать цифры из ведомостей. В окно виднелись великолепные зубцы хребта Зимбардор, правее его я увидел близкие, в упор придвинутые к Хорогу горы Афганистана с зелеными пятнами кишлаков, с клочками полей, никогда не знавших триера, опрыскивателя, сеялки.

И мне сразу не стало скучно! Я понял, что эти цифры - голос гордости двух сидящих передо мной за столом памирских колхозников, что один из них должен был преодолеть, учась, тысячелетнюю тьму этих погруженных в феодализм гор, чтобы стать бухгалтером: ведь это же наука, которая стала доступной памирцу только в советские времена!

А второй из них, прежде чем стать парторгом колхоза, должен был смело, неутомимо, решительно бороться с предрассудками, пережитками, суевериями сотен окружавших его людей, а для этого обязан был избавляться от собственных предрассудков и суеверий. Это тем более важно, что ведь граница - рядом!

Из-за кордона на памирских колхозников смотрят враждебные глаза агентов империалистических государств. Тайные силы готовы использовать любую лазейку для своих провокаций. Это хорошо помнит каждый памирский колхозник.

Он рос на границе. Он вырос борцом. Он знает, что от успеха его мирного труда во многом зависят мир и благополучие его родного советского Горного Бадахшана. А ведь двадцатилетие назад на Памире люди не ведали капусты, картофеля, моркови и свеклы!

Никто из памирцев не знал, что это такое. Никто из русских людей, работавших здесь, не верил, что эти овощи могут расти и созревать в высокогорье. Не один год прошел, прежде чем удалось добиться хорошего качества и добрых урожаев картофеля на Памире.

Но уже в 1940 году колхозник Мирзонабатов получил с гектара до восьмисот центнеров картофеля. Звеньевая Лейли-бегим Гаюрова собрала восемьсот семьдесят пять центнеров лука с гектара! Из этого следует, что не всеми цифрами, сравнительно с некоторыми прошлыми годами, колхоз имени Сталина в Хороге может гордиться!

И если бы я действительно был «обследователем», «уполномоченным», то, вероятно, внедрившись сначала в ведомости, а затем облазав поля и службы колхоза, поговорив с колхозниками, нашел бы много всяческих недостатков.

Но никто при любых недостатках не может опровергнуть неопровержимого факта, что на Памире имеется колхоз-миллионер, что он сеет культуры, каких никогда на Памире не высевалось прежде, что все дети колхозников учатся в школах - начальных, семилетних и средних, что колхоз, помимо прочего, успешно занимается и шелководством, раньше также неведомым на Памире.

Не занимались хорогцы ни пчеловодством, ни виноградарством, ни многим другим из того, чем занимаются они в колхозе имени Сталина вместе с трудящимися других колхозов Шугнана и всей Горно-Бадахшанской области.

Ибо не было прежде памирцев грамотных, образованных, владеющих научными знаниями.

А теперь. Уже не лазая ни в какие ведомости, уже окруженный горячо вступившими в беседу бригадирами и звеньевыми, уже волнуясь и бегая из угла в угол по маленькой комнате правления, парторг Мабат-Шо-Абдул Гафаров отрывисто говорит:

- Конечно, сначала было мало! В тридцать пятом, тридцать шестом было мало... Тогда только первые наши люди поехали. Понимаете, товарищ: первый раз из колхоза в вуз учиться! А потом по двадцати человек, по тридцати человек в Сталинабад, в Ленинабад уезжают, каждый год уезжают.

Если погода плохая, если перевалы закрыты, не ждут машин, верхом едут, пешком идут! Больше ста человек наших выходцев из колхоза получили и получают сейчас высшее образование. Это мало? Это много, это очень много, товарищ!

Пускай любой московский колхоз скажет: для него это мало или много? Для нас это хорошо. Очень хорошо! Раньше все больше в педагогический институт уезжали, возвращались учителями. А теперь учатся и в медицинском, и в сельскохозяйственном, и в университете.

В конце пятьдесят третьего года в Сталинабаде будет первый выпуск студентов университета и первый выпуск аспирантов при Академии наук нашей Таджикской ССР. Что это значит, товарищ? Это значит, теперь появятся у нас свои врачи, агрономы, инженеры, ученые.

Они родились в памирских кишлаках, они вернутся в свои кишлаки. Понимаете, что произойдет?.. Сейчас у нас... Пойдите в Верхний Хорог, склад Сельхозснаба посмотрите! Хорошие машины стоят, самоходные, сильные. Никто ими не пользуется.

Стоят, ржавеют. Стыдно! Почему стоят? Специалистов, говорят, нет, земля у нас каменистая... Э! Слыхали мы разговоры такие прежде! «Деревья по берегам рек сажать нельзя, камни». Теперь сажаем, специалист помог нам, доктор наук, товарищ Гурский, директор Ботанического сада.

- Растут! Пойдем, пожалуйста, в кишлак Тым, пойдем в Сучан, покажу! В прошлом году посадили полтора гектара.

Лес будет! Наши памирцы сами учеными людьми становятся, чего только не сделаем мы в наших горах!..

А про нас - э! - говорили такое.

- Если слушать - у нас жить нельзя! А мы живем, так живем! Э, товарищ, ты, наверное, никогда не ел траву вместо хлеба, ты, наверное, никогда .не видел, как твою мать бьет плетью хан, ты, наверное, никогда не слыхал, как кричит ребенок, накурившийся опиума, а, правда?

Парторг колхоза не знал, что мне пришлось пройти очень многие ущелья Памира в те далекие уже от нас трудные годы. Я шел из правления колхоза взволнованный, против воли и желания повторяя про себя записанные мною цифры.

Есть растение, похожее на горох, с зернами темнозеленого цвета. В Вахане его называют «крош», в Шугнане «хыдзив», в Хороге - «патук». Оно в два раза урожайнее, чем другие злаки, и вызревает на самых каменистых почвах.

Поэтому памирские бедняки сеяли его и к полученной из.него муке подмешивали муку пшеничную, ячменную или гороховую. Из этой смеси приготовляли болтушку, ею и питались, потому что больше нечего было есть. Но тот, кто питался болтушкой, приготовленной из муки патука, спустя некоторое время испытывал странное недомогание в ногах.

Помню, однажды, застигнутый мраком ночи на горной тропе у кишлака Яхшиволь, в Ишкашимской волости, на Пяндже, я остановил коня у костра, что выбивался из-под нависшей скалы, огороженной каменной стенкой. Там, вдали от мира, жил старый бедняк Мирзо-Шо-Делавор-Шозода.

Кривоногий, низкорослый, как карлик, он вышел ко мне, хромая, тяжело опираясь на палку. Лежа на теплых камнях, подложив под голову седло, я провел ночь у этого старика. Он рассказал мне, что таким, каким я вижу его, он стал с тех пор, как ему пришлось питаться пату ком; что сперва жилы его под коленями как бы стянулись, и он начал хромать, а спустя несколько месяцев, ноги скривились, обезобразились, и без палки он уже не мог ходить; его пытались лечить, но безуспешно.

Болезнь эта называется «патук-лянг». Я не знаю, как называют патук ботаники и врачи, не знаю, изучали ли они это растение. Но я знаю, что памирские бедняки питались не только патуком, но и разными дикими травами, особенно в зимнее время.

Травами и ныне питаются многие жители Пакистана и Афганистана. Колхозники страны высочайших в Советском Союзе гор забыли о голодовках, о патуке, о диких травах. С усмешкой говорят они о тех временах, когда урожай пшеницы или ячменя в два-три центнера с гектара считался высоким и когда люди ходили босиком, в рваных халатах, надетых на голое тело.

В Шугнанском районе я познакомился с Саидбеком Бодиевым, бригадиром колхоза имени Калинина. Каждый год его бригада получает урожай пшеницы и ржи в тридцать-сорок центнеров с гектара, а бригада Нуроншо Меликшоева в колхозе имени Ленина не менее сорока-пятидесяти.

Поговорите с бригадиром! Он расскажет, что на всем Памире было только две тысячи гектаров посевных площадей, а что ныне в одном лишь его Шугнанском районе больше трех тысяч гектаров. В Рушанском районе скота теперь в тридцать раз больше, чем в 1940 году.

В Ванчском районе мастер шелководства Бекабек Шоев из колхоза имени Микояна, получивший сто двадцать четыре килограмма коконов с одной коробки грены, с юмором рассказывал о своих родителях, споривших с ним и утверждавших, что тутовник полезен человеку только своими ягодами, которыми кормится население, но что от листьев шелковичного дерева никакой пользы ее может быть!

В маленьком зале на Памире.

Маленький-маленький зал. Потолок слишком низкий, ряды скамей и стульев тесны, сцена мала. Другого театрального зала в Хороге пока еще нет, - новый театр будет построен только через полтора-два года. Но и в этом маленьком помещении произошло немало больших для Памира событий.

Здесь выросла, воспиталась, стала известной далеко за горами Памира рушанская девочка Савсан. Ее отец, памирский бедняк Банди-Шо, молотил хлеба, гоняя быков по кругу, чтобы они вытаптывали из снопов зерно. Девочке Савсан было девять лет от роду, когда она видела хана в древней крепости Кала-и-Вамар, поднимающей свои квадратные башни над устьем реки Бартанг.

Хан Абдул-Гияз был курильщиком опиума, был суров и грозен и в ту пору еще не совсем утратил власть над жителями окрестных селений. Прошло немного лет, бедняк Банди-Шо стал колхозником в колхозе «Социализм»; возле крепости Кала-и-Вамар открылись школа, магазин, больница.

Девочка Савсан хорошо пела в колхозном кружке самодеятельности, на нее обратили внимание. Ее отправили в Хорог, она впервые вступила вот в этот маленький сад. А когда Савсан Бандишаевой исполнилось двадцать лет, она ездила в Москву и, участвуя в декаде таджикского искусства, выступала в Большом театре, перед взыскательной столичной публикой.

Прошло еще немного лет, и народная артистка Таджикской ССР Савсан Бандишаева, первая из памирских женщин, сыграла на сцене хорогского театра роль Луизы в трагедии Шиллера «Коварство и любовь». С тех пор она играла много ведущих ролей в классических и современных пьесах.

Здесь же получил первую известность заслуженный артист Таджикской ССР Мехрубон Назаров, который ныне заканчивает высшее образование в Москве: отсюда начали свой путь в искусстве многие памирские девушки, ставшие артистками Таджикской Государственной филармонии.

Сегодня в этом тесном зале смотр колхозной художественной самодеятельности. Верхом на осликах и верхом на конях несколько дней ехали и шли пешком по скалистым тропинкам дети жителей ущелья Бартанг, чтобы подойти к расположенному в низовьях реки селению Имц, где ожидала их присланная из Хорога автомашина; колхозницы Шах-Дары и Гунта вышивали новые узорные тюбетейки, кроили атласные платья, отправляя дочерей в столицу своей горной страны.

Из ваханских, глядящих на ледники Гиндукуша кишлаков, из Ишкашима, где вдоль долины ветры несут пакистанский песок, от абрикосовых садов Андероба, Пиша и Дарморахта - со всех сторон, из всех ущелий Горного Бадахшана съезжалась в Хорог детвора на этот ежегодный смотр.

Разодетые в шелк, в новеньких туфельках, с лиловыми, белыми, красными, синими платочками, обводящими тюбетейки, школьницы целыми днями гуляли по хорогским аллеям, слушали мальчиков, наигрывающих песни на свирелях - сурнаях, сами наполняли Хорог песнями и дробной музыкой чангов - маленьких бубнов; робели, читая на афишах свои имена; волновались, вступая в Дом народного творчества.

И вот они здесь, в зале, среди таких же, как они, зрителей, и за кулисами, и, наконец, на ярко освещенной электричеством сцене. Я сижу в первом ряду, в середине зала. Танцует Давлят-ходжи Курбон-Мамадова, приехавшая с Бартанга, грациозная, вся отдающаяся танцу.

Я смотрю на нее и еще смотрю на девочку лет четырнадцати, стоящую у рампы и самозабвенно следящую за всем, что делается на сцене, Эта девочка - тоненькая, с умным, выразительным лицом - горожанка и не участвует в смотре.

Но по ее восторженным глазам, по чуть заметным движениям ее тонких пальцев, я понимаю, что она про себя, если можно так выразиться, внутренне повторяет сейчас танец Курбон-Мамадовой. Положив локти на край сцены, она не аплодирует убегающей за кулисы Давлят-ходжи.

Она ждет следующую исполнительницу все с той же жадностью. И так же самозабвенно следит теперь за красавицей Сайлон Зоольшоевой, девочкой шугнанкой, чьи розовые шальвары мелькают в гоняющихся за ней переменных, цветных лучах «юпитера».

А Курбон-Мамадова, уже забывшая о том, как только что сама исполняла плавный, все убыстряющийся старинный бартангский танец, теперь стоит рядом с той девочкой у рампы и так же увлеченно смотрит на сцену. На сцене - танцы, и песни, и декламация, и игра на памирских музыкальных-инструментах.

Объявляющий программу взрослый паренек в черном, прилично сшитом городском костюме сам азартничает; его тон торжествен, его загорелое, в капельках пота лицо отражает волнение за каждого рекомендуемого им исполнителя, за каждую исполнительницу.

После концерта председатель областного исполкома - гунтский таджик Паноев, грузный, добрый, улыбчивый, стоя на сцене, вызывает лучших исполнителей по именам, вручает грамоты, жмет маленькие детские руки заботливо, осторожно.

И кажется, что зал может рухнуть от рукоплесканий. Выйдя в фойе, я рассматриваю развешанные здесь по стенам фотографии и эскизы: «Сказка Гафиза», «Бесприданница», «Южнее 38-й параллели», «Коварство и любовь», «Золотой кишлак», «Тошбек и Гулкурбон» - произведения всемирно известные и произведения, известные только в Хороге.

Ночь. Иду домой по залитой луною аллее тополей, потом вдоль Гунта, сверкающего, как расплавленное серебро. Горы впереди, над которыми плывет луна, погруженные в тень горы, в контражуре: гигантские, уходящие к поднебесью стены.

Гребни этих гор выше Хорога на три километра! Все получившие грамоты завтра наполнят большой самолет и полетят через эти гигантские горы в Сталинабад, на республиканский смотр самодеятельности. Многое доступно теперь маленьким памирским детям.

Свое счастье они принимают как должное, они не могут себе представить, каким было детство их матерей и отцов, не ведавших ни о чем, что существует за пределами этих гор, - безрадостное, нищее детство.

Памирский ботанический сад.

Выше Хорога, там, где река Шах-Дара сливается с Гунтом в один поток, ступени древних речных террас придают горным склонам своеобразный, «лестничный», очень красивый рельеф. Геоморфологи на разных высотах находят обрывки семи встающих одна над другой террас: такое количество их – явление в природе редкое.

Но только две-три из них сохранили до наших времён свои плоские, покрытые в летнее время травой пространства. Эти плоскости называются «даштами». Дашт, высящийся над самым слиянием Гунта и Шах-Дары, назывался до тридцатых годов «ишан-даштом»: здесь жил ишан, один из духовных руководителей всех тех шугнанцев, что верили в «живого бога» исмаилитской религии.

Похожий на квадратную сторожевую башню, дом ишана нависал над двухсотметровой пропастью. Этот дом был крепостью – толщина его каменных стен превышала метр. Всю долину Хорога видел у себя под ногами всесильный ишан.

Наблюдал, как внизу гнут спину, срезая жатву серпами, дехкане – его «пасомые»; подсчитывал, сколько можно взять себе из урожая, созревшего на каждом крохотном клочке дехканской земли. А у себя на даште ишан развёл маленький фруктовый сад, - конечно, для этого понадобилась вода, и, конечно, добыть воду из-под земли помогло «чудо».

Ишан объявил дехканам, что он спал и увидел сон: если верующие выроют на даште глубокую яму и проложат к его дому канал, то бог совершит чудо: даст воду. Как рабы, трудились дехкане, и «чудо» свершилось: вода оросила мёртвую землю возле ишанского дома.

И никому невдомёк было, что выше, в полутора километрах от дашта, из склона горы бьёт ключ и что вода, добытая с помощью «чуда», та самая, которая на склоне горы уходит под почву. Из Афганистана приезжали к ишану важные гости; он выезжал с ними на прогулки, белобородый, величественный, собирал дань с подневольных бедняков: они склонялись перед ним, скрестив руки на груди, и покорно отдавали последнее.

Над обрывом террасы дом ишана стоит и сейчас. Он превращён в склад. В нём хранятся научные приборы и инструменты советских учёных, работающих на даште. Я поднимался к этому дашту на скрипучей полуторатонке. За рулём её сидел доктор биологических наук Анатолий Валерианович Гурский, пожилой человек, с лысинкой, говорливый и энергичный.

Он директор Памирского ботанического сада, выше которого во всём мире есть только один Ботанический сад – в Даржилилинге (в Индии). Ряд высоких тополей, вставших вдоль кромки террасы, над пропастью, тех тополей, что в далёкой выси видны из Хорога, оказался теперь естественной оградой сада.

Полуторка лезла на крутизну, огибая гору, по дороге проложенной сотрудниками сада. Сделав крутой поворот над обрывом, мы нырнули под акведук большого канала, проложенного советскими людьми, - вся территория дашта теперь обильно орошена.

За акведуком машина выровнялась, вбежала в зеленую чащу листвы. Отбросив в сторону учебник, двое детей - мальчик и девочка — кинулись к машине, по-таджикски весело приветствуя нас. Машина приостановилась, дети полезли в кузов, - ведь это же их машина!

Мы миновали большой двухэтажный дом с верандами - дом сотрудников Ботанического сада. Обиталище ишана по сравнению с этим домом кажется маленькой, ветхой руиной. И я увидел затененный бассейн, великолепие цветов, аллеи плодовых деревьев: огромные, сочные абрикосы, яблоки, груши - десятки сортов, чащу малинника, гроздья винограда, великое разнообразие древесных пород.

Через несколько минут я беседовал с Людмилой Филипповной Остапович, научным работником, красивой, спокойной украинкой; с ботаником Михаилом Леонидовичем Запрягаевым, помощником Рурского; со стариками садоводами, с веселыми девушками таджичками, со всем персоналом Ботанического сада, которым так гордятся в Горно-Бадахшанской области.

Меня водили по аллеям, по всем закоулкам сада, показывали питомники, рассказывали об особенностях растений, прижившихся здесь. Сад казался яркоцветным дном глубокого воздушного озера, замкнутого с двух сторон сухими каменистыми склонами гор.

В маленьком, с комфортом обставленном домике я рассматривал научные книги и новинки художественной литературы. А потом, в кругу яркого света под абажуром настольной электрической лампы, был разговор на всю ночь, пересыпанный биологическими терминами.

Я не увлекся бы так этим садом, если бы его работники оказались только кабинетными учеными, сделавшими из своего оазиса парадиз; если бы позже, разъезжая по самым глухим ущельям Памира, не увидел воочию в высокогорных колхозах практические результаты деятельности его научного коллектива.

Куда ни приезжал бы, в каком бы колхозе ни останавливался, везде я видел молодые «дочерние» сады с плодами, огороды с овощами, прежде в тех местах неизвестными. Я спрашивал, откуда они.

И колхозники отвечали:

- «Мы брали саженцы в Ботаническом саду. Спасибо ученым людям. Когда нам привезли саженцы, мы их сначала брать не хотели, думали: разве это может расти на нашей земле? Камни да снег, зимой такой снег, что все кругом умирало...»

- «А теперь растет?»

- «Видишь сам, рай у нас!..»

Это дело на Памире начали два известных ботаника: Павел Александрович Баранов и Иллария Алексеевна Райкова, изучавшие Памир в те далекие уже от нас времена, когда первые советские экспедиции вступали в неисследованные, дотоле области, когда Памир был нищ, темен и трудно доступен, как те районы Тибета, куда китайские ученые в наши дни впервые несут светильники современного знания, бескорыстно помогая тибетцам.

В 1934 году в верховьях Шах-Дары, в Джаушангозе, на высоте 3 500 метров, была создана биологическая станция.

Шесть стационаров расположились в разных районах Памира. После длительных опытов и исследований оказалось, что на Восточном Памире многие культуры, закаленные при активном воздействии ультрафиолетовых лучей, способны не только переносить ночные морозы в пятнадцать-шестнадцать градусов, но и сохранять свои листья.

Биологам стало известно, что при низкой температуре памирские растения необыкновенно интенсивно питаются углекислотой, что микроорганизмы, не выживающие в условиях Памира в сухих почвах, при искусственном орошении могут не только жить в почве, но и превосходно усваивать азот.

На разных высотах в Горном Бадахшане появились гречиха, кормовая свекла, турнепс, редис, кремнистая кукуруза, монгольская капуста. В Хороге завезенный на самолете картофель стал давать отличные урожаи, хорошо выросли брюква, репа, огурцы.

На Восточном Памире ученым на опытных участках удалось в несколько раз повысить урожайность пастбищных трав, и этот опыт был передан животноводческим колхозам. В те же годы талантливый агроном И. Г. Сухобрус (позже, в дни войны, погибший на фронте) улучшал местные сорта пшеницы и ячменя, добивался повышения высотной границы земледелия.

Памирские колхозники энергично помогали Сухобрусу, и урожайность злаков стала быстро расти. В 1939 году биологическая станция была перенесена на Восточный Памир, в район Мургаба; ее работа стала круглогодичной. Руководители дружного научного коллектива П. А. Баранов и И. А. Райкова в следующем, 1940 году создали и Памирский ботанический сад над Хорогом.

С самого возникновения сада здесь начал работать А. В. Гурский. На трех автомашинах сюда были привезены семена и саженцы, и с закладки в почву десяти сортов земляники дело началось. Еще не было ни средств, ни штатов. Ишан-дашт еще был сух, гол, и только сорняки выбивались из каменистой почвы.

Обком партии постановил выделить средства, провести на ишан-даште оросительный канал, автомобильную дорогу, подать из Хорога электроэнергию. Через год началась Великая Отечественная война. Средства понадобились на другие, более срочные нужды.

Рабочих не хватало. Несколько научных работников молодого сада оказались в трудных условиях, однако это их не смутило: решили все делать своими руками. Размножая здесь культурные растения, но еще не обладая знанием всех местных условий, ботаники, по собственному признанию, совершали грубые ошибки.

Семена кавказской яблони сад получил из Теберды. Но яблоня здесь вымерзла. Потребовались зимостойкие подвои - выписали семена сибирской яблони. Они стали расти хорошо, а все же оказались недостаточно засухоустойчивыми.

И только через несколько лет, когда в долине Ванча, на высоте 1 600 - 2 000 метров, удалось ознакомиться с горными дикорастущими яблонями, родилось правильное направление в работе; ботаники сада стали изучать и выделять все то ценное из плодовых растений, что встречается в естественном состоянии на склонах бадахшанских гор и выращивается в старых, маленьких таджикских садах.

В этих садах удалось найти экземпляры растений, которые были «сгустком» длительного интродукционного опыта, результатом многовековой деятельности народа. Таджики еще в глубокой древности были прекрасными селекционерами.

Предки нынешних абрикосов Бадахшана пришли из Ферганы, из Кашгара, из Читрала, Гильгита, Афганистана. Сложнейшие потоки селекционной работы скрещивались здесь, в долинах верховьев Пянджа! Тутовник, важнейшее в Бадахшане плодовое и техническое растение, ведет свою родословную из Китая.

Оно нашло в верховьях Пянджа и его притоков свою вторую родину. Однако в Китае тутовник с древнейших времен служил основой шелководства, его листья шли на корм шелкопряда. Здесь же, на Памире, тутовник многие столетия нужен был только как пищевое растение: население питалось его плодами.

Многовековой отбор привел к эволюции растения. Человеку для питания нужны углеводы. В тропических странах их дает сахарный тростник, в умеренных зонах - свекла, в южных частях умеренной зоны - виноград, изюм. А здесь сахар человек получает от абрикосов и тутовника, на Памире особенно тутовника!

Именно поэтому в Бадахшане растут выработавшиеся под воздействием человека самые лучшие, самые сахаристые в мире сорта тута! В соке сорта «бедона» до тридцати четырех процентов сахара. Ягоды сорта «музафари», растущего в Шугнане, в Рушане, еще слаще, но этот сорт малоурожаен, поэтому ягоды «музафари» подавались как угощение только самым почетным гостям.

Работники Памирского ботанического сада поставили себе задачей - изучить свойства всех местных сортов растений, как диких, так и культурных, улучшить их, приспособить к нуждам современного научного садоводства и огородничества, размножить по колхозам отборные, улучшенные сорта.

И теперь воспитанные садом растения проверены на зимостойкость, засухоустойчивость, на продуктивность. Особенности многих из них изучены, на них оказывается непрерывное положительное воздействие. Памирский ботанический сад превратился в ценнейший плодопитомник.

За десять лет колхозам и отдельным колхозникам Памира передано больше 130 тысяч саженцев. Ежегодно передаются «клиентам» сада сотни пакетов семян, тысячи штук овощей и садовой рассады. На разбитой полуторатонке (ах, как нужна новая автомашина, которую все еще обещают!) Гурский и Запрягаев ездят по каменистым памирским дорогам, углубляются в глухие ущелья, взбираются по головокружительным тропинкам --верхом на коне, на осле, пешком - в самые удаленные, громоздящиеся над обрывами отвесных скал кишлаки, раздают населению саженцы и семена, читают колхозникам лекции о преобразовании природы, показывают, как надо сажать растения, как делать прививки, как ухаживать за молоднячком.

Уезжают и приезжают вновь, чтоб проверить состояние молодых садов. И теперь со всех сторон Памира - с Бартанга, из Вахана, с Ванча и Язгулема - колхозники приезжают сами в Ботанический сад - просят новые культуры, берут их все больше...

И молодые сады растут ныне там, где о них и не думали ещё в недавние годы, где прежде население страдало от авитаминоза и цынги. Ботанический сад занимается теперь вместе с лесхозом и проблемами лесонасаждения, столь важными для Памира; многие сотни километров узких береговых полосок вдоль рек, оказывается, могут быть засажены породами лесных деревьев.

Я видел такие молодые деревья, уже посаженные вдоль берегов реки Шах-Дара колхозниками, верящими теперь каждому слову ученых. Среди колхозных садоводов Бадахшана появились такие энтузиасты, которые глубоко изучают мичуринскую науку.

Их сады - в Ишкашиме, на Ванче - становятся опорными пунктами Ботанического сада в этих районах. Садоводческие бригады многих памирских колхозов организуют у себя выращивание элиты. У всех садоводов Бадахшана есть теперь авторитетный научный центр - Памирский ботанический сад.

Старый знакомый в Хороге.

На окраине Хорога, среди хаоса гигантских, упавших с гребня хребта скал, жил в каменной лачуге неграмотный, бедный плотник Марод-Али. Я помню его оборванных ребятишек, его жену, приготовлявшую им в котле ятталя — гороховую похлебку. Марод-Али часто ходил на заработки в соседние кишлаки.

И вот кишлак Воозм на высокой речной террасе. Над кишлаком - уходящий ввысь каменистый склон, словно мечом палавона - легендарного богатыря - рассеченный пополам сверху донизу. По дну ущелья бурлит стремительный приток Пянджа.

Бедняки кишлака ютились в черных от дыма каменных складнях и всегда голодали, потому что им всегда не хватало воды даже для ничтожных посевов гороха и проса. Только местный ишан руками рабов отвел от речки канал, чтобы орошать свой сад и свои поля.

У Марод-Али здесь среди бедняков были друзья. Часто посещая кишлак и приглядевшись к обрывистым склонам ущелья, Марод-Али решил дать воду дехканам - построить второй канал. Родня ишана (уже бежавшего в Афганистан) издевалась над неграмотным бедняком-плотником.

Марода-Али называли «дэвона» - одержимым. Как проведет он канал в неприступных скалах? В те годы динамита и аммонала на Памире еще не знали. Не было даже простейших буровых инструментов. Марод-Али работал кувалдой да ломом, разжигал костры на выступах скал, чтобы раскалить их, и затем поливал холодной водой, чтобы они растрескивались.

Вися на веревке над бездной, ежедневно рискуя жизнью, Марод-Али строил канал на свой страх и риск, строил не за деньги, а в дар народу. Несколько самоотверженных бедняков ему помогали. Он создавал ход воде по отвесным скалам, соединяя скалы на головокружительной высоте долблеными желобами.

Марод-Али работал год и провел канал, которому все удивлялись. Слава о строителе шла по Памиру. Помню, я изменил маршрут, чтобы приехать в Воозм познакомиться с Мародом-Али, осмотреть его канал, понять, как он его построил.

И я до сих пор помню радость жителей кишлака, получивших воду! Они закладывали первые сады, расчищали от камней площадки для новых посевов. То было два десятилетия назад. Недавно мне вновь довелось побывать в Воозме.

Я не узнал кишлака: расширив свои поля и сады, он сомкнулся ими с соседними кишлаками Бовед, Кушк, Барчив. Из ущелья, некогда неприступного, теперь выбегало двенадцать каналов, искусно пробитых аммоналом, укрепленных бетоном.

Расширен, увеличен был и старый канал, построенный - в далеком прошлом - плотником Мародом-Али. А вся эта цветущая местность, где не оставалось ни клочка неиспользованной земли, была теперь колхозом имени Карла Маркса, богатым хорошим колхозом.

Целый день водили меня местные комсомольцы по садам и участкам посевов, показывали семилетнюю школу, сложенную из камней, оставшихся от давно рассыпавшихся руин древней ханской крепости. Я осмотрел все, что комсомольцы, гордые своим колхозом, считали важным показать приезжему: и гараж с колхозной автомашиной, и радиоузел, и стационарное кино, и магазин, и достраивающийся клуб.

Я спросил комсомольцев: знают ли они Марода-Али? Да, они его знают и относятся к нему с уважением, он жив и здоров, он по-прежнему столярничает в Хороге... Да, конечно, в те времена, когда они еще только на свет появлялись, каналы было строить труднее.

Эти молодые парни, которым чуть не все в мире теперь доступно, не особенно задумывались о том, какие усилия потребовались Мароду-Али, чтоб протянуть над пропастью тот первый советский канал. Вернувшись в Хорог, я разыскал мастерскую, в которой работает Марод-Али.

Мы сразу узнали друг друга. Старый мастер, воспитатель многочисленных ныне кадров хорогских плотников, изменился мало: то же живое, энергичное, только теперь изборожденное морщинами лицо, тот же веселый юмор в глазах, те же сильные рабочие руки, о которых, помню, двадцать лет назад он любил говорить:

- "Если ударю ребром ладони - как нож. Если ударю ладонью - как молот!"

Мы расцеловались. С гордостью рассказав, как он живет, как зарабатывает столярным и плотничным трудом от двух до трех тысяч в месяц, Марод-Али пригласил меня в гости, указав рукой куда-то вверх, где над высокой горой, над Хорогом, в этот вечерний час загорались звезды:

- "Там мой дом. Вот, чуть ниже тех звезд, - видишь, там мои звезды!"

Под гребнем горы, на той верхней террасе, что несколько лет назад была каменистым необитаемым пустырем и где теперь вырос поселок хорогских рабочих и служащих, я увидел сверкающие, как созвездия, электрические огни; между ними темнели силуэты деревьев... Этот поселок носит название Хуфак.

Мы долго поднимались туда, поднялись почти на триста метров по вертикали, миновав много садов, тихо звенящих водой каналов и узеньких, укрытых ветвями шелковицы переулочков. Дом Марода-Али оказался многокомнатным, зажиточным, добротно и красиво построенным.

С веранды его открывалась великолепная перспектива: город внизу, бурлящий в лунном сиянии Гунт, сады и поля колхоза имени Сталина. В этом гостеприимном доме, в кругу семьи, состоящей из восемнадцати человек, я провел незабываемый вечер.

Старший сын Марода-Али - Марод-Мамад повел меня к себе в комнату, познакомил со своей двадцатипятилетней женой Когаз-бегим. Она сейчас же взялась готовить угощение, входила и выходила в двери, и каждый раз ее шелковое платье волновалось на легком горном ветру.