Вы здесь

Дворец Кент в Каркаралинске.

Природные и исторические достопримечательности Каркаралинского парка.

«Ныне дяди твой Тевкель... брата своего Шахмагметя - царевича посадил на колмаках, а кочуют-де по блиску и все в соединенье...».

Куль-Мухаммед. Москва.

«В развалинах дворца находятся вещицы из белой глины в виде конуса с расширенным основанием и закругленной верхушкой. Внутри этих вещиц постоянно оказываются зерна пшеницы»

Н. Коншин.«От Павлодара до Каркаралинска».

Поездка на Кызылкентский дворец из Алматы.

Дворец Кент расположен на высоте 895 метров над уровнем моря, находится в северо-западной части Кентских гор, в 3,1 километров на юго-восток от одноименного поселка, в 12,8 километрах на северо-восток от поселка Талды, в 19,5 на юго-восток от поселка Карагайлы, на территории Каркаралинского природного парка, в одноименном районе, на востоке Карагандинской области.

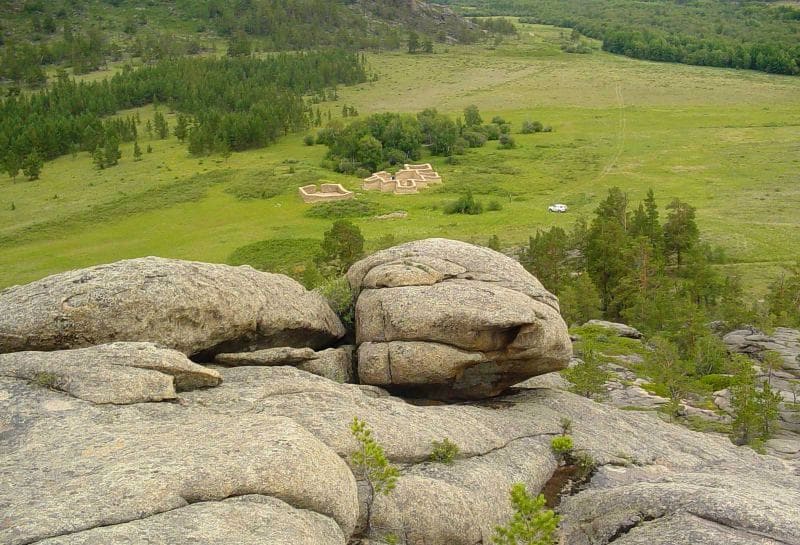

Кызылкентский дворец расположен в ущелье Кызылкеныш (Красная сокровищница), на правом берегу одноименной реки. Хотя с давних пор памятник среди местного населения называется «Қыз-Аулие» (Святая дева) все исследователи в своих работах его называли как «Кызыл-Кенчский дворец», «Кызылкентский дворец».

История археологических раскопок Кызылкентского дворца.

В своей статье «От Павлодара до Каркаралинска» Н. Коншин свидетельствовал: «В развалинах дворца находятся вещицы из белой глины в виде конуса с расширенным основанием и закругленной верхушкой. Внутри этих вещиц постоянно оказываются зерна пшеницы» (Коншин, 1901 год, стр. 55).

Согласно И. Чеканинскому одна из этих вещиц, найденная в развалинах Кызылкентского дворца, раньше хранил в археологической коллекции Семипалатинского музея. И. Чеканинский, считает ее «цацей» и дает ее снимки в своей работе, посвященной Кызылкентскому дворцу.

Археологические раскопки Кызылкентского дворца были начаты в 1985 году археологическим отрядом Института «Казпроектреставрация». Дальнейшие исследования памятника были продолжены археологической экспедицией (студенческий отряд «Эврика», созданный по инициативе профессора А.К. Абилева) Карагандинского Государственного университета в полевых сезонах 1986 - 1987 г.г.

В ходе исследования был полностью раскопан основной дворец с тремя отдельными сооружениями, также из могильника, расположенного вокруг памятника, были исследованы 10 погребений. До раскопок развалины дворца представляли собой холм из земли и камня диаметром до 25 метров и высотой до 2,7 метров, густо заросшей травой и кустами шиповника.

Вокруг дворца фиксировались развалины трех отдельных сооружений и могильник, также заросший травой и кустарником. С юго-восточной стороны дворца, перед входом имеются два котлована овальной формы глубиной до 2 метров.

Основной дворец после раскопок представлял собой крестообразное в плане здание из четырех помещений с тамбуром. Стены дворца сложены из необработанного камня-плитняка. Толщина плит 0,10 - 0,20 метров. На углах сооружения при строительстве укладывались наиболее крупные плиты, имеющие иногда длину в 0,6 - 07 метров и ширину в 0,4 - 0,5 метров.

Каменно-земляные валы с внешней стороны сооружения достигали высоты до 2,2 метров со снижением в 3 - 5 метров от стен на уровень современной дневной поверхности. Внутри сооружения завалы у стен до 2 метров и постепенно снижаются к центру основного помещения до 1 метра.

В ходе расчистки завалов внутри сооружения в большом количестве встречались полуистлевшие плашки, жерди и бревна. Зафиксировать какой-либо порядок в расположении этих бревен и плашек не удалось. Длина юго-восточной стороны основного помещения 11,6 метров, северо-восточной 12 метров, северо-западной 11,8 метров, юго-западной 12,2 метров.

Малые комнаты, пристроенные с трех сторон основного помещения, имеют входы шириной 1,1 - 1,3 метров. С наружной стороны сооружения эти комнаты входов не имеют. Комната, расположенная с северо-восточной стороны основного помещения имеет размеры 2,8 х 2,5 метров, комната с северо-западной стороны 4 х 3,5 метров, комната с юго-западной стороны 4,6 х 3,5 метров.

В центре комнаты, расположенной с юго-западной стороны основного помещения, на полу имеется прокал от огня. Стены малых комнат примыкают к стенам основного помещения без связки кладки. По своему архитектурному стилю (2 этажа, балкон, колонны), а также, судя по найденным в ходе археологических раскопок находкам, Кызылкентский дворец не характерен для казахских строений.

Как показало трехлетнее исследование дворца, памятник является культовым сооружением и, по всей видимости, он был построен как ламаистский монастырь (храм) в XVII веке ойратами. Результаты исследований убедительно показывают и то, что памятник населялся очень короткий срок.

Отсутствие следов длительного проживания людей лишь незначительный зольник, крайне малое количество костей животных и др., а также немногочисленность находок говорит о том, что он так и не был обжит. Резные деревянные украшения, найденные в ходе археологических раскопок дворца, схожи с украшениями (орнаментами) ламаистских храмов Монголии, в которых эти орнаменты широко использовались «в украшении фасадов и интерьеров путем резьбы, особенно по дереву».

Интересны сведения о глиняных вещицах из развалин дворца. Таким образом, Кызылкентский дворец был построен в XVII веке, как ламаистский монастырь. По предположению, его мог построить в 40-х годах XVII века хошоутский Хундулен-Убаши или же в первой половине 70-х годов этого столетия Очирту - Цецен-хан.

Археологические раскопки доказали, что Кызылкентский дворец населялся очень короткий срок, по тем или иным причинам, он видимо, был заброшен в самом начале своего существования. Большинство обследованных погребений из могильника оказались пустыми, сама конструкция погребений показывает, что они сооружались по мусульманскому обряду.

Характерная каменная насыпь, устойчивая западная, ориентировка погребенных на северо-запад, их положение, отсутствие находок говорит о мусульманском обряде погребения. Это показывает, что здесь хоронили своих умерших казахи.

Следует отметить, что погребенные из этих пустых могил могли быть перезахоронены. Обычай перезахоронения покойника у казахов в дореволюционный период был явлением распространенным. Сегодня уже можно с полной очевидностью утверждать, что это был крупный город площадью не менее 30 гектаров, и в нем проживало несколько тысяч человек.

Здесь существовало деление на улицы и кварталы. Четко прослеживается квартал металлургов, плавивших медь и бронзу. Мастера изготавливали оружие, конское снаряжение, украшения. Видимо, жители Кента были искусными металлургами, они пытались получать железо.

На раскопках была найдена керамика явно не местного происхождения, характерная для юга Западной Сибири и Средней Азии. В то время в бегазы-дандыбаевской культуре началось расслоение общества на бедных и богатых, на знать и рядовых поселенцев.

Формировалась помимо общенародной культуры субкультура знати, элиты. Раскопки Кента поражают обилием бронзовых изделий и необычных предметов из кости рога, назначение которых по сей день для ученых остается загадкой.

Есть только предположения и версии. Но истинно бесценной находкой стал графитовый стержень с явными признаками того, что им пользовались, затачивали. Это был богатый и процветающий город, – делится своими предположениями Виктор Варфоломеев.

– Здесь процветали все возможные на тот период ремесла. Судя по мощности культурного слоя, по разнообразию находок, он простоял никак не меньше 200 – 300 лет. Что случилось с Кентом? Почему его покинули жители? Можно только предполагать.

В конце эпохи бронзы меняются климатические условия, одновременно возрастает плотность населения, увеличивается потребность в пище, а значит, численно возрастают стада. Чтобы прокормить разросшиеся стада, нужно было передвигаться в поисках пастбищ.

И потомки бегазы-дандыбаевцев в самом начале сакской эпохи покидают город и начинают кочевать… Андроновцы и бегазы-дандыбаевцы не оставили нам письменных памятников. Но об их жизни нам могут рассказать могильные курганы Тегисжола и древний город Кент.

Географические координаты дворца Кент: N49°13'09 E75°53'56

Источники:

www.shuak.kz .

«От Павлодара до Каркаралинска» Н. Коншин. Татьяна Тен.

Фотографии:

Александра Петрова.