Вы здесь

Исследование западной части хребта Какшаал Тоо.

Туры на внедорожниках по дорогам Внутреннего Тянь-Шаня.

"Никто из местных жителей не знает, кому принадлежит урочище Чон–Терек: каждое лето в это урочище кочуют китайские кыргызы ввиду доступности перевала Терек, а на зиму иногда заходят и русские кыргызы по льду реки Чон–Узенгю–Кууш, которая, протекая среди теснин, в летнее время совершенно недоступна"

Военный топограф, поручик Ледомский.

«К сожалению, с этой столь возвышенной точки, благодаря нагромождению гор и извилистому ходу ущелий, вовсе нет живописного вида, которого бы можно было ожидать. Море белых верхушек - и больше ничего. Наивысшие точки пиков Кок-шала, по приблизительному расчету К. А. Ларионова, достигают 16.000 - 17.000 футов.»

«Кашгария и перевалы Тянь-Шаня». Путевые записки Н. Зеланда. Омск, 1887 год.

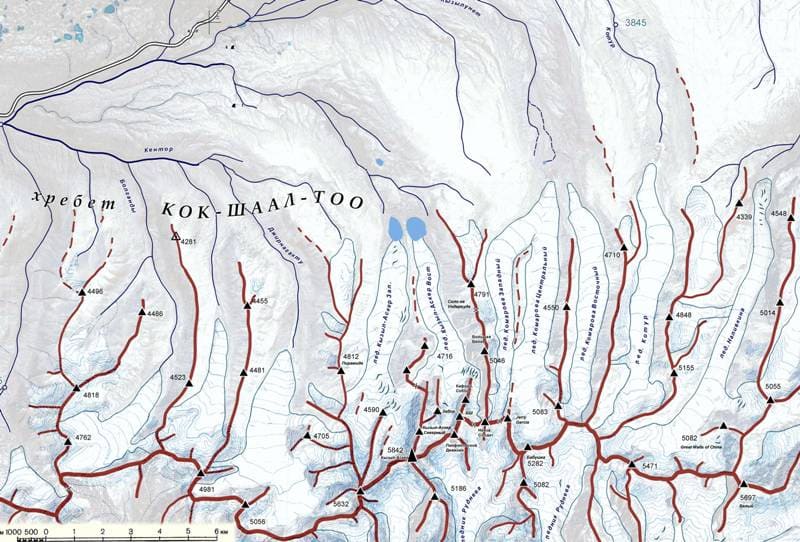

«Хотя хребет Кок-шаал перерезан по всей ширине долинами рек, тянущимися на юго- восток в Кашгарию, но он все-таки сохраняет везде высоту, превышающую 4500 метров, a многие его вершины, которые находятся в массиве Кок-кия, достигают более 5000 метров высоты.»

«Волости и населенные места Семиреченской области». Выпуск 7. 1893 год.

Высотные восхождения в горах Какшаал-Тоо.

Название хребта Какшаал-Тоо происходит от киргизского "как шаал" - "ременные путлища" (термин путлище - обозначает ремень, на который стремя привешивается к седлу). История исследований западной части хребта Какшаал-Тоо происходила или косвенно или целенаправленно.

Некоторые экспедиции исследователей и путешественников проходили по караванному пути, который начинался с южного побережья озера Иссык-Куль проходил по ущелью Джуку, плато Арабель, реке Тарагай и далее направлялись по правому берегу реки Нарын до левых притоков реки Каракол или Улан.

На широких разливах Нарына переправлялись на левый берег реки и выходили через перевал Кюбергенты на плато Кагалячап и далее следовали по долинам Восточного и Западного Аксая до перевала Терек Западный или перевала Торугарт с выходом в Кашгар.

Некоторые экспедиции посещали озеро Чатыр-Коль и через реку Атбаши шли к укреплению Нарын или далее на юго-запад через Ферганский хребет.

История исследования западной части хребта Какшаал-Тоо.

1858 год. Впервые область западной части хребта Какшаал-Тоо посетил казахский путешественник Чокан Валиханов в 1858 году по пути в Кашгар. В его дневниковых записях «Кашгарский дневник. Вершина Заукинского прохода» остались заметки о прохождении перевала Кюбергенты с которого открывается выход на плато Кагалячач.

Достаточно подробно Чокан описывает это не примечательное, на первый взгляд место. После ночлега в окрестностях плато Кагалячап караван Валиханова проследовал по долине Восточного Аксая и далее из долины Западного Аксая перешли через перевал Терек Западный и спустились по южному склону хребта Какшаал-Тоо в Кашгар.

1866 год. Район западной части Какшаал-Тоо посетил в 1867 году Николай Алексеевич Северцов (1827 – 1885 г.г.), русский зоолог и путешественник. Организованная им экспедиция прошла со стороны южного берега Иссык-Куля ущелье Барскаун, перевал Джуука и достигла верховьев Нарына, хребта Акшийрака и спустилась по правому берегу реки Нарын.

В районе реки Улан (левого притока реки Нарын) экспедиция по широким разливам Нарына перебралась на левый берег реки, поднялась в верховья реки Улан, затем повернула на запад по одному из притоков, вышла на перевал Улан высотой 3791,4 метров над уровнем моря и спустилась по реке Улан Западный к слиянию ее с рекой Джалджир.

Далее через перевал Кынды высотой 3398,1 метров над уровнем моря вышла в долину Западного Аксая. Экспедиция посетила ущелье Терек, северный отроги хребта Кокия, одноименную реку, вышла к озеру Чатыр-Коль, посетила укрепление Нарын и через перевал Долон и Боомское ущелье вернулась в укрепление Токмак.

1867 год. Капитан Рейнталь 16 октября 1867 года совершил поездку из укрепления Нарын с посещением озера Чатыр-Коль и через перевал Торугарт спустился в город Кашгар.

1867 год. Барон Ф. Р. Остен-Сакен, капитан Рейнталь и полковник В.А. Полторацкий. Совершили исследовательскую экспедиции и посетили: ущелье Кастек – река Чу - перевал Шамси – перевал Кызарт - озеро Сон-Куль – река Нарын - перевал Джаман Даван – долина реки Арпы – долина Западного Аксая – озеро Чатыр-Кул - Тоюн и через Сон-Куль прошли на Кочкорку, Токмак и Пишпек. Большие ботанические сборы поступили в Ботанический Сад и обработаны О.Сакеном совместно с Рупрехтом.

Вместе с О.Сакеном в экспедиции участвовал полковник В А. Полторацкий, произведший обследование и съемку многих дотоле совершенно не известных мест в районе указанного маршрута, а перед тем, весною этого-же года, самостоятельно обследовавший район Текеса и доходивший до подножия перевала Музарт.

Один из участников съемочной партии, находившейся под общим начальством Полторацкого капитан Рейнталь, дошел до Кашгара и в оставленных им двух работах сообщает ряд новых интересных сведений, касающихся пройденного им пути.

1868 год. В 1868 году состоялась экспедиция генерал-майора Я. Л. Краевского. Маршрут исследователей проходил через Токмак – Боомское ущелье - перевал Долон – укрепление Нарын – Каракоюн – долина Арпы - у перевала Торугарт была произведена съемка. Было подготовлено описание всего маршрута и пройденных мест.

1868 год, лето. В этом же году совершил экспедицию доктор член И. Российского Географического Общества А. В. Буняковский, который посетил озеро Сон-Коль – озеро Чатыр Куль – долину реки Арпа и отсюда через уручище Тогуз-Торау и перевал Кугарт прошел в Фергану, при чем произвел барометрическим путем определение высоты целого ряда пунктов на этом пути.

В. В. Радлов, в то время учитель Барнаульской горной школы, а впоследствии -известный академик, работал в разных местах области, по изучению языков сибинцев, солонов и кара-киргиз, по сбору материалов по дунганскому восстанию и производству археологических раскопок. Главные районы его работ – долина реки Борохудзир, долина реки Чу и озеро Иссык-Куль.

1869 год. Продолжались работы разграничительной комиссии между Российской империей и Китаем под начальством генерал-майора И. Ф. Бабкова, при чем комиссия дошла до перевала Хабар-Асу в Тарбагатае. Далее член И. Российского Географического Общества барон А. В. Каульбарс с военными исследовал западную часть хребта Какшаал-Тоо.

Впервые западная часть хребта Какшал-Тоо была описана русским географом и военным исследователем Александром Васильевичем Каульбарсом, который в 1869 году руководил экспедицией, изучавшей район южнее реки Нарын. (А.В. Каульбарс. «Материалы по географии Тянь-Шаня»).

31 мая 1869 года из Верного отправилась военно-научная экспедиция под руководством штабс-капитана А.В. Каульбарса. В её состав входили топографы О. Рейнгардт и Фёдор Петров, строители Нестеров и Семякин, а также толмач, проводник и группа сопровождения из семиреченских казаков.

Перед участниками стояла непростая задача нанести на карту горы, образованные хребтами Ферганским, Терскей-Ала-Тоо, Какшаа-Тау и Алатау. Они должны были продвинуться к восточным рубежам, вплотную приблизившись к Меридиональному хребту с его неприступной вершиной Хан-Тенгри, определить высоты ключевых точек маршрута, провести картографическую съёмку путей, ведущих в Кашгар и Кульджу, и подробно описать исследуемые территории.

Это была одна из многочисленных экспедиций, которые направлялись в те годы на Тянь-Шань в связи с ростом интереса России к Средней Азии. В ходе объезда приграничных районов в западной части Какшаал-Тоо побывал барон Александр Васильевич Каульбарс (1844 – 1929 г.г.), будущий генерал от кавалерии и первый командующий авиацией русской армии (1915 г.), а тогда старший адъютант штаба войск Семиреченской области, поставленный во главе русского посольства в Кульдже (протекторат России с 1871 по 1881 г.г.).

Отряд А.В. Каульбарса поднялся на перевал Кубергенты, пересек плато Кагалячап и спустился на запад по реке Мюдюрюм (один из притоков Восточного Ак-Сая, берущий начало с ледников горно-ледового массива Кызыл-Аскер) и нанес на карту неизвестные дотоле хребты Какшаал-Тоо и Борколдой (тогда Борколдой приняли за боковой отрог Какшаал-Тоо, и в чем-то это представление оказалось верным, поскольку здесь водораздел проходит именно по Борколдою, а не по Какшаал-Тоо).

Сделали громадный путь от восточного конца Иссык-Куля к верховьям Нарына, в горную группу Ак-Шийрак, к хребтам Какшаал и Атбаш, мимо Чатыр-Куля, долиною Нарына, Сусамырскими горами и перевалом Утмек вышли из Джетысу к Таласу. Экспедиция сопровождалась съемкой пути и определением высот многих пунктов, а также и вообще подробным географическим описанием пройденных мест.

1872 год. Отправляясь во главе посольства в Кашгар, барон А. В. Каульбарс произвел дополнительные обследования в пограничном с Кашгаром районе западной части хребта Какшаал-Тоо, а входивший в состав миссии подполковник К. А. Шарнгорст определил 9 новых астрономических пунктов в районе сыртов системы Нарына и пограничных с Китаем хребтов и проверил 3 пункта Голубева и Струве.

1873 год. В пограничном с Кашгаром районе озеро Чатыр-Коль, долина реки Западный Аксай работал знаменитый английский геолог Столичка совместно с географом Троттером и полковником Гордоном (Т. Е. Gordon).

1878 год. Н. В. Мушкетов вторично посетил Тянь-Шань, на этот раз его исследования захватили лишь небольшой уголок, а именно, Мушкетов, перевалив из Ферганы перевалом Суёк, прошел долиною Чирмаш, посетил озеро Чатыр- Куль, долины рек Арпы, Алабуги и через перевал Чарташ снова вышел в Фергану.

1882 год. В этом году начала свои работы русско-китайская разграничительная комиссия под начальством генералов Фриде (граница с Кульджой) и Мединского (граница с Кашгаром). Работы комиссии представляют тот интерес, что ею были сделаны съемка многих совершенно до того неисследованных, весьма трудно доступных и интересных районов Тянь-Шаня.

Кроме того, членом комиссии Билъкинсом собрана геологическая коллекция, переданная И В. Мушкетову.

1885 год. Южный берег озера Чатыр-Коль обследовал капитан Галкин. В послед них числах октября через перевал Бедель вышла из Кашгарии в Джетысу экспедиция Н. М. Пржевальского, возвращавшегося из своего 4-го путешествия.

От перевала Бедель Пржевальский прошел к реке Кара-Сай, затем на плато Арабель чеоез перевалы Кашка-Су и Зауку, Покровское в Каракол. Кроме Н. М. Пржевальского, в состав этой экспедиции входили, как известно, поручик В. И. Роборовский и вольноопределяющийся П. К. Козлов и геолог К. И. Богданович.

Указанные экспедиции не были посвящены изучению Тянь-Шаня, их главной целью были хребты Кунь-Луня и Тибета, к тому же пути этих экспедиций пересекали Западный Кокшаал-Тоо через перевал Бедель, расположенный немного восточнее прорыва реки Узенги-Кууш, то есть далеко восточнее Кызыл-Аскера, поэтому исследователи не могли видеть этот горный район даже издалека.

1886 год. С зоогеографическими целями в юго-западной части (Тогуз-Торау, Алабуга, Атбаши, Чатыр-Коль, перевал Туругарт) работал Г Е. Грум-Гржимайло, собравший, главным образом, энтомологические коллекции, переданные нашему известному историку и энтомологу, Николаю Михайловичу Романову, а последним пожертвованные, вместе с остальными его коллекциями, в Зоологический Музей Академии Наук.

1889 год. Этот год ознаменовался оживлением исследовательской деятельности, т. к. различные районы края были в этом году ареною работ целого ряда лиц. Так, геолог экспедиции М. В. Певцова, профессор К. И. Богданович, проехав через Нарын, обследовал район окрестностей озера Чатыр-Коль и затем прошел в Кашгар, где и соединился с остальною экспедицией, прошедшею туда более прямым путем - через перевал Барскоун, Нарынские сырты и перевал Бедель.

1891 год. Из Кашгара через Нарын и затем по тракту на Пишпек проехал французский путешественник Blanc , который напечатал живо изложенное описание посещенных им мест, впрочем, не имеющее строго научного значения.

1897 год. В этом году работы исследовательского характера начинались очень рано, а именно еще в январе месяце, когда Н. О. Озонтовым произведены промеры озера Чатыр-Коль. Позднее на этом-же озере работал И. Богданов, произведивший съемку озера, определивший его высоту над уровнем моря и глубину и собравший некоторые данные относительно климата этой высокогорной долины.

1903 год. В этом году совершил свою первую поездку по Тянь-Шаню известный ботаник В. И. Липский, который в период с 12 июня по 27 июля совершил большой маршрут, начиная от Сусамыра через Беловодское, Токмак, Алма-Ата, Илийск, Лепсы, перевал Шаты, город Пржевальск, Зауку, сырты на Арабели, Джак-Пулат, укрепление Нарын, Западный Аксай, Чатыр Куль, Арпу до переревала Суек, которым путешественник прошел через границу области.

Результатом поездки были огромные ботанические коллекции (около 1000 видов), многочисленные наблюдения обще-географического характера и, наконец, известная книга „По горным областям русского Туркестана*.

1906 - 1909 годы. В эти годы венгерский геолог Гюла Принц (Gyula Prinz) (1882 – 1973 г.г.), совершил большие путешествии по Тянь-Шаню. Им была открыта река Узенгегуш, нанесены на карту основные ледники и вершины района (Г. Принц «Высокогорье Тянь-Шаня»).

Для обзора местности он поднялся на небольшую, но примечательную вершину Кызыл-Омпол. Это было первое восхождение в районе. Принц исследовал и нанес на карту ледники и вершины в верховьях реки Чон-Турасу – правого притока реки Узенгегуш.

Им была открыта река Узенгегуш (берет истоки к востоку от пика Кызыл-Аскер), к которой он прошел с нарынских сыртов через перевалы Ашу-Су и Каракоз). Он также первым поднимался вверх по долине Чон-Турасу (в ее верховьях находится пик Данкова, 5982 метра над уровнем моря - высшая точка западной части хребта Какшаал-Тоо) и нанес на карту основные ледники и вершины района.

Есть основания предполагать, что результаты его исследований не были известны некоторым последователям и потому было бы крайне интересно посмотреть на архивы его экспедиций. В 1909 году Гюла Принц, на этот раз посвятивший свои силы преимущественно южной части Тянь-Шаня проникнув в нее из Ферганы, он прошел через перевал Торугарт на Атбаши, Нарын, перевал Богушты, Аксай в Кашгар, затем вернулся через перевал Суек, прошел к Нарыну, дошел до Терскей Алатау, вернулся в хребет Какшаал-Тоо, долину Узенгегуш и, наконец, перевалом Читты прошел на Андижан. Кроме печатной работы самого Гюла Принц, результатом его исследований была палеонтологическая работа Vadasza.

1910 – 1911 годы. В этот период была проведена топографическая съемка района Туркестанским военным округом. Известно, что экспедицией 1911 года командовал поручик Ледомский. По одой из версий пик Данкова, высшая точка западной части хребта Какшаал-Тоо, назван в честь одного из топографов, однако эта версия сомнительна, поскольку фамилии Данкова нет в списках офицеров КВТ (Корпуса Военных Топографов) русской армии (590 фамилий) и также она не найдена по спискам других подразделений армии, в том числе Генштаба, имевших к КВТ отношение.

Топографам во главе с Ледомским не удалось совершить топографическую съемку в долине Узенгегуша в восточной части района, поскольку там они были встречены враждебно настроенными китайскими киргизами и, избегая конфликта, решили уйти.

Поэтому, даже после этих экспедиций на издаваемых картах Семиречья район восточнее Кагалячапа представлялся белым пятном - от прорыва реки Ак-Сай на западе до реки Сары-Джас на востоке не было обозначено никаких понижений хребта, кроме известного с VII века перевала Бедель - то есть реки Узенгегуш не было на карте в принципе.

Также не были обозначены правые (западные) притоки Сарыджас. Эта неопределенность послужила одной из предпосылок недавнего пересмотра границ и передачи Китаю всего бассейна реки Узенги-Кууш (от водораздела на плато Кагалячап до хребта Бедель, граница проходит с севера по водоразделу хребта Боколдой).

1910 год. Английский путешественник D. Сarrouthers с двумя спутниками, G. М Miller и М. Price работая в китайских пределах, вдоль самой границы Тянь-Шаня, захватил отчасти и область Джетысу, а именно перевал Яссы, долина реки Арпы, Восточного и Западного Аксая, озеро Чатыр-Коля.

Цель путешествия - общегеографические, этнографические, зоологические и ботанические исследования, результатом же его явилась прекрасная книга самого D. Сarrouthers „Unknown Mongolia» и более специального характера работы, посвященные описанию коллекций экспедиции.

1912 год. Геологические исследования велись Д, И. Мушкетовым, который охватил своими работами небольшой, пограничный с Ферганою, участок, а именно, район Кугарт - Джитым-Бель – Торугарт – озеро Чатыр-Коль - перевал Суёк.

1912 год. Следом в этих местах оказался в 1912 году русский ботаник и географ Василий Васильевич Сапожников (1861 – 1924 г.г.), который успел потом послужить министром народного просвещения в правительстве Колчака в Сибири.

Именно описаниями Сапожникова, который в ходе ботанико-географических экспедиций по Семиречью побывал на плато Кагалячап и описал северные склоны Западного Кокшаал-Тоо, пользовались дальнейшие экспедиции. Маршрут В. В Сапожникова: перевал Кугарт, долина рек Алабуга, Нарын, Арпа, озеро Чатыр-Коль, верховья реки Тарагай, долина реки Сарыджас, верховья Нарына, Заука, Пржевальск, перевал Кой-Су, Алма-Ата. Маршрут члена экспедиции В. Сапожникова А. И. Бессонова: перевал Кугарт, долина реки Нарын, озеро Чатыр-Коль, реки Западный и Восточный Аксай, верховья реки Тарагай, ущелье Барскоун, озеро Иссык-Куль, ущелье Боом, перевал Кастек, Алма-Ата, Илийск, река Или, Бюбек-Джол, поселок Гавриловка, поселок Капал.

Перерыв в исследованиях, связанный с антирусскими восстаниями в нынешних Киргизии и Казахстане в 1916 году, последовавшими революцией и гражданской войной, продлился до 1928 года.

1928 год. В 1928 году Николай Никитович Пальгов работает геодезистом в Киргизском Наркомземе и Средазводпроизе. В 1929 году совершил исследовательскую поездку по западной части хребта Какшаал-Тоо. Из Фрунзе через Кочкорку его экспедиция состоящая из трех человек доехали до Нарына, затем поднялись вверх по одноименной реке, затем по левому притоку Нарына реке Каракол, через 15 километров вышли на перевал Кубергенты, далее на плато Кагалячап и отсюда началась их работа.

Во время этого путешествия он описал увиденный пейзаж, который открылся перед ним с перевала Кюбергенты, здесь же упоминается местность Кагалячап. Н. Пальгов исследовал некоторые ледники и дал им названия провел здесь первые гляциологические исследования, дал названия некоторым ледникам в западной части хребта (Н. Пальгов «По Центральному Тянь-Шаню». Известия РГО, т. 62, вып. 1 – 3, 1930 год): Комарова, Ототаш (Мушкетова), Наливкина, Маллицкого и Ферсмана. Именем Н.Н. Пальгова назван ледник в этом районе.

1929 год. Район западной части хребта Какшаал-Тоо посетили сразу две экспедиции - геолога Н.М. Прокопенко, который пересек район, двигаясь по маршруту Каракол – река Узенгегуш – река Нарын..

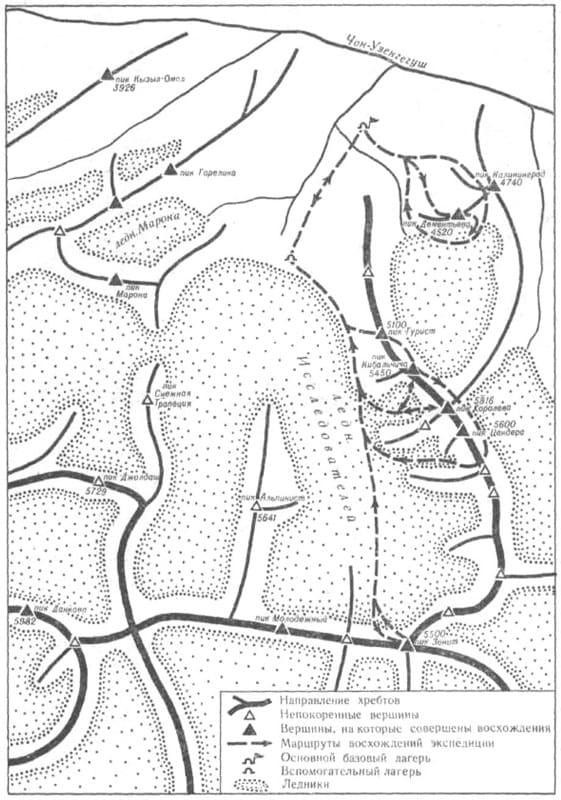

1933 год. Информация экспедиции Н. Пальгова привлекла внимание альпинистов и туристов из туристской секции Московского дома ученых, которые летом 1933 года в свой отпуск отправились в первый туристский поход в этом районе, организовав его с научными целями, а также в надежде совершить там первые восхождения.

Отряд, работа которого была организована Московским домом ученых в период с 1 августа по 1 сентября 1933 года. Маршрут, проделанный отрядом, таков: Каракол - село Покровка - перевал Джууку - урочище Арабель - перевал Джетым - урочище Кара-сай - перевал Чакыр-корум - верховья реки Джегаламай - река Кара-чукур - перевал Кубергенты - ледник Кызыл-унет (Комарова) - река Айтала – урочище Джурек-нар – река Чон-узенгегуш далее обратно через перевал Чакыр-корум - Тян-шаньскую обсерваторию - перевал Кашка-су - Покровку - Каракол.

Именно эта экспедиция дала названия основным вершинам района, в том числе и пику Кызыл-Аскер.

Вот как описывает свою 3-ю экспедицию в Тянь-Шань и исследования западной части хребта Какшаал-Тоо Август Летавет («Центральный Тянь-Шань». Журнал Физкультура и спорт. №7. А. Летавет. 1937 год.):

«Другую очень интересную группу вершин мы обнаружили в 1933 году, в верховьях впервые описанного нами ледника Григорьева. Вершина, замыкающая западную ветвь этого ледника, своими контурами сильно напоминает одну из гималайских вершин-восьмитысячников - Канченджунгу.

Эта вершина высотой более 6000 метров была нами названа тогда Пиком Академика О. Ю Шмидта. С восточной стороны Ледника Григорьева расположены две скалистые вершины, очень похожие друг на друга, - пики Джолдаш.

Еще дальше на восток - на леднике Чон-Тура-су находится очень красивая скалистая вершина, торчащая в виде огромного клыка в самой середине ледника. Она никак не соединена с окружающими горными хребтами. Эту очень изящную вершину мы назвали Пиком Альпиниста (около 5500 метров над уровнем моря).

Восхождение на все вершины этой группы связано с преодолением очень больших технических трудностей, и победа над ними явится большой победой техники молодого советского альпинизма. Узенгегушская группа Какшаала - несомненно, наиболее интересный в альпинистском отношении горный массив Центрального Тянь-Шаня.

Уже с перевала Кубергенты открывается грандиозная и суровая панорама шеститысячников этого района. Здесь целый ряд мощных ледников (ледники Комарова, Ферсмана, Григорьева и др.), исследованных и описанных отчасти Польговым, отчасти мною совместно с Немыцким.

Серия шеститысячников открывается самой западной из вершин этого района - грандиозным пиком Красноармеец, который в 1934 г. был нами так назван потому, что своими контурами он издали действительно напоминает стоящего на страже бойца.

Тогда же мы пытались совершить на него восхождение. Однако нам удалось преодолеть лишь небольшую часть первого ледопада, так как разразившаяся жесточайшая непогода заставила нас повернуть обратно». В состав экспедиции 1933 года входили профессор В.В. Немыцкий, К.С. Летавет (супруга А.А. Летавета), В.К. Гольцман и М.М. Гольцман.

1934 год. 4-ая экспедиция Августа Летавета в Тянь-Шань. Обследована Узенгигушская группа хребта Какшаал-Тоо. Была совершена попытка восхождения на высшую точку группы, пик Красноармеец. Во время этой экспедиции был открыт пик Альпинист (группа Чон-Турасу).

В верховьях реки Чон-Турасу было совершено первое спортивное восхождение на вершину 4900 метров над уровнем моря, названную впоследствии в честь одного из восходителей Марона.

1933 – 1934 годы. Приняли активное участие в изучение района и туристы Московского Дома ученых, которые под руководством Августа Андреевича Летавета (1893 – 1971 г.г.) в 1933 – 1934 годах посетили и описали ледники центральной части хребта в районе пика Данкова.

Летаветом даны названия этим ледникам (ледники Пальгова, Григорьева в честь известных географов). Им же названы вершины района - вершины Кзыл-Аскер (Красноармеец), пики Джолдаш, Шмидта, Альпинист.

1935 - 1937 годы. В промежутке между альпинистскими экспедициями А. Летавета, 1934 и Б.Симагина, 1938 г.г. Управлением по охране недр Киргизской ССР проводилась геологическая съемка района расположения ледника Комарова (ледники 78 (Комарова) - 81).

1938 год. В западную часть хребта Какшал-Тоо направилась первая и единственная до 1969 года чисто альпинистская экспедиция спортивного общества «Крылья Советов» под руководством Б. Симагина. Попытка штурма вершины, названной ими «Крылья Советов», из-за непогоды кончилась неудачно.

1956 – 1957 годы. Туристские группы, руководимые Е. Казаковой и Б. Рукавишниковым, в 1956-1957 гг. выполнили задачу, интересовавшую многих путешественников, - прошли наконец к прорыву Узенгегуш через Какшаал-Тоо.

1957 – 1960 годы. Огромную работу по выяснению орографии северных отрогов хребта проделали туристы из МФТИ и ДСО «Буревестник» Москвы и Ленинграда. В 1957 - 1960 г.г. отдельные группы и комплексные туристские экспедиции под руководством А. Берлянда, П. Зарубина, Э. Часова, Е. Иванова систематически изучали район.

Было совершено около 20 первовосхождений на обзорные вершины района, открыто несколько перевалов через главный хребет и его северные отроги. Э. Часовым составлена подробная орографическая схема района.

Географические координаты западной части хребта Какшаал-Тоо: N41°01'49 E77°13'44

Источник:

«Исследования ледников в СССР» 1935, выпуск 2 - 3 под заголовком "Новые данные об оледенении в хребтах Чакыр-Корум, Борколдой и Кок-шаал" (авторы - А. Летавет, В. Немыцкий).

"По ледникам и вершинам Средней Азии", Д.М. Затуловский, Москва, ОГИЗ, Географгиз, 1948 год.

«Джетысу (Семиречье). Естественно-историческое описание края». А. И. Бессонов, Л. К. Дарыд, М. Т. Мошкин, Е И. Сергеева и В. Н. Шнитников. Под редакцией И. Шнитникова С 16 рисункам и картою. Узбекское Государственное Издательство. Ташкент. 1925 год.