Вы здесь

Катастрофа на Кастекском перевале в Туркестане.

Поездка на Кастекский перевал из Алматы.

"В прежние годы дорога с Пишкека к Верному шла на укрепление Токмак и далее через Кастекский перевал, весьма крутой и опасный своими подъемами и спусками, так что дело не обходилось без несчастных случаев, вроде падения в пропасть экипажей вместе с пассажирами, а потому в 1870 году это направление пути было оставлено. Есаул Герасимов обследовав весь горный кряж к с. з. от Кастекского перевала и направил почтовый путь из Пишкека почти прямо на с. к реке Чу. Тут на самом берегу этой реки, основана первая станция - Константиновская и существует прекрасный деревянный мост. Далее дорога постепенно поднимается в гору до станции Сугаты (28 верст) и потом, по перевалам и спускам идет до гребня хребта, оттуда начинается уже крутой спуск к станции Курдай (всего перегон в 30 верст). С Курдая, который похож на все степные станции, т.е. состоит из одного станционного дома и некоторых служб, дорога поворачивает на восток по ровной степной местности, поросшей камышом (чий, из которого киргизы делают решетки) на расстоянии 33 верст к пикету Отар; отсюда 31 верста такой же дороги к Таргапу и затем по холмистой местности достигаем укрепления Кастек, причем для объезда гор нужно с половины пути повернуть на юг, иначе местность представляется трудной для почтового передвижения. В Кастеке сохранились вал, ров и казарма, в которой теперь помещается почтовая станция и небольшая команда казаков для этапной службы"

А.П. Хорошхин. "Сборник статей касающихся до Туркестанского края". СПб. 1876. Стр. 303 – 304.

"Часов около 12 утра добрались мы до перевала Кастек, употребив на подъем всего 1/2 часа. Вид с перевала был далеко не такой, какого я ждал. На юг довольно неясно виднелась самая восточная часть Александровского хребта, а в глубине долина р. Чу. Горы были закрыты частью облаками, а потому собственно вид на юг не давал почти ничего. Вид на север давал еще меньше. Он был закрыть выдающимися выступами гор слева и справа; горы были почти бесснежны, несмотря на порядочную высоту. У самого перевала растет масса белого роголистина Cerastium trigynum Vill., затем много незабудок (Myosotis silvatica Hoffm.), Featuca ovina L. var. supina Hack., одуванчика (Taraxacum), Plantago arachnoidea Schr. Места для кочевок были очень хороши. И тут у перевала, действительно, виднелись юрты кочевников. Здесь на перевале я расстался с своим возницей, который забрал лишних лошадей и вернулся домой, а со мной отправил своего сынишку, мальчика лет 13. Это обстоятельство, в связи с пустынностью местности и дальностью расстояния до Верного, дает до известной степени представление о безопасности здесь путешествующих. Спуск перевала Кастек сначала очень мало отличается от верхней части подъема. Здесь такие же травянистые склоны, с очень хорошей травой. Разузнать травы, однако трудно, так они основательно тут подщипаны; по видимому, здесь много Festuca ovina Pers. После немного крутоватаго верхнего спуска, дальше вниз пошла довольно широкая долина с реченками."

В.И. Липский. «Флора Средней Азии, т.е. Русского Туркестана и ханств Бухары и Хивы». 1902-1905 г.г.,

Кастекская крепость Урунг-Ардж.

В половине декабря 1867 года, мне и многим товарищам по экскурсии пришлось перебраться с южных склонов Александровского хребта на северные. В Токмаке мы оставили свои экипажи, обыкновенные казанские тарантасы, чуть ли не единственный род экипажей, укатывающих наши бесконечные азиатские тракты.

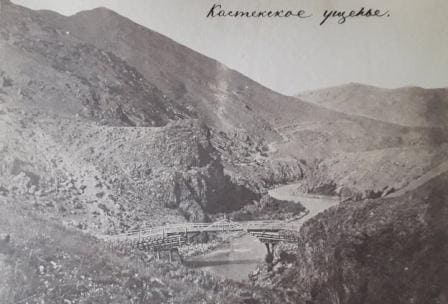

Дорога предстояла горная, с страшными косогористыми подъемами и еще более опасными спусками. Надо было подняться на высоту почти девяти тысяч футов и оттуда спускаться в теснины Кастекского ущелья.

Тогда еще только начата была разработка этой дороги, единственной соединяющей две обла¬сти: Семиречинскую и Сыр-Дарьинскую; разработка эта была самая поверхностная: кое-где взорваны порохом загораживающие путь глыбы гранита и черного аспидника...

Еще конный мог пробраться кое-как по этой исковерканной дороге; с трудом проходили вьючные лошади; верблюжьи караваны не решались идти здесь и огибали на Боамское ущелье... Только чудом и затратою самых невероятных усилий, с помощью десятков верховых, почти на руках и веревках мог быть перетащен колесный экипаж, и понятно, что всякий предпочитал бросить свой тарантас при начале подъема, чем рисковать и экипажем, и багажом, а под час даже и жизнью.

Повозочки ваши, будьте благонадежны, сохраним в полнейшей неприкосновенности!

- Пожалуйста!, вы видите - экипаж совершенно новый, - кожи, ремешки, сундуки, все это так легко может затеряться!..

- Помилуйте! у нас много уже их стоит на комендантском дворе. Извольте посмотреть!...

- Что касается до вознаграждения, то будьте уверены; на возвратном пути...

- Покорнейше благодарим... сочтемся!

Так я переговаривался за себя и товарищей с смотрителем токмакской почтовой станции, сибирским казаком, урядником Мохнаткиным, явившимся к нам спросить: много ли нам понадобится верховых лошадей и для себя, и для наших вьюков.

Мы сидели в небольшой комнатке станционного дома, довольно темной, потому что серенький свет декабрьского дня едва проникал сквозь бумагу, заменяющую стекла в окнах. Перед нами, на конце кривоногого стола, стояли дорожные фляги и разные закуски, разложенные на листах синей сахарной бумаги.

Татарин слуга возился над самоваром в углу, у железной печки, и уже успел напустить дыму на всю комнату. По стенам, едва побеленным известью, чернелись казачьи винтовки, сбруя, хомуты, седла и пучки арканов; а в одном из углов навалена была перемятая солома с навозом, и там копошилось какое-то живое существо - маленький, только что появившийся на свет жеребенок, как оказалось впоследствии, которого татарин внес в комнату, боясь, что тот не выдержит на первых порах декабрьского мороза, в открытых загонах, где помещались почтовые лошади.

- Не прикажете - ли?! - пододвинул я уряднику флягу с полынною водкою, заметив умильный взгляд казака, вскользь брошенный на оплетенную посудину.

- Не употребляем... а впрочем...

И Мохнаткин начал наливать из фляги в чайную чашку, выбрав предварительно ту, которая побольше.

- Так вы полагаете, что иначе как верхом...

- Никакой нет возможности - еще летом бы ничего, а теперь ни Боже мой, склизко - особливо на козьем косо-горе...,

- Придется ехать верхом...

- Придется-с...

- А у вас хороши лошади?

- Обыкновенно, привычные кони, - вчера только кованы. Верите - ли, по этой самой гололедке в месяц раз восемь ковать приходится...

- Чай пить будете?

- Очень прекрасно...

Урядник Мохнаткин, гремя своею амунициею, уселся на опрокинутом бочонке из под спирта, и уже не дожидаясь приглашения, налил себе еще чашку полынной.

- Да вам что, - начал он, помолчав, - вам пол горя... Люди молодые, к седлу привычные - что вам? Сели себе, перевалили; на третьи сутки в Верном. А вот купец один с семейством - жена, двое маленьких, нянька... Этих на седла не посадишь... Вот тут и вой волком...

- Какой это купец?

- А из Верного, забыл фамилию, как-то не по-нашему... Он теперь у магазейного смотрителя со всею семьею сидит... Холодно здесь и душно, а жена у него хворая, да ребенок один пищит что-то...

- Что - же он?

- Хлопочет все, чтобы его безпременно в тарантасе перевезли; а как тут его перевезешь?!

- Опасно?

- Смерть - одно слово...

- Что же это он задумал, что на такую опасность лезет?

- Стало быть, спешно. Да его больше подмывает, что вчера полковника из Аулы-та переправили в тарантасе - «ну, говорит, значит, можно - вези и меня - а я никаких денег не пожалею».

- А вы не беретесь?

- Да нам что? Казаки, пожалуй, возьмутся, коли комендант позволил. Народу много надо будет, человек пятнадцать. Да вон он самый: на дворе с ребятами разговаривает должно, от коменданта вернулся...

- Кто?

- Купец этот. Ну, что, ваше степенство, как дела? - поднялся урядник с бочонка…

В дверях показался человек лет тридцати, высокий, плотный, с густою черною бородою, подстриженною по американски. Он был в бараньем кафтане, перетянутом ремнем, в дорогой бобровой шапке и в высоких сапогах, отороченных каким-то мехом.

Вошедший окинул глазами комнату и, заметив наше общество, подошел к столу.

Павел Ниссен, сибирский купец; позвольте представиться! - произнес он симпатичным густым голосом.

Мы назвали ему свои фамилии и предложили место за столом.

Я еду в Верный и пока в настоящую минуту нахожусь в самом критическом положении,.. Дорога, говорят, так опасна...

- Очень даже! - заметил один из моих товарищей.

- Я знаю, я это хорошо знаю, я не первый раз здесь езжу; вот только семейство мое в первый раз испытывает это удовольствие!

В голосе Ниссена слышалось раздражение, которое он никак не мог скрыть, как ни старался об этом.

- Разве нельзя как-нибудь верхом устроить нашу поездку?.. - сказал я. Я говорю нашу, потому что, вероятно, мы завтра отправимся все вместе!

- Это было бы очень хорошо!.. - обрадовался сибирский купец, - Но верхом... моя жена... дети...

- Мы разберем ваших малюток себе на седла, закутаем их, - ваша супруга...

- Нет, это невозможно; она совсем больна, да она и не отдаст детей; она никому их далее на минуту не доверит. Да, наконец, вздор! Можно и в экипаже. Трудно, очень трудно, но «невозможно». Я не понимаю этого слова «невозможно», что такое, в самом деле, «невозможно?» - Вздор!

- Вы немножко взволнованы, кажется?

Еще бы: я здесь сижу вторые сутки: мои дела требуют непременно моего присутствия в Верном, и жена заболела...

- Попытаться можно, - вмешался урядник, - только если ребята согласятся. Они давеча сказывали: «пусть даст по пяти рублей на брата; выйдет десять человек; может, как-нибудь на арканах и можно проехать!

- Давно ли проехал один... стало быть, можно же...

- Можно, конечно, но только трудно... Опять же то полковник, по казенному делу...

- А я дам вашим казакам не только по пяти, - по десяти на брата, и это будет гораздо действительнее... чем...

- Коли комендант позволить, то отчего же...

- Комендант позволит, сегодня же...

Ниссен встал и направился к дверям.

- Куда же вы?

- К коменданту. А вы пока...

- Да помилуйте, за нами дело не станет!

- Пожалуйста. До свидания!

- Горячая голова! - заметил мой товарищ по уходе сибирского купца.

- Десять на брата – шутка ли! - соображал урядник. - А как с кручи, да вниз головой!.. Ведь без мала три версты вниз лететь - страсть!..

- Ничего, Бог милостив!

- Да уже только на него одного и надежда!

К вечеру мы узнали, что Ниссен добился от коменданта разрешения нанять казаков из местного гарнизона для переезда через Кастекский перевал в экипаже.

Он сиял. Он сам лично договорился с казаками, дал им задаток и, торжествующий, ушел к «магазейному смотрителю» ночевать, где его ожидало семейство.

Отъезд был назначен на другой день рано утром, и мы уговорились ехать непременно вместе - общею кавалькадою.

День был пасмурный. Горы заволокло сизыми густыми облаками, пошел снег пополам с дождем.

- Коли и завтра так же, так еще ничего, а вот коли подморозить, так это будет просто беда! - сообщил один из казаков, искоса поглядывая на довольно объемистый тарантас Ниссена, запряженный тройкою почтовых лошадей и совершенно готовый к отъезду.

- Ну, не каркай! - заметил ему урядник. - Ворона!

- Чего «не каркай»! Я так, к слову!

Ладно - не в добрый час скажешь слово... оно...

Урядник замолчал и, сняв свою папаху, набожно перекрестился.

Мы тронулись.

Впереди ехало наше общество, к которому пристроился и Ниссен, верхом на казачьей лошади; за нами вели вьючных лошадей, дробно перебирающих своими мохнатыми ногами под тяжестью наших чемоданов и узлов, затем наш тарантас, а сзади всех, растянувшись чуть не на полверсты, шли сибирские казаки и человека два вооруженных местных киргизов.

Мы ехали не торопясь и только к сумеркам добрались до первой станции в семи верстах от Кастекского перевала, или правильнее сказать, начала подъема. Здесь, на Карабулаке (название станции), мы остановились на ночлег, что хотя и довольно рановато было, но принимая во внимание, что нам пришлось бы в потемках подниматься на горы, иначе поступить было бы довольно рискованно.

Станция состояла из двух кошемных кибиток: одной побольше, доставшейся нам, путешественникам, другой - крохотной желомейки, занятой нашими казаками.

Госпожа Ниссен, довольно красивая, молодая, но сильно болезненная и нервная женщина, - угостила нас превосходным чаем с ромом. Муж был необыкновенно весел, разговорчив, болтал за десятерых, острил, рассказывал анекдот за анекдотом; в нем не заметно было и тени вчерашней раздражительности.

Он поставил на своем, а это для подобных натур самое главное. Мы не знали, насколько храбро смотрела его жена на это путешествие, но, зная, что это уже неизбежно, мы скрывали настоящие размеры опасности и на ее расспросы отвечали несколько уклончиво, впрочем, в успокоительном тоне.

Нигде знакомства не сводятся так скоро, как вообще в дороге; здесь же, на полудиких путях наших окраин, это правило достигает самых крайних размеров. К вечеру мы были уже совершенно знакомы со всею семьей, няньчили и ласкали двух прелестных малюток Ниссена, пели хором и по одиночке, а я, вырвав листки (из своего походного альбома, рисовал детям разных зверьков, преимущественно лошадок, и привел этих крохотных ценителей искусства в полнейшее восхищение своими работами.

Веселые и довольные, легли мы спать, завернувшись в свои шубы и только с восходом солнца поднялись на ноги и стали готовиться к перевалу.

Сегодняшний день был полною противоположностью вчерашнему. Солнце так и сверкало на ясно голубом морозном небе; вершины горного хребта белели чудною зубчатою линиею; правее тянулась бесконечная равнина реки «Чу», голубоватой извилиной пересекающей скалистую пустыню.

Не более как через полчаса мы достигли подошвы гор и начали подниматься. Впрочем, мы не заметили самого начала подъема; он начинается так отлого, что нам казалось, будто гора еще далеко впереди, и мы все еще едем по ровной дороге.

Только обернувшись назад, мы увидали равнину внизу, как бы с птичьего полета, и как красива показалась нам эта снежная степь, испещренная кое - где пространствами, заросшими желтым, высохшим камышом и изредка разбросанными дымящимися кочевками кара-киргизов.

- Как хорошо, как хорошо! - поминутно восклицала madame Ниссен, высовываясь из экипажа.

- Страсти какие - ничего нет хорошего! - ворчала старушка няня...

- Склизко, черт те дери! - шептал как бы про себя старый казак и, обратясь к подобравшемуся конвою, добавил - Осмотри арканы, скоро путать будем!

Упряжная тройка, вся в мыле, дружно натягивала постромки, и ходко взбиралась все выше, останавливаясь на минуту, где было удобней, и переводя дух.

- К верху-то ничего, самая страсть как вниз спускаться станешь!

Человек пять казаков подхватили уже веревками за задок тарантаса и помогали упряжным лошадям.

- Пустяки! отлично перевалим!... - говорил Ниссен, гарцуя вокруг экипажа. - Ну, вот говорили «невозможно»! - а дело все в том, что решительности не хватает!

Часу к двенадцатому мы взобрались на самую высокую точку перевала и остановились.

С подъемом имею честь поздравить! - провозгласил Ниссен, поднимая оловянный стаканчик с вином.

- С удовольствием, - отвечал я, - но еще будет приятнее поздравить вас с благополучным спуском!

Казакам тоже дали по стаканчику водки; выпили даже и киргизы, которые хотя сначала и отнекивались, ссылаясь указания корана, но потом соблазнились, глядя на казаков, и выпили, - да выпили так, что сразу дали заметить, что это далеко не первый шаг к нарушение корана.

Ну, помоги Господи, пошли Владычица Небесная! - крестились и причитывали сибирцы, когда поезд тронулся.

С каждым шагом вперед, перед нашими глазами начали развертываться самые грандиозные картины. Самыми не-предвиденными зигзагами изгибалась опасная дорога - пропасти без дна, затянутые голубоватою дымкою тумана, зияли то с правой, то с левой стороны...

Притупились острые шипы подков по этим камням, покрытым местами корою льда... Иногда путь шел карнизом, лепясь к почти отвесной скале. Эти места особенно были страшны на заворотахъ: косогором сползала дорога, и горе тому, кто бы поскользнулся на этом страшном косогоре... Груды камней, положенные местами, как барьеры, на окраине обвала, могли бы еще удержать отдельного всадника.... но...

- Осторожней, братцы! крепче сдерживай! береги! - покрикивал урядник.

- Царица небесная, не выдай! - шептали казаки, натягивая веревки от экипажа.

Упряжная тройка теперь играла самую незначительную роль. Коренник, сильно упираясь и почти сползая назад, только направлял ход экипажа - оба тормоза глухо шуршали и пронзительно взвизгивали, когда колесо надвигалось на гладкую поверхность камня.

Как туго натянутая струна, протягивались веревки от задка экипажа к седлам верховых, осторожно спускающихся за тарантасом. Дорога не позволяла ехать рядом с экипажем, и потому наше общество ехало впереди, поминутно оглядываясь назад при каждом подозрительном шуме. Нам так и казалось, что вот-вот раздастся грохот и треск оборвавшихся веревок - и все это полетит туда...

А там, далеко внизу, как точки, виднелись, совершенно в плане, несколько киргизских кибиток, и бродило какое то стадо, но за дальностью нельзя было рассмотреть, что именно.

Бледный, весь сосредоточившись на одной мысли, ехал Ниссен перед самою коренною лошадью.

- Да, я не предполагал, чтобы это было действительно так страшно! - чуть пошептал он и не решился оглянуться назад, на эту красивую женщину, оцепеневшую в каком то немом ужасе стиснувшую в своих объятиях двух малюток, наивно выглядывающих из меховых воротников и совершенно недоумевающих: - да в чем же, наконец, дело?

Это была страшная минута!

- Скоро внизу будем, - ломанным русским языком произнес кара-киргиз, ехавший впереди, - вон за этим камнем (он протянул вперед руку с нагайкою) - там еще немного, и хорошо пойдет там...

Металлический звук... звук страшный, потому что мы его боялись, так и резнул наш слух...

Мы не решались оглянуться... это было мгновение тяжелого, невыносимого колебания.

Мы помнили, что каждый раз, когда нам приходилось оглядываться, мы не видали казаков - их загораживала масса экипажа... Теперь мы видели этих казаков, стоящих неподвижно, бледных, с раскрытыми ртами, с дико вытаращенными взглядами.

На темно сером фоне каменистой дороги виднелась волнистая линия оборванных веревок; какой-то красный лоскут так и лез в глаза; медный бубенчик, отскочивший, должно быть, от уздечки пристяжной лошади, со звоном катился по дороге, зацепил за камень, звякнул последний раз и остановился, засев в разселине.

- Помяни, Господи, души усопших раб твоих!.. - тихо шептал урядник.

Мы взглянули на Ниссена.

Он улыбнулся и, ловко избоченясь, всматривался куда-то вдаль, точно видел там что-нибудь интересное.

- Видите... - обернулся он ко мне, и голос его не был тот, который мы слышали прежде. Это говорил человек, совершенно нам незнакомый.

- Видите, - говорил он, - вон облачко, за облаком правее орел... ха-ха-ха!., вот штука!., я первый раз вижу орла с гитарою в руках...

Завыл он диким голосом, и это вытье обдало нас смертельным холодом.

Несчастный не выдержал этой потери. Несчастие было слишком велико.

Больного мы привезли в Верный. Он так и не приходил в себя. Страшная горячка окончилась смертью.

Через неделю привезли киргизы печальные останки madame Ниссен, ее детей и няни. Трудно было узнать в этой массе раздробленных костей и мяса что-либо похожее на человеческие формы.

Ведь падать было «почитай, три версты вниз, без малого», - как сказал казак, перед отъездом из Токмака.

Источник:

Н.Н. Каразин. Журнал «Нива», №24. 1873 год.

Охота на тигра в русских пределах.

«Здесь же довольно обыкновенны тигры. Киргизы ставят на них капканы, но эти сооружения по большей части не соответствуют гигантской силе могучего зверя. Тигр разрушает ловушку и, как бы из желания мести, прячется где-нибудь поблизости и нападает на людей, пришедших за его шкурой. В результате - несколько задавленных людей и тигр, свободно гуляющий по необъятным камышам. Раны, наносимые этим зверем, ужасны: нам случалось видеть несколько человек, у которых в течение трех лет не закрывались на руках и ногах укусы тигра. Некоторым подспорьем в его пище служат бараны, лошади и иногда пастухи. Главным образом он охотится на кабанов, но не всегда решается напасть на старого секача. Здесь рассказывают не лишенный правдоподобия случай встречи этих зверей. Однажды киргиз заметил огромного старого кабана, который медленно пятился к нему задом. В нескольких шагах от этого зверя, припав к земле, сидел в камыше тигр, уставивший на него свой блестящий взор. Испуганный киргиз забился в камышовый загон для баранов, но кабан, пятясь, наполовину зашел в узкое отверстие изгороди. Киргиз, недолго думая, ударил ножом зверя, который, считая удар происходящим от тигра, бросился на этого последнего, пропорол ему живот и скоро упал сам от собственной раны. И тигр, и кабан были мертвы. Всякий раз, как нам приходилось ночевать в камыше, мы разбивали палатку на возвышающемся среди него песчаном холме, и наши киргизы, опасаясь тигров, зажигали камыш, который, благодаря сухим прошлогодним стеблям, разгорался в огромный костер. (река Или).»

А. М. Никольский. «Путешествие на озеро Балхаш и в Семиреченскую область». 1885 год.

Тигр - слово, при котором невольно рисуются роскошные картины полуденной природы. Мы не можем себе представить хорошо знакомую, характеристическую фигуру полосатого хищника иначе, как окруженную блеском и грандиозностью тропической флоры: нам подавай сейчас темные, непроницаемые трущобы индийских лесов, яркую зелень пальм, змеевидные сети перепутанных джонглов или же плоские низменности, поросшие густым тростником, - таким тростником, росту которого позавидывали бы наши скромные дубы и липы; а над всем этим богатством растительной жизни - яркое экваториальное солнце, вызывающее из сырых, болотистых равнин густые облака тумана, пропитанные миазмами всевозможных видов лихорадки.

Вот при такой-то обстановке наше воображение рисует нам тигра, то неподвижно залегшего в тростниках, то идущего тихою, воровскою походкою, под густыми кронами перистых, словно кружевных папортников. А между тем и при другой, совершенно противоположной обстановке вы можете лицом к лицу встретиться с неподвижным, горящим как зеленый фонарь взглядом этого животного, - и в глубоких снегах, у корней заиндевевших сосен и елей сибирских лесов, на льду озер и рек вы найдете отпечатки могучих, когтистых лап, - и в завываниях ночной мятели, когда снег крутит и бьет вам в глаза и уши, вы можете слышать глухой, задавленный рев колоссальной кошки.

С полунагим малайцем, вооруженным жалким копьем и крисом, и с нарезною винтовкою сибирского зверопромышленника, зашитого в теплые меха, сталкивается в неровном бою животное одной и той же семьи; и животное это - не временной гость нашего сурового климата, не любознательный турист, забравшийся посмотреть: какие такие бараны и лошади, которые роются в снегу, откапывая себе для пропитания промерзлые стебельки прошлогодней травки, - или же попробовать: так ли вкусно мясо жирного сибиряка, как сухое мясо шафранного малайца?

Нет, этот зверь и здесь равноправный гражданин, который здесь же родился, живет, производит потомство, разбойничает и умирает - или под пулей сибирской винтовки, или же от старости, одряхлев и обессилев, лежа в густых камышах, в таком укромном местечке, что и самый любопытный кабан не забредет к нему в гости и не потревожит последние минуты старого разбойника.

В европейских зверинцах экземпляры бенгальского тигра живут долго, и даже плодятся довольно успешно, хотя молодые редко доживают до своего полного развития; но это потому, мне кажется, что привозимые к нам тигры - гости из жаркого пояса, которым гораздо удобнее проехаться в Европу в каютах и на палубах пароходов, чем трястись многие тысячи верст на перекладных сибирских дорог или тянуться с киргизскими караванами, еле ползущими по бесконечным степям Азии.

Очень может быть, что животные, вывезенные из Амурской области, Южной Сибири и Средней Азии, знакомые уже с трехмесячной зимою и двадцатиградусным морозом, гораздо лучше обживались бы в европейских зверинцах, и не требовали бы вовсе такой бережной и предупредительной обстановки.

II.

Длинный ряд эпитетов, которыми тигра наградил изобретательный на все человек, указывает ясно на его разбойничий характер: хищный, коварный, злобный, свирепый, кровожадный, бешеный… и т. д. в этом же направлении; ни одной гражданской доблести.

Да и самые условия жизни этого хищника таковы, что зародись в нем хотя одна искра добродетели, ему придется тотчас же положить зубы на полку и отказаться от удовольствия существовать на белом свете. Вся жизнь тигра, от самой той минуты, когда его оближет своим шершавым языком нежная маменька, и до самой смерти, есть непрерывный поход с переменным счастьем, с удачами и неудачами, - с блестящими победами, за которыми следует роскошное пиршество, - и с поражениями, после которых приходится несколько дней зализывать кровавые рубцы и цапины и поститься с пустым желудком неопределенное время.

Самый непримиримый и заклятый враг тигра -- человек; во-первых, самые доходные статьи: овцы, телята, лошади и разная домашность зорко оберегаются человеком - и для того, чтобы до них добраться, надо или очень ловко уметь красть, или же покончить предварительно с сторожами; а во-вторых, самые «цари природы» составляют довольно лакомое блюдо, - и тигры, которым несколько раз удалось попробовать человеческого мяса, до такой степени входят во вкус, что предпочитают ему всякое остальное, и всю свою жизнь посвящают нераздельно этому, совсем уже негуманному, промыслу.

Итак, между человеком и тигром идет непрерывная борьба «не на живот, а на смерть»; эпизоды этой в высшей степени разнообразной и интересной борьбы с ее особенностями, обусловленными местностью и степенью развитости одной из борющихся сторон - человека, составляют задачу моего рассказа, списанного прямо с натуры, без прикрас и романтических вымыслов, так любимых большинством туристов и охотников.

Место, занимаемое тигром в разных научных классификациях, анатомические особенности и проч. и проч. читатель может найти в любом учебнике зоологии, а потому я пропускаю их глубоким молчанием и прямо начинаю с отдельных эпизодов, из которых всякому представляется право делать какие угодно выводы.

III.

Дело было под вечер. Сибирские казаки подогнали уже табун с пастбища, к самому лагерю на Чирчике, разобрали коней на приколы, и торбы с ячменем навесили. К ночи начинало морозить. С краю у дороги лежали и тлели кучи сухого навозу, и белый, тяжелый дым стлался наискось, по-над плетеными камышовыми кибитками, над залитыми весенней водою берегами Чирчика, и тянулся далеко - вплоть до самой крепости, где стояло над рекою красное зарево, от горевшего тростника, на ротных солдатских кухнях.

Днем еще было очень тепло: хоть в одной рубашке так в пору; а к ночи, особенно к утру, когда вся окрестность белела от утреннего мороза, и, словно высеребренный, колыхался камыш над лиманами (заливами), - жутко приходилось сибирякам в их холодных кибитках; плотно жались они друг к другу, под войлочные кошмы, или выползали греться у костров, там и сям разложенных под кручею.

Старый киргиз, пастух из Джулдамы, приехал верхом на своем тощем карабаире, потянул носом воздух и прищурил свои косые глаза; где-то мясное варилось, и на морозе попахивало сальцем… Задребезжала труба сигнальная: зовут к водопою…

Прислушался киргиз: больно хорошо, - и побрел к лагерным воротам, где было полюднее и казаки толпились у возов с артельным ячменем. Пастух новость привез сибирякам, и новость занятную.

- А вы поглядывайте, - говорил он, - зимою не слыхать было, а вот вчера сам видел двоих: на эту сторону из-за Дарий перебрались, и от ваших косяков (табунов) недалеко ходят.

- А мы нешто без глаз, - говорили казаки, - чай, тоже, свои мерена - не казенные.

А другие добавляли:

- Хоть бы поглядеть, братцы, что за штука такая джульбарс (по-киргизски тигр); говорят, страшенная!

Потолковали, посмеялись, пастуха «латыкку» накормили, а потом и говорить перестали; однако на пастьбу стали выезжать с оглядкою; ружья заряжали каждый раз; а коли приходилось соснуть - то не все вдруг, как прежде, а тоже стали соблюдать очередь, потому - кто его знает, что может случиться.

Дня через три, рано утром, чуть только стало светать, два сибиряка из молодых, Ерошка и Данило Мамлеев, на неоседланных конях погнали из косяка в лагерь. Невзнузданные лошаденки бойко рысили рядышком, махая всклокоченными гривами.

Скоро они поравнялись с барханом, который виден с чиназской дороги; там уже не более версты осталось до лагеря: длинные ряды кибиток чуть виднелись в утреннем тумане, и по ветру еле-еле доносило людские голоса и собачье тявканье.

Оба коня шарахнулись и громко захрапели. Ерошка чуть-чуть удержался на своем, а Мамлеев так и загремел на мерзлую землю. Что-то длинное, полосатое лежало шагах в двадцати в канаве, вытянувшись во всю длину и спрятав широкую, круглую морду между передних лап.

Поднялся Мамлеев на ноги, поглядел, куда ему Ерошка указывал, и снял из-за плеч винтовку.

- Пали, дядя, что ли… я опосля, - шептал ему Ерошка, едва сдерживая своего Буланку; а Лысый Мамлеева, задрав хвост кверху, давно уже вынесся на дорогу, и скакал уже почти что у самого лагеря.

Пеший казак раза два прицеливался; приложится и посмотрит через прицел: что за диковина? а «диковина» лежит и не пошевелится, только кончик хвоста чуть вздрагивает, да у самого носа сухая трава колышется от сдержанного дыхания.

Гулко загудела винтовка. Тигр рявкнул, подпрыгнул аршина на два вверх и закружился на месте.

- Стреляй, брат, стреляй! - кричал Мамлеев, не попадая в дуло новым патроном.

Буланка вертится как дьявол, трещит веревочный повод в сильной казачьей руке - как тут стрелять?..

Соскочил Ерошка на землю; его буланый подрал вслед за Лысым. Близко подобрался сибиряк и выстрелил… Свалился тигр на бок, всадил в землю вершковые когти и замер. Стали швырять в нею комьями; не шелохнется. Ну, надо полагать, что издох.

Данило еще раз выстрелил для верности, только клок красноватой шерсти взлетел на воздух. Оставили казаки на месте свою добычу, а сами пошли в лагерь за лошадьми и телегою. Весь лагерь собрался к 5-й сотне смотреть на убитого зверя.

Шестеро дюжих казаков едва сволокли его с телеги. Завыли собаки по лагерю и лошади уши насторожили: потому - чуют. Ну уж хвастались Ерошка с Мамлеевым:

- «Мы не мы… Просто хоть на десять таких тигров-то; это все нам наплевать!..»

Пришел из слободки бессрочноотпускной солдатик; давно он уже живет в отпуску, с самого взятия Ташкента Черняевым, и рыбною ловлею промышляет, а то и охотою забавляется. Что заработает, то и пропьет, благо кабаков в Чиназе больше чем остальных домов, и везде торговля идет без задержки - нельзя пожаловаться.

Пришел солдат и посмеивается.

- А вы не больно храбритесь, - говорит, - это вас Господь пронес милостивый, - потому, тигра-то брюхата, а в таком случае все равно, что человек, что зверь, от драки норовит подальше.

- А коли б, - говорит, - не было ему этого положения, он вам лохматку-то встрепал бы.

- Ладно! мы еще поглядим, как встреплет-то, - проворчал Мамлеев, а сам на брюхо тигру поглядывает.

- «То-то, - думает, - его как будто маленько раздуло».

Стали взрезывать. Смотрят: парочка маленьких, словно котята, желтенькие такие, головастые, а поперек, уже черные полоски оказываются. Вынули тигрят и всякий потрох, набили брюхо полынем и клевером (хотели к губернатору целиком в Ташкент везти, так, чтобы не протух дорогою) и на арбу коканскую взвалили.

- Ну, теперь, ребята, вы берегитесь, - говорил бессрочный, - по одному они никогда не ходят. Таперича вы хозяйку ухлопали, хозяин вам спуску тоже не даст: либо на вас, либо на ваших конях, а он зло свое сорвет-таки.

Сказал это слово солдат, подсвистал своего Палкашку с оторванным ухом, и заковылял по дороге в слободку, к тетке Бородихе в гости. Ну и зорко же берегли казаки, после этого случая, и себя, и добро свое; сторожа все ночи глаз не смыкали, а в цепи вокруг косяков огни раскладывали, - и ничего, Бог миловал.

Недели две все было покойно. Слыхали раза два в камышах, на острове, глухое рычанье на утренней зорьке, но на эту сторону сам-то не показывался: тоже понимал, что не просто живут, а с оглядкою. Прошло недели три. Мамлеев и Ерошка давно уже пропили ту пятидесятирублевую бумажку, что от губернатора за шкуру получили, и все пошло как по старому.

Был, правда, один случай, который напомнил казакам, что плошать не следует, - да и об нем скоро забыли; не до того было. У сотенного одиннадцатой сотни славная была кобыла рыжая из орды: походом она жеребеночка принесла, такою шустренького, и ходил этот жеребеночек с маткою в общем косяке. Раз вечером пропала кобыла.

Искали всю ночь, так и не нашли ничего, хоти кругом все изъездили. К обеду только пришла лошадь в лагерь, одна, без жеребенка, и весь зад в тряпки ободран, так что смотреть даже страшно: значит, в хороших руках побывала, в таких, что шутить не любят.

Рано утром, шестеро казаков переправились вплавь через Чирчик и поехали, захватив с собою арканы, высмотреть, где бы удобнее было жать камыш на казачьи кухни; поблизости-то, еще за зиму, все пообчистили, и до густых зарослей пришлось проехать верст пять, если не больше.

Дорога пошла узенькая, только что конному пробраться; по сторонам можно было по брюхо провалиться, потому - топко. Заехали казаки в камыши, такие камыши, что словно лес стоят справа и слева. Шажком друг за дружкою тянутся, посвистывают, трубочки покуривают, а ружья только у двух заряжены, а у остальных так, только для важности за спинами болтаются, и патронов не захватил никто, кроме тех, что в ружьях.

Сзади всех ехал здоровенный казак, Трофим Козаков; поотстал он немного, подкову киргизскую нашел на тропинке, так слез поднять, пригодится. Не успел он снова сесть на своего коня, как около него вдруг заревело что-то в камышах, и перед самым лицом показалась громадная морда с красным как огонь языком и с белыми, острыми зубищами.

- Батюшки, он самый! - взвыл Трофим, стараясь высвободиться из-под тяжести звери. Крепко налег на него тигр, повалив его поперек дороги. Зубами он схватил казака за левую руку, повыше локтя, и не разжимая челюстей мял ее во рту, так, что кости трещали, а когтями впился в бок и за шею.

Не отпуская ни на одну секунду свою добычу, страшная кошка зорко следила за каждым движением остальных казаков и беспокойно била длинным хвостом но сухим стеблям измятого камыша. Сильно оробели земляки с первого раза; у лошадей шерсть поднялась дыбом, а конь Трофима стоит тут же рядышком, смотрит мутными глазами на зверя и трясется как в лихорадке.

Часто случается, что на лошадей, при встрече с этим животным, нападает такая паника, что они останавливаются как вкопанные и как будто совсем забывают о том, что у них есть две пары сильных ног, которые могли бы спасти их от беспощадного, страшного прожоры.

Наконец оправились сибиряки, - и те, что были с заряженными ружьями, взвели курки и потихоньку стали подъезжать к тигру. Шагах в трех оба выстрелили разом. Дико завыл раненый зверь, подпрыгнул вверх, выше камышей и рухнулся в самую чащу; через несколько секунд, казаки снова увидели его, уже шагах во ста от себя, когда он, сделав громадный прыжок, показался над камышами.

Не решились казаки преследовать тигра, да и не с чем было; подобрали израненного, окровавленного Трофима, усадили его на лошадь, с грехом пополам, и тихонько поехали в лагерь, приговаривая:

- Вот те грех. Экая притча случилась.

Закопошились сибиряки, когда узнали, какая беда случилась с Трофимом, - и порешили промеж себя, что этого дела так оставлять нельзя. Отпросились у полковника - и в тот же день восемь человек, что ни на есть лучших стрелков, отправились в камыши.

Часа через полтора пришли на то место, где зверь мял их товарища: бурые пятна от крови виднелись на тропинке, и камыши, в той стороне, куда ушел тигр, были местами обрызганы. Шагах в двадцати нашли след когтистых лап, отпечатки задней пары были сильно углублены; здесь тигр сделал свой вторичный прыжок, здесь же казаки остановились и стали совещаться, как им поступать далее.

Поговорили малость самую, и решили идти цепью, по два человека, звено от звена не так чтобы очень близко, но и не далеко, чтобы голосом впору хватало. Пошли. Придерживались больше к средним, к тем, что шли по самым следам.

Все время им попадался камыш, обрызганный кровью на пол-аршина от земли: под одним из густых кустов тигр ложился ненадолго, тут и крови было побольше; потом опять шагов на десять виднелись следы круглых лап с подобранными когтями, - здесь, видно, еще был сделан громадный прыжок, потому что след обрывался и казаки никак не могли отыскать его продолжения.

Снова собрались казаки, обошли кругом раза два, не нашли следа, да и только, словно сквозь землю провалился. Промаялись вплоть до той поры, что уже к самому низу солнышко спустилось и потянулись по камышам длинные тени, озолотилися пушистые метелки и засвежело по лиманам.

- Ну, знать, неудача, не в добрый час вышли, - решили охотники, и все толпою побрели обратно на дорогу.

- А энто что, братцы? - сказал молодой казак, шедший впереди всех, и голос у него дрогнул и оборвался.

До той поры казаки шли молча, и этот тревожный оклик кольнул всякого в сердце, и по телу мурашки забегали. Подняли глаза охотники - и все разом увидели то, что целый день искали так неудачно. Широко шагая, далеко оттягивая назад задние лапы, тигр шел, почти касаясь земли своим грязно-белым брюхом; казалось, что длинное, полосатое тело ползло по сухим камышам.

Без звука, без малейшего шелеста скользил зверь по зарослям, опустив к самой земле голову, обрамленную густыми, белыми бакенбардами и волоча за собою длинный, кольчатый хвост. Он, казалось, не замечал охотников, хотя зеленые глаза его в сумерках горели как светляки, и каждому казаку чудилось, будто косой, свирепый взгляд обращен именно на него.

Восемь человек, каждый с винтовкою в руках, стояли неподвижно, словно очарованные. Тигр шел наискось, расстояние между ним и казаками становилось все менее и менее. Вот он перешел через тропинку, ни один прутик не заслонял его от пуль, а охотники все стояли да глядели.

Приостановился страшенный зверь, прилег на землю и глухо зарычал, как бы раздумывая: начинать ли ему схватку или не стоит связываться; вероятно, последняя мысль пересилила, потому что тигр тихонько, не оглядываясь, начал удалятся от стрелков.

Две пули, одна за одной, глухо стукнули в живое тело. Заревело раненое животное, и только хвостом мелькнуло в густой чаще.

- Врешь, не уйдешь! - закричал один из казаков, Трофимов племянник, и бросился вслед за уходящим зверем, за ним кинулись остальные.

Никто не разобрал, как и что такое случилось в такой гущине, что повернуться было трудно. Несколько выстрелов блеснули в темноте, послышался тяжелый человеческий стон и хрипение насмерть раненного тигра. Вытащили казаки на чистое место своего мертвого врага, потускнели страшные глаза и оскаленные зубы прикусили конец высунутого набок языка.

Вынесли и казака, что попал в недобрые лапы; целое бедро у него было вырвано, и горячая кровь хлестала аршина на три. Перевязали раненого кое-как рубашками и понесли домой на ружьях, так и не приходил в себя бедный казак; помер часа через три в судорогах.

Дешево досталась казакам хозяйка, да не так легко поладили они с хозяином: один казак на тот свет отправился, а другому руку у самого плеча отрезали. Однако за шкуру пятьдесят рублей все-таки получили от губернатора - зачем пропадать, годится детишкам на молочишко.

IV.

Не знаю, чем руководствуется тигр при выборе жертв, когда несколько живых существ, да еще разнообразных, представляют ему одновременно одинакие условия для нападения, — но только выбор этот бывает иногда чрезвычайно оригинален.

Раз под вечер, между Джульдамой и Чиназом, когда русские не успели еще вырубить и сжечь всех камышей в окрестности - и по обеим сторонам узкой дороги, много выше всадника, колыхались пушистые беловатые метелки, - шажком, как вообще ездят сановитые азиаты, пробиралась небольшая группа всадников.

Это был сборщик податей Кураминского района с своими помощниками и слугами джигитами. Сарты ехали гуськом, друг за другом; сам сборщик важно покачивался на седле, сурово поглядывая из-под необъятной чалмы.

сех путешественников было человек восемь, и поезд этот тянулся довольно длинною вереницею. Впереди всех, задрав пушистый хвост на спину, бежала небольшая дворовая собака, с бубенчиком на косматой шее. Вдруг громадный, старый тигр, перепрыгнув ближайшие к дороге кусты молодой джиды, показался на тропе, между последним и предпоследним всадниками.

Размашисто шагая, почти скользя по земле, хищник в несколько мгновений обогнал всю кавалькаду, схватил бедную собаку, прежде чем кто-либо успел опомниться, - и скрылся. Жалобный собачий визг раздался по крайней мере шагах в трехстах от места нападения.

Это случилось почти в виду киргизских аулов, расположенных поблизости дороги, так что легко слышны были человеческие голоса, и в вечернем воздухе пахло дымом горевшего камыша.

V.

С большим трудом перебрались мы через Чирчик между Ташкентом и Той-Тюбе, - река эта, разветвляясь на несколько рукавов, широко разливается по каменистому руслу, и переправа тянется по крайней мере с версту. Небольшой слой мокрого снега выпал на глубокую грязь, и колеса нашего легкого казанского тарантаса вязли почти по ступицу.

Измученная тройка едва вытаскивала экипаж, натягивая как струны веревочные постромки. Холодный ветер бил в лицо, по небу неслись разорванные темные тучи. На тощих деревьях, по сторонам дороги, сидели печальные грачи, прижав свои мокрые головы, так что только длинные, толстые клювы торчали навиду.

Поминутно слышалось вытье волков или тревожное хлопанье мокрых крыльев спугнутой нашим приближением пары уток. Чуть-чуть рассветало. Несколько конвойных казаков, завернувшись в верблюжьи башлыки, плелись по сторонам и сзади экипажа, и у всех была одна заветная дума:

- «Когда же наконец кончится эта проклятая дорога!..»

Вдруг вся тройка замялась на совершенно ровном месте и остановилась. Коренная попятилась назад, пристяжные жались к оглоблям. Лошади храпели и насторожили уши; верховые, казачьи кони тоже обнаружили небольшое беспокойство.

После нескольких ударов кнута и криков, не принесших желанных результатов, мы вышли из тарантаса, с намерением исследовать причину страха. Первый открыл ее джигит-киргиз, ехавший с нами на козлах, и указал нам. Заветною чертою, которую не решались перешагнуть наши кони, был свежий след тигра, перерезывающий дорогу; рядом с отпечатками лап виднелась широкая полоса, будто бы животное волочило за собою довольно громадную тяжесть.

Судя по свежести следа, зверь прошел не более как за несколько секунд перед нами; если бы было немного светлее, мы, вероятно, видели бы его в то время, когда он переходил дорогу. Глубокие впадины следов, на наших глазах, засасывались топкою солонцоватою грязью.

Повозившись немного с лошадьми, мы одолели-таки овладевшую ими панику и тронулись дальше. Скоро зачернелось перед нами длинное строение. Это был караван-сарай (постоялый двор), стоящий вдали от всякого жилья на полдороге между переправою и Той-Тюбе.

Передний фасад этого здания составляли две небольшие сакли, сложенные из глины, и между ними ворота с навесом, запирающиеся двумя довольно толстыми жердями. Просторный, открытый двор был обнесен высокою глинобитною стеною.

С одной стороны двора, вдоль стены тянулся легкий навес, с нагроможденными на нем запасами топлива и клевера. Несколько тощих коров и десятка три овец и коз жались от холода по углам двора; две оседланных лошади стояли под навесом, покрытые с головами теплыми, ковровыми попонами. В сакле горели уголья, около которых грели окоченелые руки какие-то проезжие сарты.

Первое известие, которым встретил нас пожилой таджик, хозяин двора, было то, что за час перед нашим приездом у него был непрошенный гость, наделавший хозяину много убытков. Старик взял фонарь, повел нас в глубину двора и указал нам тигровые следы, одинаковой величины с виденным нами на дороге.

Тигр перескочил через стену - аршина четыре вышиною, несмотря на крики и шум перепуганных обитателей, нахально побегал но двору, как бы выбирая: чем бы получше поживиться, - и наконец, схватив большой шерстяной кап (батман) с бараньим салом, стянул его с арбы, и прежним путем отправился восвояси.

В капе было более восьми пудов сала, накопленного хозяином для ташкентского базара. Так вот что волок полосатый вор, напугавший так нашу усталую тройку!

VI.

Раз как-то мне особенно везло счастье: моя Альфа вела себя очень хорошо: не порола горячки, по обыкновению, и твердо выдерживала стойку. Пар шесть красивых фазанов висело у меня на поясе, и я, увлекшись удачной стрельбой, довольно далеко забрел от форта.

Волнистая местность, густо заросшая джидою и саксаулом, прорезывалась там и сям узенькими тропинками, проложенными верблюдами, которые очень любят лакомиться молодыми побегами этой, чисто степной, флоры. Помимо этих тропинок почти невозможно было пробраться, да и не делая подобных попыток, вы рисковали возвратиться домой в костюме Адама, оставив на колючих шипах степного терновника бренные остатки своего костюма.

Только несокрушимые, кожаные киргизские шаровары - чамбары да армячинные серые рубахи могли с успехом выдерживать борьбу с этою колючей растительностью. У меня была короткоствольная, горластая ижемская двустволка, которая била превосходно только мелкими номерами дроби и с очень небольших расстояний: такие ружья особенно хороши для стрельбы фазанов - птицы нежной, не требующей большой силы удара, а между тем вылетающей из чащи быстро и неожиданно.

Последний убитый мною фазан перекувырнулся в воздухе, и наискосок упал в кусты, шагах по крайней мере в тридцати от дороги. Альфа кинулась за ним и несколько минут не возвращалась. Вдруг, я услышал боязливое повизгивание моей собаки и, вслед за этим, мой добрый спутник выбежал из чащи, со всеми признаками сильного испуга.

- Чтобы это могло значить? - подумал я и решился исследовать причину страха.

Осторожно раздвигая колючие ветви, я начал пробираться между кустами, пристально всматриваясь вперед. Едва я прошел шагов двадцать, как меня поразил острый спиртуозный запах, похожий на тот, который всякому удавалось слышать в бродячих зверинцах. Я тронулся еще шага четыре вперед и ясно расслышал тихое, но уже сердитое мурлыканье.

Благоразумие подсказывало мне начать немедленную ретираду, а любопытство заставило меня раздвинуть стволами ружья ближайшие ветви саксаула.

- А, вот оно что!.. На небольшой, плотно умятой площадке, не более сажени в диаметре, лежала пара недельных тигрят. Они были ростом с обыкновенную кошку, только гораздо массивнее сложены, и с большими, совсем уже не по росту, головами.

Братцы, а может быть и сестрицы, усердно теребили именно моего фазана, ссорясь между собою уморительнейшим образом. Увидя мою бороду и стволы, молодые зверки примолкли и, не выпуская из зубов птицы, попятились назад, моргая со страху глазенками; залепленные пухом, рыльца тигрят были очень комичны.

Однако долго наблюдать эту картину было не совсем удобно: с минуты на минуту могла вернуться маменька, - а с чем я мог ее встретить? с моим ружьем, страшным только для фазанов, а уже никак не для такой крупной дичи. Это теперь, вне всякой опасности, я припоминаю подробности моей встречи, - а в ту минуту, сердце прыгало у меня в груди и душа ушла если не совсем в пятки, то наверное очень неподалеку от них.

Тихонько, задом, я стал отступать на тропинку. За всяким кустом мне чудился страшный шорох… Я начинал проклинать свое любопытство. Едва я выбрался на чистое место и немного перевел дух, как, подобрав левою рукою свой тяжелый ягташ, чуть не бегом пустился улепетывать, подальше от страшного соседства. Альфа держалась у самых ног: она была напугана больше своего господина.

Заунывный рев долетел до моего слуха; я поддал ходу. Через минуту, этот рев повторился не более как в полуверсте за мною; потом еще ближе. Зверь меня преследовал… это было ясно. Какое-то внутреннее чувство заставило меня обернуться; я обернулся и остолбенел…

Тигрица находилась от меня не более как во ста шагах; с глухим, сердитым рычанием она бежала по моим следам. Спасаться бегством - нечего было и думать, а уж если и приходилось погибать, так лучше не даром: надо было сделать все, что только возможно с таким слабым оружием, какое было у меня; со мною, даже ножа не было: подобная неряшливость более нежели непростительна; приходилось за нее дорого разделываться.

Я взвел курки и присел на одно колено. Тигрица приостановилась в восьми шагах от меня, и прилегла на тропинку. Мы смотрели прямо в глаза друг другу. Страшная минута, об которой, даже теперь, я не могу вспомнить без внутреннего холода.

Минуты две находились мы в таком положении. Зверь начинал заигрывать со мною: то прищурит свои свирепые глаза, то подвинется ползком еще на шаг вперед, и все это сопровождалось зловещим рычанием, вылетавшим из-за страшных, оскаленных зубов…

Я целил как раз в глаза зверя. Я решил не дожидаться прыжка, - момента, в который я легко мог бы промахнуться, - и выстрелил… С ужасным ревом, тигрица поднялась на дыбы. Боже!.. как громадна она показалась мне в это мгновение!

Ломая вокруг себя сучья, зверь метался и прыгал, обтирая свою морду передними лапами; эти бешеные скачки были бессознательны - тигрица была слепа: я выбил ей разом оба глаза. Что есть духу, бегом, бросив на дороге оборвавшийся ягташ и фазанов, я пустился по тропинке, и уже на берегу Дарьи, в виду глиняных укреплений форта, я упал на землю, в полном изнеможении.

Моя Альфа улеглась рядом со мною, держа в зубах одного из растерянных мною фазанов, которого она успела подобрать во время нашего позорного бегства. Через неделю, киргизы, пасшие верблюдов в саксауле, набрели на полуобглоданный волками труп тигрицы.

Бесчисленные муравьи доканчивали работу четвероногих падальщиков, киша черными толпами около разлагающегося трупа. Тигрят, несмотря на все старания, не могли отыскать вовсе, хотя целая неделя употреблена была именно на это предприятие.

Комментарий к фотографии: "Художник Е. Тихменёв. Нападение тигра на охотничью команду на реке Или. 1930 годы."

Тигр вблизи Илийска.

С осени 1916 года верстах в 12 от выс. Илийска, вниз по течению реки Или, появился взрослый, значительных размеров тигр. Каждый день хищник выходил из камышей на охоту и каждый день вырывал из окрестного киргизского скота по три жертвы.

Тигр перегрызал жертве глотку, использовал, очевидно, горячую кровь, но мяса вырывал не много. Замечательно, что к жертве этой он больше уже не возвращался. Чтобы избавиться от хищника, киргизы на днях сделали на него облаву и загнали его в одну из расщелин прибрежных на реке Или скал и выход из расщелины завалили.

В этой облаве, говорят, принимал участие один из гидротехников соседней гидротехнической станции, а за неимением соответствующего оружия устроители облавы, говорят, дали тигру рябчика, отравленного стрихнином.

Дня через два после этого на место облавы приехали казаки и узнав в чём дело осветили свечою логовище тигра выстрелив в него.

Труп тигра был вытащен казаками из расщелины и шкура снята.

Газета "Семиреченская жизнь", 1916 год.

В качестве иллюстрации использована открытка художника Е. Тихменёва, изданная в 1930-е годы.

Источник:

Н. Н. Каразин. «Охота на тигра в русских пределах». Эпизоды из туркестанской жизни. Нива, 1872 год. № 12, 14.. (Из воспоминаний старого туркестанца).