Вы здесь

Экспедиция М. Погребецкого к Хан-Тенгри в 1929 году.

Вид на Хан-Тенгри с хребта Кетмен.

«Кто пил воду из наших рек и видел Небесные горы - Тянь-Шань, тот сюда снова вернется».

Слова старого беркучи из экспедиции М. Погребецкого.

Экспедиция 1929 года М. Погребецкого к пику Хан-Тенгри.

1929 год – специальная экспедиция под руководством М.Т. Погребецкого исследовала подступы к Хан-Тенгри. Это было время яростного бандитизма в регионах Средней Азии. К экспедиции М.Т. Погребецкого был придан небольшой отряд пограничников, командовал которым Иван Головин.

Понимая сложность ситуации, в которой предстояло работать членам его небольшой экспедиции, М.Т.Погребецкий попросил командира пограничников найти подходящего проводника, знающего обходные пути к подножью Хан-Тенгри.

Для успеха решения вопросов безопасности на подходах в основной район экспедиции, Иван Головин привел к М.Т. Погребецкому известного ергенчи (охотника) и проводника Николая Васильевича Набокова, с которым был его 20-летний сын Михаил.

Набоков всю жизнь прожил на Тянь-Шане и в свое время был даже проводником в экспедиции известного немецкого географа и путешественника Готфрида Мерцбахера. Через много десятилетий, на одной из площадок у пика Нансена, молодые альпинисты нашли стреляные гильзы винтовок-трехлинеек, остатки истлевшей конской сбруи.

Это было место схватки отряда Ивана Головина с бандой Джантая. С помощью нынешних пограничников и местных жителей альпинисты установили на заоблачной высоте памятную доску с надписью: «Здесь, у пика Нансена, в сентябре 1929 года стояли насмерть шесть пограничников во главе с помощником начальника заставы И. С. Головиным, прикрывая от басмачей первую советскую экспедицию на Хан-Тенгри, руководимую М. Т. Погребецким».

Маршрут украинской экспедиции в 1929 году:

Фрунзе – Боомское ущелье – озеро Иссык-Куль – Рыбачье – Пржевальск (плыли на теплоходе „Прогресс Киргизстана" 1 ночь) – Каркаринская ярмарка (покупка лошадей) – долина рек Сарыджас и Кегень – поселок Сарыджас – поселок Карасаз - озеро Тузколь (Барагобасу, наблюдение в бинокль за Хан-Тенгри) - (поездка М. Погребецкого в поселок Нарынкол) – экспедиция ушла в поселок Кокпак - река и поселок Текес (брод) – поселок Нарынкол - горы Каратау (на самом деле Сарыкаптал) - Иссыкатканский перевал – долина реки Улькен-Кокпак – перевал Кокпак 3482 м – долина реки Сарыджаз – долина реки Тюз – перевал Тюз 4001 м – урочище Маублак (правый берег реки ИИныльчек) – ледник Южный Иныльчек (7 дней шли по леднику) – озеро (видимо Мерцбахера, но пока без названия) – далее ледник Южный Иныльчек – возвращение за 3 дня через перевал Тюз – долина Сарыджаза.

Один раз экспедиция увидела Хан-Тенгри с ледника.

В 1929 году Всеукраинская научная ассоциация востоковедения, Наркомпрос и Высший совет физической культуры организовали первую рекогносцировочную экспедицию к массиву Хан-Тенгри. Шесть суток поезд „Москва-Фрунзе" мчал нас мимо Самары, Оренбурга, Актюбинска, Кзыл-Орды, Арыси, через мягкие волнистые безбрежные степи, поймы с кустарниками и лесами, солончаки с зарослями седой полыни, полупустыни с песчаными барханами и клубами „перекати-поле".

На шестые сутки - мы в столице Киргизской республики, а еще через сутки наш автомобиль пересек Буамским ущельем хребты Александровский и его восточное продолжение Кунгей-Ала-тау. Горы уходят в стороны.

Горизонт раздвигается, и автомобиль летит по Иссык-кульской долине.

Из автомобиля видна голубая поверхность озера, а за ним на юге, соперничая белизной с облаками, стоят зубчатые гребни Терскея. Автомобиль увеличивает скорость, и водная ширь озера растет и заполняет все пространство до самого горизонта, а в конце на востоке сверкающие льдами громады подпирают небо своими вершинами.

Перед нами - Центральный Тянь-Шань. Вечером мы уже погрузились на теплоход „Прогресс Киргизстана". Этот теплоход спущен на воду в 1926 году. До советской власти Иссык-куль и Киргизия не знали паровой флотилии. Последние тюки спущены в трюм, люки задраены.

Грузчики сошли на берег и оттащили сходни. Затарахтели лебедки. Корпус теплохода начал подрагивать, и редкие огоньки поселка Рыбачье стали удаляться и гаснуть. Ясная ночь. Звезды смотрят из глубины неба и отражаются за бортом теплохода в спокойной глади вод.

Громады гор по бокам озера сопровождают нас. Утром теплоход подходит к Каракольской пристани. На высоком берегу стоит памятник Пржевальскому, изображающий скалу, на которой орел хищно схватил и попирает когтями карту Азии. В памятнике ничем не прикрыта захватническая политика царской России, которую она вела в своих колониях.

От пристани одиннадцать километров до города. В центре - базар. На одной стороне базара стоят возы с крестьянской снедью, на другой стороне расположились чайланы и ашханы с низкими нарами, покрытыми кошмами и мохнатыми киргизскими коврами.

Белобородые узбеки в чалмах и загорелые киргизы в бараньих шапках пьют чай. Дымящийся чилим ходит по рукам. Рядом в больших ситах варятся на пару пельмени и жирная манта. В казанах - рисовый пилав, кипит шурпа, у плиты поднимается пар от вареных бараньих голов и печенки.

У чайханы сидит на корточках, в чапане из верблюжьей шерсти, с открытой грудью цвета нечищеной меди, киргиз и разливает из мягкого чанаша в пиалы кумыс. Грязными пальцами он снимает с краев пиалы жир и приставшую шерсть, облизывает палец и вновь обводит им пиалу уже начисто.

На земле торговцы разложили плотные кошмы для юрт, коржуны, узорчатые подстилки „текемет", волосяные арканы, конскую сбрую. Покупатели разъезжают на низкорослых лошадях или оседланных быках, на мохнатых яках и верблюдах.

Мужчины в ватных чапанах, женщины в длинных бешметах с белыми тюрбанами на головах; девушки в лисьих шапках, из-под которых выглядывают смолистые косички. Базар определяет физиономию города. Переселенческие подводы и узбекские ашханы - оседлый мир. Верховые киргизы, приехавшие с гор, - кочевой мир.

На самой грани этих двух миров стоит город Каракол, служа звеном оседлой и кочевой жизни. Выстроенный в 1869 году как форпост воинственных замыслов колонизаторов, он сейчас служит аванпостом советской культуры, наступающей на остатки полуродового, полуфеодального быта кочевника.

Из Каракола мы выехали закупать лошадей для экспедиции на Каркаринскую ярмарку в Казахстан. Ярмарка была в разгаре. Казаки, киргизы, русские, украинцы приехали сюда с шерстью, кошмами, сыромятиной, пушниной, отарами овец и табунами лошадей, чтобы обменять свой сырьевой фонд на товары.

Толпами движется эта масса верховых и пеших, запруживает улички, образует замкнутые круги вокруг гадальщика или ульгенчи. К ларькам трудно пробиться через стену халатов, чапанов, бешметов, тулупов и свиток.

Нам предстоит пробыть здесь несколько дней, пока не закупим лошадей.

Мы облюбовали для своих палаток место возле двух юрт, которые и по размерам, и по виду отличны от всех остальных, стоящих на поляне. На одной из этих юрт надпись на казахском и русском языках:

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Красная юрта Каркарийского района при ярмарочном комитете. Внутри юрты - стол с газетами и журналами. На стенах - плакаты и стенгазета комячейки ярмарочного комитета. Красная юрта - очаг советской культуры в кочевых районах Казахстана и Киргизии.

Это складной агитпроп, клуб и школа, передвигающийся по горным тропам на вьюках. Его работники - бойцы того ожесточенного фронта, где происходит борьба с вековой темнотой, суеверием, влиянием мул, баев, манапов6, борьба с многоженством, калымом, браками с малолетними, порабощением женщины и бытовыми болезнями.

Возле красных юрт происходят общие собрания и митинги. Как раз сегодня митинг по случаю пятнадцатилетия со дня начала мировой империалистической войны. На импровизированной трибуне стоит казак. Кругом тройное кольцо конных, - все время подъезжают новые группы со знаменами.

- Йолдашляр!

Толпа затихает. С трибуны льется горячая речь. Оратор говорит о жестоком порабощении царскими сатрапами среднеазиатских народов, об экспроприации лучших земель, о национальном угнетении, произволе и взяточничестве, о насаждении антагонизма между коренными жителями и переселенцами.

Октябрьская революция покончила навсегда с произволом. Угнетенные национальности получили самоопределение. Организованы автономные республики, созданы национальные войсковые части. Культурное строительство ведется в самых глухих углах Казахстана и Киргизии.

Интернациональное знамя - красный флаг - символ освобождения трудящихся всех народов реет и над Казахстаном. Оркестр играет „Интернационал". Знамена поднимаются. Кочевники вытягиваются на седлах. Национальная милиция берет под козырьки.

Бодро на душе. Закупив в Каркаре лошадей, мы с вьюками выехали в Нарынкол - последнее пограничное с Синь-Цзяном село, где мы рассчитывали окончательно снарядиться в горы. По пути мы заехали на озеро Барагобасу и здесь нам впервые пришлось увидеть Хан-Тенгри.

Попали к озеру мы поздно вечером и легли спать, а рано утром нас разбудили, так как Хан-Тенгри отсюда виден только на рассвете. Сумерки таяли и заря едва просыпалась. Мы находились в плоской котловине. Справа поднимались сильно сглаженные глинистые горы, у подножья которых дремало озеро с темно-свинцовой водой.

На юго-востоке, где должен быть Хан-Тенгри, было еще темно. Наши фотографы и кинооператоры приготовляли камеры и налаживали светофильтры. Но вот на востоке зажглись первые лучи и, как волшебная картина, перед нами по всему горизонту появилась цепь ледяных гор.

Почти в середине этой цепи возвышалась белая пирамида с обрывистыми краями, поражавшая своей исключительной высотой и крутизной склонов. Мы стояли в глубоком раздумье. Как проникнуть в этот ледяной мир?

Отсюда это казалось невероятным.

Теперь, когда прошло пять лет, в течение которых я видел Хан-Тенгри со всех сторон и с разных высот, я могу сказать, что ниоткуда Хан-Тенгри не выглядит таким величественным, грозным и недоступным, как именно с озера Барагобасу.

Я навел бинокль; пирамида Хан-Тенгри казалась отсюда трехгранной; восточная ее грань шла круче, чем северо-западная. Склоны северной грани круто падали вниз, и снег лишь кое-где задерживался на небольших уступах.

Несмотря на малое количество снега на Хан-Тенгри, вершина его казалась белой, так как вся она была из мрамора.

Мой товарищ, член Австрийского туристического общества «Naturfreund», Франц Зауберер, отвел от глаз бинокль и сказал:

- Ja, das ist eine hsrte Muss zu knacken.

Второй раз пришлось увидеть Хан-Тенгри с Кетьменских гор во время заката. Нужно было связаться по вопросу о пропуске в пограничную полосу с Джаркентским пограничным отрядом, и мы выехали из Нарынкола к последнему пункту в горах, куда дошла линия строившегося в то время телефона.

Перейдя вброд Текес, мы стали подниматься на пологие склоны Каратау. Чем выше шла тропа, тем выше росла за нами стена снеговых гор. Один острый пик особенно выделялся крутизной склонов и величием своих форм, и я спросил нашего джигита Борданкула, что это за гора.

- Барнак чон тоо, товарищ начальник, - отвечает он, не называя имени горы.

- Турфан керем, Каркара керем, все видать.

- Кан-то бу? - спрашиваю я еще раз.

- Кан-то, Кан-то, товарищ начальник. Кан-то, - закивал он головой.

Мягкие тени легли от гор на долину. Солнце золотило верхушки гребней. Надвигался вечер. Мы взбирались на Иссыкатканский перевал, ведущий к Кетьменским горам.

- Обернитесь назад!

От края и до края, вдоль всего горизонта в ледниках и снегах стоит великая Тянь-Шаньская стена. Вся она горит золотисто-оранжевыми и красными тонами заката, а Хан-Тенгри пылает сверху, как гигантский граненый рубин, вправленный в темно-бирюзовое небо.

Но вот солнце погружается глубже за горизонт, небо темнеет, краски тухнут, оранжевые тона сменяются розовыми, розово-фиолетовым и только Хан-Тенгри горит кроваво-красным огнем расплавленного металла на темном небе.

Постепенно горы погружаются в мрак и, наконец, вовсе растворяются в сгустившихся сумерках. За ними медленно гаснет и Хан-Тенгри. По пути к Инылчеку нам дважды пришлось видеть издали Хан-Тенгри: с перевала Капках, откуда он не представлял уже столь грозного вида, так как был к нам значительно ближе, и на Сарыджасе, где мы с Зауберером совершили восхождение, чтобы наблюдать северный склон пика.

Мы неожиданно оказались там свидетелями очень редкого явления, когда после заката и наступившей вслед темноты горы внезапно вновь осветились оранжевыми и лиловыми тонами. Явление это носит название „послегорения Альп".

Объясняется оно свойством небольших капель, находящихся в атмосфере, преломлять скрытые от нас последние лучи солнца и бросать их на белую поверхность снежных склонов. По пути к Хан-Тенгри не только природа чинила нам препятствия.

В то время в горах еще ходили шайки басмачей, и нам дважды пришлось иметь с ними дело. Первая встреча произошла в долине Тюз, где мы расположились лагерем перед переходом в Инылчек. Ночью сквозь сон я услышал выстрелы.

Они следовали один за другим, близко от нас, все время учащаясь. Сон еще цепко держал меня и казалось, что это наши охотники бьют в горах горных баранов. Я повернулся, чтобы заснуть, но услышал свист пуль над палаткой.

В темноте глаза с трудом различают товарищей, спешащих выбраться из спальных мешков. За палаткой слышен голос одного из наших носильщиков:

- Тийбе, бу ат экспедиций (не трогай, это лошади экспедиции), - и ответный голос совсем близко:

- Жогол. Яттан гуре. Мен атамын (прочь. Я буду стрелять).

Подходит старик Набоков и довольно спокойно заявляет:

- Товарищ начальник, банда лошадей увела. Банда ушла вниз по долине, где сейчас находится отряд пограничников, прикомандированный к нам для охраны. Я опасаюсь, чтобы их не застали врасплох. Надо спешить предупредить, пока еще темно и можно пройти незамеченным.

Со мной согласились итти Зауберер и Барданкул. Мы бежим, пригнувшись, под прикрытием высокого берега, чтобы нас не выдали наши же силуэты. Через километр я уже не вижу за собой ни Франца, ни Бардан-кула. Они, оказывается, присели, и Франц машет мне рукой, чтобы я тоже присел.

Барданкул напряженно всматривается; всматриваюсь и я и с трудом различаю едва видимые контуры конных фигур. Барданкул поднимается и начинает кричать:

- Мен Бардан-ку-ул, мен Бардан-ку-улх (я Барданкул).

Я дергаю его за рукав.

- Ким бу (кто это)?

Барданкул молчит и еще пристальней всматривается в неясные фигуры. Слышен осторожный приближающийся топот и голоса незнакомых киргизов.

- „Банда!" - мелькает в голове.

Вдруг Барданкул поднимает обе руки вверх и издает отчаянный крик:

- Ей, алар, атыб жатышат атба. Не стреляй, не стреляй, товарищ, моя Барданкул. Начальник бирге. (Ой, они стреляют. Не стреляй, я Барданкул. Начальник близко).

Я вижу уже близко всадников; они опускают винтовки и галопом мчатся к нам. Это красноармейцы и с ними киргизы из перекочевавшего вчера на Тюз аула.

- А вы чего здесь? - недоумевает начальник отряда Головин.

- Вы знаете, что я едва вас не подстрелил?

Отряд отправляется в погоню, а мы обсуждаем наш переход на пешее положение, как вдруг запыхавшийся джигит Абду-Кадыр бежит нам навстречу и кричит еще издали:

- Ат бар, товарищ начальник (лошади есть).

Оказывается, лошади паслись за бугром, и джигиты, увидев, что банда гонит табун, решили, что это угнаны наши лошади. Все обошлось благополучно. В верховьях долины - перевал Тюз. Он такой крутой, что невероятным кажется, чтобы его смогли взять лошади.

Тщательно проверяются подпруги, подгрудники и вьюки. Первыми едут протаптывать тропу в снегу начальник пограничного отряда Головин и два носильщика. Снизу нам видно, как трудно лошадям из-за крутизны и глубокого снега.

Лошадь Трушенко три раза подряд срывается и ее хозяину три раза приходится спускаться и вновь подниматься. Через каждые пять минут первая группа останавливается, чтобы дать передохнуть лошадям.

Теперь идет с вьюками наша группа.

Как старательно ни налаживали вьюки, но они перевешивают назад и грозят стащить лошадь вниз. Приходится часть грузов снять и тащить на себе, но и с облегченным грузом лошади все равно выбиваются из сил. Комья снега летят у них из под ног и, наворачиваясь в большие глыбы, падают далеко вниз в долину.

К двенадцати часам мы на перевале. Как только мы заглянули за снежный гребень перевала, туман, висевший в долине, спустился облаком на середину склона, обнажив долину и хребет. Наши джигиты, привычные ко всяким картинам в горах, и то не удержались от восклицаний.

Против перевала стояли гигантские скалы с острыми зубцами, дикими ледниками и темными пятнами еловых лесов на древних выносах. Километра на два ниже нас, чуть изогнутой линией, обращенной выпуклой стороной на юг, протянулась широкая долина.

На дне ее нет растительности и только среди гальки и песка серыми змеями извиваются русла Инылчека. Налево, заворачивая на северо-восток, лежит исполинский ледник. Поверхность его на много километров покрыта обломками скал и только в самых верховьях видны чистый лед и снег.

При спуске у урочища Май-булак мы подкормили лошадей. Один из красноармейцев попросил у меня бинокль.

- Человек, - сказал он, - и как будто русский.

Два альпиниста с тяжелыми рюкзаками поднимались на поляну. Это могли быть только товарищи из группы москвича Мыссовского, который должен был включиться в нашу экспедицию, но мы с ним разминулись.

Подошедшие товарищи были альпинисты В. Гусев и Н. Михайлов.

Пока подошел к нам задержавшийся внизу И.Е. Мыссовский, на поляну вышло еще одно живое существо: крупный двухгодовалый медведь редкой в Тянь-Шане черной масти. Он удивленно поводил глазами и принюхивался к новым для него запахам. Появление его было столь неожиданно, что в первую минуту все растерялись и только кричали:

- Смотрите, медведь!

Потом все бросились к винтовкам и началась беспорядочная стрельба. Медведь стремительно повернул и пустился вверх по той самой тропе, по которой прошел только что наш караван. Несмотря на свою грузную тушу, он бежал быстро, пули ложились почти рядом, но ни одна в него не попала.

Наконец, он нырнул куда-то в сторону и скрылся. Пальба прекратилась. Охотники смущенно переглядывались и подсмеивались друг над другом. Прерванная беседа возобновилась. Москвичи рассказали, что им удалось пройти по леднику до озера, но потом им не хватило продуктов, и они вынуждены были вернуться.

Я им дал лошадь с проводником до перевала, и мы распрощались. С террасы на террасу мы спускались по размытой поверхности южного склона, пока не вышли в долину. Началась переправа. Броды в горах не всегда проходят безнаказанно.

В половодье, в особенности в годы, когда из-за обилия осадков скопляются в горах массы снега, реки выходят из берегов и с страшной силой и шумом от перекатываемых каменных глыб несут потоки мутной воды.

Чтобы лучше сопротивляться натиску воды, мы поставили лошадей в ряд, голова с головой, при чем более слабых - в середину, и все же крайних лошадей вода сбивала в сторону.

Солнце было на исходе, когда мы выехали на лесную поляну, расположенную на левом берегу самого высокого пика в Инылчекском хребте. Кончился наш маршрут по долинам и перевалам. Мы разбили базу и отсюда через несколько дней выступили на гигантский ледник Инылчек.

Темный язык этого ледника заполняет в ширину всю долину. Слева вырывается главный поток его, который несет мутную, насыщенную илом воду, катит гальку и щебень, откладывая их на своих капризных, вечно меняющихся берегах.

Язык ледника спускается в долину обрывом. Ни на одном леднике я не видел такого обильного моренного покрова. Застывшими барханами поднимаются здесь громадные валы из щебня, придавая леднику вид каменистой пустыни.

Темные, легко разрушающиеся сланцевые скалы испытывают за сутки, вследствие континентальности климата и высоты, резкие колебания температуры. Они растрескиваются, разрыхляются и каменный поток с обоих склонов беспрерывно течет на ледник.

Обрушиваются камнепады и каменные лавины нагромождают у склонов конусы осыпей. С характерным свистом падают вниз камни в одиночку, постепенно устилая ледник сплошным покрывалом. Вести караван по поверхности такого ледника очень тяжело.

То трещина зияет на пути, то путь преграждает озеро с отвесными ледяными стенами, то выходишь на покатое место, едва прикрытое щебнем, и лошади, теряя опору, скользят, косятся на страшные провалы льда, дрожат всем телом от испуга, покрываясь испариной от нервного и физического напряжения.

Люди нервничают, лошади теряют силы и их приходится возвращать обратно. Скоро в широком теле ледника, покрытом обломками, начинают выступать наружу глыбы белого льда. Чем выше мы подвигаемся, тем их становится больше.

Ледяные глыбы, как волны, наступают на север, заворачивая к северо-востоку. Против нас из середины ледника поднимается черный контрфорс идущего с востока сланцевого хребта. Он смотрит мысом в долину и как бы взрыхляет острой грудью сжавший его ледяной хаос, рассекая ледник на два рукава - северный и южный.

Северный рукав уже южного и у самого устья замыкается озером, на поверхности которого плавает густая масса ледяных глыб самой причудливой формы. Так как ледяные глыбы в озере, как нам отсюда казалось, стояли друг к другу почти вплотную, то мы решили небольшой группой попытаться пересечь озеро напрямик по льдинам и выйти к Хан-Тенгри с севера.

Однако ледяные горы, когда мы подошли к ним, оказались отделенными друг от друга проталинами, и нам приходилось передвигаться прыжками. Высокие ледяные стены окружали нас, преграждая путь. Сколько раз, затрачивая массу времени и сил, мы, подойдя к отвесной стене или к широкой проталине, должны были возвращаться обратно и начинать путь сначала.

Но мы долго еще продолжали итти вперед, пока нам не преградила путь широкая полоса чистой от льда воды, тянувшаяся с юга на север. Скоро мы убедились, что такие же широкие полосы свободной от льда воды отрезают нас от левого и правого берегов.

Наступали сумерки и надвигался туман. Красные лоскутки, которыми по пути вперед мы отмечали путь, перестали быть видимыми. Снежные мостики, по которым мы раньше переходили, от влажного тумана становились рыхлыми и проваливались под ногами.

Ледяные глыбы оседали, кренились, меняли свои формы, и в наступавшей темноте невозможно было определить, как далеко мы находимся от ледяного берега. Теряя последние силы, проваливаясь беспрестанно в воду и в мокрый снег, мы только к двум часам ночи выбрались на более прочный лед и заснули на нем как убитые, в одном километре от лагеря.

Утром я отослал записку кинооператорам, остававшимся в лагере на морене. Картины, какие мы наблюдали на озере: ледяные замки и башни, опушенные снегом и горящие на солнце мириадами снежных кристаллов, голубые озерца в снежных берегах, водопады, полупрозрачные гроты, свисающие сталактиты, играющие всеми цветами радуги, - могли создать в фильме изумительные кадры.

Своим происхождением это озеро обязано котловине, куда стекают воды с боковых ущелий и задерживаются ледяной плотиной, замыкающей озеро с запада. Периодически, как показали наши наблюдения в последующие годы, воды, переполняющие озеро, ищут выхода, прорывают ледяную плотину, уходят частью подледниковыми ходами, частью рандклюфтом, вдоль правого склона.

Грозной тогда становится река Инылчек. Она выходит из берегов, заполняя долину. Свинцовые гребни волн рядами идут по ее поверхности, и неумолкаемый гул от реза воды и перекатываемых валунов стоит в долине.

В 1932 году, возвращаясь от Хан-Тенгри, мы остановились у озера.

В последние дни здесь стоял беспрерывный гул, как бы от лавин, хотя никаких данных к их интенсивной деятельности не наблюдалось. Я решил пойти к озеру. Чем ближе к нему мы подходили, тем сильней был гул и тем очевидней становилось, что причина его не в лавинах.

Возвышавшиеся впереди ледяные громады закрывали, однако, озеро и не позволяли видеть, что там происходит. Временами летела вверх снежная пыль и вслед раздавался гул. Мы поднялись на скалу и сразу вся картина стихийного разрушения предстала перед нами.

Вода в озере исчезла. Только отдельные лужицы блестели на поверхности больших льдин, между которыми виднелось илистое дно. С запада белой стеной наступали на озеро обнаженные от кровли и до подошвы полчища ледяных глыб.

Время от времени ближайшие из них, без видимой причины, начинали медленно крениться, подламывались у основания, оседали и с грохотом летели вниз, а вслед за этим поднимались тучи ледяных брызг. Такая же картина была в середине котловины, где полчища айсбергов теснили с чудовищной силой друг друга, выдавливая кверху отдельные глыбы.

Беспрерывный гул и вихри снежной пыли носились над озером. Неудача с маршрутом через озеро заставила нас перейти на южный ледник, по которому вышла группа в составе Багмута, Коляды, Редака и Шиманского.

Мы прошли этот ледник за трое суток.

Напротив нас, на северном гребне поднималась черная заостренная вершина в 6000 с лишним метров. Считая от западной оконечности хребта, она была седьмой по счету. По листу двухверстной топографической карты, на которой среди белых пятен островком рассечен ледораздельный хребет, восьмым пиком должен быть Xaн-Тенгри и, следовательно, его закрывает сейчас эта черная вершина.

Если это действительно так, то сегодня, через какие-нибудь два-три часа, мы сможем близко увидеть Хан-Тенгри. Это волнует нас и придает свежие силы. Вправо от черного пика показался отвесный гребень, спускающийся контрфорсом к леднику.

Он шел полукругом, заворачивая на юго-запад и образуя цирк с обрывистыми стенами. Чем дальше мы продвигались, тем выше становился гребень и, казалось, вот-вот из-за черной горы выступит вершина. Но вершина не показывалась, оставаясь плотно окутанной облаками.

Собирались тучи и это портило нам настроение, а между тем мы были уже седьмые сутки на леднике. Три дня должно уйти на обратный путь, а пограничный отряд, оставшийся на Инылчекской базе, с нами условился, что он сможет нас ждать не более десяти дней.

Как долго продлится облачная завеса - час, день или еще больше?

Читатель поймет наше состояние. О, если бы рванул самый яростный ветер и расшвырял облака! Мы ожидали в томительном напряжении изменения погоды. И вдруг облака, скопившиеся вокруг загадочной вершины, стали рассеиваться.

Часть их устремилась вверх, середина расползлась, просветлела, разорвалась на паутинные кружева - и белый конус появился в облачном ореоле.

- Хан-Тенгри, - вырвалось у нас.

Перед нами стояла монолитная скала-пирамида, высеченная из сплошного мрамора и вплавленная в ледяной пьедестал. Отсюда вершина Хан-Тенгри казалась ниже и приземистей, чем с тех точек, откуда мы ее раньше наблюдали.

Это понятно, ибо мы были так близко, что перспектива искажалась. Кроме того, размеры находящегося перед нами колосса сильно скрадывал черный утес соседнего пика. Более подробно рассмотреть Хан-Тенгри не удалось.

Тучи опять собрались вокруг его вершины, спустился туман и закрыл пик.

На обратном пути, через два дня, когда мы были ниже озера, уже недалеко от языка ледника, показалась неожиданно длинная фигура нашего джигита Нургаджи. Он махал белой бумажкой и, прыгая с камня на камень, спешил к нам.

Еще не добежав, он начал передавать новости:

- Товарищ начальник, какой дело был: банда приходил, я тоже стреляй, он тоже стреляй. На, пжалуста, кагаз (бумагу), скоро читай.

На листке, вырванном из полевой книжки, начальник сопровождавшего нас пограничного отряда тов. Головин писал:

„Тов. Погребецкий. Прошу вас не задерживаться ни на один час, так как по сложившимся обстоятельствам я не могу здесь оставаться лишней минуты. 28/VIII нападала на нас банда Джантая в составе 50 человек.

Банда была отбита. 31/VIII она вновь повторила нападение, вновь была отбита. Предполагаю, что в самом недалеком будущем банда снова повторит нападение с более сильным составом. Жду скорейшего вашего возвращения. С приветом Головин".

Мы спешно навьючили на лошадей вещи, и караван двинулся вниз по леднику. Моросил дождь, камни становились скользкими и по всему языку бежал сплошной поток. Инылчек разлился, и вода сбивала лошадей.

Подъехали к базе.

Людей не видно - почти все на постах. Головин не спеша, с улыбкой, как о самой обыденной вещи, рассказывает о налете банды. Мы поступаем в его распоряжение, как главкома всех вооруженных сил на Инылчеке. Костры запрещены, лошади отведены в скалы за лагерь, кругом расставлены посты.

Но ночь проходит спокойно, а чуть свет мы бросаем базу, пересекаем долину Инылчек, переходим Тюз и спускаемся к Сарыджасу. На Сарыджасе наши пути с пограничным отрядом разошлись. Всего наилучшего, товарищи-пограничники! Спасибо за вашу самоотверженную, полную риска и мужества помощь.

До будущей встречи!

Источник и фотографии:

М.Т. Погребецкий. «Украиiнский робiтник”. Харьков. 1935 год.

Книга Ильи Евгеньевича Ветрова. «Первый на Хан-Тенгри. Путешествия М.Т. Погребецкого» 1971 год.

Путь в Семиречье в 1929 году.

Тот, кто мечтал о далеких странствиях, никогда не забудет своего первого путешествия. День, когда, тщательно обдумав маршрут и все детали поездки, прощаешься с родным городом, оставит неизгладимый след в памяти. А время странствий для человека, ощутившего вкус океанского прибоя или вдохнувшего однажды ледяной ветер гор, станет самым счастливым в жизни.

Таким было для Погребецкого время путешествий по теснине реки Мзымты, живописным ущельям Карачая, его восхождения на Веттерхорн и Шаархорн в Бернских Альпах и, наконец, походы по Тянь-Шаню и восхождение на снежную Джиндысу.

В те годы не было хорошего альпинистского снаряжения - штормовых костюмов, надежных веревок, скальных крючьев, не было и нужных географических карт. В горах встречалось немало опасностей. Но как бы то ни было, горы Тянь-Шаня приворожили Погребецкого.

«Кто пил воду из наших рек и видел Небесные горы - Тянь-Шань, тот сюда снова вернется», - эти слова старого беркучи (охотника с беркутом) запомнились ему надолго. Человек настойчивый и трудолюбивый, Погребецкий много читал, до поздней ночи просиживал в библиотеках, с упоением изучал труды Семенова-Тян-Шанского, Козлова, Пржевальского, немецкого географа Мерцбахера и других видных путешественников, пытавшихся в разное время пробиться в глубь Небесных гор, к загадочному массиву Хан-Тенгри.

И в голове его зрели смелые планы экспедиций, исследований, открытий. В феврале 1929 г. Погребецкий получил приглашение от профессора Гладстерна, руководителя Украинской ассоциации востоковедения, посетить ассоциацию, действительным членом которой он был много лет.

- Хочу вас обрадовать, дорогой коллега, - обратился к нему профессор.

- Экспедицию утвердили и выделили на ее проведение немалые средства.

Погребецкий подошел к висевшей в кабинете Гладстерна карте. На ней были четко обозначены темно-коричневые контуры хребтов Тянь-Шаня с белым пятном таинственного, еще не исследованного и не положенного на карту Центрального Тянь-Шаня.

Погребецкий знал, что экспедиции, отправлявшейся на Тянь-Шань, будет нелегко. Ее ожидают длинный и небезопасный путь по долине реки Сарыджаз, басмачи, засевшие в диких ущельях, камнепады на скалах, глубокие трещины и ледяные глыбы-сераки на ледниках, неделями не умолкающие свирепые бураны.

До Погребецкого немногие из европейцев были в этих горах, а те, кому приходилось бывать, считали, так же как и немецкий географ Мерцбахер, что «вершины Тянь-Шаня непригодны для альпинистских увлечений». Погребецкий положил на стол небольшую карту Центрального Тянь-Шаня, которую принес с собой, и принялся красным карандашом рисовать на ней какие-то геометрические фигуры.

Показав на вычерченный треугольник правее огромного ледника, он сказал:

- С Хан-Тенгри будет труднее всего...

«Таинственный властелин духа», «гора крови» - так величали тянь-шаньского исполина местные жители, потому что во время заката солнца Хан-Тенгри окрашивается в кровавый цвет. Белые пятна Тянь-Шаня требовали топографических съемок, его рудные богатства - геологических исследований, а в это время народное хозяйство нашей страны особенно нуждалось в сырье и полезных ископаемых, которые несомненно таились в недрах тянь-шаньских гор.

Поэтому, определяя задачи экспедиции в Тянь-Шань, Погребецкий выдвигал широкую программу научных работ. По специальности врач-невропатолог, Погребецкий был и разносторонне образованным человеком, разбирался в живописи, рисовал, увлекался музыкой, хорошо знал историю, древних философов.

Книги были его самыми близкими и лучшими друзьями. В его библиотеке были редкие издания, труды ученых, выдающихся путешественников. А когда Погребецкий побывал в горах, то увлекся гляциологией и метеорологией. В 1927 г он изучал культуру народов Дагестана, в том же году руководил археологической и этнографической экспедициями в Талышинский горный район в Восточном Закавказье.

Когда в Харькове учреждался республиканский Музей современной культуры и быта народов Востока, он принял деятельное участие в его работе. Он возглавил одну из первых украинских экспедиций в Среднюю Азию. В начале марта 1929 года Погребецкий полностью укомплектовал экспедицию на Тянь-Шань.

В ее состав входили: Сергей Шиманский - инженер с энциклопедическими знаниями и талантливый мастер цветного фото, Иван Багмут - тогда еще начинающий писатель, человек очень твердый и настойчивый в достижении цели, Николай Коляда - одаренный музыкант и композитор.

Как и Багмут, Коляда был заядлым альпинистом, и у него были многочисленные обязанности в экспедиции, в том числе сбор этнографических материалов. В экспедицию вошли также Иван Лазиев, в то время уже известный кинооператор документально-хроникальных фильмов, и Аркадий Редак - сотрудник газеты «Харьковский рабочий».

Седьмым участником экспедиции был Франц Зауберер - член украинского туристского общества. С Францем Зауберером Погребецкий познакомился в Харькове, в Наркомпросе. Он был уроженцем итальянского поселка Мерано в Тирольских Альпах, окончил специальную горно-альпийскую школу и был профессиональным проводником в Инсбруке.

Франц Зауберер был коммунистом. За участие в антиправительственных митингах и политических демонстрациях его не раз арестовывали. В 1927 году, когда ему угрожала тюрьма, он эмигрировал в Советский Союз. К концу мая 1929 года подготовка к экспедиции была закончена.

В те годы в Харькове, да и в других городах страны, альпинистское снаряжение не изготовлялось, поэтому нетрудно представить, каких усилий стоило Погребецкому обзавестись ледорубами, кошками, спальными мешками, палатками и другим оборудованием.

В конце июля первая украинская экспедиция выехала из Харькова. Шестые сутки поезд шел на восток. Позади осталось Аральское море. За станцией Байгакум в далекой дымке показались горы Каратау, к югу от которых начинались северные отроги тянь-шаньских хребтов.

Арысь... Пересадка на ветку, ведущую в г. Фрунзе. Промелькнуло пересохшее русло Абылкаира, и впереди показалась полноводная река Курагаты с многочисленными притоками. Ландшафт менялся. В синей дымке громоздились горы. В разрыве перистых облаков на недосягаемой высоте сияли скалистые вершины, убеленные сединой вечных снегов.

Это был Тянь-Шань. Небесные горы...

«Мы не отрываясь смотрели на них, - писал в своих записках Погребецкий. - И каждый думал об одном и том же... Пройдет немного времени, и советские люди начнут наступать на эти вершины. Мы - первые разведчики, должны открыть путь к этому наступлению, путь в самое сердце Небесных гор. И каждый чувствовал на себе большую ответственность за порученное задание. Удастся ли нам справиться с ним?..»

Поезд петлял, часто останавливался, нырял в темноту длинных тоннелей. На рассвете 12 июля экспресс медленно подкатил к вокзалу г. Фрунзе. Во Фрунзе Погребецкому нужно было оформить документы, проконсультироваться с местными краеведами, раздобыть сухого спирта, кинопленку и многое другое.

На четвертый день пребывания во Фрунзе машина, выделенная для экспедиции конторой связи, рано утром уже стояла за высоким дувалом глинобитного дома. Участники экспедиции разместились среди рюкзаков, мешков с галетами, сухарями, консервами, сахаром и буртами веревок.

Машина тронулась в путь. Набирая скорость, видавшая виды «амовка» прыгала по ухабам и колдобинам, поднимая тучи темной густой пыли. Пыль висела над проселочной дорогой, забиралась в кузов и кабину грузовика, сплошным слоем покрывала одежду, лицо, хрустела на зубах.

Приближались горы. Машина все выше поднималась по узкой дороге, причудливо петлявшей среди скал. Горы уже громоздились, казалось, на недоступной высоте, тесня друг друга. На запад почти к самому небу тянулись крутые отроги Киргизского Алатау, на восток - Кунгей-Алатау. Между двумя хребтами в глубоком каменистом ущелье шумела и пенилась бурная Чу. Началось Боамское ущелье. Дорога все время извивалась среди нависших скал.

При выходе из ущелья перед взором путешественников открылась водная гладь Иссык-Куля. Иссык-Куль встретил путешественников неприветливо. Дули ветры, и озеро подернулось складками волн. Но вскоре погода улучшилась, и путешественники, погрузив на пароход экспедиционное имущество, покинули селение Рыбачье.

Прошла ночь. За Койсарами промежуточных остановок не было, и спустя два часа на высоком берегу озера показался Каракол. Широкую известность этим местам принесло печальное событие, происшедшее в 1888 г.: здесь заболел и вскоре умер выдающийся русский путешественник Николай Михайлович Пржевальский.

В память о неутомимом исследователе Центральной Азии Караколу было присвоено имя Пржевальского, а на крутом берегу Иссык-Куля в его честь воздвигнут памятник. На берегу было много встречающих. Для этих глухих мест прибытие парохода - важное событие.

От толпы отделилась девушка с туго заплетенными косичками и несмело подошла к Погребецкому.

- Я Фатима.

- Таирова? Наша переводчица. Счастлив с вами познакомиться, - и он протянул девушке руку.

О Фатиме Таировой, восьмом члене экспедиции, решался вопрос еще в Харькове. Перед выездом Погребецкому передали письмо:

«Я прочла в московских газетах об экспедиции на Тянь-Шань, - писалось в нем, - и решила предложить свои услуги. При изучении народов Тянь-Шаня экспедиция, естественно, не может обойтись без переводчика. Я бы смогла быть таким переводчиком.

Я жительница гор и хорошо знаю обычаи своего народа. Правда, мы никогда не кочевали возле Хан-Тенгри, и на этой вершине я не была, но это обстоятельство не помешает мне быть полезным человеком. Помимо этого я хочу сказать: пусть не подумают, что я, как женщина, могу причинить беспокойство. Итак, если мое горячее желание осуществится, я буду счастлива».

Желание Фатимы сбылось, и ее приняли полноправным членом экспедиции. В Пржевальске Погребецкий должен был уточнить маршрут похода к Хан-Тенгри и разыскать людей, бывавших в верховьях реки Иныльчек. Но таких людей в городе не оказалось.

Он узнал лишь, что в долине Иныльчека разбойничает басмач Джантай. В долине этой реки паслись стада Джантая, и, по слухам, тех, кто проходил через его «владения», басмач грабил и убивал. Эта информация была не из приятных.

К трудностям похода по неизведанным горным тропам прибавлялась и опасность нападения басмачей. Но Погребецкий, невзирая на эту опасность, решил не откладывать экспедицию и двигаться вперед. Для экспедиции нужны были ездовые и вьючные лошади.

Таких в Пржевальске не оказалось, и Погребецкий поехал в Каркару на ярмарку. Переправившись через реку Каркаринку, экспедиция сразу попала в людской водоворот, бурливший и клокотавший в самом центре Каркары и на всех прилегающих к ней улочках.

В Каркаре Погребецкий купил хороших торгоутов - низкорослых, невзрачных на вид лошадей, но зато выносливых и неприхотливых в пути. 5 августа, оставив Каркару, караван экспедиции направился на восток, в долину реки Текес.

В долине реки было жарко и душно. Легче становилось, когда, склоняясь к закату, солнце не жгло так сильно землю. На третьи сутки после выхода из Каркары караван подошел к невысокому перевалу, откуда сразу открылась куполообразная вершина, замыкавшая на юге красивое ущелье.

Начиналось ущелье Чубортал, с густой сочной травой, серебристыми елями и зарослями облепихи. Внизу, в лощине, куда подъезжал Погребецкий, между высокими тополями стояло пять или шесть юрт. В них жили казахи-кочевники. У юрт паслись лошади, играли дети.

В Чубортале экспедиция остановилась на ночевку, а утром вышла в путь по направлению к Нарынколу. Высота 4000 метров над уровнем моря. На Кавказе на такой высоте всегда лежит снег, а здесь - сочная трава, яркие цветы.

Севернее селения Кокпак расположено небольшое озеро Барабогасу. Не доходя до него несколько километров, караван остановился на ночевку. Рано утром, когда вспыхнули первые лучи солнца, на горизонте возникла бесконечная цепь снежных гор.

Казалось, они с самого низа до верха вылеплены из льда. Волнение охватило Погребецкого. Он был потрясен увиденной картиной.

Вот что он пишет об этом сказочном зрелище:

«...Немного на восток от середины этой цепи поднимается белая остроконечная пирамида с обрывистыми краями...

- Вот он, Хан-Тенгри - Властелин неба!..

Я навожу бинокль, пирамида Хан-Тенгри кажется отсюда трехгранной; восточная ее грань немного круче, чем северо-западная, а склоны северной грани, повернутые к нам, резко падают вниз отвесной стеной, и снег только кое-где держится на небольших выступах...

Мы все стоим в глубоком раздумье. Как проникнуть в этот ледяной мир?..»

Через три перевала.

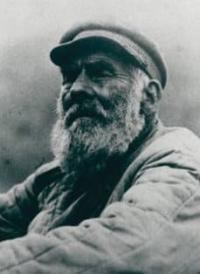

От озера Бурадобусин часть группы вернулась в селение Кокпак, а Погребецкий с Барданкулом и двумя молодыми джигитами уехали в Нарынкол, где встретились с Николаем Васильевичем Набоковым. Набоков, уже пожилой человек с красивыми чертами лица, длинной седой бородой, но бодрый и по-юношески порывистый, был известным мергинчи - охотником.

Он всю жизнь прожил на Тянь-Шане; Набоков, служил проводником в экспедиции Готфрида Мерцбахера, которая искала пути к Хан-Тенгри. К Хан-Тенгри Мерцбахер шел из долины реки Баянкол через ледники Семенова и Мушкетова, и каждый раз на его пути вырастал непроходимый хребет Сарыджаз.

В 1902 году Мерцбахер услышал о семиреченском казаке Набокове и пригласил его в свою экспедицию. Путешествуя с Набоковым по Тянь-Шаню, Мерцбахер успешно преодолел Сарыджаз и между этим хребтом и массивом Хан-Тенгри обнаружил большую долину с протекавшим по ней ледником.

Поднявшись вверх по леднику, он также установил, что ледник делится на две ветви - северную и южную. Погребецкий был осведомлен об открытии мюнхенского географа и, естественно, был рад встрече с Набоковым. Из разговора с Набоковым он понял, что старик хорошо помнит путь, который ведет к Иныльчеку.

Договорившись о встрече с Головиным - командиром вооруженного отряда, выделенным местными властями для охраны экспедиции от басмачей, Погребецкий в тот же день отбыл в селение Кокпак, где его поджидали участники экспедиции.

В конце августа, перевалив через пологий каменистый гребень, экспедиция вышла в долину речки Улькун-Кокпак, правого притока Текеса. На склонах долины росли березы, тянь-шанские ели и древовидная арча. Здесь было решено устроить бивак и переночевать.

Молодые наездники стали снимать с лошадей седла, а Зауберер и Шиманский ставили палатки. Было очень тихо. Даже непоседливые горные куропатки-кеклики не подавали голоса. И вдруг со стороны леса послышалась песня и появились вооруженные всадники.

Впереди ехал Набоков в меховой шапке, надвинутой на самые уши, с винтовкой через плечо, за ним Михаил - его сын, чубатый парень лет двадцати, и дальше рослый улыбающийся Головин во главе вооруженного отряда. Ночь пришла сразу, сырая и холодная, а с ней понемногу стала замирать и лагерная жизнь.

На следующий день караван достиг урочища Джапол и вскоре вошел в узкое ущелье, где между отвесами стен едва проглядывала полоска неба. Но вот ущелье раздвинулось и как-то сразу наполнилось ярким светом и теплом. Запахло хвоей и горными лугами, которые теперь уже тянулись на многие километры.

Был полдень, когда вдалеке показалось урочище Базуабея, юрта и сам ее хозяин Хамза Базуабей с беркутом на руке. Лет восемнадцать назад Хамза поймал маленького птенца беркута. С тех пор Хамза и беркут почти не разлучаются.

Беркут узнает Хамзу по голосу, знает его собак-тайганов, берет мясо из его рук и по одному слову «Айт!» свечой взмывает в небо и камнем падает на добычу. От зорких глаз беркута и крепких его когтей не уходят ни волк, ни лисица...

Вскоре урочище Базуабея с редкими кустарниками и приземистой арчой, до неузнаваемости искривленной восточными ветрами, осталось позади. Экспедиция подошла к перевалу Кокпак. Подъем на перевал был крутым и опасным.

С перевала на юг хорошо были видны покрытые снегом цепи Сарыджаза, а на востоке проглядывала огромная вершина, похожая на белый, словно мраморный, шатер. Увидев его, джигиты хором закричали:

- Кан-то! Кан-то!..

Погребецкий понял, что перед ним Хан-Тенгри. Он долго смотрел на величавую вершину и, даже когда начал спускаться к Сарыджазу, невольно обернулся, чтобы еще раз взглянуть на нее. Спускаться с перевала пришлось совсем не так, как поначалу предполагали.

Хорошо зная горы и быстро ориентируясь в обстановке, Погребецкий часто вносил коррективы в намеченный маршрут: он выбирал наиболее легкий и удобный путь.

- Чтобы не терять высоту, пойдем траверсом, - сказал он.

- Сбережем силы и время.

Вскоре экспедиция вышла на Кашкатер, соседний с Кокпаком перевал. С Кашкатера на многие километры тянулись мелкие осыпи, которые вели в долину реки Сарыджаз. Погребецкий не раз осаживал коня, чтобы осмотреть геологические обнажения на склонах долины.

Отдельные образцы горных пород он брал с собой, нумеровал их и аккуратно складывал в рюкзак для последующего изучения и описания. Дважды на пути экспедиции попадались потушенные костры, следы брошенных стоянок, овечьих отар, больших табунов лошадей.

Головин считал, что это следы басмачей, и, чтобы обезопасить экспедицию от их внезапного нападения, начиная с Кокпакского перевала, во время ночевок выставлял вооруженные посты. В долине Сарыджаза лагерь экспедиции расположился у самого берега реки.

Из этой долины путь должен был идти к реке Иныльчек, а затем по долине Иныльчека к леднику Иныльчек (здесь река брала начало) и вверх по леднику к массиву Хан-Тенгри. Чтобы разведать путь в соседнюю долину, Погребецкий и Зауберер поднялись на боковой гребень Сарыджаза.

Солнце заходило, но с гребня еще просматривалось верховье долины Сарыджаза и ледник Семенова. От края до края вдоль горизонта громоздились мощные горные хребты, а над ними возвышался Властелин неба. Но вот солнце погрузилось за горизонт, опускалась ночь.

- Пора, Франц, и нам спускаться вниз, - сказал Погребецкий.

И тут, словно по взмаху волшебной палочки, озарились горы, и на далеких снежных склонах вспыхнули длинные тени, красные, лиловые, желтые. Они сменились оранжевыми и фиолетовыми полосами и еще долго сияли то ярче, то бледнее, меняя на глазах тона и расцветку.

«...Мы стояли, потрясенные этим необычайным и загадочным явлением, и не находили для него никаких пояснений, - рассказывал впоследствии Погребецкий.

- ...Разве только причина этого - в свойствах тех мельчайших, почти микроскопических кристаллов льда, которые плавают в верхних слоях атмосферы. Эти кристаллики способны преломлять и рассеивать лучи. На огромной высоте они улавливают невидимые нам лучи солнца, преломляют их в виде красочного спектра и бросают назад, на белую поверхность снежных склонов...»

На пути экспедиции лежал пенистый приток Сарыджаза - речка Тюз и одноименный перевал. Погребецкий знал, что перевал Тюз в Тянь-Шане - один из самых труднодоступных. Еще в трудах русских военных топографов, побывавших здесь в 1912 году, говорилось, что при подъеме на перевал «нужно во льду рубить ступеньки, переносить вьюки на руках или тянуть на арканах, а лошадей треножить, валить на кошму и с помощью арканов тянуть на ледяную кручу. Подъем на каких-нибудь пять - семь саженей требует десятичасовых усилий...».

Погребецкий все же считал, что переход будет не таким тяжелым, если перед выходом дать людям и лошадям хорошо отдохнуть. Но отдыхать не пришлось. Наступившей ночью сквозь сон Погребецкий услышал выстрелы за палаткой, а затем и крики погонщиков:

- Не трогай! Это лошади экспедиции!

Потом выяснилось: басмачи увели лошадей. Нельзя было медлить ни минуты. «Пока еще темно, надо бежать за подмогой к Головину», - решил Погребецкий. Вместе с Зауберером и Барданкулом они побежали в нижний лагерь экспедиции.

Вскоре они увидели вооруженных всадников. Это был отряд Головина. Услышав стрельбу, Головин приказал седлать коней и отправляться в верхний лагерь. В момент встречи с Головиным прибежал Абдукадыр и сообщил, что все лошади нашлись.

Удирая, басмачи бросили лошадей, которых Абдукадыр нашел на поляне недалеко от лагеря. Свернув лагерь, экспедиция двинулась вверх по долине. Однообразно серые горы розовели и становились фиолетовыми. Травянистые склоны снова сменились мелкими осыпями, продвигаться по которым было очень тяжело.

Когда наконец кончились осыпи, Погребецкий с передовым отрядом вышел на снежные склоны перевала Тюз. На крутых склонах перевала лежал еще плотный слой снега. Чтобы подниматься вверх по склону с вьючным транспортом, приходилось пробивать в снегу траншеи.

Но и в траншеях лошади скользили, спотыкались, падали и рвали подпруги. Вьюки валились в снег. В один из моментов перехода обломок скалы, разбрасывая на пути куски льда и снег, полетел туда, где шли навьюченные лошади. Одна из лошадей испугалась, шарахнулась вбок и покатилась вниз по склону.

Дорога была каждая секунда. Погребецкий, проваливаясь по колено в снег, побежал наперерез катившейся лошади. Он заметил длинную веревку от вьюка, извивавшуюся по склону, схватил ее конец, перебросил через ледоруб и вогнал ледоруб в снег.

Веревка натянулась, и лошадь, зарывшись в снег, стала останавливаться. В полдень 25 сентября караван подошел к верхней части перевала Тюз. С перевала открылась широкая панорама. В разрыве облаков видны были цепи горных хребтов, а внизу - широкая долина Иныльчека с темными пятнами еловых лесов и протекавшей по ней полноводной рекой.

Далеко на востоке тянулся огромный ледник, сплошь заваленный черными обломками скал. Это был Иныльчек, к которому лежал путь экспедиции. Первая остановка после Тюза была в урочище Майбулак. Место оказалось зеленым, с мягкой душистой травой.

Погребецкий поднял бинокль и заметил двух людей, которые, согнувшись под тяжестью рюкзаков, медленно поднимались к Майбулаку. Впереди шел высокий мужчина, а за ним следом низкий, обросший бородой. Что это за люди?

И тут Погребецкий вспомнил, что в Тянь-Шань отправилась группа альпинистов во главе с инженером Мысовским. Эта группа должна была проникнуть в долину ледника Северный Иныльчек и разведать пути к северным склонам Хан-Тенгри.

Когда люди подошли к Погребецкому, то оказалось, что это действительно московские альпинисты Мысовский, Гусев и Михайлов. Мысовский рассказал Погребецкому, что группе удалось проникнуть в среднюю часть Иныльчека, обследовать ледяное озеро, но дальше пройти было нельзя: путь преградили обледенелые скалы.

Погребецкий дал Мысовскому лошадь, проводника и передал краткий отчет о работе экспедиции, который он тут же написал, для отправки в Харьков, в Ассоциацию востоковедения. Иныльчек - капризная и быстрая река. Особенно стремительна река бывает в половодье, когда высоко в горах тают снега.

Киргизские лошади привычны к горным рекам. Войдя в воду, они инстинктивно занимают удобное положение против течения и без помощи всадников переходят реку. После переправы через Иныльчек караван экспедиции остановился на опушке редкого леса, у подножия горы.

Это была самая высокая вершина хребта Иныльчектау (5897 м), которая на карте не значилась и названия не имела. Погребецкий решил назвать ее в честь знаменитого полярного исследователя Фритьофа Нансена пиком Нансена.

Место, где расположился лагерь, было безветренное и изобиловало дичью. После двухдневного отдыха Погребецкий оставил в лагере отряд Головина, а сам с караваном вышел к леднику Иныльчек. С подъемом по леднику исчезли трава и редкие кустарники, но зато чаще стали встречаться на пути сглаженные гранитные скалы - бараньи лбы, отшлифованные до блеска валуны, и бесконечные огромные морены.

В Центральном Тянь-Шане ледников много, и некоторые из них очень велики. Но то, что увидел Погребецкий, превзошло все его ожидания. Перед ним лежал один из самых больших ледников мира (Длина Иныльчека - 60 километров, а площадь - 823 квадратных километров).

От покрывавших ледник наносов песка, камня и щебня он имел вид мрачной каменистой пустыни. Тяжело навьюченные лошади шли по нему медленно часто скользили, падали. На третий день после выхода из базового лагеря Погребецкий увидел крутую и узкую гряду, которая шла с востока на запад и всей своей массой глубоко врезалась в толщу льда, рассекая ледник Иныльчек на два рукава - северный и южный.

Этой гряде Погребецкий дал название «Броненосец», которое сохранилось до нашего времени. Когда караван экспедиции начал приближаться к гряде, возник вопрос: по какой части ледника Иныльчек идти - по северной или южной?

Впереди каравана шли Шиманский, Багмут, Зауберер и старик Набоков. Они красными ленточками или флажками маркировали путь и, при необходимости, вырубали ступеньки — «лоханки» для лошадей. Но вскоре Погребецкий понял, что и эта тактика передвижения в условиях Ииыльчека непригодна.

Тогда решено было отправить лошадей вниз, а самим разделиться на две группы: одна должна продвигаться вверх по северному рукаву Иныльчека, другая - по южному. Такое решение давало возможность разведать подходы к Хан-Тенгри с двух направлений и определить, какой из этих путей лучше.

Вниз к базовому лагерю ушли с лошадьми старик Набоков и джигиты с Нургаджой. Вверх по Южному Иныльчеку должны были пойти Шиманский, Багмут, Коляда и Редак, а по Северному Иныльчеку, к которому несколько дней назад подходила группа Мысовского, отправлялись Погребецкий, Зауберер, кинооператор Лазиев, Фатима Таирова, сын Набокова Михаил и еще один караванщик.

Началась самая трудная часть перехода. Горные склоны были так круты, что от одного их вида кружилась голова. Приходилось вырубать на склонах ступеньки, забивать в лед крючья и навешивать веревки. Впереди было хаотическое нагромождение камней, льда и моренных насыпей.

Но что же дальше, за моренами? Возможно, озеро, о котором упоминал Мерцбахер. Но с тех пор прошло двадцать шесть лет. Его сейчас может и не быть. Если удастся пройти туда, загадка гор, обозначенных «белым пятном» на географических картах, будет разгадана.

Утром следующего дня головной отряд экспедиции достиг озера. Оно лежало внизу в полукольце отвесных скал, примерно такое, каким его и представлял Погребецкий по описанию Мерцбахера и рассказам Набокова (Позже М. Т. Погребецкий назвал это озеро именем Мерцбахера.).

В прозрачной воде плавали ледяные глыбы. Подойдя вплотную к озеру, Погребецкий убедился, что путь к Хан-Тенгри через Северный Иныльчек хотя и более короткий, но не самый легкий. Оказалось, что по крутым скалам, обступившим озеро полукольцом, подняться нельзя.

Погребецкий решил пересечь озеро, продвигаясь по льдинам. Шли по льду часа три, пока путь не преградили разводья; начали обходить их, но возникла новая преграда - плавающие в воде огромные ледяные глыбы.

- «Сколько раз, - вспоминал впоследствии Погребецкий, - мы затрачивали массу времени и сил впустую и, подойдя к ледовой стене или широкой проталине, должны были возвращаться обратно и начинать путь сначала».

А однажды, когда казалось, что уже обойдены ледяные стены и проталины и вверху, на севере, вот-вот покажутся отроги Хан-Тенгри, все вдруг увидели, что дальше идти невозможно. Впереди с юга на север простиралась чистая, свободная ото льда широкая полоса воды...

- «Знаменитый Мерцбахер тоже не мог пройти через озеро и обойти его», - пытался утешить себя Погребецкий.

Незаметно наступили сумерки. Оступился и попал в воду Михаил Набоков, потом то же произошло с Погребецкий и Зауберером. Их одежда промокла, в ботинках хлюпала вода. Но возвращаться обратно в тумане было не так просто.

Стоять и ждать помощи - неоткуда. А тем временем вступила в свои права ночь. Надвинулись тучи, и повалил снег. Мокрые до нитки, полузамерзшие путешественники искали путь по озеру до глубокой ночи. Силы покидали их, и вдруг они увидели не очень яркий свет.

- Наши сигналят! - вскрикнул Зауберер.

На моренном валу ледника их ждали Лазиев и Фатима. Вырвавшись из ледовых объятий, Погребецкий теперь уже не сомневался, что через озеро к Хан-Тенгри не пробиться. Тогда у него возникло решение догонять группу Шиманского - двигаться на Южный Иныльчек.

В отличие от своего северного собрата Южный Иныльчек не имел сплошного моренного покрова. Моренные валы чередовались на леднике с участками чистого льда, и только там, где ложе ледника образовывало высокие скалистые уступы, виднелся ледопад с замысловатым лабиринтом трещин и ледяными глыбами.

Продвигаясь вверх по Южному Иныльчеку, Погребецкий заметил куполообразную вершину, а справа от нее, по другую сторону ледника, - гранитные скалы, похожие друг на друга, с большим ледником между ними. Куполообразной вершине (как потом было установлено, ее высота 5860 м) было дано имя Григория Ивановича Петровского, тогда председателя Всеукраинского Центрального Исполиительнего Комитета, а большой ледник, стекавший в Иныльчек, был назван «Комсомольцем».

За вершиной Петровского путешественники увидели еще семь других, не менее высоких безымянных вершин. Трое суток группа Погребецкого шла по Южному Иныльчеку, и трое суток неотступно надвигались вершины. Самая высокая - седьмая, а за ней, как предполагал Погребецкий, должен был находиться на западе Хан-Тенгри.

Когда, казалось, цель уже была близка, вихрем налетел ветер, поднял с крутых склонов тучи снега и завертелся с ними на леднике. Разгулялась поземка, и такая сильная, что идти дальше было невозможно. Установить палатку также не удалось.

Пришлось отсиживаться в спальных мешках. Целую ночь бушевала метель, а когда под утро ветер стих, Погребецкий и его спутники увидели, что горы и ледники сплошь укрыты снегом. Прошло семь суток на леднике, трое суток должно уйти на обратный путь.

Итого десять суток, рассуждал Погребецкий, а Головин, который поджидал его с отрядом у пика Нансена, будет ждать только десять суток. Как быть? Идти ли к Хан-Тенгри? Но если там сплошная облачность? И вдруг, словно по мановению волшебной палочки, из бокового ущелья вырвался резкий ветер.

Тучи ушли, и в синем небе, словно призрак, показался белый конус.

- Перед нами, - писал Погребецкий, - стоит монолитная пирамида, высеченная из цельного мрамора и словно вдавленная в ледовый пьедестал... Отсюда вершина Хан-Тенгри кажется шире и приземистей, чем с тех точек, откуда мы ее раньше наблюдали. Это понятно: мы стоим так близко, что перспектива искажается. Кроме того, размеры находящегося перед нами колосса сильно скрадывает черный утес соседнего пика...».

2 октября, соединившись вместе, обе группы экспедиции повернули обратно. Через день у языка ледника кто-то заметил внизу человека. То был Нургаджа. Погребецкий взял у Нургаджи записку от Головина.

«Прошу не задерживаться ни на один час, - писал Головин, - так как по сложившимся обстоятельствам я не могу здесь оставаться лишней минуты. 28 сентября на нас напала банда Джантая в составе пятидесяти человек. Банда отбита. Сегодня, 31 сентября, банда вновь повторила нападение и вновь была отбита. Предполагаю, что в самом недалеком будущем банда снова повторит нападение в более сильном составе. Жду скорейшего вашего возвращения...»

Медлить было нельзя. Навьючив лошадей, пригнанных Нургаджой, Погребецкий тотчас же выехал к базовому лагерю у подножия пика Нансена. Там он присоединился к отряду Головина и вместе с ним спустился в долину Сарыджаза.

«Жаль, конечно, что нам не удалось осуществить своего намерения и еще раз пройти к Хан-Тенгри, - писал М. Т. Погребецкий в своей книге «В сердце Небесных гор». - Но мы уезжаем из Тянь-Шаня не без результатов. Маршрут по Южному Иныльчеку к Хан-Тенгри и условия передвижения по наиболее труднодоступной части. Небесных гор изучены...».

Источник:

И.Е. Ветров. Серия "Замечательные географы и путешественники". Первый на Хан-Тенгри. Путешествия М.Т. Погребецкого. Издательство «Мысль». Москва, 1971 год.

http://www.mountain.ru/article/mainarticle.php?article_id=5726&code=1