Вы здесь

История минарета и башни Бурана.

Башня Бурана в Кыргызстане.

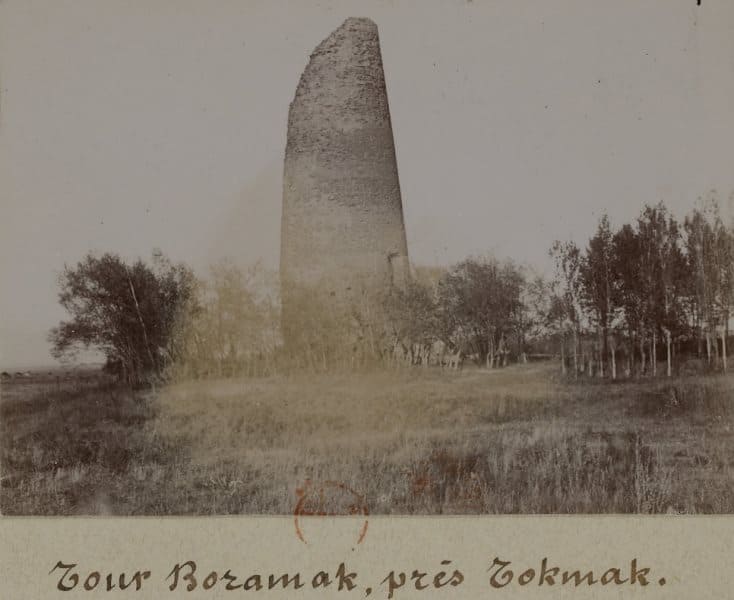

«Нет ни одного жителя Чуйской долины, который не знал бы, что не далеко от г. Токмака стоит «башня», которая называется башней Бурана. Это название принадлежит величественному минарету, выстроенному около 900 лет назад. Название «Бурана», вероятнее всего, происходит от неправильно произносимого слова «монара», т. е. минарет. Минарет - обязательная принадлежность мечети; это вышка, откуда муэдзин (азанчи) сзывал мусульман на очередную молитву. Прошло много лет с тех пор, как был выстроен минарет Бурана; за были в народе, для чего он служил, развалилась стоявшая рядом с минаретом мечеть, и минарет стал восприниматься то как сторожевая башня, то как часть замка, где некогда могущественный хан укрывал свою дочь от взоров людей, желавших взять ее себе в жены».

Архитектурные памятники Киргизии. Башня Бурана – минарет XI века. А.Н. Бернштам. 1950 год.

Достопримечательности архитектурно-археологического комплекса Башня Бурана.

Из средневековых письменных источников, где впервые упоминается минарет Бурана, наиболее известен труд Мухаммеда Хайдара «Тари- хи Рашиди», в котором описывается город Монара.

То, что упоминаемый у Мухаммеда Хайдара город Монара относится к Баласагуну или минарету Бурана, в свое время доказал русский ученый и консул в Кашгаре Н.Ф. Петровский. «Монара» переводится с арабского как «минарет».

В Чуйской долине, о которой пишет Мухаммад Хайдар, нет другого подобного башенного сооружения. О первых упоминаниях европейцев в 60-х годах ХIХ в., в которых минарет назван Монарой, говорится в «Записках русского географического общества».

Первое изображение минарета Бурана было сделано участником Кокандского похода художником Успенским. В его альбоме изображен «небольшой минарет». Отдельные сведения о памятнике, а также рисунок минарета докладывались на IV Археологическом съезде России в Казани в 1877 году.

Минарет и соседствующее с ним городище со второй половины XIX века изучаются рядом энтузиастов и краеведов (В. Д. Городецкий, Н. Н. Пантусов, Ф. В. Поярков, В. П. Ровнягин, А. М. Фетисов). Наиболее значительную роль в его изучение в тот период внес известный востоковед В. В. Бартольд.

После его поездки в Среднюю Азию в 1893 - 1894 г.г. минарет Бурана становится объектом детального научного исследования этого ученого. В. В. Бартольд впервые правильно определил назначения башни как минарета и датировал её периодом Караханидов, что стало очень важным в последующем изучении памятника.

Описание минарета Бурана оставил преподаватель Токмакского училища В. П. Ровнягин, в котором, однако, он не определяет назначение башни. В сообщении на заседании Туркестанского кружка любителей археологии он также сделал предположение, что городища Буранинское и Ак-Бешим являются руинами одного большого города.

Буранинское городище, так же как сам минарет, с самого начала привлекает внимание археологов, т.к. они связаны, как и другие объекты городища, между собой. Однако в дореволюционный период не было зафиксировано никаких серьезных мероприятий по сохранению минарета, и он уже находился в критическом состоянии.

Только в 1927 - 1928 г.г. на основании решений правительства Киргизской АССР впервые был проведен ремонт и консервация минарета. Памятник был выведен из угрожающего состояния, и к нему было привлечено внимание широкой научной общественности.

На протяжении 1930-х годов появляются многочисленные публикации о минарете, к нему начинают привозить экскурсионные группы, он также становится местом детальных научных исследований. В 1927 году минарет Бурана исследует экспедиция М. Е. Массона, который сделал вывод о постройке минарета в первой половине XI в. (дата, которая были принята большей частью исследователей этого объекта).

В 1929 году экспедиция А. И. Тереножкина проводит археологические исследования на городище (были осуществлены раскопки, собран богатый археологический материал, составлены подробные чертежи места раскопок и сделаны многочисленные рисунки).

В 1938 году исследования минарета и городища проводятся А.Н. Бернштамом, который возглавлял Семиреченскую археологическую экспедицию. Научные результаты этой экспедиции были опубликованы в нескольких работах Бернштама.

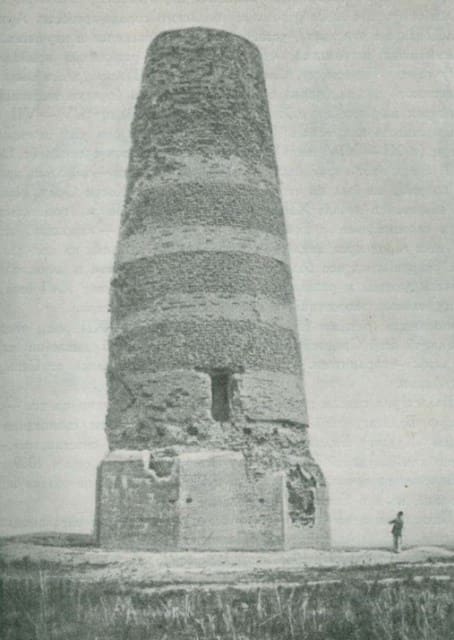

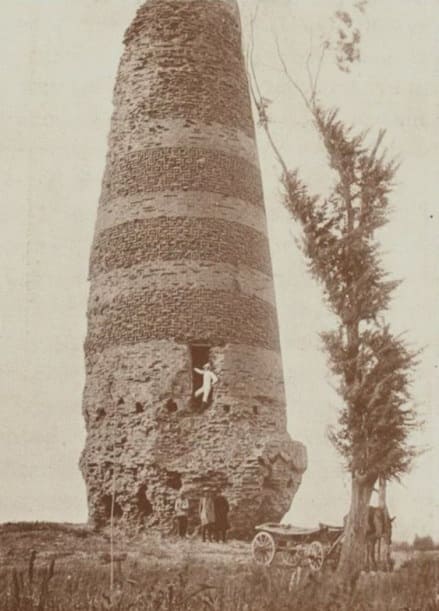

В своей книге «Архитектурные памятники Киргизии» он подробно останавливается на архитектуре минарета. А.Н. Бернштам впервые обратил внимание, что архитектурный декор орнаментальных поясов минарета выполнен из того же кирпича, из которого сложен весь минарет.

Сам узор фигурной кладки он называет «текстильным». Технику кладки орнаментальных поясов минарета он сравнивает с орнаментальной кладкой мавзолея Исмаила Самани, Минарета Калян в Бухаре, Вабкентским минаретом и Средним Узгенским мавзолеем, время строительства которых определяет ХI веком.

Следующий период активных исследований минарета и окружающей его территории приходится на 1953 - 1954 г.г. В результате исследований археологической экспедиции под руководством П.Н. Кожемяко удалось выявить детальную планировку городища, установить, что его общая площадь составляла 25 - 30 квадратных километров, были зафиксированы городские валы. П.Н. Кожемяко отметил, что «Городище имеет сложную планировку и включает центральные развалины, представленные четырехугольной крепостью, и огромную площадь рабада в пределах внешних городских валов.

Эта территория составляла основную часть города, где располагались жилые и хозяйственные постройки горожан и их земельные наделы, многочисленные ремесленные мастерские, базары и др. Данная территория была защищена двойным кольцом крепостных стен.

Так, длина внешней стены по окружности достигала 15 километров. Топографическую съемку центральных развалин городища Бурана вместе с минаретом выполнили А.И. Тереножкин в 1929 году и Б.И. Зима в 1937 году. Таким образом, в результате археологических исследований не только центральных развалин древнего Баласагуна, но и в черте длинных городских валов удалось доказать локализацию минарета Бурана и города Баласагун с современным его местоположением.

Тем не менее, археологические данные только подтверждают исторический факт строительства города и минарета в нем в Х - ХII в.в., а архитектура минарета Бурана остается в поле исследования разных ученых. Известный искусствовед Б.П. Денике, на основе стилистического анализа орнаментов минарета Бурана определяет датировку памятника ХI - ХII веков.

Засыпкин Б.П. в своей неопубликованной рукописи сделал анализ конструктивных приемов возведения минарета, художественных данных орнаментальной кладки конического ствола минарета и общего облика памятника. Много труда в изучении Буранинского городища и самого минарета вложил археолог Д.Ф. Винник.

По результатам открытия после археологических раскопок вокруг минарета Бурана еще трех памятников архитектуры, он делает заключение о времени их строительства – Х - ХII в.в. Д.Ф. Винник дал объяснение отсутствия при раскопках кирпичей верхней части минарета, упавших при землетрясении.

При обследовании современных усадеб вокруг городища им зафиксированы многочисленные факты использования жженного кирпича Буранинского минарета в фундаментах, стенах, оградах, облицовке площадок, выкладке печей жителями усадеб.

В 1960 году впервые после консервации 1927 года разрабатывается проект ремонта, консервации и частичной реставрации минарета Бурана Государственным институтом проектирования «Киргизгипрострой». Автором проекта являлся архитектор В.Е. Нусов.

Проектом были предусмотрены следующие виды работ на Башне Бурана:

- заливка ганчевым раствором трещины на площади 8,0 метров квадратных;

- закладка выломов и разрушений с производством сложной фигурной кладки на коническом стволе минарета кирпичом древнего образца на ганчевом растворе;

- разборка и новая выкладка сложной фигурной кладки на цоколе минарета из кирпича древнего образца на ганчевом растворе объемом 36 метров кубических;

- расшивка швов ганчевым раствором с прибавлением 0,5 % силиката (жидкого стекла);

- выкладка ступеней внутренней винтовой лестницы из кирпича древнего образца «на ребро» на ганчевом растворе;

- выполнение защитного слоя верхней площадки минарета из ганча с прибавлением 0,5 % раствора силиката (жидкого стекла) и 5 % кирпичной муки на площади 30 метров квадратных.

С июня до сентябрь 1960 года успели выполнить только часть запланированных работ. На следующий и последующие годы работы были прекращены вплоть до 1974 года, когда начались широкомасштабные работы по научному исследованию и реставрации минарета Бурана.

В 1970 - 1974 г.г. по проекту Б.В. Помаскина специальные научно- реставрационные мастерские Министерства культуры Кыргызской ССР впервые провели научно обоснованную реставрацию башни Бурана на основе методически согласованных реставрационных решений.

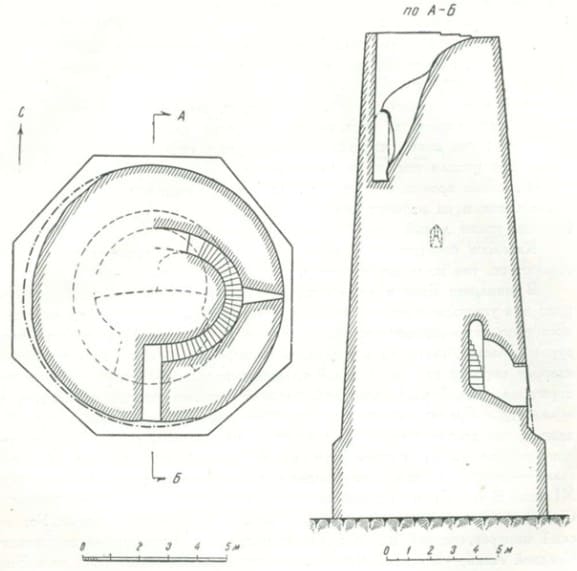

За пять лет работ был выполнен большой объем работ научно-проектной документации и реставрационных работ на минарете. Восьмигранный цоколь минарета восстановлен полностью взамен прежних ремонтных закладок. При восстановлении орнаментальной кладки граней цоколя были сохранены его подлинные участки.

Восстановленный орнамент документально подтвержден имевшимися фотографиями и рисунками прежних годов. Были полностью восстановлены из реставрационного кирпича разрушенные участки квадратного подиума восьмигранного цоколя.

Сделаны замены отдельных блоков мраморного цоколя подиума минарета. Была полностью восстановлена орнаментальная кладка поясов конического ствола минарета в разрушенных местах по всей высоте башни. В верхней части минарета была выполнена смотровая площадка с водоотводом.

Внутренняя винтовая лестница также была отремонтирована с заменой разрушенных древних кирпичей новыми реставрационными кирпичами. Для поднятия посетителей на верхнюю смотровую площадку была устроена новая металлическая лестница до входа в минарет на высоте 5 метров.

Однако, несмотря на большой объем реставрационных работ, на памятнике не были предусмотрены меры сейсмического укрепления минарета. В эти же годы, параллельно с реставрационными исследованиями проводились новые археологические исследования на городище и раскопки в непосредственной близости от минарета.

Работы проводил археологический отряд Института истории Киргизской ССР под руководством Д. Ф. Винника. В результате этих археологических раскопок была установлена глубина заложения фундамента башни, открыты остатки четырех культовых сооружений, здание бани, жилых помещений, трассы водопроводов и др.

Исследования 1970 - 1974 г.г. определили временной период существования города X - XIV веками. На основе проведенных в этот период исследований и реставрационных работ, а также учитывая большую научную, историко-познавательную и культурную ценность выявленных памятников, в 1976 году Совет Министров Кыргызской Республики принял решение о создании на базе Буранинского городища Республиканского археолого-архитектурного музея под открытым небом.

Территорию музея составляют центральные развалины городища площадью 36 гектар, а его центральным памятником является башня Бурана. Это решение стало главным событием в деле охраны и использования Буранинского городища и минарета.

В 2016 году в рамках празднования 1000-летнего юбилея уроженца города Баласагын Жусупа Баласагына были выполнены работы по частичной реставрации минарета Бурана. Были заменены разрушенные кирпичи облицовки подиума минарета с последующим устройством изоляционного покрытия.

Сделана частичная реставрация смотровой площадки минарета. Однако эти работы имеют временный и срочный характер в связи с юбилейными мероприятиями. Минарет требует глубоких исследований в целях его сохранности в статусе объекта Всемирного наследия.

В 2016 году в Анкаре издана монография «Архитектура Средней Азии эпохи Караханидов», в которой архитектура минарета Бурана рассматривается в ареале Центральной Азии, сказано о ее значении и месте в искусстве и зодчестве исламского мира.

Минарет Бурана, датировкой строительства которого считается XI век, относится к числу первых сооружений подобного типа на территории Средней Азии. Предполагается, что собственно мечеть, для которой был возведен этот минарет, находилась с западной стороны башни Бурана.

Первоначальная высота Буранинского минарета равнялась 44,5 метров. Как и у других минаретов эпохи караханидов, верх ее был увенчан куполом-фонарем, имевшим восемь оконных проема для азанчи, которые пять раз в сутки призывали верующих на молитву.

Сейчас высота башни составляет 24,6 метров, остальная часть ее обрушилась во время одного из сильных землетрясений, которое было в ХV или в XVI в.в. Функционирование Республиканского археолого-архитектурного музея под открытым небом «Башня Бурана» создало условия сохранения ценнейшего памятника средневековой архитектуры Кыргызстана, а также использования его вместе с другими археологическими объектами в культурно-массовых мероприятиях и туристских целях.

С каждым днем растет туристская привлекательность музея под открытым небом и минарета Бурана, посмотреть который приезжают не только жители Кыргызстана, но многих стран мира. Однако, еще предстоит большая работа по созданию соответствующей инфраструктуры музея под открытым небом.

Источник:

«Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов». Хе Фенг Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры имени Н. Исанова, Бишкек, Киргизская Республика, 61799147@qq.com

Джумамедель Джумабаевич Иманкулов Научно-исследовательского проектного института НИПИ Кыргызреставрация Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики, Бишкек, Кыргызская Республика, iman_jum@mail.ru

https://cyberleninka.ru/article/n/minaret-burana-izuchenie-v-proshlom-i-nastoyaschem/viewer