You are here

Ханга-баба. Ущелье на Мангышлаке. Шир-Кала. Письма Залеского к Шевченко.

Ханга-баба.

«это – горная долина на полуострове Мангышлак, где есть несколько больших деревьев шелковичных с ободранными листьями и несколько малых, покрытых зеленью. Есть там и обширное кладбище киргизское. Там мы останавливались, уходя и возвращаясь, когда мы с Антиповым искали залежей каменного угля»

Бр. Залесский в примечании к письму Т. Г. Шевченко. (Иван Франко, Письма Шевченко Бр. Залесскому. «Листочки к венку на могилу Шевченко», Львов, 1890 год, с. 37 – 38).

Так названо ущелье в 30 верстах от Новопетровского укрепления. Это ущелье от других отличается тем, что в нем росли тутовые деревья. Несколько стволов, правда, засохших, но крупных по размеру, свидетельствуют о том, что при заботливом уходе здесь могла бы произрастать растительность.

По соседству с этими вековыми деревьями находятся развалины домика Ханга-Баба, имя которого присвоено всему урочищу. Домик построен из камня, в нем больше десяти маленьких комнат. Самая большая расположена в центре и имеет форму круга, впритык к стенам которого расставлены тонкие колонны.

В стенах есть нечто вроде ниш. В свое время домик служил владельцу, может быть, школой или молельней. Владелец был почитаем как святой также туркменами, которые в давние времена дошли и до этих мест. Поэтому Ханга-Баба сегодня свято почитается.

Верующие, совершающие молитвы по углам этих развалин, и несколько верблюжьих черепов служат тому доказательством. Возможно, что он сам посадил эти деревья или, по крайней мере, ухаживал за ними, так как вокруг домика есть следы культур, продолжающих расти, как известно, вот уже долгое время.

Несомненно, он пытался заниматься земледелием и, должно быть, вырыл в оврагах немалое число колодцев. Все это было настоящим благом посреди бесплодной степи, и уже этого было бы достаточно, чтобы заслужить благословение потомков. На прилегающих холмах и дальше в долине можно увидеть много могил.

Видимо, следуя своему обычаю, киргизы предпочитали хоронить покойников рядом со святым. Киргизы не очень-то много знают о своих святых. Они чтят в них то, что, по их мнению, заслуживает самого большего уважения. Когда у них спрашиваешь, нет ли сегодня среди них или где-нибудь в Китае или Бухаре святого человека, в ответ слышишь «нет», что «время святых прошло».

Кто знает, был ли Ханга-Баба законодателем этих краев. Во всяком случае, он способствовал введению у киргизов хоть и неписаного, но закона, в течение долгого времени формировал их обычное право, которого затем стали придерживаться во всей степи.

На этот счет нет никаких точных данных. Что бы там ни было, раз уж мы заговорили о могиле человека, почитаемого киргизами, будет уместно сказать несколько слов об обычном праве, по которому бии решали дела и выносили наказания.

Совершивший преступление или нанесший ущерб кому-то должен был дать удовлетворение или откупиться от наказания. Откуп, или плата за преступление или нанесенный ущерб, воистину цена крови, у киргизов называется «кун». Как всякий откуп в степи, этот «кун» должен выплачиваться в овцах.

Так, по всеобщему признанию, преднамеренное убийство султана оплачивалось в 1500 или 2000 овец. За убийство бия - 1000 и т. д. Число овец за убийство постепенно уменьшалось вплоть до минимальной платы, полагавшейся за убийство бедного байгуша.

За убийство жены киргиз платил как за убийство чужеземца. Жена, убившая своего мужа, заслуживала смерти, то же самое за отцеубийство. Киргиз, убивший мать, платил за это как за убийство чужестранца. Детоубийство не наказывалось. Суд и кара за это возлагались на бога.

Кун платят самым близким родственникам и наследникам жертвы. Но если они не хотят его принять, требуя смерти убийцы, то состоится суд. В этом случае дело заканчивается дуэлью на холодном оружии между лицами, назначенными судом, и, чаще всего, один из дуэлянтов остается на поле боя.

Вот каким образом определяется такса за нанесенные раны: раны, повлекшие потерю зрения, слуха или же калечение рук и ног, потерю зубов приравниваются к лишению жизни. Тот, кто нанес другому эти 5 видов увечий, должен заплатить кун в пятикратном размере, как за убийство.

Но прежде он должен вылечить пострадавшего за свой счет. За смерть от нанесенных ран дается откуп как за рядовое убийство. За каждый отрезанный палец дается кун в 100 овец. Укравший должен вернуть краденое и, кроме того, заплатить штраф: 9 голов скота и часть своего имущества по указанию бия.

В то же время обворованный не может оставить себе стоимость штрафа, тем более отдать его родственникам. Он должен раздать все это чужим или же родственникам обвиняемого. Оскорбления и побои также оплачиваются подарками, которые оскорбленный не может оставить себе.

Киргиз, принудивший жену другого бежать с ним, должен возвратить жену ее мужу и вдобавок заплатить девятую часть своего имущества. Если жена, избегая своего мужа, живет с другим, то при обращении мужа к бию ему возвращают жену, а виновный несет публичное наказание.

Все же во всех этих случаях чаще всего обходятся без судей, пострадавший сам мстит за себя. После смерти мужа жена обязана выйти замуж за одного из близких родственников покойного. То же самое распространяется и на невесту, жених которой умер, не выплатив весь калым, или же если он сослан за преступление.

Женщины, имеющие взрослых детей, свободны от таких обязательств. В 15 лет киргиз считается совершеннолетним. После смерти отца естественным опекуном детей считается мать, а в случае смерти и матери опека над детьми и имуществом переходит к самым близким родственникам.

Ущелье на Мангышлаке.

«Мышление - великое достоинство, и мудрость в том, чтобы говорить истинное и чтобы, прислушиваясь к природе, поступать с ней сообразно»

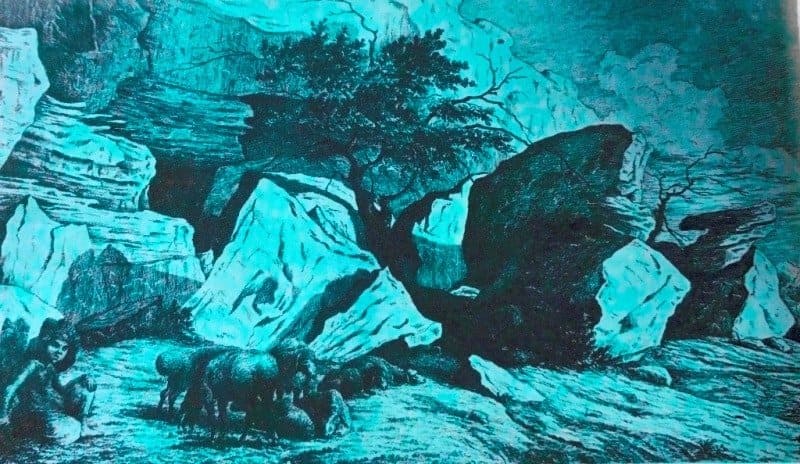

Известняковый слой, из которого состоит поверхность Мангышлака, во многих местах вокруг крепости Новопетровск изрезан оврагами, которые подступают вплотную к скалам. В расщелинах этих скал иногда пробиваются хилые кустарники.

Пастухи предпочитают вести туда свои стада: там бывают колодцы с водопойным желобом, вытесанным в известняке, можно также немного побыть в тени. В основном это стада овец, так как пастбищ для лошадей там нет. Киргизские овцы составляют особую породу.

Ноги у них длинные и сильные, они легко преодолевают большие расстояния, шерсть длинная и густая. Они хорошо переносят зиму, находясь под открытым небом, сами добывают себе пищу под снегом. Вместо хвоста у них то, что киргизы называют «курдюком», нечто вроде нароста в форме подушки, сало которого заменяет в степи масло и является предметом торговли.

Крупная овца может иметь до 40 фунтов такого сала. Особенно ценится очень нежное сало маленьких овец, называемых «кургашки». Во всей степи богатством пастухов являются эти овцы. Их шкура, используемая в России для меховых изделий, называется «сак».

Надо отметить, что овцеводы, живущие на правом склоне Урала, т. е. с европейской стороны, неоднократно и безуспешно пытались приучить к своим условиям эту породу овец. Но животные, лишившись степной пищи и переместившись за пределы Урала, начинали полностью вырождаться. Через год-другой они теряли свой курдюк.

Шир-Кала.

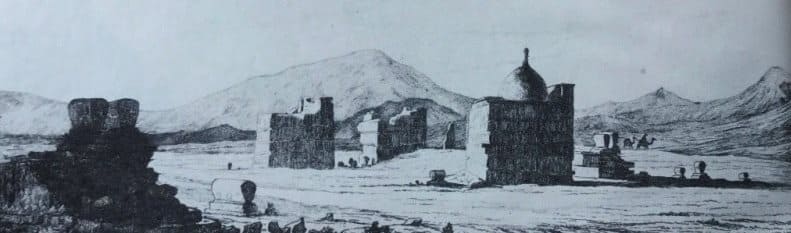

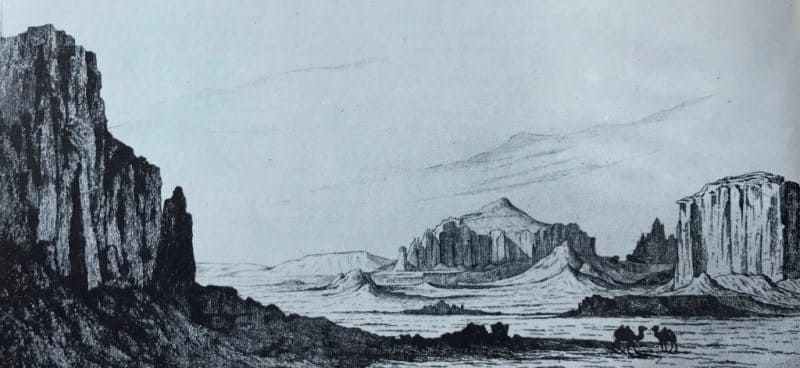

Так названа одна из меловых гор, входящих в цепь Ак-Тау. Одиноко возвышающаяся над совершенно гладкой равниной, она привлекает внимание своими очертаниями и отличается от других. Ее перегородки из мела, глины и грубого гипса высотой более 700 футов возвышаются перпендикулярно к равнине.

Предание киргизов утверждает, что на вершине Шир-кала раньше был форт, гарнизон которого долгое время выдерживал осаду и покорился только тогда, когда враги, вырыв подземный ход, добрались до колодца, находящегося во внутренней части горы.

Достигнув колодца, штурмующие отрезали все веревки на ведрах, которыми пользовались в гарнизоне для черпания воды, и жажда заставила осажденных сдаться. Нет киргиза в округе, не знающего это предание, но никто не может точно назвать ни время, ни связать его с чьим-либо именем.

Гора имеет в некоторых местах следы лестницы, скрытой между двумя перегородками. Ее нетрудно было вытесать, так как мел - нетвердый материал. Вершина горы совершенно пустынна, там и сям пробивается какое-нибудь хилое степное растение.

Нет никаких следов ни подземного хода, ни знаменитого колодца. Есть только несколько маленьких пещер, почерневших от копоти. Они, должно быть, служили убежищем для «джигитов» (степных грабителей), хотя в реальности гора - настоящее разбойничье гнездо.

Там недавно найдены старая кольчуга и несколько мелких татарских монет. Шир-кала издали кажется компактной массой, напоминающей своими формами, но в колоссальных размерах, римский Пантеон или какой-нибудь другой такого рода великий памятник античного периода. По мере приближения создается впечатление, что ты различаешь куски разрушенных стен, даже изолированные колонны, которые как будто завершаются статуями, разрушенными временем, - настолько зубчатая резьба меловых перегородок переменчива и полна оригинальности!

Долина Апазир.

«Обязательно посади дерево, даже если завтра придет конец света»

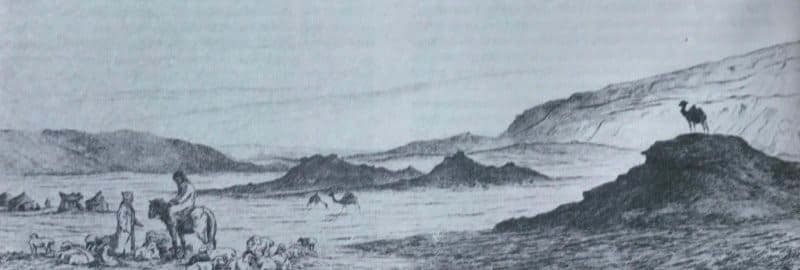

Этим именем названы несколько долин, простирающихся между холмами и известковыми оврагами на Мангышлаке. У них нет только им присущих особенностей, и они тем лучше могут дать общее представление о местности, похожей на многие другие.

Холмы и скалы перемежаются друг с другом, насколько может охватить взор. Там и здесь замечаешь солончаки зеркального блеска из-за присутствия соли, которой они пропитаны.

Чуть дальше - земля, поросшая полынью, а посреди этих складок местности время от времени замечаешь киргизский аул, небольшое стадо овец или же одинокого верблюда, лениво разглядывающего пустыню, - и все.

Полыни в степи растет так много, что воздух чуть пропитан ее резким запахом. Местная легенда гласит, что некий киргиз, случайно заехав в чужой край, полюбил его и забыл про свою кибитку и семью. Напрасно гонцы, отправленные его родственниками, дабы убедить его вернуться, описывали ему прелести степной жизни.

Он упорно сопротивлялся и не уступал им. Даже кумыс, который был специально привезен посланцами в отдельном торсыке, не подействовал на него. Посланцы пали духом и решили было вернуться без него в аул, как вдруг старший из них вынул из дорожной сумки пучок степной полыни.

Запах ее подействовал на беглеца сильнее, чем слова и вкус напитка, заставил его вспомнить прошлое, увидеть его глазами души. Оно ему показалось полным жизни и он не удержался, бросил все, отказался от удобств своего нового существования, вновь почувствовал себя киргизом и вернулся в свой аул.

В долине Апазир уже можно увидеть небольшие куски обработанной земли, но в горах они встречаются чаще. Киргизи сеют на них просо из Хивы, маис и нечто похожее на сорго, присущее этим краям и называемое ими «джигура».

Из него они делают крупу. Эти клочки земли очень маленькие по размеру, их обрабатывают иногда плугом, в который запрягают лошадь, но чаще всего используют мотыгу. Под палящим небом Мангышлака можно в год убирать по 2 урожая, но при условии постоянного полива.

Киргизы, занимающиеся этим микроскопическим земледелием, выказывают не только большое терпение, но и обнаруживают знание оросительной системы. Они проводят воду на свой небольшой участок из многочисленных источников в горах, причем иногда на расстояние 6 или 8 верст.

Таким образом, им удается охватить поливом всю долину. Это явное влияние соседства Бухары, пересеченной каналами и не знающей никакого другого метода обработки земли, кроме орошения. Везде, где есть обработанные поля, видишь киргиза с мотыгой, следящего за тем, чтобы ни один канал не был завален камнем.

Он моментально приводит все в порядок и поливает одну за другой свои грядки. Такие плантации, кажущиеся посреди знойной и бесплодной степи настоящими оазисами, можно увидеть также на берегах Сыр-Дарьи. Сказывается, конечно же, близость Хивы, где обилие воды позволяет собирать с плантаций хороший урожай.

Но киргизы любят все же питаться мясом и молочными продуктами больше, чем кашей. Они прежде всего пастухи, и даже в таких условиях обрабатывать землю им претит. Немногие из них, правда, размещаются вокруг своих полей и занимаются обработкой земли.

Это занятие в их глазах является второстепенным, и они готовы отказаться от него при первом удобном случае. Они не любят нигде закрепляться, т. к. нуждаются в постоянном перемещении, что составляет сущность их кочевой жизни.

Чтобы приучить их к оседлости, надо бы не только изменить природу этой неблагодарной почвы, но и совершить настоящую революцию в характере ее жителей. Походы русских не смогут совершить такого чуда. Они увеличат число постов, их поселенцы займут новые места у берегов реки, торговля увеличит число станиц на берегу моря, но, однако же, степь долго еще будет оставаться океаном песка и зелени, где человек - случайность и занимает крайне малое место. А киргиз будет передавать своим потомкам вкус кочевой жизни.

Кладбище Агаспеяр.

Одно из красивейших кладбищ на Мангышлаке - кладбище Агаспеяр. Горы Ак-Тау словно фантастическим хороводом окружают долину, где расположено кладбище. Могил там - неисчислимое множество. На рисунке мы воспроизводим только главные.

Они отличаются от остальных тем, что орнамент фронтона вырезан в виде барельефов, окрашенных очень живыми красками. Мавзолеи, согласно обычаям этой части степи, построены из тесаного камня, сцементированного песком, глиной и известью, и окружены глыбами хорошо отесанного известняка.

Вход в мавзолей такой низкий, что надо вдвое согнуться, чтобы пройти туда, но двери всегда распахнуты. Внутри несколько простых надгробий, без надписей, или просто маленькие возвышения, означающие могилы, напоминание о том, что здесь прах многих людей, возможно, целых семей.

Не являются ли они фамильными склепами султанов, могилами каких-либо старейшин или иных знаменитых среди кочевников людей? Киргизы об этом ничего не знают. Они лишь настойчиво утверждают одно: эти сооружения восходят к очень давним временам.

Барельефы и хорошо сохранившиеся краски как будто доказывают обратное. Но ведь климат здесь очень сухой, он помогает строениям сохраниться, дожди выпадают за лето только два-три раза, а немилосердное солнце придает здешней глине твердость камня.

Наряду с большими памятниками масса маленьких разного жанра: чаще всего надгробные памятники округлой формы с выпуклым арабским орнаментом в восточном духе. Довольно мягкий материал, из которого они выполнены, облегчал работу, но рисунки так красивы и чисты и выполнены они настолько тщательно, что, глядя на них, невольно сожалеешь, что они не из мрамора.

Надписи, которые, впрочем, редки, сделаны на татарском. Все, что рельефно выполнено на этих могилах, свидетельствует о большом вкусе и заботливой руке. Напротив, изображения коней, верблюдов, лука и даже человеческих' фигур, которые нарисованы или скорее выбиты острым орудием и носят характер исключительно варварского искусства, удивительно напоминают пачкотню детей, когда они прямыми линиями рисуют коней и людей. На вершине этих обелисков обычно есть углубление.

Это связано с прекрасной и поэтичной идеей пастухов, живущих всегда в слиянии с природой. Эти углубления сделаны специально для дождевой воды, чтобы в этом безводном краю птицы стаями могли бы утолять жажду и превозносить создателя у надгробных памятников покойников.

Самые значительные кладбища находятся на Мангышлаке. Глядя на их размах, можно поду мать, что они хранят в себе целые поколения. Были ли здесь когда-то значительные сражения? Более правдоподобным представляется, что Большая Орда, которая длительное время властвовала над Россией и имела столицу в устье Волги, похоронила своих мертвых в соседстве со святыми.

Несомненно, что местные жители никогда не смогли бы заполнить эти кладбища. Близость Самарканда и Бухары, других стран, известных ранее своей передовой цивилизацией, объясняет, с другой стороны, более тщательную архитектуру захоронений, возвышающихся в этих безлюдных краях.

Огромные кладбища существуют также возле Сыр-Дарьи. Одно из значительных расположено в степи между Уралом и Аральским морем, на берегу маленькой реки Тургай. Оно называется Хан-Суек, что означает «кости хана». По киргизскому преданию, там находятся кости предков Мамая, который когда-то разорял Москву и всю Русь.

Площадь этого кладбища более половины квадратной версты, оно усеяно памятниками, часть которых из гранита и мрамора. Но жители не могут сказать о них ничего определенного. Киргиз спокойно пасет своих баранов у приходящих в упадок могил батыров и ханов, совершенно не думая о них. Цепь традиций на нем прерывается, а последние следы их только у стариков и сказателей-ертеги.

Могила киргизского святого.

Эта могила находится недалеко от Шир-кала и, по словам киргизов, является могилой Далисмана. Отсюда и ее название: Далисман-мулла-аулие. Слова «мулла-аулие» означают «могила святого», на что указывают также жердочки над склепом или же множество верблюжьих черепов и рогов архара.

Архаром называют вид горного барана с огромными рогами, встречающийся в горах Ак-Тау. Хотя эти рога уже долго лежат на могилах и попорчены временем, часто их вес достигает 100 фунтов. Кто же был Далисман и когда он жил? Киргизы не знают.

Надпись, сохранившаяся на стене, указывает, что это был султан. Он, очевидно, жил в небольшой пещере, освещенной через отверстие в потолке. Жилье его находилось недалеко от места его захоронения. Киргизы очень почитают это место, берегут его как чудотворное.

Приходят туда молиться и приносят в жертву овец в честь святого, к которому обращаются в минуты несчастий. Маленькая пещера, почерневшая от дыма, носит следы этих приношений и обедов. В степи очень много могил святых, они отличаются от других воткнутыми шестами.

Каждая часть степи имеет своих особых святых, а вокруг их могил понемногу образуются кладбища, так как киргизам нравится хоронить там своих покойников. Ничего не зная о своем собственном прошлом, они не далеко ушли и в знаниях о святых.

Когда спрашиваешь об этом, они обычно отвечают, что он был набожен, помогал своим ближним, вел благочестивый образ жизни, соблюдал большие посты, никогда не пил кумыс, а пил только айран. Киргизы, которые к тому же любят поесть, испытывают огромное уважение к добродетели трезвости.

Понятие святости всегда зиждется у них на морали. Чтобы прослыть признанным батыром, достаточно обладать большой физической силой, ловкостью, а часто даже коварством. Напротив, чтобы прослыть святым, надо жертвовать собой, преодолеть свои слабости; нужно быть альтруистом.

Их понимание святости - на уровне примитивных пастушеских племен и не идет дальше некоторых изречений из Библии. Один из самых красивых и известных мавзолеев - мавзолей святого Актыкена, расположенный недалеко от Мугоджарских гор. Он порос кустарниками.

Знаменит он также и тем, что рядом находится гробница его дочери, названная Кыз-аулие («гробница святой девы»), на которой растет красивое дерево с гнездом орла на верхушке. Гробница, обложенная камнями, высокочтима, и множество лоскутков и других даров такого рода висят вокруг нее так же, как мы это видели на ветках священных деревьев.

Все, что известно о дочери Актыкена, это то, что она умерла девственницей в юном возрасте.

Кладбище Долы-апа.

Это кладбище находится на Мангышлаке, на восточном склоне горной цепи Ак-Тау и похоже на все остальные. Наряду с кладбищем Агаспеяр оно может дать точное представление о киргизских захоронениях. На этом кладбище множество надгробий, увенчанных двумя маленькими плитами из камня.

Этот вид памятников составляет особенность Мангышлака, потому что гробницы такой формы мне не встречались ни в какой иной части степи. Долина Долы-апа кишит скорпионами и фалангами, и, хотя этих мерзких насекомых очень много повсюду в степи, здесь их намного больше, чем где-либо.

Их встречаешь под каждым камнем. Степные скорпионы малы по размеру и имеют желтоватую окраску, хотя иногда встречаются и черные. Фаланга имеет в длину два дюйма, у нее большие глаза фиолетового цвета, на кончике мордочки два маленьких крючочка, один - сверху, другой - снизу, которыми она кусает.

У нее десять очень длинных ног и еще множество маленьких ножек под брюшком. Она быстро бегает, очень зла и настолько прожорлива, что пожирает даже других фаланг. Укус ее очень опасен. Бараны - заклятые враги фаланг и поедают их с жадностью.

Киргизы из этого заключают, что шкура овцы - лучшая защита от фаланг, а потому расстилают эти шкуры в своих кибитках

Меловые горы.

На расстоянии 150 верст от Новопетровска на Мангышлаке возвышаются два ряда гор, отличающихся друг от друга. Они, видимо, вулканического происхождения. Извержение разделило Аральское и Каспийское моря, образовав плато Усть-Урт.

Горы представляют нам последовательно все пласты местной почвы. Самый недавний и последний пласт состоит из известняка, который и составляет сегодня поверхность полуострова. Следующее образование - это меловой пласт, за которым следует слой зеленого песчаника.

Этот мелкий песок образовал горы Кара-Тау («черные горы»), названные так из-за их темной окраски. Горы эти содержат все характерные признаки сгоревшей почвы. В горах Кара-Тау есть гранит, разного рода кристаллы и др., тогда как Ак-Тау («белые горы») состоят только из мела и мергеля.

Последние неоспоримо превосходят первые по своей живописности. Они простираются длинными и извилистыми хребтами, затем в нескольких местах прерываются на отчетливые группы и приобретают вид гигантских и фантастических развалин причудливых фортов, городов, пышных дворцов.

Совершенно белые, будто покрытые розовой крышей, они словно заполнены разнообразными колоннами. Впечатление такое, что любуешься индийскими храмами, только без пышной растительности. Солнечные лучи, пробиваясь через тучи, создают разноцветные отблески, и иногда горы предстают в феерической красоте.

Ночью при лунном свете местность меняет свой облик. Все кажется еще более грандиозным. Посреди окружающего вас одиночества вы словно оказываетесь в другом мире, торжественном, огромном и безмолвном, где будто бы живут гигантские призраки.

Воображение поэта здесь наполнилось бы фантастическими существами. Почва в окрестности голая и бесплодная, овцы и верблюды мало что могут найти для пищи, но, поскольку в этих краях водятся источники, встречаются небольшие киргизские аулы.

Горная гряда Ак-Тау.

Название Ак-Тау («белые горы») очень точно найдено местными жителями. Это цепь гор, имеющих одинаковую геологическую структуру и аналогичную между собой форму. Они предстают как огромная отвесная стена, поделенная на перегородки и впадины, окружающая почти кругообразно более короткую, но высокую цепь гор Кара-Тау.

Последние имеют вершины, такие, как Кара-Шеку, высотой в 2200 футов, в то время как у гор Ак-Тау, имеющих ровную высоту, нет вершин, превышающих 700 футов. Группы отделившихся гор имеют разные названия. Те, что мы воспроизводим, названы киргизами так: Узир-Тау, Акмыш-Тау и Кайрак-Тау.

Они так же, как и вся цепь гор, окружены плоской пустыней, где редкие овцы с трудом находят нужную траву. В расщелинах гор, а также в небольших теневых участках иногда растет копьевидный коровяк или дикий миндаль. И больше ничего живого, нет даже птиц.

Только облака плывут в небе и, оживленные солнечными лучами, окрашивают на какое-то время эти беловатые массы. Киргизские аулы редко встречаются в этих краях, так как стадам в поисках воды пришлось бы делать слишком большие переходы.

Иногда, но очень редко, киргизы располагаются у какого-нибудь источника, занимаются орошением и сеют немного проса и джигуры. Они обрабатывают только небольшой клочок земли, и это нисколько не меняет общий пейзаж. Как только проведен сев, киргизская семья не покидает это место до самой жатвы, несмотря на зной.

Поэтому иногда в этих белых горах можно встретить одинокого верблюда, принадлежащего какому-нибудь аулу, не различимому отсюда, затерянному в ущелье или на берегу ручейка.

Конец.

Источник и рисунки:

Бронислав Залесский. «Путешествие в киргизские степи». 1865 год.

Перевод с фрнцузского на русский Ф.И. Стекловой, Б.И. Садыковой. Перевод с русского на казахский К. Сегизбаев.. Алматы, Онер, 1991 год.

Письма Залеского к Шевченко.

«Поскольку Шевченко было запрещено рисовать и однажды из-за портретов он уже попал было в тюрьму, из осторожности мы в своих письмах называли его рисунки шерстяной материей. Две штуки шерстяной материи - означало две акварели. Продавал я их обычно в Оренбурге, но иногда они попадали и на Украину, где их ценили исключительно из любви к художнику-поэту»

Бронислав Залеский. «Из заметок к письмам Шевченко».

Шевченко был сослан в солдаты Оренбургского корпуса. На приговоре царь Николай собственноручно написал, что ему запрещается «писать, петь и рисовать» - вот за ним и следили, чтобы он не позволял себе всего этого. Сослали его в маленькую крепость на границе степи, называемую Орской, где он нес солдатскую службу.

Но в 1849 году капитан Бутаков, строивший на Сырдарье суда и составлявший карту Аральского моря, взял его с собой с разрешения командира корпуса, генерала Обручева. Там Шевченко срисовывал очертания Аральских берегов и степные укрепления.

Спустя два года он вернулся с Бутаковым в Оренбург и пользовался относительно большой свободой: нести службу его не заставляли, он рисовал портреты и тем жил. Злой человек подал донос в Петербург. Назначили следствие.

Бедный поэт целый год просидел в тюрьме с грабителями, а затем по приказу из столицы его сослали солдатом в маленькую крепость на восточном берегу Каспийского моря, где он оставался до самого увольнения со службы, то есть до 1859 года.

Там вместе с ним я провел все лето 1852 года. На Мангышлак был послан горный офицер Антипов искать залежи каменного угля; к его отряду были прикомандированы Турно, племянник генерала Дембинского, и я; в Новопетровском укреплении мы упросили его взять также и Шевченко.

В одной палатке, то есть в так называемой киргизской кибитке, мы провели все лето. Шевченко рисовал и чувствовал себя свободным. С того времени у меня с ним установились близкие отношения.

Письмо 1 (1855 год).

Байгушами киргизы называют нищих. Шевченко говорит здесь о своем рисунке, который он прислал мне для продажи и на котором как раз были изображены такие степные нищие. Акварели Шевченко обычно рисовал сепией. Он очень высоко ценил Рембрандта и в своих работах обычно искал сильное, даже фантастическое освещение, по примеру голландского мастера.

Цейзик был аптекарем в Оренбурге. Добрейший человек, он скрашивал участь ссыльных, - насколько мог, каждому старался услужить. У него было много детей, и Шевченко, живя в Оренбурге, любил с ними играть. Илецкая Защита - название степной деревни в 60 верстах от Оренбурга, где есть удивительно богатые залежи соли: очень толстый ее пласт, едва прикрытый слоем земли толщиною с полсажня. Г

орный комендант Дмитриев, незадолго присланный туда, любил картины; у него было нечто вроде небольшой галереи. Художник Брюллов - учитель Шевченко в Академии художеств /297/в Петербурге. Шевченко сохранил к нему глубокое уважение и сердечную привязанность до конца жизни.

Колесинский, уроженец Лидского уезда, также был сослан в солдаты Оренбургского корпуса; познакомился с Шевченко в Орске. Мостовский - молодой офицер.

- «Совой» Шевченко называет Эдварда Желиговского - под этим псевдонимом он издал своего «Jordana». Он был сослан в Петрозаводск, но поскольку тамошний климат был ему вреден, удалось добиться, чтобы его перевели в Оренбург, где он пробыл несколько лет. Шевченко хорошо говорил по-польски; Мицкевича, Залеского, а отчасти и Красинского не одно произведение знал на память, но писать по-польски не решался.

Я ему писал всегда по-польски, а он отвечал мне на своем наполовину русском, наполовину малороссийском языке. Ксендз Михал Зеленка - доминиканец, инспектор школ в Гродно; в 1832 г. по делу эмиссара Воловича был выслан в Оренбург, где стал капелланом корпуса.

Его стараниями был построен небольшой костел в Оренбурге. Став одним из влиятельнейших людей в городе, он пользовался всеобщим уважением. По обыкновению мы называли его «ojcem prefektem», что было ему очень приятно, так как напоминало гродненские времена.

Он очень любил молодежь.Середницкий Евстафий, прослужив десять лет в солдатах, был произведен в офицеры; родом с Украины; очень богатый человек. По воцарении Александра II вернулся на родину.

Письмо 2 (от 20 мая 1856 год).

Я часто посылал Шевченко книги. «Мертвые души» Гоголя тогда читали и рвали друг у друга из рук по всей России. Поскольку Шевченко было запрещено рисовать и однажды из-за портретов он уже попал было в тюрьму, из осторожности мы в своих письмах называли его рисунки шерстяной материей.

Две штуки шерстяной материи - означало две акварели. Продавал я их обычно в Оренбурге, но иногда они попадали и на Украину, где их ценили исключительно из любви к художнику-поэту. Генерал Бюрно, родом савойяр, был капитаном под Ватерлоо.

е желая служить Бурбонам, перешел в русскую армию и дослужился до генерала по инженерной части. Он много строил в Севастополе, но был очень беден. Чистая, честная душа, он делал нам всем много доброго. Часто можно было видеть его с евангелием в руках - однако лишь с примечаниями Ламенне.

Он любил искусство и иногда сам для забавы рисовал цветы и пейзажи. При нем я впервые попробовал писать масляными красками, пользуясь его добротой. Шевченко, познакомившись с ним, очень его уважал. Ираклием звали коменданта Новопетровской крепости, по фамилии Усков, от которого в полном смысле зависела жизнь и смерть Шевченко.

Это был простой, но добрый человек. Фотография в ту пору едва появилась в Оренбурге. Новый командир корпуса Перовский часто говорил о ней, получая снимки из Петербурга. Аптекарь Михаил Цейзик купил себе аппарат и часами с ним возился.

Новопетровский комендант тоже мечтал о такой забаве. Берега Каспийского моря зимой замерзают, на несколько месяцев прерывается всякая связь с Европой, и в маленьком убогом укреплении царила страшная скука. После назначения Перовского генерал-губернатором и командиром корпуса все ссыльные стали надеяться на облегчение своей судьбы; питал такую надежду и Шевченко.

Но когда художнику попросили у царя Николая разрешение нарисовать образ для церкви Новопетровского укрепления и к просьбе присовокупило свои наилучшие рекомендации местное командование, последовал отказ. Это глубоко задело бедного поэта, вконец лишая его всякой надежды.

«Варнак» и «Княгиня» - две повести, присланные мне Шевченко для напечатания в каком-либо из русских журналов. Карл Герн - капитан генерального штаба, честный человек, друг и защитник Шевченко. На его печати был польский герб, происходил он из курляндской семьи - верноподданной всех правительств, под властью которых оказывалась эта провинция, доказательством чего была генеалогия семьи.

Сам Карл, будучи протестантом, женился на православной, его сыновья стали уже православными, а один из предков Карла был католиком.

Письмо 3 (январь 1854 год).

После экспедиции в Коканд и покорения крепости Ак-Мечеть (переименованной в форт Перовский) у меня появилась надежда вернуться домой, с чем и поздравлял меня Шевченко. Но меня лишь произвели в офицеры, и еще целых три года мне пришлось служить в армии.

«Трио» - так Шевченко назвал присланный им гипсовый барельеф. Изображал он внутренность киргизской кибитки, в которой киргиз играет на «балалае», киргизка мелет на жерновах, а третий (теленок) мычит. Продать его удалось без труда, и я выслал Шевченко деньги.

Варвара - фамилии теперь уже не помню - старушка, опекавшая Шевченко на Украине. Известия о ней он всегда получал с самой большой радостью, ибо имел чуткую душу, а сердце, хотя и страстное, но бесконечно благодарное.

«Монахом» называется скала над морем близ Новопетровска. Лев Филиппович Эккельн, дежурный штаб-офицер при Перовском, добрый человек, большой приятель Сераковского, Желиговского и др. Его положение давало ему возможность влиять на судьбу Шевченко, и мы возлагали на него большие надежды.

Актау и Каратау - цепи белых и черных гор, сложенных из мела и бурого песчаника на Мангышлаке. Ханга-Баба - урочище на Мангышлаке, где росло несколько больших тутовых деревьев с оборванными листьями и несколько десятков малых, покрытых зеленью.

Есть там и обширное киргизское кладбище. Мы там останавливались, выступая в поход и возвращаясь из него, когда вместе с Антиповым искали залежи каменного угля. Фон Бэр - академик, посланный с научной целью, - очевидно, Географическим обществом, - для исследования берегов Каспийского моря.

Он был в Новопетровском укреплении вместе с писателем Данилевским. Герн был тогда назначен комендантом одной из вновь заложенных крепостей над Сырдарьей. Куандарья и Амударья - рукава реки, впадающей в Аральское море.

Желиговский, по приезде из Петрозаводска над Онегой, рассказывал, что трое старых знакомых Шевченко много и с большой теплотой рассказывали ему там о нем. Это очень порадовало бедного отшельника. Белозерский, один из петрозаводских друзей Желиговского, большой почитатель Шевченко, украинец. Ныне сенатор в Варшаве.

«Катерина» - одна из небольших стихотворных поэм Шевченко, которой сам он, видимо, придавал большее значение, нежели другим. Алексей Иванович Бутаков, капитан флота, составлявший карту Аральского моря и много сделавший для Шевченко, был назначен командиром Аральской флотилии. Он тогда как раз женился.

Поспелов - молодой офицер. Горонович - художник, учившийся в Петербургской академии; рисовал по преимуществу лошадей и степные сцены. «Бык с киргизом» - барельеф, над которым работал Шевченко. Михайлов - молоденький офицер, переведенный из Новопетровска на службу куда-то в другое место.

Томаш Вернер - ссыльный солдат, был при Бутакове на Аральском море вместе с Шевченко. Это была очень благородная натура. Произведенный в офицеры, вернулся домой в 1859 году. 9-й пехотный линейный батальон Оренбургского корпуса стоял в Богословске, в северной части Уральских гор для охраны медных копей и промывки золота.

В этот батальон меня назначили после производства в офицеры, пришлось туда выехать. Людвиг Турно, о котором я уже упоминал, вернулся в Варшаву после нескольких лет службы.

Письмо 4 (от 6 июня 1854 год).

Это письмо было послано в Богословск, действительно сплошь окруженный лесами. Кедровые, еловые и сосновые боры покрывают все пространство, сколько хватает взгляда, до самого горизонта. И на этом темном фоне только кое-где речка или ручей вьются синей лентой или, будто оконце, светится гладь озера либо пруда.

Хлеб там уже не созревает, муку привозят из соседнего, южного уезда. Лето очень короткое, но жаркое, зима долгая и холодная. Зигмунт Сераковский - тогда еще солдат или, быть может, унтер-офицер; в 1863 году - подполковник генерального штаба, казнен в Вильно Муравьевым 27 июля.

На стихи Желиговского «Dwa słowa» Монюшко позже написал музыку. Томаш Вернер вместе со мной был переведен в один батальон, стоявший в Богословске и на так называемых Туринских рудниках.

Письмо 7 (от 10 февраля 1855 год).

«Христос в терновом венце» и «Иоанн Креститель» - два небольших овальных барельефа Шевченко, которые он прислал позже. Мы сами с Герном делали с них гипсовые отливки, однако это нам не очень удавалось; потому-то мы и просили у Шевченко инструкций, ведь в Оренбурге об этом никто понятия не имел.

Мне было поручено устроить новую библиотеку, основанную при канцелярии генерал-губернатора. Имелось в виду собрать там сведения о Центральной Азии. Ради этого меня освободили от военной службы, что было для меня истинным благодеянием.

Этим я, главным образом, обязан был Григорьеву и, разумеется, Перовскому. Гурьев - маленький городок на западном берегу Каспийского моря, в устье Урала. Суда из Астрахани шли сначала в Гурьев, и уже оттуда - в Новопетровск; когда же море у берегов замерзало, суда зимовали в Гурьеве.

Алексей Плещеев, молодой русский поэт, был сослан в солдаты по делу Петрашевского вместе с Ханыковым, Голинским и несколькими другими в конце царствования Николая, может, за год до его смерти. Фрейман, генерал инженерных войск, приезжал инспектировать Новопетровское укрепление; вернувшись, сделал представление о Шевченко, свидетельствуя, что он заслуживает помилования. Однако последствий это не имело.

Письмо 8 (от 25 сентября 1855 год).

Во время этого нашего общего путешествия по степи Шевченко как-то раз, разгорячившись и говоря искренно, признался мне, что жалеет о своих «Гайдамаках» и всем том направлении, что теперь он знает Красинского и наших поэтов и в душе все это осуждает.

Однако прибавил:

- «Ты уж извини, это было у меня в крови, ведь я родной внук одного из гайдамаков, пусть это тебе все объяснит».

В той экспедиции Шевченко сделал для меня черным углем свой портретик, офорт с которого прилагаю. Портретик был очень похож; вместо зеркала художник пользовался кувшином с водой, ибо другого зеркала у нас в степи не было.

Не было также ни бритвы, ни цирюльника, потому мы отрастили бороды, хотя оба были солдатами. За знакомство с Трубецким, впоследствии отцом княжны Морни, а тогда солдатом в Оренбурге, который еще с Петрозаводска знал Желиговского, последнего приказано было выслать в Пермь.

После неоднократных просьб Перовского Желиговскому было разрешено остаться в его генерал-губернаторстве, но строго приказано выехать из Оренбурга; он был переведен в Уфу. Из-за этого он лишился общества всех своих приятелей и знакомых в Оренбурге, что было для него очень тяжело, особенно поначалу.

К тому же он в ту пору сильно болел. Сераковский находился тогда при генерале Бюрно в новопокоренной крепости Ак-Мечеть (форте Перовском), в Коканде над Сырдарьей. Ее наново перестраивали и укрепляли. «Йордан» - книга Желиговского, запрещенная после выхода второго издания; автор ее был выслан в Петрозаводск вместе с несколькими другими лицами, в том числе и госпожой Дестронг.

Отсюда, как упомянуто выше, он был переведен в Оренбург, а затем в Уфу. После смерти Николая вернулся в Петербург, где издавал «Słowo», вскоре также запрещенное.

Письмо 9 (от 21 апреля 1856 год).

Аркадий - один из наших больших друзей и верных защитников среди бед солдатской жизни; к тому времени он уже три года жил в России, поселившись в Одессе, однако переписывался с нами и помнил обо всех, с кем делил свое сердце. Фамилии его не называю, так как ныне он живет в Польше и имеет семью.

Письмо 11 (от 10 апреля 1855 год).

В Оренбурге, вернее за Оренбургом, на другом берегу реки Урал, есть красивая роща - единственное тенистое место, за ним уже открывается голая степь. Он был этому очень рад и безмерно любил поэму Богдана «Przenajświętza rodzina».

Письмо 12 (от 8 ноября 1856 год).

Когда перед Перовским заступались за Шевченко, он рассказывал следующий анекдот: Шевченко, будучи в Киеве учителем рисования, одевал свитку и ходил по корчмам, где собирался народ, имея, по обыкновению, полные карманы пшеницы.

Приведя своих слушателей в доброе расположение беседой и песнями, он доставал одно зерно и, положив его посреди стола, спрашивал: «Что это означает?» Через минуту отвечал сам: «Это царь». Потом клал /302/ рядом еще несколько таких же зерен, называя их министрами, генералами, губернаторами.

Следующий круг составляли низшие чиновники, затем помещики, так называемые паны.

Уложив все это, велел мужикам хорошенько присмотреться к этим зернам, а затем вынимал из кармана целую горсть пшеницы и засыпал ею уложенные круги, приговаривая:

- «А это, мужики, мы. Ну-ка, найдите теперь царя, и генерала, и губернатора, и пана?»

Рассказывая это, Перовский обычно кончал тем, что человек, забавляющийся такими проповедями, опасен и что допускать его к народу нельзя. Это было причиной того, что Шевченко, несмотря на многочисленные старания, был освобожден позже других.

В 1860 году я видел у Шевченко в Петербурге более десятка рисунков (собственно, акварелей, исполненных сепией), составлявших притчу «О блудном сыне». Что с ними сталось - не знаю. Шевченко жаловался, что земляки на Украине непременно требуют его подписи на рисунках, не желая без нее покупать; он же боялся подписываться, так как ему запрещено рисовать.

Письмо 13 (июнь - сентябрь 1856 год).

У меня уже была почти полная уверенность, что меня освободят от службы и разрешат вернуться домой. Сераковский сразу же после прибытия в Оренбург в 1849 г. был направлен в Уральск и там начал солдатскую службу. Целый год он был в Новопетровском укреплении, но еще до того, как туда был сослан Шевченко; только потом, после больших стараний, он был переведен в Оренбург во 2-й линейный батальон, где и оставался, пока не был переведен в офицеры.

Только на некоторое время он был откомандирован к генералу Бюрно в Ак-Мечеть. Турно, уже несколько лет будучи офицером, жил тогда в Уфе, однако разрешения вернуться домой еще не получил, оно пришло позже.

Письмо 14 (от 10 - 15 февраля 1857 год).

Джугара или джигура - так местное население на Мангышлаке называет растение, похожее на кукурузу или просо; из него получают крупу и муку, а также корм для скота. Она была привезена в Литву, однако размножить ее не удалось, так как она не вызревала в нашем климате.

Письмо 15 (от 8 - 20 мая 1857 год).

Граф Константин Тышкевич собирался тогда в свое путешествие по Вилии и приглашал меня для срисовывания видов с натуры. Это было последнее письмо из Новопетровска. В следующем месяце Шевченко получил освобождение от службы с разрешением вернуться в Петербург.

Прибыв туда, он получил звание академика в Академии художеств и поселился в столице. Много писал, делал офорты; насколько я знаю, за масляные краски не брался. Крестьянский вопрос привел меня в Петербург, он также живо был занят им - тогда мы часто виделись.

Если кому-либо потребуется уточнить подробности нашей жизни в Оренбурге, он найдет их в дневнике Ясенчика под заглавием «Dziesięć lat niewoli moskiewskiej» (Lipsk, 1867, w Bibliotece pisarzy polskich» Brockhausa) и в моей статье «Wygnańcy polscy w Orenburgu» («Rocznik Towarzystwa historyczno-literackiego w Paryżu na rok 1866»).

Несколько добрых и глубоких слов о Шевченко сказано в при-/303/мечании Богдана Залесного к его стихотворению под заглавием «Mogiła Tarasowa», напечатанному в книге Богдана «Oratorium Wieszcze» (Paryż, 1865).

Примечания.

Впервые опубликовано на украинском языке в кн.: «Листочки до вінка на могилу Шевченка в XXIX роковини його смерті». - Львів, 1890. - С. 23 - 56, где примечания Бр. Залеского к адресованным ему письмам Шевченко помещены в переводе И. Я. Франко с польского языка.

Примечания собственноручно написаны Бр. Залеским на полях копии писем Шевченко, предназначавшейся для публикации в одном из чешских изданий и впоследствии обнаруженной М. Павлыком в архиве польского писателя Юзефа Крашевского.

Ныне эта рукопись хранится в Научной библиотеке АН УССР им. В. С. Стефаника во Львове (фонд новых поступлений, № 274). Печатается по указанному автографу Бр. Залеского (с польского на русский язык переведено впервые).

В своих примечаниях, написанных по памяти через много лет после оренбургской ссылки, Бронислав Залеский допустил ряд неточностей, в том числе хронологических. Некоторые из них были указаны в свое время И. Франко (напр., утверждение, будто Шевченко был освобожден из ссылки только в 1859 году); другие отмечены здесь, причем авторский текст Бр. Залеского оставлен без изменений.

Поскольку в то время были установлены не все даты писем Шевченко, в копии, на которой делал свои пометки Бр. Залеский, хронологическая последовательность писем не выдержана. Сохраняем тот порядок их подачи и нумерацию, которые приняты в рукописи.

Отсутствующие там действительные даты писем приводятся в квадратных скобках. Автографы писем Шевченко к Бр. Залескому были обнаружены в Национальном музее в Кракове (см.: Полотай А. Новознайдеш автографи листів Т. Г. Шевченка до Броніслава Залеського. Рад. літературознавство. - 1971. - № 6. - С. 59 - 73).

Шевченко был сослан в солдаты... - Суда над участниками Кирилло-Мефодиевского общества не было; Шевченко был сослан по личному распоряжению (конфирмации) царя Николая I. ...ему запрещается «писать, петь и рисовать»...

- Слухи, что Шевченко якобы было запрещено не только писать, рисовать, но и петь, даже разговаривать, действительно были распространены в то время, что отразилось и в некоторых мемуарах.

...в 1849 году капитан Бутаков... - В Аральскую экспедицию Шевченко отправился из Орской крепости 11 мая 1848 года.

...целый год просидел в тюрьме с грабителями... - Во время следствия по доносу Н. Исаева Шевченко находился в заключении в каземате Орской крепости с июня по август 1850 года.

Там вместе с ним я провел все лето 1852 г. - Геологическая экспедиция в горы Каратау продолжалась с конца мая до начала сентября 1851 года.

Антипов Александр Иванович (1824 – 1887 г.г.) - поручик, начальник Каратауской экспедиции 1851 года, организатор минералогического изучения Оренбургского края. Сочувственно относился к Шевченко и к другим политическим ссыльным, дал ему возможность рисовать в экспедиции. Шевченко упоминал его в своих письмах (Т. 6. - С. 117, 119).

Шевченко рисовал и чувствовал себя свободным.

- Пребывание в горах Каратау было самым плодотворным после Аральской экспедиции периодом художественного творчества Шевченко в ссылке; за это время он создал несколько десятков рисунков акварелью, сепией, карандашом (Т. IX. № 1 - 17, 71 - 129 и др.).

Большинство из них ныне хранится в ГМШ, некоторые до сих пор не разысканы (см.: Т. IX. - № 181 - 189). С того времени у меня с ним установились близкие отношения. - Бр. Залеский познакомился и подружился с Шевченко зимой 1849 - 1850 года в Оренбурге, когда он был прикомандирован для помощи в оформлении материалов Аральской экспедиции.

Совместное участие в Каратауской экспедиции еще больше сблизило обоих ссыльных.

Письмо 1 (авторской даты не имеет, датируется приблизительно 1855 годом). См.: Т. 6. - С. 88 - 90.

Шевченко говорит здесь о своем рисунке... - Сепия «Байгуши» (Т. IX. - № 32), была послана Бр. Залескому для продажи, впоследствии хранилась в семье А. Козачковского и у других коллекционеров. Ныне находится в Харьковском государственном музее изобразительного искусства.

Цейзик Михаил Игнатьевич (род. в 1815 г.) - коллежский секретарь, лаборант Оренбургской казенной (затем хозяин собственной) аптеки. Поляк по национальности, диплом провизора получил в Варшаве в 1843 году, служил в Оренбурге с 1844 года.

Шевченко был с ним в дружеских отношениях, передавал ему приветы, часто упоминал в письмах (Т. 6. - С. 89, 93, 106, 113 - 114). Когда Шевченко находился в Оренбурге, у Цейзика было не «много детей», а лишь один сын, которого Шевченко называет тут «secondo (то есть вторым. - Ред.) Цейзиком».

Дмитриев Николай Александрович - полковник, управляющий Илецким соляным управлением. Интересовался искусством, собирал произведения живописи. Возможно, был лично знаком с Шевченко. Впоследствии его племянник, известный художник Н. Дмитриев-Оренбургский зарисовал Шевченко в гробу.

Колесинский Балтазар (род. в 1818 г.) - родом с Виленщины, в 1848 году был сослан в солдаты Оренбургского корпуса за участие в революционном движении. С Шевченко познакомился в 1848 г. в Орской крепости, встречался зимой 1849 - 1850 года в Оренбурге.

Отличившись при взятии в 1853 году кокандского укрепления Ак-Мечеть, был освобожден от военной службы и возвратился в Оренбург.

Желиговский Эдвард - см. с. 501.

Середницкий Евстафий (род. в 1813 г.) - польский политический ссыльный, бывший помещик с Киевщины. Участник польского восстания 1830 года; за причастность к тайному обществу под руководством Ш. Конарского в 1838 году сослан в солдаты Оренбургского корпуса.

В 1848 году получил чин прапорщика, затем - поручика. В 1856 году возвратился на Украину. Шевченко встречался с ним в 1849 - 1850 годах в Оренбурге, передавал ему приветы из Новопетровского укрепления.

Письмо 2 (от 20 мая 1856 г.). См.: Т. 6. - С. 133 - 134.

Бюрно Карл Иванович (род. в 1796 г.) - генерал-майор, военный инженер. Родом из Савойи, которая входила тогда в Сардинское королевство (потому Бр. Залеский называет его «сабаудцем», то есть савойяром). Интересовался искусством и сам рисовал, сочувственно относился к Шевченко и другим политическим ссыльным, содействовал облегчению их положения.

Шевченко познакомился с ним в сентябре 1856 года, когда Бюрно инспектировал Новопетровское укрепление, впоследствии встречался с ним в Петербурге, тепло отзывался о нем в письмах (Т. 6. - С. 141, 150, 152, 162) и дневнике (Т. 5, - С. 81).

Ламенне Фелисите Робер де (1782 – 1854 г.г.) - французский публицист и философ, один из основоположников «христианского социализма». В своем труде «Слова верующего» (1834) и в примечаниях к евангелию («Les Évangiles», 1839) отступил от ортодоксального учения католической церкви, но критиковал капиталистический строй с реакционных позиций, в духе христианской «любви к ближнему».

Это глубоко задело бедного поэта... - Бр. Залеский ошибочно считал, будто под «катастрофой» в письме от 20 мая 1856 года Шевченко имел в виду отказ на просьбу нарисовать запрестольный образ для Новопетровской церкви. В действительности, как свидетельствует написанное им в тот же день письмо к М. Осипову (Т. 6. - С. 128), Шевченко был удручен тем, что в связи со вступлением на престол Александра II, он не был представлен к унтер-офицерскому званию, дававшему право на освобождение от военной службы.

Письмо 3 (январь 1854 г.). См.: Т. 6. - С. 91 - 93. Сведения, имеющиеся в этом письме Шевченко, позволяют предполагать, что оно написано 5 февраля 1854 года (см.: Павлюк М. М. Плещеев як перекладач Шевченка // Рад. Літературознавство. - 1967. - № 9. - С. 55 - 56).

После экспедиции в Коканд... - За участие в походе 1853 года и штурме Ак-Мечети унтер-офицер Бр. Залеский получил чин прапорщика. На родину он вернулся в 1856 году.

Варвара - княжна В. Репнина.

«Монахом» называется скала над морем... - В комментируемом Бр. Залеским письме Шевченко благодарит его за копию своего акварельного рисунка «Скала «Монах» (Т. IX. - № 30; ныне хранится в ГМШ), а также за офортные копии этого же рисунка, сделанные женой капитана Бутакова (ныне не известны).

Эккельн Лев Филиппович - майор, дежурный штаб-офицер Отдельного оренбургского корпуса. Помогал политическим ссыльным, хлопотал перед В. Перовским о дозволении Шевченко нарисовать образ для церкви Новопетровского укрепления.

Белозерский, один из петрозаводских друзей Желиговского... - Сосланный в Петрозаводск за участие в Кирилле-Мефодиевском обществе, В. Белозерский познакомился там с Э. Желиговским и рассказывал ему о Шевченко. Бр. Залеский называет его «сенатором», так как после закрытия издававшегося В. Белозерским журнала «Основа» он вынужден был переехать из Петербурга в Варшаву, где служил чиновником в суде («сенате»).

Горонович Андрей Николаевич (1818 – 1889 г.г.) - художник, обучался в Нежинском лицее и в Академии художеств в Петербурге (одновременно с Шевченко), однако, приехав в Оренбург вместе с В. Перовским, сделал вид, что незнаком с сосланным поэтом (Т. 6. - С. 84, 92). Как и Бр. Залеский, принимал участие в походе на Ак-Мечеть, во время которого много рисовал.

Михайлов Владимир Алексеевич - прапорщик, вместе с Шевченко служил в Новопетровском укреплении, в середине 1853 года был переведен в Оренбург, где встречался с Бр. Залеским и рассказывал ему о Шевченко (Т. 6. - С. 92). Упоминается также в других письмах Шевченко (Т. 6. - С. 111, 129).

Томаш Вернер - ссыльный солдат... - Упоминание в комментируемом Бр. Залеским письме Шевченко - «поздравь Фому от меня» - связано с тем, что в это время унтер-офицер Томаш Вернер получил звание прапорщика и был назначен в тот же 9-й батальон, где служил и Бр. Залеский.

Письмо 4 (от 6 июня 1854 г.). См.: Т. 6. - С. 100 - 102.

Зигмунт Сераковский - тогда еще солдат или, быть может, унтер-офицер... - Унтер-офицерское звание присвоено Зигмунту Сераковскому 14 января 1852 года.

Письмо 7 (от 10 февраля 1855 г.). См.: Т. 6. - С. 109. - 111.

«Христос в терновом венце» и «Иоанн Креститель»... - барельефы, исполненные Шевченко в Новопетровском укреплении, не сохранились. Форму для отливки первого из них Шевченко передал Бр. Залескому через генерала Г. Фреймана в сентябре 1855 года (Т. 6. - С. 120).

Мне было поручено устроить новую библиотеку... - В конце 1854 - начале 1855 года по инициативе вновь назначенного председателя Оренбургской пограничной комиссии, известного востоковеда В. Григорьева была основана библиотека при канцелярии генерал-губернатора, состоявшая из историко-краеведческих, географических и других изданий, преимущественно посвященных Средней Азии.

Важную роль в ее комплектовании играл Бр. Залеский. Шевченко знал о его назначении библиотекарем и был очень рад этому (Т. 6. - С. 103, 110 - 111).

Плещеев Алексей Николаевич (1825 – 1893 г.г.) - русский писатель. За участие в кружке петрашевцев в 1849 году сослан в солдаты Оренбургского корпуса, где сблизился с политическими ссыльными. Интересовался поэзией Шевченко и переводил его стихи на русский язык. Шевченко переписывался с ним в ссылке, впоследствии встречался в Петербурге.

Головинский Василий Андреевич (ошибочно назван у Бр. Залесного Голинским) - один из наиболее радикальных петрашевцев. В 1849 году сослан в Оренбургский корпус, служил рядовым 3 линейного батальона, находился в Оренбурге одновременно с Шевченко. В 1851 году переведен на Кавказ.

Письмо 8 (от 25 сентября 1855 г.). См.: Т. 6. - С. 119 - 122.

Во время этого нашего общего путешествия по степи... - Имеется в виду Каратауская экспедиция 1851 года. ...признался мне, что жалеет о своих «Гайдамаках» и всем том направлении... - Общаясь в ссылке и в последние годы жизни с деятелями польского освободительного движения, Шевченко углубил классовый подход к истории польско-украинских взаимоотношений и выступал за интернациональное единение всех революционно-демократических сил Российской империи.

Однако и свои ранние произведения на историческую тематику, в частности поэму «Гайдамаки», он включил в последнее прижизненное издание «Кобзаря». ...сделал для меня черным углем свой портретик... - См.: Т. IX. - № 16.

Трубецкой Сергей Васильевич (род. в 1815 г.) - штабс-капитан в отставке, князь. В 1851 году был лишен всех прав состояния и сослан в солдаты в Петрозаводск за увоз чужой жены. В 1853 году получил звание унтер-офицера и был переведен из Петрозаводска в Оренбург, куда он выехал вместе с польским политическим ссыльным Э. Желиговским.

Это вызвало неудовольствие царя Николая I, вследствие чего было приказано перевести последнего из Оренбургского края в Вятскую губернию. С большим трудом Желиговскому, который стремился сохранить свои связи с оренбургскими политическими ссыльными, удалось добиться перевода в Уфу, где была резиденция оренбургского гражданского губернатора.

...запрещенная после выхода второго издания... - Речь идет о книге Э. Желиговского: Sowa Antoni. Jordan, fantazja dramatyczna (Wilno, 1847), первое издание которой вышло в Вильно в 1846 году. Вместе с несколькими другими книгами, одновременно изданными в Вильно, она была признана вредной из-за наявных там социально- и национально-освободительных идей. Авторы этих книг (Э. Желиговский, Р. Подберезский, В. Полубинский и др.) обвинялись в попытке создать тайное литературное общество с политической целью и высланы в разные места на север России.

...госпожа Дестронг (де Штрунг) - автор брошюры «Człowiek niewidzialny, czyli cudowny kapelusz», изданной под псевдонимом «Zofia K. z. Brzozówki». В феврале 1851 года она была выслана из Вильно в Пермь.

...вернулся в Петербург, где издавал „Słowo“. - Вернувшись из оренбургской ссылки в начале 1857 года, Э. Желиговский в Петербурге продолжал принимать участие в общественном движении. Вместе с И. Огрызко он издавал польскую газету революционно-демократического направления „Słowo“ (план создания которой обсуждал с Шевченко в мае 1858 года. См.: Т. 5. - С. 239 - 241), запрещенную после выхода пятнадцати номеров.

Письмо 9 (от 21 апреля 1856 г.). См.: Т. 6. - С. 123 - 125.

Аркадий уже три года жил в России... - Выехав из Оренбурга, А. Венгжиновский поселился в Одессе, где по просьбе Шевченко (Т. 6. - С. 70) помог ему восстаноить прерванную связь с В. Репниной. Благодаря посредничеству А. Венгжиновского, на Украине были проданы рисунки Шевченко «Цыган» (Т. IX. - № 14), «Трио» (Т. IX. - № 5), «Скала «Монах» (Т. IX. - № 30).

Письмо 11 (от 10 апреля 1855 г.). См.: Т. 6. - С. 113 - 114.

...на другом берегу р. Урал есть красивая роща... - В письме, которое комментирует Бр. Залеский, Шевченко советовал ему ходить в эту рощу на этюды (Т. 6. - С. 114).

...был этому очень рад... - В том же письме Шевченко просил прислать ему 1-й и 2-й тома сочинений Богдана Залеского (Т. 6. - С. 114). Восторженный отзыв Шевченко о присланных ему ранее произведениях Богдана Залеского есть в письме к Бр. Залескому от 9 октября 1854 года (Т. 6. - С. 104). В описании личной библиотеки Шевченко, составленном после его смерти, значатся оправленные вместе «Poezje J. В. Zaleskiego“. - Petersburg, 1852. - Т. 3, 4.

...безмерно любил поэму Богдана „Przenajświętsza rodzina“ - поэма Б. Залеского «Святое семейство» (идиллия по мотивам библейского рассказа о детстве Иисуса Христа), которой открывается первый том четырехтомного издания сочинений польского поэта: „Poezje J. В. Zaleskiego“. - Petersburg, 1851. - Т. 1. - S. 1 - 35.

По свидетельству Бр. Залеского в письмах к Б. Залескому от 17 сентября 1859 года и 30 декабря 1861 года, этой поэмой они увлекались во время «степных походов вместе с Тарасом Шевченко», который «часто повторял, что природа воспроизведена там так пластично, что художоник мог бы по этой поэме написать сотню картин.

Читали мы ее несчетное количество раз» (см. Tretiak Józef. Bohdan Zaleski na tulactwie. Życie i poezja na tle dziejów emigracji polskiej. - Kraków, 1914. - Cz. II: - S. 62, 390).

Письмо 12 (от 8 ноября 1856 г.). См.: Т. 6. - С. 141 - 143.

Когда перед Перовским заступались за Шевченко, он рассказывал... анекдот... - Современники утверждают, что Шевченко не раз прибегал к этому «наглядному аргументу» в своих беседах как до, так и после ссылки. Об этом, в частности, идет речь в воспоминаниях Л. Жемчужникова о пребывании Шевченко у Лизогубов в Седневе, в дневниковой записи Н. Маркевича 12 ноября 1853 года (см.: Жур П. Шевченковский Петербург. - Л., 1964. - С. 38), в воспоминаниях Н. Шмидтгофа о встречах Шевченко с Е. Пиуновой в Нижнем Новгороде и т. д. В. Перовский этот рассказ мог услышать от А. Толстого, который, в свою очередь, мог узнать о нем от близко знакомого с Лизогубами Л. Жемчужникова. (535)

...рисунков... составлявших притчу «О блудном сыне». Что с ними сталось - не знаю. - Восемь (из двенадцати задуманных) рисунков этой серии Шевченко исполнил в Новопетровском укреплении в ноябре 1856 - мае 1857 года. За отсутствием сепии, рисунки сделаны смесью бистра с тушью. После смерти Шевченко они попали к братьям Лазаревским, затем были разрознены. Ныне хранятся в ГМШ (Т. IX. - № 62 - 69).

Письмо 13 (июнь - сентябрь 1856 г.). См.: Т. 6. - 135 - 137. Сераковский... был направлен в Уральск... - Как видно из формулярного списка 3. Сераковского (см.: Хинкулов Л. Тарас Шевченко. Биография. - М., 1960. - С. 476 - 478), солдатскую службу он начал 1 июня 1848 года в Новопетровском укреплении, оттуда 30 августа 1849 года был переведен в Уральск, где 14 января 1852 года ему присвоено унтер-офицерское звание. 1 сентября 1852 года перемещен из Уральска в Оренбург, 6 мая 1854 года откомандирован в форт Перовский (бывшую Ак-Мечеть).

18 февраля 1856 года получил звание прапорщика, а 26 марта того же года переведен в Брестский пехотный полк.

Турно, уже несколько лет будучи офицером... - Людвиг Турно стал прапорщиком в 1853 году, подпоручиком - в 1856. Возможность выехать в отпуск на родину он получил в 1857 году, окончательно освобожден от военной службы в 1859 г..

Письмо 14 (от 10 - 15 февраля 1857 г.). См.: Т. 6. - С. 149 - 152.

В комментируемом Бр. Залеским письме Шевченко сообщал, что собирается прислать ему семена джугары.

Письмо 15 (от 8 - 20 мая 1857 г.). См.: Т. 6. - С. 160 - 163.

Тышкевич Константин Пиевич (1806 - 1868 г.г.) - польский археолог и писатель, организатор многих экспедиций для историко-археологического исследования Литвы.

...в дневнике Ясенчика... - Речь идет о воспоминаниях (а не о «дневнике», как считал Бр. Залеский) участника польского революционно-освободительного движения Яблонского Адольфа Иосифовича. Сосланный в солдаты Оренбургского корпуса, он служил в 5-м линейном батальоне в Орской крепости (куда прибыл 1 ноября 1850 года и, следовательно, с Шевченко там не встречался).

Его книга, изданная в Лейпциге под псевдонимом Юлиан Ясенчик: Julian Jasieńczyk, Dziesięć lat niewoli moskiewskiej. - Lipsk, 1867 г., является ценным мемуарным свидетельством об условиях службы политических ссыльных в Оренбургском крае.

...в примечании Богдана Залеского к его стихотворению под заглавием „Mogiła Tarasowa“...

- Речь идет о стихотворении «Тарасова могила», написанном вскоре после смерти Шевченко, а также позднейшем (около 1864 г.) послесловии к нему, в котором Б. Залеский высказал свои (не во всем верные) взгляды на поэзию Шевченко и ее роль в польско-украинских отношениях. Впервые напечатано в сборнике Б. Залеского „Oratorium Wieszcze“, изданном в Париже в 1865 году.

Источник и рисунки:

Бр. Залеский. «Из заметок к письмам Шевченко». (Стр. 296 - 303). http://litopys.org.ua