Вы здесь

Откуда есть пошли Пишпек и Алматы.

«В 1847 году, киргизы Большой орды приняли русское подданство. Постоянные недоразумения со степными хищниками, не признавая слабыми и деспотическими правителями соседних ханств, Коканского и Бухарского, каких-либо договоров и международных прав, вызвали с нашей стороны, естественным образом, целый ряд военных экспедиций.»

Маслов. А. «Россия в Средней Азии». № 5, 1885 год

Занятие Заилийского края и Зачуйская экспедиция.

В последние два года своего управления Западной Сибирью Густав Христианович Гасфорд был озабочен подготовлением средств и способов к снаряжению военной экспедиции для овладения кокандскими укреплениями Токмаком и Пишпеком.

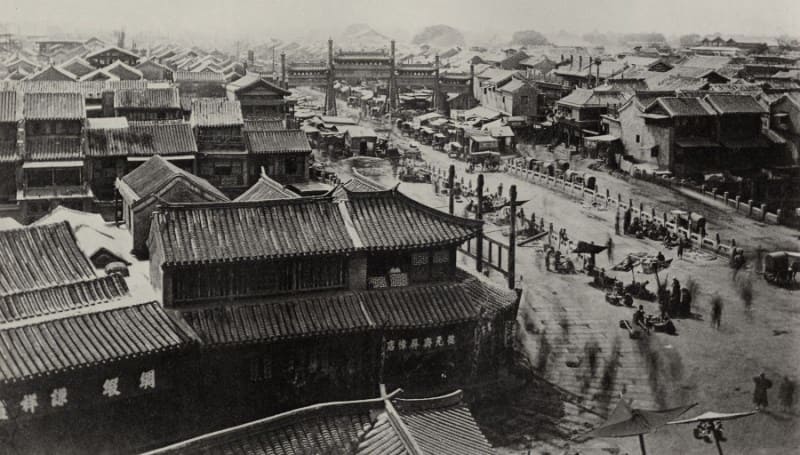

Эта мера признавалась необходимою для упрочения нашей власти над киргизами в Заилийском крае, где в 1854-м году, у подножия гор Алатау на р. Алмате, было возведено укрепление Верное, ныне город того же имени. Переходя к описанию экспедиции за реку Чу для взятия упомянутых выше кокандских укреплений, считаю необходимым предварительно сделать краткий очерк тогдашнего положения дел на юго-востоке Киргизской степи Сибирского ведомства.

Известно, что в тридцатых и в начале сороковых годов условной границей, отделяющей наши владения в южной части Киргизской степи от независимых в то время киргизских племен Большой и Дикокаменной орды, служила река Лепса. 1847 год должен считаться началом постепенного перехода киргиз Большой орды в подданство России.

17 февраля этого года был Высочайше утвержден доклад государственного канцлера иностранных дел, в котором были изложены основания для управления Большою ордою. По многим соображениям признано неудобным ввести в Большой орде ту систему управления киргизами, которая была установлена в Средней орде.

А потому, для сохранения порядка и удержания в повиновении новых подданных, решено было всемерно поддерживать власть и влияние главнейших родоначальников, султанов Сюка Аблайханова, Али Адилева и Гакима Куланова, которого в 1850 году сменил усыновленный им Тезек Нуралиев.

Для упрочения же нашего влияния на орду через сих султанов, был назначен к ним пристав из военных штаб-офицеров. Бывший в то время генерал-губернатором Западной Сибири генерал князь Горчаков находил необходимым, для твердой постановки русских дел на юго-востоке Киргизской степи, взамен содержания постоянного военного отряда в Большой орде, как в начале предполагалось, - переселить в степь с Бийской линии весь 9-ый казачий полк и тем положить начало русской оседлости на этой окраине империи.

Переселение казаков, начатое в 1848 году, было окончено в 1850-м. Новые казачьи поселения основаны были при укреплениях Аягузском, Кокпектинском и Копальском (ныне города того же имени). С занятием Копала, возведенного в так называемой долине Джонке, условная граница наших владений в Киргизской степи отодвинулась сначала к р. Караталу, a затем и к реке Или, хотя в действительности эта река не могла считаться пограничной чертой на том основании, что многие роды киргиз Большой орды, считавшиеся в нашем подданстве, кочевали за рекой Или.

В сущности же и самое подданство этих киргиз в то время было скорее номинальным: не имея опорных пунктов за реку Или, удерживать в безусловной покорности наших заилийских подданных войсками, содержимыми на Копале, было невозможно.

Таким образом и на этот раз, при принятии Большой орды в наше подданство, повторилась старая и общеизвестная истина, что принять в подданство кочевников гораздо легче, чем впоследствии удержать их в повиновении. Точно так же и китайцы, вследствие миролюбивой политики, а отчасти и слабости местных илийских (кульджинских) властей, не могли воздерживать приграничных киргиз в пределах совершенной покорности своей власти. Вообще влияние их на киргиз, которое они успели приобрести после покорения Чжунгарии в царствование императора правления Цзянь-Лунь в 1757 году, впоследствии значительно утратило прежнее свое значение.

Такой переменой в политическом быте киргизов Большой орды не замедлили воспользоваться кокандцы. В конце тридцатых годов, при хане Мухамеде-Али, они уже построили небольшие укрепления (курганы) в кочевьях дикокаменных киргизов, а в Большую орду, для удержания ее в своем повиновении и сбора с киргизов зякета, или подати, начали высылать отряды, доходившие до р. Каратала.

Кончина сего хана в 1842 году и возникшие после его смерти междоусобия в Коканде хотя и ослабили власть и влияние кокандцев в Большой орде, но они вновь усилились при правителе Ташкента Нор-Мухамеде. В 1847 году прибыл посланник от кокандского хана Абдулла Амуров по делу о постройке нами Раимского укрепления на реке Сырдарье.

С этим посланцем князь Горчаков отправил письмо к самовластному в то время в Коканде лицу - мин-баши Мусульман-кулу. В этом письме было сообщено между прочим, что действия кокандцев относительно киргиз Большой орды, поступивших в подданство России, и дикокаменных, находящихся под нашим покровительством, могут возбудить сомнения нашего правительства, и что хан, дорожа дружбою России, вероятно, не допустит продолжения таких поступков, которые само правительство наше не иначе может почесть, как намерением нарушить дружеские связи.

Кроме того, к кокандскому хану была отправлена Высочайшая грамота, в которой было ему объявлено, что до тех пор, пока правительство Коканда будет поступать соответственно правилам дружбы и доброго соседства, до тех пор мир и взаимное согласие между Российской Империей и Кокандским владением будут оставаться ненарушимыми.

Но все эти внушения с нашей стороны кокандскому правительству не оказали на него желаемого действия. Правитель Ташкента Нор-Мухамед продолжал по-прежнему высылать в кочевья киргиз Большой орды своих эмиссаров с возмутительными воззваниями к народу, который кокандцы постепенно успели склонить на свою сторону.

Влияние кокандцев в среде киргиз Большой орды в особенности резко выказалось тем, что в прежнее время, по сборе с кочевников зякета, отряды их обыкновенно удалялись в свои пределы. Но с конца сороковых годов кокандцы начали оставлять на зиму гарнизоны в возведенных ими укреплениях в Заилийском крае.

Так, в 1849 году один кокандский отряд оставил гарнизон из 79 человек в укреплении близ Тоучубека, на реке Каскелене, и 10 кокандцев заняли другое укрепление, построенное в верховьях р. Чилика и принадлежащее султану Большой орды Рустему.

Но, находясь в постоянных сношениях с кокандцами, султаны Рустем и Али Адилев в то же время неоднократно ходатайствовали о присылке русского отряда за р. Или для удаления из их кочевьев кокандцев, будто бы облагавших киргиз тяжелыми податями, и для прекращения внутренних раздоров между ордынцами.

В действительности же оба султана, а в особенности хитрый Рустем, имели совершенно иные виды - они надеялись, что присутствие русского отряда в их кочевьях будет содействовать восстановлению утраченного ими влияния в народе.

Такое двухстороннее подчинение киргиз, порождавшее неопределенное положение дел в Большой орде, требовало заблаговременного принятия надлежащих мер к удалению кокандцев из Илийской долины, а также и к водворению порядка в Большой орде и содержанию киргиз в должном повиновении нашей власти.

В этих видах немедленное занятие Заилийского края нашими войсками оказывалось необходимым. Но князь Горчаков находил эту меру преждевременною. По его мнению, нам прежде всего предлежало озаботиться стать твердою ногою на Копале и упрочить устройство собственно в Семиреченском крае, т. е. к северу от р. Или, казачьих водворений, чтобы иметь всегда в боевой готовности вооруженное народонаселение.

А потому князь Горчаков даже воспретил, на первое время, приставу при киргизах Большой орды майору Врангелю всякое движение за р. Или и предложил ему уклоняться от деятельного посредничества во внутренних раздорах киргиз, тем более, пояснял генерал-губернатор, что мы еще не имеем способов существенно поддерживать наши повеления.

Но ход событий в скором времени заставил князя Горчакова отказаться от своей выжидательной политики и вынудил его предпринять решительные действия. Воспрещение нашим отрядам переходить за реку Или, без сомнения, сделалось известным киргизам.

Пользуясь этим, а также и слабостью китайской местной стражи, занимавшей пограничные караулы, и не опасаясь противодействия кокандцев, с которыми они не переставали поддерживать постоянные сношения, киргизы предались необузданному своеволию и безнаказанно грабили купеческие караваны, следовавшие из китайского города Кульджи в Коканд.

Предположение нашего правительства, что султаны будут воздерживать своих родовичей от буйных порывов их своеволия, не вполне оправдалось на практике: султаны сами, как, например, Рустем, участвовали в грабежах и разбоях.

Такое тревожное положение дел на юго-востоке Киргизской степи еше более усложнилось полученным в январе 1850 года, сведением о намерении кокандцев занять укрепление Тоучубека более сильным гарнизоном. Обстоятельство это вполне убедило князя Горчакова в необходимости безотлагательно приступить к решительным действиям для изгнания кокандцев из Илийской долины, и для этого он полагал, прежде всего, взять и разрушить Тоучубеково укрепление.

Изгнание кокандцев из Илийской долины, при тогдашнем положении нашем на этом рубеже мусульманского мира, неоспоримо, имело важное значение в политическом отношении. Возведение кокандских укреплений за р. Или, на землях, занимаемых киргизами Большой орды, могло ходатайствовать усилению влияния кокандцев на сих киргиз и тем поколебать власть и влияние России в Большой орде.

При таком неблагоприятном для нас обороте дел мы были бы отрезаны от дикокаменных киргиз и караванный путь в Кашгар остался бы в руках кокандцев. Таким образом, несмотря на все желание князя Горчакова воздержаться, хотя на время, от решительных действий в пределах Заилийскаго края, сила обстоятельств безотлагательно направляла нас роковым образом вглубь Средней Азии.

Экспедиционный отряд, который решено было отправить в Заилийский край, под начальством генерального штаба капитана Гутковского, состоял из 50 человек пехоты одной сотни казаков и 2-х легких орудий. Цель экспедиции заключалась в том, чтобы изгнать кокандцев из Илийской долины и разрушить укрепление Тоучубека.

Дальнейших же деиствий решено было, однако же, не предпринимать, и отряду по исполнении возложенного на него поручения приказано было возвратиться в Копал. К сожалению, со стороны местного пограничного начальства, по-видимому, не было обращено должного внимания на надлежащее снаряжение отряда и возможно полное снабжение его всеми средствами и приспособлениями, необходимыми для столь отдаленной степной экспедиции.

Прежде всего, самый состав отряда был очень слаб, а два легких орудия не могли принести никакой пользы при действии против стен укрепления, отличавшихся прочностью своей постройки. Вообще, движение нашего отряда в столь слабом составе за р. Или вглубь страны на довольно значительное расстояние от укрепления Копальского, служившего единственным опорным пунктом и основанием действий, при известном легкомыслии киргиз, видимо склонявшихся на сторону кокандцев и, наконец, при двусмысленном поведении султана Али, управлявшего многочисленным дулатовским родом, и неоднократно обнаруженном предательстве султана Рустема, - было весьма рискованным.

Но всем этим проявлениям вероломства киргиз, как кажется не придавалось должного значения, тем более что, судя по некоторым обстоятельствам, и в главной квартире в Омске не имелось точных сведений не только о кокандцах, но даже и о действительном положении дел в Большой орде.

Из донесений пристава, большею частью отрывочных, поверхностных, неполных, основанных на голословных показаниях киргиз, без тщательной проверки на месте и нередко противоречивых, невозможно было уяснить современное направление умов среди киргиз Большой орды, и особенно в классе людей, наиболее влиятельных между сими ордынцами.

Так, перед началом экспедиции барон Врангель доносил, что кокандцы, занятые внутренними междоусобиями и враждебными столкновениями с бухарцами, не будут в состоянии вторгнуться в Заилийский край. Киргизы же Большой орды будто бы вступили в союз с дикокаменными киргизами и заключили с манапами их договор об отражении кокандцев общими силами.

Достоверность этого сообщения приставом, очевидно, подлежала большому сомнению, потому что киргизы Большой и Дикокаменной орды находились в постоянных враждебных отношениях между собою. 4-го апреля 1850 года экспедиционный отряд выступил из Копала.

По прибытии на устье реки Бижи, где находился аул султана Али Адилева, капитан Гутковский послал начальнику кокандского гарнизона в Тоучубековом укреплении, Ак-Куле, письмо, в котором убеждал его вывести кокандцев из Илийской долины и не вмешиваться во внутренние дела Большой орды.

Ответ Ак-Кулы, хотя и был написан в миролюбивом тоне, но в то же время, по обычным приемам азиатской политики, оказался в высшей степени неопределенным и уклончивым и, очевидно, имел целью затянуть дело и выиграть время.

По переходе нашего отряда на главный берег р. Или тотчас же обнаружилось, что беспокойное состояние умов в Большой орде уже приняло острый характер. При таких обстоятельствах трудно было рассчитывать на обещанную доставку перевозочных средств и разных воспособлений для нашего отряда.

Так, Аблай, сын султана Рустема, прибывший в отряд еще в то время, когда он находился на правом берегу р. Или, повел его не прямым путем на урочище Чингильды, на Огуз-уткуль к устью р. Тургеня, заверяя, что тут собрано до 11-ти паромов и что вьючные верблюды и лошади собираются в 15-ти верстах от переправы.

Чингильды же, по словам Аблая, было неудобно для переправы по причине болотистой местности. По прибытии же отряда в аул султана Рустема Аблай объявил, что не может собрать верблюдов без помощи казаков. С своей стороны, Рустем отговаривался тем, что он заблаговременно не сделал об этом никакого распоряжения из опасения обнаружить перед кокандцами намерения русского правительства.

В то же время в отряд начали приходить с разных сторон сведения о происходящих во многих аулах волнениях и беспорядках, причем киргизы начали вооружаться. Тогда капитан Гутковский послал некоторым биям и старшинам Большой орды успокоительные письма, в которых было разъяснено им, что наш отряд двинут за р. Или собственно для изгнания кокандцев из Илийской долины и что против киргиз никаких неприязненных действий предпринимаемо не будет.

19-го апреля капитан Гутковский получил, через бия Ачикея, другое письмо кокандского коменданта Ак-Кулы. Письмо это было написано уже в более приподнятом тоне, нежели первое, чему немало содействовал и сочувственный отклик, который встретили со стороны киргиз кокандцы, составлявшие гарнизон Тоучубекова укрепления.

В своем письме Ак-Кула беззастенчиво заявил капитану Гутковскому, что прежние условия о границе России с Кокандом недействительны, потому что в Коканде царствует уже другая династия - кипчакская, которая соединит под свое влияние весь мусульманский мир и имеет в виду распространить свои владения в одну сторону до долины Джонке, т. е. до Копала, а в другую до Баян-Аула.

На будущий год будет послан отряд для разрушения Копальского укрепления, а оттуда ханские войска намерены проникнуть до Кокчетава.

- «Если русскому отрядному начальнику угодно вступить в переговоры с ханом, то пусть пришлет человека, которого он с провожатым отправит в Коканд. Если же русский начальник имеет повеление начать военные действия, то и гарнизон намерен сопротивляться».

Письмо это было оставлено без ответа, и в тот же день 19-го апреля, вечером, отряд подошел к Тоучубекову укреплению и остановился в расстоянии полуверсты от него. Несколько пробных выстрелов из наших орудий показали, что стены укрепления как по прочности материала, из которого были построены, так и соответственному местным условиям способу постройки могут противостоять огнестрельному действию из легких орудий. На другой день отряд снялся с позиции и подошел ближе к укреплению.

Во время этого движения нашего отряда кокандский гарнизон сделал вылазку, которая была отбита нашими войсками, причем кокандцы при поспешном отступлении затопили в болоте одно из своих орудий. Артиллерийский огонь, открытый с дистанции 40 саженей от укрепления, вновь подтвердил невозможность не только разрушить какую-либо из башен, но даже сделать брешь в стене, защищавшей вход в укрепление.

Стена упорно сопротивлялась действию наших снарядов, которые делали в ней только сквозные отверстия, но земли не осыпали. Тогда капитан Гутковский решился овладеть укреплением открытою силою. Но, к сожалению, и эта попытка также не удалась: 75 человек, посланных с лопатами и топорами для разрушения стенки перед входом в укрепление, были встречены сильным ружейным огнем, а также камнями и даже горячими угольями, которые бросали на них кокандцы, засевшие в укреплении.

Наши завязали перестрелку с осажденными в самых бойницах, причем у одного казачьего ружья, встретившегося в бойнице с кокандским, - оторвало дуло. Как по-видимому ни казалось ничтожным укрепление Тоучубека, но прочность стен, сложенных из крепких булыжных камней, скрепленных вязкой глиной с шерстью, противостояла всем усилиям нашего отряда разрушить их, и наши штурмовавшие войска должны были отступить.

Перевес оказался на стороне кокандцев, которые за стенами своего укрепления были совершенно скрыты от наших выстрелов, имея в то же время полную возможность наносить нам поражение ружейным огнем из бойниц, проделанных в стенах и башнях укрепления.

Между тем враждебные нам киргизские скопища, силою до 4 000 всадников, издали следившие за действиями нашего отряда и заметив, что кокандцы успели отбить наш приступ и стойко держатся в укреплении, тотчас же надвинулись на отряд с тыла и затем окружили его со всех сторон.

При таком положении дела и ввиду полученных сведений об ожидаемом кокандском гарнизонном прибытии подкреплений из Пишпека продолжать какие-либо дальнейшие действия для овладения Тоучубековым укреплением оказалось невозможным, и капитан Гутковский решился предпринять отступление к р. Или.

Потеря наша состояла из одного убитого и семи раненых. По отступлении отряда с занимаемой им позиции под Тоучубековым укреплением киргизы неотступно следовали за ним, охватывая его с обоих флангов. Перед закатом солнца киргизские скопища, пользуясь своею многочисленностью, отважились даже сделать дружный натиск, налетев на наш отступавший отряд со всех сторон, но были отброшены тремя пушечными выстрелами.

С наступлением ночи, отряд был остановлен и расположен в виде каре, которое было составлено из верблюдов, чомов, мешков с сухарями и коновязного артиллерийского каната, протянутого от передков к зарядным ящикам. Орудия были расположены на углах каре, а казаки и пехота по фасам его.

Внутри каре были помещены лошади, связанные вместе. Огней не раскладывали, и наступившая темная ночь послужила также некоторым обеспечением безопасности отряда. Киргизы же, разложив огни, расположились на ночлег в 3-х верстах от бивака наших войск.

На следующий день, 21-го апреля, отряд, имея обоз в середине и по одному орудию в голове и хвосте колонны и под прикрытием боковых казачьих цепей, следовал до р. Алматы. Под Алматами, под знаменем Рустема, собрались новые скопища киргиз, усилившие прежние толпы до 7-ми, а по другим сведениям - до 13 000 всадников.

Хотя Рустем и послал капитану Гутковскому две пули в знак ручательства о прекращении неприязненных действий, но киргизы всячески старались затруднить дальнейшее движение нашего отряда, устраивая на пути его следования завалы, а на подъемах и спусках рыли канавы.

Тогда капитан Гутковский решился принять направление на север, где находились киргизские аулы. Предположенное движение отряда по новому направлению заставило большую часть скопищ броситься спасать свои аулы и скот, опасаясь нашего нападения, а киргизы, находившиеся в отряде, вызывались провести его прямо к реке Или на переправу Чингильды.

После того наш отряд продолжал дальнейшее отступление в полном порядке, лишь изредка тревожимый киргизами. 25-го апреля отряд достиг реки Или и переправился на правый берег на восьми плотах, сделанных казаками из камыша. Во все время этого отступления, с нашей стороны было ранено два казака.

Урон киргиз был более значительный и простирался до 150 человек убитыми. Экспедиция капитана Гутковского показала, что волнения в Большой орде, произведенные мятежным султаном Кенисарой Касимовым, еще не улеглись, а в последнее время даже усилились вследствие происков кокандцев.

Можно сказать, что с самого появления нашего отряда за р. Или, как упомянуто выше, открылось явное противодействие отряду со стороны киргиз Большой орды, и притом не случайное, но видимо подготовленное заранее. Оказалось, что киргизы решились действовать против нас в союзе с кокандцами.

Кокандцы, через посредство киргиз, находившихся в нашем отряде в качестве вожаков, могли иметь самые верные сведения о составе нашего отряда, числе войск каждого рода оружия, средствах, которыми располагал отряд для овладения укреплением, и намеченном пути, по которому должен был следовать.

Подтверждением этому может служить бегство из отряда бия Ачикея к кокандцам и предательство Аблая, сына Рустемова, который, находясь при нашем отряде, всемерно старался усыпить нашу бдительность и замедлить движение отряда внутрь страны и тем дать время кокандскому гарнизону, занимавшему укрепление Тоучубека, приготовиться к обороне и усилиться подкреплениями, ожидаемыми из Пишпека.

Явная же измена и предательство султанов и биев Большой орды, которые увлекли за собою целые роды киргизов, могло служить для нашего пограничного начальства поучительным примером, что меры кротости и вообще действия в примирительном духе не в состоянии удержать азиатцев от измены при первом удобном случае и что, при грубости и дикости этого народа, его можно держать в полном повиновении только одним страхом. Экспедиция капитана Гутковского послужила также подтверждением известного правила, что никаким неприятелем, как бы он ни казался ничтожным, пренебрегать нельзя. Несоблюдение этого правила неоднократно приводило нас ко многим прискорбным случайностям при вооруженных столкновениях с китайцами и подвластными Китаю приграничными инородцами, о чем будет мною подробно изложено в своем месте.

Между тем наше пограничное начальство относилось, по-видимому, к нашим среднеазиатским неприятелям с полнейшим пренебрежением. Так, капитан Гутковский, как должно полагать, не обратил должного внимания на предостережения одного только оставшегося верным нашему правительству престарелого султана Большой орды Сюка Аблайханова, советовавшего не доверять киргизам и иметь при отряде только самых испытанных и вполне надежных и преданных нам людей.

Наконец, если допустить, что начальник нашего отряда знал о существующей издавна вражде между киргизами Большой орды и Дикокаменной, и что со стороны последних он скорее встретит поддержку, нежели противодействие, то остается непонятным, почему, прежде чем отступить от Тоучубекова укрепления, он не решился с летучим казачьим отрядом ударить на ближайшие киргизские аулы.

Этот смелый удар неминуемо отвлек бы киргизские скопища от нашего отряда и тем дал бы ему возможность беспрепятственно отойти за р. Или. Можно было ручаться, что этот набег послужил бы сигналом к полному разгрому киргизских аулов в Илийской долине дикокаменными киргизами, которые поспешили бы воспользоваться для этого настоящим благоприятным случаем, когда Большая орда, выйдя из повиновения русскому правительству, тем самым и потеряла право на его защиту и покровительство.

Подтверждением этому может служить произведенный около этого времени набег их на ближайшие аулы киргиз Илийской долины, причем дикокаменные угнали у них до 900 лошадей. Кроме того, дикокаменные произвели в то же время смелый натиск на кокандское укрепление Пишпек, которое оставалось без защиты по случаю выступления оттуда кокандских войск на помощь гарнизону Тоучубекова укрепления.

Узнав о движении дикокаменных к Пишпеку, кокандцы вынуждены были возвратиться с пути следования обратно в Пишпек. Неблагоприятный исход нашей экспедиции за р. Или ободрил кокандцев, которые приступили к приведению Тоучубекова укрепления в более лучшее оборонительное положение.

С своей стороны, киргизские волости старались держаться не разбросанно, но более в совокупности под охраною выставленных ими передовых караулов. По-видимому, киргизы решились при новом движении нашем за р. Или или ополчиться против русских, в случае малочисленности нашего отряда, или удалиться в кокандские пределы.

В следующем 1851 году, когда в управление войсками и краем вступил вновь назначенный генерал-губернатор Западной Сибири Г. X. Гасфорд, были предприняты решительные действия против Тоучубекова укрепления. Экспедиционный отряд в более сильном составе, двинутый за р. Или, под начальством казачьего полковника Карбышева, взял и разрушил Тоучубеково укрепление.

Для окончательного же утверждения нашей власти над киргизами Большой и Дикокаменной орды, признано было необходимым иметь в Заилийском крае прочный опорный пункт и водворить при нем вооруженное народонаселение.

С этою целью в 1854 году у подножия гор Алатау, на р. Алматы, было возведено укрепление Верное, ныне город того же имени, и водворены близ него две сотни казаков в станицах Большой и Малой Алматинской, заложенных в 1855 - 1856 г.г.

Последующие события показали, однако же, что спокойствие в Заилийском крае, в среде населяющих этот край киргиз, не может быть прочным до тех пор, пока будут существовать кокандские укрепления на реке Чу. Из этих укреплений кокандцы имели полную возможность от времени до времени посылать своих эмиссаров для возмущения наших киргиз Большой и Дикокаменной орды и, в случае успеха этой пропаганды, раздуваемой религиозным фанатизмом, действовать совокупно с ними, тревожа наши новые водворения в Заилийском крае.

При этом подвергались опасности и сообщения этого края с Семиречьем, которые производились по единственной дороге, занятой казачьими пикетами слабого состава. Поэтому после срытия укрепления Тоучубека и постройки укрепления Верного с водворением близ него двух сотен казаков Г. X. Гасфорд находил необходимым исподволь подготовить средства к снаряжению экспедиции для овладения зачуйскими кокандсками укреплениями - Токмаком и Пишпеком, что и предполагалось исполнить в 1860 году.

Находясь в течение зимы 1860 года по делам службы в Петербурге, я перед отъездом в Омск получил бумаги от военного министра Н. О. Сухозанета, и в том числе его конфиденциальное письмо для передачи Г. Хр. Гасфорду. В этом письме сообщалось между прочим, что Государь, удостоив Высочайшего утверждения предположения корпусного командира об экспедиции за р. Чу, для разорения кокандских укреплений Токмака и Пишпека, соизволил приказать: сделать все приготовления к эспедиции, но не начинать ее, пока вражда к нам кокандцев не обнаружится новыми более решительными действиями с их сторон.

Начальником Зачуйской экспедиции и командующим войсками Зачуйского отряда назначен был генерального штаба полковник Аполлон Эрнестович Циммерман. Будучи со мною знаком, по совместной службе на Кавказе, Аполлон Эрнестович перед своим отьездом в Сибирь был у меня, и я, предполагая остаться еще некоторое время в Петербурге, предложил ему по приезде в Омск, где в тогдашнее время вовсе не было хороших гостинниц, остановиться у меня на квартире и пользоваться для разъездов по городу моим экипажем.

А. Э. Циммерман с благодарностью принял мое предложение и ранней весною выехал из Петербурга, через Омск, в укрепление Верное.

* * * * *

По приезде моем в Омск я представил привезенные мною депеши генералу Гасфорду, который вскоре после того выехал из Омска в укрепление Верное, чтобы на месте руководить действиями наших отрядов. Из них два отряда были еще раннею весною высланы на южный берег озера Иссык-Куль против кокандцев, успевших в начале марта проникнуть в кочевья подданных нам дикокаменных киргиз рода Богу для постройки укрепления и сбора зякета (подати).

Но, заметив движение наших отрядов по западную и восточную сторону озера Иссык-Куль, кокандцы быстро удалились из наших пределов за Тян-Шаньский хребет к верховьям реки Нарына. По возвращении наших отрядов с южного берега Иссык-Куль в укрепление Верное, они были осмотрены корпусным командиром которым, и были тогда же сделаны все распоряжения по снаряжению экспедиции за р. Чу под начальством полковника Циммермана.

По смыслу данной ему инструкции, он должен был предпринять движение с отрядом за р. Чу для взятия и разрушения кокандских укреплений Токмака и Пишпека только в таком случае, если кокандцы подадут к этому повод, т. е. сами вторгнутся в наши пределы.

Скоро обнаружилось, что движение наших отрядов к озеру Иссык-Куль не прекратило враждебных замыслов кокандцев. В конце июля скопища их, в числе 5 тыс., появились в окрестностях укрепления Кастек (в 80 верст. к западу от Верного), но были настигнуты на р. Джирень-Айгыр и разбиты отрядом полковника Циммермана.

После этого Циммерман, ввиду приведенных выше инструкций, решился безотлагательно двинуться за р. Чу для овладения кокандскими укреплениями Токмаком и Пишпеком. Собранный для этой цели под Кастеком отряд наш в составе 6 рот пехоты, 5-ти сотен сибирских казаков и 6 орудий полевой артиллерии и 2-х горных, а также с артиллерийским и инженерным парками, перейдя вброд р. Чу, неожиданно появился у Токмака, который, после непродолжительного бомбардирования, сдался полковнику Циммерману.

При этом были взяты знамя, две небольших чугунных пушки без лафетов и небольшое количество крепостных ружей и холодного оружия. По просьбе гарнизона, взявшего укрепление, Циммерман послал кокандцам, по восточному обычаю, пулю изо рта, в знак того, что жизнь гарнизона будет в безопасности.

Разрушив стены Токмака, отряд двинулся к Пишпеку, куда и прибыл 30-го августа. 4-го сентября, после пятидневной осады, Пишпек сдался. Во время этой кратковременной осады был сделан замечательный выстрел из одного из наших орудий, действовавших с брешь-батареи под начальством храброго и распорядительного офицера штабс-капитана Обуха.

Неприятельские орудия, расположенные на одной из пишпекских башен, были сбиты, причем одно наше ядро попало в самый канал 5-фунтового кокандского орудия и плотно засело в нем. Трофеи сдавшегося укрепления состояли из секиры коменданта Атабека-датхи (секира лютого Атабека, как называл ее Г. Хр. Гасфорд), 3-х знамен, 5-ти медных орудий и 11 небольших чугунных пушек и, наконец, ключа укрепления, оказавшегося вовсе не туземной, азиатской выделки, но самым обыкновенным, далеко не замысловатым нашим же ключом, купленным, по-видимому, на Ирбитской ярмарке.

Впоследствии, по приезде в Омск, Циммерман выходил из себя, узнав, что этот ключ, в числе прочих перечисленных выше трофеев по доставлении их Омск, был носим по улицам города.

Пекинский трактат.

Овладение коканскими укреплениями Токмаком и Пишпеком, послужившее началом дальнейшего поступательного движения нашего вглубь Средней Азии, совпало с эпохою великих событий, совершившихся в это же время на крайнем востоке азиатской части России.

Благодаря уму, энергии и блестящим дарованиям своих государственных людей, каковы были граф Николай Николаевич Муравьев и Николай Павлович Игнатьев, Россия мощно стала на берегах Великого океана, которому отныне предлежало, по-видимому, сделаться центром мировых событий.

Перед соединенными усилиями первостепенных европейских держав пала тысячелетняя замкнутость китайцев. Громадная империя, заключавшая в своих пределах почти треть народонаселения всего земного шара и бывшая для всех нас каким-то неведомым миром, должна была начать более тесное сближение с просвещенными народами Запада и сделаться вполне доступною для европейской торговли и цивилизации.

Чтобы уяснить себе современные события, совершившиеся в Китае с 1857 по 1860-ый г., т. е. военные действия против китайцев Англии и Франции, - необходимо сказать несколько слов о событиях, предшествовавших этой войне и вызвавших вооруженное столкновение с Китаем двух могущественных морских государств Европы.

Первое вооруженное столкновение китайцев с Англией относится к 1839-му году, когда возникли обоюдные недоразумения по торговым делам, и главным образом по контрабандной торговле опиумом. В самом начале этих столкновений англичане в лице своих представителей, лорда Непира, а еще более его приемников Робинсона и Элиота, при каждом удобном случае старались выказать готовность покончить дело путем мирных соглашений. Но китайцы эту уступчивость англичан приняли за слабость и, по обычным приемам своей политики, действовали уклончиво, всячески затягивая переговоры, чтобы выиграть время и через то иметь возможность заблаговременно стянуть свои войска к угрожаемым англичанами пунктам.

Замечательно, что для наблюдения за движениями английского флота по всему берегу китайцы расставили своих лазутчиков, которым была дана следующая инструкция:

- «Слушайте! Когда вдали покажется корабль варваров, смотрите пристальнее. Если над ним вьется черный дым, вы можете быть покойны, корабль не пристанет к берегу, а пройдет мимо; если же, напротив, увидите белый дым, будьте осторожны: варвары приближаются».

Наконец англичане, после долгих и неуспешных переговоров и проволочек со стороны китайцев, вознамерились действовать решительно. Китайцы, потерпев несколько последовательных жестоких поражений как на суше, так и на море, вынуждены были приступить к мирным переговорам, которые увенчались заключением в 1844-м году,

29-го августа, знаменитого Нанкинского трактата. По этому трактату китайцы между прочим уплатили англичанам 21 000000 долларов (26 000000. рублей) и уступили на вечные времена остров Хон-Конг. Гавани городов Кантона, Амоя, Фучжоу, Нингпо и Шанхая открывались для торговли всех наций.

Для полноты очерка этого первого вооруженного столкновения китайцев с европейскими государствами было бы небезынтересно уяснить себе ту до крайности своеобразную обстановку, при которой производилась эта война. По общепринятому в Европе мнению, китайские солдаты показали себя в этой войне настоящими трусами, лишенными всякой энергии и неспособными сражаться.

После первых выстрелов они, побросав оружие, обращались в стремительное бегство, подобно стаду баранов, в середине которого разорвалась бомба. Известный французский путешественник по Китаю католический миссионер Гюк, не оспаривая этого, находит, однако же, что действия китайцев не подлежат безусловному осуждению.

Китайцы, говорит Гюк (L'empire Chinois, v. I, Chap. X, p. 452) если глубже вникнуть в те обстоятельства и ту обстановку, при которых им приходилось действовать, то должно притти к заключению, что они поступали вполне разумно. Для этого следует сопоставить и сравнить между собою огнестрельное оружие, которым действовали войска обоих воюющих государств.

С одной стороны стрелы и допотопные фитильные ружья, а с другой — изготовленные со всеми усовершенствованиями современной техники превосходные ружья и пушки, разрушительное действие которых с дальнего расстояния было громадно.

Разрушить до основания любой китайский город - было для англичан делом, не представляющим никаких особенных затруднений. Обыкновенно в таком случае английский флот, остановясь в виду города, открывал методическое бомбардирование, находясь в то же время вне сферы действия не только ружейного, но и артиллерийского огня китайцев, которых жалкие пушки на их приморских укреплениях и батареях выпускали снаряды, не долетавшие и до половины расстояния между берегом и грозно стоявшим в виду его английским флотом.

Действие английской артиллерии было для этих несчастных китайцев чем-то до такой степени ужасным, сверхчеловеческим, что они наконец вообразили, что имеют дело с сверхъестественными существами. — Спрашивается, к чему могла послужить в такой неравной борьбе даже самая отчаянная храбрость китайцев?

Наконец, превосходство огнестрельного оружия англичан не давало никакой возможности китайским солдатам сойтись грудь с грудью с английскими войсками, которые, пользуясь превосходством своего огнестрельного действия с дальних расстояний, беспощадно расстреливали китайцев, осыпая их целым градом бомб, гранат, картечи и конгревовых ракет.

При таких обстоятельствах, где одна сторона беспощадно истребляла другую, китайцам, говорит Гюк, ничего не оставалось, как только всемерно искать спасения от такого адского огня, что, впрочем, они и делали с большим уменьем, ловкостью и быстротою.

Очевидно, что вся вина в этом отношении должна падать полностью на китайское правительство, которое, посылая тысячи людей сражаться почти без оружия и без надежных средств защиты при обороне, тем самым уже заранее обрекало их на верную и в то же время бесполезную смерть.

С того времени и вплоть до последней войны Китая с Японией в 1894 -1895 годах, т. е. в продолжение 50 лет, китайские войска оставались в том же жалком положении и ни на шаг не подвинулись вперед, что, между прочим, и может служить наглядным доказательством неподвижности и замкнутости китайцев и полного отвращения их ко всем нововведениям.

Так, другой католический миссионер, патер Фавье, в лионских «Missions Catholiques» 1894 г. рассказывает следующее о военных приготовлениях китайцев.

«Никому в Европе и в голову притти не может то, что здесь творится: никто там этому не поверит! В Пекине и окрестностях его сосредоточено 100 000 солдат, которых оставляют без жалования и без пищи, которые при десятиградусных морозах ходят в летнем платье и снабжены самым фантастическим оружием, начиная со стрел, дубин с железными наконечниками и пик XIII столетия и кончая ружьями нового образца.

Последние, несмотря на то, что только поступили из складов, совсем красные от ржавчины и патронов для них не имеется.

Прибавьте ко всему этому пистонные ружья, ружья с маркою «Потсдам» 1801 года, фитильное ружье времен Тамерлана и средневековые сабли. Все это печально и возбуждает немало тревог».

Несмотря на заключенный в 1844-м году в Нанкине мирный трактат с англичанами, китайцы по обычным приемам своей политики и не думали исполнять в точности все условия этого трактата. Так, приморский город Кантон в силу этого трактата, как упомянуто выше, должен быть открыт для торговли.

Между тем он по-прежнему остался недоступным для европейцев. Возникшие вследствие этого обстоятельства столкновения между англичанами и китайцами до такой степени обострились, что вооруженное столкновение снова делалось неизбежным.

15-го января 1846 года граждане Кантона издали прокламацию, расклеенную на городских стенах, в которой ехидно высказали следующую резкую характеристику англичан:

- «Кантон наша родина, здесь живут наши семейства, здесь гробы наших предков. Если мятежные варвары вступят в наш город, мы не признаем более императорских чиновников: мы поднимемся как один человек, схватим варваров и перерубим им головы.

Мы хорошо знаем английских варваров; знаем, что они замышляют только ложь и обман. Они неукротимы, как дикие лошади, жадные, как коршуны и шелковичные черви; их преступления труднее исчислить, чем счесть волосы на голове.

И это очень естественно! Разве они не родились вне мест образованности и далеко от них, в стране проклятой и ядовитой? Чем далее от Срединного царства, тем грубее варварство. Это видно уже в их волчьей природе, в их скотских лицах. Если они войдут когда-нибудь в наш город, они все разведают. Они скоро будут господствовать над нами»

Взаимный обмен депеш, переговоров и даже пререкания между англичанами и китайцами продолжались несколько лет и не привели ни к какому соглашению. Затем Крымская война, a вслед за нею и мятеж, вспыхнувший в Индии, в свою очередь воспрепятствовали англичанам действовать решительно.

Только весной 1857 г. английский флот в китайских водах был значительно усилен, но сухопутные войска, по случаю еще не усмиренного мятежа в Индии, не могли прибыть на театр военных действий. А потому английский адмирал Майкель Сеймур решил: отложив сухопутные операции до прибытия войск из Индии, нанести решительный удар китайской флотилии и учредить строгую блокаду южных водяных путей и г. Кантона.

В течение времени с 25-го мая по 1-ое июня 1857 г., три хорошо вооруженные и с большим экипажем флотилии джонок были частию истреблены, а частью взяты в плен англичанами. Ввиду этих событий и состоявшегося в то же время окончательного усмирения восстания Бенгальской армии, англичане начали деятельно подготовлять в Индии военную экспедицию против Китая.

С своей стороны и Франция не захотела далее следовать политике невмешательства. После открывшихся вскоре переговоров о совокупных действиях против китайцев, значительная французская эскадра с дессантными войсками, под начальством адмирала Риго де Женульи в том же 1857 году появилась в китайских водах.

Находившейся в Кантоне гененал-губернатор провинций Гуан-Дун и Гуан-си-Иейх решился защищаться до последней крайности, несмотря на то, что ему угрожала опасность со всех сторон: с моря его блокировала англо-французская эскадра, а с сухого пути надвигались орды тайпингских инсургентов.

При этом нельзя не обратить внимания на замечательный факт, доказывающий, до какой степени своеобразен способ ведения войны китайцами сравнительно с принятым в Европе. В то время, когда Кантон содержался в строгой блокаде и ему угрожало жестокое бомбардирование, a затем и штурм, местные начальники других открытых для иностранной торговли портовых городов, расположенных севернее Кантона, - нисколько не стесняли живущих там европейских купцов, а также и нисколько не препятствовали ведению ими торговых сношений с китайцами.

Таким образом, на юге Китая англичане и китайцы, с ведома своих правительств, вели открытую войну, а в то же время в северных гаванях Китая представители этих держав оставались в самых дружественных отношениях, а подданные тех же государств вели мирную торговлю.

К концу 1857 года, когда восстание Бенгальской армии было окончательно усмирено, англичане могли наконец предпринять и сухопутные операции в открывшейся войне с Китаем. 29 декабря того же года, после суточного бомбардирования, а затем приступа, Кантон находился в руках союзников.

По взятии Кантона уполномоченные Англии и Франции лорд Эльгин и барон Гро решились отправиться в Шанхай, где предполагалось войти в соглашение с представителями России и Северо-Американских Соединенных Штатов, адмиралом Путятиным и Паркером, и затем отправить коллективную ноту пекинскому правительству, что вскоре и было исполнено.

Но китайцы, по обычным уловкам своей дипломатии, всегда готовой затянуть всякое дело на неопределенное время, дали на эту ноту ответ уклончивый, ссылаясь на то, что правительство богдыхана сделало распоряжение об отправлении уполномоченного для переговоров в Кантон.

Но союзные уполномоченные на этот раз не поддались хитрости китайцев и по взаимному соглашению решились отправиться на север, к устью р. Пейхо, где в конце апреля 1858-го года должны были находиться и представители России и Соединенных Штатов Америки.

Следование союзных уполномоченных на север, к устью р. Пейхо, протекающей через Пекин, в то время, когда китайский уполномоченный, назначенный для ведения переговоров, направился, как упомянуто выше, на юг, в г. Кантон, представляло собою забавный эпизод в чисто китайском вкусе: уполномоченные обеих сторон собирались вести переговоры, обратившись друг к другу спинами.

Должно заметить, что переезд союзных уполномоченных из Шанхая на север, к устью р. Пейхо, был соображен весьма основательно. Только подобный настойчивый образ действий мог побудить правительство богдыхана к большей уступчивости и готовности исполнить требования европейских держав и заключить прочный и выгодный мир.

Наконец, появление вблизи Пекина представителей первостепенных европейских держав и Нового Света в сопровождении грозного военного флота и дессантных войск должно было произвести сильное впечатление на пекинское правительство и уяснить ему, что никакие ухищрения китайской дипломатии, по-видимому, не могут отвратить надвигавшуюся грозу.

Но китайцы и на этот раз все-таки сделали попытку применить и в настоящем случае свою традиционную систему выжидательной политики. По прибытии союзных уполномоченных к устью р. Пейхо к ним явились два китайские комиссара.

Хотя требования союзных держав, заявленные еше ранее в Шанхае и переданные генерал-губернатору провинций Чже-Цзянь и Цзянь-Су для отправления в Пекин, были выражены ясно, точно и определенно, но китайские комиссары с наивным недоумением обратились с вопросом: что именно желают европейцы?

Возникшие пререкания и обмен депеш кончились тем, что союзники объявили чжилийскому генерал-губернатору, что они немедленно отправятся в Пекин и там будут трактовать с китайским правительством. Так как вход в р. Пейхо при ее устье был защищен укреплениями, то решено было предварительно овладеть ими, что и было исполнено через два часа после открытия огня. 17 мая 1858 года союзники двинулись к Тянь-Цзину, находящемуся всего в 50 верстах от Пекина.

Вскоре по занятии Тянь-Цзина, а именно 22 мая, прибыли туда китайские комиссары из высших сановников государства, снабженные обширными полномочиями. 27 мая состоялось первое свидание уполномоченных Англии и Франции с китайскими комиссарами, а вслед за тем приступлено и к переговорам.

Первый подписавший трактат с китайцами 1-го июля был наш уполномоченный генерал-адъютант Путятин. Вслед за ним был подписан особый трактат с китайцами и представителем Северо-Американских Соединенных Штатов.

Несколько дней позднее подписан был трактат английским и французским уполномоченными лордом Эльгином и Бурбулоном. Ратификация трактатов, подписанных уполномоченными западных держав, должна была состояться в следующем 1858-м году.

С этою целью вновь назначенные посланники Брюс и Бурбулон прибыли в июне 1859 г. к устью р. Пейхо (Хай-хе), чтобы следовать далее по этой реке в Пекин. Но устье р. Пейхо, защищенное укреплениями, оказалось недоступным для прохода.

Так как ответ на посланный по этому случаю начальником английской эскадры запрос не был доставлен китайцами в назначенный срок, то английский адмирал Гоп, построив эскадру в боевой порядок, подошел на близкое расстояние к фортам с целию уничтожить заграждения устья р. Пейхо.

Тогда китайцы открыли с укреплений сильный огонь, которым было потоплено 5 английских канонерских лодок. Попытка овладеть укреплениями с сухого пути также не имела успеха, и союзники должны были отступить с уроном.

Впоследствии оказалось, что китайцы устроили заграждения в устье р. Пейхо, - как они объясняли в своем несколько запоздавшем ответе, - собственно для защиты входа в реку инсургентов (тайпингов). Для союзных же уполномоченных вместо устья р. Пейхо назначена была р. Бейтан, лежащая к северу от укреплений.

По этому указанному пути успел тогда же пройти американский уполномоченный. По поводу происшедших в 1858 году неприязненных действий в устье р. Пейхо богдыхан изъявил готовность дать полное удовлетворение и просил посланников западных держав прибыть в Пекин.

Но англичане, а за ними и французы решились и на этот раз проложить себе путь к Пекину силою оружия. С этою целию в июле 1860-го года в Печилийском заливе было сосредоточено более 200 судов и канонерских лодок англо-французской эскадры.

После рекогносцировки, произведенной французским отрядом, оказалось, что форты на р. Бейтан совершенно пусты. Но адмиралы Гоп и Шормер, все-таки подозревая и в этом случае хитрость и предательство китайцев, открыли по совершенно пустым фортам огонь, сбивший только простыни, которыми были завешаны амбразуры.

Вслед за тем с судов были высажены войска, которые набросились на многолюдное и совершенно мирное местечко Бейтан, где и предавались грабежам и всякого рода насилиям в течение своего одиннадцатидневного там пребывания.

В особенности подверглись всевозможным насилиям и мучениям женщины. 31-го июля, по высадке всех войск, союзники двинулись к р. Пейхо. Расположенный на пути укрепленный лагерь оказался оставленным китайцами, но иаходившийся вблизи его 5000 отряд монгольской конницы, завидя приближение союзной армии, понесся на нее, проскакал через английскую пехоту, едва успевшую свернуться в каре, прорвал английскую кавалерию и наскочил на английскую батарею.

Не имея никакого другого оружия, кроме тупых железных мечей и луков со стрелами, и встреченная огнем английской пехоты и артиллерии, монгольская конница должна была рассеяться, не нанеся особенного вреда союзным войскам, хотя англичане и французы утверждали, что в рядах монголов были русские офицеры. 9-го августа 1860 года были взяты форты на устье р. Пейхо.

Затем, разграбив, по своему обыкновению, сел. Дагу (Таку), союзники снова заняли Тянь-Цзинь, куда вскоре прибыл и наш посланник генерал Николай Павлович Игнатьев. Переговоры, начатые в Тянь-Цзине с явившимися туда уполномоченными, по-видимому, не обещали привести к желаемым результатам, и союзники, не прекращая этих переговоров, решились во всяком случае двинуться к Пекину.

На этом пути произошли два сражения с китайцами: одно при городе Чжан-Цзя-Ван, который был разграблен английскими войсками, производившими в нем самые страшные опустошения и самые злодейские бесчинства, а другое у моста Па-ли-Цзяо в 4-х верстах от Тун-Чжоу.

Союзники овладели мостом, причем китайцы были обращены в бегство с потерею более 40 орудий. После сражения при Па-ли-Цзяо богдыхан бежал из Пекина с верховным советом в Монголию. По приближении союзников к Пекину китайские войска, собранные в его окрестностях, скрылись, и 24 сентября 1860 года французы и английская иррегулярная кавалерия беспрепятственно заняли загородный дворец богдыхана - Хай-дянь.

По словам полковника Д. И. Романова, состоявшего при генерал-губернаторе Восточной Сибири графе Муравьеве-Амурском и имевшим полную возможность собрать самые достоверные сведения о тогдашних событиях в Пекине по занятии его союзниками, - французы кинулись на грабеж дворца, и после 4-часового опустошения послали сказать англичанам, что они нашли огромные богатства и как братья приглашают их поделиться с ними. Тогда англичане бросились доканчивать все, что не успели истребить и захватить французы.

Здесь захвачен был дипломатический архив и расхищены несметные сокровища, заключавшиеся в золотых истуканах, блюдах, вазах и других изделиях, осыпанных драгоценными камнями, в жемчужных уборах, ожерельях, драгоценных камнях, роскошного убранства комнат, мебели, утвари, посуды, гардеробов богдыхана и его двора, - складов сукон, шелковых материй и проч., которыми были загружены целые сараи и магазины.

Одних столовых часов насчитывали около 120-ти, многие из которых были украшены камнями и жемчугом, который солдаты выковыривали штыками. Начальства не только что не удерживали войска от грабежа, но, напротив, весьма усердно помогали им в этом.

После все с завистью указывали на одного французского офицера, который успел захватить разных вещей на 600 000 франков. Говорили, что и сын генерала Монтобана, имея возможность как сын главнокомандующего приказать солдатам грабить для него, - успел нагрузить несколько повозок ценностью на 300 000 франков.

Один французский солдат объявил после грабежа, что он служить не желает и готов поставить за себя хотя бы и 40 человек, потому что у него в кармане 120 000 франков. Весьма многие успели захватить на 15 - 20 000 франков.

Многие офицеры жаловались, что они не имели случая участвовать в грабеже, потому что находились со своими отрядами на службе. Два английских полка, не участвовавшие в грабеже, взбунтовались. Снова возвратившийся в Китай лорд Эльгин приказал оставить каждому у себя по одной вещи для воспоминания (pour souveuir), а остальные снести в главную квартиру, продать там с аукциона и вырученную сумму разделить между всеми поровну.

Разумеется, что представлены были только те вещи, которых не было средств тащить с собою. Но и их набралось так много, что по продаже и офицерам, и солдатам достались довольно значительные суммы. Носился слух, что будто бы в числе награбленных вещей был драгоценный кинжал в золотой оправе с весьма крупными бриллиантами, привезенный русским послом Измайловым в подарок богдыхану, и что будто бы этот кинжал назначен в подарок императору Наполеону.

Ценность всех сокровищ, расхищенных, поломанных и истребленных во дворце Хай-дянь, определялась в 60 000000 франков. Между тем по прибытии осадных орудий союзники начали готовиться к бомбардированию Пекина. Предполагалось также пробить брешь в городской стене, под которую были подведены мины.

С своей стороны китайцы поставили свою гвардию - албазинцев - для защиты городских северо-восточных ворот, а на остальной стене - находилось до 25 000 совершенно безоружных китайцев. Стоявшим в первых рядах розданы были белые платки и приказано ими махать при приближении варваров к стене, так как белый цвет, как парламентерский, может помочь в этом случае.

Но если варвары, несмотря на это, полезут на стену, то было приказано сыпать на них из мешков известь и лить горячую воду из заранее поставленных чанов. Однако же китайцы не выждали нападения союзных войск и 1 октября решились, наконец, открыть Ань-динь-Минские ворота, которые тотчас же были заняты англо-французскими войсками.

После этого союзники, прежде каких-либо дальнейших действий, настоятельно потребовали от китайцев выдачи пленных европейцев из числа 37, захваченных в разное время, что и было исполнено. Возвращенные пленные были страшно изнурены перенесенными ими страданиями.

По словам Д. И. Романова, китайцы связывали пленным руки вместе с ногами, продевали между них палки, концы которых клали себе на плечи, и в подобном висячем положении несли их 28 часов, следуя окольными дорогами, потому что прямое расстояние Тун-Чжоу (где было более захвачено пленных) до Пекина не превышает 5 часов ходьбы.

В Пекине и в загородном дворце Хай-дянь пленных европейцев, крепко скованных по рукам и ногам, томили голодом, днем выставляли на палящий зной, лицом к солнцу, а на ночь отводили в грязные и смрадные чуланы, переполненные гадами и насекомыми, и там подвешивали к потолку за скованные назад руки. У многих на руках и ногах от оков сделались гнойные раны, наполненные червями. Некоторые от таких истязаний лишились употребления рук и ног.

Некоторых, в том числе и английского переводчика Паркса, шесть раз взводили на эшафот и клали голову на плаху; Паркс спасся тем, что, хорошо говоря по-китайски, объявил, что он русский и что наши войска придут в Пекин и жестоко отомстят за его смерть.

Наконец, остальных пленных китайцы выдали мертвыми в гробах. По вскрытии трупов европейскими врачами оказалось, что большая часть умерли от физических изнурений и лишений. У некоторых трупов внутренности были выедены крысами и даже свиньями; у некоторых кисти рук были отъедены крысами.

Несмотря на взятие укреплений при устье р. Хай-хе, овладение городами Тянь-Цзином и Тун-Чжоу и, наконец, прибытие уполномоченных западных держав к Пекину, положение союзных войск нельзя было признать вполне обеспеченным.

Окрестности Пекина были совершенно разорены и опустошены, а жители бежали. Французы не имели заготовленных запасов и добывали продовольствие фуражировкой и грабежом. У англичан привезенные запасы истощились.

Войска находились посреди громадного населения, проникнутого чувством злобы и глубокой ненависти к европейцам. К тому же в самом Пекине по случаю бегства богдыхана не было никакого правительства. Между тем наш посланник генерал Н. П. Игнатьев после свидания, которое он имел с союзными уполномоченными бароном Гро и лордом Эльгином, решился 4 октября въехать в Пекин, где и остановился в нашем подворье. Вскоре к нему явились старшие китайские чиновники и обратились за советом, что им делать в таком крайне неприятном положении, в котором они находились.

Вслед за тем наш посланник получил письмо от младшего брата богдыхана Гун-Цин-вана, оставшегося правителем государства, с благодарностью за участие и посредничество нашего посланника в деле предстоявших сношений с представителями западных европейских держав.

7 октября наш посланник вновь виделся с бароном Гро и лордом Эльгином и узнал, в чем именно заключаются их требования от китайцев. Оказалось, что они требовали уплаты контрибуции по 8 милл. лан (по 15 милл. рублей) для Англии и для Франции, всего 30 000000, и, сверх того, 1 000000. вознаграждения лицам, пострадавшим в плену у китайцев и семействам умерших.

Возвратившись в тот же день в Пекин, генерал Игнатьев созвал к себе важнейших чиновников и успел убедить их дать представителям западных держав скорый и удовлетворительный ответ. Китайцы поспешили исполнить это требование и составленный ими ответ принесли в наше подворье на предварительный просмотр нашего посланника.

Точно так же и впоследствии, когда уже начались переговоры с посланниками западных держав, китайские чиновники ничего не предпринимали, не спрося предварительно мнения и указаний нашего посланника генерала Н. П. Игнатьева. 12 октября союзные уполномоченные въехали в Пекин.

В этот и в следующий день были подписаны в палате церемоний (Ли-бу) лордом Эльгином, бароном Гро и Гун-Цин-ваном дополнительный конвенции, a затем последовал и размен ратификаций Тянь-Цзинского трактата 1858 года. По этому трактату англичане получили 15 000000 военной контрибуции, участок земли на материке против Гон-Конга и открытие Тянь-Цзина и других городов для торговли.

Расходы, сделанные Англией для экспедиции в Китай, были так значительны, что полученная от китайцев контрибуция не могла покрыть их полностью. Одни перевозочные средства обходились Англии до 1 милл. фунтов стерлингов ежемесячно.

С 19 октября началось выступление из Пекина французских, а спустя некоторое время и английских войск. Но еще до этого выступления, около 12 октября, богдыханский дворец Хай-дянь был совершенно уничтожен английскими войсками: строения сожжены и взорваны, сады и парки вырублены.

От великолепных зданий не осталось камня на камне, а на месте тенистых садов и парков образовалась голая равнина. По удалении союзных войск из Пекина сам Гун-Цин-ван, брат богдыхана, 29 октября прибыл в наше южное подворье к нашему посланнику. Генерал Игнатьев, поздравив Гун-Цин-вана с благополучным окончанием многотрудного дела с двумя западными державами, и при этом случае напомнил об обещании решить неоконченные дела между Россией и Китаем.

Должно сказать, что переговоры по этим делам были открыты в нашем подворье еще во второй половине октября. Для ведения этих переговоров Гун-Цин-ван назначил президента Жуй, советников палат Линь, Бао и Чэнь. На происходивших в нашем подворье конференциях китайские сановники выказали много упорства по некоторым статьям, и в особенности относительно разграничения на востоке и о сухопутной торговле.

Наконец 22 октября, после продолжительных прений, пришли к окончательному соглашению по всем пунктам. 31 октября прибыли в наше подворье три китайских чиновника, неся над головами желтый ящик, в котором была вложена копия с указа богдыхана, утверждающего проект договора, составленного по взаимному соглашению между русским и китайским уполномоченными.

Копия с указа была вручена нашему посланнику при бумаге Гун-Цин-вана. 2 ноября 1860 г., в четвертом часу пополудни, прибыл в наше южное подворье Гун-Цин-ван в парадном костюме, вышитом золотыми драконами, символом императорской фамилии, с блестящей свитою, в числе которой находились и сановники, участвовавшие в переговорах.

В четыре часа договор был подписан обеими сторонами, а равно и протокол размена этого договора, что было необходимо для того, чтобы китайцы не могли отступить от указа богдыхана и сказать, что князь Гун подписал договор по ошибке и по принуждению. Новый договор был утвержден и скреплен печатями тем же порядком и в той же степени, как и договоры, заключенные с Англией и Францией.

При отъезде нашего посланника в пределы России Гун-Цин-ван выказал ему такую же предупредительность, какою он пользовался во все время пребывания своего в Пекине. До г. Калгана его несли на плечах в носилках по особому церемониалу.

Для дальнейшего проезда по Монголии было собрано до 6 000 лошадей и 4.500 конных провожатых. Весь переезд от Калгана до Урги (3.500 верст) был совершен в восемь дней. По распоряжению Гун-Цин-вана Пекинский договор был тогда же отправлен в г. Ургу с приказанием немедленно перевести его на монгольский язык к приезду нашего посланника.

При этом было упомянуто о важных заслугах, оказанных генералом Игнатьевым маньчжурскому правительству. Китайцы, по-видимому, сознавали, что благодаря уму, энергии и блестящим прирожденным дипломатическим способностям нашего посланника были устранены важные осложнения, могущие грозить Пекину страшным кровопролитием.

Все это было оценено по достоинству также и уполномоченными Англии и Франции и другими иностранцами. Так, французские архиепископы Ануйль и Мули благословляли его старание отвратить кровопролитие в Пекине, ламы молились за него как за охранителя неприкосновенности их храмов; даже ургинский кутухта прислал генералу Игнатьеву благодарственную грамоту.

* * * *

Пекинский договор, заключенный генералом Н. П. Игнатьевым, по важности достигнутых результатов и блестящему образу действий нашего посланника, в самое короткое время успевшему поставить на высокую степень могущества значение России в Китае, представляет собою, можно сказать, небывалый пример в истории наших дипломатических сношений с правительством богдыхана.

По этому договору впервые была установлена прочная государственная граница на западных пределах Китая, до тех пор в течение столетия остававшаяся не определенною никакими предшествовавшими трактатами с пекинским правительством.

Понятно, что неопределенность границ на таком огромном протяжении, от Шабина-Дабага на юго-западной оконечности Восточной Сибири до бывших кокандских владений, неоднократно порождали волнения и беспокойства на границе, а также грабежи и насилия в среде приграничных кочевых инородцев.

Все это подавало повод к неприязненным сношениям как между пограничными властями обоих государств, так и между их центральными правительственными учреждениями. С постановкою же на этих окраинах России и Китая государственной границы, упомянутые неустройства прекратились сами собой, и сверх того, в силу государственного акта переходили на вечные времена во владение России все земли на юго-восток Семиреченского и Заилийского края, занимаемые киргизами Большой и Дикокаменной орды, власть над которыми неоднократно оспаривали у нас китайцы, а также богатый Курчумский край с озером Зайсаном и нижним течением р. Черного Иртыша.

Не менее важное значение имеет Пекинский договор и в отношении к установлению нашей восточной границы. Граница эта, как известно, была определена Айгунским трактатом 16-го мая 1858 года только по течению р. Амура до слияния его с р. Уссури.

Далее же, от р. Уссури до моря, граница не была определена точным образом как по этому трактату, так и по заключенному в Тянь-Цзине 1-го июня 1858 года. По Пекинскому договору оба эти трактата, торжественно подтвержденные китайским правительством, были дополнены и распространены, причем была ясно и подробно обозначена и конечная часть восточной границы от устья р. Уссури до озера Ханка и далее до моря.

Вследствие чего Амурский и Уссурийский край вместе с побережьем Восточного океана до самой Кореи на вечные времена отошли к владениям России.

На джунгарской земле.

В то время, когда граница наша с Китаем на востоке была определена еще в 1689 г. Нерчинским трактатом, а потом в 1727 году Буринским, на западе между р. Иртышем и Алтаем существовала совершенная неопределенность границ с Чжунгарией.

/Эта неопределенность, представлявшая важные неудобства в пограничных сношениях, была хотя и не вполне, но отчасти устранена в царствование императора Петра Великого, благодаря совершенно случайному обстоятельству.

Слухи о значительных месторождениях золота в Малой Бухарии, в окрестностях города Яркенда, заставили Петра Великого, для разыскания этих месторождений, снарядить две экспедиции под начальством полковника Бухгольца и генерала Лихарева.

Последний, пройдя на судах озеро Зайсан, успел подняться на 80 верст вверх по р. Черному Иртышу, впадающему, как известно, в восточную оконечность озера Зайсана. Несмотря на протесты и даже вооруженное сопротивление чжунгаров, результаты действий этих двух экспедиций заключались в занятии нами с 1716 - 1719 г.г. линии по р. Иртышу и в построении крепостей и форпостов от г. Омска до г. Усть-Каменогорска.

Таким образом, с этого времени р. Иртыш сделалась в сущности нашею фактическою границею с Чжунгарией, и Россия приобрела прочную пограничную линию на юге своих владений в Сибири. Легкость, с которою было сделано это занятие значительной части чжунгарских земель, подобно быстрому овладению нами Амурской страной в начале XVII-го столетия, объясняется кровопролитными войнами, веденными в это время китайцами с чжунгарами, отвлекавшими первых от р. Амура, а чжунгаров от р. Иртыша.

Пользуясь этим, правительство наше, по-видимому, решилось тогда же твердо стать на р. Иртыше, представлявшей собою на значительном протяжении вполне удобную естественную границу. По своему географическому положению р. Иртыш имела все свойства превосходной оборонительной линии, могущей служить охраной наших южно-сибирских границ от набегов киргиз и от враждебных покушений самих чжунгаров. В то же время р. Иртыш, с расположенными на ней крепостями и укреплениями, представляла собою надежный базис для наступательных действий вовнутрь Чжунгаро-Киргизской степи.

* * * * *

Занятие нами линии по р. Иртышу и возведение на ней крепостей и укреплений, а также устройство на этой военной линии русских поселений, не могло не озабочивать чжунгарских владельцев. Оно тем более им казалось опасным, что они видели, с какою быстротой наши поселения подвигались вперед по направлению на юг и, так сказать, врезывались в их владения.

Возникшие по этому поводу переговоры не привели ни к какому соглашению о границах. Сущность претензий, предъявляемых нам в то время чжунгарами, состояла в том, что, по их мнению, в прежние времена граница между Россиею и Чжунгарией установлена была по реке Иртышу до устья р. Оми и затем вверх по р. Оми до р. Оби.

В этом месте будто бы были устроены засеки. От р. Оби под Кузнецким уездом граница шла к востоку по правому притоку ее Уепи (Иння), или Черной Оми. И притом постановлено было, чтобы обеим сторонам далее того не переходить и будто на тех местах жили их (чжунгаров) люди.

Но с российской стороны, преступив оные границы, построены потом города Томск, Кузнецк и Красноярск и крепости по р. Иртышу и заводы. На это с нашей стороны было поставлено на вид чжунгарам, что в этих местах границ, засек и вообще каких-либо пограничных знаков никогда не существовало.

В противном случае сохранился бы акт или документ по разграничению. Но документа этого не существовало, да и надобности в нем никакой не было, потому что, по завладении Южной Сибирью сначала казаками и охочими людьми, а потом и самим правительством, тотчас же были построены города, называвшиеся в старину острогами, а все окрестные инородцы обложены ясаком, что по обычаю того времени служило признаком совершенной покорности.

Таким образом постепенно распространялись владения России до верховьев р. Оби. Следовательно, не было никакой надобности ставить искусственную границу в землях, где эта граница, имея естественный характер, обозначалась, так сказать, сама собою р. Иртьшем, а в горах Алтая - линиею водораздела. Что же касается до живущих на этих землях кочевых инородцев, на право владения которыми чжунгары объявляли свои претензии, то родоначальники сих инородцев, находясь лишь в вассальной зависимости от чжунгарских владельцев и пользуясь слабостью последних, при каждом удобном случай отделялись от них и присягали на подданство России, присылая в то же время в знак своей покорности аманатов в наши тогдашние пограничные города Кузнецк, Томск и Красноярск. Следовательно, и в этом отношении претензии чжунгаров были неосновательны.

* * * * *

В сороковых годах XVIII стол. эти споры и недоразумения обострились до такой степени, что Галдан-Цэрен, один из замечательных по уму и дарованиям чжунгарских владельцев, прославивший себя несколькими победами, одержанными им в войне с монголами и китайцами, стал требовать от нас срытия Усть-Каменогорской крепости.

Затем, видя, что все его домогательства остаются без всякого результата, начал вооружаться с целью вторжения в наши пределы. Для противодействия чжунгарам на случай этого вторжения, расположенные в Сибири войска были усилены и назначен начальником всех сибирских линий генерал-майор Киндерман.

Такое тревожное положение дел на наших границах с Чжунгарией продолжалось недолго: оно прекратилось со смертью Галдан-Цэрена в 1745-м году. Но домогательства чжунгаров о срытии крепостей и укреплений, построенных нами на р. Иртыше и образовавших собою так называемую Иртышскую укрепленную линию, продолжались и при преемниках Галдан-Цэрена.

Аббат Шапп д’Отрош, отправленный в Сибирь в 1760 г. по распоряжению Парижской академии наук для наблюдения прохождения Венеры через Солнце, упоминает в своем сочинении о путешествии в Сибирь, что он видел в Тобольске в 1761 г., т. е. по окончательном разгроме Чжунгарии китайцами, двух посланцев, отправленных еще при одном из предместников последнего чжунгарского владельца Амурсаны в Петербург, с поручением требовать срытия всех наших укреплений на Иртышской линии.

Вообще, все споры и недоразумения с нашей стороны с чжунгарами по делам пограничным не имели никакого практического результата, главным образом потому, что, как ни пытались неоднократно чжунгары поддержать свои требования силою оружия, они были постоянно отвлекаемы от этого намерения частыми войнами с их непримиримыми врагами - китайцами.

Вследствие чего все возникавшие усложнения между нами и чжунгарами не только не привели нас к полному разрыву с ними, но последние были даже поставлены в необходимость просить нас войти с ними в соглашение о совокупных действиях против китайцев.

Последняя война китайцев с чжунгарами в 1757 - 1758 г.г. окончилась, как известно, почти поголовным истреблением чжунгаров. Только несколько тысяч успели избегнуть кровожадной мести китайцев, войдя в наши границы. Часть их была переведена на Волгу на соединение с их соплеменниками волжскими калмыками.

Другая же часть, пожелавшая принять православную веру, водворена близ г. Ставрополя (ныне Самарской губернии), совместно с поселенными там крещеными калмыками. Обращенная же почти в совершенную пустыню прежняя цветущая Чжунгария была присоединена к Китайской империи под именем Западного края (Си-Юй).

Этот громадный политический переворот, окончившийся совершенным уничтожением одного из некогда сильных среднеазиатских владений и происшедший вблизи наших сибирских окраин, т. е. в стране, сопредельной с владениями России, и, так сказать, на наших глазах, прошел у нас, по-видимому, совершенно незамеченным.

Несомненно, что в Сибири скоро сделалось известным об этом перевороте от бежавших к нам чжунгаров. Но в Петербурге взглянули на это событие довольно равнодушно, и мы не успели извлечь для себя от этого переворота каких-либо существенных выгод в политическом отношении.

В Западной же Европе об участи, постигшей чжунгаров, узнали гораздо позже. Вот что писал Шапп д’Отрош об этом событии: «Там (в стране, сопредельной с Россией) происходят великие события, о которых мы не имеем никаких сведений.

Политический переворот в Чжунгарии служит тому поразительным примером. Этот народ, занимавший обширную страну, пространство которой превосходит Францию, был уничтожен китайцами в 1757 году после продолжительной 10-летней почти непрерывной войны.

Это событие сделалось известным в 1761 году и было опубликовано в Петербурге только 14 декабря 1762-го года. Так же мало осведомленный об этом политическом перевороте, как и остальная Европа, я узнал о нем во время моего путешествия по Сибири от калмыков, которым удалось избежать зверского озлобления китайцев, а также и от русских, живущих в Сибири» (Chappe d’Auteroche. Revolution des Calmouk - Zongares. T. I, p. 290 - 314). Не подлежит сомнению, что, готовясь к войне с чжунгарами, китайский император правления Цянь-Лунь не жалел никаких средств для приведения к благоприятному окончанию этого важного предприятия.

Но, с другой стороны, предлежавшая китайцам трудная задача значительно облегчалась тем, что пред открытием военных действий в Чжунгарии возникли внутренние междоусобия, которыми успели ловким образом воспользоваться китайцы.

Судя по показаниям современников и некоторым официальным сведениям тогдашнего времени, едва ли можно отвергать, что не будь этих междоусобий, китайцы, по-видимому, не были бы в состоянии одолеть чжунгаров. По покорении Чжунгарии китайцы, избавившись от беспокойных соседей, с которыми вели столь продолжительные и кровопролитные войны, тотчас же обратили внимание на устройство вновь присоединенного края и на обеспечение его западного пограничного пространства.

В этих видах император правления Цянь-Лунь сделал распоряжение о колонизации Западного края и о вооруженной охране его границы. Вся страна по северную сторону Тянь-Шаньского горного хребта названа была Северною линиею (Тянь-Шань-бей-лу), а по другую сторону - Южною линиею (Тянь-Шань-нань-лу).

На р. Или в том месте, где находился курень чжунгарских ханов, заложен был город Хой-Юань, или Или (нынешний город Кульджа) и, вслед за тем, в местности Ур-Яр, близ нынешней Урджарской станицы, возник и город Тарбагатай, перенесенный впоследствии на 120 верст к востоку на нынешнее его место.

Образованы два округа, Илийский и Тарбагатайский, с административными центрами Или (Кульджа) и Тарбагатай (Чугучак). На западной окраине этих округов, по черте предположенной границы с землями киргизов, устроена линия постоянных пикетов (Чан-чжу-карунь), вдоль которой в Илийском округе возникли военный поселения из чахаров, сибо, солонов, а впоследствии и калмыков.

Казалось бы, что с покорением Чжунгарии и с переходом ее под власть китайцев должны были прекратиться и все споры, недоразумения и беспокойства, неоднократно возникавшие между нами и чжунгарами по делам пограничным.

Между тем в действительности оказалось совершенно противное. Эти споры и недоразумения, когда нашими соседями сделались китайцы, не только не прекратились, но еще более усилились и превзошли все те столкновения, которые мы имели с чжунгарскими владельцами Цэван-Раптаном, а в особенности с Галдан-Цэреном.

В упоении от одержанных успехов и торжествующего чувства победы над страшными некогда силами чжунгаров, китайцы, сделавшись нашими соседями и на западе их владений, тотчас же заявили свои требования по некоторым пограничным делам с крайним высокомерием и заносчивостью.

Этим положено было начало новым пограничным спорам и несогласиям, подобно тому, как это было при чжунгарских владельцах. Прежде всего, листом (официальною бумагою), адресованным прямо в Правительствующий Сенат, китайцы потребовали от нас выдачи последнего чжунгарского хана Амурсаны и всех зайсангов, вышедших в Россию, ссылаясь на статью Буринского трактата о перебежчиках.

На это с нашей стороны им было поставлено на вид, что упомянутая статья Буринского трактата относится к перебежчикам из китайских подданных. Но так как чжунгары перешли в наши границы до окончательного покорения их китайцами, а следовательно, тогда, когда они еще не были китайскими подданными, то на них и не могут распространяться постановления этой статьи.

А во время бытности китайских послов в 1731 г. в Петербурге не было заключено по этому делу никаких условий. Несмотря, однако же, на это справедливое возражение, а также и на то, что кости хана Амурсаны, умершего в Тобольске от оспы, были отправлены в Кяхту для показания их китайцам, они не прекращали своих несправедливых и крайне оскорбительных для нас требований.

Так, в переписке по пограничным делам при каждом удобном случае они старались заявить свои претензии на земли, занятые киргизами Средней и Большой орды, и на право владения сим народом, выставляя на вид, что киргизский хан Аблай с подвластными ему киргизами Средней орды добровольно перешел в китайское подданство.

В действительности же дело это происходило совершенно иначе. Приняв под свою защиту изменившего китайцам последнего чжунгарского хана Амурсану, киргизы этим поступком естественным образом возбудили против себя ненависть китайцев.

Вследствие чего для наказания киргиз ведения хана Аблая были направлены в степь китайские войска. Потерпев от этих войск несколько последовательных поражений, хан Аблай, чтобы избавиться от окончательного погрома, несмотря на свою присягу на подданство России решился перейти в китайское подданство, которое вследствие этого было скорее насильственным, нежели добровольным, как об этот заявляли нам китайцы.

Вообще, должно заметить, что вскоре по покорении Чжунгарии китайцы всемерно старались распространить и упрочить свою власть над киргизами. Для скорейшего же достижения намеченной цели, китайцы старались всячески привлекать к себе главных киргизских родоначальников, щедро наделяя их подарками и почетными титулами.

Так, султан Большой орды Эрали, прославившийся своею храбростью в Китае, получил около 1770 г. от богдыхана правления Цянь-Лунь достоинство «придворного рыцаря». Султан Сарт-Южин, кочевавший со своими аулами на р. Аягузе, получил звание гуна, т. е. князя Китайской империи.

Между тем, в то же самое время султаны и почетные люди киргиз Средней орды, считавшейся с 1734 года в нашем подданстве, получали жалованье и подарки и от нашего правительства, по избранию которого назначались и самые ханы, с выдачею им грамот на ханское достоинство.

С своей стороны и китайцы, считая киргиз также своими подданными, возводили в ханы избранных ими султанов, которые, несмотря на это, почти в то же время посылали в Петербург депутации с изъявлением покорности России. Был случай, что китайцы возводили в ханское достоинство таких киргизских султанов, которые изъявляли на это согласие нисколько не стесняясь тем, что они в то же время занимали официальные должности по назначению нашего правительства.

Так, Габайдулла Валиханов, назначенный в 1824 году старшим султаном Кокчетовского округа, отправился в Баян-Аул, куда прибыл китайский отряд для провозглашения его ханом Средней орды. Вследствие чего понадобилось послать в Баян-Аул казачий отряд для удаления китайцев и захвата Габайдуллы, что и было исполнено.

Из вышеизложенного видно, что хотя киргизы и считались в русском подданстве с 1734 года, но до введения между ними надлежащего устройства и управления и обложения их податями, они в действительности были лишь номинально нашими подданными.

Пользуясь таким неопределенным положением дел, киргизские султаны, изъявляя наружную покорность России, в то же время были явными сторонниками Китая. Вследствие чего и самое подданство киргиз, не имея никакого практического значения, в сущности было обманом.