Вы здесь

Верхненарынский сырт. Долина рек Атбаши и Аксай.

«занимался другой работой, зоологической, именно о тех позвоночных (птицах и змеях) Туркестанского края, которые не обработаны в путешествиях Федченко. Эти зоологические работы меня уже давно занимают, и меня к ним так и тянет, потому что таким образом составляю научный труд, который, надеюсь, будет и обширным и капитальным. Я в нем представляю свод положительных фактических данных для решения самых важных, животрепещущих и спорных вопросов зоологической географии и систематики и насчет его обработки советовался в прошлом году с самим Дарвином, который мой план одобрил. Тем не менее, я должен признаться, что эти зоологические занятия весьма чувствительно замедляют мои обязательные работы по физической географии Туркестанского края».

Н.А. Северцов. Письмо к К.П. фон Кауфману. 10 ноября 1876 года.

Топография вершин Нарына. Малоснежность сырта, высота вечных снегов. Вид сырта. Тяньшанский медведь. Сыртовые птицы. Долина Нарына и прибрежные хребты. Кабаны. Верхняя граница ели и можжевельник у Нарына. Значение сырта для каракиргизов, зависимость их междоусобий от постоянных топографических условий. Подъём на перевал к Атбаши. Первые следы качкара.

Поднимаясь на Барскаунский перевал, я понадеялся на тёплую погоду и оделся легко, но скоро снеговые вершины, открывшиеся при нашем выступлении, опять закрылись, и, поднявшись немного выше крупного взлобка у Керегетаса, мы попали уже в облака, т. е. в туман, с мелкой снежной изморозью; по временам облака поднимались, шёл снег, были легкие порывы ветра, но всё ещё было тепло; не холодно и на замёрзшем уже сазе, образующем вершину перевала.

Наконец, мы вышли из долины сазов; снеговые вершины сзади нас немедленно скрылись в снежном вихре; задула метель, к счастью, не густая; мы вышли на сырт - открытую степь слишком в 12 000 фут. над уровнем моря. Наша тропинка шла вдоль ручья, круто замёрзшего и большей частью сухого, так как замёрзли и питающие его сазы, которые продолжались по степи.

Ветер был пронзителен, снег так и крутился, но падало его немного, и я замечал на степи, несмотря на её высоту, только слабые следы выпавшего в конце сентября снега; он и тут успел растаять. Минут на двадцать при повороте ветра с запада к северо-западу перестал итти снег; мы увидали впереди ряд скалистых холмов, сверху донизу покрытых снегом, на которых, впрочем, чернели частые полосы голого камня; вправо были такие же холмы; сзади нас поднимались много выше снеговые пики Терскей-Ала-тау, скрывая свои вершины в облаках.

Этот перерыв метели был весьма кстати; мы только что подошли к месту, где наша тропинка расходилась надвое, на юго-восток и юго-запад; мы пошли по первой, к открывавшемуся в переднем хребте ущелью; я беспрестанно слезал с лошади и шёл пешком, чтобы обогреться.

Скоро опять закрутился снег; его падающие хлопья, мелкие, сухие и промёрзлые, не держались на степи и вновь поднимались ветром; мы шли, видя только тропинку, и вошли в ущелье; вершины скал по бокам его были не видны; дорога в нём ровная, шириной сажен в пять, с водомоиной.

Пройдя вёрст пять, мы встретили преграждавший ущелье пологий увал не выше 2 саж.; за ним опять водомоина, но спускавшаяся уже к югу; склоны по бокам ущелья становились выше; наконец, в сумерки, мы вышли на травянистую котловину, окружённую высокими отвесными скалами; тут была и вода, хотя и замерзлая, всё в той же водомоине, и небольшое, еще не замёрзшее озеро; тут мы и остановились.

У сопровождавших нас киргизов, которые нас тут уже поджидали, весело горел огонёк из дров, подвезённых на заводной лошади в котловине, закрытой от всех ветров, было тихо; мы заварили чай и скорее обогрелись, а тут, тотчас следом за нами, подошли и верблюды с дровами и кошами, нашлось и тёплое платье, и метель была забыта на радостях, что, наконец-то, ночую за тем самым хр. Болгар, или Суёк, на который с Зауки и Барскауна только смотрели Семёнов и Проценко и где не было европейской ноги.

Впрочем, сопровождавшие меня киргизы назвали горы, где мы были, не Суёком и не Болгаром, а иначе: восточнее пройденного нами ущелья Уртасы {Это название кажется подозрительным и похожим на киргизское наречие, но но незнанию киргизского языка не берусь решить.

Сары-тур имеет характер настоящего имени. Сары-тур-тау значит жёлто-гнедые горы; их сланец, выветриваясь, отчасти принимает этот цвет. Впрочем, киргиз если не знает имени урочища, то редко скажет бельме (не знаю), а придумает для него прилагательное.}, а западнее - Сары-тур.

5-го с утра было облачно; прямо против лагеря, почти в версте, мы на скалистой стене увидали большое стадо архаров; Катанаев, Гутов и Чадов пошли к ним подкрадываться, но безуспешно; архары почуяли и скрылись. Часу в девятом прояснилось; стало морозно при безоблачном небе и едва чувствительном северном ветре.

Вязовский уже с раннего утра, до света, отправился назад к Барскаунскому перевалу, чтобы продолжать с восходом солнца прерванную вьюгой вчерашнюю съёмку, причём нужно было измерить на высокой равнине к югу от перевала поверочный базис и взять от него обратные засечки на нанесённые уже вершины по бокам ущелья; мне же нужно было проследить, также назад к перевалу, геологический разрез по пройденному вчера ущелью, так как в метель было не до наблюдений, только бы доехать до укрытого от ветра местечка в горах.

Потому я велел отряду выступить часов в десять, чтобы можно было довести съёмку до нового ночлега, а сам, как только начали вьючить, поехал назад, осмотрел формации ущелья, выехал на ровную степь за хр. Суёк, доехал и до сазов, и до начала спуска в Барскаунское ущелье - и не видал Иссык-куля, который хотел посмотреть сверху; он был заслонён отрогами ближайших снеговых пиков, между которыми вьётся верхняя часть ущелья.

Вернулся я на высокую степь, поднялся на увал, на правом берегу вымерзшего ручья, текущего к югу из Верхнебарскаунского саза с озером, и посмотрел на степь: она представилась широкой и ровной продольной долиной, между хр. Терскей-Ала-тау к северу и Сары-тур (или Болгар) к югу; к западу она замыкалась близкой грядой холмов, за которыми находятся вершины Малого Нарына, к востоку тянулась до горизонта.

Видел я выступавшие мысом пики у Заукинского перевала, которые мне показал сопровождавший меня киргиз; видел, что против них из-за мыса холмистого Сары-тур (тут уже Уртасы) выступали еще далекие снеговые вершины, повидимому, более высокие; это был большой снеговой хребет, виденный Семёновым с вершины Зауки, который и мне, как и Проценко, казался более высоким продолжением Болгара (тож Сары-тур и Уртасы), но в действительности выступает из-за него.

К востоку продольная долина была замкнута ещё высоким снеговым хребтом, которого гребень уже не был виден; только пики поднимались на горизонте. Под ногами у меня соединялось несколько неглубоких рытвин - ложа ручьёв, сбежавших от замерзания высоких сазов, и образующееся соединением их русло; в нём кое-где уже блестел на солнце лёд; оно направляется прямо к востоку немного наискось продольной долины, к выступающему мысу хр. Уртасы.

Эта вершина Нарына огибает хр. Уртасы и между ним и более высоким против Зауки (Джеташ у Проценко) поворачивает на юг и соединяется с восточной вершиной, вытекающей из Терскей-Ала-тау против промежутка между вершинами Джиты-угуза и Кызыл-су, текущих в Иссык-куль.

Обе соединённые вершины образуют р. Джа-ак-таш, текущую к юго-западу между хр. Джеташ {Который, вероятно, зовется не так, а Джаакташ, а р. Джа-ак-таш-су; таш по-киргивски камень, следовательно, Джаакташ скорее имя хребта, которое обращается в имя реки через прибавку слова су -- вода. На съёмке Каульбарса горная масса Акший-ряк есть именно упоминаемый здесь Джеташ, или Джа-ак-таш.} и Уртасы, вдоль северо-западной подошвы первого и юго-западной--последнего.

Встречаясь далее с Тарагаем, стоком огромного ледника Петрова в нагорье Джа-ак-таш, Джа-ак-таш-су принимает имя Тарагая и загибает к юго-западу, а по слиянии с Карасаем, текущим из юго-западной части той же горной массы, Тарагай поворачивает прямо к западу и у своего стока с сырта в первое тесное ущелье называется Большим Нарыном, в который еще далее, у нижнего конца ущелья, вливается Малый Нарын.

Самая восточная вершина последнего тоже всего верстах в десяти к юго-западу от Барскаунского перевала, следовательно, недалека и от западной вершины Большого Нарына. Но во время своей поездки и даже из устного о ней отчёта в Географическом обществе я знал только, что у Барскауна истоки самой западной вершины Большого Нарына, на которых я был; видел течение этой вершины к востоку; знал, что она заворачивает вокруг хр. Уртасы, вливается в Тарагай; знал ещё, что и от Заукинского перевала течёт речка к Нарыну - и только; все вершины Большого Нарына были осмотрены и нанесены на карту уже в 1869 г. Каульбарсом, который определил и истинное положение хребтов у истоков Нарына

В ущелье же Суёк {Суёк по наречию каракиргизов, суок по киргиз-казачьему значит холодный.}, пересекающем хр. Болгар и разделяющем его на две части: восточную - Уртасы и западную - Сары-тур, текут два ручья, оба Суёк-су, один на север, другой на юг, но оба впадают в одну и ту же реку {Южный Суёк не непосредственно: он течёт в Ак-курган-су, а та - в Тарагай.} под разными именами, только что указанными, огибающую хр. Уртасы.

Водораздел этих противоположно текущих ручьёв в одном непрерывном ущелье есть уже упомянутый небольшой увал. Пока я с двумя казаками и киргизом возвращался по этому ущелью к нашему ночлегу, над нами постоянно вились крупные вороны (Corvus corax), вообще редкие на Тянь-шане и все только немного вне выстрела. Со съёмочной партией я так и не встретился, хотя издали видел её на холме влево, при выезде из ущелья Суёк, но тут я сам занялся геологическим обнажением, а она скрылась.

Было далеко за полдень, когда я опять приехал к озерку, у которого мы ночевали; я ускорил шаг, чтобы догнать отряд; мы переехали вдоль реч. Ак-курган-су несколько увалов между двумя хребтами Сары-тур {Номенклатуру этой местности можно принять следующую: для всего холмистого хребта, первого к югу от перевала Барскаун,-- имя Болгар, по Проценко; западная его часть -- Сары-тур;восточная -- Уртасы; разделяющее их сквозное ущелье - Суёк.} и параллельным ему южнее; продольная долина между ними, пересекаемая этими увалами, не шире версты.

Мы проехали ещё мимо двух небольших озёр; последнее, выходя из лощины Сары-тура, запирает продольную долину; берега его, кроме южного конца, состоят из отвесных, совершенно голых утёсов чёрного сланца, живописно отражающихся в неподвижной воде, которая, кроме береговых закраин, еще не успела замерзнуть.

У южного конца озера параллельный Сары-туру хребет, шедший ровным отвесным обрывом, переходит в довольно пологий увал, огибаемый реч. Ак-курган-су, которая тут поворачивает к югу; она у поворота вливается в западный берег озера, а выходит из его южного конца.

В то же озеро с северо-запада вливается приток из одного из многочисленных ущелий Сары-тура, который тут уже значительно выше, чем по бокам Суёка. На заднем плане ущелий виден высокий снеговой гребень, но дорога была бесснежна, бесснежны и бока ущелий, до высоты (глазомерно) не менее 13 000 фут., т. е. около 1 500 фут. над дорогой, следовательно, на южном склоне Сары-тура, несмотря на октябрь и вчерашнюю метель, лежали еще только вечные снега, едва присыпанные свежим: и тут уже, прямолинейно всего в 20 верстах от Терскей-Ала-тау, влияние плоскогорья выказывается возвышением снежной линии футов на 1 000.

Впрочем, это влияние ясно уже на самом Барскауне, где бесснежный перевал на 500 - 700 фут. выше вечных снегов северного склона. Объясняю я это не одним солнечным нагреванием плоскогорья, способствующим быстрому таянию снега: самого снега выпадает меньше, как я заметил в метель 4-го.

Снежная туча, поднявшись на плоскогорье, скользит по нём, уносимая ветром; снежинки, весьма мелкие на этой высоте, не ложатся на степь, а уносятся, кроме зацепляющихся в траве; ложится снег там, где туча упирается в горный хребет, и притом подхватывается его ущельем.

Поднявшись на увал у поворота Ак-курган-су, я увидал обширный, великолепный вид на сырт: гряда за грядой поднимались на нём покрытые густым пожелтевшим дерном холмы, как взволнованное море; как пена на волнах, белели на них полосы снега.

Что дальше, то выше поднимались холмы, всё уступами над взволнованной степью, чаще и чаще становились на них снежные полосы, и широкой дугой замыкали горизонт с востока, юга и запада огромные зубчатые хребты, покрытые уже сплошным снегом, но и те поднимались все волнистыми уступами.

Солнце склонялось уже к закату, и освещенные снега дальних хребтов горели расплавленным золотом, рядом с которым тем холоднее казались густые, пурпурно-синеватые тени снежных же лощин. К востоку и юго-востоку выше всех, снежнее всех поднимался уступами Джа-ак-таш (Акшийряк) -- горная масса немногим только меньше и ниже самого Хан-тенгри, питающая Нарын стоком своих громадных ледников, открытых Каульбарсом; к югу, едва затуманенный отдалением, крутой зубчатый Чакыр-тау; к юго-западу заслонял его более близкий хребет Кызыл-курум, всё возвышающийся до вечных снегов вниз по течению Нарына у самого северного берега реки; с запада примыкал к Кызыл-куруму, под острым углом, снеговой же хребет, отделяющий Малый Нарын от Большого; причём самые дальние горы еще казались близкими, часах в трёх езды, а Чакыр-тау - в 50 верстах.

Хоть и спешно было, а остановился я перед этим видом, всматриваясь в его подробности, но слишком бесчисленны были планы и уступы гор, слишком гармонически сливались в чудное, хотя и пустынное целое; на одном из более близких увалов показалось опять большое стадо архаров; и несколько оживило сырт, словно заснувший в лучах вечернего солнца. Но крайняя близость последнего к горизонту напомнила мне, что еще далеко ехать.

Мы отправились по тропинке; кригиз [проводник] показал мне пальцем на угол между хр. Кызыл-курум и Мало-Нарынским, объясняя, что наша дорога идёт сперва в мелкосопочник, наполняющий этот угол. Тропинка шла версты три вдоль Ак-курган-су, которая тут уже течёт порядочным ручьём, но с слабым падением, небольшими омутами и лёгкими перекатами; омуты были подернуты льдом, но снега на дороге почти не было, кроме самых небольших полосок, на которых ясно отпечатывались следы отрядных верблюдов и лошадей.

Наконец, тропинка исчезла у ручья, на прибрежной гальке; мы переехали в сумерки, наискось поднялись на увал другого берега, а между тем стемнело, почти тотчас после заката солнца. Увалы, по которым мы ехали, были покрыты твердой сланцевой осыпью, ни тропинки, ни следа; стали искать последнего на снегу, осматривать все тощие снеговые полоски по лощинам - мало их, и следа нет, а между тем, отыскивая их, закружились: тут был лабиринт мелких сланцевых увалов и лощин, и даже наш киргиз сбился.

Чтобы не ехать неведомо куда, я решился вернуться к Ак-курган-су, вдоль которого мы разъезжали по мелкосопочнику, и поискать по берегу следы переправы. Все мы были убеждены, что разъехавшаяся с нами съёмочная партия была уже впереди и что свою совершенно неизвестную дорогу мы должны отыскать одни, хотя у нас на этот счёт растерялся даже киргиз.

Когда мы вернулись к речке, на западе еще были следы зари, но тем темнее казалась в этом направлении земля; скрылись уже во мраке снежные вершины, позже всех - ледниковый Джа-ак-тащ; по направлению нашего пути ничего нельзя было разглядеть, кроме чёрного силуэта ближних увалов.

Наконец, совсем погасла заря - и при свете звезд сделалось виднее к западу; я разглядел обледенелый мокрый след от перехода через ручей нашего отряда, проломанные им ледяные закраины, потерянная дорога нашлась, но как бы еще не потерять; решились было ждать восхода луны, - и услыхали вдали русскую песню, а затем и конский топот; подъезжала съёмочная партия; мы тронулись все вместе, гуськом вытянулись в ряд, каждый вглядываясь в дорогу, и уже не сбивались.

Ехали увал за увалом, лощина за лощиной; переезжали глубокие крутые берега и овраги с ручейками, к которым нужно было спускаться косогором; когда были у самого глубокого, взошел и месяц: затем дорога пошла всё в гору; поднявшись, увидали вдали огонёк, как звёздочку; это был наш лагерь, но еще не раз скрывался он, когда мы спускались в лощины; наконец, совсем скрылся.

Долго еще ехали мы по лощине, наконец, выбрались: справа поднялась чёрная отвесная стена утёса, слева, у самых ног лошади, отражались звезды в озере: между ним и утесом дорога была не шире сажени, но совершенно ровная. Упёрлись мы, наконец, в выступ скалы, обогнули его и очутились в лагере.

Пора было; ночная поездка казалась мне без конца, между тем как в действительности мы с заката солнца ехали менее трёх часов и проехали не более 10 вёрст. В лагере весело горел перед кошами огонь из барскаунских смолистых дров и кипел весьма кстати чайник; у огня Скорняков с Терентьевым и Чадовым обчищали снятую уже шкуру медведя.

Я не поверил своим глазам - медведь в такой совершенно безлесной степи! Конечно, я припомнил, что еще в 1864 году слышал о небольших белых медведях, живущих высоко в горах у Нарына, но думал, что они живут хоть в можжевельниках, а здесь и того не было.

Но медведь был передо мной, и хоть и не белый, но весьма светлый; подшёрсток был светло-бурый, ость с длинными, желтовато-белыми концами волос. Череп его был выпуклый, морда короткая, как у нашего стервятника, рост мал, как у нашего муравейника; светлый цвет и также малый рост приближают его к южным горным формам нашего Ursus arctos., именно к ливанскому U. syriacus и гималайскому U. isabellinus; во всяком случае, этот тяньшанский медведь принадлежит к группе видов или пород, сродных преимущественно нашему русскому Михаилу Ивановичу Топтыгину.

Признаки, сколько мне известно, исключительно свойственные тяньшанскому медведю,-- это когти и шерсть. Первые на передних ногах слишком вдвое длиннее, чем на задних, и все белы, а не черны; передние загнуты самой плоской дугой, почти прямы и тупы, задние -- гораздо круче загнуты.

Шерсть длиннее и мохнатее, чем у нашего медведя, но далеко реже, не так плотна, волос волнистый, почему шерсть разбита космами; длина волос ости до 3 - 4 дм. Шерсть совершенно одинакова и на жарком Кара-тау и на холодном тяньшанском сырту, защищая мишку, где нужно от жары, где нужно от холода: как волчья шуба знакомого мне киргиза, ходившего некогда со мной по оренбургской степи; в августе утром он выезжал в лёгком халате, а к полудню надевал шубу - и ту же шубу надел и зимой, в 20-градусные морозы.

Так и косматый, хоть и не особенно густой мех тяньшанского медведя, которого появление на сырту было мне объяснено двумя сурками с перегрызенным затылком, добытыми вместе с ним. Медведя увидали на склоне холма, рывшегося в земле; заметивши людей, он побежал через увалы.

К месту, где он рылся, подъехал Скорняков; там были раскопанные норы целой колонии сурков и набросанная земля из нор опять разрыта; лежал мертвый замерзший сурок, рядом с ним начатая раскопка, которую Скорняков с Терентьевым разрыли дальше; нашли ещё сурка, и, наконец, объедки ещё нескольких сурков.

Это показывает, что медведь, если, может быть, и не живет, в степи, то ходит туда осенью, когда заснут сурки, выкапывает их из нор - целое сурковое селение и всех выкопанных убивает, перегрызая им затылок, т. е. прокалывая клыками спинной мозг у его соединения с головным, что производит мгновенную смерть.

В о время этого разорения сурковой колонии медведь досыта наедается, а излишне убитых забрасывает вырытой землей, для запаса, к которому при голоде возвращается. За спугнутым с своей кладовой медведем погнался каракиргиз, взятый Атабеком для охоты, с фитильной винтовкой; он на скаку выстрелил и ранил медведя, которому эта пуля сначала только прибавила прыти, но скоро зверь стал уставать; киргиз, не останавливаясь в преследовании, зарядил ещё и вторым выстрелом ещё замедлил бег медведя, ещё зарядил, ещё погнался; медведь привстал на задние лапы, не удержался, присел; слез и киргиз с лошади и положил зверя третьей пулей, в сердце.

Чтобы оценить этот охотничий подвиг вполне по достоинству, нужно принять ещё в расчёт, что, кроме заряжения на бегу, нужно ещё было для каждого выстрела, всё не останавливаясь, высечь огня на фитиль, кремнём и огнивом, и затем вправить зажжённый фитиль в курок так, чтобы он попадал при спуске курка прямо на полку с порохом; вся эта мешкотная процедура потруднее на полном скаку, чем стрельба из пистонного ружья, а тот же каракиргиз из своего фитильного ружья убивал на скаку лисиц одной пулей, как я увидал впоследствии.

За медведя он, кроме полуимпериала и ситца на рубашку, получил ещё постоянное от меня снабжение порохом и свинцом, что ему было всего желательнее. А золотой он у меня же разменял на более знакомую серебряную монету.

Убитый им зверь, всего вероятнее, особый вид, хотя и близкий к U. arctos: сочетание признаков, по сходству общих ему, то с одним, то с другим видом или породой медведей, вполне своеобразно, кроме признаков, свойственных одному тяньшанскому медведю и неизменных при разнообразнейших условиях климата и местности,-- признаков длинной и рыхлой шерсти, распадающейся на космы, и, особенно, белых когтей, по которым я его и назвал Ursus leuconyx.

Длинные, почти прямые когти его передних лап похожи на сурковые и указывают землекопа; к местным различиям его образа жизни в различных местностях Тянь-шаня мы будем ещё иметь случай возвратиться. За ужином у меня в этот день было медвежье жаркое, которое я нашел вкусным, но только слишком жирным, хотя жир был срезан; подкожный слой жира был как у доброй откормленной свиньи.

Это была взрослая самка, но, судя по мягкости мяса и сухожилий, еще далеко не старая, вероятно, лет трёх, не больше. Длина её от конца носа до корня хвоста была 4 фут. 5,2 дм.; вышина в плечах с небольшим 2,1 фут., хвост без волос 1 дм.; это рост хорошего волка, только массивнее.

Средний рост медведиц того же возраста под Петербургом есть 5,4 – 5,1 фут. длины, 3 – 3,1 фут. высоты в плечах, но нередки такие молодые 6-футовой длины и 12-пудового веса, а тяньшанский весил пудов пять, если не меньше.

Убит он был уже под вечер, когда отряд подходил к оз. Баты-кичик, где мы ночевали. На следующий день, 6-го, мы выступили опять не рано; нужно было опять ехать назад для съёмки, но я, заметивши уже ночью отсутствие обнажений по дороге от гор Сары-тур к озеру, занялся осмотром утёсов у нашего ночлега, где были признаки медной руды, и отправился с отрядом прямо к Нарыну; дорога к нему шла всё увалами, а вдоль самой реки, на северном берегу, тянулись крутые, совершенно голые глинистые обрывы, между которыми и хр. Чакыр-тау Нарын, тут ещё называемый Тарагаем, множеством рукавов течёт в низких берегах и широкой долине; самая сеть протоков и омываемых ими островов раскидывается на 2 - 3-вёрстную ширину, к западу скоро сходится в одно русло, сажен в пятнадцать-двадцать ширины и с частыми бродами; сеть же протоков образуется соединением Тарагая с его главным притоком Карасаем.

Тут, у Нарына, уже совсем не было снега, хотя уровень реки всё еще значительно выше 10 000 фут., вероятно, даже достигает 11 000 фут.; день был солнечный, погода потеплела, и встречалось более птиц, нежели в предыдущие дни.

Так, нам попался весьма крупный, собственно тянь-шанский сорокопут, вроде нашего серого Lanius excubitor, но ростом почти с горлицу, с розовым оттенком на брюхе и с иным расположением чёрного и белого цвета на маховых и рулевых перьях; он преследовал горных розовых воробьев, хотя и сам певчая птица, а не настоящая хищная.

Меня всегда интересовал этот серый сорокопут и близкие к нему формы, которые, как и только что упомянутые виды и породы бурых медведей, все так похожи, что несомненно происходят от одного вида, распространившегося по всему северному полушарию, на обоих материках, от тропиков до полярных пределов леса.

Отличительные признаки всех местных пород сорокопутов незначительны, однородны: различие в росте, белых отметинах, цвете брюха и чёрной полосе через глаз или только сзади глаза, но у некоторых пород эти признаки уже постоянны, упрочены естественным подбором -- у других еще нет, первые сделались видами, последние -- нет; и именно эта неодинаковость в постоянстве однородных признаков и поучительна для решения вопроса о происхождении видовых различий, подтверждая теорию Дарвина.

Такие группы пород или сомнительных видов меня всегда интересовали, но группа форм, сродных с Lanius excubitor, интересна ещё тем, что, при крайне обширном распространении, уже упомянутом, эти птицы везде весьма редки, как не менее распространённый сапсан, или сокол-голубятник (Falco peregrinus). Не составляет исключения и тяньшанский сорокопут, которого я назвал Lanius leucopterus, по обширности белых отметин на его крыльях; этот житель подснежных высот Тянь-шаня, встречаемый еще в октябре на сырту, всего ближе к Lanius heraileucurus, Hartlaub из палящей Сахары.

Такое же замечательное сродство сыртовой тяньшанской птицы с сахарской представляет и добытая мной, в тот же день, 6 октября, у Тарагая Erythrospiza incarnata, которая от сахарской Е. githaginea отличается только жёлтым клювом, вместо красного, да более резкими белыми и розовыми отметинами на крыльях, крутом клюва и на зобу, а кроме того, рост, форма, цветорасположение и сам колорит совершенно одинаковы; впрочем, отличительные признаки, при всей мелочности, вполне постоянны, и это постоянство я проверил слишком на 20 тянынанских экземплярах, всякого возраста и пола.

Летом в поношенном пере красный цвет на перьях Е. incarnata опять, как у Е. githaginea, становится гораздо гуще и из розовых превращается в яркоалые, цвета киновари с кармином, что зависит отчасти и от того, что осеннее перо пушистее и что на красных бородках перьев есть пушок (barbillae), чистобелый, который летом стирается; кроме того, и красный пигмент перьев летом становится ярче от химического действия солнечного света, которое сильнее после летнего стирания пушка - и чем ближе к линянию, чем изношенее перья, тем ярче, потому что тем долее действует на перья солнечный свет.

Вообще, из четырех известных мне видов Erythrospiza, я в Тянь-шане и у его подошвы нашел, кроме Е. incarnata, ещё два вида Е. phoenicoptera и Е. obsoleta -- и оба гораздо более, нежели сахарская Е. githaginea, отличаются от сыртовой Е. incarnata.

Последнюю я нашёл в начале октября 1864 г. у р. Келеса, между Ташкентом и Чимкентом; почти в это же время 1867 г. на Иссык-куле и неделю спустя у Нарына, ноне иначе, как на голых глиняных обрывах, изрытых водомоинами; по крутым же безлесным утёсам, непосредственно под вечными снегами, в горах, вокруг Чатыр-куля, нашёл эту красивую птичку и Скорняков, при походе Полторацкого в конце июля и начале августа 1867 г.

Вообще, я нашел, что Е. incarnata осенью весьма постепенно спускается с подснежных высот, на которых проводит лето, в стайках постоянно особи разного возраста, старые вместе с молодыми. Они держатся так близко друг к другу, что одним выстрелом можно убить нескольких, хотя стайки и не велики, 2 - 3 выводка вместе, иногда и отдельные выводки, пара старых с 4 - 6 молодыми.

Ширина Нарына у слияния Тарагая с Джа-ак-ташем, там, где его многочисленные рукава содиняются в одно русло, доходит до 15 - 20 саж., глубина 1 - 2 арш. в осеннюю малую воду; броды весьма часты и удобны, но летом глубина возрастает и броды реже; течение умеренно быстро.

На следующий день, 7-го; мы продолжали итти вниз по Нарыну, который всё сохраняет только что описанный характер; только овраги, справа подходящие к реке, становились длиннее, более разветвлены кверху и обращались в травянистые лощины; гребень берегового хр. Кызыл-курум к западу постепенно удаляется от реки и вместе с тем возвышается.

Долины его были все бесснежны, только кверху замыкались уже снеговыми вершинами; противоположный хр. Чакыр-таупредставлял однообразный ряд голых, темных утёсов, снежных вершин, крутых и непроходимых ущелий.

Только в трёх местах эта горная стена расступалась вроде ворот, представляя углубляющиеся в неё, довольно широкие и ровные, травянистые долины между отвесными обрывами скал; тут из хребта выходили речки, текущие в Нарын; две из них ведут к р. Ак-сай, обходя с востока вершины р. Атбаши, большого южного притока Нарына, текущего почти параллельно ему.

Самая большая из этих речек, Чакыр-курум, прорывает хребет, образовавшись в продольной долине у его южной подошвы из двух встречных речек; по этому прорыву есть дорога, а другая -- восточнее через перевал, к слиянию вершины Чакыр-курума, где обе сходятся и опять расходятся, направляясь к Уч-турнану и Кашгару; оба перехода через Чакыр-тау довольно трудны.

Сам хребет, а именно его гребень, на-глаз кажется на 1 500 - 2 000 фут, выше уровня Нарына; весьма частые пики, крутые и острые, поднимаются футов на 500 выше; гребень этого хребта над уровнем моря, я полагаю, около 13 000 фут.; постепенно понижаясь к западу, он непрерывно тянется вдоль Нарына вёрст на триста, до Тогустюря, где упирается в подходящий к Нарыну Кугарт.

У Малого Нарына А. В. Буняковский полагает абсолютную высоту Чакыр-тау еще до 12 500 фут., так показалось и мне еще вёрст двадцать пять западнее. На северном берегу Нарына впадающие в него ручьи гораздо чаще, но мельче; на одном из них мои охотники спугнули стадо кабанов, из которых три были убиты, в том числе огромный секач, пудов в двенадцать.

Весьма меня удивили кабаны на такой высоте {Кроме кабанов, в горах Кызыл-курум встречаются, по словам киргизов, еще тигры и кабланы (Felis irbis), для которых корм тут, конечно, есть: сурки, кабаны, архары, лисицы.} - более 11 000 фут., так как они были убиты значительно выше Нарына.

Нижние части лощин, где держатся кабаны, травянисты и разделяются некрутыми увалами, выше эти самые лощины становятся каменистыми ущельями между крутыми и голыми скалами. Кабаны находят убежище в скалах, а кормятся в нижних, травянистых частях лощин, где против прорыва Чакыр-курума я нашел верхний предел древесной растительности, именно альпийский тальник (вроде Salix glacialis); из его стелющегося подземного ствола, обращенного в корневище, выходят ветви не длиннее 5 - 7 дм., которые ежезимно вымерзают; высоту этого предела я полагаю около 11 000 фут.; на Шам-си, в Александровском хребте, Ф. Р. Остен-Сакен полагает {В Mém. Acad., Petersb. VII Serie, tome XIV, No 4, Sertum tianschanicum, p. 8 -9; Salix marginata, var., на высоте 10 240 - 10 880 англ. фут.} эту высоту в 10 500 фут.

Вёрст десять-двенадцать ниже по Нарыну мы увидали верхний предел другого дерева - стелющегося можжевельника, у впадения в Нарын ручьёв: Курмекты с севера и Улана - с юга. Тут резко изменяется вид Кызыл-курума: на левом берегу Курмекты он еще начинается у Нарына низкими обрывами, за которыми следуют пологие, травянистые увалы, не круто спускающиеся и в Курмекты; на правом же её берегу чёрные сланцевые скалы стоят отвестно, поднимаясь прямо от речки футов на тысячу; над Нарыном эти же скалы образуют сплошную громадную стену, саженях в пятидесяти от реки: этот промежуток и расширенная нижняя часть ущелья Курмекты покрыты сланцевым щебнем и почти совершенно без растительности.

Тут и появляется стелющийся можжевельник, кустами, рассеянными по голому щебню, у Нарына на высоте около 10 000 фут. или немного выше {Близ предела можжевельника в долине меня удивил на этой высоте древний памятник: вытесанный из цельного камня четырехугольный каменный столб, кончающийся кверху грубым подобием человеческой головы, вроде так называемых в Новороссии каменных баб.}.

В долину Курмекты можжевельник не поднимается, а на обращенной к югу скалистой стене у Нарына его верхний предел обозначен весьма резко и наискось поднимается от реки до вершины скалы, которой достигает всего в версте от крайних верхних можжевельников у реки, образующих тоже весьма явственный ряд.

На скале верхние можжевельники в этом ничтожном расстоянии от верхнего предела у реки растут уже слишком в 1 000 фут. над её уровнем, а вероятнее в 1 500 фут.; кусты кажутся небольшими чёрно-зелёными пятнами. На той же высоте, в тенистых боковых рытвинах ущелья Курмекты лежит уже снег, да притом толстыми массами, так что верхний предел можжевельника на скале можно положить не ниже 11 500 фут. Тут же и верхний предел елей, версты две западнее устья Улана, на левом берегу реки, т. е. как почти везде на горном склоне, обращенной к северу; верхние ели низкорослые,но не кривые, начинаются прямо, рощей у берега Нарына и поднимаются по рытвине всего футов на двести над рекой - до абсолютной высоты около 10,1 тыс. фут. {По измерениям А. И. Буняковского в 1868 г., верхние ели у Шамси растут на высоте 9 675 фут.; у Атбаши - до 10 760 фут., верхний предел деревьев под снеговыми хребтами. На Нарыне, судя по незначительному падению Ак-курган-су и самого Нарына, я полагал, на месте верхние ели на 2 000 фут. ниже Барскаунского перевала; этот последний - в 11 500 фут., следовательно, ели около 9 500 фут.

Но так как Барскаун, по измерению Каульбарса, около 12 500 фут., то и верхние ели на Нарыне будут, принимая в расчет и предел их на Атбаши, между 10 000 и 10 500 фут.}; против этих первых елей на северном берегу Нарына травянистая площадка, на которой мы и остановились, между тем как на левом южном берегу Нарын прямо плещет в гранитные утесы Чакыр-тау.

Еще версту далее подходит непосредственно к Нарыну и хр. Кызыл-курум; тут река уже пенится порогом в капчегае {Капчегай есть нарицательное название всякой горной теснины с значительной рекой.}, т.е. тесном ущелье, и ельники растут по обоим берегам; так до устья Малого Нарына, вёрст около сорока.

Падение его на этом порожистом пространстве можно приблизительно вычислить по разнице высот между верхними принарынскими елями и измеренной Рейнталем в 1868 г. высотой нашего нового нарынского укрепления 6 680 фут., мост 6 663 фут., а уровень реки 38 фут. ниже, около 6 600 фут.; река у верхних елей 10 200 - 10 300 фут.; разница около 3 700 фут., что и составляет падение реки на всем пространстве, но на участке между устьем Малого Нарына и мостом быстрота реки весьма умеренная, течение ровное; следовательно, тут падение реки можно считать около 700 фут. или даже 500 фут., на версту - 17 фут., а на долю порожистого 40-вёрстного капчегая придётся круглым счётом 3 000 фут. или 3 200 фут., т. е. 75 - 80 фут. на версту.

Для пройденного же мной пространства от устья Ак-куран-су до капчегая вёрст около тридцати пяти я, по умеренной и ровной быстроте течения, считаю тоже падение не более 500 фут., скорее менее; нижние концы ледников, дающих начало многоводнейшим притокам верхнего Нарына, не могут быть значительно выше 11 000 фут., при 13-тысячефутовой высоте снежной линии на хребтах сырта, а от этих ледников ещё верст двадцать-тридцать до устья Ак-курган-су.

По этим соображениям я склонен принять нижние концы ледников около 11 000 фут., уровень реки у верхних елей 10 200 -10 300 фут., устье Ак-курган-су 10 500 - 10 600 фут. Против этих верхних елей я назначил на 8 октября дневку: нужно было довести до этого места съёмку, которая всё еще продолжала отставать вёрст на пять, вследствие бессъёмочного пути 4-го в буран и безостановочного дальнейшего следования, необходимого, чтобы не остаться без топлива, взятого с Барскауна на холодном сырту; но тут у ельников и можжевельников топливо было, и я велел сделать ещё небольшой запас для ночлега на Чакыр-тау выше предела лесов, так как хотел перейти на Атбаши.

Арзамат и Атабек, которых я на каждом ночлеге расспрашивал о принарынской местности, уверяли меня, что теперь перевал к Атбаши непроходим, завален снегом; но я помнил, что они же прежде, когда не знали, что я перейду Нарын, описывали мне перевал удобным, да я и сам видел снизу не крутой и бесснежный подъём по короткой долине р. Улан, а потому киргизские представления заставили меня только припасти запас дров.

Вести наш отряд взялся Атабек и каждый день ехал впереди, но я ему назначал ежедневно куда вести, показывая направление, а это направление я соображал из топографических расспросов и у него, и у сопровождавшего меня джигита, который с ним не ладил и которого брат вёл съёмочную партию.

Расспросы были всегда общие;, о своем пути я говорил, что, не зная местности, я в такое позднее время года должен выбирать его по местным удобствам и потому вперёд не могу определить маршрут точнее того, что иду на Нарын и, по возможности, за Нарын.

До устьев Курмекты и Улана мой путь был как раз по желанию Ата-бека и пригоден для невысказанной им цели, с которой он взялся меня сопровождать, но далее уже нет. Мне нужно было проникнуть по возможности к югу, взять полный геологический разрез Тяньшанской системы на иссыккульских меридианах и нанести на карту вершины Нарына, Атбаши и Ак-сая, в дополнение к съёмке Полторацкого; Атабек же хотел пройти прямо на устье Малого Нарына, где кочевала часть богинцев, приставшая к сарыбагишам, под условием получить обратно отбарантованный у них сарыбагшнами скот.

Этих-то отделившихся богинцев и хотел заворотить Атабек для присоединения к своей волости, явившись к ним при русском отряде с неожиданной стороны, через капчегай и устье Малого Нарына. А на Атбаши, куда я хотел итти, были зимовки Умбет-алы, бывшего верховного манапа сарыбагишей, отложившегося от нас почти с половиной своего рода.

С тех пор он и держался за Нарыном, оттеснивши оттуда род чириков; свои же родовые кочевья к северу от Нарына заселил отчасти присоединёнными богинцами и охранял их набегами на пытавшихся там кочевать неподчинённых ему каракиргизов, кроме оставшихся в нашем подданстве сарыбагишей, которым он не мешал пользоваться свободными пастбищами.

Зато сарыбагиши помогали ему в разбоях и предупреждали о движении русских отрядов, как было при походе Полторацкого, которого, как и меня, те же Арзамат и Атабек старались сбить с пути, и всё с той же целью покорения малонарынских богинцев, отделения Молдур, которые, впрочем, при походе Полторацкого вышли к нему навстречу, добровольно вернулись в русское подданство и были оставлены на своих принарынских кочевьях, что я знал от Полторацкого.

Затеи Атабека я узнал только впоследствии, когда их раскрыли дальнейшие обстоятельства моего похода. Для пояснения только что помянутых каракиргизских дел и отношений считаю нелишними кой-какие разъяснения естественных условий и результатов большой баранты между богинцами и сарыбагишами, так основательно и вместе драматически описанной П. П. Семёновым {Записки Географического общества по общей географии, 1867, стр. 204 - 209.}, именно о положении богинцев, подданстве сарыбагишей и бунте Умбет-алы.

Читатель припомнит из статьи П. П. Семёнова, что сарыбагиши в 1850 г. занимали меньшую западную часть иссыккульского прибрежья, верховья Чу и долину Кебина; богинцы - восточную часть Иссык-куля, верховья Текеса и Нарына; оба рода были в мире, и дочь старшего манапа сарыбагишей Урмана была замужем за сыном старшего же манапа богинцев Бурамбая.

Повод к баранте, начавшейся в 1853 г., не упомянут Семёновым; он объясняет только причины, вообще производящие баранту у киргизов, но этот повод в настоящем случае не мог иметь никакого значения: баранта должна была быть только временно прекращавшейся и возобновляемой при всяком удобном случае, потому, что сарыбагиши стеснены кочевьями, сравнительно с богинцами; их летние пастбища занимали только хребты у западного Иссык-куля и между Сон-кулем и Малым Нарыном - и то в тех же горах были у них и зимовки; богинцам же принадлежали обширные плоскогорья на Текесе и на Тяньшаяском сырту.

Нужно ещё заметить, что сарыбагишские пастбища в горных хребтах стеснены их голыми и неприступными скалисты и частями, которых несравненно меньше на привольных плоскогорьях, занимаемых богинцами. Главным сарыбагишским бойцом против богинцев был Урман.

Топографические условия его кочевья своим военным превосходством и хозяйственной невыгодностью сравнительно с смежным кочевьем богинцев пересилили родственную связь манапов, которой они, вероятно, думали было прекратить давнишнюю вражду своих родов.

Поводом к баранте было, вероятно, ничтожное конокрадство, как почти всегда у киргизов, но раз начатая баранта превратилась в войну (джау) именно потому, что богинские пастбища были слишком заманчивы для сарыбагишей, чтобы последним ограничить баранту простым обменом набегом и угоном скота, как это большей частью бывает.

Это видно и из хода войны, рассказанного Семёновым: первым делом Урмана было занятие всего Терскея, следовательно, кроме упомянутых Семёновым пашен Бурамбая и на Кызыл-унгуре, ещё и занятие всех удобных подъёмов с Иссык-куля на сырт, из которых последний подъём и востоку идёт через ущелье Зауку и по долинам заукинской и барскаунской Дёнгереме к Барскаунскому перевалу - главному ключу сырта по расположению продольных долин, с востока и запада сходящихся к его удобному подъёму.

Предположенный Урманом и не удавшийся ему захват в плен богинского манапа Бурамбая с семейством едва ли мог иметь другую цель, кроме упрочения сарыбагишских территориальных захватов в эту войну. Чтобы объяснить это соображение, посмотрим различия внутреннего устройства богинцев от сарыбагишского, зависящие всё-таки от топографических условий кочевания тех и других.

Между тем как область сарыбагишей разделена на три естественных участка хребтами, дороги через которые проходят тесными ущельями, богинская -- вся сплошная, так как её два участка -- иссыккульский и кегенский - не разделяются, а сообщаются широкой и вполне удобной санташской седловиной и многими лёгкими перевалами от Тюпа к Кегену, западнее Санташа, а открытый и высокий сырт к Нарыну не составляет такой крепости, как Караходжур.

Не составляют крепости и вершины Текеса, в небольшой котловине между Хан-тенгри и Текес-тау; они слишком отделены трудными хребтами от хороших кочевых угодий, между тем как перевалы к Караходжуру почти все и легко защищаемы и удобопроходимы, что дает хороший центр набегов.

Крепкие же местности богинцев разбросаны по ущельям множества речек, что раздробляет их на множество волостей, каждая со своим ущельем, но из всех ущелий потребности земледелия и скотоводства заставляют богинцев выходить на обширные общие угодья; особенно непрерывны и собраны иссыккульские пашни и зимовки - и этому топографическому условию соответствует один старший манап, при множестве волостных.

Таковы топографические условия, делавшие естественным преобладание старого Бурамбая в роде богу, без выдающихся, почти независимых подручников, каковы были у сарыбагишей. Поймавши Бурамбая с семьёй, Урман мог обратить враждебный род в стадо без пастыря и бить мелкие волости без труда, а затем, обессиливши их, выпустить Бурамбая с семейством, упрочивши за собой захваченные угодья.

Но Урман при своем нечаянном нападении был сам убит, сарыбагиши оттеснены, однако его сын Умбет-ала успел нечаянно "почебарить" [разорить] богинские аулы, обманувши вступившее против него ополчение и захвативши семью Бурамбая, вернул и увеличил отцовские завоевания: род богу был совсем прогнан с Иссык-куля на Кеген и Текес; тут Бурам-бай принял русское подданство в 1856 г.

И после того нападения богинцев на Умбет-алу, чтобы вернуть иссыккульские угодья, были безуспешны; только ежегодные походы русских отрядов на Иссык-куль заставили Умбет-алу, узнавшего уже русскую силу, хоть и не на себе, покинуть свои исеыккульские завоевания, чтобы избегнуть столкновений с нами, на его глазах дорого стоивших кокандцам на Чу; а когда покорился Джантай, то покорился и Умбет-ала, чтобы в свою очередь не быть стеснённым русскими и в родовых кочевьях в пользу богинцев.

Между тем умер старик Бурамбай, бывший последним манапом всех богинцев. После его смерти этот род раздробился на мелкие волости, которых старшины стали непосредственно подведомоственны русскому начальству.

Так было дело в 1863 г., когда Умбет-ала взбунтовался и неожиданно напал из устроенной им засады близ Сон-куля на небольшой отряд поручика Зубарева, доставлявшего кой-какой провиант рекогноцировочному отряду капитана Проценко.

Повода к бунту с нашей стороны не было, но причины его те же топографические, как и для баранты с богинцами. Потерявши от русского вмешательства захваченные угодья, аулы Умбет-алы были стеснены кочевьями на своих родовых землях; там хватало корма только вследствие потерь скота в семилетнюю баранту (1853 – 1860 г.г.), вследствие которых и сама баранта после 1857 г. постепенно ослабевала.

Нужно было оправиться: отсюда и подданство России, и мир со всеми соседями, но мир временный, при котором размножение скота опять вызывало потребность в распространении кочевьев на счёт соседей. Для этого Умбет-ала точил зубы на занарынских чириков, подведомственных тогда не России, а Коканду, и управляемых вместе с саяками из Куртки.

При походе Проценко Куртка была без выстрела покинута слабым кокандским гарнизоном, а чирики поспешили принять русское подданство, рассчитывая, по опыту богинцев, сохранить свои родовые угодья. Это подданство чириков разрушало расчеты Умбет-алы и было поводом к его бунту: его собственное подданство России, всегда не искреннее, становилось согласием на веки ограничиться тесными родовыми кочевьями.

Умбет-ала прошёл по всему Караходжуру на малый Нарын, перешёл Большой Нарын близ его истоков, оттеснил занарынских чириков и в долине Атбаши нашёл себе крепкий притон и центр набегов не хуже карахо-джурского; там устроился пашнями и зимовками, а летом бродил по сырту, причем грабил и кашгарские караваны, шедшие торговать с каракиргизами из его аулов, и барантовал со всеми соседями: и с саяками, и с богинцами, которых оттеснил с верхненарынского сырта беспрестанными угонами скота во время летнего кочевания.

Тут он покорил и переселил на Малый Нарын богинское отделение Молдур, да и много других богинцев были захвачены враздробь, отдельными аулами; Умбет-ала, отложившийся с 5 - 6 тыс. кибиток, имел к 1867 г. уже свыше 8 тыс. кибиток и кочевал с ними на огромном пространстве, от Караходжура и вершин Нары-на до Чатыр-куля, Ак-сая и Арпы, т. е. вёрст пятьсот с северо-востока к юго-западу и вёрст триста с северо-запада к юго-востоку, по всем сыртам у долин верхнего Нарына и Атбаши.

Из богинцев, опять подвергшихся нападениям Умбет-алы, наиболее страдали от них юго-западные волости у Барскауна, подведомственные старшинам Арзамату и Атабеку: дело дошло до того, что эти волости потеряли почти всякие джайляу, так как их стадам было слишком опасно подниматься на сырт {Куда, однако, зимой выгонялись табуны, так как снега на сырту зимой ничтожны и накопляются весной.}; они должны были ограничиться узкими продольными долинами у Барскауна и Тона, да и то в горах у юго-западной части Иссык-куля подвергались набегам распространившихся туда, по уходе Умбет-алы, сарыбагишей из аулов Тюрюгильды.

Потому-то эти богинские старшины, не получавшие уже помощи из других волостей своего раздробившегося рода, и принимали живое участие в походах сперва полковника Полторацкого, а потом в моём. Их волости таяли: подведомственные кибитки примыкали к другим, наделённым более обширными и безопасными угодьями.

Вот что тоже тянуло Атабека на Малый Нарын, но без полного покорения Умбет-алы он всё-таки не мог безопасно кочевать на сырту, а я имел в виду только безопасное географическое и вообще научное исследование внутреннего Тянь-шаня, и потому думал не нападать на Умбет-алу, а разве отразить его нападение, если случится.

Атабек опасался близкого соседства Умбет-алы с нашим отрядом, который казался ему маловатым. Он ожидал только, по походу Полторацкого, что на следующий год мы укрепимся на Нарыне, и хотел с осени присоединить к своей волости кое-какие уведённые туда Умбет-алой аулы, да высмотреть себе поудобнее дополнение на сырту к своим тесным летним кочевьям.

Южнее Нарына шедшим со мной богинцам искать было нечего, потому они и не желали переходить Нарын, пока не явится туда русский отряд посильнее моего. Впрочем, и при моем отряде, как увидим далее, Атабек не особенно, боялся грозного богинцам Умбет-алу; Атабек был сам батырь, отличавшийся в прежних барантах, и между своими родичами слыл храбрым.

Это был красивый, атлетический мужчина, лет с небольшим 40 на взгляд, а действительно, пожалуй, и старше, сильный и ловкий, лихой наездник и охотник, но нелюбимый в своих аулах за спесь и жадность. Никогда его собственная скотина не шла в подводную повинность: всё с подчинённых, жаловавшихся мне и на поборы своего старшины.

Он много хитрил, но ума былз посредственного и потому мало обманывал. Что же касается до его неразлучного друга Арзамата, ходившего тоже со мной, то он был етарше Атабека, ниже ростом, скуласт, курнос, толст и прост, а потому совершенное эхо Атабека - откуда и дружба.

И насчет спеси и жадности Арзамат неуступал своему соседу, другу, руководителю и образцу Атабеку. На любезный ему Малый Нарын Атабек заманивал меня под предлогом охоты на тигров и кабанов, на которую просился было и отделиться от отряда со своими джигитами, но я пока не пускал никого далеко отделяться от отряда, и на дневке 8 октября, у устья Улана, никому не говорил, куда пойдём дальше, съёмочную же партию направил немного вниз: по Нарынскому капчегаю, когда съёмка было доведена до места нашего лагеря.

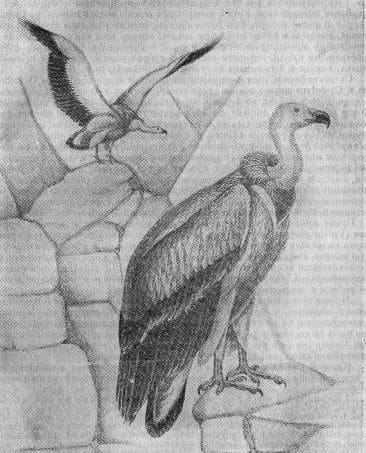

Кроме того, я в эту дневку сделал опять попытку добыть кумая на приманку, для чего воспользовался убитыми накануне кабанами, от которых сохранил головы и окорока {И шкуру для сравнения сыртового кабана с степным; разницы не оказалось.}, а ребра и внутренности выложил на приманку, с раннего утра заметивши кумаев и бородачей, вылетавших из Чакыр-тау. Я видел их и накануне; они заметили убитых кабанов, которые некоторое время лежали на месте, пока за ними не были высланы верблюды.

К выложенной приманке отправились Катанаев с Гутовым; кружившиеся кумаи были видны и мне, но не решались спускаться к приманке, которая была положена в нижней части ущелья р. Улана, с подходом из-за скалы; тут Катанаев и Гутов устроили засаду из еловых жердей, прикрытых камнями. Кумаи следили за их движениями и видели ходящего Гутова; Катанаев спрятался под нависшей над Уланом низкой скалой, и пока птицы летали над его товарищем, неприметно заполз в засаду; Гутов совсем ушел.

Часа два еще я видел кружащихся кумаев; они спустились в ущелье, часа в три пополудни, т. е. через 5 часов после устройства засады, уже успевши забыть спрятанного Катанаева, который всё это время прождал. Через несколько минут я услыхал выстрел; кумаи поднялись, Гутов сел верхом и повёл лошадь Катанаеву для переправы через Нарын; еще немного спустя явились оба, с огромным кумаем, которого Катанаев подстрелил, когда он размахивал крыльями, чтобы подняться, услыхавши шорох и увидавши высовывающуюся из засады винтовку; пуля как раз перебила ему первую кость поднимавшегося крыла, не задевши тела, так что если бы кумай был менее чуток и продолжал бы клевать приманку с сложенными крыльями, то выстрел был бы промахом.

Эта засада, в связи с прежними неудачными попытками добыть кумая на приманку, показала мне трудность охоты за ним, так как он далеко осторожнее всех других грифов, которые, жадно спускаясь на приманку, всегда просмотрят спрятанного за стенкой или скалой человека, а усевшись, допускают и открытый подход.

Это я замечал и в Туркестанском крае, где и черный гриф (Vultur cinereus) и жёлтый (Gyps fulvus) также жадны на падаль и не осторожны в виду её, как описывает А. Брэм в рассказах про свои наблюдения грифов в Африке.

Жёлтые грифы, налетающие на падаль, то и дело пролетают на выстрел от охотника; так был убит в лёт и попавшийся раз в мою коллекцию на Чирчике; кумай никогда не ведёт себя подобным образом. Добытый 8 октября был огромен, едва уступая ростом крупнейшим кондорам Южной Америки; длина его от конца клюва до конца хвоста 4 фут. 3 дм.; размах крыльев 9 фут. 7 дм.; это была взрослая самка, но половое различие в росте грифов незначительно {Экземпляр, присланный генералом Колпаковским в музей Московского университета, еще огромнее; на ярлыке отмечена длина 4 фут. 7 дм., размах крыльев 10,1 фут.}. Весов со мной не было; на руку вес этого кумая показался мне между пудом и полупудом, фунтов в тридцать.

Мне кажется, что именно кумай есть огромная хищная птица Памира, упоминаемая и китайскими писателями, с большими преувеличениями, хотя, помнится, Григорьев относит эти показания к бородачу (Восточный Туркестан Риттера, перев. В. В. Григорьева, стр. 459, примеч. перев. (CD, V, 4); птица бадахшанекий дяо (орел).).

Но бородач только в размахе крыльев достигает размеров кумая, и то редко; телом он далеко меньше, да и крылья уже представляют меньшую поверхность; летая рядом с кумаем, что весьма нередко, он кажется сравнительно невелик, по своему почти соколиному складу крыльев и малому против огромного хвоста туловищу; притом он не распластывает крыльев, как кумаи и грифы, даже при самом плавном пролёте.

Сверх того, его часто видишь вблизи, на каждом перевале; при этом виден его действительный рост: громадный и вместе крайне осторожный кумай, которого вблизи увидит один из тысячи, а издали в горах всякий видит ежедневно, скорее может подать повод к преувеличениям и сделаться легендарной птицей; и мои казаки все говорили о кумае, а не о бородаче, как о крылатом чудище Тянь-шаня.

Не подходит только к взрослому кумаю черный цвет бадахшанского дяо, так что тут может быть и преувеличенное известие о черном грифе Vultur cinereus, но не о бородаче. Впрочем, молодой кумай также тёмного цвета.

Первый экземпляр кумая, молодой, был добыт в Семиреченском Алатау Карелиным и доставлен в музей Академии наук; он темнее старого, всё мелкое перо чернобурое, с бледножелтоватыми наствольными полосами, весьма широкими на брюхе; цветом похож на фигуру Грэя (Gray) в Illustrations of Indian Zoology, изображающую Gyps indicus, почему карелинский экземпляр был и назван этим именем в музее академии; другой, тоже с Семиреченского Ала-тау и тоже молодой, присланный полковником Абакумовым, достался богатой частной, полнейшей коллекции птиц генерала Плаутина.

Мой экземпляр был третий, и первый из добытых взрослый, цветом как описанный выше, рассмотренный в зрительную трубу у перевала Карагай-булак, только не так бел и, следовательно, не так стар, почему, может быть, и попался под пулю.

Карелин, видевший, вероятно, сходство его цвета издали с Neophron percnopterus (Cathartes percnopt. Temm), назвал его огромным Cathartes нового вида, в чём справедливо только то, что это новый вид, но не Cathartes, а Gyps, близкий к G. fulvus; я назвал кумая Gyps nivicola, так как видал его постоянно, так же, как и Карелии, в близком соседстве вечных снегов.

Gyps indicus вдвое меньше, не более обыкновенного орла, 2,2 - 3 фут. в длину, 6,1 - 7 фут. в размахе, тёмен во всяком возрасте и живёт только в лесистых тропических низинах Индии и Африки, не поднимаясь в горы. Gyps fulvus, обитающий и на Тянь-шане, тоже живет ниже G. nivicola, который гораздо крупнее, несравненно осторожнее, иного цвета и с иными возрастными изменениями в цвете и форме перьев; признаки его постоянны. Они видны издали и проверены мной не на одном десятке летающих птиц, а на многих - в зрительную трубу.

Распространение кумая очень ограничено - не севернее Семиреченского Ала-тау, где он редок; во всех хребтах кругом Иссык-куля обыкновеннее, но не особенно многочислен; более многочислен на снеговых хребтах за Нарыном и у Ак-сая, где эта птица, повидимому, достигает центра своего распространения; южная граница, в нагорье, связывающем Тянь-шань с Гималаем, неизвестна, но на самом Гималае кумая, повидимому, нет; там упоминается только Gyps fulvus, по крайней мере для индийского склона, вместо G. indicus жаркой индийской низины.

От Гималая G. fulvus огибает западные и северные склоны Тянь-шаня, где встречается повсеместно; к северо-востоку я его проследил почти до Санташа, но внутри нагорья не видал нигде; там кумай. Западная граница распространения последнего - около западного конца Иссык-куля и может быть, что к югу он проникает до внутренних хребтов Тибета.

Незначительное распространение кумая, весьма малое для такого отличного летуна и притом беспримерно малое именно в семействе грифов, которых все прочие виды живут на огромных пространствах, объясняется, однако, весьма естественной теорией Дарвина, если принять в расчет сродство кумая с Gyps fulvus, его холодные подснежные жилища, оседлость в них и найденные мной в Тянь-шане следы ледникового периода.

Можно допустить, что в это время из тяньшанских грифов естественным подбором образовалась применяющаяся к горному холоду порода кумая и упрочилась в своих признаках до видовой самостоятельности, после же распространился с юго-запада средиземный Gyps fulvus, и теперь отлетающий на зиму с Тянь-шаня, а местный кумай поднялся выше в горы; его распространение именно ограничивалось распространением G. fulvus, более плодящегося, хотя и выводящего одного только птенца, но ниже в горах и ранее весной, при более благоприятных условиях роста этого птенца, который в конце июня уже летает; почему этот вид грифов и многочисленнее кумая, хотя мельче, и своей численностью удерживает распространение кумая, которого область в среднеазиатских горах с северо-запада, запада и юго-запада окружена областью Gyps fulvus.

Сходство формы, цветорасположения и нравов между G. nivicola, G. indicus и G. fulvus делает весьма вероятным, что эти три вида выделились в ледниковый период из одного, не оставившего неизменных потомков; но тот факт, что G. indicus во всех возрастах весьма похож цветом на молодого G. nivicola, указывает, что первый составляет, вероятно, наименее изменившееся потомство общего родоначальника, который, повидимому, был средней формой между G. indicus и G. nivicola, а G. fulvus по своим возрастным изменениям цвета представляется позднейшей, послеледниковой породой, применившейся к сухому уже и жаркому климату.

Впрочем, каждый из этих трех теперешних видов представляет своеобразное сочетание уцелевших и изменённых признаков родоначальной формы, и восстановление первых, всегда гадательное, всего еще надежнее по сочетанию неизменяющихся с возрастом признаков G. indicus и G. nivicola.

Кроме кумая и бородача, я видел ещё у Чакыр-тау и чёрных грифов (Vultur cinereus), летающих над сыртом у Чакыр-тау; вообще фауна сырта оказалась неожиданно богатой, если принять в расчёт его огромную высоту, позднее время года и чувствительные холода, при которых зоологический сбор с 4-го уже не препарировался ежедневно, а более замораживался, так что при дневке 8-го препараторам оказалось много работы с медведем и кабаном {Добыты за эти дни: 5 октября на Ак-курган-су: Leucosticte brandtii, Alauda albigula, Accentor fulvogularis n. sp.; 6-го у Нарына: Anthusaquaticus, Accentor fulvogularis, Lanius leucopterus n. sp., Erythrospiza inoarnata n, sp.; 8-го в Чакыр-тау: Gyps nivicola n. sp.; в елях и можжевельниках у Нарына: Turdusatrogularis и Turd. dubius, Bechst (mystacinus, nob.); 9-го у Улана: Sturnus purpurascens. Gould, Cinclus leuco-gaster, Accentor fulvogularis, Leucosticte brandtii.

Замечены на сырту и Чакыр-тау, выше елей: Vultur cinereus, Gypaetos barbatus, Falco tinnunculus, Circus cyaneus, Athene orientalis, до 7-го никогда не встречавшаяся мне даже в предгорьях, а все в низших степях до подошвы хребтов, до 2 000 - 3 000 фут, а тут замеченная на высоте 11 000 фут. в Кызыл-куруме, где я своими глазами её ясно признал; ещё, и тут же, Saxicola leucomela, Saxicola salina, всё степные формы, но, пожалуй, заблудившиеся на пролете; Fringilla nivalis, Fregilus graculus, Corvus corax, C. corone, C. cornix; Perdix daurica до высот в 11 500 фут. везде; Ruticilla phoenicura, R. erythronota; Siolopax hyemalis, на гальке у Тарагая, до И 000 фут.; всего, выше елей, найдено в 5 дней октября 25 видов птиц.}.

Я тоже остался в лагере и занялся приведением в порядок геогностических образцов, собранных при походе от устья Барскауна до Нарына, и составлением по ним геологического разреза, по которому оказывается, что часть сырта между вершинами Барскауна и гранитным северным склоном Чакыр-тау есть углубление в кристаллической породе, выполненное изогнутыми пластами метаморфических осадочных пород.

9 октября я переправился через Нарын, весьма удобным бродом, я направил отряд вверх по р. Улан; перевал мне описывали непроходимым, но я видел ущелье, кверху расширяющееся, и отлогий подъём, а потому решил попробовать, тем более, что слышал про непроходимые снега, а видел бесснежный, травянистый склон и белые полоски снега только у самой вершины.

Потому все толки о трудностях пути я относил к нежеланию моих киргизских спутников итти на Атбаши в близкое соседство Умбет-алы, объяснённых выше малонарынских стремлений Атбека я еще не знал, да и без них я понимал, что для людей, не имеющих научной цели, чем короче октябрьский поход по высочайшим частям Тянь-шаня, тем лучше; понимал также, что за их усердием содействовать моим исследованиям скрывались собственные цели (объяснённые выше), которых они не высказывали до времени, но желали поскорее достигнуть и вернуться домой.

Понимая всё это, я не очень-то верил киргизским рассказам о трудностях пути, на зато понимал также, что приходится итти наугад и высматривать свой маршрут самому, что в этот день и началось. До Улана же я вполне мог полагаться на Атабека; мой путь к истокам Атбаши тут совпадал с задуманнным им, как объяснено выше, походом нашего отряда к устьям Малого Нарына.

Улан весьма недлинная речка, не шире 2 саж. и весьма порожистая. Правый, восточный край её долины есть обрывистая, каменная стена, у подошвы которой течёт речка; левый край от речки начинается тоже обрывом, за ним следует довольно широкая, отлогая и травянистая покатость к речке, пересечённая плоскими лощинами и упирающаяся в отвесный край долины; перед выходом из гор, где был убит кумай, речка отходит от утёсов левого края долины и течёт в её середине, в неглубокой, но крутоберегой рытвине.

Дорога вверх идёт по отлогому травянистому косогору, между речкой и правым краем долины; на половине подъёма встречаются два истока Улана, текущие почти навстречу друг другу с юго-востока и запада-юго-запада; первый значительнее и течёт в мрачном, непроходимом ущелье, между почти отвесными скалами, поднимающимися до обледенелых вечных снегов, т. е. слишком на 1 000 фут. над речкой; западная же вершина течёт между крутой скалой, быстро понижающейся вверх по речке, и отлогим косогором на её левом берегу, где идёт дорога, поворачивающая тут к юго-западу; с этого поворота я оглянулся назад: мы были еще ниже вершины громадного сланцевого обрыва Кызыл-курума, на правом берегу Нарына, но глаз уже далее проникал в мрачную трещину этого обрыва, по которой течёт Курмекты, впадая в Нарын, как мы видели, как раз против Улана.

Вверх по Курмекты поднимается кочевая дорога через Малый Нарын к истокам Тона и вниз по последнему к Иссык-кулю. По этой дороге, по словам киргизов, много тесных ущелий, и частые перевалы через северные отроги Кызыл-курума, перевалы не особенно высокие, но крутые и каменистые.

И наша дорога вверх по Улану версты две выше слияния его вершин уперлась в утёс, слева подходящий к самому руслу; пришлось итти по крутому косогору из рыхлой, выветренной осыпи слюдяного сланца и вытаптывать тропинку под невысоким, но отвесным обрывом к речке. Такого худого пути было, впрочем, не более 20 саж.; выше подъём опять удобен, до самого перевала.

Обогнув скалу, мы очутились в эллиптической котловине, в которой речка течёт уже с запада, описывая дугу, выпуклую к югу; покатости к речке тут уже все довольно отлоги, и перевал тут в виду. Спуск от него к речке был покрыт сплошным снегом; на противоположном склоне, тоже снежном, были частые и широкие проталины - на высоте глазомерно около 2 000 фут. над Нарыном, т. е. свыше 12 000 фут. абсолютной. Тут, на широкой проталине с густой травой, Атабек предложил мне остановиться, указывая на сплошной снег к перевалу, причём утверждал, что мы, и переваливши, не выберемся из снега в этот день, так как верхняя часть долины южного Улана в это время года снежна более, чем на полдня пути.

Я же, видевши бесснежный до такой высоты подъём на северном склоне хребта, ожидал ещё менее снега на южном, что и высказал, говоря, что ручаюсь за ночлег на бесснежной площади с хорошим кормом, не далее 5 вёрст за перевалом.

Поэтому я продолжал подъём, тем более, что при предлагаемом мне ночлеге часа в два пополудни переход наш за этот день был бы не более 10 - 12 вёрст. Мы пошли вдоль левого берега Улана вверх, всё к западу, до сплошного снега; тут Улан был уже ничтожным ручейком, в плоских берегах, но еще не совсем замёрз; перешагнувши его, мы наискось к востоку весьма отлого дошли до перевала по сплошному, но неглубокому снегу; у вершины, между тем, собрались облака, и, вошедши в них, мы уже не могли видеть Нарын, Кызыл-курум и принарынсквй сырт.

На этом подъёме под крутыми утёсами у слияния вершин Улана я нашёл довольно много архарьих черепов и притом двух видов: а) обыкновенного семиреченского и заилийского архара (Ovis karelini, nob.), весьма, впрочем отличного от описанного П. С. Далласом, алтайского и забайкальского О. argali, с которым его до сих пор смешивали, и б) другого вида, с первого взгляда отличавшегося более сжатым впереди глазниц черепом и более вытянутыми рогами.

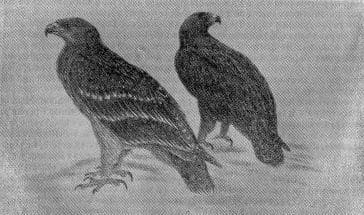

Последнему виду я весьма обрадовался, считая его за редчайшего Ovis polii, что потом при более обильном материале и подтвердилось. Этот вид был известен только по паре рогов, без черепа, добытой лейтенантом Вудом у истока Аму-дарьи; потом Семёнов видел па сырту, у подошвы Хан-тенгри, огромных темнобурых (летом) архаров, ростом почти с марала, с колоссальными рогами, которых киргизы назвали ему качкарами, он отнес их к О. polii {Рис. Ovis polii u Ovis karelini см. на стр. 199.}, как я нашел потом, справедливо.

Ещё более значительное скопление черепов, но все О. karelini, я заметил 7-го и 8-го под отвесными утесами Кызыл-курума, при выходе из гор р. Курмекты; таким образом, обозначились границы обоих видов, а внимательное рассмотрение валяющихся черепов, их возраста, положения, степени сохранности, во многом разъяснило мне образ жизни архаров; об этом при описании дальнейших наблюдений.

Глава четвертая.

Ущелье южного Улана. Большие проталины у вечных снегов. Трудный овраг Байбиче-сай. Озёрные осадки. Медведи, их распространение на Тянь-шане. Верхняя долина Атбаши. Тас-асу, перевал к Аксаю. Вид аксайского сырта. Качкар, его нравы и распространение. Первый добытый качкар, охота за ними. Река Аксай. Горы Кок-кия. Горы Бос-адыр. Аксайские рыбы и птицы. Обратный путь, горы Уюрмень-чеку; ошибочность присвоения собственно им названия Тянь-шаня. Вид с аксайского сырта на Теректы и Чатыр-куль. Тэки с гор Кок-кия.

Вершина перевала Улан есть неширокий гребень, который был покрыт только рыхлым снегом, не глубже полуаршина; следовательно, до вечных снегов не достигал. Мы вышли на перевал в том самом месте, где начинается спуск по лощине, довольно плоский, направляющийся под весьма острым углом, почти прямо к западу, к правой вершине Атбаши, которая зовется также Уланом, согласно киргизскому обычаю давать одно имя двум рекам, стекающим в разных направлениях по обе стороны одного перевала.

Всего шагах в пятидесяти восточнее гребень перевала отвесно обрывается в тёмную пропасть, на дне которой, еще с полверсты восточнее, находится исток южного Улана, футов на триста под гребнем перевала; он течёт в продольной не долине, а скорее трещине хребта.

Лощина, по которой мы спустились, идёт рядом с этой трещиной; её левый, южный край отлого поднимается на 10 - 15 саж. над её дном, к отвесному обрыву над речкой; правый, напротив, гораздо выше седловины перевала, крут и скалист, на дне лощины водомоина, книзу все углубляющаяся.

Вся эта лощина была занесена снегом; однако, на утесах её правого края были частые проталины, на высоте слишком 12 500 фут.; по этим проталинам перепархивали пепельно-серые птички, ростом не больше овсянки, с розовыми сгибами крыльев и розоватым надхвостьем.

Они были довольно осторожны, однако нам удалось добыть экземпляр, который оказался принадлежащим к полярно-сибирскому роду Leucosticte, но особого, исключительно тяньшанского вида L. brandtii, Bonap, открытого Карелиным на Семиреченском Ала-тау; потом эта птичка была летом добыта моим помощником Скорнякорым на самих гребнях перевалов около Чатыр-куля, а мне в настоящий поход уже попалась по утёсам у вершин Ак-курган-су и в октябре на высотах не менее 11 500 фут.

Это самая строго альпийская птица Тянь-шаня; живущий на тех же высотах и тут же у перевала Улан замеченный европейский Fringilla nivalis, снеговой воробей, встречающийся и около вечных снегов Альп и Кавказа, на Тянь-шане хоть в декабре и январе спускается в подгорную степь, где попадался в мою коллекцию в 1864 и 1866 г.г., а L. brandtii внизу - никогда, и, по видимому, никакие зимние морозы не сгоняют эту птичку с высот.

В Западном Тянь-шане, западнее линии от истока Кара-ходжура к долине р. Арпы (верхнее течение р. Алабуги) L. brandtii не встречалось; у Сон-куля её нет, тамошнее плоскогорье и гребни хребтов ей уже низки, хотя на них держится Fring. nivalis.

Спустившись по упомянутой лощине к южному Улану, мы нашли его замёрзшим, а ущелье занесённым глубоким, но свежим снегом; оно извивалось между спускающимися справа и слева мысами, на которых чернели, высовываясь из снега, голые отвесные утесы; мало снега было и на крутых каменных осыпях, обращенных к югу.

Но, пройдя по ущелью версты три, мы вышли, как я и ожидал, на бесснежную поляну; она спускалась к речке обращенным к югу отлогим скатом, намытым снеговой водой из встречающихся тут двух рытвин; эта поляна густо заросла одним из лучших кормов для скота, кипцом (Festuca sp.), и подо льдом Улана, тут уже нетолстым, нашлась вода; немного ниже Улан уже бежал открытой струёй с ледяными закраинами у берега, а на левом крае его ущелья тут же спускались обнаженные ветром, заледенелые, синеватые вечные снега, кончаясь не выше 100 фут. над речкой.

Тут мы и остановились, и я уже стал твердо надеяться дойти до Аксая и вернуться без задержки от снега на перевалах, видя свежий снег, стаявший почти до пределов вечного. Поднявшись на другое утро, 10 октября, с этого ночлега, мы с версту опять прошли почти сплошным снегом, по небольшому косогору левого края долины, мягкому и отлогому, образованному выветренной осыпью у подошвы обрывистых утёсов, которые при довольно крутом падении речки поднимались над ней всё выше и выше, все увенчанные снегом. Ущелье здесь совершенно имеет характер трещины; вся ширина его дна занята узким руслом Улана.

Еще версты через две в него с левой стороны начинают впадать небольшие ручьи, круто падающие по боковым оврагам; ущелье расширяется, скалы его левого края отступают от речки почти на версту, и пространство между ними и руслом занято уступом из глины с мелкой галькой, поднимающимся сажен на двадцать пять над речкой. Частые ручьи, текущие в Улан, обращают этот уступ в ряд довольно отлогих увалов, разделённых рытвинами, в которых из-под глины часто выступает камень; так версты на четыре, на которых я заметил постепенное расширение прогалин на снегу; затем уступ, по которому до сих пор мы шли по левому берегу речки, замыкается крутым утёсом, и дорога переходит на правый берег, на котором постепенно поднимается весьма узкой тропинкой на крутейший косогор из мягкой и рыхлой желтоватой глины.

Это осыпь сланцевых скал, образовавшаяся по мере их выветривания и лежащая на уступе скалы, находящемся на уровне реки при переправе. В трещину уступа река постепенно углубляется, так что, наконец, осыпь примыкает к отвесной трещине, и тропинка идёт саженях в ста и даже в ста пятидесяти над речкой, не видной в темноте, даже в полдень ясного дня, когда я проходил эти места.

Тропинка, и без того узкая, местами прерывалась на рыхлой осыпи, нам часто приходилось её вновь вытаптывать в рыхлом суглинке, который, впрочем, хорошо уступал давлению копыт, так что, вися над бездной, не было действительной опасности в неё свалиться; вообще тропинка идёт у самой подошвы скал, поднимающихся над глинистым косогором.

Такого пути - вёрст шесть, и на половине этого расстояния является стелющийся можжевельник, сразу поднимаясь на несколько сот футов поперёк косогора, как на Нарыне; он и здесь растёт только по солнечной стороне ущелья.

Местами этот косогор суживается выступающими из-под него утесами, ещё круче его падающими к Улану, который тут уже совершенно не виден с дороги, завешенный в своей тесной трещине кустами можжевельника.

Далее вниз по Улану дорога спускается во второе расширение долины, на глиняный уступ, поднимающийся над рекой сначала не более 30 - 40 саженей, но потом все более и более по мере углубления русла, так что частые овраги, пересекающие этот уступ, что далее, то глубже.

Особенно трудно проходим овраг Байбиче-сай,в который я съехал наискось по крутейшему косогору, тропинка была совершенно испорчена размытиями и осыпями; однако, надёжные горные лошади нигде не споткнулись, и мы благополучно спустились к небольшому ручью, бегущему по дну оврага; тут уже только в редких рытвинах по бокам Байбиче-сая виднелись остатки снега, и ручей струился даже без ледяных закраин. Подъём был труднее спуска; дорожку, намеченную следами наших лошадей, нужно было кое-где расчищать мотыгой, что, разумеется, успели сделать весьма недостаточно. Наши верблюды были сзади; они подошли вскоре после того, как я выбрался из Байбиче-сая; солнце было еще высоко.

Первые верблюды благополучно спутились по нашему следу, но затем один соскользнул с места, где прерывалась тропинка, и расшибся вдребезги, скатившись сажен на 20 по крутому косогору, кончающемуся подмытым обрывом; вся глубина оврага на месте переправы мне показалась сажен шестьдесят или семьдесят. Остальных верблюдов провели вниз боковой рытвиной, весьма круто спускающейся, со скатом около 30°, но несколько извилистой и потому безопасной.

При медленности, с которой спускались верблюды шаг за шагом, ощупывая землю, переход их продолжался слишком 2 часа; последние перешли овраг в сумерки, а передних я безостановочно направлял вперед, так как Байбиче-сай по глубине оврага с водой был весьма неудобен для остановки.

У его устья в Улан показались первые ели; тут рытвина речки немного расширяется, и на правом берегу, напротив елей, растёт густой можжевельник; по соображениям, уже объяснённым по поводу нарынских елей, я полагаю предел ели на Улане около 10 000 фут., причём замечу, что он на Улане может быть и несколько ниже, чем на Нарыне.

Вверх по последнему ели поднимаются к открытому и потому более нагреваемому сырту, а по Улану - в тесное холодное ущелье, до вечных снегов, представляющее характер трещины. От вершины перевала предел елей по дороге находится верстах в двадцати, прямолинейно - меньше.

Выехавши из Байбиче-сая, я вскоре при начале переправы верблюдов услыхал в елях два выстрела: Катанаев убил медведя, совершенно такую же светлую самку, как описанная выше, добытая у оз. Баты-кичик, только моложе и меньше, длиной около 4 фут.; её нельзя было вытащить целиком из уланского оврага, а потому препараторы отправились снять шкуру на месте, как нужно для набивки, причём привезли и часть мяса; они уже были готовы с этим делом, когда последние верблюды переправлялись через Байбиче.

Шерсть у этого медведя была ещё длиннее, чем у первого, но вместе с тем рыхлее и косматее; сам - не более крупного волка. Я дождался ездившего к медведю Скорнякова и оставил его на Байбиче-сае распоряжаться трудным переходом верблюдов, производившимся до того под моим присмотром, а сам поехал вперёд к другому оврагу, который уже успел осмотреть, на переправу верблюдов, прошедших Байбиче-сай; этот овраг, такой же глубокий, как Байбиче-сай, был менее труден; спуск косогором, но менее тесной тропинкой.

Наши передние верблюды перешли его в сумерки; когда за ними стал переезжать и я, - уже совершенно стемнело; тут я заметил, что троппнку местами совершенно пересекали водомоины, через которые лошади приходилось шагать так, что при неверном шаге её можно было слететь в черневшую сбоку пропасть; однако, овраг перешли легко и задние верблюды уже поздно ночью и в окончательной темноте, так как луна, бывшая в конце своего октябрьского ущерба, узким серпом всходила не ранее утренней зари.

На ночлеге я уже нашел готовые коши и разведённый огонь; он был на небольшой площадке, у сравнительно неглубокого оврага, так как к этой площадке дорога шла отлогим спуском. За оврагом поднимался скалистый кряж - продолжение хребта между Уланом и текущей рядом с ним Дёнгереме {Для этой речки я от своих спутников слышал два имени: Дёнгереме и еще Кара-кол.}, второй более южной вершиной Атбаши, которая получает свое имя у слияния обеих речек.

Упираясь в этот хребет, Улан входит в его трещину и поворачивает к юго-юго-западу, между тем как выше течёт прямее к западу; выйдя из этой трещины, Улан соединяется с Дёнгереме, текущей прямо к западу; образованная же ими Атбаши направляется сперва к западу-юго-западу, согласно с общим направлением Улана.

Рельеф площади глиняных наносов, пересекаемых Байбиче-саем и другими оврагами, в которых видно, что эти наносы образуют 500-футовую толщу, заставляет считать их озёрными осадками, впоследствии изрытыми ручьями, прежде впадавшими в озеро.

Смыты, и притом исподволь, что и образовало у последнего оврага уступ, доставивший нам удобное место для ночлега. Этот уступ есть явственный след стока озера; я видел соответствующие уступы и в драперто оно было горной грядой, через которую теперь прорывается Улан на соединение с Дёнгереме; при стоке озера через образовавшуюся трещину в этой гряде примыкающие к ней наносы были отчастугих расширениях тяньшанских долин с озёрными осадками.

Слияние двух вершин Атбаши я увидал на следующий день, 11-го, поднявшись на горный гребень, через который прорывается Улан, между тем как отряд прошёл ущельем и перешёл на левый берег Атбаши, почти у самого устья Дёнгереме, которая течёт в узкой трещине, между осыпистыми серыми скалами, увенчанными снегом, а ниже не имеющими ни признака растительности.

Вдоль Дёнгереме есть тоже кочевая тропинка, которая по виду местности показалась мне весьма неудобной; то же сказал и ехавший со мной киргиз, прибавивши, что эта тропинка всё идет осыпистыми косогорами, изрытыми снеговой водой.

Живописнее представлялась мне долина Атбаши, расширяющаяся версты на четыре тотчас у соединения её двух вершин. Она представляет ровную, почти горизонтальную площадь между двумя хребтами, из которых северный - выше, скалист и представляет множество ущелий, откуда текут в Атбаши частые ручьи; южный - ниже и спускается к площади долины отлогими волнистыми скатами, с плоскими лощинами. На площади между хребтами, ближе к южному хребту, ещё углубляется более узкая долина, шириной около 300 саж., на дне которой течет Атбаши.

К ней слева спускаются по лощинам беспрестанные ельники, справа - обширные заросли стелющегося можжевельника, обильно растущие и по оврагам правых притоков Атбаши, пересекающих с этой стороны верхнюю площадь долины, но на самой площади, на её ровных пространствах между оврагами и лощинами никакого леса нет, одни пастбища; зато лес с обеих сторон долины поднимается полосами от русла реки на горные хребты, и, разумеется, можжевельники выше елей.