You are here

Экскурсия на Алтай воспитанниц Семипалатинской женской гимназии в 1909 году.

Дождь ливший накануне, только изредка позволял нам бросить взгляд на окрестные горы, за то как мы были поражены, когда утром 13 июня, при совершенно ясном небе, перед нами открылся великолепный горный ландшафт во всей своей величественной красоте. Действительно, местоположение Алтайской станицы может смело выдержать сравнение с любым альпйским селением. Слева, ограничивая долину с юго-запада возвышался могучий хребет Сарым-Сакты, самая северная цепь Большого Алтая, с ее живописными вершинами, хребтами и пиками, которые, как было уже замечено в начале главы, еще до сих пор не измерены и не имеют даже названий. Они достигают приблизительно 9 - 1 0000 футов высоты и даже поздним летом покрыты снегом. Выпавший накануне ночью снег покрыл собою все одевающие горные склоны леса, и своей олепительно белой окраской придавал горам еще большую высоту».

«Путешествие в Западную Сибирь доктора Ото Финша и А. Брема». 1882 год.

Путешествие по Казахстанскому Алтаю.

Высказанная зимой 1908 - 1909 годов преподавателем Ф. Р. Дульским мысль предпринять экскурсию на Алтай - нашла отзвук в небольшой группе учениц 8-го класса, немедленно приступивших к ее осуществлению. Своих денег было маловато; обратились к содействию дам-благотворительниц, но встретили отпор: девочки собираются целое лето провести на лошадях, в мужских костюмах, преодолевая непосильные трудности - какое безумие. Однако состоялся спектакль, давший 79 рублей 56 копеек.

Сочувственное отношение городского семипалатинского губернатора и администрации Верхнеиртышского пароходного товарищества облегчило организацию путешествия, и таким образом самые существенные препятствия - денежный вопрос и неудобства передвижения - были устранены.

Подошла весна, пролетело время томительных экзаменов - и в первых числах июня экскурсантки, с руководителем Ф. Р. Дульским во главе, направились из Семипалатинска вверх по Иртышу. Небольшая остановка в последнем сборном пункте - городе Устькаменогорске, маленькая экскурсия в Ульбинский поселок и на пасеку известного в Степном крае любителя-пчеловода А. Н. Фегорова - и в 3 часа ночи 15-го июня пароход «Русь» увез нас на озеро Зайсан, к Тополевому мысу.

В продолжение двух дней нашего пути мы любовались Иртышем, стесненным довольно высокими горами с обоих берегов; на третий день с утра горы стал и отступать дальше, Иртыш расширился и по берегам появились более мощные поросли камыша.

Открылась ширь озера Зайсана, откуда Иртыш выходит таким широким руслом - оно было почти спокойно. Наш пароход держался ближе к южному берегу, идя на юго-восток. К 4-м часам дня показался и длинный узкий Тополев мыс; на нем ютится рыбачий поселок.

Пока пароход приставал в тихом заливе, можно было рассмотреть и селение, и его окрестности. Все имело печальный вид: жалкие избушки из камыша, вымазанные глиной, загрязненная отбросами вода озера, неприятный запах разной гнили, нигде ни травки, ни кустика - все так пустынно и неуютно.

Мыс кончается узкой полосой, далеко уходящей в озеро. Невольно перед глазами вставала картина однообразной серенькой жизни здешних обитателей, оживляемой только редкими приходами пароходов да удачными уловами рыбы.

Не прошло и полчаса, как пароход пристал, а к нашим услугам уже были готовы две громадные арбы, нанятые до города Зайсана - в 70 верстах от Тополева мыса. Ночевать на мысу не стоило; говорят, все равно здесь невозможно бывает заснуть ночью из-за всяких паразитов.

К семи часам вечера мы распрощались с «Русью», с озером и тронулись в веселый путь. До самого города Зайсана ехали степью в течение всей ночи. Только раз, в 2 часа ночи, был сделан привал для отдыха лошадей. Здесь наше веселье пропало, так как нас осадили комары и не дали возможности хотя немножко заснуть.

В Зайсан мы приехали в 7 часов утра. Этот городок своим наружном видом, обсаженными деревьями улицами и весело журчащими всюду у домов арыками произвел на нас приятное впечатление. Проехав по семи улицам города (весь-то он состоит из восьми), мы остановились у белого каменного здания зайсанской школы.

Наши арбы были разгружены, и кое-как расположившись на полу школы, мы проспали весь день, так как страшно были утомлены бессонной ночью. В течение двух дней мы осмотрели город, ущелье вверх по реке Джимени, казачий лагерь, коллекции птиц, бабочек и яиц у местного любителя господина Хахлова, его белых мышей и морских свинок.

20-го июня мы покинули Зайсан, унося воспоминания о радушном приеме, оказанном нам местной интеллигенцией. Теперь мы направили свой путь к реке Кальджиру, впадающей в Черный Иртыш. В первый день мы проехали только 35 верст гладкой степью, изредка переезжая арыки, отведенные для орошения полей.

На ночь остановились в Черно-Иртышском волостном доме. На другой день нам пришлось ехать песчаной, безводной степью. Растительность почти отсутствовала, только кое-где попадались заросли кустистого чия. По песку шмыгали серые ящерицы.

На протяжении 20 верст мы не встретили ни одной души. Лошади часто выбивались из сил, и большую часть этого пути пришлось идти пешком. На двадцатой версте мы сделали привал у колодца - вернее, ямы с водой сомнительной чистоты.

Здесь мы напились чаю, а лошади отдохнули. Стало очень жарко. Дальнейший путь был еще тяжелее, так как песок становился все глубже, картина безотраднее, жара сильнее. По-прежнему большинство экскурсанток брели по песку.

Только к 6-ти часам вечера мы увидели лесок, который растёт по берегам реки Черного Иртыша, а через час были на его берегу у парома. В этом месте Черный Иртыш не отличается ни глубиной, ни шириной. Еще верст пять на телегах после переправы - и к восьми часам вечера мы были уже в Кальджирском волостном доме.

Теперь кончился наш пустынный степной путь на телегах, а назавтра мы должны были уже сесть на верховых лошадей. Много лет тому назад Кальджирская степь принадлежала китайцам и, благодаря применению искусственного орошения, представляла из себя плодородное поле; теперь же о прежней культуре можно было судить только по заброшенным и почти сгладившимся руслам высохших арыков.

В настоящее время степь имеет печальный вид: вся она поросла бесцветной серенькой травой «биюргуном» и «терескеном». Изредка попадаются могильные курганы прежних обитателей этой степи. Здесь прожили мы несколько дней, пока нанимали лошадей, познакомились с местностью и работами переселенческой партии, пользуясь любезными указаниями работавших здесь под руководством И. М. Пахомова переселенческих чиновников.

Наконец с лошадьми дело было улажено, и мы устроили небольшую пробную экскурсию в Кальджирское ущелье, так как многие из нас впервые сели на лошадь. На этот раз мы проехали верст 36. В ущелье углубились на 6 верст, миновали Кальджирские пороги и смело проехали по головокружительному «притору» - узкой дорожке по крутому склону горы.

Говорю «смело», потому что этот путь был действительно опасен, но из нас никто не свалился и все сошло благополучно. На обратном пути недалеко от места остановки попробовали перебрести верхом через реку Кальджир. Когда и это предприятие сошло благополучно, наши руководители поздравили нас с успешно выдержанным экзаменом - на пригодность для горных поездок. 24 июня был последний день нашего пребывания на берегах реки Кальджира.

На следующий день к 10 часам утра нам пригнали лошадей. Багаж был навьючен, мужские костюмы одеты, и экскурсия приняла теперь такой вид, какой она сохраняла в продолжение целого месяца дальнейшего пути. От Кальджира нам нужно было ехать к деревне Алексеевке, до которой было 70 верст.

После ночевки на половине пути у подножия гор Кызыл-Тас в долине ручья Айне-Кулак, мы с раннего утра снова собрались в путь. Здесь степь была более нарядна, чем Кальджирская, т. к. поросла высокой травой и покрыта разными цветами: шалфеем, шток-розой, подмаренником и прочими.

Налево виднелся поросший кустами берег реки Алкабека, пограничной с Китаем, за Алкабеком уходили в даль Китая горы сыпучих желтых песков. Под самой деревней переехали р. Теректу. Думали остановиться на земской квартире, но она была слишком миниатюрных размеров, и мы опять разбили свою палатку в версте от деревни.

27 июня в 9 часов утра мы были уже на берегу реки Теректы, где работал гидротехник господин Пилетич. Он показал нам, как измеряют быстроту течения воды в реке, наклон русла, угол, под которым пробиты арыки из Теректы. Все это мы проделали и сами.

В 12 часов дня наши лошади были оседланы, и мы во главе с Пилетичем поехали в ущелье, по которому протекала река Теньтек. то ущелье находилось верстах в 8 от деревни Алексеевки. С той и другой стороны к реке подступают скалистые горы.

28-го июня хотели выехать рано утром из Алексеевки, но потеряли киргиза и двух лошадей. Розыски отняли много времени и в дальнейший путь мы отправились только в 12 часов дня. До деревни Николаевки ехали хорошей колесной дорогой, у самой деревни подъехали совсем близко к реке Алкабеку и к пескам, - можно сказать, побывали на самой китайской границе.

Из Николаевки мы свернули на тропинку, и отсюда ущельем Дэрэлэ вступили в область горных хребтов. Скалы этого ущелья синеватого цвета, отчего кажется, что оно все подернуто прозрачным дымом. На небе собрались тучи, начал моросить дождь, и шел до самого вечера.

Горы становились все круче, дорожки все уже и опаснее, особенно во время дождя. Лошади скользили, часто падали, и мы подвигались совсем медленно. В одном особенно крутом месте лошадь с вьюком никак не могла взобраться вверх.

С ней долго провозились; стало совсем темно, и мы решили переночевать на горе, в 13 верстах от деревни Ак-Джайляу. Дождь перестал, но так как все смокло, мы долго не могли разжечь костра и очень все продрогли. Только к половине следующего дня добрались до Ак-Джайляу.

Ак-Джайляу лежит в широкой котловине; деревня недавно построилась и от домов еще пахнет свежим смолистым деревом. Мы здесь были недолго. Напились молока и снабдили крестьян лекарствами, которые у нас были в изобилии.

Здесь крестьяне страдают различными болезнями и не имеют возможности лечиться, так как их деревня лежит очень далеко от медицинских пунктов. Двинулись дальше на озеро Марка-Куль. Дорога - роскошная. С гор нам открывались дивные панорамы; долины пестрели цветами: разных сортов фиалками, полевым маком, маргаритками и др.

При спуске по северным склонам гор ехали сосновым лесом; тропинки здесь довольно опасны, но все прошло благополучно. К 7 часам вечера в просветах между деревьями блеснуло озеро, и вскоре мы выехали на юго-восточный его берег, к деревне Урунхайке, состоящей из 8-ми домиков.

Мы остановились на самом берегу, в так называемом «лесном домике», принадлежащем Алтайскому лесничеству. Лесничий наезжает сюда изредка, и дом большую часть года стоит пустой; им обыкновенно пользуются случайные посетители Марка-Куля.

Домик сколочен на живую нитку и разделен на две просторных комнаты. Широкой террасой он выходит прямо на озеро. Здесь мы пробыли два дня. Проводник - киргиз из Зайсана уехал обратно, т. к. дальнейшую дорогу он не знал, и мы задержались здесь, подыскивая себе нового проводника.

Да здесь было так хорошо, что и не хотелось покидать озеро скоро. Озеро это, со слов крестьян, длиной в 25 верст, шириной 15 верст. Со всех сторон к нему подходят высокие горы, покрытые хвойным лесом и лиственницей. Самый дальний берег едва синеет, зато ближние, рельефно выступая, красиво окаймляют голубую гладь озера.

Вода в озере очень прозрачная, и с берега видно, как со дна озера поднимаются к поверхности какие-то водяные растения; к средине оно становится глубже. Мы катались на лодке. Ходили на гору, лежащую тотчас же за домиками деревни, собирали растения для гербария.

Погода эти два дня стояла хорошая, и мы имели возможность любоваться переливами цветов на воде во время заката и ее голубым зеркалом по утрам. Ночью озеро всегда немного волновалось и шумело. 1-го июля к вечеру мы упаковали весь свой багаж.

На другой день встали в 4 часа утра и с проводником - местным крестьянином - двинулись дальше к станции Катон-Карагай перевалом через Нарымский хребет. Сначала дорога шла берегом озера, потом повернула на северо-восток ущельем речки Джаман-Каба.

Переезжали ее раз пять. От озера Марка-Куль идет несколько перевалов, через которые можно попасть в Катон. Наиболее известны два: Сарымсакты и Джете-Кезень (семь перевалов); - мы поехали чрез последний, более легкий.

Здесь нам приходилось взбираться на громадные высоты, ехать по приторам, откуда открывался вид на долину реки Джаман-Каба. Склоны гор поросли лесом - лиственным и хвойным, всюду густая трава, пестреющая цветами, местами альпийскими розами и синенькими колокольчиками. Иногда попадались печальные склоны гор, опустошенные лесным пожаром.

В ущельях лежали глыбы чернеющего снега, от которого бежали светлые холодные ручейки. В этот день нами было сделано 6 перевалов. К 7 часам вечера мы спустились в долину реки Джанушка и заночевали на склоне горы перед последним, седьмым перевалом, в лиственной роще, близь киргизской зимовки.

Здесь нас помочило дождем, т. к. разразилась довольно сильная гроза. На другой день в 6 часов утра выехали с места стоянки и незаметно стали подниматься в гору. Через два часа мы были уже на самом хребте, откуда нам открылся далекий вид на долину реки Бухтармы, деревню Черновую, лежащую на ее берегу, и на Чингистайский пикет.

Спуск был очень крутой и продолжительный, встречались и опасные места на поворотах. Внизу, долиной реки Бухтармы, мы понеслись вскачь, миновали Чингистайский пикет и подъехали к русско-киргизской школе. Влево от нас внушительно высился Нарымский хребет, и даже не верилось, что час тому назад мы были на его вершине.

В школе нам удалось напиться чаю и немного отдохнуть, после чего поехали к Катону, уже вдоль р. Бухтармы, среди березовых зарослей. Вся эта местность была очень красива и уютна; сурового и грандиозного, как на Нарымском хребте, здесь ничего уже нет.

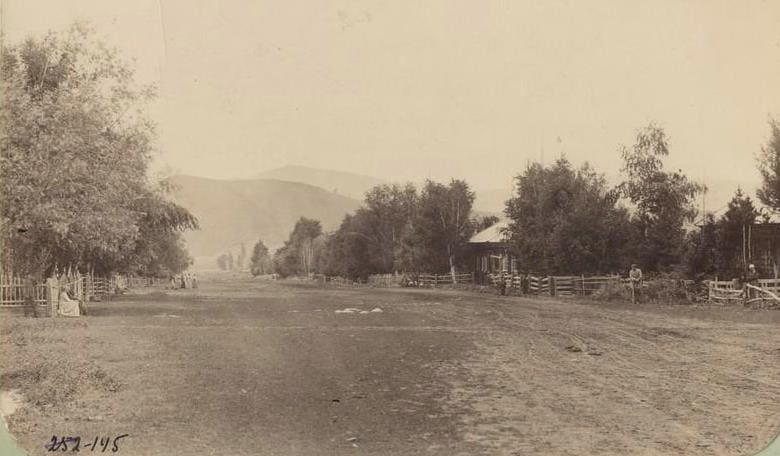

Солнце близилось к закату, когда мы въехали в Катон. По расспросам нашли школу и поместились в большом классе, заставленном партами. Первая половина нашего пути была сделана: мы проехали на телегах и верхом почти 300 верст. Здесь же мы рассчитались с проводником за лошадей, затратив на это 115 - 120 рублей.

Катонцы нас встретили приветливо, и мы имели возможность совершить небольшую экскурсию на кордон к лесничему г. Евсеенко. Кордон находится в 5 верстах от Катона, и чтобы попасть туда, нужно было переехать небольшую речку Сарымсак, протекающую близь станицы.

Домик лесничего стоит на горе в очень красивой местности. Отсюда без тропинок и через сваленные деревья и большие камни мы отправились на гору Солнечный пик. Не поднявшись и до половины, расположились отдыхать на высоте 2-х верст над уровнем моря.

Верхушка Солнечного пика уходила ввысь; с нее спускалась широкая полоса снега; по бокам его, в ущельях, также лежал снег. У подножия пика, между ним и другой горой, были навалены большие камни, точно их снесло вниз с вершины потоком.

Под ними гулко журчал ручеек. Некоторые экскурсантки доходили до вершины пика и любовались высокой и тонкой, точно обелиск, скалой, носящей название Чертова пальца. Назад им пришлось скатиться вниз по полосе снега, так как гора эта страшной крутизны.

Только 9-го июля мы имели возможность выехать из Катона, оставив здесь часть своего багажа, куда мы должны были приехать вторично. Теперь главной целью нашей поездки были Рахмановские теплые ключи у подножья Белухи в истоках реки Катуни.

Сюда из Катона мы ехали сначала прежней дорогой, вдоль Нарымского хребта, и в семи верстах от станицы осмотрели кожевенный завод и шубное отделение г. Гусева. После ночевки в знакомом уже месте - на Чингистайском пикете - мы скоро попали в долину реки Бухтармы.

Дорога здесь очень своеобразна. По обеим сторонам ее богатая растительность и много леса, по большей части березового. Часто нам попадались каменные глыбы, выдвинутые на поверхность подземными силами. Порода, составляющая массив гор, точно вскипела сверху, отчего и была волнообразна.

По склонам и трещинам ютились миниатюрные березки и ели. К двум часам дня приехали в Урульский казачий поселок, отдохнули часа два, подкрепили свои силы и двинулись к д. Берели. До нее оставалось еще верст 20. Сначала местность очень напоминала дорогу до Уруля - те же горы, только подступающие к самой дороге, вьющейся в ущелье.

Проехав ущельем, мы попали в березовую рощу, точно в огромный парк; из березовой рощи - в лиственную, а из нее на широкий луг, по которому скакали до самой деревни. Справа на этом лугу тянулась высокая изгородь. Нам рассказали, что за изгородью живут маралы, рога которых весьма ценятся в Китае; в деревне Берели почти все жители занимаются разведением маралов и живут этим промыслом.

Под самой деревней мы переехали по мосту реку Белую Бераль. Название Белая ей принадлежит по справедливости - ее вода бела как молоко, и на камнях, по которым она бежит, остается белый осадок. На ночь мы остановились у богатого мараловода Белоусова.

Потолок просторных сеней у него сплошь был увешан мягкими ветвистыми рогами маралов. 11-го июля утром выехали на Арасан, или Рахмановские ключи. Некоторое время ехали притором над Б. Берелью, а потом пришлось одолеть крутой подъем на гору по грязной скользкой тропинке.

Недалеко от деревни часто попадались маральники; в одном из них нам удалось видеть любопытных и в то же время пугливых маралов. Вдали иногда показывались белоснежные конические верхушки Белухи. К Арасану подъехали часов в 7 вечера.

Нужно было спуститься к нему с крутой горы по ручью, который служит тропинкой. Путь был опасен, так как был сплошь завален камнями, и лошади с трудом переставляли ноги. Во время этого спуска лошадь одной экскурсантки завязила ногу между камней и упала; экскурсантка успела вовремя освободить ногу из стремени и выпрыгнуть, но лошадь насилу выручили из беды.

Переехав реку Арасанку, мы наконец были у цели, сделав за день верст сорок. То место, где выбивается теплый ключ на поверхность земли, обнесено изгородью, внутри которой ютятся бараки для больных и все немногочисленные постройки «курорта».

Сюда приезжает немало больных, и нередко они кончают здесь свою жизнь, чему немало способствуют резкие колебания температуры воздуха, свойственные горным местам. После недолгого отдыха мы сходили и осмотрели теплые ключи, над которыми были тоже построены бараки; здесь больные брали теплые ванны.

Мы заходили во все четыре барака; в каждом из них температура воды была выше, чем в предыдущем; в последнем вода уже горяча на ощупь. Один из ключей пробивается около барака. Все они образовали ручей, который стекал в озеро Арасан, находящееся неподалеку от бараков за небольшим леском.

С ключей мы отправились на берег озера: оно не больше версты в длину и сажен двести в ширину. Со всех сторон окружено высокими горами, покрытыми темным хвойным лесом, отчего вода озера кажется тоже темной и таинственной.

На другой день утром наша экскурсия двинулась на Рахмановский водопад. К нам примкнули и все здоровые обитатели Рахмановских ключей. В проводники нашелся какой-то дедушка. До водопада было верст восемь, не больше.

Сначала ехали лесом по тропинке вдоль второго Рахмановского озера, соединенного с первым речкой Арасанкой. Объехав озеро, мы свернули на мостик, перекинутый через Арасанку. Под мостом вода, стесненная скалами, кипела и бурлила, как в котле.

С моста мы уже без тропинки начали подниматься в гору. Местность здесь совсем дикая. Пробирались по ней с трудом: лошади то срывались с камней, то вязли между ними; местами приходилось сходить с седла, чтобы перебраться чрез сваленное дерево или спуститься со скалистого уступа.

К концу пути все уже шли пешком, ведя лошадей в поводу. Наконец мы и остановились. Где-то внизу слышался гул и грохот: мы были недалеко от края пропасти, откуда весь водопад виден сверху. Осторожно подползли к краю и, держась за кусты, могли наконец взглянуть на не виданную нами до сих пор картину.

Утес, на котором мы лежали, отвесной стеной обрывался вниз. Почти против нас, с такого же отвесного, но более низкого утеса срывалась вся масса воды р. Арасанки и неслась вниз с оглушительным ревом, разбиваясь о соседние скалы и вся превращаясь в белую пену и мелкие брызги.

Нам показалось недостаточно одного созерцания сверху, захотелось посмотреть на водопад и снизу. Мы вооружились палками и начали спускаться с горы по склону менее отвесному, но загроможденному крупными и мелкими камнями.

Спуск был очень трудный; ноги ныли от напряжения, в глазах все камни сливались в сплошную массу - то и дело можно было оступиться и полететь неведомо куда. Но водопад все ближе и ближе; теперь уже за ревом воды не слышно голосов.

Еще одно опасное местечко - и мы внизу против водопада. Наш путь затруднен отвесным обрывчиком, с которого можно спуститься, карабкаясь по сырому заплесневшему бревну, держась за мокрую отвесную стену. С большими усилиями мы спустились наконец на полянку, поросшую травой, влажную от брызг.

Дальше идти некуда - стеной стоит скала. В немом восторге, оглушенные грохотом и шумом, смотрели мы на всю эту пенистую массу, подползали к краю обрывчика и заглядывали в широкий каменный бассейн, где кипела вода и, не успев успокоиться, срывалась с утеса вторым каскадом, который нам мешала видеть скала.

От брызг воды мы очень вымокли, сильное движение воздуха заставляло нас захлебываться и задыхаться. Говорят, что высота падения этого водопада 30 - 40 саж. Обратный путь стоил нам, мокрым и усталым, больших трудов, - но все же в 6 часов вечера мы уже вернулись к ключам, унося на всю жизнь в душе воспоминание о грандиозном явлении природы и чувствуя себя в некотором роде героями, так как временами мы подвергались серьезнейшей опасности при спуске и подъеме.

Назавтра 13-го июля, в 10 часов утра мы выехали с Рахмановских ключей к Белухе. Сразу с Рахмановских ключей пришлось подниматься на крутую гору. Одна вьючная лошадь полетела вниз, перевернувшись четыре раза. Мы думали, что она и живая не встанет, но оказалось - только небольшое повреждение ноги.

С вершины этой горы нам открывалась целая цепь Катунских белков, возвышающаяся над другими темными горами и красиво выделяющаяся на голубом небе. На этой же вершине лежала красиво сложенная груда камней высотой сажени в полторы.

Надпись на одном из них гласила, что она была сооружена художником Гуркиным, рисовавшим отсюда Белуху. После спуска отсюда мы переехали р. Черную Берель. Вода у нее очень прозрачная; течет река по темным камням, отчего и получила, должно быть, свое название.

По переезде через реку, мы вновь круто поднялись на второй перевал и спустились по его северному склону, поросшему густым лесом, к р. Белой Берели. Было очень жарко, и на берегу реки мы дали немного передохнуть лошадям, а сами напились чаю.

После долгих поисков и попыток проводник нашел брод в месте, где Берель разделяется на два рукава. Мы въехали в белую, как молоко, воду. Чем дальше к середине, тем глубже и течение быстрее. Пришлось забраться с ногами на седло.

Быстрота воды, глубина и сильный шум заставляли слегка кружиться голову. Казалось, что лошадь или стоит на месте, или же ее несет уже по течению. Эта переправа через реку была первая из опасных. По переправе через Б. Берель мы к вечеру одолели и третий перевал.

Перед нами неслась река Катунь. От подошвы цепи гор, куда мы спустились, до самой Катуни тянулась болотистая полоса: к берегу реки можно было попасть только по одной дорожке, ведущей к броду через нее. Но дорожки этой нигде не было видно.

Мы поскакали к западу вдоль горной цепи у ее подошвы, параллельно Катуни. По-прежнему тянулась болотистая полоса, а дорожки нет как нет. Нас догнали человек 20 киргиз, ехавшие в аул. Они уверили, что брод на реке Курагане, верстах в 9.

Мы сначала последовали их совету, но, проскакав верст 6, повернули обратно. Стало совсем темно. В этот день мы уже не могли быть у Белухи, а потому стали выбирать место, чтобы заночевать здесь. У подошвы горы палатку не стоило разбивать, т. к. было сыро и комары не дали бы нам покоя на ночь.

Поднялись на склон горы и там расположились в лесу. Нас ждало печальное пробуждение; небо было покрыто тучами, и мелкий дождь обещал зарядить на несколько дней. Возвращаться было досадно. Найдя тропинку к бору, нашли вскоре близь того места, где стояли, и самый брод.

С такой же опасностью, как переезжали Б. Берель, мы переехали белые воды Катуни и поскакали вдоль гор вправо от нее, сначала по болотистым берегам, а потом лесом. Вскоре подъехали к р. Капчал, впадающей в Катунь. Дождь перестал, хотя облака низко неслись над землей и лежали по склонам гор.

Капчал имел тоже белую воду, был неглубокий, но очень быстрый и холодный. Еще один подъем и спуск - и мы в долине реки Катуни, вблизи ее истоков, в том месте, где она разделяется на массу небольших рукавов и портит этим долину.

С той и другой стороны стоят обнаженные высокие горы. Мы едем точно по коридору грандиозных размеров, замыкающемуся впереди Белухой. Белуха и вершины соседних гор плотно закутаны облаками. Развели костер, напились чаю и засели пока от дождя в палатку.

Нашего проводника Аргымбая отправили разыскать аул и купить барана. Хлеб у нас весь вышел, сахар тоже, осталось только крупы для каш, которыми мы никак не могли наесться. Было холодно и сыро, но все же в 2 часа дня нам оседлали лошадей и, несмотря на дождь, мы вздумали съездить к водопаду Рассыпному, по другую сторону Катуни, в версте от Белухи.

Едва кое-кто высунули голову из палаток, как грянул сильный удар грома, полил дождь, и мы вынуждены были вновь убраться в палатку. Гром грохотал целый час, гулко перекатываясь по ущельям. После грозы небо над нашими головами прояснилось немного, но Белуха по-прежнему стояла закутанная облаками.

Мы сели на лошадей и отправились к водопаду. Переезжали Катунь четыре раза, т. к. она разливается здесь четырьмя рукавами. Между двумя горами, близко стоящими друг к другу, открывался нам водопад Рассыпной, свергающийся с большой высоты.

Мы подъехали к нему с левой стороны и стали подниматься пешком по ручью, служившему нам вместо тропинки. Подъем был обрывистый и скользкий после дождя. Добрались до того места, где водопад виден весь сверху вниз, и перед нами открылось теперь уже знакомое нам зрелище.

От Рахмановского водопада Рассыпной отличался тем, что не был таким грандиозным, как первый, но зато у него была своя прелесть: вся вода его рассыпалась на мелкие брызги, и нигде не было видно хотя бы маленькой струйки. Внизу вода кипела и пенилась, несясь дальше по склону горы.

Часть экскурсанток поднялась еще выше, так что видели вдали Черный ледник, сползающий с Белухи; с него берет начало образующая водопад река. Осмотрев водопад, мы мокрые насквозь вернулись к вечеру в палатку. В голове стоял шум и грохот водопада.

Одежду просушили и, нарядившись в теплые шубы, уселись греться у костра. Становилось очень холодно, но мы были рады этому обстоятельству, потому что небо прояснилось и Белуха предстала перед нами во всей своей красоте, освещенная луной.

Продрожав под одеялами всю ночь, в 4 часа утра мы отправились к Белухе, захватив с собой мешочек измельченных сухарей - все наше богатство. Эта холодная красавица сияла теперь, освещенная солнцем, своей ослепительной белизной и блеском.

Ее конусообразная вершина горделиво поднималась к небу. Оставив лошадей у конечной морены, мы пешком начали забираться по камням к истокам Катуни, и наконец подошли к тому месту, где из-под ледяной полузасыпанной землей стены шумно вырываются воды Катуни грязно-белого цвета.

Здесь на камнях закусили мы своими сухарями с водой новорожденной Катуни, и начали подниматься на ледник. Подъем незначителен и едва заметен. Мы шли по поверхности ледяного потока, образующегося из соединения двух ледопадов, восточного и западного, держась ближе к серединной морене.

Сначала лед был загрязнен землей, но чем дальше, тем становился чище и чище. При ярком солнечном свете невозможно было долго глядеть на него, пришлось надеть очки-консервы, чтобы защитить глаза. Лед таял сверху под лучами солнца и был скользкий.

Слева и справа шумно неслись ручейки, промыв себе русло во льду, и гулко срывались в трещины, которые попадались весьма часто. Иногда трещины были довольно широки: мы подходили к их краю, но кроме синего-синего прозрачного льда ничего не видели, - до того они были глубоки.

На волнистой поверхности льда лежали всюду камни различной величины. Нагреваясь от солнца, они протаивали под собой лед и образовывали углубление, на дне которого находили себе успокоение в прозрачной воде. Иногда попадались образованные таким образом «колодцы» эллипсообразной формы с прозрачно-синей водой.

Камень, брошенный в них, долго не находит дна. Солнце сильно припекало, а от Белухи веяло холодом. Мы шли прямо между западным и восточным ледопадами, спускающимися с седел Белухи. К 2-м часам дня подошли к подножию черных обнаженных гор, куда лед подходит сплошной массой.

Здесь передохнули часа два, любуясь восточным ледопадом, с его конусами и остроконечными пиками. Своим видом он напоминал разбушевавшееся море. У подножия этих гор мы были только на высоте 1000 футов. Выше подниматься по ледопадам мы и не думали, потому что это очень опасно без особых приспособлений.

К палатке мы вернулись к 9 часам вечера. Проголодались очень, но Аргымбай уже приехал и сварил нам похлебку. Аул он нашел верстах в 30 - 40 - такая дичь кругом. тром мы простились с Белухой. До нее ехали все вперед, а теперь с каждым шагом лошади мы должны были приближаться к Семипалатинску.

Все намеченные пункты были нами осмотрены, но для разнообразия назад к Катону мы поехали другой дорогой, чрез Чабан-Бай. В первый день проехали верст 30. Отдыхали на берегах озера Язева, носящего степной характер, и до самого вечера скакали по степи, думая остановиться близ какого-нибудь аула на ночь.

Но аул не попадался. Не встречалось нам также и воды. Становилось темно и холодно. Пришлось наконец остановиться, не найдя аула, в долине, по которой протекал ручей. Разбили палатку и голодные легли спать, послав Аргымбая искать аул, чтобы купить барана, т. к. мясо у нас вышло.

На другой день мы вскоре добрались до аула - он был всего в 7 верстах от нашей стоянки, - где напились самого свежего кумысу. Здесь наша экскурсия разделилась на две части. Те экскурсантки, у которых очень утомились лошади, поехали в ближайший аул за свежими лошадьми, а остальные направили путь к Маральему озеру и были на его берегах через два часа, едва не увязнув на пути в трясине.

Маралье озеро имеет форму почти правильного четыреугольника с прозрачной водой и с низкими зелеными берегами. Вокруг него вблизи и вдали расположились аулы. На берегах его мы передохнули часа два и поехали дальше. Вскоре к нам подъехали остальные экскурсантки на свежих лошадях.

Только в восемь часов вечера мы спустились в долину р. Бухтармы близь д. Черновой, а в 10 часов переехали мост через р. Бухтарму. До Катона оставалось еще верст 10. Все были страшно утомлены и через силу сидели на лошадях.

Но нашим мечтам - добраться на отдых до Катона - не пришлось осуществиться. У завода Гусева энергия покинула нас, пошел дождь, и обитатели завода приютили нас на ночевку. Проспав часов пять, чуть свет на другой день в густом тумане проехали остальной путь до Катона, где приют нашли опять в школе.

Сделав накануне верхом около 80 верст, не имея почти ничего во рту во весь день кроме кумыса, мы проспали здесь почти полдня. Между тем наш руководитель Ф. Р. Дульский уехал вперед, в деревню Согорную, в 17 верстах от Катона, - сговориться с плотовщиками, чтобы экскурсия могла до Устькаменогорска добраться по Бухтарме и Иртышу на плотах.

К такому способу передвижения мы прибегли потому, что денег у нас осталось очень мало, хотя этот способ путешествия и не входил в первоначальную программу экскурсии. В деревне Согорной мы рассчитались и распрощались с своим неизменным Аргымбаем.

За лошадей у нас опять ушло сто с лишним рублей. Назавтра 19-го июля мы в 10 часов пошли пешком к реке Бухтарме, захватив с собой свой багаж и необходимые припасы. До Бухтармы шли версты четыре по берегу грязной речушки Медведки, поплутали немного, не спросив тропинки у крестьян, и наконец добрались до плотов.

Плот, на котором мы поплыли по Бухтарме, состоял из трех сплотков с носовым и рулевым веслами. Поперек среднего плота были положены три бревна на одинаковом расстоянии друг от друга. По бревнам были настланы доски, на которых мы сложили свою одежду и расположились сами.

Плот довольно глубоко погрузился в воду, особенно средний сплоток, потому что на нем было много народа - с плотовщиками 12 человек. На последнем сплотке устроили из дерева очаг, на котором кипятили чаи. Путь на плотах для нас был очень интересен, как все новое.

Бухтарма несется здесь со страшной быстротой; с той и другой стороны она стеснена высокими горами, покрытыми светло-зеленой, точно бархатной травой с отдельно стоящими стройными березками. С 2-х часов дня до 6-ти вечера мы проплыли 40 верст.

Быстро промелькнула деревня Печи, и вскоре показалось с. Коробиха. Здесь мы остались ночевать. Сходили напиться чаю в деревню, а спать легли на плотах, чтобы чуть свет можно было плыть дальше. Следующий день весь плыли благополучно, останавливаясь напиться чаю в деревне Сенной, а вечером заночевали близь деревни Быковой.

На следующее утро 21-го июля мы были разбужены страшным шумом и криком наших плотовщиков. По их оплошности плот одним боком заскочил на «булку», большой камень, высунувшийся из-под воды. Громадный камень поднял один бок среднего сплотка, и наши головы с одеждой под ними совсем уже погрузились в воду.

Испуг быстро поднял нас на ноги. Мы стали спасать вещи, но все-таки у многих экскурсанток что-нибудь да унесло водой. Сплотки плотовщики начали разрубать, чтобы освободить два крайние от среднего. Это им вскоре удалось, средний поплыл вниз по Бухтарме, а крайние, на которые мы успели перетащить одежду, пока они были еще не разрублены, были снова сплочены.

Промокшие и продрогшие, наконец мы подплыли к д. Нижней Пихтовке, видневшейся нам с места крушения. На берегу пониже ее мы напились чаю и обогрелись. Плотовщик сходил в деревню и нанял крестьянина, чтобы снять средний сплоток с мели, на которую он сел вскоре, как только был отпущен.

С плотами возились часа три, и только к 5-ти часам вечера мы приплыли в деревню Осочиху. Напились здесь чаю и заночевали. В этих деревнях по Бухтарме жители встречали нас с большим удивлением. В них нас принимали то за оборотней, то за чертей, то за японцев, чему способствовали наши костюмы.

Когда мы рассказывали о себе, кто мы такие, они мирились с нами, но все-таки не могли понять, зачем мы разъезжаем, и решили, что, наверное, нас послали осматривать земли, чтобы отобрать у них для переселенцев. 22-го июля четыре раза наш плот заскакивал на шиверу (мель).

Быстротой течения его перевертывало передним сплотком назад и обратно, а затем сталкивало и мы плыли дальше. Часа в три дня проплыли Зыряновскую пристань и думали заночевать в Тургусуне, но вскоре засели на мель. Пришлось вновь разрубать сплотки.

Чтобы ускорить работу плотовщиков, мы почти все стояли в воде и помогали, сколько могли, стащить средний сплоток с мели. Пробились часа три, благодаря чему не доплыли до Тургусуна и заночевали в поселке Пихтовый Ключ. Наутро плотовщики наши проспали, и мы двинулись дальше лишь поздно утром, но не успели пройти и десяти верст, как снова сели на мель.

Теперь нам стало ясно, что плотовщики наши плохо знали Бухтарму, потому что во время нашего сидения на мели мимо нас свободно проплыл плот, нагруженный куда потяжелее нашего. В двух верстах от места нашей катастрофы видна была на правом берегу деревня Таловка.

Плоты опять разбили на три части. Один сплоток разрубили еще на три части, по три бревна в каждой. Чтобы столкнуть эти три бревна, понадобилось времени с 11 часов утра до 3 часов дня. Мы положительно изнывали от жары и от недостатков припасов. Часть экскурсанток не вытерпела.

Бродом они перебрались на берег и ушли в деревню. Там узнали, что на Гусиной пристани, отстоящей от Таловки на расстоянии 30 верст, будет сегодня к вечеру пароход «Арсений». Они наняли телегу и приехали к плотам. По обсуждению, решили оставить плоты, и, наняв лошадей, поехать па Гусиную пристань.

Рассчитавшись с плотовщиками, мы привезли на один двор свои вещи и у хозяина его наняли две пары лошадей в телегах, а к 8-ми часам вечера подъезжали к Гусиной пристани и с трепетом думали: «Здесь ли „Арсений“?». На наше счастье, пароход сломал колесо и задержался на пристани дольше, чем следовало.

Денег у нас не было ни гроша, но капитан парохода согласился довезти нас в долг до Устькаменогорска, где мы с ним и расплатились и подвели денежные итоги: каждой экскурсантке пришлось к предварительному взносу в 40 рублей добавить еще по три рубля.

25-го июля мы были уже в Семипалатинске, пробыв в экскурсии ровно полтора месяца и сделав на лошадях верхом и в телегах более 700 верст. Экскурсия наша кончилась; мы не выполнили многих предположений - не привезли ни коллекций, ни хорошего гербария, ни чучел.

Причины этого понятны. Сначала за день пути мы очень утомлялись, а когда приобрели привычку к постоянному передвижению, то стали удлинять путь, положенный на проезд в день; с нами не было хороших приспособлений для составления гербария и коллекций, не было также и нужных для этого знания и умения.

Но у нас навсегда осталось от экскурсии воспоминание о том, что мы видели и пережили, о многом новом и интересном, о людях и местах, где, может быть, многим из нас не придется побывать в другой раз во всю жизнь…

Источник и фотографии:

«Экскурсия на Алтай воспитанниц Семипалатинской женской гимназии в 1909 году». (Из записок Н. Мордвиновой). Записки Семипалатинского подотдела Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества. Выпуск VI. 1912 год.

https://rus-turk.livejournal.com/525501.html