You are here

Исследования Н.Н. Пантусова в Семиречье.

Путешествие из России в Центральную Азию.

«Больший из этих камней похож фигурою своею на лежащаго верблюда с седловиной…».

Пантусов Н.Н. «Аулiа-тасъ». ПТКЛА, Год IV. Ташкент, 1899 г. с.68.

Поездка из Шымкента в окрестности Ташкента.

Вторая половина XIX века – начало ХХ века - период стремительного развития научной мысли. Значительную роль в этом процессе сыграли научные общественные организации, созданные как в центре - Санкт-Петербург, так и на периферии Российской империи – Центральной Азии.

Многие из них превратились в важные исследовательские организации, систематически осуществлявшие раскопки, исследования, реставрацию и охрану памятников древности, и публиковавшие результаты работ в специальных периодических изданиях.

Одной из таких организаций был – Туркестанский кружок любителей археологии, созданный в 1895 году в городе Ташкенте. Туркестанский кружок любителей археологии (ТКЛА) являлся научно-краеведческой общественной организацией, на протяжении двадцати лет осуществлявшей работу по изучению памятников материальной культуры Центральной Азии 1.

С первых дней и до последнего дня его существования участие в его работе принимал выдающийся русский востоковед В.В. Бартольд. Результаты исследования и сообщения членов ТКЛА о различных памятниках Туркестанского края публиковались в «Протоколах заседаний и сообщений членов Туркестанского кружка любителей археологии» издававшиеся с 1896 по 1917 г.г.

Образование этого научного общества, членами которого были любители археологии и краеведы, способствовало широкому развитию исследований археологических памятников Казахстана и Средней Азии 2. Среди рядовых членов ТКЛА были и отдельные деятели, выделявшиеся своей активностью, одним из которых был Н.Н. Пантусов.

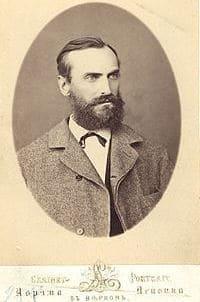

Николай Николаевич Пантусов (1849 – 1909 г.г.) известный археолог, этнограф, фольклорист и географ, всю свою жизнь посвятил изучению Средней Азии и Казахстана. После окончания Восточного факультета Петербургского университета в 1871 году он был оставлен для подготовки к профессорскому званию на кафедре истории Востока.

Однако уже в следующем, 1872 году он перешел на службу в Туркестанский край. Н.Н. Пантусов побывал на службе в Ташкенте, Фергане, Семиречье и Кульдже и всюду оставил следы своей наблюдательности 3.

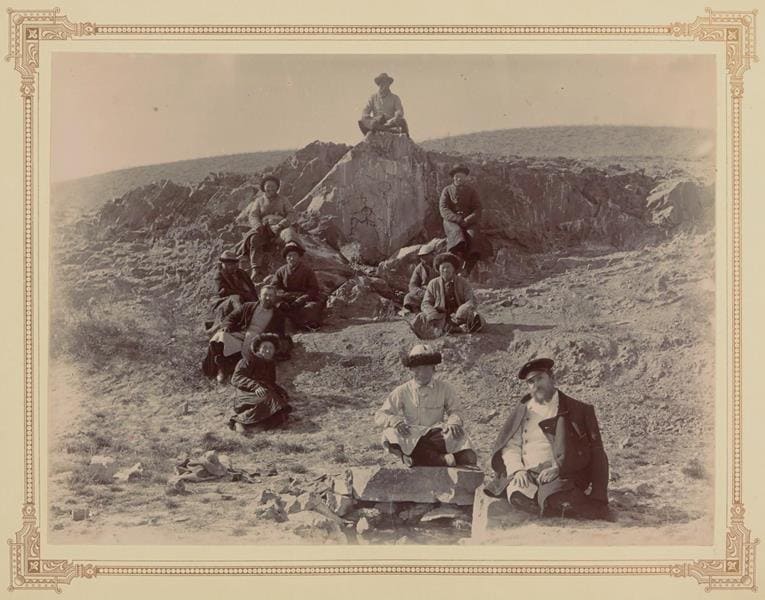

Частые поездки Н.Н. Пантусова по территории Туркестанского края в качестве чиновника особых поручений Управления Семиреченской области содействовали изучению памятников древности.

26 сентября 1897 года Н.Н. Пантусов посетил урочище Капчагай, с целью изучения памятника Тамгалы-тас, расположенного в 25 верстах к северо-западу от селения Иле, на правом берегу реки Или. При осмотре скалистого берега реки, было обнаружено множество отделившихся от отвесных скальных пород камней, на восемнадцати из которых имелись изображения 4.

На самом большом из этих камней (высота 73/4 аршин, ширина по диагонали 41/2 сажень) были высечены изображения трех бурханов и с правой стороны внизу надпись. Ниже от нее расположены еще два камня с одиночными изображениями бурханов.

На одном из этих камней, (расположенном левее от большого камня) над головой бурхана высечены изображение семи змей 5. На семи отдельных камнях расположенных далее высечены крупные и мелкие надписи на калмыцком и тибетском языках.

Н.Н. Пантусовым была произведена фотофиксация памятника, по которым можно судить о плане расположения, о расстоянии между ними и приблизительном размере общей площади. Он дает полное описание 23-х фотографий, снятых изображений и надписей.

При описании изображения с тремя бурханами Н.Н. Пантусов дает «самоназвание» бурханов на тибетском и монгольском языке в транскрипции. Бурхан расположенный в центре – «Пагда джань расикь» (по монгольски: нидубэр-уцзукчи), слева – «будда» Шаккчжамань чжила (по монгольски: оточи бурханъ), справа – «будда» Шак-чжа-тоба (по монгольски: читакчи-бурханъ).

Надписи внизу обозначают название бурханов, ниже следует молитвенное заклинание (тарти) высеченные на тибетском языке 6. Изображение «трех бурханов» имеются также на трех отдельных камнях. Изображенный на отдельном камне бурхан именуется на тангутском языке – «дорчжи-мэнрукъ», а на тибетском – «акшоби-бурханъ», слева от него молитвенное заклинание – тарти, ниже от нее заклинание на монгольском языке повторяющееся три раза.

Посередине заклинания имеется надпись на тибетском языке. На двух камнях встречается изображение Лунъ-вана (Лусунханъ) - царя драконов. Основная часть изображений на других камнях - это надписи (заклинания на монгольском и тибетском языках) 7.

29 сентября 1897 года Н.Н. Пантусов посетил урочище и перевал Аир-кезенъ и ущелье Тайгак в горах Чулак. В урочище Айыр кезен были обнаружены петроглифы, но из-за малочисленности изображений на плитах их фотофиксация на производилась.

В основном на плоскостях были изображены фигуры маралов и горных козлов 8. В верхней части северного склона ущелья Тайгак были обследованы многочисленные петроглифы и надписи, расположенные на различных скальных блоках.

В сюжетах преобладали фигуры различных животных. Все надписи, высеченные большей частью на тибетском языке, являются заклинаниями, они читаются слева на право по горизонтальной линии. Также по дороге от ущелья Тайлак в сторону Чулак-джиде, у зимовки Макумбета были обнаружены изображения фигур горных козлов 9.

6 октября того же года Н.Н. Пантусов обследовал Куртинскую волость Верненского уезда. На камнях правого утесистого берега Куртинского Капчагая и на отдельно разбросаных камнях были обнаруженны изображения маралов и несколько надписей.

Были сняты фотографии четырех более-менее сохранившихся надписей. В урочище Таскотан, на левом возвышенном берегу реки Курты были обследованы три кургана. На одном из курганов, расположенный по середине имелись следы раскопа 10.

В этом кургане в яме была обнаружена одна разбитая каменная баба и три целых. Все они были выкопаны и сфотографированы. После осмотра урочища Таскотан Н.Н. Пантусов 7 октября отправился в урочище Караиспе расположенный в Сарытокумовской волости, где были открыты 30 курганов, 10 из которых расположены в западной и 20 малых курганов в восточной части урочища 11.

К вечеру того же дня Н.Н. Пантусов прибыл в урочище Джалпак-тас. На следующий день на территории Куртинской волости, северо-западнее урочища Джалпак-тас он обнаружил большой камень с высеченными на нем изображениями фигур маралов, оленя, горного козла, человека ведущего верблюда и др.

Приблизительно в 150 метрах за камнем, на возвышенности находились «собрание камней» оба (курганы), а в 50 шагах от них в лощине расположена разрушенная большая старая могила (курган) 12. Далее он обследовал урочище Джалпак-таса, где обнаружил многочисленные могилы (курганы) больших и малых размеров.

На многих курганах были следы раскопа грабителей. Н.Н. Пантусов произвел обследование разрытых курганов. Могилы были обложены крупными перпендикулярными плоскими камнями, некоторые имели небольшие отделения с боку, также обложенные плоскими камнями.

В этих отделениях находились по одному глиняному сосуду, вроде тарелок 13. Н.Н. Пантусов также обследовал петроглифы с изображениями горных коз в урочищах Казы-бек, Калы-булак; в урочищах Казы-бек, Утеген и Серек-тас были обследованы многочисленные курганы, сложенные из камня.

В Лепсинском уезде Н.Н. Пантусов обследовал письмена, высеченные на больших камнях, расположенных на левом берегу реки Баскана. Камни с надписями представляют собой большие гранитные валуны, высотою в рост человека, скатившихся с окрестных гор.

Всего этих камней более десяти. По описанию Н.Н. Пантусова: «Больший из этих камней похож фигурою своею на лежащаго верблюда с седловиной…» 14. На задней части «верблюдообразного» камня имеется изображения козлов и надпись.

На одном из лежащих рядом двух камней высечена мусульманская надпись, а на втором – имеются пять ямок. Местные жители чтят эти камни, как святыню и называют их «Аулие-тас» - священный камень. Н.Н. Пантусов в своей статье приводит несколько версий предания об Аулие-тас.

По первой версии эту местность посещал сам пророк Мухаммед, который садился на одном из этих камней, отчего этот камень принял форму седла, а по другой версии, пророк приехал в это место на верблюде, а затем верблюд окаменел, и изображение лежащего верблюда осталось доселе.

Вблизи от «верблюдообразного» камня имеется камень в виде небольшого навеса, где по преданию стоял конь пророка Мухаммеда – дуль-дуль 15. Поездка Н.Н. Пантусова в июле 1898 года в Алтын-Эмельскую волость Капальского уезда была насыщенной и плодотворной.

В Алтын-Эмельской и сопредельных волостях были выявлено значительное число ранее неизвестных памятников археологии. Н.Н. Пантусовым были обследованы множество курганов различных размеров, расположенные в долине, с правой стороны дороги Кугалы-Луговое (Кулан), в бассейне реки Кескенъ-Терек, а также в 20 - 25 верстах юго-западнее от станицы Коксу.

Курганы располагались перпендикулярно к горам в виде сплошного ряда, насыпи имели диаметр у основания 5 сажень, высоту 3 сажени 16. Западнее селения Луговой им были обследованы несколько больших курганов, а в ущелье соединяющий Капальский и Джаркентский уезды выявлены наскальные рисунки и надписи.

29 июля того же года Н.Н. Пантусов обследовал урочища Байгозы и Ашыбулак. В урочище Байгозы были открыты и обследованы два больших кургана и три кургана малых размеров, расположенных у реки Кугалы, а в урочище Ашыбулак найден отесанный каменный столб, лежащий у разрытой могилы.

В Алтын-Эмельской волости Н.Н. Пантусов также обследовал расположенный по направлению восток запад длинный ров. Он берет свое начало от Алтын-Эмелских гор, между станциями Алтын-Эмель и Куякуз, и далее идет к горам Асан и к реке Коксу.

Непрерывный ров местами довольно значительный, имеет также непрерывный вал с северной стороны, ширина рва 2 сажени, глубина 2 аршина. Вопрос кем, когда и для какой цели был вырыт этот ров остался открытым. В урочище Мамырхан-бастау Н.Н. Пантусов осмотрел несколько могил (оградки) и каменную бабу (балбал тас).

Каменная баба была разбита и лежала на боку. Усеянные вокруг могилы камни были покрыты мхом. По предположению Н.Н. Пантусова эти могилы более древние, чем ранее обследованные могилы. Между урочищами Досомъ и Кокъ-бастау также была выявлена каменная баба 17.

19 июля 1899 года Н.Н. Пантусов отправился из селения Джангызъ-Агач в ущелье Теректы с целью произвести съемки надписей, расположенные на отвесных скалах. Им было снято четыре фотографии, три съемки - отдельных камней, а один общего вида.

На одном из камней была высечена фигура горного козла с огромными рогами. Надписи были переведены ученым маньчжурского происхождения Джалангом. На одном из камней было высечено по монгольски - «Дэду оронь», что в переводе значит «высокое место».

На двух других камнях написано: с левой стороны – по монгольски «Арiя-бало» - название одинадцатиликого Бурхана, Хоншимъ-Бодисатва или Нидубэръ-Ужекчи, а с правой стороны – непереводимая на русский язык, таинственная молитва или заклинание по монгольски «Ом-ма-ни-бет-ма-хум» 18.

Выше в горах при обследовании многочисленных камней-валунов были выявлены петроглифы. На камнях были высечены изображения горных козлов, охотников с луками, богумаралов и собак. В тот же день Н.Н. Пантусов обследовал правый берег реки Коксу и расположенный вдоль этого берега горы Чибынды.

В верстах шести-семи от селения Джангызъ-Агача, у двух водопадов на реке Коксу и в верстах четырех от этих водопадов, чуть выше притока реки Коксу Кызыл-булак были найдены местонахождения петроглифов. В местонахождении рисунков, расположенных на высоком берегу реки у водопада, фигуры горных козлов выбиты на отдельных скальных блоках, а изображения козлов, маралов, лошадей и охотников с собаками расположенные в долине между горами Шыбынды и реки Коксу были высечены на пятидесяти отдельных валунах 19.

Таким образом, можно резюмировать, что вклад Н.Н. Пантусова в исследовании памятников археологии Семиречья имеет большое значение. Он всю свою жизнь посвятил изучению памятников, производил их натурное обследование, фотофиксацию и подробно описывал их местонахождение, собирал сведения об имеющихся памятниках, связанные с ними легенды.

Выступал с сообщениями на заседаниях Туркестанского кружка любителей археологии. Работы Н.Н. Пантусова ценны еще и тем, что многие археологические памятники, исследованные им, не сохранились до наших дней, разрушенные, либо природными катаклизмами, либо человеком.

Литература:

1. Лунин Б.В. «Из истории русского востоковедения и археологии в Туркестане. Туркестанский кружок любителей археологии (1895 - 1917г.г.).» Ташкент: Издание Академии Наук Узбекской ССР, 1958 г.. с.10.

2. Турадилов М.У. «Археологическая деятельность В.А. Каллаура». Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Алматы, 2007 г.. с.4.

3. Туркестанские ведомости, 1895 г., №1362.

4. Пантусов Н.Н. «Тамгалы-тась». ПТКЛА, Год IV. -Ташкент, 1899 г.. с.53 - 55.

5. Там же, с.56.

6. Пантусов Н.Н. «Описаніе фотографически снятыхъ г. Пантусовымъ надписей въ мьстности «Тамгалы-тасъ». ПТКЛА, Год IV. -Ташкент, 1899 г. с.57.

7. Там же, с.57 - 59.

8. Пантусов Н.Н. «Аиръ-кезень и Тайгакъ». ПТКЛА, Год IV. -Ташкент, 1899 г.. с.60.

9. Там же, с.62.

10. Пантусов Н.Н. «Куртынынъ - Капчагай и Джалпакъ-тасъ (Куртинской волости Верненского уезда)». ПТКЛА, Год IV. Ташкент, 1899 г. с.64.

11. Там же, с.64.

12. Там же, с.65 - 66.

13. Там же, с.66.

14. Пантусов Н.Н. «Аулiа-тасъ». ПТКЛА, Год IV. Ташкент, 1899 г. с.68.

15. Там же.

16. Пантусов Н.Н. «Алтынь-Эмельская волость Капальского уезда». ПТКЛА, Год V. Ташкент, 1900 г. с.20.

17. Там же, с.22.

18. Пантусов Н.Н. «Ущелье Теректы и р.Коксу близъ выселка Джангызъ-Агача Капальского уезда». ПТКЛА, Год V. Ташкент, 1900 г. с.26.

19. Там же, с.27.

Источник:

Бахтыбаев М.М. «Исследовательская деятельность Н.Н. Пантусова в Семиречье.»

Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Ясави.

https://www.rusnauka.com/28_NIOXXI_2008/Istoria/35692.doc.htm