You are here

Николай Коншин о Каркаралинске.

Экскурсионные поездки в окрестностях Каркаралинска.

«Единственным достоинством этого городка является окрестная природа. Среди безграничной степи образовалась небольшая черная гряда, где, несмотря на черные скалы, растут кудрявые сосны, а в небольших долинах лежат прозрачные озера. Одно озеро лежит даже на вершине высокой горы и с незапамятных времен у киргиз слывет именем Шайтан-куль, что значит «Чертово озеро»».

Г. Д. Гребенщиков. «Каркаралинский мещанин». 1916 год.

Каркаралинские архитектурные достопримечательности.

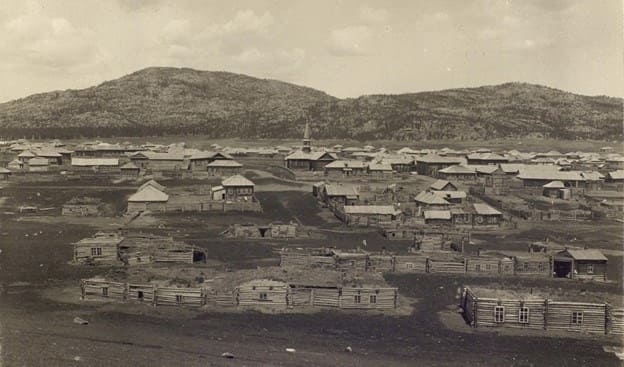

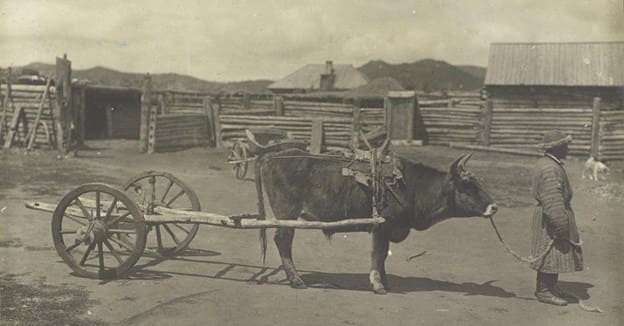

Город Каркаралинск расположен у подошвы горной Каркаралинской цепи, в низине, окруженной с севера, запада и юга горами. По официальным данным за 1899 год, в Каркаралинске, со включением Каркаралинской казачьей станицы, считалось жителей 3474 д. об. п., в том числе казаков 531. татар 472, киргиз 1912 и остальных 559.

Город делится на три части: центральную, где находится церковь, городской сад, большое здание уездного управления; станицу с узенькой горной речкой Каркаралинкой и татарскую часть. В начале июня наст. года в Каркаралинске был громадный пожар: сгорела вся станица и много зданий в центральной части города, так что судить, каков он был, я мог только по уцелевшей татарской части, с ее хорошими деревянными домами и широкими улицами.

Говорят, в станице имели очень хорошие дома многие из местных промышленников и чиновников, и в общем она отличалась большим благоустройством. Пожар случился днем, во время такого сильного ветра, что думать о спасении чего-нибудь было невозможно.

К тому же нечем было и тушить: Каркаралинка так пересохла от засухи, что вещи, какие перевозили от огня в ее русло, сгорели. В довершение всего, большинство каркаралинцев в день пожара были в Куяндах на ярмарке.

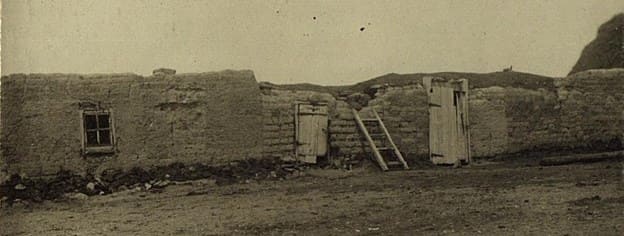

При мне погорельцы ютились где попало: в домах и сараях у знакомых, в юртах и даже в казенных зданиях.

Казакам войско назначило большие пособия, положение же остальных погорельцев, особенно бедноты, было тяжелое. Как я сказал, в центральной части города находится городской сад. Он невелик и сам по себе не представлял бы ничего интересного для туриста, не будь в нем очень оригинального памятника.

Когда мне про него сказали, я не мог хотя приблизительно придумать, какой великий каркаралинский муж удостоился от своих сограждан такой чести, как памятник на общественный средства. Уездные начальники в Каркаралинске были все люди смирные, а из обывателей ни открытий никто не делал, ни подвигов особенных не проявлял.

Был в Каркаралах один крупный горнопромышленник, молва о котором далеко разнеслась по Семипалатинской области, но и тот прославился больше в качестве «широкой русской натуры». Как мне передавали, город торжественно праздновал день крещения Руси, один на обывателей произнес речь, и растроганные сограждане решили увековечить празднуемое событие постановкой в Каркаралах памятника.

Неизбежный А. И. Деров пожертвовал деньги, памятник заказали, наконец он был готов, но тут возник щекотливый вопрос, где его ставить. Мнения разделились, образовалось несколько враждебных одна другой «партий», и памятник попал… в архив уездного управления, откуда его извлек, спустя несколько лет, теперешний уездный начальник.

При вступлении в должность, он принял оригинальное архивное дело «О памятнике с приложением оного». На деле, как следует, была надпись:

- «Дело сие считать поконченным и своевременно сдать в архив», и затем: «Дело сие с памятником сдано в архив».

Злополучный памятник был оттуда извлечен и торжественно поставлен в городском саду. Памятник небольшой, в виде чугунного креста на гранитном пьедестале. Надпись на нем гласит: «15 июля 1888 года от православных каркаралинцев в память крещения Руси 988 года».

Никаких «обществ», ни даже клуба в Каркаралинске нет, и приезжим людям, вероятно, живется в нем очень плохо. Небольшая общественная библиотека, возникшая в 1892 - 1893 годах по инициативе чиновника В. Н. Маркова и при деятельном участии инженера Бастрыгина, к сожалению, почти вся сгорела летом этого года.

В последнее время подымался было вопрос об устройстве народных чтений. А. И. Деров пожертвовал на это дело 300 руб., была набрана, для выработки плана чтений, особая комиссия, но на этом все и кончилось. В Каркаралинске три учебных заведения: низшая сельскохозяйственная школа, трехклассное городское и женское приходское училища.

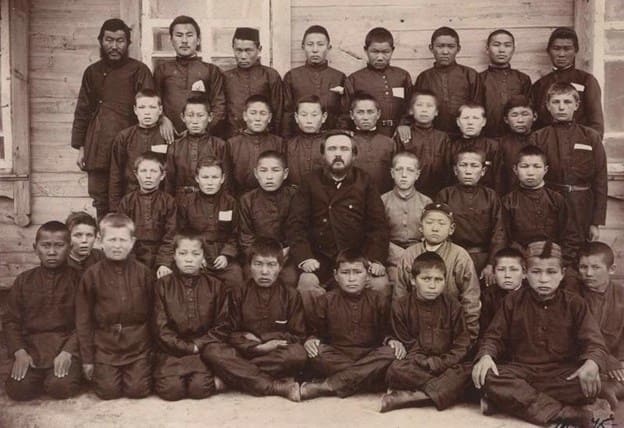

От двух последних веет заброшенностью, здания их плохи и до того холодны, что, по словам учителей, зимой температура доходит до 0 град. В минув. году из 120 учащихся в городском училище было: русских 76, киргиз 36 и татар 8.

По словам инспектора училища, киргизам ученье дается очень нелегко вследствие их полного незнакомства с русским языком. Чтобы помочь делу, сами учителя бывают вынуждены объясняться с мальчиками, на первых порах, по-киргизски.

Вообще, насколько я знаю, среди киргиз, при более или менее благоприятных условиях, заметно проявляется стремление к образованию, и русской школы, по общему отзыву, они не только не чуждаются, но предпочитают ее татарским магометанским училищам.

В Каркаралинском городском училище обучаются дети как местных джатаков, так и степных киргиз, по большей части людей со средним достатком. Стипендии в училище нет, и бедные киргизы, наравне с прочими, освобождаются только от платы за учение.

К училищу, по словам инспектора, как дети, так и отцы их относятся с большим уважением и очень им дорожат. По окончании курса многие поступают в волостные писаря или в каркаралинские казенные учреждения в качестве писцов, переводчиков и т. п.

Как на темную сторону в жизни школьников, мне указывали на неимение интерната для степных киргиз. Вне школы они ютятся, почти без всякого призора, по лачугам джатаков, часто в очень неприглядной во всех отношениях обстановке.

Каркаралинский уезд давно известен по своим минеральным богатствам: в разных пунктах уезда найдены серебро, свинец, медь, железо, каменный уголь и проч. Как в Павлодарском уезде, горное дело сосредоточилось в руках А. И. Дерова, так в Каркаралинском уезде до последнего времени самым крупным горнопромышленником был С. А. Попов, умерший в 1895 году.

Теперь горное дело Попова сильно пошатнулось, и наследники его, как мне передавали, ищут знатных и незнатных иностранцев, которые купили бы или взяли в аренду все их заводы, рудники и заявки. О пришествии «варягов» из-за моря мечтают, впрочем, не одни наследники Попова: есть и другие обыватели в Каркаралах, сделавшие много всяких заявок в чаянии все тех же покупателей-иностранцев.

Начинает развиваться своего рода спекуляция. Какие-то агенты заграничных предпринимателей, действительно, время от времени приезжают в Каркаралы, осматривают руды, присматриваются, но тем пока дело и ограничивается. С. А. Попов устроил два завода для выплавки меди, серебра и свинца: Степановский, в 350 в. от Каркаралинска, на урочище Кызыл-Аспе, где были открыты богатые серебряные руды, и Козьмодемьяновский, в 24 верстах от города, на урочище Джангыз-Карагай. На последнем заводе плавится главным образом медь.

В 1899 году на обоих заводах было проплавлено руд и получено: серебра около 85 пуд., свинца 10734 и меди 3914 пуд. Одной из главных причин плохого положения дел Попова надо, конечно, признать то обстоятельство, что делами этими руководили до последнего времени лица, имевшие очень небольшие понятия о горной промышленности.

Например, управляющими были отставной помощник уездного начальника, даже случайно попавший в Каркаралинск телеграфист. Все делалось без строго определенной программы, без знания, почти на одно русское «авось».

Но оно в конце концов не вывезло… А между тем, судя по литературным данным, рудные богатства в Каркаралинском уезде так велики, что разработка их, несмотря на разные неблагоприятные условия вроде отсутствия в крае не только железных дорог, но и судоходных рек, должна была бы давать большие выгоды.

На одном из заводов - Козьмодемьяновском - я был, и, мне кажется, при виде старых заводских сооружений у всякого явилась бы мысль, что тут дело, несомненно, не развивается… Говорят, медь на заводе плавится так хорошо, что смело можно было бы заняться ее выплавкой из одних отбросов. И в результате, как хотите, без «варягов» нам нигде не обойтись…

Источник и фотографии:

Н. Я. Коншин. «От Павлодара до Каркаралинска». Путевые наброски. Памятная книжка Семипалатинской области на 1901 год. Семипалатинск, 1901 год.

https://rus-turk.livejournal.com/749123.html