You are here

Священное древо киргизов.

Деревья в степях обычно явление очень редкое. Поэтому они часто становятся предметом культа. Дерево, которое представлено на рисунке «Священное дерево киргизов», - единственное, встретившееся нам на длинном пути из Орской крепости, расположенной при впадении реки Орь в реку Урал, к берегу Аральского моря, т. е. примерно на расстоянии тысячи верст...

Оно принадлежит к одному из видов тополей, кстати, широко распространенному на берегах Вислы, и глубокое поклонение, которое оно вызывает, простирается одинаково на все виды дерева этой семьи. Его часто находят в степях Центральной Азии под именем «дерева в лохмотьях», или по-татарски «сидерик агач», потому что оно всегда покрыто полосками материи и лоскутами, оторванными от одежды.

Проходя около священного дерева, все киргизы останавливаются, снимают со своих верблюдов или лошадей попоны или маленькие коврики, которыми покрыты животные, и расстилают на земле. Преклонив колени или, скорее, скрестив ноги, они излагают

свои просьбы, потом подвешивают оторванные от одежды полоски материи, иногда клочок бараньей шкуры или пучок конского волоса. Они глубоко убеждены в том, что подобный дар принесет им счастье, охранит от всех болезней и обеспечит им долгую жизнь.

Поэтому не только деревья, но даже кусты, которые встречаются чаще, обвешаны подобными приношениями. Срубить такое дерево - значит совершить самое большое святотатство, и ни один киргиз никогда не оторвет от него даже засохшую ветку.

В глубине степей, недалеко от Мугоджарских гор, так поклоняются дикой многоствольной сливе, часть которой уже засохла, но никто не отваживается тронуть сухие ветви. Число лоскутов и клочков бараньих шкур, висящих на нем, все возрастает, и гнездо степного орла, которое он там свил, никогда не будет разорено, так как священное дерево ему покровительствует.

Киргизская гробница.

«Если я не проложу тропы к сердцу людей, они не будут общаться со мной, хотя они не будут ни за, ни против меня»

Ибн Сина.

В степи очень много могил, которые остались, видимо, от прежних ее обитателей. Это единственное, что могут оставить после себя и нынешние. На могилах нет надписей, они как молчащие иероглифы, свидетельствующие о том, что эта земля населена не вчера.

Могилы эти называются «мола» или «тапа», что напоминает санскритское «ступа», откуда и происходит слово «степь», употребляющееся еще, к примеру, на польской Украине из-за множества могил, или ступ. Киргизская степь тоже покрыта бугорками, которые похожи на украинские курганы.

Происхождение этих курганов связано, видимо, с самыми первыми миграциями с общей родины. На некоторых этих холмах есть надмогильные памятники недавнего происхождения, сооруженные, несомненно, людьми другого племени.

Степные могилы отличаются одна от другой в зависимости от местности, где они находятся. В той части степи, что тянется от Урала до Аральского моря, они сооружены почти из глины из-за отсутствия другого материала. Время разрушает их быстрее других, и только более поздние могильные сооружения имеют типичную для этих краев форму купола или киргизской кибитки.

Сегодня они в большинстве своем в состоянии развалин. Их можно встретить везде: на холмах, на берегах ручьев, в широких долинах, но чаще всего - в открытой местности. Только некоторые из них имеют свои легенды. Как, например, на в местности Матейас есть сорок два погребения (по-татарски «крык-оба», что значит «сорок холмов»); два из них расположены в центре, остальные - крестом по десять с каждой стороны.

Легенда гласит, что в этих могилах почивают два батыра с сорока сыновьями, которые когда-то вступили в бой между собой, имея каждый по двадцать сынов. Все они полегли здесь. Сооружение из глины возводится очень быстро, обычно в день погребения.

Киргизы, собравшись со всех концов степи, часто сотнями, быстро строят их общими усилиями. Материал под рукой, форма, сохраняемая обычаем, всем известна, поэтому памятник бывает завершен очень скоро, после чего следует поминальный обед.

Солнце так иссушает глину, что она приобретает необычную твердость. Благодаря этому строительному материалу памятники сохраняются очень долго. Женщины могут присутствовать при погребении, они занимаются приготовлением еды.

Родственники обязаны причитать в течение ряда дней, царапая себе лицо. Могила роется таким образом, чтобы покойника можно было хоронить в сидячем положении.

Река Иргиз.

«Еще далее к юго-западу течет в море Каспийское Эмба, или Джем, выходящая из горы Айрюрюк, недалеко от истоков Ори, и протекающая около 550 верст по почве большей частию бесплодной. Летом река сия бывает чрезвычайно мелка и в верхней части течет только плесами; но весною скопляется в ней чрезвычайное множество воды, так что в иных местах Эмба из русла своего, нигде не имеющего более 15 сажен ширины, разливается версты на две. Дно ее наиболее песчаное, прибрежные места отлоги, вода пресная и изобильна рыбою, как речною, так и морскою, особенно близ устья. По берегам есть кое-где кустарники, но нет достаточно хорошей травы. В нее впадают многие речки, из коих замечательнейшая (по глубине) Темир. Эмба проходит чрез пески Сагиз и Бакумбай.»

Левшин А. И. «Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких гор и степей». 1833 год.

Вода - редкость в киргизских степях. Лишь одна большая река, пересекающая Коканд, отделяет их от территории Хивы, но только в своем нижнем течении: это Сыр-Дарья. Древние называли ее Яксыртом и полагали, что у ее истоков находились сады золотых яблок Гесперид*.

В степях нет другой реки, которая могла бы с ней сравниться. Мангышлак, обладающий многочисленными источниками, не имеет ни одного значительного потока. Однако часть степей, заключенная между Уралом и Аральским морем, если глядеть с высоты птичьего полета, покрыта как бы маленькими жилками воды, которые то собираются в большие реки, такие, например, как Эмба, то одиноко текут среди песков и исчезают в них.

Эмба - главная среди этих рек. Несмотря на песчаные отмели и небольшую глубину во многих местах, она достигает Каспийского моря и доносит до него часть воды степей. За ней следуют Орь, впадающая в Урал, Иргиз и Тургай.

Этот последний делится на несколько рукавов. Менее значительных рек множество. В большинстве случаев они берут свое начало в Мугоджарских горах и текут в различных направлениях. Назовем здесь лишь Ашты-Сай, Каинды, Ахты-Джаксы, Кайраклы, Темир, Карабутак - иначе список будет очень длинным.

За исключением Иргиза и Тургая для них характерно то, что они текут с неправильными перерывами. Например, то это маленькое озерцо, то тоненькая ниточка воды, которая вдруг полностью теряется среди болот или песков, чтобы через несколько десятков или сотен метров снова показаться и течь дальше, а потом опять исчезнуть.

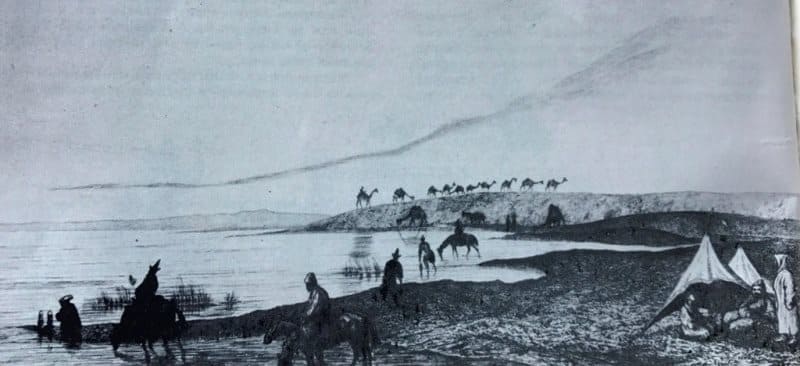

В этой пустынной и бесплодной степи реки образуют настоящие оазисы, их берега усеяны камнями и часто покрыты тростниками, которые, даже высохшие, дают меньшим растениям свою тень и помогают их росту. При однообразии пейзажа путешественника привлекает зелень, такая желанная и такая необходимая здесь для корма в дороге лошадей и верблюдов.

Тут же отдыхают торговые караваны, идущие из Бухары или Хивы в Троицк или Оренбург. Купцы, ведущие торговлю с киргизами, часто раскидывают свои шатры, кочуют здесь аулы пастухов, сюда прибегают утолять жажду стада степных антилоп и диких лошадей, и даже соловьи вьют свои гнезда в прибрежных кустах.

Антилопы, представляющие собой нечто среднее между бараном и козлом, стадами проносятся по степи. Их число в стаде иногда достигает нескольких сотен. Из-за легкости бега их и на лошади не догнать, ловят обычно только молодых животных, которые падают от усталости, позволяя взять себя живыми.

Они очень кроткие, с большими блестящими черными глазами, с очень милым выражением, их легко можно было бы приручить. Мясо у них очень хорошее, только летом спина бывает изъедена насекомыми, откладывающими там свои яйца, которые, развиваясь, ужасно мучают бедных животных во время большой жары.

Куланы, имеющиеся сегодня в саду акклиматизации в Париже*, живут в степи большими стадами, скорость их бега изумительна. Скрещивание их со степными лошадьми, возможно, дало бы неутомимую и резвую породу. Киргизы, впрочем, не занимались их приручением и уверяют, что это не удается.

Из степных рек Эмба более других изобилует хорошей рыбой, которая частично приходит сюда из Каспийского моря. Киргизы, однако, едят ее неохотно. Что касается раков, которых находят в других реках, они их и вовсе считают нечистой силой, называют «шайтан», и к ним никто не прикасается.

В разных речках вода разная. Вообще же в степи так много соли, что в мелких речках вода часто бывает соленой. Вблизи рек или в местах, расположенных между ними, находятся лучшие пастбища, покрытые роскошной травой.

Здесь гораздо чаще можно наблюдать своеобразное зрелище, свойственное этому краю: степной пожар. Летом, когда трава совершенно высыхает, достаточно одной неосторожно брошеннвй искры, чтобы поджечь степь. Как только огонь наберет силу, человек уже не может его погасить.

Перескакивая с одного стебелька на другой, огонь добирается до более мощных зарослей, вздымается снопами и так быстро распространяется, что от него иногда нельзя даже на лошади ускакать. Вскоре пылают огромные участки, и неистовствующая стихия находит препятствие только в реке или в озере.

Огонь иногда пробегает за ночь верст семьдесят, оставляя позади себя черные выгоревшие места. Среди мрака это волнующее грандиозное зрелище. Весь горизонт вдали пылает, и нельзя предвидеть, где остановится поток-истребитель, ибо он распространяется повсюду.

Обитатели степи часто применяли пожар во время войны или нашествия врагов. Огонь, пущенный против лагеря врагов, подгоняемый ветром, окружал его прежде, чем враги могли убежать. И если они даже не успели поставить палатки, все равно они гибли в его ужасных объятиях.

Неопытные люди при опасности теряют присутствие духа, но те, кто умеет его сохранить, как только заметят приближающийся издали огонь, немедленно поджигают перед ним высокую траву и пускают навстречу первому пожару новый, оставляющий после себя опустошенный участок.

И первый пожар, дойдя до места, где уже все съедено огнем, гаснет из-за отсутствия пищи. Так человек борется огнем против огня и остается здоров и невредим. Не говоря о целом ряде русских крепостей, возведенных за последнее время на Сыр-Дарье, таких, как Ак-Мечеть, ныне Перовская, Казала и другие, есть еще построенные на берегах маленьких речек, образующие настоящую линию пикетов между Аральским морем и Орском, который кажется часовым, поставленным на пороге пустыни.

Самая малая из крепостей, находящаяся на Карабу-таке, так и называется. Две другие построены на реках Иргиз и Тургай. Окруженные простым земляным валом и составленные из глинобитных построек, они не отличаются ни красотой, ни прочностью, но вполне удовлетворяют местные нужды, ибо их гарнизоны доминируют над степью и являются настоящей защитой даже для проходящих вдали от них караванов.

Муку и съестные припасы гарнизоны этих крепостей получают из Оренбурга. Транспорты годовых запасов продовольствия уже проторили дорогу длиною более чем пятьсот верст, которая, пересекая степь, идет на восток до крепости Перовская.

На этом единственном пути под прикрытием крепостей были основаны маленькие поселения. Надеются, что благодаря им удастся поднять необработанные почвы. Земли здесь вполне достаточно, каждый год можно засевать новые площади.

С этой стороны русские поселенцы своим местопребыванием довольны, они жалуются только на скуку.

«Ах, если бы только нас было раза в два больше», - говорят они, ибо их окружает пустыня; жить там, не обладая душевными силами отшельника, очень трудно.

Поселения, хотя и находятся на расстоянии около двухсот верст одно от другого и лишены какого-либо соседства, поддерживают между собой непрерывную связь. Даже их нравы, постепенно уступая влиянию степи, понемногу изменяются.

Случилось, например, что молодая девушка из Карабутака понравилась молодому человеку с берегов Иргиза. Они полюбили друг друга и решили пожениться. Но отец девушки, имея для нее в виду более богатую партию, не соглашался и заупрямился так, что никакие просьбы и увещевания, даже подарки юноши не смогли сломить его упрямства.

Не видя другого выхода, влюбленные решились бежать. В конце концов юноша прибыл с двумя лошадьми ночью в окрестности Карабутака. Весь день он оставался в овраге незамеченным, лошади хорошо отдохнули, а ночью девушка вышла из дому, как было условлено, вскочила на коня, и влюбленные поскакали к Иргизу.

Некоторое время спустя отец, заметив отсутствие дочери и уже подозревая, что произошло, бросился в погоню, но догнать беглецов не смог. Те уже были в пути более суток. Юноша все подготовил заранее, и когда отец приехал, то нашел их уже обвенчанными.

Он еще некоторое время гневался, но потом простил. Мы ссылаемся здесь на этот маленький факт, как на штрих для характеристики нравов поселенцев. Этим поселениям, основанным на Сыр-Дарье в течение последних десяти лет по соседству с маленькими крепостями, несомненно, принадлежит большое будущее.

Земля здесь во многих местах поддается обработке, соседство значительных рек позволяет развиться ирригационной системе в широких масштабах. Близость Коканда, можно сказать, самого сердца Центральной Азии, укрепит торговые рынки.

Предприимчивое и неутомимое племя уральских казаков выказало согласие обосно-ваться здесь, мельком увидев эти края в 1853 г. в момент посещения Ак-Мечети. Если бы эти небольшие поселения получили какую-нибудь действенную помощь, они бы быстро выросли, и этот уголок степи мог бы моментально преобразиться.

Сегодня же длительное пребывание в таких фортах для чужестранца ужасно. Вся его поддержка - это гарнизонный город, а вокруг ничего, кроме пустыни с раздирающим душу однообразием да еще при отсутствии свободы.

*Геспериды - в греческой мифологии дочери Атланта, жившие в сказочном саду, где росла яблоня, приносившая золотые плоды.

*Так назывался тогда Парижский зоопарк.

Озеро Джаланаш.

«Почему, последуя сим татарским историям, мы предложим здесь общую нить истории киргизского народа. Степь Киргизская в самой глубокой древности причислялась в стране, называемой Куттук-Шамах. Не известно, кто обитал по оной до Турк-хана, которого некоторые просвещенные татары называют сыном и преемником Абулчжа-хановым.»

Гавердобский Я. П. "Журнал следования чрез Киргизскую степь в провинцию Бухарию". 1803 год.

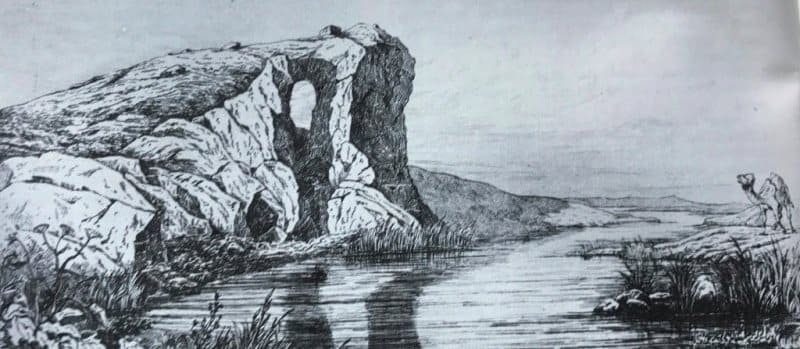

В степи среди маленьких соленых озер есть исключения, как, например, озеро Джаланаш, зарисованное нами, которое заполнено пресной водой. Берега степных озер совершенно плоские, и это придает им вид скорее больших луж, которые солнце, выглянувшее после дождя, еще не высушило.

Их берега заросли камышом, и там, особенно где болотистая почва, укрываются бродящие по степи большие стада кабанов. Масса птиц самой различной породы покрывает эти озера. Здесь объединяются большие стаи гусей, всевозможные виды уток, черные кулики, белые и серые цапли, журавли и фламинго.

Можно подумать, что они устраивают настоящие митинги в пустыне. Птицы не очень пугливы, особенно на маленьких озерах, более уединенных, куда киргизы приходят редко и где вид человека скорее пробуждает у птиц любопытство.

На Аральском море к этой армии крылатых нужно еще добавить пеликанов, которые в большом количестве водятся также на Каспийском море. Иногда встречаются и дрофы. Киргизы часто избирают берег озера местом стоянки или задерживаются здесь по дороге, чтобы отдохнуть или провести ночь.

Киргиз, отправляющийся в поход, всегда берет с собою двух лошадей и пользуется ими по очереди, чтобы они меньше уставали. Самые богатые путешествуют обычно в сопровождении целой свиты. Использование кибитки всегда несколько затрудняет, ее нужно разворачивать и сворачивать, нужен верблюд для ее перевозки.

Поэтому путешествующий бий или султан берет с собой легкий тент, который сопровождающие устанавливают для него на ночь. Чаще всего это кусок шелка (пунцовый), который привязывают к киргизскому копью, а концы прикрепляют к земле.

На заходе солнца берега маленьких озер, где находится такая стоянка, оживляются: поят лошадей, приготовляют пищу. Верблюды, приученные в караванах следовать цепочкой друг за другом, возвращаются с пастбищ, напоминая, что вы на Востоке.

Степные верблюды, о которых идет речь, бывают двух видов: одногорбые и двугорбые. Первые - почти исключение, настолько численность вторых в сравнении с первыми велика. Летом без шерсти они уродливы, но когда наступает зима, на шее вырастает очень длинная шерсть темно-коричневого цвета и тогда на их физиономии появляется какое-то строгое выражение.

Они легко переносят усталость, неприхотливы в пище и едят мало Верблюд обычно может нести до 650 фунтов* и только в исключительно хороших условиях - 720 фунтов. Хотя его шаг очень широк, он идет медленно, в день может пройти не более 70 - 80 верст налегке и не более 60 верст, если есть груз.

В то же время киргизские лошади, которыми пользуются не всегда, даже после нескольких недель хода без усталости могут пройти от 100 до 120 верст в день. Таким образом, верблюды, будучи очень почитаемы и ухожены, используются только при перевозке грузов или же при переездах (смене кочевья).

Их отдают внаем торговцам в караван, а также русскому правительству для обозов в степи. Но киргизы всегда предпочитают верблюду верховую лошадь. Кто едет на спине верблюда, тот этим доказывает, что у него нет лошади, и в этом видят свидетельство бедности.

И, несмотря на то, что верблюд стоит гораздо дороже лошади, киргиз избегает ездить верхом на верблюде - до последней крайности - из страха навлечь на себя презрение. Женщины пользуются верблюдом чаще. Верблюд терпелив и привычен к переноске грузов, он сгибает колени при слове «чок» и дает себя навьючить.

Но когда он рассердится, то изрыгает на того, кто его раздражает, полупереваренную . пищу из всегда полного первого желудка или с большой силой бьет задними ногами. Несмотря на его холодный внешний вид, это, по уверению киргизов, очень чувствительное животное.

Так, например, верблюдица, которая потеряет своего малыша, бывает безутешна и жалобно вздыхает в течение долгих месяцев. Верблюды нелегко переносят киргизскую зиму; хозяйка дома прикрывает их во время больших холодов толстыми попонами и заботится о них, как о своих детях.

Что касается киргизской лошади, она отлично переносит настоящую зиму и изумительно вынослива. Совсем некрасивая, очень костистая, с толстыми мохнатыми ногами она не отличается большой резвостью. Она, как и ее хозяин, привязана к своему родному краю, и часто случалось, что лошадь, купленная в степи и уведенная за много десятков и даже сотен верст, использует первый же момент свободы, чтобы покинуть новое местопребывание и прекрасную конюшню и возвратиться в свой табун.

Непонятно, какой инстинкт безошибочно ведет ее, но это факт, часто повторяющийся. Привыкнув к траве степей, она плохо приспосабливается к ячменю, которым хивинцы кормят своих лошадей, так же, как и к овсу. Малочувствительная к удилам, она так норовиста и непокорна по своей природе, что ее трудно обуздать, но зато она неутомима.

Киргизы посмеялись бы над нашими скачками на несколько верст. По их мнению, настоящий конь должен преодолеть 40 верст: первые 10 - шагом, вторые, - рысью, третьи - галопом и последние - во весь карьер! Подобные лошади в необъятной степи - настоящее сокровище.

Они-то и составляют истинную породу киргизских лошадей. В степях, но только у очень богатых людей, имеется еще одна порода - аргамаки. Это лошади хивинской или туркменской породы, которые происходят от скрещивания киргизской породы с персидской.

Они значительно крупнее, чем киргизские, обладают красивыми формами, ноги гладкие, длинная шея и сухая голова. Они очень резвы, но быстро утомляются, содержать их дорого, да и держат их скорее для шика, чем для реальной пользы. К тому же это составляет монополию хивинских ханов, поэтому добыть аргамака нелегко.

*Фунт - около 410 граммов.

Гора Айракты.

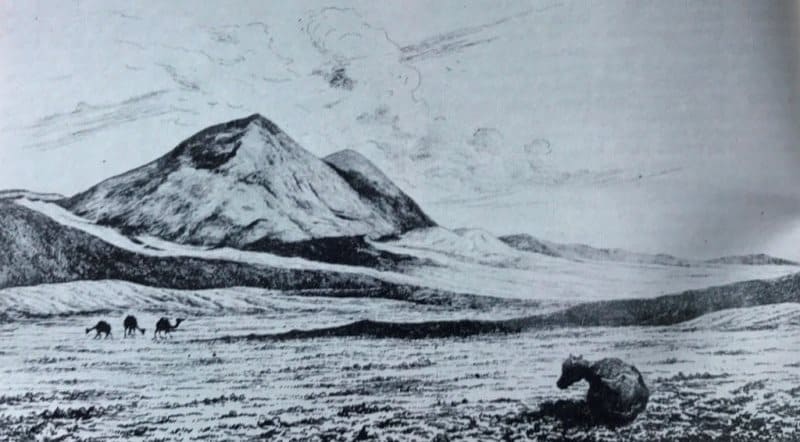

Одна-единственная горная цепь пересекает этот край между Каспийским и Аральским морями и рекой Урал. Это Мугоджары. Начинаясь от Усть-Урта, они бегут на северо-запад к Уральским горам, от которых их отделяет все же значительное степное пространство.

Центр этих гор, более близкий к Усть-Урту, называется Джаман-Тау. Отрог, наиболее выдающийся в степь, как аванпост, - это Кара-Тау, а их вершина называется Айракты. Цепь Мугоджарских гор дает множество маленьких ответвлений, разделенных большими долинами, которые переходят в пустыню, такую же голую и бесплодную, как весь окружающий их мир.

Кое-где горы состоят из гранита, но обычно это порфир, зеленый камень, песчаник и кварц. Находят многоцветную яшму и халцедоны, иногда агаты. Со стороны Усть-Урта обнаружены залежи меди и магнитного железа. Все эти горы покрыты толстым слоем наносной почвы, поэтому они обычно имеют округленные формы; монотонность пейзажа лишь изредка нарушается каменным выступом или обломком скалы.

Реки и ручьи берут свое начало, большей частью, в горах, вода здесь встречается чаще, чем в других частях степи, трава более густая и вся флора более богатая. Горы поросли мелкой и низкой травой, множество видов грушанки, овсюга и, главным образом, мучнистые и содержащие крахмал растения.

По берегам рек и ручьев часто встречаются красивые цветущие кусты шиповника, ежевика, тутовые и дикие абрикосовые деревья и урюк, в некоторых местах душистая черная смородина и большие заросли ивы украшают и разнообразят береговую полосу.

Нет недостатка в землянике и клубнике. Эта часть степи, благодаря своей более обильной растительности, заселена большим количеством киргизских аулов. Но эти места очень хороши и для разбоя, здесь на эту тему можно наслушаться сколько угодно рассказов.

Киргизы - скотоводы, разведение стад является их главным занятием, кони и бараны - все их состояние, и поэтому предмет зависти и всеобщих вожделений. Всего несколько лет назад многие из молодого и предприимчивого населения степи занимались грабежом, который называется барымта: на лошадях умыкают скот из отдаленных аулов какого-нибудь враждебного рода.

Эти вылазки порождали много странных и любопытных эпизодов, требовали сообразительности, ловкости и отличного знания местности, иногда представляя огромную опасность. Главари подобных экспедиций часто присваивали себе звание батыра и порою киргиз хвалился тем, что он - барымтач.

Пересекая степь во время нашей экспедиции, мы всегда нанимали гидов, чтобы не сбиться с пути в этой пустыне. Один из них - Кузембай, в возрасте не более 40 лет, довольно низкого роста, но крепко скроенный, лукавый, очень ловкий наездник, совсем еще недавно был одним из прославленных барымтачей.

Когда мы приблизились к Айракты, он показал нам места, где ему изменяло счастье. Преследуемый и настигнутый теми, кого он обокрал, он едва не заплатил жизнью за свою дерзость. После наших настойчивых просьб он рассказал о своих приключениях:

- Мне едва исполнилось 12 лет, когда я впервые участвовал в подобной вылазке: по одному мы съезжались из разных аулов, затем наша численность быстро возросла, ведь любой, кто хотел, мог принять участие, лишь бы он был мужествен и храбр.

Имея при себе найзы, ружья, палаши и нагайки, мы бродили возле аулов, стараясь обнаружить верблюдов или лошадей, которых можно было бы угнать. Таким образом нам удалось увести много десятков лошадей. Мы действовали вдали от своих аулов, чтобы нас труднее было узнать.

Когда я кочевал на берегах Эмбы, я воровал в соседнем Иргизе.

- В какое время года вы собирались в шайку? - спросил я его.

Все времена года были хороши. Мы совершали барымту не только летом, но и зимой. Не раз возвращались с обмороженными руками и лицами. Но когда удавалось захватить большую добычу, ни на что не обращали внимания.

Часто оставались по многу дней без пищи, небольшой запас курта, который брали из дому, скоро иссякал. Приходилось ждать и терпеть. Зато, когда исход бывал благоприятным, мы пировали на славу. Заметив стада, которые охранялись, мы оставались, хорошо спрятавшись, лежать всю ночь в ближайшем овраге, чтобы на заре можно было их захватить.

В это время человека начинает одолевать сон, пастухи становятся менее бдительными бдительными.

Ваши подвиги всегда оставались безнаказанными?

- О нет! - отвечал Кузембай, - по-разному кончалось. Однажды, когда нас было пятеро, мы следили за лошадьми, которые пошли к своему аулу. Убивать пастуха - большой грех, и мы попытались, как обычно, похитить его и увезти за пару десятков верст, чтобы он не смог предупредить своих.

Но нам это не удалось, потому что пастух сбежал. Тогда мы испугались за себя.

Кто-то воскликнул:

- «Кузембай, испытай судьбу!» - предлагая совершить гадание.

- «Хорошо», - ответил я.

Выхватил нож и ударил самого лучшего жеребенка в бок, тот повернулся вокруг себя и, сделав несколько шагов, упал замертво, головой вперед.

- «Проклятый пастух, - сказал один из моих товарищей, - он, вероятно, уже поднял на ноги весь аул, нас будут преследовать».

Он сказал правду: если бы было иначе, жеребенок упал бы головой назад. Мы поняли, что все это может плохо кончиться, но у нас была сотня лошадей, так как же оставить такую редкую добычу?! Итак, мы пришпорили лошадей и полетели. Но предсказание должно было исполниться.

Прибыв в аул, пастух, должно быть, закричал:

- «Аттан! Аттан!»*, как обычно в таких случаях бывало, и вся масса людей бросилась нас преследовать.

Вскоре мы услышали топот их лошадей, а затем и увидели их вдалеке. К несчастью, наши лошади стали уставать. Что делать? Мы могли сколько угодно погонять их, но расстояние между нами не увеличивалось. У наших преследователей, к счастью, надежды было не больше, чем у нас.

К моменту, когда они должны, были нас настигнуть, все лошади были так утомлены, что мы не могли заставить своих бежать, а они своих - нас преследовать. Мы спешились и продолжали путь пешком. Они сделали то же самое. Мы не теряли друг друга из виду.

Когда один из наших, у которого была лучшая лошадь, сделав несколько шагов пешком, снова сел на коня, один из наших врагов сделал то же самое. Мы молча наблюдали друг за другом, надеясь использовать благоприятный момент.

Наконец, один из них закричал:

- «Что мы выиграем, если будем сражаться с вами? Ради чего убивать друг друга? Но давайте все же сразимся. Кто победит - тот завладеет лошадьми».

- «Идет» - ответили мы. И, сойдясь кругом, стали договариваться об условиях борьбы. Решено было, что обе группы расположатся на расстоянии 50 саженей*, и борьба началась.

- На чьей стороне оказалось счастье?

- Счастье было переменчиво, - ответил Кузембай.

- С обеих сторон люди выбывали из строя. Я упал, избитый и оглушенный. Когда очнулся, то увидел, что осталось только двое сражающихся. Я потихоньку пополз к ним, зацепил петлей ноги врага и потянул к себе.

Он зашатался и упал. Мы его нещадно избили и, таким образом, остались хозяевами положения, а также добычи. Потом, обобрав раненых догола, продолжали свой путь. Но мы были очень утомлены и еле держались. С трудом дотащились до соседнего кладбища, чтобы там немного отдохнуть.

Поблизости, к счастью, было маленькое озеро; войдя в него, мы погрузились по уши в воду. Это очень действенное средство против ран и ушибов. На следующий день мы уже чувствовали себя совершенно здоровыми.

- А что сталось с теми, кто вас преследовал?

- После холодного купанья в нас пробудилась жалость, двое из наших возвратились, чтобы посмотреть, не осталось ли кого из них в живых. Но их не было на поле боя, они так же стали искать воду и, найдя в себе немного сил, поползли в тростники, видневшиеся поблизости.

Мы обнаружили следы, ведущие к воде. «Салам алейкум» - закричали они, увидев нас, и приветствовали как друзей. Они умоляли не оставлять их умирать с голоду. Я вернулся к нашим и обрисовал их жалкое положение. Было решено дать им пять лошадей и немного курта, чтобы было чем подкрепиться.

Затем мы продолжали скакать, предстояло девять дней пути, нужно было торопиться. У нас было мало продовольствия, так как провизия, которую мы захватили из дому, иссякла. Но у нас были жеребята и захваченные лошади, и мы пировали почти как султаны.

- А как же вы варили мясо без котла?

- В таком случае обходятся тем, что есть, - отвечал Кузембай. - Когда мы останавливались на ночлег, мы забивали жеребенка, тесаками и руками вырывали глубокую яму, густо устилали ее травой, клали туда мясо, покрывали землей, а сверху разводили костер.

Жеребята, уставшие за день на марше, давали нежное и сочное мясо, а приготовленное таким способом, оно было лучше, чем вареное.

- Девять дней мы так пировали, ведь только султаны могут так часто есть жеребятину. Некоторые киргизы, - добавил Кузембай, - забивают лошадей, которые истощились в дороге. Я так никогда не делал, я возвращал им свободу, чтобы, отдохнув, они могли вернуться в свой аул.

- Я нахожу, что это более выгодно. аши вылазки не всегда заканчивались успешно, - сообщил нам, разоткровенничавшись, Кузембай.

- Однажды, когда нас было человек сорок и мы шатались без дела, был обнаружен значительный табун лошадей. Нам захотелось овладеть им. Половина из нас его окружила, другая половина, где был и я, бросилась на табун, испуская свирепые крики.

Степные лошади, привычные к человеческому голосу, бросились в нашу сторону, но хозяева стали нас преследовать. Пришлось драться изо всех сил. Один мой товарищ погиб, я оказался в числе тех, кто ускользнул, бросив, конечно, лошадей.

- А ты никогда не бывал ранен?

- О, если бы! В одной стычке враг набросился на меня, я вскинул ружье, прицелился и хотел нажать на спуск, как убедился, что мое ружье не заряжено. Я молниеносно огрел коня нагайкой и пустился в галоп. Но от судьбы не убежишь, я был окружен...

Один из моих врагов нацелился в меня найзой, я успел закрыться рукой, но все же мне пришлось дорого заплатить. И он показал нам широкий шрам на руке.

- В барымте часто случаются и смешные приключения, - продолжал Кузембай.

- Как-то мы стали владельцами восьмидесяти лошадей и, чтобы лучше укрыться от преследователей, разделились на две группы. Всего нас было пятеро, я и мой товарищ, составлявшие меньшую группу, получили тридцать пять лошадей.

Мы погнали их перед собой. Проскакав много верст, мы заметили людей и лошадей у больших костров. Вор тени своей боится, - мы решили, что это наши враги, и более сильные, чем мы. Что предпринять? Мы не хотели терять нашу добычу.

Решили спастись внезапной дерзостью. Мы описывали большие круги, наконец, издавая пронзительные крики, пустили наших лошадей на стоянку врагов. Люди в ужасе разбежались и мы овладели их лошадьми, которых оказалось больше, чем наших.

На заре их хозяева стали возвращаться, и оказалось, что это были наши товарищи со второй частью добычи. У одного из них в груди сидел «злой дух», который при малейшей опасности начинал вырываться. Поэтому они и удрали. Узнав, что это мы их так напугали, они стали упрекать нас.

Мы благополучно объединили нашу добычу и погнали лошадей вперед. А дело было зимой, погода была хорошая, ветер не заметал наших следов... На третий день догнали нас преследователи. Но их было меньше, чем нас, и мы их легко одолели.

Сбросили с лошадей и, сняв лучшую одежду, дали им возможность вернуться домой пешком. Если бы дело было летом, мы бы их раздели догола, дав им только, по нашему обычаю, огниво, чтобы развести огонь. Но зимой я был к ним жалостлив и оставил часть одежды. Возможно, благодаря моей доброте я и сам благополучно добрался домой.

- А сам ты никогда не бывал захвачен?

- Напротив, - ответил он, - однажды я был пойман недалеко от Айракты, на берегах маленькой речки Якшен-Кайракты. После того, как я был жестоко избит, меня привезли в аул на аркане, сковали ноги железом, как это делают лошадям, и бросили в отдельную юрту.

Я оставался там в течение двадцати дней, очень мучаясь от голода, так как мне давали только немного айрана и угрожали убить меня. Я уже был уверен, что плохо кончу.

- Как же ты спасся?

Мне помогла одна девушка, - отвечал он.

- Я тогда был молод, она пожалела меня, пришла однажды ночью и сказала: «Ты во власти моего отца, и, вероятно, они тебя удавят. Но мне жаль тебя, и я хочу тебя спасти».

Следующей ночью она тайком подготовила коня, два круга курта и сунула мне в руку ключ от оков. Я открыл висячий замок и скрылся. На одиннадцатый день прибыл домой невредимым, а дома уже считали, что я «улген», то есть, что погиб.

Это была очень добрая девушка, - добавил Кузембай, - ее звали Айканым. У нее было очень привлекательное лицо, волосы длинные и черные, как вороново крыло, я никогда ее не забуду. Теперь весь аул ее оплакивает, так как она умерла.

- А ты с ней больше никогда не встречался? - спросил я Кузембая.

- Встретился, так как случайно попал к ней на свадьбу, - ответил он.

- Она узнала меня, а я послал поскорее домой за шелковым халатом, который ей преподнес. Потом я ее больше не встречал.

- Почему же ты не женился на ней, если она была такая хорошая?

- Мне бы отказали, - ответил он. - Я не смел показаться у них. Я должен был бы украсть ее, как лошадь, но она бы не согласилась, так как любила другого.

Я привожу здесь рассказы Кузембая, показывающие жизнь киргизов лучше, чем самые длинные описания. Барымта, которая была раньше весьма частым явлением, становится уже редкостью. Русская администрация вводит некий порядок, который придает более мирный характер их прежде шумной и полной приключений жизни.

Кузембай, который в течение пятнадцати лет был одним из главных вожаков барымты, когда мы спросили его, что он думает о подобном образе жизни и хотел бы он снова начать такую жизнь, ответил нам:

- О нет! Ремесло вора - низкое ремесло! Собака презренна, но бежит прямо вперед, вор, напротив, как антилопа, бросает тревожные взгляды во все стороны, вскакивает и удирает. Нет, не хочу больше возвращаться к моей прежней жизни, я теперь человек честный.

Русское правительство даже дало мне золотую медаль, я поставлен в ауле главным. А со временем сделаюсь бием, то есть - благородным.

* «По коням!» (каз.).

* Сажень - 2, 13 м.

Усть-Урт.

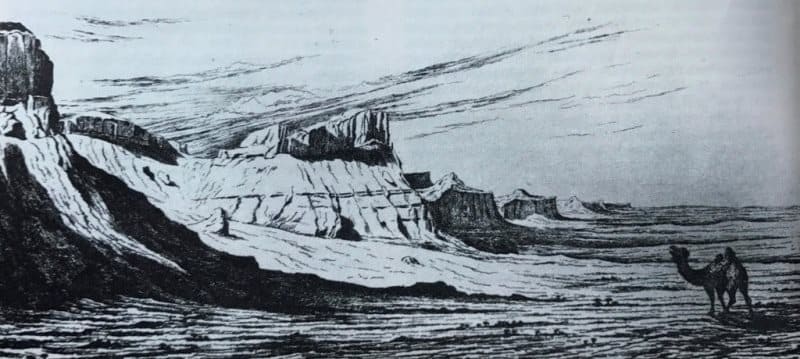

Самая негостеприимная и самая печальная часть степи - это Усть-Урт. Волны моря, которые покрывали ее раньше, напрасно покинули ее все равно она не пригодна для человека. Душа смущена этими картинами природы, которые кажутся незавершенными, любое проявление жизни избегает этой пустыни.

Усть-Урт - обездоленный творцом угол, плато, которое отделяет Аральское море от Каспийского и занимает пространство в четыреста верст. По упоминаниям античных писателей, здесь когда-то находилось море. Необъяснимое явление, что поверхность Аральского моря на 110 футов* выше Каспийского, явилось причиной серьезных исследований.

Не образовались ли эти два моря из "одного вследствие какого-то природного катаклизма? Выдвигались различные теории, касающиеся геологического прошлого этой местности, но тот, кому пришлось ее посетить, не может испытывать на этот счет никаких сомнений.

Здесь было дно моря, и Усть-Урт до наших дней сохранил свои характерные особенности. Это совершенно гладкая равнина, покрытая белой глиной, скорее даже желтоватой, растрескавшейся от чрезмерной жары, почти лишенная зелени, где с трудом можно обнаружить тощие побеги высохшей полыни...

Здесь находится еще одно плато, похожее на то, над которым оно расположено, и настолько однообразное, что, протянув горизонтальную линию от берега Аральского моря, опустив ее на 30 саженей и продолжив в горизонтальном направлении к Каспийскому морю, можно нарисовать полный профиль этой местности.

Сама возвышенность делится на два полукруга, которые похожи на заливы, омываемые волнами долины, меж тем как оконечности выступают очень далеко в степь, словно высокие мысы. Эти мысы, совсем не различающиеся между собой, состоят из затвердевшей глины с примесью гипса и иногда песчаника, лишены всякой растительности, по цвету бело-желтые и усеяны мелкими камешками.

Каждый из них имеет свое особое имя, например, Ак-Дюрт-Куль («четыре белых угла»), Кос-Ак-Дюрт-Куль и так далее. На рисунке, названном «Усть-Урт», на переднем плане видна местность Арал-бей, что означает «бухта Арал». Возможно, что там когда-то долгое время была вода, она и дала название местности.

Теперь это еще более пустынное место. Там нет иных обитателей, кроме маленьких ящериц, очень плоских с сероватыми спинками и молочно-белым брюшком, совсем безобидных, очень проворных - и в неисчислимых количествах. Они укрываются в этой уединенной местности в глубоких трещинах иссушенной почвы.

Единственное растение Усть-Урта, называемое местными жителями «итсигек», имеет ствол, достигающий в ширину двух-трех пальцев и нескольких дюймов в высоту. На вершине ствола мясистые толстые листья, свернутые наподобие карандаша, торчат во все стороны, будто лучи, исходящие из центра шара.

Когда у растения листьев в изобилии, оно кажется более или менее правильным шаром; когда же листва у него бедная, оно похоже на маленькую звезду. Итсигек горек на вкус, и не только бараны, а даже верблюды им пренебрегают.

Киргизы, которые отлично знают флору и особенно растения, необходимые скоту и лошадям, также пренебрегают итсигеком. В такой сухой местности, как Усть-Урт, колодцы встречаются редко, один от другого отстоит на расстоянии многих десятков верст.

Без сомнения, они вырыты стараниями каких-то вождей в древние времена. Теперь эти колодцы представляют собой просто ямы, заполненные солоноватой водой, смешанной с глиной. Киргизы знают расположение каждого из них, несмотря на то, что они разбросаны где придется.

И хотя вода в них отвратительна на вкус, они все же приносят огромное благо в пустыне. По закраинам их растет всегда немного зелени, расстилает свои маленькие круглые листья лакричник, поднимается тростник, случается, что чий, словно султанчик, раскачивается на ветру.

Встречаются в этих бедных киргизских оазисах любопытные насекомые, иногда залетает маленькая, заблудившаяся в степи птичка.

* фут - 30, 5 сн.

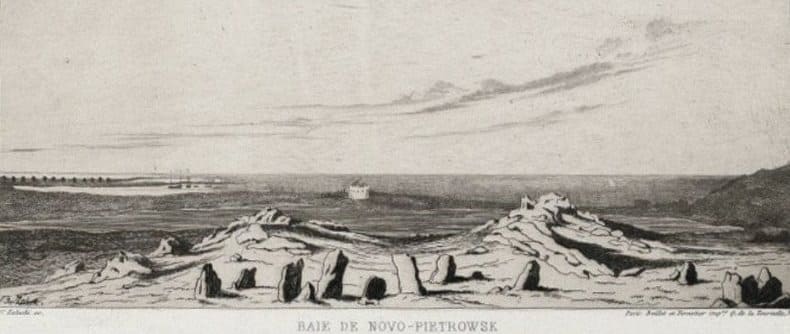

Бухта Новопетровск.

Полуостров Мангышлак, расположенный на северо-востоке Каспийского моря, имеет множество бухт, самая интересная из которых образована мысом Тюп-Караган, простирающимся далеко в море. Форт Новопетровск, построенный несколько лет назад, дал свое имя рейду, который со временем станет торговым портом, связывающим Европу с Центральной Азией. Известно, что у Каспия нет приливов и отливов, поэтому низкие берега рейда никогда не бывают залиты водой.

Мангышлак, верхний слой которого состоит из известняка толщиной в сотню метров, представляет собой настоящую пустыню. Местность, облюбованная для форта, имеет точно такой же характер. В трех километрах от моря простирается цепь серых пустынных холмов также известнякового происхождения, на которых была построена небольшая степная крепость.

От рейда до этой маленькой крепости простирается абсолютно плоская песчаная территория. На ней расположены сверкающие на солнце два маленьких озера, оба соленые. Одно из них белое из-за плотного слоя соли на поверхности, оно словно покрыто льдом.

Другое - окружено глыбами и кристаллами соли и имеет очаровательный амарантовый цвет, который под лучами солнца приобретает фиолетовые оттенки. Этот феномен приписывают микроскопическим животным, которыми полно это озеро.

Между крепостью и этими озерами находится еще одно древнее киргизское кладбище. Недалеко от рейда на небольшом язычке земли, покрытом песком и раковинами, омываемом морской пеной,- были построены в ряд маленькие домики для русских поселенцев.

Они получают из крепости муку и другие продукты, так как у них не хватает земли, разве что под небольшой огород. Поселенцы занимаются рыбной ловлей, и этого им вполне хватает для питания. Маленький форт построен из известняка, которого здесь в изобилии, к тому же он является великолепным строительным материалом.

Гарнизон снабжается из Астрахани. Оттуда привозят все, даже сено для лошадей. Понемногу сюда начали прибывать караваны из Хивы и Бухары. Суда, курсирующие постоянно между Астраханью и Новопетровском, перевозят грузы на Волгу и вглубь России.

Таким образом, постепенно развиваются торговые отношения с Центральной Азией, их значение растет. Лед, покрывающий зимой берега этой части Каспийского моря, мешает сообщению между Астраханью и противоположным берегом.

Это несколько задерживает торговлю, но подобное неудобство присуще всем северным портам. Мангышлак сам по себе из-за структуры почвы почти не дает ресурсов, но он мог бы стать природным связующим звеном между европейским центром и отдаленными областями Азии.

На побережье Новопетровска большое количество тюленей, жир которых является предметом торговли. Небольшие суда астраханских торговцев курсируют между этим портом и Мангышлаком. Казенные пароходы, проходя через устье Урала к Гурьеву, сообщаются с Оренбургом и служат для связи между этими населенными пунктами и центром.

Зимой, при необходимости, киргизы верхом обходят всю северную часть берега и привозят таким образом новости. Территория в целом пропитана солью, питьевой воды потому нет. Надо привыкнуть к этому. Для чая воду привозят из Астрахани.

Но, вопреки всему этому, огороды вокруг форта растут, хотя требуют большого ухода и постоянного полива. Поначалу основы будущей крепости предполагалось заложить в другом месте. Для этого была выбрана бухта Култук, на берегах которой выросли стены Новоалександровска.

Однако вскоре убедились, что это невозможно из-за зловонных запахов дохлой рыбы, привозимой судами каждую весну. Поэтому появилась необходимость поиска других мест, и, наконец, выбрали то, которое крепость занимает сейчас.

Мангышлак уже привлекал внимание Петра I, который хотел проникнуть через него в сердце Центральной Азии. Именно в этих краях и высадилась экспедиция Бековича, которую ждала такая трагическая развязка".

Скала Мулла-Таш («Монах»).

Недалеко от Новопетровска на каменистом крутом берегу моря возвышается скала «Монах» высотой в восемьдесят футов, называемая так из-за своей формы. Она стоит, как каменный страж пустыни. Ее окружают разбросанные вокруг скалы и ревущее внизу море.

Жители форта, лишенные в течение всей зимы каких бы то ни было средств сообщения с западным побережьем Каспия и жаждущие узнать, что нового делается на белом свете,— с приходом весны, как только исчезнут льды, сковывающие море, взбираются на вершину «Монаха» и с нетерпением ждут появления на горизонте первого белого паруса.

Он отсюда хорошо виден, потому что «Монах» господствует над другими скалами побережья. Но ни одно судно, даже маленькая рыбачья лодка, не могут причалить к подножию этой скалы, так много подводных камней в окружающих ее водах.

Разве волк придет сюда в поисках падали, орел пролетит, махая крыльями, а путник, очутившись тут в одиночестве, будет охвачен слепым ужасом, ему почудятся страшные призраки. Все это место, пустынное и мрачное, покажется ему предназначенным природой для шабаша ведьм и чертей.

Мангышлакский сад.

Недалеко от скалы «Монах» в расщелинах плотного слоя известняка растут около ста тутовых деревьев. Большинство из них странной формы. Кто их посадил - никто не знает. Возможно, об этом позаботились туркмены, бывшие хозяева этих краев, если верить словам киргизов.

Они не подкрепляют сказанное ни именами, ни датами. Деревья довольно толстые, с густой листвой. Под скалами, которые словно душат их, им удается найти источники воды, благодаря чему деревья даже цветут в этих краях, под палящим солнцем.

С появлением крепости Новопетровск люди пытались оборудовать для своей пользы этот уголок: из мягкого камня вытесали уступы, перебросили мостики, даже вытесали беседку в известняковой скале. Таким образом был создан сад, который, возможно, и уникален в своем роде.

Назван он Александрийским садом. Люди попытались приучить к местному климату разнообразные растения. В большинстве случаев такие попытки удались. Забота и усердие человека, а также полив, возможно, заставили бы расти здесь и виноградники.

Но даже в таком виде этот сад был бы благом для жителей, будь он расположен ближе к крепости. В настоящее время он всего лишь достопримечательность, так как среди летнего зноя никто не будет шагать несколько километров в поисках тени. Поэтому сад почти всегда безлюден. Морские волны бьются о его подножие, нарушая царящую тишину.

Источник и рисунки:

Бронислав Залесский. «Путешествие в киргизские степи». 1865 год.

Перевод с фрнцузского на русский Ф.И. Стекловой, Б.И. Садыковой. Перевод с русского на казахский К. Сегизбаев.. Алматы, Онер, 1991 год.