You are here

От Верного до Аксу. Заилийский Алатау. От Аксу до пер. Барскаун. Иссык-Куль. Терскей Алатау.

«…Сочинение г. Северцова написано на степень магистра, и, следовательно, оно есть труд-первенец молодого автора, но со всем тем оно представляет собой совершенно новое явление в русской литературе. Содержание его имеет основание самостоятельное. Приступая к рассмотрению столь замечательной книги, мы ожидали от неё чего-то необыкновенного и на этот раз не ошиблись в своих ожиданиях. Чтение её не только вполне удовлетворило наше любопытство, но и доставило нам самим не мало поучения и удовольствия…Потому что чрезвычайно много зависит от той методы, по которой производятся наблюдения: она как бы открывает новую колею, по которой можно дойти до важных открытий; я с своей стороны тщетно искал такого труда, который бы хотя приблизительно столь пристально удерживал в виду одну из конечных целей зоологической географии, как разбираемое здесь сочинение…»

Академик Александр Федорович Миддендорф. «Периодические явления в жизни зверей, птиц и гад Воронежской губернии», М. 1855 год.

Часть вторая.

Путешествие на реки Нарын и Аксай и исследование высоких сыртов Тянь-Шанской горной системы.

Глава первая.

От Верного до Aк-Су. Заилийский Алатау.

Снег в горах. Казачьи поселения у Заилийского Ала-тау, казачий быт и нравы. Птицы и растительность ущелья Тургени. Порфировый хребет Караштык-джатасы; следы прежних ледников. Долина Ассы. Перевал Каратай-булак. Марал. Бородачи и кумаи. Улар. Железная руда. Долина Джанышке. Киргизский аул. Кулики-серпоклювы. Река Чилик. Плоскогорье Джаланаш. Уч-Мерке. Долина Кегена. Перевал Санташ, грифы и их нравы. Кызыл-кия, Джиргалан. Аксуйский пост, орнитологический сбор.

По причинам, уже объяснённым в моём общем отчёте, я мог двинуться {Для пособия при научных исследованиях мне сопутствовали: поручик Вязовский, бывший топограф, для съёмки неизвестных еще местностей у Нарына, а также ледниковых следов; затем для зоологического сбора мой давнишний помощник И. И. Скорняков, препаратор Терентьев и несколько обученные препаровке казаки Пушев и Чадов; последний, впрочем, обучился уже на походе; сверх того, для стрельбы крупного зверя из винтовок я еще нанял в Верном казаков Катанаева и Гутова; да и Чадов, кроме ружья, постоянно носил винтовку.

Это обилие охотников обеспечило богатый сбор, без потери времени, которым осенью в снеговых хребтах нужно было дорожить.} из Верного не ранее 14 сентября, к Аксуйскому посту на Иссык-куле близ его восточного конца.

Там я должен был получить конвой для дальнейшего следования, так как нагорье к югу от Иссык-куля служило тогда убежищем возмутившимся в 1859 г. каракиргизам рода сарыбагиш, производившим оттуда частые набеги {Их бунт был последствием баранты сарыбагишей с богинцами, подробно рассказанной П. П. Семёновым (Записки Географического общества по обшей географии, т. I, 1867 г.) и временно прекратившейся около 1860 г. при переходе в подданство. А в 1863 г. Умбет-ала, сын убитого богинцами сарыбагишского манапа Урмана, отложился от России, чтобы возобновить баранту; с ним ушли 5 000 кибиток.} в Иссыккульскую котловину.

Этот конвой, как увидим далее, без выстрела способствовал усмирению бунта, уже подготовленному походом полковника Полторацкого на Чатыр-куль. Погода при нашем выступлении казалась неблагоприятной для предстоявших частых перевалов через снеговые хребты.

Уже в конце августа были частые дожди, выше в горах заменявшиеся снегом, который в начале сентября на Заилийском Ала-тау местами спускался в верхние ельники, до 8 000 фут.; с другой стороны, проталины от нескольких солнечных дней поднимались почти до 12 000 фут., проникая на солнцепёках выше нижнего предела вечного снега.

14 сентября мы выступили из Верного в проливной дождь; тучи покрывали даже верхнюю половину пояса лиственного леса в горах, следовательно, висели ниже 2 000 фут. над Верным и около 4 000 фут. над уровнем моря.

Не доехавши до с. Талгар, мы уже промокли до костей, однако переправа через пересекающие дорогу горные речки была еще удобна. Следующий день был ясен; мы выехали из Талгара при восходе солнца и увидели весьма нехорошее предзнаменование для экскурсии, во время которой предстояло ещё много раз переваливать снеговые хребты; снег на горах спускался ниже ельников, в пояс яблочных и урюковых (абрикосовых) рощ по предгорьям, почти до самой подошвы гор, т. е. до 3 000 фут. над уровнем моря; в два дождливых дня, 13-го и 14-го, снежная линия спустилась на 5 000 фут, а от верхних проталин на 9 000 фут.

Я решился ехать пока возможно и в тот же день, 15 сентября, был обнадёжен быстрым таянием этого осеннего снега на горах. При ярком солнце его нижний предел уже к полудню поднялся до нижних ельников, или до 5 500 фут., а к 5 час. вечера - до верхних, или до 8 000 фут.; в следующие два дня, тоже солнечные, снег стаял, но не сплошь, а полосами до высоты 9 500 фут. на солнцепёке и 8 500 фут. на северных склонах; в лощинах и ельниках он держался, разумеется, ещё гораздо ниже, местами до 7 000 фут.

Из Талгарской (или Софийской) станицы мы направились через станицу Иссык (или Надеждинскую) к р. Тургени, всё вдоль самой подошвы Заилийского Ала-тау, последние отроги которого крутыми, травянистыми склонами спускаются к совершенно ровной степи.

Это холмистые, пересечённые бесчисленными лощинами предгорья, вершины которых не доходят до главного хребта, между тем как речки, стекающие с последнего, через каждые 10 - 15 вёрст прорывают предгорья.

Между Верным и Талгаром названные предгорья образуют весьма узкую холмистую полосу так называемого мелкосопочника, не выше 500 - 800 фут. над степью, но к востоку расширяются, а за Тургенью быстро возвышаются, образуя самостоятельный хребет, с которым и мелкосопочник между Верным и Тургенью геологически одинаков, именно порфировый, между тем как главный хребет - гранитный. Весь мелкосопочник зарос густой травой, и его бесчисленные лощины доставляют казакам обильные, хотя и весьма разбросанные сенокосы.

Относительно казачьих поселений в Заилийском крае у северной подошвы Заилийского Ала-тау я должен отослать читателя к статье Н. А. Абрамова о г. Верном (Записки Географического общества по общей географии, 1867, стр. 255), где находятся обстоятельные статистические сведения за 1863 г.

Позднейших я дать не могу, бывши в этих станицах только проездом; могу только сказать, что с тех пор увеличились и население и благосостояние жителей, основанное на земледелии и скотоводстве,-- несмотря на казачью лень.

Развитию земледелия, кроме местного приволья, плодородия почвы и лёгкости орошения, весьма способствовало восстание дунгеней, загнавшее из-под Кульджи вниз по Или, в наши пределы, множество дочиста ограбленных китайцев и калмыков, что доставило нашим семиреченским казакам дешёвых рабочих.

И при моём проезде беспрестанно встречались у подошвы гор, на казачьих землях, бедные оборванные кибитки этих калмыков, между тем как китайцы уже уходили в Западную Монголию, к Улясутаю и Хобдо, по вызову тамошнего китайского губернатора.

Но и независимо от этой временной, лёгкой наживы от чужого труда казакам привольно жить у Заилийского Ала-тау. Скота у них много {К сожалению, в 1868 году более 4,5 рогатого скота в Вернинском и Токмаксном уездах были истреблены падежом.}, земли обширны; они пользуются лесами, пастбищами и покосами далеко сверх 30-десятинного надела, продажа хлеба обеспечена продовольствием регулярного войска и винокуренным заводом В. П. Кузнецова.

Живут они в просторных, чистых, светлых домах, срубленных из великолепных еловых брёвен; одеты исправно; у всякого несколько халатов из кокандских и бухарских бумажных тканей и верблюжьего сукна, нередки и полушёлковые; сверх того, стеганый бешмет, полушубок, тулуп; едят сытно, преимущественно дичь, кабанов, маралов, диких коз, и, не разоряясь, могут проводить большую часть времени за штофом, чем большей частью и ограничивается казачья роскошь.

Теперь приволье казаков поубавилось: дешёвые работники, калмыки, большей частью ушли на Чёрный Иртыш, а любезная казачьему сердцу подводная повинность киргизов упразднена и заменена кибиточной податью. Осталось только естественное приволье: пахотной земли, пастбища, сенокосов, лесного зверя и самого леса.

Но леса не всякого: он рубится казаками беспощадно. Целы еще ельники; растут высоко и далеко, да трудно и стаскивать по крутизнам вековые деревья, потому без нужды и не рубятся, а только на постройки, и до сих пор тянутся по скатам хребта тёмной, широкой, почти сплошной полосой.

Зато весьма уже поредели урюковые и яблоневые рощи в более доступных предгорьях; они идут на дрова. Особенно истреблены урюковые рощи у Верного; у Талгарской станицы они более сберегаются. Да и сами казаки, говорят, в станицах трезвее, домовитее и менее ленивы, нежели в Верном; на них несколько действует добрый пример переселенцев-крестьян, преимущественно из малороссов, вышедших, конечно, не прямо из Малороссии, а из Сибири, но всё-таки чумаковавших на волах, как в Украине, до падежа волов в 1868 г.

Это казачий быт и характер в мирное время; видал их и на войне, при походе генерала Черняева в 1864 г. На войне они удалой народ на разграбление беззащитных аулов, если киргизы разбегутся, но если есть хоть некоторое основание ожидать сопротивления, то семиреченские гаврилычи, как и сибирские, весьма берегут жизнь от опасности.

Я видел, например, в 1864 г., как три самых удалых из полусотенного отряда, с штуцерами, побоялись одного киргиза с ружьём, на хромой лошади, что насмешило бывшего тут же солдата, конного стрелка. Он догнал киргиза, прицелился, - и тот сдался без выстрела; пленный оказался выехавшим тайком на баранту, с товарищами, из киргизов, сопровождавших наш же отряд.

Излишне говорить, что и между семиреченскими казаками встречаются храбрые и честные, даже трезвые, изредка даже трудолюбивые, но общий характер незавиден. Хороша только относительная опрятность: самый бедный и пьяный казак живёт лучше богатого воронежского мужика, закапывающего кубышки с деньгами или кормящего мышей десятками своих хлебных скирдов.

Таков самый недостаточный очерк быта и нравов семиреченских казаков, которые мне хорошо известны из четырёхлетнего с ними обращения и их же собственных, многочисленных и подробных рассказов о своём житье-бытье.

Но, винюсь, не мастер я на этнографические очерки, да и не охотник, в Средней Азии меня природа края интересовала более населения и русского и местного. А семиреченские казаки не так ещё худы, как можно бы заключить по только что изложенным, весьма действительным недостаткам: обращаю внимание на то, что эти недостатки я узнал всего более из их же откровенных и простодушных рассказов, что показывает не испорченность, а нравственную тупость; они с чистой совестью обирают, например, киргизов при всяком удобном случае и не скрывают этого (когда безопасно признаться), потому что не считают грехом. Так и пьянство, и лёгкое поведение женщин - с русскими поселениями и, вёрст двенадцать далее, вошли в горы, поднимаясь вверх по долине Тургени, притока Или,- это довольно значительная горная речка, подобная Талгару и Иссыку.

Подгорная степь от Верного до Тургени всё поднималась не приметно, но постоянно; подошва мелкосопочника, у самого Верного, находится на высоте 2 400 фут., а выход Тургени из гор на высоте почти 3 000 фут.

Самый нижний конец долины Тургени безлесен, но, пройдя вверх только полверсты, мы уже встретили кустарники, барбарис с чёрными ягодами (Berfceris heteropoda Sehr.); мы остановились у нижних яблонь, верстах в двух от нижнего конца долины и на высоте около 3 100 - 3 200 фут.

Дорогой я наблюдал пролёт птиц, тянувшихся вдоль предгорий; их по подгорной степи не много, однако некоторые горные формы доходят до самых последних к степи холмов, например, кеклик (Perdix saxatilis var. chukar Gray) и чилик (Perdix daurica), восточносибирский представитель нашей серой куропатки {Оба, впрочем, оседлые.}, от которой отличается чёрными, а не бурыми пятнами на груди самца, усами из длинных узких перьев и белым, а не тёмным мясом.

Эта горная птица, как и кеклик, от самой подошвы мелкосопочника поднимается, особенно к осени, почти до вечных снегов, но только по безлесным травянистым скатам, т. е. избегая высокоствольного леса; в кустах, напротив, чилик держится охотно.

Особенно много мы их нашли в кустах у Тургени, и всё по косогорам;, держатся они выводками, как наши серые куропатки, и в половине сентября молодые самцы отличались от старых только тем, что чёрные грудные пятна у них были меньше.

Что же касается до кекликов, то они тоже выводками (а весной более парами) бегают по каменным осыпям, охотно прилегают и прячутся между камнями, но неохотно взлетают, а перед охотником предпочитают бежать в гору, и по крутизнам их довольно утомительно преследовать.

Впрочем, они не пугливы и легко подпускают на выстрел. На Тургени мы остановились за полчаса до заката солнца; я с своим помощником И. И. Скорняковым отправился ещё за птицами для коллекции, так как их было видно множество, но оказалось, что это всё спустившиеся после снега из верхних лесов бесчисленные овсянки (Emberiza cia); кроме них, были добыты несколько чиликов, тоже весьма многочисленных на Тургени, а нанятый мной для стрельбы крупных зверей вернинский казак Павел Катанаев, знаменитый в крае охотник, в полчаса добыл дикую козу (Cervus capreolus var. pygarga).

16-го мы поднимались вверх по Тургени и настреляли дичи, преимущественно кекликов и чиликов, так много, что её достало на двухдневное продовольствие 15 человек; до 3 часов пополудни -- всего более 100 штук: так что я в коллекцию отобрал только лучших чиликов (Perdix daurica).

Эта птица в предгорьях встречается вперемежку с кекликами (Perd. ehukar Gray), но каждый вид - по особым местностям: чилик в кустах и на травянистых склонах, кеклик всего чаще на больших каменных осыпях и по голым утёсам, с редкими травяными кустиками.

Эти осыпи доставляют убежище кеклику, который, прижавшись между камнями, исчезает из глаз; тогда его выпуклую спину, светлосерую с рыжеватыми оттенками, нельзя отличить от камней. У чилика спина темнее, с чёрной и жёлто-бурой пестриной, и потому ему трава и кусты доставляют более надёжное убежище, нежели каменные осыпи.

Ещё я заметил на Тургени большого, светлосерого горного кулика (Falcirostra kaufmanni, новый вид), которого тут не удалось добыть {Вообще за этот день добыты в коллекцию Parus cyanus, Ruticilla lugens, Perdix ehukar, P. daurica, Phyllopneuste superciliosa, Emberiza cia; замечены: Gypaetus barbatus, Astur nisus, Parus songarus (nov. sp.), спустившаяся из ельников в нижние кусты; Haliaetos albicilla, Aquila clanga, Fregilus graculus на высоте 4 400 фут., т. е. очень низко; Corvus corone, С. monedula, Pica caudata, Aquila pennata, Motacilla citreola, Falco tinnunculus, Falcirostra kaufmanni, Scolopolax hyemalis.}: их была пара на тальковых полянах у реки; на выстрел они не подпускали.

Затем я наблюдал сильный пролёт преследуемых перепелятниками (Astur nisus) мелких пташек, между которыми открыл новый вид -- чёрную, бело-пегую горихвостку, Ruticilla lugens, но горихвостку, собственно, не заслуживающую этого имени: хвост у ней не горит, он чёрный, а всё цветорасположение совершенно как у красноспинной и краснохвостой R. erythronota; только рыжий цвет сей последней у R. lugens везде заменён чёрным, и самка темнее.

Можно было подумать, что это чёрный выродок R. erythronota, и таково, вероятно, происхождение R. lugens, но эта чернота самцов теперь сделалась уже постоянным видовым признаком, проверенным мной на многих экземплярах. Является она у самца при первом линянии, крайнее сходство статей, роста и цветорасположения между R. erythronota и R. lugens ясно указывает происхождение последнего вида от первого, но живут они вместе в одинаковых горных кустарниках, и оба неизменны в цвете на всех высотах - от барбариса предгорий (около 4 000 фут.) до подснежного стелющегося можжевельника (9 000 - 10 000 фут.), следовательно, неизвестная причина черноты R. lugens едва ли климатическая.

Добыта была эта птичка у нижних можжевельников долины Тургени, которые тут спускаются до высоты 4 600 фут. в пояс лиственного леса, вёрст восемь выше выхода реки из гор; тут долина заросла обильным кустарником, по скатам преимущественно боярышник и барбарис, перемежаясь с каменными осыпями; у самой реки осокоревые рощи, кое-где рассеяны между кустами отдельные клёны, ясени, яблони, урюк. Плодовых деревьев в долине Тургени уже мало, гораздо менее, нежели в долинах обеих Алматинок и Талгара; особенно мало урюка.

Восточнее уже нет ни урюка, ни яблонь; я их, например, не нашёл в долинах Джанышке и Чилика на приличной для этих деревьев высоте 4 000 фут. Тургень образуется слиянием двух главных вершин; левая течёт с снегового северного хребта Заилийского Ала-тау, направляясь с юго-запада на северо-восток; правая - по продольной долине, отделяющей порфировый хребет предгорий от главного гранитного.

Эта продольная долина довольно широка, но на дне её, ближе к главному хребту, тянется между отвесными утёсами глубокая, тесная, непроходимая щель, на дне которой и пенится восточная Тургень. Дорога, по которой мы пошли, направляется вдоль восточной Тургени по этой продольной долине, переходя через частые, но не высокие и не крутые южные отроги переднего к степи хребта; в разделяющих их долинках много ключей, образующих болотистые сазы.

У такого саза мы и остановились, не дойдя еще до ельников, которые, впрочем, уже виднелись за Тургенью, и пройдя верхнюю границу барбарисовых зарослей (5 000 фут.); выше барбарис изредка растёт отдельными кустами. У нашего же ночлега, на высоте 5 300 фут., росла одинокая яблоня, обозначающая тут верхний предел этого дерева.

17 сентября мы продолжали подниматься по той же дороге; пересекающие её горные отроги становились круче, долинки между ними - уже; между верхним лиственным лесом и нижними ельниками мы прошли несколько этих долинок, совершенно безлесных, дно которых постепенно поднималось, так что, пройдя вёрст пять, мы встретили на дне такой долинки первые ели на высоте около 5 800 фут.; ели спускались к Тургени ещё футов на 200 ниже.

Еще прежде, на одном из пройденных горных отрогов, я нашёл первые полосы снега на высоте 5 900 фут.; этот снег лежал на мелких склонах, обращенных к северу. Ещё несколько далее, на высоте 7 000 фут., ельники достигли наибольшего в этой долине развития; тут уже и снега лежали большими массами, и пересекающие их проталины были сравнительно невелики; на высоте же 7 900 фут. проталин на северных склонах уже совсем не было, но южные всё еще были бесснежны.

Поразило тут меня расположение и снега и ельников на отрогах северного порфирового хребта Караистык-джатасы; снег лежал преимущественно, а ельники росли исключительно на западных склонах главных отрогов {Преимущественно на северных склонах второстепенных отрогов, по западной стороне главных.}, хотя эти склоны несколько обращены на полдень; но они в тени главного хребта, круто поднимающегося южнее и значительно выше переднего.

Впрочем, и последний против истока восточной Тургени достигает высоты слишком 9 000 фут., между тем как вёрст двадцать пять западнее, между Тургенью и Иссыком, он вдвое ниже и является порфировым уступом впереди главного хребта.

Не отделяясь уже продольной долиной, и в этом виде, постепенно понижаясь, он доходит, как уже упомянуто, до р. Малой Алматинки у Верного, где кончается узким обрывом у реки, не выше 100 фут. Между Верным и Талгаром порфировый мелкосопочник, как уже упомянуто, поднимается до 500 - 800 фут. над степью, или около 3 000 фут. над уровнем моря; между Талгаром и Иссыком немного ниже 4 000 фут., на западном берегу Тургени до 4 500 фут., а на восточном вдруг до 7 000 фут., образуя резкий уступ, против которого, почти таким же уступом, понижается у западной вершины Тургени главный северный хребет Заилийского Ала-Тау, всё еще превышая, однако, линию вечного снега, которая тут спускается летом до 11 000 фут.

Вёрст двадцать восточнее исчезают вечные снега и на главном северном хребте, который тут уже немного выше караистыкского. Наша дорога вдоль последнего всё еще поднималась к поперечному отрогу, связывающему северную порфировую гряду с главным хребтом.

На высоте 8 600 фут. кончились ели, а немного выше - и стелющийся можжевельник, на немногих солнцепёках; снег тут уже лежал сплошной, даже на небольших южных склонах, но неглубокий и уже промокший на солнце, со всем тем было холодно.

Подъём на этой высоте сделался отлогим, вершина отрога, на который мы всходили, представлялась холмистой поляной; направление отрога северо-восточное-юго-западное, наискось к соединяемым им хребтам; потому и второстепенные долины на его склонах, обращенные уже к северо-западу, были покрыты сплошным снегом.

Холмистые гряды, по которым мы шли, казались равной высоты; слева едва поднимался над ними гребень Караистык-джатасы. Поднявшись, наконец, на одну из отделяющихся от него холмистых гряд, я узнал главный перевал: сзади виднелся сплошной снег, а впереди волнистая поверхность широкой продольной долины была покрыта буроватым ковром увядшей осенней травы, с рассеянными тёмными пятнами стелющегося можжевельника и постепенно редеющими вниз полосами снега.

За спуском виднелась долина Ассы, а за ней вдали синели ельники под снежным гребнем главного северного хребта. Высота перевала Ой-джайляу, из долины восточной Тургени в долину Ассы, оказалась, по барометрическому измерению, в 9 300 фут.; не измеренный гребень переднего хребта был, видимо, выше, хотя и немного.

Спустившись до 8 700 фут., мы остановились у ручья; густой можжевельник на берегу обеспечивал нас на ночь топливом и на берегу же были хорошие пастбища; снег на этой высоте лежал уже редкими полосами; верхняя граница можжевельника была футов на двести выше.

Ручей бежал к юго-западу, это был один из истоков восточной Тургени, которая прорывает поперечный хребтик между передним и главным, тогда как водораздел между Тургенью и Ассой находится в продольной долине и едва заметен.

На этой высоте, в можжевельниках, несмотря на сентябрь и снег, мы добыли ещё не спустившихся вниз горихвосток, Ruticula lugens, R. erythronota, горных завирушек, Accentor atrogularis и овсянок, Emberizacia; все эти птички держались еще во множестве.

Вообще, поднимаясь в гору, я мог заметить сменяющиеся на различных высотах формы птиц. В безлесных лощинах ниже ельников были добыты горные голуби, сизые с белой полосой поперёк хвоста (Golumba rupestris); они держались небольшими, но многочисленными стадами и кончали линян

ие. Кекликов, вероятно, по недостатку осыпей, тут было уже не много, но вместе с голубями попадались каменники, нового вида Saxicola talas, уже добытого накануне в мелкосопочнике; немного ниже у верхних яблонь был замечен орёл-карлик, Aq. pennata, а над хребтом высоко вился бородач (Gypaetos barbatus).

В области ельников мы заметили беркута (Aquila fulva), дроздов (Turdus pilaris, Т. atrogularis); добыли кедровок (Nucuraga caryocatactes), трёхпалых дятлов (Picus tridactylus) и ястребную сову (Surnia nisoria) по опушкам ельников Ruticilla erythronota, а по горным ручьям, впадающим в р. Тургень, алтайскую белобрюхую аляпку (Cinclus leucogaster) - следовательно тут фауна имела боровой сибирский характер.

Выше ельников, на северо-западном склоне, поднимающемся к перевалу, только изредка встречались на пролёте уже перечисленные птицы из можжевельников южного склона; всего за этот день заметили 16 видов птиц, и накануне несколько ниже 20, в несравненно большем количестве особей.

["Более птиц, - пишет далее Н. А. Северцов,-- занимали его огромные гранитные валуны, лежавшие вдоль р. Тургени и по Кара-истыку. Эти валуны Н. А. и здесь рассматривает как результат движения ледника из долины Тургени.

Он указывает также, что следы ледников были замечены им у Алматинки, Талгара и везде в Тянь-шане. - Ред.]. 18-го мы продолжали путь по долине Ассы и перевалом Карагай-булак перешли через главный северный хребет Заилийского Ала-тау. Дорога к Ассе шла сперва по альпийским пастбищам, с частыми зарослями стелющегося можжевельника, а потом по совершенно безлесным; влево, над гребнем Кара-истыка, кружились бородачи и грифы, черноватые (Vultur cinereus), желтоватые (Gyps fulvus) и белые с чёрными махами, которых я было принял за стервятников, Neophron percuopterus; они мне показались велики, и в зрительную трубу я разглядел, что они складом и тонкой белой шеей были похожи на Gyps fulvus, следовательно, не стервятники.

Это были кумаи, которые впоследствии, при ближайшем изучении, оказались новым видом Cyps nivicola, а на безлесных альпийских пастбищах я видел стайку дрофы (Otis tarda) и был порядочно удивлён, встретив эту степную птицу на высоте 8 000 фут.; тут же встречались многочисленные рогальки Alauda albigular.

Перейдя несколько увалов и лощин, мы спустились к Ассе, не пересекши ни одного текущего в неё ручья; таким образом, водораздел Тургени и Ассы остался незамеченным. Сама долина Ассы безлесна, кроме кое-каких куп стелющегося можжевельника; смотря вверх по реке, можно было увидеть ельники на горах у её вершин; эти ельники казались верстах в двадцати, вершины обросших ими гор были безлесны. Это была гряда предгорий, хотя и высоких, заслонявших тут главный северный хребет Заилийского Ала-тау; продольная же долина между Вогуты и главным хребтом тут расширялась в небольшое плоскогорье, покрытое роскошными альпийскими пастбищахми и доставляющее киргизам превосходное летнее кочевье; но когда мы там проходили, - киргизы уже спустились.

Асса, в том месте, где её пересекла наша дорога, текла тихо для горной речки, - и это понятно: она тут была еще в 7 600 фут. над уровнем моря, между тем как вёрст двадцать выше по течению виднелись еще ельники, которых верхние пределы тут не выше 9 000 фут., а они тянулись довольно широкой полосой по горам, так что уровень Ассы под ельниками нельзя считать выше 8 000 фут., скорей гораздо ниже. Это даёт падение не свыше 20 фут. на версту, т. е. довольно слабое для ручья, хотя и чрезмерное для большой реки.

Мы пошли несколько вниз по Ассе, протекающей тут в неширокой, крутоберегой долинке посреди равнины, на которую мы и вышли; к юго-востоку виднелся лесистый хребет. Его частые отроги весьма однообразно кончались верстах в двух от реки; все долины между этими отрогами густо заросли ельниками, отчасти выходящими и на плоскогорье; по этим долинам бегут частые, но небольшие ручьи, притоки Ассы; ельники доходят почти до вершины хребта.

По одной из этих долинок мы стали подниматься к перевалу Карагай-булак. Небо, между тем, часу в четвёртом пополудни, заволоклось тучами, и, не дойдя до вершины долинки, по которой мы поднимались, мы были в тумане, т. е. уже в облаках.

Дул лёгкий юго-западный ветерок, и эти облака, проходя между елями, разрывались ими и выходили из леса серо-беловатыми клочьями. Конец подъёма был крут и снежен, да и ниже снег лежал полосами; поднявшись, мы очутились на узком гребне; впереди виднелся только туман, а дорога через этот гребень переваливала наискось и отлого спускалась узким же карнизом; не пройдя и полверсты и загибая дугой всё вправо, мы стали подниматься по узкому карнизу вдоль отвесных скал, и всё в тумане, закрывавшем от глаз долину влево; таким образом, мы огибали вершину речки, впадающей в Ассу ниже Карагай-булака.

Среди того же тумана, по тому же узкому и занесённому снегом карнизу, где двум лошадям рядом не пройти, мы взошли на высший гребень главного хребта, который в месте, где мы его перевалили, оказался также чрезвычайно узким: не шире 3 фут. или много 3,2 фут.

Направо и налево были крутые, обрывистые склоны; спуск, как и подъём, идёт тесным карнизом. Гребень хребта торчал тонкой и невысокой стенкой над слоем сгущавшихся под вечер, волновавшихся облаков, из прорывов которых кое-где выступали голые скалы.

Елей видно не было, несмотря на то, что их верхняя граница тут только футов на восемьсот ниже вершины перевала: последняя оказалась около 9 900 или 10 000 фут.; барометр тут стоял на 527,7 мм. ад нашей головой было совершенно ясное, тёмно-синее небо; солнце заходило, и по облачному слою, закрывавшему обширный вид на долины Ассы и Джанышке, вдруг пробежали огненно-золотистые волны. Спускаясь, мы скоро опять вошли в серо-беловатый туман; солнце было заслонено хребтом.

Ветра мы не чувствовали, его указывало только движение окружающих нас облаков, то сливавшихся в сплошную туманную массу, то разрывавшихся на крутящиеся белые клочья, между которыми часто показывался круживший около нас огромный, старый, белобрюхий, с яркооранжевой грудью бородач (Gypaetos batbatm).

Он подлетал так близко, что был виден во весь рост {Этот рост для самца около 4 фут. длины и 9,4 фут. в размахе крыльев; самка значительно больше.} и слышен был шум его могучего полёта, но стрелять в него не удалось: он только мелькал между волнующимися облаками, беспрестанно скрываясь в них, а скоро и совсем скрылся.

Его стремительные подлёты к дороге, с прижатыми крыльями, имели вид нерешительных нападений на нас, проходящих над пропастью по опасной тропинке путников, и напомнили мне слышанный от Г. С. Карелина рассказ о нападении бородача на одного из бывших с ним казаков, когда тот шёл по подобному уступу скалы; он, однако, уцепился за куст можжевельника и не был сбит.

Наша тропинка вела в узкую лощину у подошвы перевала, где мы и ночевали; по мере спуска вниз, она расширялась, но становилась круче; наконец, мы пошли между елями, и в сумерки остановились футов двести ниже их верхнего предела на южном склоне хребта, на высоте 8 900 фут.

Снега на этом спуске не было с самой вершины перевала, что меня обнадеживало на предстоящие еще многие другие перевалы через снеговые хребты Тянь-шаня. На ночлеге мы разожгли большой костёр как сигнал для нескольких казаков, отправившихся еще с утра в сторону от дороги на охоту за крупным зверем; они подъехали уже при совершенной темноте, увидавши наш огонь с вершины перевала, так как небо вечером стало безоблачным, и подъехали с хорошей добычей.

Упомянутый уже Павел Катанаев убил в этот день еще утром в ельниках у Ассы большого и прекрасного самца-марала {Подробное описание марала, сравнительно с С. canadensis и С. elaphus находится в моём труде "Вертикальное и горизонтальное распределение туркестанских животных", 1873.} (Gervus maral), южносибирского оленя, который гораздо ближе к американскому вапити (С. canadensis), нежели к европейскому С. elaphus, и ростом бывает с порядочную лошадь, т. е. до 5 фут. вышины в плечах.

Это был первый доставшийся мне самец; Катанаев подкрался к нему против ветра, из-за елей, когда он после утреннего корма на заре отдыхал и пережёвывал жвачку, часов около 10 утра; так за ними и вообще охотятся казаки, причём главное есть уменье разглядеть и не терять в траве след пасшегося марала.

Впрочем, их местами в Заилийском Ала-тау так много, что и следить нечего; достаточно ходить по местам, где они водятся, да быть зорким, чтобы издали разглядеть марала, не спугнувши; особенно важно успеть подкрасться к нему против ветра.

Так сделал на этот раз и Катанаев: увидавши издалека маралов при восходе солнца, еще на пастбище, он их уже не спускал с глаз, всё держась вдали, пока они не легли; тогда он подкрался и застрелил самца, бывшего с двумя самками.

Шкура убитого с черепом пошла в коллекцию; сентябрь есть время маральей течки, и тогда мясо самцов невкусно, потому оно большей частью пошло на приманку для замеченных в этот день бородачей и кумаев; для этого 19-го рано утром оно было выложено почти в версте от ночлега на таком месте, к которому удобно подкрасться; караулил я издали, за версту.

Кумаи и бородачи скоро заметили приманку и стали над ней кружиться, но очень высоко, а когда мой транспорт тронулся и я остался их караулить один с казаком, то бородачи стали летать и низко, и даже близко пролетали мимо нас, но на приманку не садились.

Бородачей была пара, один сел на ель и долго сидел, что меня несколько удивило, так как я читал, а прежде и видал, что они садятся только на утесы. Казак пробовал к нему подкрасться, но бородач слетел в 500 шагах.

Сидячий бородач вообще очень осторожен, но на лету он смел, и оба, виденные тут, пролетали мимо нас, как и вчера, в 40 - 50 шагах. Мы в них стреляли и даже попадали, слышен был удар дроби о перья, но не пробивает она эти плотные перья и густой пух; в последнем дробь путается, не причиняя вреда птице.

Стрелял я из ружья, из которого убил огромного чёрного грифа в 85 шагах, но гриф был убит в начале июня, когда пух вылинял, а перо было изношено; между тем как безвредные выстрелы по бородачам были в сентябре, когда их пух и перо густы и свежи.

У меня есть в коллекции бородач, застреленный в лёт; ему дробина перешибла крыловую кость, но он добыт тоже в июне с подлинялым пухом. Что же касается до кумаев (Gyps nivicola), то они тоже кружились над приманкой, но всё в недосягаемой высоте; они оказались и на лету осторожнее бородачей.

Наконец, один кумай сел на крутейший утёс, сажен на 200 выше дороги; я его подробно разглядел в зрительную трубу, заметил его отличия от G. fulvus и горько пожалел о невозможности его застрелить. Это был великолепный старый экземпляр, серовато-белый, с светлосерой и чистобелой пестринкой, махи и хвост черны, тонкая шея покрыта снежнобелым пухом; на загривке полуошейник из длинных тонких перьев, поднимающихся, когда птица втягивает шею.

Не добывши ни кумая, ни бородача, я слишком уже в полдень отправился догонять свой транспорт, пускавшийся к Джанышке, но место нашего ночлега всё-таки обогатило мою коллекцию хорошим приобретением: прежде чем выложить приманку для хищных птиц, мы рано утром заметили беркута, гонявшегося за улларами (Megaloperdix nigelJü); заметили, что улары скрылись от грозного врага в густом стелющемся можжевельнике, отправились их добывать и успешно: добыли самца и самку, на высоте с лишком 9 000 фут.

Улар есть не что иное, как колоссальная куропатка, объёмом тела не менее глухаря, весом, судя по добытым мною экземплярам, в 10 - 15 фунт., а по словам Карелина, в Семиреченском Ала-тау и до 30 фунт. В этом, может быть, и некоторое преувеличение, но уменьшение роста улларов по направлению от северо-востока к юго-западу заметил и я; в Александровском хребте они уже мельче, чем в Заилийском Ала-тау у Верного; у верхнего Зеравшана ещё мельче.

Цвет улара весьма красив, хотя и не блестящий, вообще серый, с частыми мельчайшими черными полосками, по бокам ярко каштановые, большие на ствольные пятна, оттенённые светло-рыжим; на спине и крыльях эти на ствольные пятна жёлто-рыжеватые, зоб бледно-серый, с чёрными пятнами, образующими правильный чешуйчатый узор; горло ярко-белое с каштановым ободком, и вообще голова и шея покрыты красивым узором из широких ярко-каштановых и снежно-белых полос.

Живёт улар исключительно на высотах, выше предела леса, по крутым травянистым склонам, с зарослями стелющегося можжевельника, и всегда на покатостях, обращенных к юго-юго-востоку и юго-западу, которые, при обилии разветвляющихся кверху долин, находятся во множестве и на северной стороне хребтов.

Зимой он спускается ниже по малоснежным и бесснежным солнцепёкам; кормится, смотря по времени года, почками, цветочными и семянными головками альпийских трав, летом еще насекомыми, зимой -- можжевеловыми ягодами.

Весной, в апреле, спустившись на высоты 5 000 - 6 000 фут., но всё по крутым травянистым склонам можжевельника, уллар, подобно кеклику, ест много луковиц дикого чесноку, так что мясо получает сильный чесночный запах; так до конца июня, по мере того как цветёт чеснок, выше и выше, до пояса верхних можжевельников, куда уллар поднимается уже в половине мая; там он и гнездится, по крайней мере, в мае 1864 г. на этой высоте я добыл (в Александровском хребте) самку с плешинами на брюхе от насиживания, вместе с её самцом - только пару; выводки мне летом не попадались.

Осенью уллары держатся небольшими стайками, или тоже парами; следует думать, что стайки не что иное, как выводки, - опять как у куропаток. Мясо улара бело, нежно и превосходного вкуса; он считался лучшей дичью Семиреченского края, лучше фазана; но охота за ним не легка, он утомляет охотника, бегая в гору по крутым склонам и постоянно вне ружейного выстрела.

Стреляют его пулей из винтовки, а дробью - только когда удастся поднять из можжевельника, где он, спрятавшись, как куропатка, подпускает близко. Полёт его весьма тяжёл, шумен и короток, при малых крыльях и грузном теле, но бегает улар резво и неутомимо.

Дорога наша 19-го была к Джанышке, и мы шли наискось по спуску хребта, пересекая бесчисленные лощины и разделяющие их невысокие увалы: кое-где текли маленькие ручьи, но только в немногих лощинах, которые книзу часто кончались обрывами. Снегу на всём южном склоне хребта не было нигде; весь склон был травянист, кое-где, но не часто, встречались утёсистые обнажения гранита, сосредоточенные более у самого гребня хребта, через который, впрочем, вдоль всего течения Джанышке и Ассы до самих вершин, есть много перевалов.

Этот южный склон вообще безлесен; из ельников мы вышли уже верстах в четырех от нашего ночлега под перевалом, на высоте около 8 000 фут. Тут у последнего ельника я нашёл в гранитном утёсе выход железной руды, именно железного блеска; гранит тут яркокрасен, местами есть выходы известняка, которого пласты приподняты вертикально, как и порфир в Караистык-джатасы, который тоже напластован и тоже с вертикально поднятыми пластами.

Этот известняк, приподнятый складкой до высоты 9 000 фут., образует между северным и южным хребтами Заилийского Ала-тау ещё промежуточный, разделяющий продольные долины Джанышке и Чилика. Но на склоне к Джанышке северного хребта известняк большей частью разрушен и гранитные обнажения доходят до самой реки, где я даже известняка и не встречал, а только гранит.

День был ясный, и с каждого увала по спуску к Джанышке открывался величественный вид на только что упомянутый известняковый хребет Далашик, изрытый оврагами, но с ровным гребнем, отлого поднимающимся к востоку-северо-востоку, к своему концу у Чилика; за ним виднелся поднимающийся до вечных снегов многозубчатый южный хребет Заилийского Ала-тау, которого южный склон уже омывается Иссык-кулем; от обоих хребтов видны северные склоны, густо заросшие великолепным ельником.

Южный хребет тут представляется гораздо колоссальнее, нежели Алматинский пик из Верного, хотя, в действительности, он значительно ниже, но он виден во весь рост не снизу, а со склона противоположного хребта, и потому представляется под большим углом зрения, заслоняет большую часть неба, нежели хребет, видный снизу.

К закату солнца я догнал свой транспорт уже на Джанышке; тут мы и ночевали, у аулов старшины Большой орды Атамкула, весьма зажиточного и уважаемого в орде бия, старика лет 70, который нас принял со всем киргизским гостеприимством: выставил кибитку белого войлока и подарил на угощение двух баранов и большой турсук кумыса, который после перехода пришёлся нам очень по вкусу; я его отдарил ситцем на халат, плисом на чембары (киргизские штаны) и головкой сахару, за что на другой день получил ещё кумыса; мой подарок казался отчасти кстати, потому что, несмотря на свою зажиточность, Атамкул явился в довольно поношенном и засаленном халате {Для назидания путешествующих замечу, что мой подарок был приличным в настоящем случае, но ещё лучше готовые халаты ситцевые и полушёлковые, а для более важных случаев - суконные.}.

20-го наш подъем с ночлега несколько замедлился охотой за большими светлосерыми куликами, замеченными уже 16-го на Тургени; они мне казались весьма загадочными со своими большими чибисовыми крыльями и длинным кривым клювом.

Один был убит - и оказался, действительно, крайне замечательной птицей по своему совершенно твёрдому, длинному клюву и трёхпалым ногам; принадлежал он к семейству морских сорок, Haematopidae, но нового рода: его клюв не прям, как у Haematopus, а загнут дугой, как у кроншнепов, Numenius.

Этот клюв остёр и тонок; кривизна его как раз такова, чтобы огибать большую часть галек, обкатанных горными речками, и между этими гальками он и ищет свою пищу, состоящую из червяков и личинок водяных насекомых.

Потом я видал их много, но исключительно на гальковых полях у горных речек, у незамерзающих мест которых они и зимуют; в подгорной степи я их не видал никогда, да и чрезвычайно пушистое перо этого кулика указывает птицу, нечувствительную к холоду; я их видал в 15-градусные морозы.

Живут они парами, даже осенью. Я назвал этого новооткрытого кулика Faloirosira eximia, т. е., в буквальном переводе, отличным серпоклювом, но потом переименовал в F. kaufmanni, так как он был открыт почти одновременно с прибытием в край генерал-адъютанта К. П. фон-Кауфмана, которому я обязан глубокой благодарностью за сильное и просвещённое содействие моим научным трудам в Средней Азии.

20-го наша дорога шла вниз по Джанышке, которая в нижней части своего горного течения с умеренной быстротою бежит по довольно узкой долине, заросшей кустарником, между невысокими гранитными утёсами, а из гор выходит непроходимой щелью; поэтому мы к Чилику пошли мелкосопочником, которым кончается хр. Далашик между Джанышке и Чиликом; тут из-под известняка этого хребта выступает уже поднявший его гранит.

По всей долине росли барбарис, чилига, тал (ива), облепиха, из больших деревьев только редко стоящие тополи; в старицах были стоячие заводи, обросшие камышом, где мы спугивали кабанов, но добыть их не удалось.

Барометрически измеренная высота нашего ночлега оказалась 4 900 фут., а выход реки из гор, я полагаю, не ниже 4 000 фут. Птиц по всей пройденной нами части долины было такое же множество, как 16-го на Тургени {Сентября 19-го при спуске к Джанышке были добыты: Megaloperdix nigellii, Perdix daurica, Corvus corax, Fregilus graculus, Turdusatrogularis, Acanthiscannabina, Emberiza pithyornis, Phylloph neuste superciliosa; еще замечены многие Gypaetos bar-batus, Gyps nivicola, Aquila fulva, ловящий улларов, Corvus corone до высоты почти 9 000 фут. Pica caudata -- тоже, Corvus monedula только до 6 000 фут. 20-го на Джанышке добыты: Phyllopbn. superciliosa, Serinus ignifrons, стайками молодых, Ember pithyornus, Ruticilla erythronota, Ruticilla lugens, Perdix chukar, P. daurica, Falcirostra kaufmanni; замечены ещё Parus cyanus, в камыше, Fringilla montifringilla, летающие Chpaetos barbatus, пролётные Grus cinerea (замеченные и на Acce), Corv. corone, Corv. monedula, Pica caudata, Falco subbuteo, Astur nisus, Erythrospiza phoenicoptera стайками, кричат, как воробьи, вьются, как юрки (Fring. montifringillal.}, и потому я с своей охотничьей партией опять отстал от транспорта; на привал к Чилику, через мелкосопочник, поднялся уже в сумерки, а на берег Чилика пришёл в тёмную безлунную ночь.

За Чиликом виднелся огонь у приготовленных нам кошей (небольших походных кибиток), и переправа через реку предстояла нелёгкая. Чилик тут крайне стремителен, и переходят его вброд версты две ниже его выхода из гор, где он разбивается на три рукава; в одном русле он непроходим, да и на рукавах броды - это неширокие мели из наносной гальки, наискось русла; по обе стороны каждого брода река, глубиной в сажень.

Нужно еще прибавить, что, проехавши первый брод, приходится ехать по острову, вниз по течению, ко второму, а потом опять вверх, к третьему. Однако, мы проехали благополучно, несмотря на темноту; луна, бывшая на ущербе, взошла во время переправы.

Только порядочно вымочились при 4-футовой глубине бродов. Я ожидал меньшей глубины в сентябре, в маловодье, так как в этом месте Чилик представляет брод даже в июньское половодье, когда, помнится, переправлялся через него П. П. Семёнов,- но перед моей переправой выпал снег до уровня Чилика и успел стаять до высоты 8 000 - 10 000 фут., что вздуло реку и, может быть, поразмыло галечные наносы её дна, образующие броды, между тем как настоящее половодье приносит гальку и тем подновляет брод.

Впрочем, при переправе днём, мы, вероятно, нашли бы меньшие глубины, ночью не видные. Уровень Чилика я, к сожалению, не мог измерить, так как трубка барометра тут сломалась, но считаю его около 4 000 фут., так П. П. Семёнов полагает высоту плоскогорья Джаланаш, между обоими хребтами Заилийского Ала-тау, на которое вытекает Чилик из своей горной долины.

Это плоскогорье есть широкая степная равнина с весьма скудной растительностью, посреди её углубляется ограниченная невысокими, но крутыми гранитными окраинами, довольно широкая долина Чилика, с редко растущими, но огромными осокорями, густыми зарослями облепихи, тала, барбариса и роскошными лугами {У Чилика была добыта Arvicola sp.; из птиц добыт Accentor atrogularis и замечены Aquila imperialis; на пролёте, Falco sacer - балабан, сидевший на дереве, подробно рассмотренный в зрительную трубу, но не подпустивший на выстрел; Falcosubbuteo, вообще птицы предгорий.}.

Поднявшись 21-го на восточную окраину долины, мы пошли по гранитному Джаланашу, а вёрст через шесть, отлогим уступом поднялись на такое же степное плоскогорье Уч-мерке, которого имя значит Три-мерке, так как оно пересекается тремя речками этого имени, текущими уже в р. Чарын, самый большой из притоков Или.

Влево от дороги виднелись голые, бесснежные утёсы северного хребта Заилийского Ала-тау, прорываемого Чиликом и Чарыном; вправо заросший густыми ельниками южный хребет, с которого стекают три Мерке. Степь, до самой третьей Мерке, всё глинистая с галькой, с той же скудной растительностью и с чисто степной фауной; из птиц были замечены и добыты жаворонки (Alauda arvensis), копытчатые рябки (Syrrhaptes paradoxus) и дрофы (Otis tarda), все на высотах 5 000 фут. и более.

Впрочем, уже упомянуто, что дрофа нам встретилась и на восьмитысячной высоте на плоскогорье Ассы, что характеристично для Тянь-шаня как системы степных хребтов, несмотря на его дремучие ельники, которые на огромном пространстве нагорья составляют такие же относительно небольшие пятна, как рощи наших чернозёмных степей.

На Тянь-шане, на всех высотах, всякое плоскогорье, всякая широкая долина, всякая сколько-нибудь ровная покатость уже безлесна и представляет степные формы растений и животных. А относительно дрофы эти высокие местонахождения показывают, что её распространение обусловливается ни климатом, ни почвой, ни абсолютной высотой, а исключительно отсутствием леса, конечно, при достаточной пище.

Взошедши на отлогий уступ между Джаланашем и первой Мерке, мы заметили, что поверхность степи к востоку продолжает подниматься; впереди ещё уступ, невысокий, но довольно крутой, из-под которого выехали нам навстречу киргизы и привезли кумысу.

Подъезжая с ними ближе к этому уступу, мы вдруг увидали овраг, глубиной сажен в 150 или 200, края которого казались почти отвесными, хотя, в действительности, это был крутой склон в 45--50°; на дне оврага кибитки киргизского аула казались не больше карточных домиков, а реч. Мерке - струйкой воды в полфута ширины, вместо действительных 5 - 6 сажен, но шум её был слышен, хотя и слабо.

Мы сошли по боковому оврагу, круто спускающемуся к речке, и внизу остановились. На верхних 2,3 спуска рос один стелющийся можжевельник, внизу лиственный кустарник, преимущественно барбарис и облепиха, что мне показало около 5 000 фут. высоты для дна долины и более 6 000 фут. для её краев; в долине Мерке я заметил много пролётных пташек, особенно сибирских боровых овсянок (Emberiza pithyornis) и спустившихся с гор водяных щевриц (Anthus aquaticus); также Rutic. erythronota.

22-го мы прошли от первой Мерке вверх вдоль Чарына почти до слияния его вершин, Кегена и Каркары; последняя течёт с юга, с плоскогорья у подошвы Хан-тенгри, высочайшей тяньшанской вершины l (до 24 000 фут.), а Кеген течёт с востока-северо-востока по той же продольной долине, которую западнее пересекают три Мерке.

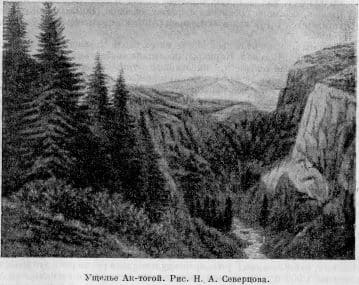

Соединённая река сохраняет направление и имя Кегена до своего входа в тесное и глубокое ущелье, в которое впадают речки Мерке; тут она зовётся Ак-тогоем, а по выходе из ущелья и до устья в Или зовется Чарыном.

Транспорт пошёл прямо по дороге, а я направился вниз по Мерке к Ак-тогою; устье Мерке оказалось непроходимым: тут её овраг заперт известняковым утёсом, через который речка прорывается узкой и темной трещиной, освещаемой солнцем разве в полдень, и то на полчаса.

Я попытался ехать по руслу, но оно быстро суживается и углубляется, и мы, немного вернувшись, чтобы выбраться, поднимались целых полчаса, так как и овраг тут глубже. Крутым и трудным, по нагроможденным уступам скал, густо заросшим лиственным кустарником, оказался и спуск к Ак-тогою, яростно гремящему по гранитным уступам и глыбам и представлявшему почти сплошную массу стремительно бегущей белой пены и брызг.

Невозможно описать страшную дикость этого ущелья, путаницу отвесных, растресканных утёсов, между которыми русло реки углубляется почти на 1 500 фут. и притом часто между нависшими стенами, так что река бурлит и ревёт в непроницаемом мраке; ширина её у устья первой Мерке до 30 сажен и торчащие из русла глыбы гранита часто делят её на протоки.

Поднявшись вверх по Ак-тогою шагов 150, мы опять упёрлись в утёс; далее хода не было, пришлось выбираться из ущелья. Мы поехали степью вдоль реки, держась возможно ближе к последней, и приметили от края ущелья вверх по Мерке весьма явственный спуск, так что Актогойское ущелье прорыто не в самой низкой части продольной долины между обоими хребтами Ала-тау, а в косогоре, в нижней части склона северного хребта, который тут зовётся Куулук-тау и был бесснежен до самих вершин.

На небе была наволочь перистых облаков, и дальние горы вверх по Кегену не были видны, но в полдень они открылись, тоже бесснежные, а далеко за ними, южнее, ещё группа острых и высоких пиков, снеговых сверху донизу; средний, самый острый и крутой, был вдвое выше прочих, и по этому признаку я было подумал, что вижу Хан-тенгри.

Через несколько минут эти дальние горы; скрылись за облаками, но я успел набросать их контур; пиков, окружающих высочайший, гораздо меньше, чем на точном рисунке хантенгринской группы в альбоме П. П. Семёнова, а потому я и не уверен в своём определении виденных мной с берега Ак-тогоя дальних снеговых вершин.

Мы ехали так близко к Ак-тогою, что был слышен его шум, но не видно было и признака ущелья; отлогая степная покатость, поднимавшаяся влево от нас, казалась непрерывной до утёсов Куулук-тау, и на этой степной покатости меня весьма удивила одинокая группа не больших елей, к которой я и поехал.

Ели оказались огромными, но в лощине, круто спускающейся к Ак-тогою и оканчивающейся обрывом, у корней их была густая барбарисовая заросль {Что определяет высоту места ниже 1 000 фут.}. Я сошёл по этой лощине почти до обрыва и срисовал вид Ак-тогоя, который вдали замыкается зачиликской частью северного хребта; глубина трещины тут уже меньше, нежели у устья первой Мерке, глазомерно около 1 000 фут., но течение Ак-тогоя - всё такой же ревущий и пенистый непрерывный порог.

Края щели состоят из великолепного красноватого гранита, на солнце - с золотистым отливом, в тени - с тёмнофиолетовым оттенком; по уступам скал и в боковых рытвинах левого края, тенистого и обращенного к северу, чернеют громадные ели, а на солнечной стороне ущелья купы стелющегося можжевельника; но на нижней половине этого солнечного обрыва можжевельника нет, - опять редкие ели, потому что до дна ущелья не проникает солнца; тут вечная тень и сырость, и гранит покрыт сплошной чёрной корой, по видимому, микроскопических лишаев.

В полуверсте от поднявшегося до степи ельника мы спустились ко второй Мерке, близ её устья, которое оказалось доступным; во всём Тянь-шане и Кара-тау я, порядком их изъездивши, не видал такого угрюмого места.

И эта Мерке, подобно первой, замыкается скалистой стеной и входит в её трещину; вдоль русла - гранитный уступ, по которому можно дойти до самого устья. Тут вечный мрак; воды Ак-тогоя, выше и ниже стремящиеся по порогам, как будто отдыхают в узкой, но глубокой яме, чёрные, стоячие, между совершенно чёрными же и совершенно голыми утёсами, и такой же чёрной стоячей водой оканчивается Мерке. Холодно, сыро, неба не видно, оно закрыто нависшими выступами скал; только чёрный камень и чёрная стоячая вода - что-то вроде преисподней, смотреть подольше, так пригрезится харонова ладья.

В долине второй Мерке растут уже ели до самого устья; ещё более их во всей долине третьей Мерке, между тем как в овраге первой ельники прекращаются у подошвы южного хребта, из которого она вытекает; долины последних двух Мерке, особенно третьей, значительно менее углублены в плоскогорье, нежели долина первой.

Замечу ещё, что у каждой из трёх Мерке плоскогорье образует уступ, так как восточный край оврага поднимается выше западного; особенно значительны эти уступы у второй и третьей, а за последней есть уже спуск к Кегенскому плоскогорью, представляющему совершенную равнину. У подошвы этого спуска течёт реч.

Чарганак, впадающая в Кеген; у её устья мы и остановились, вёрст пять ниже соединения Кегена с Каркарой. Таким образом, Кеген у устья Чарганака упирается в гору и тут же вливается в её трещину, образующую актогойское ущелье; не далее версты от её восточного конца Кеген углубляется в ней сажен на сто, не образуя водопада, а только круто покатый порог; тут верхние края щели сходятся так, что расстояние между ними не более 5 сажен, между тем как внизу русло гораздо шире, что видно в разрезе, если смотреть со входа Кегена в щель.

А смотря сверху там, где сближаются нависшие края щели, ничего не видно: только Кеген (здесь уже называющийся Ак-тогоем) оглушительно шумит во мраке. До устья первой Мерке Ак-тогой всё течёт по одной трещине с востока на запад, а тут поворачивает под прямым углом к северу, всё в щели, входя из продольной трещины в поперечную куулуктауского гранита, южным продолжением которой, в известняке, вливается в Ак-тогой первая Мерке.

Кеген же выше ущелья течёт, как уже сказано, в низких берегах, представляющих обширные поляны, покрытые галькой; на них мой помощник И. И. Скорняков, прибывший много раньше меня к устью Чарга-лака, был выведен из терпения усердной, но безуспешной охотой за серпоклювами Falcirostra kaufmanni, которых нашёл несколько пар.

Они подпускали шагов на шестьдесят, не ближе, получали выстрел и улетали; потом стали летать вдоль реки; он стрелял в лёт - птица косо спускается и падает - вот побежала, легла. Он идёт, ищет-ищет - и нет ничего, скрылась птица.

А прежде подстреленная сидячая не поднимается, отбежит -- и исчезла; да и до выстрела не допустит, не подразнивши многими напрасными подходами. Охота кончилась тем, что не была добыта ни единая, точно так же и я в мае 1864 г. заметил пару этих птиц на гальке у Иссык-аты, в Александровском хребте, выстрелил, одна поднялась, другая осталась на месте, но найти не мог.

Надо прибавить, что и там, на Кегене, галечные поляны изрыты сухими водомоинами, которыми эта светло-серая птица мастерски пользуется, чтобы неприметно перебегать по светло-серой же гальке, от которой её не отличишь, когда приляжет.

На следующее утро, 23-го, опять показались серпоклювы - опять охота, но они были напуганы, и не удалось даже выстрелить. Тут, на южном берегу Кегена, были обширные сазы, т. е. ключевые болота с кочками; я решил на них поохотиться и проехал вверх по Кегену до его слияния с Каркарой, так как казаки рассказывали, что на этих сазах водится множество каких-то особенных гусей; транспорт был направлен прямо на перевал Санташ, самую низкую седловину южного хребта Заилийского Ала-тау, между плоскогорьями Кегенским и Иссыкульским.

23 сентября было днём неудач. На кегенских сазах я не нашёл почти ничего, только увяз с лошадью и основательно вымочился, впрочем, день был тёплый, и я тут же на солнце и обсох; затем поехал увалами по следу транспорта, выехал на р. Чарганак и направился вдоль неё, но тут меня обманул след какой-то кочёвки.

Тропинка, по которой я ехал, упёрлась в гранитный утёс, у подошвы которого Чарганак, вышедши из южного хребта, поворачивает к востоку, течёт так версты четыре, а потом поворачивает на север к Кегену. Ехавши вверх по речке, я по своей тропинке у этого поворота свернул на запад, всё вверх по течению, но увидал тут глубокое ущелье, заросшее густым ельником; это не был вид безлесного Санташа, к которому подъём идет степью, без всякого ущелья, и который был мне известен по описанию П. П. Семёнова.

Я повернул назад к востоку и с восточной стороны объехал упомянутый уже гранитный утёс, между тем уже стемнело, а я потерял дорогу; поехали без дороги, бывший со мной казак взялся вывести меня на Санташ, где он бывал и прежде,- и пошли плутать по увалам и лощинам, пока не выехали на другую продольную долину, совершенно безлесную, как и оставшиеся сзади увалы.

Тут мы увидали заросший ельниками хребет, и между двумя его отрогами отлогий безлесный подъём в темноте показался нам Санташем, тут шла тропинка, но привела нас к узкому лесистому ущелью -- значит не Санташ; опять назад.

Вернувшись на продольную долину, я по ней поехал к востоку, держась подошвы лесистого хребта, так как я знал, что он на Санташе прерывается; тут мы скоро съехали в продольную же лощину и поехали вниз по текущему к ней ручью, на берегу которого, проехавши вёрст шесть, нашли свой транспорт.

Разъехавшиеся в разные стороны мои охотники тут уже съехались, кроме И. И. Скорнякова, прежде меня еще поехавшего утром вверх по Кегену. Сбился я с дороги потому, что принял Чарганак за текущую параллельно с ним Малую Каркару, по берегу которой можно выехать с Кегена прямо на Санташ, и ехал сперва по Чарганаку, а на Малую Каркару, у которой и стоял транспорт, попал уже в продольной долине её верхнего течения, между лесистым главным южным хребтом и безлесным мелко-сопочником его предгорий; и хребет и мелкосопочник кончаются мысами у перевала Санташ, и тут Малая Каркара поворачивает на север.

От её поворота отлого поднимается к югу безлесная долина, густо заросшая травой и сажен в сто ширины, между двумя крутыми мысами, густо заросшими ельником; это и есть подъём на санташскую седловину хребта, подъём едва заметный, так как перевал всего футов на сто выше Малой Каркары.

Почти так же отлог и спуск к Тюпу, однако, приметнее подъёма и значительно длиннее, с версту; уровень Тюпа ниже поворота Малой Каркары, течение умеренно быстро. По измерению Семёнова, санташская седловина на 1 500 фут. (английских) выше уровня Иссык-куля, или 6 500 фут. над уровнем моря.

За Тюпом поднимается хребет Кызыл-кия, несколько выше санташской седловины, но ниже пересекаемого последней лесистого гребня. Утром 24-го Скорняков еще не прибыл на наш ночлег; я велел сопровождавшим меня киргизам поискать его по окрестностям и назначил дневку, тем более, что окрестности Санташа славятся обилием маралов, бородачей и кумаев и я заметил накануне сильный пролёт к Санташу с Кегенского плоскогорья к Иссык-кулю, значит было дело всем моим охотникам для обогащения коллекции.

У нас уже был крупный маралёнок, убитый 22-го в ельниках между вершинами второй и третьей Мерке; часть его мяса я употребил на приманку для бородачей и грифов, высоко летавших над нашим ночлегом; увидавши приманку, они стали летать ниже, а я их до полудня караулил.

Тут я заметил, что и бородачи иногда так же общественны, как грифы; их налетела небольшая стая, штук шесть, были и кумаи, но те летали высоко, вне выстрела, между тем как стая бородачей спустилась весьма низко и кружилась над землёй; они не испугались и того, что я открыто подошёл к приманке стрелять их в лёт, и продолжали пролетать в 40 - 50 шагах от меня.

Я стрелял, но так же безуспешно, как под перевалом Карагай-булак; потом приманку велел переложить подальше от нашей стоянки, для кумаев, на место с удобным подходом из ельника, но до следующего утра кумая добыть не удалось, выждали нашего ухода.

А бородачи и на первом месте приманки подседали к ней, но сидящие не подпускали и на 300 шагов. Бородачи, кумаи и грифы ненавистны охотникам за крупным зверем из казаков и киргизов; они следят за этими охотниками, чтобы есть застреленных ими зверей.

Охотник скрадывает зверя, по местам, часто непроездным конному; убивши, например, марала, он должен его оставить, пока не приведёт лошади; также не легко носить по дебрям и трёхпудовую дикую козу (Cerv. pygargus).

Оставленную добычу охотник до своего прихода прикрывает хворостом, и этого, по единогласному свидетельству казаков, весьма достаточно, если грифы не видят прикрытие, если, например, оно скрыто от них за густыми елями, тогда гриф своим мнимым чутьём не найдет.

Но не то, если грифы видели, где прикрыта добыча; тогда они налетают на кучу хвороста, разворачивают его и наедаются. И хорошо спрятанную поживу им указывают шныряющие по лесной чаще сороки своим криком; сороки тоже неприметно высматривают, куда охотник спрятал добычу, а грифы и бородачи внимательны к сорочьему щекотанью и к полёту привлекаемых им ворон.

В полдень 24-го я поехал с одним казаком на аксуйский пост близ Иссык-куля, где стоял отряд, из которого я должен был взять конвой для прохода за Нарын: поехал, не дождавшись Скорнякова, так как рассчитывал, что, во время дневки транспорта, посланные за ним киргизы или найдут его, или узнают о нём в многочисленных аулах на Тише; случилось, как объясню далее, последнее.

Горные мысы по обе стороны санташской седловины представляют травянистые склоны, почти до низу заросшие ельником; только у вершины перевала видно на западном мысу обнажение, гладкое, точно сточенное; тут известняк, такой же, как на Чилике и первой Мерке, залегает на граните; падение известняка к северу весьма крутое.

Гранит обнажается и у р. Тюпа, по берегам и в русле которого находится ещё множество гранитных валунов. На санташской седловине их, напротив, мало и только самые крупные; сверх того, много гальки, между которой находится и черноватый песчаник.

Большая часть санташских валунов собрана в кучу Санташ, давшую своё имя перевалу, у обнажения известняка; эта куча считается памятником Тимуровых воинов, убитых в походе против тяньшанских горцев-язычников {Это предание рассказывает Семёнов в Петерманновых Записках 1858 г. в своей поездке на Зауку: при походе вперёд Тимур велел сложить кучу валунов, по одному камню на солдата, а возвращаясь, велел уцелевшим солдатам унести по камню, так что оставшиеся в куче валуны соответствовали числу убитых; поэтому можно думать, что до Тимурова похода Санташ был усеян валунами. Замечу кстати, что небольшого озера, упоминаемого Семёновым на Санташе, я не видал; оно, вероятно, севернее поворота Малой Каркары.}.

Переехавши мелководный Тюп, я стал подниматься на хребет Кызыл-кия, Действительно красный (кызыл по-киргизски - красный); он состоит из глинистого песчаника, не слишком твёрдого, но и не рыхлого, густо окрашенного водной окисью железа.

Этот песчаник легко размывается дождевыми и снеговыми водами, а потому изрыт оврагами, по которым рассеяны ели, одинокие и небольшими группами, но не образуя сплошного леса. Есть кое-где и травяные площадки, но более голого камня, долина же Тюпа узка и лесиста.

Подъём на Кызыл-кия не крут; довольно отлог и спуск к р. Джиргалану, который гут течёт по совершенно степной равнине, верстах в трёх-четырёх от подошвы Кызыл-кия. Течение Джир-галана по степи обозначается длинным рядом лиственных деревьев, преимущественно осокорей, отчасти и берёз; есть даже редко рассеянные ели, выросшие из унесённых рекой из горных ельников и выкинутых на берег шишек.

Вид с перевала Кызыл-кия на главный Тянынанский хребет за Джир-галаном должен быть великолепен в ясный день, но я видел только нижние ельники на тяньшанских склонах; выше хребет был затянут серыми облаками, обещавшими дождь; небо над головой было еще голубое, но солнце светило уже тускло сквозь сетку перистых облаков.

Западнее к Иссык-кулю хребет Кызыл-кия обращается в голый безлесный мелкосопочник, безводный и со скудной травой; там много каких-то диких коз, может быть, Antilope subgutturosa; но может быть, и даже вероятнее, Cervus pygargus (С. capreolus, var. asiatica); последних я сам видел на совершенно безлесном, сухом мелкосопочнике южных предгорий Семиреченского Ала-тау, близ р. Или.

Переправа через Джиргалан была мне легка: он течёт многими мелководными рукавами, между которыми, кроме упомянутых деревьев, растёт ещё много кустарника, преимущественно облепихи, барбариса и тала; в этом кустарнике было множество пташек, а на Кызыл-кия я видел редкого в Тянь-Шане русского сокола (Falco peregrinus), преследовавшего горных голубей с белой полосой поперёк хвоста (Col. rupestris).

За Джиргаланом дорога поднялась на степной уступ и версты через три подошла к самой подошве тяньшанских предгорий, вдоль которых идёт до Ак-су - речки, впадающей в Джиргалан близ его устья в Иссык-куль; перед тем нам нужно было переехать ещё несколько притоков Джир-галана, которые, впрочем, все мелководны.

Небо заволоклось тучами, и к закату солнца я был только на половине дороги от Джиргалана к Ак-су; тут пошёл дождь, и последние 15 вёрст своего пути я проехал в совершенной темноте, потерявши дорогу, но постоянно держась подошвы хребта, чего было достаточно.

Часу в девятом я увядал дома аксуйского поста, куда прибыл порядком промокши и проехавши с полудня 50 вёрст. Аксуйский пост [селение Каракол, ныне Пржевальск], учреждённый в 1865 г. по поводу восстания дунгеней против Китая и последовавших беспорядков у нашей семиреченской границы, я застал уже несколько обстроенным и получил в нём квартиру в весьма порядочном трёхкомнатном домике, построенном из прекрасных еловых брёвен.

Была даже в этом зародыше городка {Теперь он сделан уездным городом и переведён к устью Каракола в Джиргаланский залив Иссык-куля.} торговая татарская слободка, с товарами более на киргизскую руку; приходили в Ак-су небольшие караваны и из Кашгара. На своей квартире я встретил пропавшего И. И. Скорнякова, который вернулся с охоты, убивши на Ак-су редкого горного дупеля, отличающегося тем, что держится не по болотам, не на сазах, а на гальке у горных речек; впрочем там, где есть крутые низкие берега из иловатого речного наноса и из-под них сочатся мелкие ключи, а не на тех широких галечных полях, где живёт серпоклюв.

Этот горный дупель всегда одинок, т. е. собственно встречается парами, но парами, держащимися врозь поодаль, саженях в 150 друг от друга; почему Годгсон, нашедший его на Гималае, назвал Scolopax solitaria. У незамерзающих речек он зимует даже на Алтае и в Забайкалье, почему Эверсман назвал его Sc. hyemalis - зимним; но уже на Тянь-шане весьма многие зимой спускаются с гор, и я их добывал у Чимкента. Хвостовых перьев у него 18 - 20, и 3 крайних с каждой стороны чрезвычайно узки, в 1 линию ширины.

Что же касается до Скорнякова, то он, вместо Санташа, 23-го попал на перевал Тобулгаты, спустился к Тюпу, искал транспорт до поздней ночи, ночевал, наконец, в киргизском ауле и через мелкосопочник между низовьями Тюпа и Джиргалана проехал 24-го на Аксуйский пост, где в тот же день, до моего приезда, успел немного поохотиться и препарировать свою добычу для коллекции; 26-го пришёл и транспорт, накануне тронувшийся с Санташа и ночевавший на Джиргалане; прибывшие с транспортом охотники порадовали меня богатой добычей.

На Санташе была добыта дикая коза (Cerv. pygargus) - самец уже с раздвоёнными концами рогов, хотя и не совершенно взрослый, и дивный, огромный старый самец-марал с 12-конечными рогами и в самой свежей зимней шерсти; длина его от конца носа и до конца хвоста была 7 фут. 8 дюйм.; без хвоста 7,1 фут., вышина в плечах 4 фут. 10 дм. 2 лин., вес более 20 пуд., так как выпотрошенного верблюд насилу пронёс 3 версты; и казакам пришлось поддерживать и приподнимать свесившиеся ноги навьюченного марала, чтобы верблюд под ним не ложился, а верблюд был лучший в транспорте; таким образом, и выпотрошенный марал весил не менее 16 пуд. Длина каждого рога по сгибу была с лишком 4 ,1 фут., около 2 арш.

Из птиц были добыты на Джиргалане огромный чёрный гриф Vult. cinereus, с почти 4-аршинным размахом крыльев (9 фут. 4,2 дм.); великолепный старый могильник, Aq. imperialis, в совершенно свежем пере; красивый самец только что открытой мной в Тургени Ruticilla lugens и много других пташек в коллекцию; пролёт был в полном разгаре, и птицы тянули через Санташ на Иссык-куль, причём даже такие боровые, как белоголовые овсянки (Emberiza pithyhornis), тянут степными местами по продольной долине между обоими хребтами Заилийского Ала-тау, на которой текут Чилик, три Мерке и Кеген.

В эту долину птицы, летящие с севера, пробираются преимущественно прорывами Чилика и Чарына через северный хребет и встречаются с спускающимися с гор с обоих хребтов: и те и другие тянут на восток, вдоль долины через Санташ, перелетают к Иссык-кулю и по берегам его тянут опять к западу, чтобы через разные понижения Тяньшанских хребтов к юго-западу от Иссык-куля попасть на среднее течение Сыр-дарьи в тёплую долину Ферганы, в Кокандском ханстве.

Другой пролётный путь, замеченный в эту же поездку, направляется от низовьев Чарына и Чилика вдоль северной подошвы Заилийского Ала-тау, через Иесык-талгар и Верное; юго-западное продолжение последнего пути, через Токмак, Аулие-ата, Чимкент и Ташкент, всё вдоль степной подошвы разных тяньшанских хребтов, я уже успел изучить в прежние годы, 1864 – 1866 г.г.

Вот орнитологический сбор и наблюдения на этом пути 21 - 26 сентября:

21-го добыты: Accentor atrogularis на Чилике; Otis tarda на Джаланаше; замечены на Чилика Aq. imperialis, Palco lanarius, F. subbuteo, Ast. nisus, Ruticilla erythronota, на Джаланаше Alauda arvensis, Syrrh. paradoxus, Falco tinnunculus, ловящий мышей. На Мерке чиликские пташки (но не хищные) Emberiza pithyornis, Falcirostra kaufmanni; у её вершин, в горах, много Gypaetos barbatus, Gyps fulvus, G. nivicola, Vultur cinereus.

22-го добыты на трёх Мерке: Emberiza pithyornus, Ruticilla erythronota, Anthus aquaticus; замечен Cinclus leucogaster.

23-го добыты: на Кегене Mergus merganser; на Чарганаке Alauda arvensis, A. albigula, Anth. aquaticus, Accentor atrogularis; Emberiza pithyornus, которая тянет одиноко, парами и стаями, иные пары иа двух самок; Columba rupestris.

Замечены на Кегене Gircus cyaneus, Buteo leucurus, Vanellus cristatus, Otis tarda, Falcirostra kaufmanni; они же, кроме последней, и по Чарганаку, и ещё Falco tinnunculus, Perdix daurica, замеченная и накануне у трёх Мерке.

24-го. Санташ, Добыта Accentor atrogularis; ниже у Тюпа, в мелкосопочнике, Alauda brachydactyla; замечены на Санташе; пролётом все кегенские и чарганакские птицы, виденные 23-го, все грифы и бородачи, виденные 21-го; на Кок-кия, Тюпе и Джиргалане, в ельниках и кустах, ещё Turdus viscivorus, T. atrogularis, Falco tinnunculus, F. peregrmus, Columba rupestris, Emberiza cia (и на Уч-мерке), Troglddytes nipalensis, Phyllopneuste superciliosa, Parus songarus n. sp., Cinclus leucogaster на Тюпе, Perd. daurica только в кустах, но не в ёлках.

25-го добыты на Тюпе Turdus merula, Anas crecca.

26-го добыты на Джиргалане: Alauda cristata, Al. arvensis, Aquila imperialis, Vultur cinereus, Emberiza pithyornis, Serinus ignifrons (S. pusillus Pall.), Anthus aquaticus, Accentor atrogularis, Ruticilla erythrogastra, Rut. erythronota, Parus cyanus.

24 - 27-го добыты на Ак-су: Scolopax hyemalis, Accentor atrogularis, Ruticilla lugens, Motacilla personata, Corvus cornix hybrida; замечены: Fregilus graculus, Grus virgo, последний на пролёте; довольно много Perdix daurica, и вообще те же птицы, как и на Санташе.

А всего за эти дни, на Кегенском плоскогорье и у Иссык-куля найдено 44 вида птиц; тут же перечислю вообще добытых и виденных у Иссык-куля.

29 сентября - 1 октября, южный берег озера, от Ак-су до р. Барскауна, добыты! Totanus glottis, Saxicola salina, S. talas, Ember. schoeniclus, Fringilla montifringilla, Serinus ignifrons, Acanthis cannabina, Corvus cornix hybrida, Ibis falcinellus, Larus cachinnans, Anthus aquaticus, Emberiza cioides, Erythrospiza incarnata, Ember. pyrrhuloides, Ruticilla erythronota, Ember. cia, Accentor atrogularis, Phasianus mongolicus, Sylvia curruca; замечены ещё: Alauda arvensis, Carduelis orientalis, Anascrecca, Gypaetos barbatus, Scolopax gallinago, Aquila imperialis, Circus cyaneus, Fulica atra (и добыта), Anas clypeata, A. acuta, Charadrius pluvialis, Ruticilla phoenicura, Aegolius otus, Phalacro corax carbo, Anser middendorffi nob. (A. grandis, midd. nec. pall.), норы Coracias garrula и Merops apiaster, из Emb. schoeniclus показалась северная var. minor.

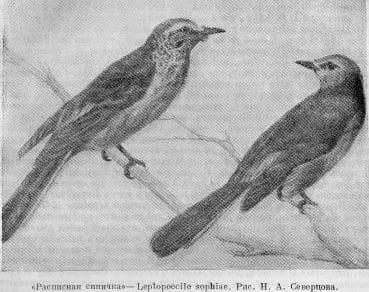

2 - 4 октября, ущелье Барскаун, добыты: Cinclus asiaticus, Ember. cioides, Leptopoecile sophiae, n. sp., Carpodacus rhodochlamys, Parus songarus, Falcirostra kaufmanni, Caryocatactes nueifraga, Ember. schoeniclus, Ember. cia, Parus rufescens n. sp.; замечены: Ruticilla erythronota, Phyllopneuste fulvescens, Astur nisus, Turdus atrogularis, Ember. cioides, Alauda cristata, A. arvensis -- последние две в безлесных расширениях ущелья; всего 75 видов, из которых 69 на пролётном пути Кеген - Санташ - Иссык-куль.

Вообще, в две недели, от 21 сентября до 4 октября, замечены и большею частью добыты 75 видов птиц, перечисленных в выноске, что составляет почти четверть всей найденной мной в 4 года орнитологической фауны Тянь-шаня; надо ещё заметить, всё это количество видов, большею частью во множестве особей, найдено мимоходом по пути, конечно, при старательных поисках на каждом переходе.

Потому Иссык-куль и окружающие его горы поразили меня богатством своей орнитологической фауны, невиданным в прежние экскурсии по более западным частям Тяньшанского нагорья, тем более, что много видов летних птиц уже успело отлететь, а прилётных с севера найдено весьма немного: серые вороны (Gorv. cornix), камышовые овсянки (Emberka schoeniclus), ржанки (Charadr. pluvialis), дикие гуси (Anser middendorffi), прочие все местные, так что остальные 71 вид птиц, найденных мимоходом в две недели, суть только остаток летней фауны.

Обильны также и зверями горы у Иссык-куля и Кегенского плоскогорья. У последнего, на Куулук-тау, множество архаров [горные бараны] (Ovis karelini nob.) и теков (Gapra sibirica); оба вида есть и на хребтах у Иссык-куля, где держатся выше ельников; в последних многочисленны маралы, дикие козы и пушные звери, медведи (Ursus leuconyx nob.) с весьма пушистым, но не густым и худоцветным мехом, и великолепные куницы (Mustela martes), которые здесь, впрочем, меньше, чем где-нибудь, отличаются от живущих по безлесным утёсам белодушек (Mustela foina); кроме того, есть ещё порода с более коротким хвостом, средняя между куницей и соболем (Mustela intermedia nob.), у которой и мех чернее и пушистее, приближаясь к соболиному.

Волки (Canis lupus), лисицы (Canis vulpes) везде во множестве; у волков на затылке и хребте длинная черная ость образует род гривы. В неприступных ущельях не слишком редок и красный горный волк (Canis alpinus), по своему длинному хвосту и невысоким ногам похожий на огромную лисицу, - но он строго ночной зверь, и так осторожен, что почти никогда не попадается, хотя исправно следит за кочеванием киргизов в горах и не упускает случая ночью поживиться за счет их стад.

И простой волк, усердно отгоняемый и преследуемый киргизами, здесь осторожнее, чем в России, при всей дерзости своих нападений на стада; при своей чуткости и множестве убежищ, волк в горах весьма редкая добыча для охотника и попадается реже медведя, хотя гораздо многочисленнее.

По безлесным горам и плоскогорьям водятся ещё степные караганки или сероватые, темнобрюхие лисицы (Canis melanotis) и множество сурков (Arctomys baibacina Brdt.), которых норы, группированные сотнями, я видел, например, на Уч-мерке и у Кегена.

По всяким местностям, но спорадически, многочисленны ещё кабаны (Susscrofa aper) и монгольские зайцы (Lepus tolai), первые и в лесах, и по сазам, и в безлесных горных долинах -- всего более, впрочем, в камышах у устьев Тюпа и Джиргалапа, всего менее - в ельниках.

Таковы, кроме не дающегося в руки красного горного волка, предметы звериного промысла, но этим не кончается каталог даже крупных зверей: встречаются ещё, впрочем редко, кобланы, или горные барсы (Felis irbis Ehrb.), ещё реже тигры (Felis tigris L.), чаще поднимающиеся с Или и Каратала на северные склоны Заилийского и Семиреченского Ала-тау; на последнем я сам, в начале сентября 1867 г., встретил тигра в ельниках у Коры.

Чаще попадаются рыси (Felis lynx). Из мелких пушных зверей я пропустил ещё горностая (Foetorius ermiiieus), хорька (Foetorius putcrius) и алтайского хорька (Foetorius alpinus Gebl.). Помнится ещё, что слыхал о выдрах (Lutra vulgaris) по низовьям речек, текущих в Иссык-куль, но не уверен; на Чу выдра положительно водится; наконец, перечисляя зверей, забыл ещё барсука (Meles taxus), весьма нередкого у Иссык-куля, как и во всём Тянь-шане.

Только что поименованные звери доставляют весьма обильный и разнообразный звериный промысел, но, к сожалению, вообще малоценный, кроме куниц. Они вместе с лисицами составляют главный пушной товар Семиреченской области; до бунта же дунгеней всего ценнее были молодые, еще мягкие, маральи рога (панты) для продажи китайцам; однако, после разорения пограничных китайцев инсургентами и прекращения ими те всякой торговли Семиречья с внутренним Китаем, шедшей через Кульджу и Урумчи, на маральи панты уже нет покупателей.

Богат Иссык-куль и рыбой, которой виды малочисленны, но зато встречаются во множестве особей, именно сазаны (Cyprinus carpio), османы (рода Oreinus)и маринки (рода Schizothorax), с почти ядовитой икрой, производящей рвоту.

Зато сазаны превосходны и так многочисленны в устьях Тюпа и Джиргалана, что их можно колоть пиками, впрочем, вероятно, только в мае, когда входят в речки метать икру. Семиреченские казаки весьма хвалят Иссык-куль как привольную местность и, говоря об этом приволье, особенно распространяются об обилии дичи, зверя и рыбы; ценят и обилие леса; у восточной половины Иссык-куля находится самая лесистая часть тяньшанских хребтов, всё ельники, лиственного леса не много, в нижних частях ущелий более осокорь; кое-где в ельниках берёза и рябина, но много кустарника.

Пастбища обильны: и на джиргаланской равнине, и в расширениях ущелий, и по травянистым склонам хребтов, а всего более на смежном кегенском плоскогорье; в расширениях ущелий и в мелкосопочнике тяньшанских предгорий довольно и сенокосов.

Низовья речек, вообще, удобны для орошений полей, а у Джиргалана, где хр. Кызыл-кия приближается к южной окраине Иссык-куля хр. Терскей-Ала-тау, составляющему и северную окраину большого нарынского сырта (плоскогорья), земледелие возможно и без орошения, при летних дождях, также и у устья Тюпа; только эти площадки, удобные для русского земледелия, довольно ограничены; джирга ланская, впрочем, вёрст 30 в длину и 3 - 7 в ширину, тюпская -- гораздо меньше.

Есть ещё, впрочем, промысел, вполне возможный на Иссык-куле и гораздо более привлекательный для казаков, нежели земледелие, потому что требует меньшего труда: это пчеловодство, обеспеченное хорошим сбытом мёда в Ташкент, Коканд и Кашгар.

Пчеловодство, весьма значительное и цветущее в Лепсинской станице, вполне успешно перенесено казаками и в станицы заилийские - в Верное, Талгар, Иссык и пр., где пчельники находятся в поросших лиственным лесом предгорьях; обилие цветущих кустарников и трав у Иссык-куля обещает и тут успех для этого любимого казачьего промысла.