You are here

Курганы с «усами» в Центральном Казахстане.

Надмогильные сооружения в Центральном Казахстане.

«Своеобразные памятники Казахстана - «курганы «с усами» - привлекают внимание ученых уже около полувека. В конце б0-х годов этот вид погребальных сооружений стал темой специального исследования. В результате археологических работ М. К. Кадырбаев выяснил назначение всего сложного комплекса сооружений и выделил четыре варианта курганов «с усами». С расширением археологических исследований такие комплексы были открыты и за пределами Центрального Казахстана, в частности в районе Верхнего Прииртышья. За двухсотлетний период археологического изучения в Восточном Казахстане были учтены самые разнообразные памятники от эпохи палеолита до средневековья. Однако курганы, известные теперь в науке как «курганы с усами», здесь были неизвестны».

Древности Казахстана. «Курганы «С Усами» Восточного Казахстана». Ф. X. Арсланова. 1975 год.

Погребальные обряды в Центральном Казахстане.

Обширную территорию Центрального Казахстана в эпоху раннего железа населяли племена, оставившие удивительно однообразные и устойчивые по форме погребальные сооружения. На западе и востоке, севере и юге Сары-Арки, в открытых степях, горных и речных долинах распространены курганы с насыпью из земли и камня, монументальные сооружения получившие в научной литературе не совсем удачное название курганы «с усами». В отличие от других памятников Центрального Казахстана оба типа курганов не составляют больших могильников.

В одном могильнике их бывает не больше 10 - 15. Соотношение первого и второго типов курганов в могильниках может быть выражено как один к пяти или десяти, иными словами, на каждый могильник, состоящий из 5 - 10 обычных курганов, приходится один курган с каменными грядами.

Такая пропорция соблюдается не во всех районах Центрального Казахстана. Больше могильников с курганами второго типа в Улутауском, Шетском, Актогайском и Каркаралинском районах Карагандинской (Улытауской – А.П.) области, т. е. в центральных районах Казахского мелкосопочника.

В других, периферийных по отношению к ним районах количество их постепенно убывает. Вообще ареал курганов с каменными грядами вполне определенен и охватывает на западе район Улутауских гор и верховья реки Ишим, на севере - южные районы Кокчетавской (Акмолинской – А.П.) области, до Щучинска и озера Борового, на востоке - зону плоских увалов и низкого мелкосопочника Павлодарской области, до районов Чингизского хребта и его обрамлений.

Южная граница доходит до северных районов Прибалхашья и Бетпак-Далы. Само собой разумеется, что рассматриваемая территория является лишь областью наибольшей концентрации памятников данного типа, но не исключена возможность нахождения отдельных курганов за ее пределами.

Известен, например, случай открытия подобного кургана в Поволжье. В Южном Казахстане и Семиречье также обнаружено несколько таких курганов. Этот весьма своеобразный тип погребальных сооружений - один из основных отличительных признаков тасмолинской культуры, выделяющих ее из других культур скифского времени как сопредельных, так и более отдаленных территорий.

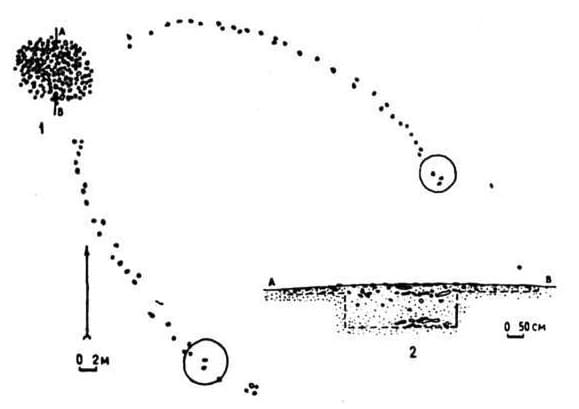

Чем же он примечателен и каковы его особенности? В настоящее время можно считать доказанным, что курганы «с усами» представляют собой сложный погребальный комплекс каменных сооружений, встречающийся в нескольких вариантах.

Он состоит из основного кургана большого размера и примыкающего к нему с восточной стороны или расположенного на значительном расстоянии малого кургана небольшой высоты и отходящих от него на восток двух каменных гряд шириной 1,5 - 2 метров и длиной от 20 до 200 и более метров.

Каменные гряды имеют форму полудуг и часто в начале и конце ограничены круглыми каменными сооружениями курганного типа. Таким образом, в понятие курган «с усами» входят три составные части, или элемента искусственных сооружений: большой курган с погребением человека, малый с захоронением коня и глиняным сосудом и каменные гряды.

Рассмотрение в отдельности какой-либо составной части в конечном счете приводит к неправильному пониманию всего комплекса в целом. Именно в этом и состоит основная ошибка исследователей, определявших курганы «с усами» как памятники только ритуального назначения.

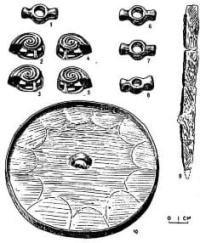

Основной курган заключает в себе погребение, которое сопровождается, если оно не разграблено, большим количеством разнообразного инвентаря. Малый курган не имеет могильной ямы. Под его насыпью, в центре, на уровне погребенной почвы обычно находят конский скелет или его отдельные кости (череп, кости ног), а в восточной части - один, реже - два глиняных сосуда.

Описанный тип кургана «с усами» наиболее распространен, но встречаются и другие его варианты. Одним из них являются сдвоенные курганы, когда малый курган расположен не с восточной, а с южной стороны от большого кургана.

В этом случае они, как правило, одинакового размера. Такая планировка памятника известна по раскопкам Б. Н. Жданова. Курганы аналогичной планировки были изучены нами в 1957,1958 и 1962 г..г. в урочищах Егиз-Койтас, Коктал и Карамурун.

Другим вариантом надо считать совмещенный тип курганов «с усами», который имеет две разновидности: малый сооружен на вершине большого, и под одной насыпью сливаются два кургана. Следует особо отметить, что независимо от вариантов планировки любой из них состоит из тех же элементов, которые имеются в основном типе: курган, содержащий погребение человека, курган, заключающий захоронение коня или отдельных его костей, глиняный сосуд, и каменные гряды (усы), тянущиеся обязательно в восточном направлении.

В сдвоенных курганах погребение, как правило, было в северном кургане, а в южном находились отдельные части конского скелета и глиняный сосуд. Единичный случай сооружения малого кургана на вершине большого зафиксирован в урочище Карабие.

Весьма интересно, что даже такое конструктивное изменение не отразилось на погребальном ритуале. Под насыпью малого кургана, несмотря на необычность его расположения, найден раздавленный глиняный сосуд. Другой разновидностью этого же варианта следует считать курган 19 из могильника Тасмола.

Он не имел восточного (малого) кургана, функции которого выполнял основной курган. Под его насыпью, в восточной стороне, на древней поверхности лежали обломки двух глиняных сосудов, а в центральной части находилась погребальная камера.

Курган подобной планировки, но значительно более позднего времени известен и из урочища Канаттас. В целом накопленный материал достаточно убедительно характеризует особенности погребального обряда древних племен Центрального Казахстана.

Курган «с усами» следует рассматривать как единый комплекс, состоящий из основного погребения в большом кургане и относящихся к нему сооружений ритуального характера. Однако, если одновременность этих сооружений с погребением не вызывает сомнений, то конструктивные особенности каменных гряд остаются до сих пор в определенной степени загадкой. М. П. Грязнов высказал предположение, что это остатки невысоких стен с башенно-столбовыми сооружениями на концах.

Летом 1958 года автор специально изучал каменные гряды трех курганов «с усами» в урочище Сангру, однако их плохая сохранность не позволила уловить в деталях форму и порядок сооружения. Было лишь замечено, что каменные гряды не являются вымостками или дорожками из плоских камней, а состоят из отдельных звеньев, образующих гряду длиной в несколько десятков метров и шириной 1,5 - 2 метров.

Между этими звеньями иногда были вкопаны вертикально массивные каменные плиты (Карабие I). Каждое такое звено с длинных сторон ограничивали ряды каменных плит, врытых на глубину 10 - 15 см, а полутораметровый промежуток между ними закладывали бесформенными обломками камня.

Сравнив количество камней с длиной и шириной гряд (60 - 80 небольших обломков камня на участок длиной 5 метров, шириной 2 метра), мы получили в среднем два ряда камней высотой 20 - 30 см. Совершенно другую конструкцию каменных гряд выявил в 1961 году А. М. Оразбаев.

На участке исследованной им гряды с круглым окончанием было два ряда каменных плит, перегороженных поперек торцовыми плитами. Гряда заканчивалась сооружением в виде круглой ограды из плашмя положенных плит. Двумя годами позже в урочище Даныбай мною была изучена еще одна каменная гряда.

Вскрытая гряда длиной 20 метров состояла из примыкающих друг к другу 15 колец из крупного камня, положенного плашмя. Вся площадь колец была забита камнями, и так, что гряда казалась состоящей из цепочки небольших курганов, сомкнутых между собой.

Диаметр самого большого кольца, которым оканчивалась восточная часть гряды, равнялся 2,5 метров, все остальные кольца имели диаметр 1,5 - 2 метров. Поскольку эти реконструкции основаны на единичных фактах, пока не следует делать каких- либо обобщений, хотя уже сейчас несомненно, что каменные гряды (усы), это в какой-то степени архитектурные сооружения, построенные, как показали два примера, не везде одинаково.

Могильные ямы, которые устраивали, как уже говорилось, под насыпью большого, или основного кургана, имели овальную форму, их максимальный размер - 2 х 1 метров при глубине до 2 метров. Они всегда были перекрыты сверху массивными каменными плитами.

В ямах находились одиночные погребения, на спине, в вытянутом положении. Второй тип надмогильных сооружений представлен обычными курганами с каменной, смешанной и земляной насыпями. Под насыпью находились кольца из крупных обломков дикого камня, а основания их опоясывали рвы.

Рвы обычно встречаются у курганов с насыпью из земли или земли и щебня. Каменные кольца бывают под земляными, смешанными и каменными насыпями, хотя в последнем случае не всегда легко обнаруживаются. Рвы и каменные кольца выявлены не у всех курганов.

В обоих основных типах курганных сооружений прослеживается один и тот же погребальный обряд. Курганы как первого, так и второго типа содержат под насыпью, как правило, одиночное погребение в грунтовой, овальной формы яме, перекрытой сверху каменными плитами.

Погребенные в курганах второго типа зафиксированы в том же положении и имеют ту же ориентировку, что и в памятниках первого типа. Следует отметить чрезвычайно устойчивую конструкцию могильных сооружений и постоянство погребального обряда, бытующих с небольшими изменениями с VII по III в.в. до н. э.

Несколько отличаются, помимо инвентаря, некоторые погребения могильников Тасмола I, V и VI, относящиеся, как мы увидим далее, к VII - VI в.в. до н. э. В этих курганах ямы рыли с таким расчетом, чтобы третья часть ее площади оставалась свободной после захоронения человека.

Таковы в общих чертах особенности погребальных сооружений тасмолинской культуры Центрального Казахстана.

Источник:

«Древняя культура Центрального Казахстана». Д. X. Маргулан. К. А. Акишев, М. К. Кадырбаев, А. Моразбаев. 1966 год.