You are here

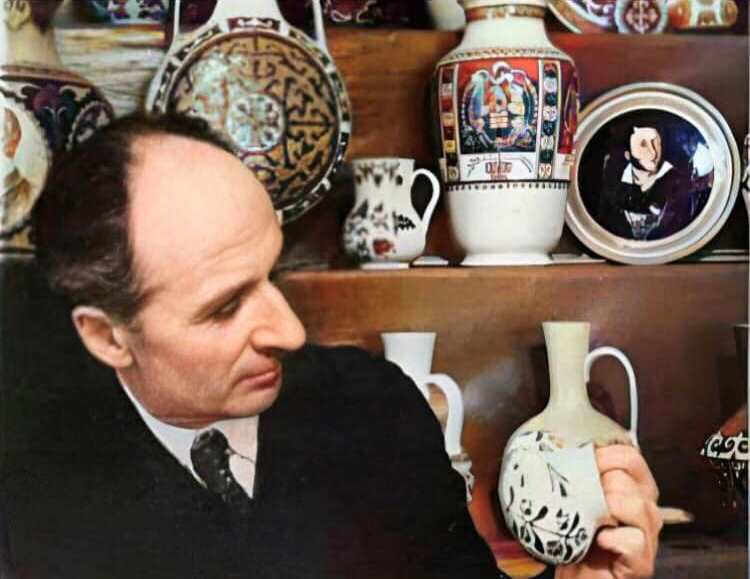

Иосиф Белоскурский первый директор НЭКС Алма-Ата.

Иосиф Белоскурский – первый организатор и директор научно-экспериментальной керамической станции города Алма-Ата.

«Почетно древнейшее ремесло -

суровая дружба с праматерью-глиной…

С обрывов коричневых глину берут,

и топчут, и жгут, обливают свинцом,

и диким узором обводят потом

земной, переполненный светом, сосуд, где хлебы затеют из теплой муки,

пока, почернев и потрескавшись в меру,

он в землю не сложит свои черепки,

на ощупь отметив такую-то эру».

Ольга Берггольц. «О гончарах».

В ноябре 2025 года исполнится девяносто лет со дня открытия в городе Алма-Ата Научно-экспериментальной керамической станции, более известной как НЭКС, высокохудожественные керамические изделия которой были широко известны не только в Советском Союзе, но и за рубежом.

В настоящее время изделия НЭКС, особенно изготовленные в конце 1930-х – начале 1940-х годов, высоко ценятся коллекционерами не только в Казахстане, но и далеко за его пределами. Но об истории создания НЭКС и об её первом организаторе и директоре неизвестно практически ничего.

Даже краеведы, изучающие историю Алматы, к которым я обращалась, даже не слышали имя Иосифа Белоскурского, известного украинского керамиста, который в 1935 году организовал первое керамическое производство в городе Алма-Ата (название города в те годы не склонялось - Г.А.).

Причины появления Белоскурского в Казахстане до сих пор также являются дискуссионными: то ли он был вынужден уехать из Украины по каким-то причинам, то ли приехал в Казахстан по приглашению Казакского краевого союза кустарно-промысловой кооперации «Казпромсоюз», который в 1930 году стал членом Всесоюзного совета промысловой кооперации (Всекопромсовет).

Об этом украинском мастере, стоявшем у истоков алма-атинской керамики, в истории декоративно-прикладного искусства Казахстана также известно до обидного мало. Его называли тремя именами – Иосиф, Осип, Александр. По паспорту он был Иосиф, в Украине его называли Осипом, в некоторых современных источниках – Александр.

Об этом загадочном человеке, носящем библейское имя Иосиф, в 2020 году мне практически ничего не было известно. Но раз появился интерес, то я встала в точку «zero» посередине огромного информационного поля. Сначала искала хаотично.

Была надежда, что во Всемирной сети я найду всю информацию, касающуюся НЭКС и Иосифа Белоскурского. Но не тут-то было! Поэтому возникла потребность пойти в архивы, Национальную библиотеку, найти людей, работавших в разные времена в НЭКС или слышавших о нём и имеющих желание поделиться со мной своими воспоминаниями.

Первые сведения, касающиеся его деятельности в Украине, были следующими: он родился 17 июня 1883 года в городе Коломыя (современная Ивано-Франковская область, Украина) в бедной семье. В то время город Коломыя находился в составе Австро-Венгерской империи.

Учился в Коломыйской гончарной школе, после окончания которой работал на фабрике Левинського во Львове, в 1917 году был заведующим в гончарной школе в городе Глинск, мастером керамики в Миргородской художественно-промышленной школе имени Николая Гоголя, основанной в 1896 году.

Белоскурский являлся автором множества учебников по керамике:

«Как делать глиняную посуду» (1911 г.), «Керамическая технология. Для кустарно-промышленных школ и учебных мастерских» (1928 г.), «Глиняная крышка и как произвести её ручным и машинованным способом» (1930 г.), «Курс керамической технологии» (1930 г.), «Кафлярство» (1932 г.).

В статье «Новый взгляд на керамику» из журнала «Антиквар» № 93 (ноябрь-декабрь 2015 г.) говорится о том, что «с момента основания и до 1930-х г.г. в МХПШ (Миргородская художественно- промышленная школа – Г.А.) преподавали и творчески работали художник и этнограф Опанас Сластион, архитектор и график Василий Кричевский, художники Ефим Михайлов, Иван Падалка, Фотий Красицкий, скульпторы Евгений Сагайдачный, Фёдор Балавенский, график София Налепинская-Бойчук, керамист Иосиф Белоскурский», «с ростом популярности миргородских художественных изделий в пределах Российской империи и на международных выставках к преподаванию в школе начали привлекать зарубежных специалистов: немца Эмиля Мауте, австрийских подданных Станислава Патковского, Игнатия Березовского, Франца Печа, Иосифа Белоскурского» [1].

Если в некоторых украинских источниках есть документально подтверждённые факты о деятельности И.Н. Белоскурского в Украине [2], да и то с некоторыми неточностями и ошибками, то о казахстанском периоде его жизни и его деятельности в качестве первого директора НЭКС мало что известно.

Информация о нём носит крайне скудный, отрывочный, иногда, с «лёгкой» руки некоторых исследователей, ошибочный характер. На одном из антик-форумов я нашла немного сведений о Белоскурском со ссылкой на диссертацию казахстанского искусствоведа Светланы Аркадьевны Шкляевой на тему «Проблемы развития прикладного искусства Казахстана:

Советская эпоха – период независимости» на соискание степени кандидата искусствоведения, которую она защитила в 2010 году.

В библиотеке Академии наук РК нашла её диссертацию, в которой, на мой взгляд, присутствует ряд досадных неточностей.

Так, даже одна из букв инициалов Белоскурского неверна. С.А. Шкляева писала:

«В 1935-м году в Алма-Ате была организована Научно- экспериментальная керамическая станция Казпромсовета. Руководил станцией А.Н. Белоскурский, приглашённый специалист из Западной Украины. По воспоминаниям Ф.А. Писмана [3], записанным мною в 2004 году, А.Н. Белоскурский преподавал в Львовском политехническом институте, занимаясь научной работой: на Украине были известны его учебники и исследования по керамике» [4].

Александром Николаевичем, по словам С.А. Шкляевой, с которой состоялся телефонный разговор 13 февраля 2023 года, Белоскурского так называл бывший главный художник завода художественной керамики Феликс Андреевич Письман.

Можно предположить, что он перепутал имя первого директора НЭКС, поскольку начал работать на керамической станции только с 11 ноября 1968 года [5], то есть спустя двадцать пять лет после смерти Белоскурского. Отрывки из диссертации С.А. Шкляевой попали во Всемирную сеть, закрепив, таким образом, ошибочное написание имени первого организатора и директора НЭКС: «А.Н. Белоскурский».

К сожалению, эта ошибка стала каскадной, повторяясь в дальнейших статьях С.А. Шкляевой [6, 7] и кочуя в исследования авторов из других стран [8]. Даже сейчас, спустя восемьдесят один год со дня смерти Иосифа Николаевича Белоскурского, она бросается в глаза в текстах, где описываются керамические изделия НЭКС на казахстанских и зарубежных маркет-плейсах.

В книге казахстанского архитектора Т.К. Басенова «Прикладное искусство Казахстана», про Белоскурского нет ни слова, хотя упоминается о созданной им керамической станции в городе Алма- Ата:

«Промысловые артели имеют узко специализированный профиль и основным своим направлением в творчестве избирают декоративно- прикладное искусство. Таковы, например, Научно-экспериментальная керамическая станция Казпромсовета в Алма-Ате, артель «Ковровщица» и другие» [9].

В книге Г. Поздняковой и Н. Синенькой «Казахские сувениры» также нет упоминания об организаторе и первом директоре НЭКС. Написано только, что «основной центр создания современной керамики в Казахстане – Алма-Атинский экспериментальный завод художественной керамики.

Он вырос на базе научно- экспериментальной станции, основанной в 1935 году» [10]. В итоге пришлось идти в архивы: Центральный государственный архив Республики Казахстан, архив Казахского национального медицинского университета имени С. Асфендиярова и Государственный архив города Алматы.

Почему я сначала пошла в архив Казахского национального медицинского университета имени. С. Асфендиярова? Мне повезло найти, познакомиться и несколько раз встречаться с Валентиной Фёдоровной Садовской, 1940 года рождения, всю жизнь проработавшей на заводе художественной керамики (бывшей НЭКС) от ученицы до главного художника.

Однажды она как-то обмолвилась о том, что жена Белоскурского, технический руководитель станции Антонина Тимофеевна Никитина, советовала дочери идти учиться на врача. Садовская пришла на станцию в 1958 году, сразу после окончания школы, и училась рисовальному делу у Никитиной в течение трёх лет, пока та не ушла на пенсию в 1961 году.

Если дочь прислушалась к совету матери, то она должна была поступить в единственный медицинский институт в Алма-Ата. Мои догадки оправдались. Галина, окончив школу № 36 им. Л.М. Кагановича с серебряной медалью в 1951 году, поступила в Алма- Атинский медицинской институт имени В.М. Молотова.

Нашёлся список выпускников лечебного факультета 1957 года, в котором под номером тринадцать числилась Галина Иосифовна Белоскурская. К счастью, после долгих поисков в архивах КазНМУ, нашлось даже личное дело Г.И. Белоскурской, 1933 года рождения, украинки.

В одной из двух её автобиографий, написанных лично от руки, есть подтверждение того, что её отец, Белоскурский Иосиф Николаевич, украинец по национальности, беспартийный, умер от тяжёлой болезни 26 августа 1943 года [11].

Работая с документами архива города Алматы, я нашла справку о смерти Иосифа Николаевича Белоскурского, умершего от воспаления лёгких в городе Алма-Ата, улица Виноградова, 121, в актах гражданского состояния о смерти с № 1001 по № 1473 Сталинского района города

Алма-Ата под номером 1450, датированном 26 августа 1943 года (врачебное свидетельство о смерти Поликлиники Турксиба). Паспорт III ПХ № 530762. Заявитель – Старцева [12]. В домике № 121 по улице Виноградова, рядом со станцией, жила семья Белоскурских.

Причины появления Белоскурского с семьёй в Алма-Ате до сих пор не подтверждены документально. Олесь Пошивайло, известный украинский исследователь-керамолог, приводит цитату керамолога Александра Тищенко о том, что будто бы «после закрытия в 1935 г.

Макаро-яровской керамической кустарно-промышленной школы, её мастер Михаил Кирячок вместе с группой мастеров, выехал в Киргизию, где украинский технолог-керамист Осип Белоскурский якобы организовал гончарное производство».

Но далее добавляет, что «один из учеников школы – Адам Воскобой – в одном из своих писем свидетельствовал о том, что Михаил Кирячок уехал не в Киргизию, а в Казахстан».

Также он сообщает следующее:

«К тому же, до сих пор никто из учёных так чётко и не сказал, что художники и технологи спешили в Среднюю Азию не по собственной воле и вовсе не потому, что в Украине для них не было соответствующей работы.

На самом деле, талантливые люди таким способом спасали себя и свои семьи от бериевских репрессий: в Украине у них оставалась только одна перспектива – завершить свой земной путь в застенках или в лагерях НКВД. Возможно, они выбыли туда насильно, как в ссылку, по суду репрессивных органов» [13].

Доказательств такого предположения относительно именно Иосифа Белоскурского в статье, увы, не приводятся. Архивными документами, доказывающими факт преследования Белоскурского со стороны НКВД и его вынужденного отъезда из Украины, я не располагаю.

Наиболее вероятной версией появления Белоскурского в Алма- Ате, на мой взгляд, может являться тот факт, что в начале 1930-х годов Украина взяла шефство над Казахстаном, в котором «развёртывается строительство казакской пролетарской культуры, культуры национальной по форме, социалистической по содержанию.

Развёртываются всеобуч, политехнизация, ликвидация неграмотности». Так, в 5 июля 1931 года специальный корреспондент из Харькова по фамилии Горб, сообщал, что эшелон с политехническим оборудованием «будет отправлен в первой половине июля.

В состав его войдёт оборудование для четырёх технических станций, двадцати девяти мастерских, двадцати шести рабочих комнат, различного рода вспомогательные материалы, библиотеки. Эшелон будут сопровождать рабочие-ударники, комсомольцы, школьники, пионеры и представители Советской Украины.

Отправка Украиной эшелона политехнического оборудования Казахстану, имеет, безусловно, глубокое политическое значение; это чрезвычайно яркий факт в укреплении интернациональной, братской связи двух советских республик» [14].

Вполне возможно, что именно в рамках такой интернациональной, братской помощи Укопромсовет мог по просьбе руководства Казпромсовета при Совнаркоме КазССР послать украинских специалистов, в том числе и керамиков, в Алма-Ата для организации деятельности экспериментальной керамической станции.

Тем более, что Белоскурский в 1932 году работал в Укопромсовете, организовал работу нескольких керамических станций (например, в Бахчисарае и Харькове), продемонстрировав свои несомненные организаторские способности и профессиональные компетенции.

Можно также допустить, что Казпромсовет предложил ему конкурентную заработную плату, оплату подъёмных и бесплатное жильё. Это предположение поддерживается некоторыми документами НЭКС из Центрального государственного архива Республики Казахстан и Государственного архива города Алматы.

Именно эта версия представляется мне весьма правдоподобной. Также представляется возможным, что он приехал в Алма-Ату не только с женой и маленькой дочкой, но и с несколькими учениками. Такое моё предположение, по мере изучения архивных документов, частично подтвердились ретроспективными документами НЭКС.

Так, например, в папке «Исторические сведения о научно- экспериментальной фабрике за 1968 год» написано, что «талантливый художник и педагог тов. Белоскурский обучил своему мастерству многих учеников из молодежи как местной, так и приглашенной из Украины» [15].

Следует отметить, что НЭКС возникла не на пустом месте. В городе Верном (бывшее название Алматы) ремёслами, в том числе и гончарством, занимались многие жители, о чём говорят названия мест их проживания: Кузнечные ряды, улица Кирпичная, улица Торговая, две улицы Садовые и две улицы Гончарные.

В списке членов Верненского Союза городских кооперативов 1919 года я насчитала 352 человека, из которых 15 проживали по улице Гончарной [16], что даёт мне некоторое основание предполагать, что они занимались гончарным ремеслом.

Надо признать, что в городе Верном с самого начала была путаница с названиями улиц, по крайней мере, это касалось второразрядных и третьеразрядных, то есть окраинных. Позже эта традиция осталась и в Алма-Ата, ставшей столицей молодой союзной республики.

Две улицы Фурманова, две Мичурина, две Пролетарские, две Гончарные, две Садовые, две Комсомольские и даже целых три улицы с названием Овражная. В справочнике «Улицы Алма-Аты», подготовленном бюро технической инвентаризации по заданию исполкома Алма-Атинского городского совета народных депутатов с грифом «Для служебного пользования» и изданном в 1982 году, под номером 230 указана «2-я Гончарная, севернее проспекта 50-летия Октября, восточнее Аэродромной, Ленинский район» с примечанием «Гончарное производство ранее было широко развито в этом районе города» [17].

Эта улица до сих пор существует в Жетысуском районе Алматы. Под номером 716 в этом справочнике указана улица «Муратбаева (бывшая Гончарная), южнее 50-летия Октября, между ул. Кожамкулова и Шагабутдинова, Ленинский (с 1 - 97, с 2 - 62) и Советский (с 92 и 99 до конца) районы, с примечанием «Муратбаев Гани (1902 – 1925 г.г.) – организатор и руководитель первых комсомольских организаций Казахстана и Средней Азии» [18].

Вот что писал А. Г. Лухтанов об улице Гончарной:

«К началу XX века предпоследняя западная улица (на Кучугурах), протянувшаяся от тюрьмы на севере до Головного арыка на юге на 2700 м. Название связано с ремесленниками-гончарами, переселенцами дунганами и уйгурами, живущими в северной части улицы. Застраивалась одноэтажными домами двух типов: саманными и деревянными, часто с камышевыми крышами, сохранявшимися вплоть до 50-х годов XX века» [19].

В начале тридцатых годов вдоль реки Малая Весновка (сейчас – река Есентай) по улице Гончарной появились первые домики индивидуальных застройщиков, которые строились без всяких планов, поэтому этот район с точки зрения архитектуры представлял собой неорганизованный стихийный посёлок. Гончары копали глину здесь же, у реки, а при случае – привозили её из Ремизова ущелья.

На перекрёстке улиц Гончарной и Виноградова стояла небольшая гончарная мастерская, которая принадлежала хозяину татарской национальности. Фамилия его, по словам В.Ф. Садовской, была Халиуллин, а имени его она не помнила.

Хотя в «Справке о деятельности Керамической станции за 1951 - 1958 годы» от 10 января 1959 г. отмечается:

«За 23 года своего существования производство Керамстанции продолжает работать в помещении бывшего хозяина- гончара Бикбулина по улице Виноградова и Гончарной» [20].

Приказа Казпромсовета о назначении директором Керамстанции И.Н. Белоскурского в архивах я не нашла. Ретроспективных документов того периода, к сожалению, сохранилось немного. Но в сохранившихся в Центральном государственном архиве Республики Казахстан постановлениях Президиума Казпромсовета нашлось несколько документов, подтверждающих деятельность Белоскурского в 1936 - 1937 г.г.

Так, например, в одном из постановлений от 17 апреля 1937 года указывалось, что «План 1-го квартала (1937 года – Г.А.) по Керамстанции выполнен не по всем показателям…недостаточно развернулись научно-экспериментальные работы, предусмотренные планом.

Такой объем работ объясняется отсутствием в течение месяца тов. Белоскурского, бывшего в командировке на Украине, а также его болезнью» [21]. В постановлении от 4 июня 1937 года, указывалось: «Отчёт директора НЭКС – Белоскурского от 15-V-37 г. по командировке в г. Харьков с/команд. удостоверения № 8311 от 31 – 1 - 37 г. – представленный в сумме руб. 1630 - 1639 утвердить в сумме руб. 1560 - 04.

Указать тов. Белоскурскому на недопустимость представления отчёта без отметки о приезде и отъезде местных организаций на команд. удост.» [22]. Зачем Иосиф Николаевич ездил в Харьков? Можно предположить, что причин для его командировки было несколько и одной из них было приглашение украинских мастеров керамики поехать на работу в Казахстан.

Самое первое упоминание о НЭКС появилось в городской газете уже в ноябре 1935 года:

«Казпромсоветом в Алма-Ата организована керамическая экспериментальная станция по изготовлению художественной посуды» [23]. В 1938 году сообщалось, что «в конце 1935 года на улице Виноградова у Малой Весновки, Казпромсовет открыл научно-экспериментальную керамическую станцию» [24].

19 июня 1945 года на имя председателя Совета Народных Комиссаров Казахской ССР тов. Ундасынова поступила служебная записка под названием «О научно-экспериментальной керамической станции гор. Алма-Ата», подписанная уполномоченным Наркомвнешторга СССР по КазССР Богдасаровым.

В ней он пишет:

«В конце 1935 года в городе Алма-Ата была организована небольшая керамическая мастерская, входящая в систему Казпромсовета, первым руководителем которой был, ныне покойный художник-керамик Иосиф Николаевич Белоскурский, вложивший много сил, энергии и труда в дело создания художественной керамики в условиях скудных средств, которые были выделены Казпромсоветом для работы этой мастерской, неприспособленного маленького помещения, отсутствия квалифицированных кадров и т.д.» [25].

Биографию Иосифа Белоскурского описала его жена, Антонина Тимофеевна Никитина, с 1936 по 1961 годы проработавшая техническим руководителем в НЭКС, в письме к украинскому керамологу Юрию Лащуку, которое он получил в 1971 году.

В нём в хронологическом порядке подробно перечислялись этапы биографии её мужа (где, когда и кем она работал). Что касается появления семьи Белоскурского в Алма-Ате, то Никитина объяснила этот факт тем, что «осенью 1935 года был приглашён (выделено мной – Г.А.) в Казахстан, в г. Алма-Ату, организовать Научно-экспериментальную керамическую станцию по типу станции, организованной в г. Харькове» [26].

Версия приглашения отца в Алма-Ату дважды подтверждает его дочь Галина. Во второй автобиографии она, будучи уже студенткой VI курса (1956 - 1957 г.г.), она пишет, что родилась «в 1933 году 16 февраля в семье служащего в селе Песочин Харьковской области, по национальности украинка.

До 2,5 лет жила в Харькове, затем в 1935 году переехала в Алма-Ату, куда отец был направлен (выделено мной – Г.А.) директором научно-экспериментальной керамической станции» [27].

В первой же автобиографии, написанной ею при поступлении в Алма-Атинский медицинский институт им. В.М. Молотова в 1951 году, она достаточно подробно описывает деятельность отца в Украине:

«Мой отец, Белоскурский Иосиф Николаевич, по профессии инженер-керамик, до революции был заведующим и преподавателем керамической школы на Украине. После революции работал старшим инспектором и методистом-референтом научного сектора наркомпроса Украины.

Далее работал директором в организованной им научно-керамической станции глины и керамики Вукопромсовета. В 1935 году был назначен (выделено мной – Г.А.) организатором и директором научно-экспериментальной станции, в гор. Алма-Ате, где проработал в этой должности 8 лет. В 1943 году умер. Беспартийный.

Моя мать, Никитина Антонина Тимофеевна, до 1935 года работала в Харькове в качестве художника-керамика. С 1935 года и по сей год работает в научно-экспериментальной керамической станции в качестве технического руководителя. Беспартийная» [28].

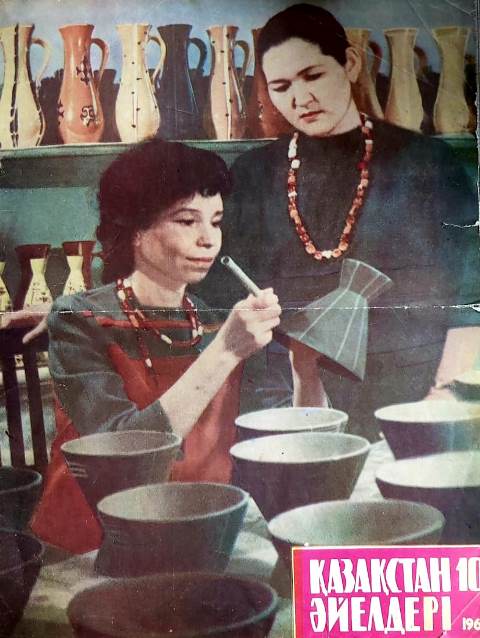

В газете «Социалистическая Алма-Ата» уже в 1936 году появляется фотография двуручной «этрусской вазы» [29], изготовленной на Керамической станции (предположу, что И.Н. Белоскурским). В последующих годах (1937-1938) публикуются фотографии мастеров-точильщиков и рисовальщиц Керамстанции (так тогда называли НЭКС), разрисовывающих вазы из местной гончарной глины.

В статье «Алма-Атинская керамика» К. Сапрыкин пишет: «В июне на полках алма-атинских магазинов появится высокохудожественная глиняная посуда: большие декоративные вазы с казахским орнаментом, художественно отделанные, покрытые блестящей глазурью сахарницы, масленки, флаконы для цветов, блюда и пр.

Эти изделия впервые готовит Керамическое отделение Алма-Атинской научно-экспериментальной станции Казпромсовета (Виноградова, 115). Опыты директора научного работника тов. Белоскурского по применению местных глино-материалов, изысканию красок и приспособлению глазури к местной глине для выработки художественных изделий оказались весьма успешными.

На основе этих опытов тов. Белоскурского выросла небольшая керамическая мастерская, имеющая большие перспективы. Бесформенный кусок эластичной глины из Ремизова ущелья, вращающийся на деревянном станке, в руках специалиста- точильщика, через несколько минут превращается в сосуд.

Сосуд сушат, ещё раз обрабатывают на станке, затем он переходит в руки другим мастерам, которые покрывают его глазурью, выводят на нём резцами орнамент. Рисунки делают разноцветной фарфоровой глиной, подкрашенной окисями металлов, и сосуд обжигают в печи.

Ещё раз сосуд покрывается глазурью, обжигается и, наконец, он готов к продаже. Так организовано производство этих замечательных вещей, которых выработано уже на 5 тыс. рублей. 18 образцов изделий станции послано в Москву на декадник казахского искусства, часть передаётся Алма-атинскому музею, остальные закупает «Казторг» для продажи в городе.

Ежемесячно керамическая станция будет готовить изделий на 10 000 рублей. Сейчас станция берется за изготовление украшений для фасадов домов и кафельных плиток с казахским орнаментом. На станции только 15 работников.

Станции нужны кадры – искусные керамики казахи. Начато большое дело, ему нужно всемерно помочь» [30]. Белоскурский стал широко известен, в первую очередь, тем, что на Всемирной выставке «Искусство и техника в современной жизни», проходившей в Париже с 25 мая по 25 ноября 1937 года, керамические изделия НЭКС получили серебряную медаль и диплом. С.А. Шкляева в телефонном разговоре упоминала, что серебряной медалью Белоскурский был награждён за керамическую вазу с портретом А.С.

Пушкина по картине И.Н. Крамского. Но известный казахстанский журналист Анатолий Иванов-Вайскопф, работавший на заводе художественной керамики в начале 1980-х годов, при личной встрече 16 октября 2023 года, вспоминал, что «в экспозиции музея завода хранились практически все работы художников завода, начиная с 1930-х годов прошлого века.

Самой ценной работой считалась небольшая керамическая тарелка диаметром двадцать пять сантиметров, на которой был изображён портрет А.С. Пушкина. В 1937 году она получила серебряную медаль Всемирной выставки в Париже, о чём свидетельствовал соответствующий сертификат».

Ваза это была или тарелка с портретом Пушкина, не совсем ясно, но это был первый международный успех казахстанской керамики с момента провозглашения молодой республики. «Из 30 млн. зрителей, побывавших на выставке в июне-ноябре 1937 года, около 20 млн. посетило павильон СССР – наибольшее число среди павильонов 44 стран.

Павильон собрал 265 наград, из которых были 95 гран-при, 70 золотых медалей, 40 серебряных, 6 бронзовых и больше полусотни дипломов» [31]. Это был абсолютный страновой рекорд на Всемирной выставке в Париже. 1936 год был знаменательным для всей страны – с 25 ноября по 5 декабря состоялся VIII Всесоюзный съезд Советов, на котором была принята новая, «сталинская», Конституция.

И к съезду Казахская республика готовились весьма серьёзно. Среди множества подарков особо выделялись подарки, изготовленные работниками артелей Казпромсовета. Алма-атинская керамика заняла среди них почётное место – Керамстанция представила прекрасно выполненные блюда с изображением Ленина, Сталина и членов Политбюро.

В газете «Социалистическая Алма-Ата» была напечатана статья художника НЭКС Якупа Ибрагимова «Когда рисуешь лицо вождя…»: «не хватает даже слов, чтобы выразить свою благодарность творцу Конституции, родному отцу, товарищу Сталину.

Все эти дни, когда проходил съезд и утверждалась Конституция, я рисовал товарища Сталина в казахском орнаменте. И когда рисуешь любимое лицо вождя, то делается на сердце как-то радостно и хочется рисовать всё лучше и лучше» [32].

Именно из этих подарков московская комиссия отбирала экспонаты, представленные союзными республиками, на Парижскую выставку в 1937 году.

Уполномоченный Наркомвнешторга СССР по КазССР Богдасаров в 1945 году в вышеупомянутой служебной записке писал:

«В 1937 году 13 экспонатов были выставлены на Всемирной выставке в Париже, где они, судя по отзывам в печати, также привлекли к себе всеобщее внимание по мастерскому выполнению, оригинальной форме и раскраске. Из Парижа казахстанская керамика была отправлена на выставку в Ливерпуль (Англия), причём следует отметить, что жюри Парижской выставки присудило И.Н. Белоскурскому за его изделия большую серебряную медаль. Часть экспонатов, приготовленных для Парижской выставки, была передана московским музеям» [33].

Позже об этом писали казахстанские газеты: «Недавно научно-экспериментальная керамическая станция Казпромсовета послала в адрес Всекомпромсовета в Москву, несколько ваз и блюд с портретом народного певца Казахстана Джамбула.

Эти предметы намечены к посылке на парижскую выставку. Сейчас художник Ибрагимов готовит новые экспонаты для парижской выставки. В числе экспонатов – народной артистки СССР Куляш Байсеитовой в роли Кыз-жибек, исполняемый в казахском орнаменте на блюде» [34],

«За два с половиной года керамическая станция стала популярна своими высококачественными изделиями не только в Советском Союзе, но и за его пределами. Вазы были представлены на международной выставке в Париже и получили хорошую оценку» [35].

В помещении станции даже оборудовали музей:

«Дирекция станции организовала в одной из комнат станции музей керамики. В этом музее выставлены образцы всех изделий, которые выпускает станция. За первые дни музей посетило свыше 100 студентов и школьников города» [36].

На самой НЭКС организуются курсы по подготовке точильщиков, горновщиков и рисовальщиков: «С начала нового года керамическая станция будет готовить мастеров керамики для Кустаная и Чимкента, где Казпромсовет в 1939 году организует керамическое производство» [37].

В связи с этим в газетах появляются объявления Керамстанции с приглашением на работу всех имеющих способность к рисованию и керамиков казахской национальности. Керамической станцией Белоскурский руководил восемь лет.

После его смерти восемнадцать лет (до выхода на пенсию) на ней проработала его жена, технорук Антонина Тимофеевна Никитина, которая, пережив смену пяти директоров, фактически руководила ею, стойко и бережно сохраняя традиции мужа по изготовлению изделий художественной керамики самого высокого качества.

«Она была продолжателем дела Белоскурского…бессменно с 1943 года по 1961 год руководила производством станции, выучила своему мастерству немало учеников-рисовальщиков» [38]. Место, где был захоронен Белоскурский, пока неизвестно.

В 1943 году в городе хоронили много солдат и офицеров, которых ранеными привозили эвакуационные поезда с запада страны, в госпитали Алма-Аты. Многих раненых вылечивали, но многие умирали от ран. «В 1938 году к городу Алма-Ате относилось всего пять кладбищ (располагавшихся, согласно документам, «около города»), из которых четыре находились: у Ташкентского тракта (Центральное), между Татарской и Новой слободками (ликвидированное в 1950-е годы), севернее Мало-Алма-Атинской станицы (ныне – закрытое кладбище на улице Кабилова в Медеуском районе) и южнее города, за кирпичным заводом (ликвидированное), и одно – около посёлка «Пятилетка», на левом берегу ручья Султан-Карасу (ныне – Северное кладбище в Турксибском районе)» [39].

К сожалению, найти могилу Иосифа Николаевича Белоскурского в настоящее время не представляется возможным. Необходимо продолжать дальнейшие поиски в государственных архивах и организациях ритуальных услуг города Алматы.

Вазы НЭКС периода, когда работал Белоскурский (конец 1930-х – начало 1940-х годов), хранящиеся в Государственном музее искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева, Музее Алматы, библиотеке Академии наук РК, музее Казахского национального медицинского университета им. С. Асфендиярова и в частных коллекциях, до сих пор поражают своей небесной красотой.

Источник:

Ахметова Градислава Робертовна кандидат экономических наук МА, МВА, Генеральный директор Governance & Management Consulting.

Вестник архивной службы города Алматы.Информационно-методическое издание (периодичность издания 2 раза в год). № 2 (35) 2024 г.

Литература и источники:

https://lnam.edu.ua/files/Academy/event_images/rizne%202021/KOD_1_5_vse-1.pdf

(дата обращения 19 октября 2024 г.).

2. Керамiчный код Iвана Левинського в естетичному вимiрi українцякiнця XIX-початку XX ст. – Харкiв: Раритети України, 2020. – С. 72 - 73.https://lnam.edu.ua/files/Academy/event_images/rizne%202021/ KOD_1_5_vse-1.pdf (дата обращения - 21 ноября 2024 г.).

3. В диссертации С.А. Шкляева пишет фамилию бывшего главного художника Алма-Атинского завода художественной керамики «Писман», хотя в моих разговорах с бывшими работниками завода они настаивали, что правильное написание фамилии Феликса Андреевича – Письман. В приказах и других документах НЭКС, хранящихся в Государственном архиве города Алматы, написано «Письман». Поэтому я и пишу «Письман».

4. Шкляева С.А. Проблемы развития прикладного искусства Казахстана: Советская эпоха – период независимости. Диссертация на соискание степени кандидата искусствоведения. – Алматы, 2010 г. – С. 14.

5. В приказе Керамстанции № 269 от 12 ноября 1968 года написано: «Письман Феликса Андреевича принять на работу модельщиком по 6 разряду с 11 ноября 1968 года с окладом 104 руб. в месяц и 40% премиальных при условии выполнения задания. Принят переводом согласно договоренности руководителей». – Государственный архив гор. Алматы. Ф. 218. Оп. 2. Д. 175. Л. 338.

6. Шкляева С. А. "Некоторые аспекты деятельности артелей в Казахстане периода Великой Отечественной войны // Материалы международной научной конференции, посвящённой 70-летию победы в Великой Отечественной войне". «Война, беда, мечта и юность! Искусство и война». – М.: БуксМАрт, 2015 г. – С. 169.

7. Шкляева С.А. Традиции в развитии прикладного искусства Казахстан: советская эпоха – период независимости. Современное искусство Востока. Сборник материалов международной научной конференции. – М.: Московский музей современного искусства, Государственный институт искусствознания, 2017. – С. 176.

https://www.hse.ru/data/2017/12/15/1075865059/%D0%A1%D0%98%D0%92-2015.pdf (дата обращения – 21 ноября 2024 г.).

8. Гольский И.А. Коллекция керамики и фарфора Казахстана в Омском музее изобразительных искусств имени М.А. Врубеля. Каталог. Сборник научных трудов Омского музея изобразительных искусств им. М.А. Врубеля. – Омск, 2016 г. – С. 125. https://vrubel.ru/downloads/SbornikNauchnihTrudov.pdf.

9. Басенов Т.К. Прикладное искусство Казахстана. – Алма-Ата: Казахское государственное издательство Художественной Литературы, 1958 г. – С. 14.

10. Позднякова Г., Синенькая Н. Казахские сувениры. – Алма-Ата: Издательство «Казахстан», 1976 г. – С. 91.

11. Архив Казахского национального медицинского университета им. С. Асфендиярова. – Ф. 29. Оп. 2. Д. 15032. Л. 2.

12. ГА гор. Алматы. Ф. 287. Оп. 1-пр. Д. 675. Л. 59.

13. Олесь Пошивайло. Про шкоду перманентного iнформацiйного кочiвництва в украiнськiй керамологiчнiй бiографiстицi (технологія й наслідки керамологічного плагіату). Сборник Украïнська керамологiя. Опiшне, 2019 г. – С. 269. https://knigozbirnia.opishne-museum.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/personalii.pdf (дата обращения - 28 октября 2024 г.).

14. Советская степь. – 1931 г. – 5 июля. – № 147.

15. Государственный архив гор. Алматы. Ф. 218. Оп. 2. Д. 179. Л. 4.

16. Государственный архив гор. Алматы. Ф. 292. Оп. 1. Д. 7. Л. 5-10.

17. Улицы Алма-Аты. – Алма-Ата, 1982 г. – С. 29.

18. Улицы Алма-Аты. – Алма-Ата, 1982 г. – С. 81.

19. Лухтанов А.Г. Город Верный и Семиреченская область. Иллюстрированная энциклопедия, издание третье. – Алматы, 2014 г. – С. 82.

20. Государственный архив гор. Алматы. Ф. 218. Оп. 2. Д. 58. Л. 4.

21. ЦГА РК. Ф. 1743. Оп. 1. Д. 231. Л. 103 - 104.

22. ЦГА РК. Ф. 1743. Оп. 1. Д. 231. Л. 196.

23. Социалистическая Алма-Ата. – 1935 г. – 17 ноября.

24. Социалистическая Алма-Ата. – 1938 г. – 2 марта.

25. ЦГА РК. – Ф. 1743. – Оп. 2. – Д. 690. – Л. 21.

26. Олесь Пошивайло. Про шкоду перманентного iнформацiйного кочiвництва в украiнськiй керамологiчнiй бiографiстицi (технологія й наслідки керамологічного плагіату) // Сборник Украïнська керамологiя. Опiшне, 2019. – С. 271. https://knigozbirnia.opishne-museum.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/personalii.pdf (дата обращения - 28 октября 2024 г.).

27. Архив Казахского национального медицинского университета им. С. Асфендиярова. – Ф. 29. Оп. 2. Д. 15032. Л. 8.

28. Архив Казахского национального медицинского университета им. С. Асфендиярова. – Ф.

29. Оп. 2. Д. 15032. Л. 2. 29. Социалистическая Алма-Ата. – 1936 г. – 2 июня.

30. Социалистическая Алма-Ата. – 193 г6. – 16 мая.

31. РГАСПИ (Российский государственный архив социально- политической истории). Ф. 82. Д. 762. Л. 94, Л. 82-87. Цит. по Е. Конышева. «Комплекс превосходства»: павильон СССР на Всемирной выставке в Париже и советская культурная дипломатия // Quaestio Rossica. – 2018.– Т.6. – №1. – С.178. https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/59921/1/qr_1_2018_13.pdf (дата обращения - 30 октября 2024 г.).

32. Социалистическая Алма-Ата. – 1936. – 8 декабря.

33. ЦГА РК. Ф. 1743. Оп. 2. Д. 690. Л. 21.

34. Социалистическая Алма-Ата. – 1936. – 21 октября.

35. Социалистическая Алма-Ата. – 1938 г. – 2 марта.

36. Социалистическая Алма-Ата. – 193 г8. – 4 июня.

37. Социалистическая Алма-Ата. – 1938 г. – 16 декабря.

38. Государственный архив гор. Алматы. Ф. 218. Оп. 2. Д. 179. Л. 1.

39. Афонин Г.А. Центральное кладбище Алма-Аты как историко- мемориальный некрополь. Материалы к истории основания, реконструкции и хронологии. Алматы қаласынын архив қызметі хабаршысы. – 2018 г. - № 1. – С. 100.