You are here

Ледник Мушкетова в хребте Кокшаал-Тоо.

Экспедиция Н.Н. Пальгова к ледникам Какшаал-Тоо.

«Второй ледник, которому я предлагаю дать название в честь известного исследователя Средней Азии Д. И. Мушкетова, по своему виду резко отличается от предыдущего. При наличии такой же экспозиции на север и более или менее одинаковых орографических условий он вытянут в форме длинной, слабо извивающейся ледяной реки с спокойной, гладкой поверхностью. Ледник был осмотрен с пункта, находящегося на его поле на высоте 4050 метров над уровнем моря».

Пальгов Н.Н. «По Центральному Тянь-Шаню». 1930 год.

Исследования ледников северного склона хребта Какшаал-Тоо.

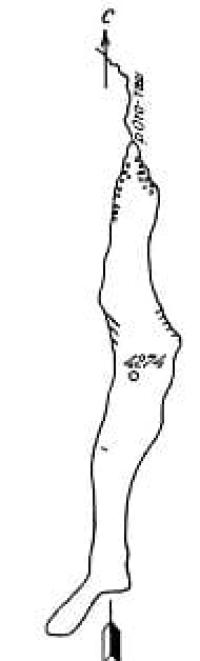

Долинный ледник Мушкетова (Ото-Таш, Котур) № 251 расположен в пределах горного массива Кызыл-Аскер, на северном склоне в западной части хребта Какшаал-Тоо в верховьях реки Котур в Атбашинском районе Нарынской области.

Верхняя граница ледника находится на высоте 5038 (пик Промежуточный), 4947 (перевал Китайский), 4900 (перевал Студентов) и 4889 (пик Пирамида) метров над уровнем моря, язык ледника находится на высоте 4000 метров над уровнем моря.

Протяженность ледника Мушкетова (Ото-Таш, Котур).№ 251 составляет 9,8 километров, площадь достигает 12,85 квадратных километров, периметр равен 26,74 километрам, наибольшая ширина в верхней части достигает 1,9 километров.

С южной стороны верховья ледника граничат с ледовым массивом ледника Руднева Восточный расположенный на южном склоне хребта Кокшаал-Тоо в Китайской Народной Республике. Западнее за отрогом протяженностью 22 километра, который переходит в водораздельное плато Кагалячап расположен ледник Комарова Восточный (Кызылунет), восточнее находится ледник Наливкина № 248.

Ледник Мущкетова является самым первым ледником, который дает истоки для реки Котур, которая в свою очередь является основной составляющей в бассейне реки Узенги-Куш.

Экспедиция гляциолога Н.Н. Пальгова в 1929 году.

Летом 1929 года географ и гляциолог Николай Николаевич Пальгов возглавил комплексную экспедицию в труднодоступные районы хребта Какшаал-Тоо - одного из величественных горных массивов Внутреннего Тянь-Шаня. Целью исследований было детальное описание ледников, горных пород и структуры высокогорных долин, которые до этого времени оставались почти неизученными.

Пальгов и его спутники двигались вдоль северного склона западной части хребта Какшаал-Тоо, проводя топографическую съёмку и геоморфологические наблюдения. Они измеряли длину и ширину ледниковых языков - тех самых «цунгов», отмечали моренные образования, зоны питания, скорость таяния льда и направление движения масс.

Учёный впервые систематизировал данные о ледниковых формах западной части хребта Какшаал-Тоо, выделив основные типы ледников - долинные, висячие, висячие с ответвлениями и каровые. Его наблюдения легли в основу первых схем и карт о ледниках региона.

Особую научную ценность представили его полевые дневники, где он совмещал строгие измерения с удивительно поэтичными описаниями:

- «Цунг ледника, словно застывший поток света, тянется меж чёрных гранитов. Днём он сияет под солнцем, ночью дышит холодом вечности…».

Эти слова Пальгова стали символом нового взгляда на горный мир, не как на безжизненное пространство, а как на живое, движущееся тело Земли. Сегодня многие ледники, которые он описал почти век назад, значительно сократились, но его работы остаются бесценным свидетельством о состоянии Тянь-Шаня в начале XX века.

И когда исследователи XXI века поднимаются к леднику Мушкетова, Наливкина, Ферсмана и другие, они нередко мысленно возвращаются к строкам его дневников, где каждый «цунг» был не просто объектом изучения, а дыханием планеты.

Дневниковые записи Н.Н. Пальгова об исследовании ледников на северном склоне западной части хребта Какшаал-Тоо.

«Второй ледник, которому я предлагаю дать название в честь известного исследователя Средней Азии Д. И. Мушкетова, по своему виду резко отличается от предыдущего. При наличии такой же экспозиции на север и более или менее одинаковых орографических условий он вытянут в форме длинной, слабо извивающейся ледяной реки с спокойной, гладкой поверхностью.

Ледник был осмотрен с пункта, находящегося на его поле на высоте 4050л/. Подъем на ледник возможен как с оконечности, так и с боков. Путь легкий, без препятствий. Еще нигде не встречалось мне таких прекрасных условий доступности.

Ледник Д. И. Мушкетова тянется в длину на 11,7 километров. Средняя ширина его 1 км, а наибольшая, приходящаяся на среднюю часть течения, около 1,5 км. Цирк ледника слегка разветвлен к востоку и юго- западу. В последнем направлении он вдается в ущелье не сколько глубже.

Задняя стена цирка очень крута. Она выделяется темным цветом, слабо испещренным белыми пят нами. Снег, не будучи в состоянии на ней задерживаться, у падает к подножию, где его накопившиеся сугробы составляют главный запас питания ледника.

Боковые горы, за малым исключением, обладают довольно пологими склонами (градусов 30), и благодаря этому снег покрывает их почти сплошь толстыми пластами. Его нет только на более крутых скатах, обращенных притом к юго-западу.

Свободны становятся от снега также западные склоны в районе немного ниже среднего течения. Но зато восточные, в том же районе сопровождающие ледник с левой стороны, несут на себе ряд снежных полос и два довольно мощных снежника.

Общий фон цирка, это почти беспрерывный белый покров. Очертания гор в подавляющей массе округлы и мягки. Гребни их от вершины к вершине тянутся постепенными волнистыми изгибами. Нет таких резких нарушений, изломов, какие свойственны рельефу гор у ледника В. Л. Комарова.

Фирновое поле, как казалось в бинокль, отличалось неравностью. Оно спускается вниз узкими отлогими увалами, которые чередуются с такими же слабо покатыми логами. Поверхность чистая - ни грязи, ни камней. Близ подножия боковых гор образуются местами небольшие, но широкие трещины-провалы.

При переходе в цунг средний угол падения ледника равняется 3 – 4 градуса. На увалах - больше. Рельеф фирнового поля продолжается в таком же роде и на цунге. Широкие волны, вытянувшиеся в длину, идут до самой оконечности. Вначале их покатость составляет 3 - 4°, а террасы между ними имеют всего 1 - 2°

Но ниже волны становятся круче и по длине короче. Угол падения достигает 5 - 6° и доходит до 7°. При всем этом рельеф остается гладким и гармоничным. В среднем тече нии цунга встречается несколько узких неглубоких продольных трещин; на боках - косые краевые разрывы, ниже у оконечности ледника смыкающиеся, там же (в среднем течении) характерна обрывистая стена на правой стороне.

В этом месте ледник, изогнувшись волной, круто вздымает ее береговое крыло, давая несколько широких краевых трещин. У подножия обрыва, про резанного этими трещинами, лежат обрушившиеся ледяные глыбы. Однако означенные резкие нарушения плавных линий не отражаются на общем спокойном характере ледника.

Боковых морен с поверхности цунга не видно. Они развиты очень слабо, группируются у подножия боковых склонов и отличаются небольшою высотою. Только в нижнем течении они становятся несколько значительнее. Здесь на левой стороне ледника наблюдается такая картина: круто падающий склон цунга покрыт камнями и щебнем, достигающими основания; затем идет параллельно цунгу узкий неглубокий лог, а за ним - гряда более древних моренных отложений, но также незначительная по объему.

Примерно, такая же картина и на правой стороне ледника. Только там наибольшее скопление моренного материала находится уже на самой оконечности. Ниже течение ледника уже совсем не имеет трещин. Ось течения, замет ная по вспученности, прижимается к левой стороне.

Отсюда, делая закруглен ный поворот, она отклоняется к правому берегу. Спускаясь отлого, цунг дает язык, который на конце становится тонким, как корка. Угол падения ледника на левой стороне составляет 7 - 7,5 ’, на правой он немного меньше.

Здесь язык около бокового края приподнимается небольшим отлогим бугром, дальше которого он тянется, скрываясь под гривой из моренного материала. Вправо течет мощный поток, сопровождаемый слабо развитой боковой мореной.

Поверхность языка выглядит открытой. Ледниковые столы, часто разбро санные камни и пятна грязи не скрадывают этого впечатления. Множество стекающих мелких ручьев образуют впереди языка несколько маленьких озер ков.

Оттуда вода вытекает более крупными потоками, вьющимися между кону сами и грядами фронтальной морены. В конечном результате преобладающая масса воды сосредоточивается в двух потоках. Один из них - восточный, уже упомянутый выше, и другой, менее мощный, берущий начало от западной окраины ледника.

Фронтальная морена имеет длину 300 - 400 м, а высоту - 25 м. Она начинается от оконечности языка небольшими гривками, сохранившими под собою лед, затем переходит в слабо покатую площадку с отдельными буграми и конусами отложений и, наконец, превращается в сплошные каменные нагромождения» Помимо крупных обломков, видное место в морене занимает мелкий глинистый материал с покровами гальки.

Он преимущественно одевает гривки и конусы, придавая последним отчетливые геометрические формы. Ниже новой фронтальной морены никаких других конечных морен в до лине не имеется. Речка разливается множеством рукавов по ровному галечни ковому руслу, имеющему ширину до 600 м й незаметно понижающемуся под углом 1°

Подножие фронтальной морены находится на высоте 3805 м, оконечность языка - 3830 м. Площадь ледника без питающих его склонов составляет 11,5 кв. км. Ледник не наступает. Вследствие того, что перед его языком нет определенно выраженного вала, а имеется ряд отдельных конусов, гривок и скоплений воды в виде маленьких озерков, можно полагать, что он не находится и в стационарном положении.

Весьма правдоподобно, что он переживает в настоящее время период отступания, что и выражается в сравнительно слабых признаках отложений вблизи его оконечности. Ледник представляет прекрасный объект для постановки на нем наблюдений над поверхностной скоростью, пространственным состоянием и проч.

На береговых гребнях гор имеются повсюду легко доступные и удобные места для назначения опорных пунктов. Лично мною были установлены наблюдения над пространственным состоянием. Измерения производились метрической рулеткой с приведением к горизонту за углы наклона, а определение направлений делалось про стой буссолью от мензулы б неизбежными при этом погрешностями.

По предварительно выработанной программе предполагалось постановку наблюдений провести одноминутным теодолитом, но эти планы разрушил не благоприятный случай. Теодолит, который предназначался для этой цели, был перед тем в работе у одного землеустроителя.

Во время одного из наблюдений сильным порывом ветра инструмент сшибло вместе со штативом. При падении ось лимба погнулась и получился такой эксцентриситет, при каком не могли быть допустимы самые грубые по точности работы.

Это печальное обстоятельство заставило меня обходиться более упрощенными приемами и притом совершенно отказаться от определений скорости движения ледников. Река Ото-Таш, вытекающая из ледника Д. И. Мушкетова, по выходе на долину Когаля-Чап разветвляется на две части.

Самая значительная из них поворачивает к востоку, где, прорываясь между отрогами Кок-Шаала и Борколдоя, впадает в Чон-Узенгуш; вторая, наименьшая, разливается среди озерков долины и, оставив в них свои взмученные илистые частицы, идет далее к за паду в виде маленького прозрачного ручья, присоединяющегося к бассейну Аксая».

Географические координаты ледника Мушкетова (Котур) № 251: N41°04'34 E77°26'06

Что такое «цунг», слово которое часто упоминается в работах Н.Н. Пальгова.

В трудах Николая Никитича Пальгова, посвящённых исследованиям Тянь-Шаня, часто встречается термин «цунг» - заимствованный из немецкого слова Zunge, что означает язык. Так Пальгов называл нижнюю долинную часть ледника, которая спускается от его фирнового бассейна, продвигается по ущелью и заканчивается ледниковым фронтом.

В его описании 1929 года ледника Мушкетова читаем:

- «Главный цунг ледника Мушкетова вытянут в западном направлении и разделяется у своего фронта на два рукава. Между ними залегает моренный вал, сложенный из глыб и обломков известняков и сланцев».

(Н.Н. Пальгов. “По Центральному Тянь-Шаню”. 1929 год.)

Таким образом, цунг ледника, это по сути его “язык”, долинная часть, несущая основной поток льда и моренного материала. Термин использовался российскими географами начала XX века под влиянием немецкой гляциологической школы, где аналогичные формы называли Gletscherzunge.

Сегодня в современной научной литературе вместо «цунг» употребляют более точные термины:

- язык ледника,

- абляционная зона ледника,

- нижняя долинная часть ледника.

Интересная деталь:

Пальгов не только описывал “цунги” ледников, но и отмечал различие их формы и движения. Он считал, что форма “цунга” отражает «темперамент» ледника - насколько активно он движется, подтаивает, реагирует на климат. В этом виден его редкий талант наблюдателя: он умел оживить ледник, представив его как живое существо.

Источник:

Пальгов Н.Н. «По Центральному Тянь-Шаню». 1930 год.

Александр Петров.