You are here

Три года борьбы за Хан-Тенгри.

Восхождение Погребецкого на пик Хан-Тенгри.

«...Накопившиеся здесь с начала мира снега обратились в ледяные глыбы, которые не тают ни весной, ни летом. Гладкие поля твердого и блестящего льда тянутся в беспредельности нависшими с обеих сторон высокими ледяными стенами. Холодный ветер дует с силой, и путники часто делаются жертвами драконов. Идущие по этой дороге не должны носить красной одежды и издавать громких криков. Тот, кто забудет эту предосторожность, может подвергнуться всяким несчастьям. Здесь трудно избежать смерти..."

Буддийский паломник Сюан-Цзян. VII в. 628 г.

Маршруты восхождение на пик Хан-Тенгри.

Маршрут экспедиции к пику Хан-Тенгри.

Шла первая пятилетка. Социалистическое строительство беспрерывно поглощало миллионы тонн сырья, предъявляя стране все большие и большие требования. В самые глухие, неосвоенные еще наукой углы нашего Союза отправлялись рекогносцировки, исследовательские экспедиции и поисковые партии.

Это были разведчики первой пятилетки. Маршруты их шли радиусами на юг, север, запад и восток — во все стороны нашего Союза. Центральный Тянь-Шань был на очереди. Дикий и малодоступный, весь в скалистых, изломанных хребтах, уходящих снежными зубцами в небо, он был почти не изучен. Белые пятна его карт требовали топографической съемки, горные богатства - геологических исследований.

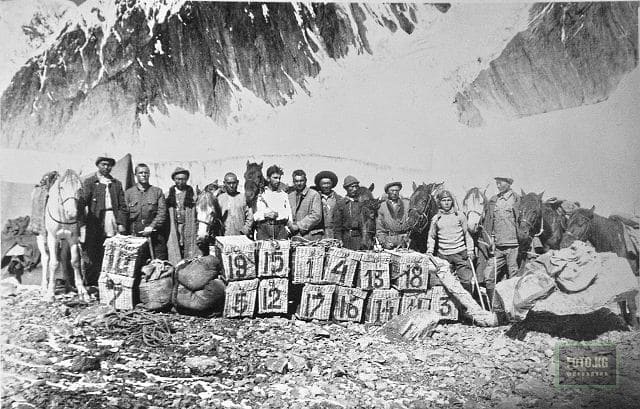

В течение пяти лет - с 1929 и по 1933 годы - украинские экспедиции в составе геологов, альпинистов, географов, геодезистов, гляциологов, ботаников и климатологов штурмовали Тянь-Шаньские твердыни.

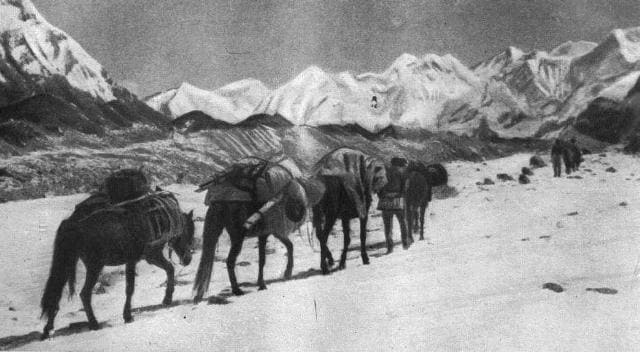

Через горные перевалы, стоящие выше прославленных альпийских вершин, по скалистым склонам, по каменным осыпям и снегам шли экспедиции в самую глубь Центрального Тянь-Шаня - в

область „белого пятна" к югу от Хан-Тенгри.

Связанные альпийскими канатами, с ледорубами в руках, вооруженные геологическими молотками, анероидами, теодолитами, горными компасами - двигались отряды по ледникам, по

обледенелым склонам и снежным гребням, чтобы вырвать у природы ее тайны.

Открыть „белые пятна", выяснить состав и строение горных пород, найти полезные ископаемые, определить мощность ледников и питаемых ими горных потоков, изучить растительность и климат. Сначала это были небольшие рекогносцировки, затем углубленные разведки и, наконец, комплексные экспедиции.

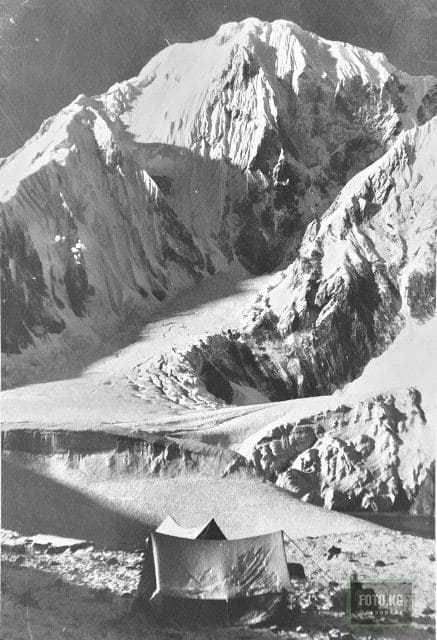

Два года - 1932 и 1933 - экспедиция работала по заданию Комитета второго международного полярного года. В 1931 году, после двухлетних поисков маршрута и длительной подготовки, организации баз и высокогорных лагерей, одна из групп экспедиции взошла на высочайшую вершину Тянь-Шаня - пик Хан-Тенгри, считавшийся долгое время неприступным.

Восхождение это, квалифицированное советской и заграничной печатью как „победа мирового значения", составляет тему настоящей книги. На учебной физико-географической карте Азии найдите 80-й меридиан.

Спуститесь по этому меридиану ниже 43-й параллели и вы увидите идущие в широтном направлении связанные на востоке в один узел темно-коричневые полосы хребтов с белыми продольными полосками снега.

Это - Тянь-Шань. В переводе с китайского - Небесные горы.

На две с половиной тысячи километров в длину и до шестисот километров в ширину тянутся Тянь-Шаньские горы в Центральной Азии, простирая свои цепи с мудреными монгольскими и тюркскими названиями на восток в Китай и на запад в автономные республики Советского Союза: Узбекистан, Казакстан и Киргизию.

Могучей стеной стоят они, окруженные со всех сторон степями и пустынями, защищая оазисы, спрятанные между хребтами, от вторжения губительных песков. С севера наступает на них Джунгарская степь, с запада, - пустыни Кизиль-кумы и Кара-кумы, с юга - пустыня Такла-макан.

В СССР Тянь-Шань начинается на западе невысокими бесснежными горами Кара-тау. Чем дальше к востоку, тем они становятся выше и в горном узле Хан Тенгри достигают 7000 метров над уровнем моря.

Крайние к северу хребты Тянь-Шаня называются Заилийскими, а их продолжение составляют Чу-Илийские горы и пограничные с Китаем Джунгарские горы. Крайние на юге, на самой границе с Синь-Цзяном, тянутся горы Кок-шаал-тау, спускающие свои юго-восточные склоны к пустыне Восточного Туркестана.

В промежутке между ними, поднимаясь с запада на восток, идут к северу от Иссык-куля горы Кунгей-алатау и к югу от Иссык-куля горы Терскейалатау. В крайнем к востоку углу сходящихся хребтов находится мощный массив Хан-Тенгри.

Посмотрите внимательно на карту Центрального Тянь-Шаня и вы не увидите на ней спокойного рельефа. Исполинские силы избороздили здесь земной лик тысячами глубоких морщин. Каким же образом произошли такие изменения земной коры?

Попробуем представить себе отдаленную от нас многими миллионами лет древнюю историю этого участка земли. Когда-то теплые воды моря заливали территорию современного Туркестана. Почти целую геологическую эру (палеозой) накапливались на дне этого моря мощные осадки.

Под тяжестью этих осадков постепенно прогибалась земная кора, а в углублении скоплялись пласты новых осадков. Проходили долгие геологические периоды. Продолжая медленно сжиматься, земля сокращалась в объеме и огромные накопления осадков выходили складками со дна моря, в виде архипелагов.

Чем выше поднималась суша, тем дальше уходило море и, наконец, наступил период полной победы суши над морем, от которого остались лишь усыхающие озера между высокими горными грядами.

Одновременно с созидательными силами природы действовали силы разрушительные. Зной солнца, перемежающийся с холодом ночей, разъедающее действие воды, содержащей углекислоту и размывающей горы, ветры, дующие высоко в горах - все это «разрушало хребты, уменьшало их высоту и сглаживало их очертания.

В ближайшую к ним Кайнозойскую эру, в третичном периоде медленные конвульсии дважды прошли по земле, оставив на ее поверхности застывшими каменными волнами длинные дуги.

Продольные разломы разбили вздувшиеся складки, собравшиеся пучком в гигантский узел Хан-Тенгри.

Чуть к северо-востоку от этого узла простерлись на юго-запад, как щупальцы спрута, огромные дуги Кок-шаала, окаймляющие впадину Тарима, и севернее - Терскей и Кунгей-алатау, сжимающие Иссык-кульское озеро и между ними с северо-востока на юго-запад: Сарыджас Куэлю, Инылчек-Теректы и Каинды-Ишигарт.

И вновь продолжалась разрушительная деятельность солнца, воды, мороза, ветра, химических и органических сил природы, которые сглаживали поднявшиеся хребты. Более мягкие породы размывались и сносились вниз, а более устойчивые и сейчас стоят острыми зубцами голых скал с одетыми в снег и лед вершинами.

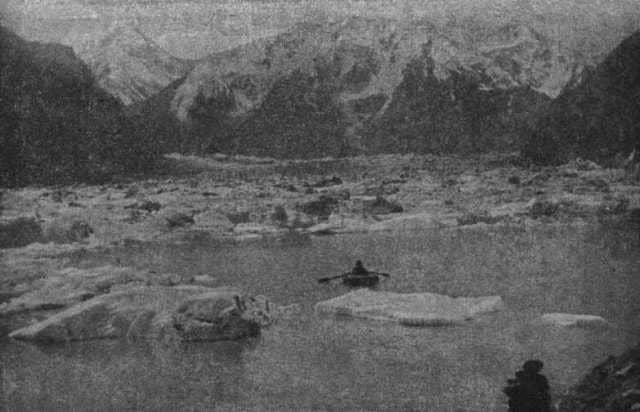

Так создался современный рельеф Центрального Тянь-Шаня. Медленно текут геологические века. В последний, четвертичный период, в условиях более холодного климата, в глубоких ущельях образуются ледники, соединившиеся своими верховьями в одно ледяное море.

Грозный мраморный пик Хан-Тенгри, как остров в ледяном море, стоит в самом сердце Небесных гор, в гуще покрытых ледяной броней каменных громад.

Исследование Тянь-Шаня имеет свою историю.

Еще в VII столетии (628 г.) буддийский паломник Сюан-Цзян прошел кратчайшим путем через Тянь-Шаньские горы из Китая к берегам Иссык-Куля. По пути погибло 13 его спутников. Сюан-Цзян в мрачных тонах описывает свое путешествие.

„...Накопившиеся здесь с начала мира снега обратились в ледяные глыбы, которые не тают ни весной, ни летом. Гладкие поля твердого и блестящего льда тянутся в беспредельности нависшими с обеих сторон высокими ледяными стенами.

Холодный ветер дует с силой, и путники часто делаются жертвами драконов. Идущие по этой дороге не должны носить красной одежды и издавать громких криков. Тот, кто забудет эту предосторожность, может подвергнуться всяким несчастьям. Здесь трудно избежать смерти...".

Первым русским исследователем Тянь-Шаня был географ П. П. Семенов. До него данных об исследовании этих малодоступных участков земли по 1856 год нет. В 1856 году, во главе отряда, сформированного начальником Заилийского края для усмирения казаков, он сумел первым проникнуть в Центральный Тянь-Шань и, по его выражению, „поднял непроницаемую до того времени завесу, скрывавшую в течение тысячелетий снежные вершины Тянь-Шаня".

В 1857 году к Центральному Тянь-Шаню подходят одновременно два исследователя: Рудольф Шлагинтвейн с юга через Индию и вновь П. П. Семенов с севера через Заилийский край. Шлагинтвейну близки были уже величественные хребты Тянь-Шаня; он вошел в Кашгар, но здесь закончилось его путешествие и его жизнь.

Хаджи Валихан, правитель города Кашгара, приказал обезглавить Шлагинтвейна. Скромный памятник погибшему исследователю Альп, Гималаев и Каракорума стоит сейчас на городской площади Кашгара.

П. П. Семенову проникнуть в Тянь-Шань было легче. Русские войска, заняв еще в 1854 году Заилийский край, расчистили ему путь. Кроме того, Семенов путешествовал „во главе отряда из 58 человек и киргизской конницы в 800 всадников".

Он прошел от южного берега озера Иссык-куля к Нарыну, а затем повернул к верховьям реки Сарыджас. „Вскоре после того, - пишет Семенов,- углубился я еще более в сердце Небесного хребта и взобрался на одну из самых исполинских горных групп внутренней Азии, а именно Тенгри-Таг (Хан-Тенгри), увенчанный венцом альпийских ледников и одетый блистательным белым покрывалом вечных снегов. В ледниках Тенгри-Таг открыл я истоки Сарыджаса, системы реки Тарим".

Через тридцать лег после путешествия Семенова, в 1886 году, Русское географическое общество снарядило в Тянь-Шань экспедицию горного инженера Игнатьева для „изучения в геологическом, орографическом и физико-географическом отношении горной группы Хан-Тенгри".

Игнатьев прошел на юг за Сарыджас в долину Инылчек, но на ледник этой долины не поднимался и к Хан-Тенгри не проник. Если судить по данным его предварительного отчета, то он совсем немного прибавил к тому, что было известно о Центральном Тянь-Шане.

В 1900 году Тянь-Шань посещает группа итальянских горовосходителей: Чезаро Боргезе, д-р Брокерель и проводник Цурбриген — с специальной задачей восхождения на Хан-Тенгри. Проникнув через перевал Тюз в долину Инылчек, альпинисты убедились в исключительной трудности маршрута и, располагая небольшим количеством носильщиков, не решились подниматься на ледник Инылчек.

Проходит еще тринадцать лет и в Центральный Тянь-Шань приезжают венгерские зоологи, охотники Рудольф Траунфельс и Георг Яльмаси. Последний пытался пройти к Хан-Тенгри, но вынужден был ограничиться охотничьими экскурсиями в районе Сарыджаса. Альмаси составляет карту, на которой впервые правильно изображены отходящие к западу от Хан-Тенгри хребты: Сарыджасский, Инылчекский и Каиндинский.

В 1902 году район Сарыджаса, Куэлю, Теректы и смежные долины посещает экспедиция профессора ботаники Томского университета Сапожникова и гамбургского географа д-ра Фридрихсена. В том же 1902 году в Тянь-Шань приехала экспедиция мюнхенского географа, известного альпиниста д-ра Готфрида Мерцбахера.

Огромный опыт и упрямая воля помогли Мерцбахеру пройти огромный по величине и сложный по выполнению маршрут в самой высокогорной части центрального Тянь-Шаня. В целях орографической ориентации он совершил ряд крупных восхождений и первым проник к подножию Хан-Тенгри.

По своим результатам экспедиция Мерцбахера — явление исключительное. Особенно много сделано ею по морфологии Тянь-Шаня. Охвачен огромный район, ограниченный с севера долиной Текес, с юга - линией Кашгар -Иксу - Бай, с запада - Кара-кол - Бедель и с востока - долиной Музарт.

Дано подробное морфологическое описание таких районов, где еще ни разу не был исследователь. Мерцбахер первый определил точное местоположение пика Хан-Тенгри, определил его геологическое строение и нашел, что действительным узлом дуг восточной части Центрального Тянь-Шаня является не Хан-Тенгри, как до него полагали, а смежный с „ним к северо-востоку пик Мраморная стена.

Мерцбахер исследовал крупнейшие ледники Тянь-Шаня: ледник Семенова, Мушкетова, Инылчек, Каинды, а также ледники к востоку от Хан-Тенгри, главным образом в верховьях притоков Музарта. В 1912 году профессор Сапожников прошел на юго-запад от Хан-Тенгри в долину Кизил-Капчигай.

В 1912 году Туркестанский военный округ проводит топографическую съемку юго-восточной части Каракольского района, захватывая север, юг и запад от Хан-Тенгри. В отчете топографов,

проодивших эту съемку, имеются следующие красноречивые строки:

„Наука не победит природу Тянь-Шаня, и эта природа будет защитой номадов* от напора цивилизации и в далеком будущем они останутся живыми памятниками первобытного человека".

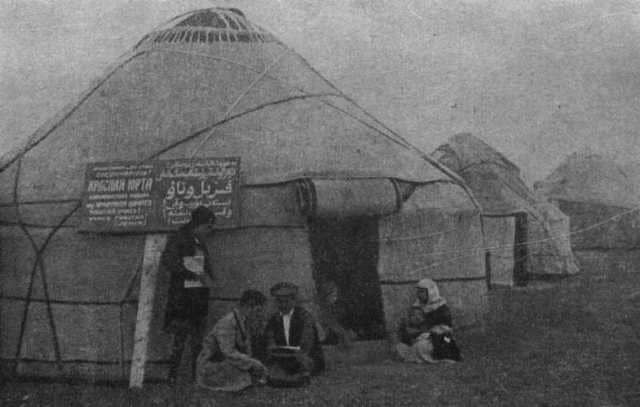

История подшутила над незадачливыми топографами. Октябрьская революция пробудила все народности СССР к творческой жизни.

Советская культура победоносно прошла через дикие ущелья к бывшим номадам, а ныне оседлым колхозникам Советской Киргизии, учащимся школ, техникумов, вузов, аспирантам киргизских научно-исследовательских институтов.

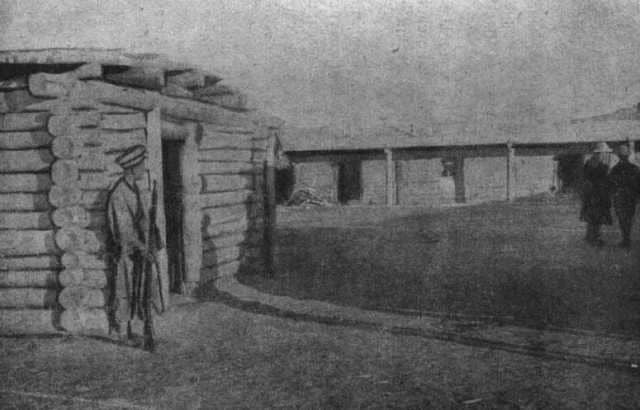

Нам не пришлось передвигаться способами Семенова тянь-шаньского. Ветка Турксиба прошла уже через город Фрунзе к первому в Киргизии сахарному заводу. Через бешеную реку Чу перекинут Октябрьский мост, автомобили советской марки „АМО" совершают рейсы по некогда грозному Буамскому ущелью в порт Рыбачье.

На высокогорном озере Иссык-куля ходят из Рыбачьего в Каракол теплоходы „Пионер", „Прогресс Киргизстана" и „Советская Киргизия".

Источник и фотографии:

„Украиiнский робiтник”. Харьков. 1935 год. М.Т. Погребецкий.