You are here

История о Лидии и Владимире Полторацких.

Туристские путешествия по Казахстанскому Алтаю.

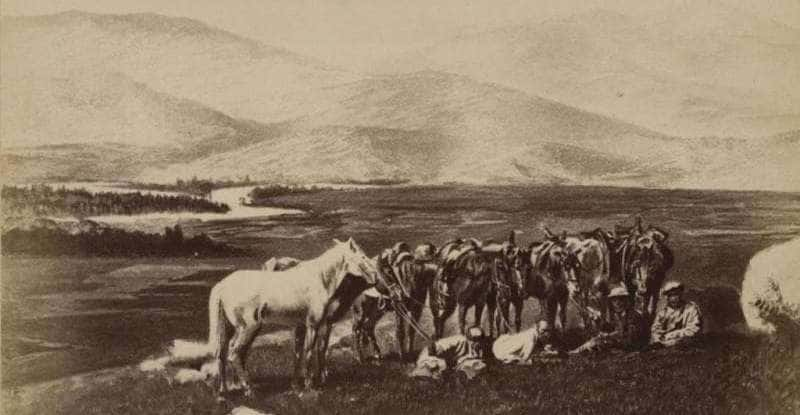

«Ничего нет увлекательнее, как лететь по степи на хорошей лошади; киргизские лошади особенно прелестны тем, что сама она входит в азарт от соревнования; нагайкой и не трогай, только крикнешь ей над ушами, да увидит, что другая лошадь обходит, так и летит, насколько хватает быстроты, летит так, что дух захватывает, в ушах воздух свищет, чувствуешь вроде опьянения и хочется еще скорей, скорей, точно крылья выросли за плечами, и вот-вот, если лошадь не пойдет еще быстрей, кажется, бросишь ее и полетишь сама! Что и случается, да только через голову на землю»

Лидия Константиновна Полторацкая.

"Рассказы, которые нам довелось слышать из дамских уст, об опасностях путешествий по этим диким местам, казались с первого раза невероятными, но превосходные фото, мастерски снятые генеральшой, устраняли всякие сомнения..."

Несмотря на все неудобства и тяготы пути в эти два дня, генеральша немедленно же принялась за снятие фото и веселое расположение духа обоих дам, никогда не покидавшее их, также приятно оживляло нашу вечернюю трапезу, как будто мы были где-нибудь на вечеринке в Семипалатинске...

...Отправившись вперед с губернатором и графом Вальдбургом, мы остановились в одном диком живописном ущелье, чтобы подождать генеральшу, которую задержало занятие фотографией...".

Альфред Брем. «Степные кочевники и их стада». «Жизнь на севере и юге. От северного полюса до экватора». 1877 год.

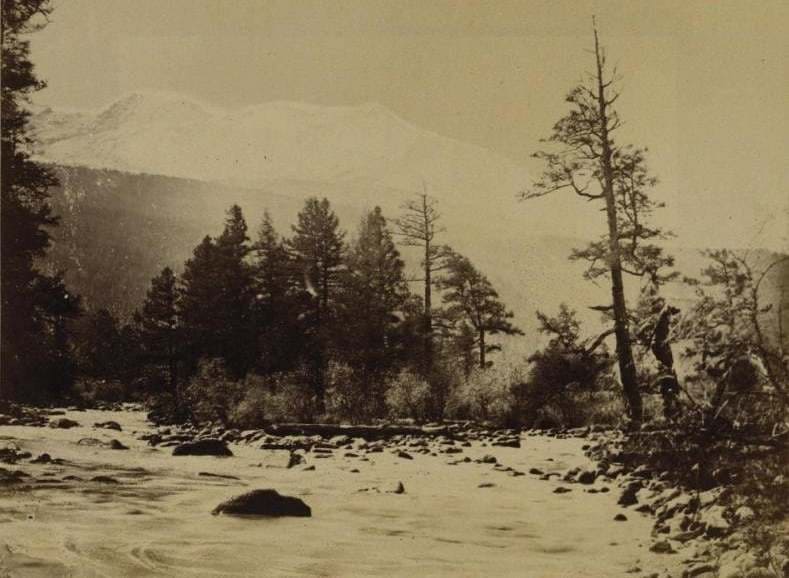

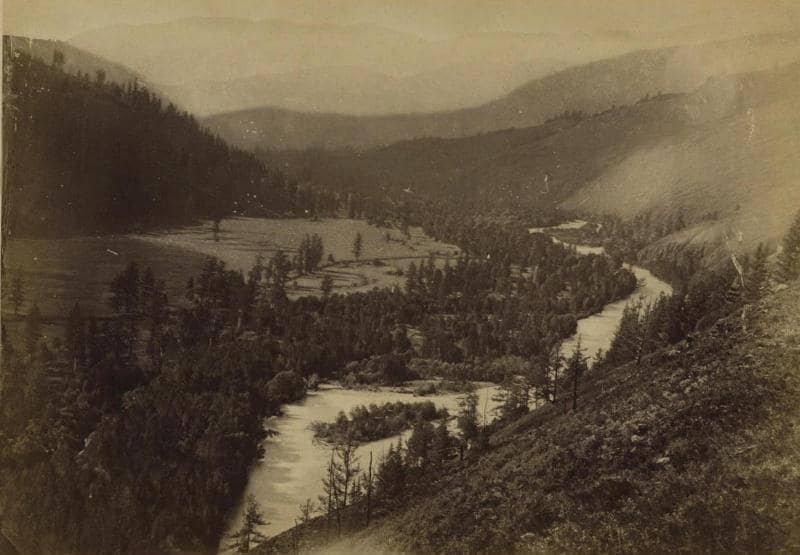

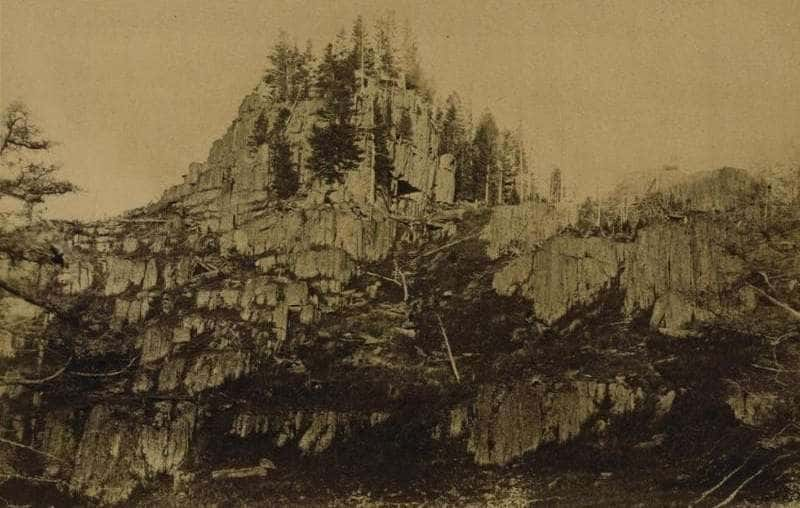

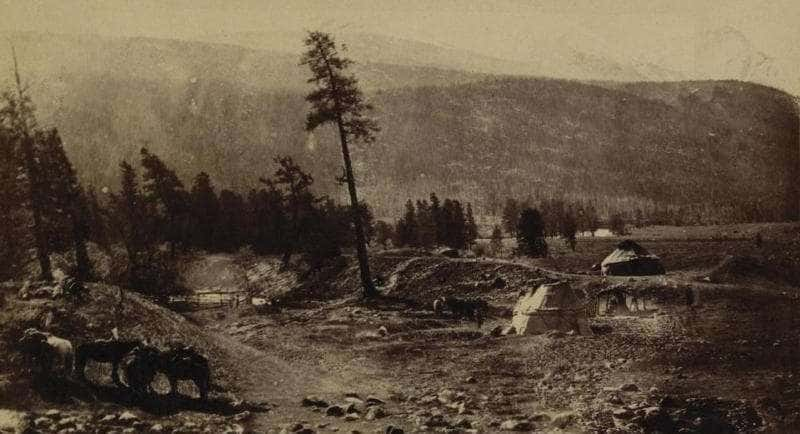

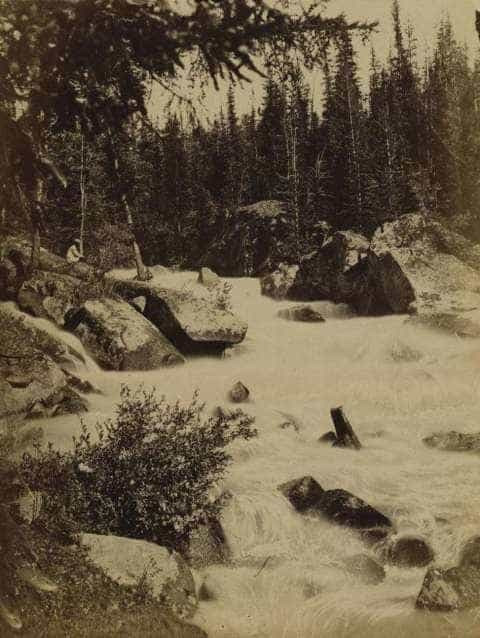

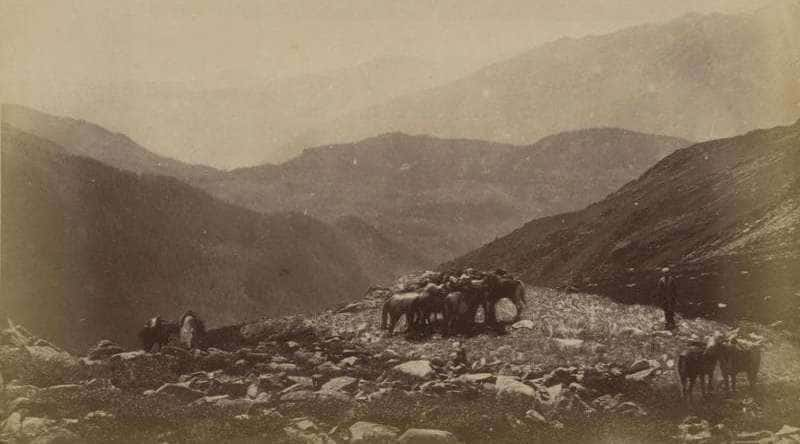

Фотографии Лидии Полторацкой о природе Казахстанского Алтая.

Среди птиц есть немало видов и форм, в названиях которых увековечены фамилии людей, чаще всего первооткрывателей этих птиц, выдающихся личностей своего времени, известных орнитологов, коллекторов, путешественников, участников экспедиций, родных, друзей и любимых женщин.

Истории этих описаний до сих пор таят в себе ещё много тайн и загадок. С одной из таких загадок я столкнулся в годы работы в Маркакольском заповеднике на Южном Алтае, где узнал, что типовой местностью, откуда описан сибирский подвид скворца Sturnus vulgaris poltaratzkyi Finsch, 1878, является река Тополёвка, впадающая в озеро Маркаколь.

А вот за какие заслуги немецкий орнитолог Отто Финш назвал новый подвид в честь В.А. Полторацкого стало мне известно позднее, лишь после знакомства с историей Бременской экспедиции 1876 года и жизнеописаниями её участников.

О самом В.А. Полторацком из энциклопедий известно, что это выдающийся военный деятель второй половины XIX века, генерал-лейтенант, картограф, действительный член Русского Географического общества, целое десятилетие занимавший пост генерал-губернатора Семипалатинской области и оставивший яркий след в истории этого края, ныне лежащего в пределах Восточно-Казахстанской области.

О судьбе этого человека и казахстанском периоде его жизни подробнее рассказано в этом очерке.

Родословная Лидии Константиновны и Владимире Александровиче Полторацких.

Владимир Александрович Полторацкий родился 15 апреля 1830 года в дворянской семье в Тверской губернии. Его отец - Александр Павлович Полторацкий (1796 – 1863 г.г.), штабс-капитан лейб-гвардии Измайловского полка, участник Отечественной войны 1812 - 1814 годов и заграничных походов русской армии, по выходу в отставку имел чин действительного статского советника.

Мать - Александра Васильевна происходила из дворянского рода Уткиных. Династия Полторацких, находившаяся в близком родстве с Голицыными, Муравьёвыми, Олениными и Багратионами, дала России много ярких и знаменитых личностей (Сысоев 2005 г.).

Достаточно сказать, что сам Владимир Александрович приходился родным племянником Анне Петровне Керн, в девичестве Полторацкой (1800 - 1879 г.г.), которой А.С. Пушкин посвятил знаменитое стихотворение «Я помню чудное мгновение».

К этому нужно добавить, что позднее, в 1865 году, В.А. Полторацкий породнился с выдающимся русским зоологом Николаем Алексеевичем Северцовым (1825 – 1885 г.г.), за которого вышла замуж его родная сестра София. Поэтому в дальнейшей своей жизни он так или иначе соприкасался с зоологами и даже был причастен к их путешествиям и исследованиям.

Военное воспитание Владимир Александрович получил в Новгородском графа Аракчеева кадетском корпусе, по окончанию которого в 1848 году в чине прапорщика начал службу в Лейб-гвардии Гренадёрском полку и принял в его составе участие в Венгерской кампании.

После этого блестяще окончил курс Императорской военной академии и в декабре 1852 года был причислен к Генеральному штабу. Через год переведён в Гвардейский Генеральный штаб, при котором в 1854 - 1856 годах участвовал в Восточной войне.

В июле 1856 года капитан Полторацкий начал службу в Департаменте Генерального штаба, в 1862 году произведён в полковники и назначен начальником Отделения по делам Кавказского, Оренбургского и Сибирского краёв. В этот период он совместно с полковником Алексеем Афиногеновичем Ильиным (1834 – 1889 г.г.) основал литографию и начал печатание географических атласов, карт российских губерний и областей, меркаторских карт земного шара, различных учебных пособий.

В 1863 году под его руководством были изданы «Настольная карта Европейской России», «Карта Азиатской России», а на следующий год «Карта речных областей Амура, южной части Лены, Енисея и острова Сахалина». Начатое дело сыграло большую роль в развитии российской картографии и обеспечении государственных ведомств и учебных заведений качественным картографическим материалом.

В декабре 1863 года В.А. Полторацкого назначили начальником Азиатского отделения Главного управления Генерального штаба, а позднее заведующим Азиатскими делами этого штаба (Половцев 1910 г.). Это назначение было очень важным и знаковым в его дальнейшей судьбе и карьере, так как на протяжении последующих двух десятилетий ему пришлось принимать непосредственное участие в решении сложнейших вопросов о государственной границе между Российской и Китайской империями на пространстве между Тянь-Шанем, Джунгарским Алатау, Саур-Тарбагатаем, Зайсаном и Алтаем, которая лишь в 1881 году приобрела контуры, сохранившиеся до настоящего времени.

В январе 1867 года военное министерство командировало Полторацкого в город Верный (ныне Алматы) для решения пограничных вопросов, и он сразу же отправился в Центральный Тянь-Шань на границу в долине верхнего Текеса рядом с грандиозным пиком Хан-Тенгри.

Отсюда с небольшим отрядом казаков он углубился в горы и дошёл до Музартского перевала, где были обнаружены и нанесены на карту неизвестные ранее ледники. После возвращения в Верный была снаряжена экспедиция для рекогносцировки границы с Китаем в труднодоступных высокогорных районах Тянь-Шаня в пределах нынешней Киргизии.

В историю географических, ботанических и зоологических исследований она вошла под названием Чатыркульской. Маршрут отряда был сложнейший. С 2 июня по 31 июля его участникам пришлось преодолеть семь высоких хребтов, множество бурных рек и ущелий, пока добрались до высокогорных озёр Чатыркуль и Сонкуль на границе с Кашгарией.

Известно, что в этом походе должен был принять участие Николай Алексеевич Северцов, но накануне он тяжело заболел и вместо себя отправил препаратора Ивана Ивановича Скорнякова, собравшего большую коллекцию птиц, зверей и насекомых, положившую начало зоологическому изучению Центрального Тянь-Шаня.

Другим участником был барон Фёдор Романович Остен-Сакен (1832 – 1916 г.г.) - ботаник, член Русского Географического общества. Выпускник Санкт- Петербургского университета, он до этой поездки служил в Азиатском департаменте Министерства иностранных дел России и выезжал с дипломатической миссией в Китай.

Будучи в Верном, он узнал о подготовке военного отряда для похода в глубь Тянь-Шаня и уговорил В.А. Полторацкого взять его с собой с научными целями. За время пути Фёдор Романович собрал огромный гербарий, включающий 430 видов растений.

Описание этого путешествия он напечатал в «Известиях Императорского Русского Географического общества» (Остен-Сакен 1869 г.). Сам В.А. Полторацкий провёл топографическую съёмку местности в пятивёрстном масштабе с определением координат астрономическим методом.

Она позднее послужила основой для составления географических карт Тянь-Шаня. Спустя три месяца после возвращения из Верного в Петербург царским указом от 25 марта 1868 года В.А. Полторацкий был назначен во

нным губернатором Семипалатинской области, входившей тогда в состав генерал-губернаторства Западной Сибири с центром в Омске.

В мае этого же года он был произведён в генерал-майоры и стал также командующим войсками на этой территории. Эту должность он принял от Герасима Алексеевича Колпаковского (1819 – 1896 г.г.), назначенного губернатором образованной в 1867 году Семиреченской области с центром в городе Верный.

Женой Владимира Александровича Полторацкого была Лидия Константиновна - дочь известного петербургского писателя Константина Петровича Масальского (1802 – 1861 г.г.), редактора журнала «Сын отечества», автора исторических романов.

У них было трое детей: дочь и два сына - Александр и Константин, впоследствии окончившие военные училища и служившие в российской армии. По тем временам Лидия Константиновна была женщиной неординарной. В силу своего высокого положения она была попечительницей женской прогимназии, возглавляла местное дамское попечительское общество для оказания помощи бедным людям и семействам с малолетними детьми (Матханова, Александрова 2007 г.).

Ещё она была большой любительницей путешествий, занималась литературным творчеством, подписываясь псевдонимами Масальская Л.К., Л.П.-я, Полтарацкая Л.К. В начале 1870-х годов Лидия Константиновна увлекалась фотографией.

Историки считают, что она была одной из первых в России женщин-фотолюбителей и первой женщиной-фотографом в Западной Сибири и Туркестане (Морозов 1961 г.). С 1870 года она принимала участие в инспекционных поездах мужа вдоль российско-китайской границы в пределах Семипалатинской области, которые он ежегодно лично совершал на пространстве от Саура до верховий Бухтармы на Алтае с целью проверки состояния её охраны и решения всех пограничных проблем.

А их было в ту пору здесь немало, когда после Чугучакского договора 1864 года к России отошли территории в области Алаколя, Зайсана и Бухтарминской долины, ранее контролируемые Китайской империей. Сейчас уже мало кто помнит, что именно под его руководством были созданы пограничные посты вдоль китайской границы между Зайсаном и Катон-Карагаем.

С благословления Владимира Александровича на месте Зайсанского поста, заложенного в 1864 году, был построен уездной городок Зайсан, а в 1871 году в Бухтарминской долине возникла Алтайская станица, ныне известная как Катон-Карагай.

В них размещались отряды сибирских казаков, нёсших службу по охране государственной границы. Вместе с тем, ему нередко приходилось выступать в роли судьи, успешно решая земельные споры о границах пастбищ, часто возникавшие между волостными старшинами.

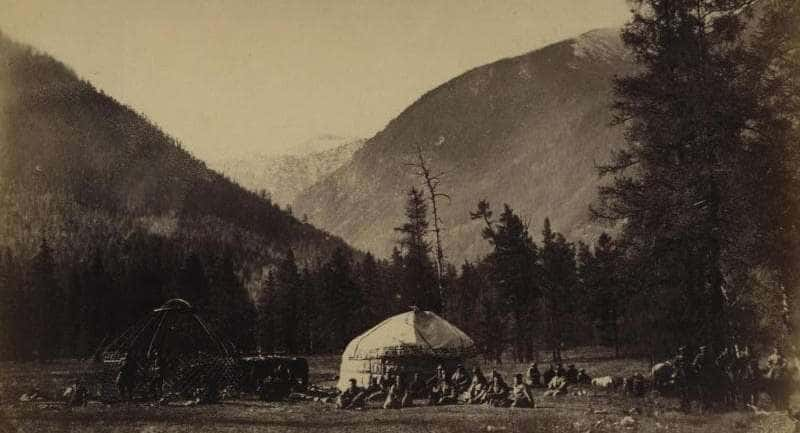

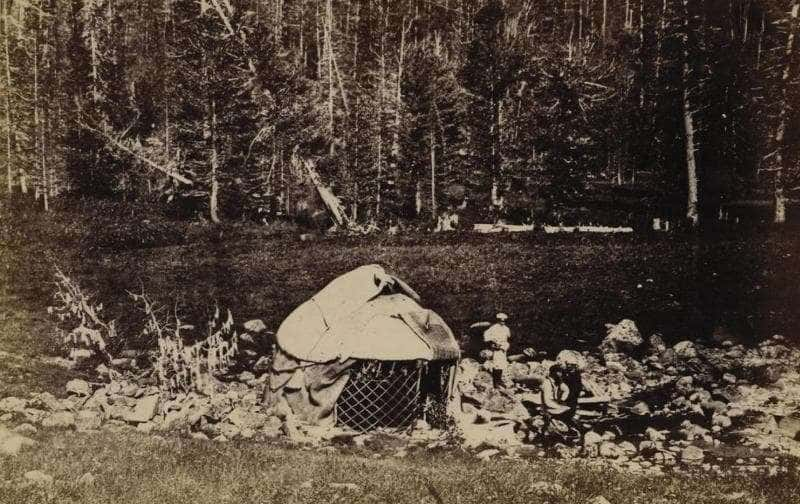

В этих поездках Лидия Константиновна наряду с военными делила все трудности и невзгоды езды по горам верхом на лошадях и ночёвок в палатках и юртах. При этом она переодевалась в бешмет и чембары - удобную для верховой езды одежду казаков - и лишь в случаях торжественных встреч наряжалась в дамский костюм.

Она была очень смелой наездницей, ездила на лошадях по горным тропам среди отвесных круч и переправлялась через бурные реки. Вместе с тем современники отмечали, что она была простой и демократичной в общении с людьми.

Поразительно, но эта женщина со своим громоздким фотоаппаратом более 150 лет назад побывала во многих труднодоступных местах Алтая, куда до сих пор с трудом добираются редкие экспедиции и туристические группы в сопровождении проводников.

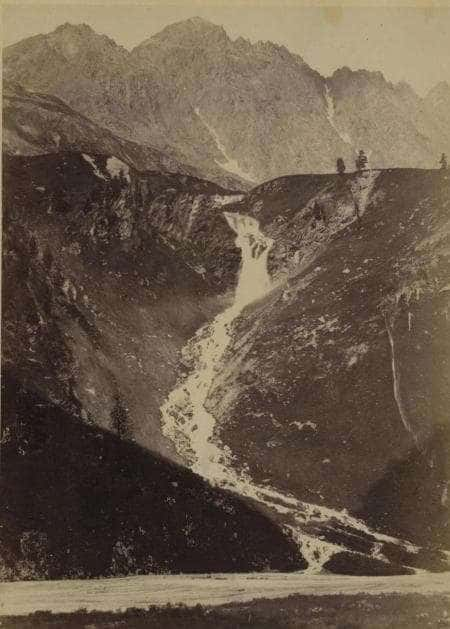

Она не только поднялась к подножию Белухи в истоках Катуни, но и впервые в истории запечатлела на фото великолепные панорамы Катунского хребта с видами на Белуху, Берельский и Катунский ледники. Среди её фотографий есть виды Рахмановских горячих источников, Верхнего Рахмановского озера, перевал

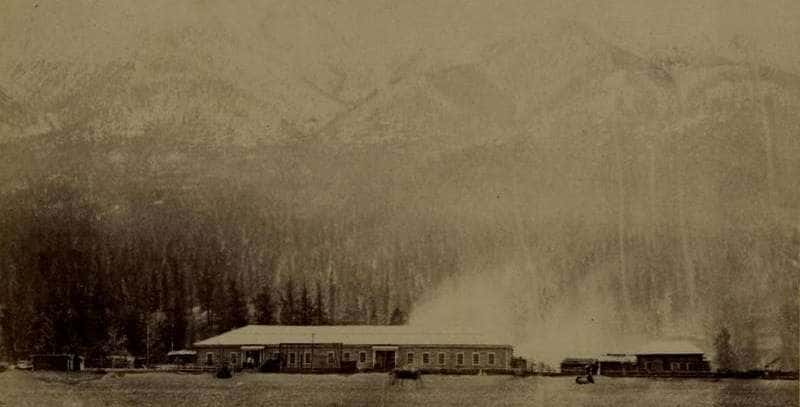

между Белой и Чёрной Берелью. Во время поездки к истокам Бухтармы она сделала снимки знаменитого утёса на горе Кокодаба, урочища Сартапсе, речки Чиндагатуй и пограничного пикета казаков на её берегу. Несомненный исторический интерес представляют фотографии первых военных казарм в Алтайской станице, урочища Таутекели с казахскими юртами и др. Ландшафтная и этнографическая фотография в 60 - 70-х годах XIX века только входила в издательское дело, поэтому оригинальные фотоснимки вначале заменяли литографии.

Сделанные ею в путешествиях фотографии вошли в «Альбом типов и видов Западной Сибири», состоявший из 50 с лишним изображений, на которых были запечатлены картины Алтая, быт и внешний облик его жителей. За этот альбом Лидия Константиновна была удостоена большой серебряной медали на Московской антропологической выставке 1879 года и включена в число членов-организаторов только что созданного тогда отдела светописи Русского технического общества (Морозов 1961 г.).

В настоящее время эти фотографии хранятся в отделе эстампов Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург). Спустя три года Лидия Константиновна передала в дар Императорскую Русскому географическому обществу свою коллекцию фотографий природы Семипалатинской области и была ещё раз награждена серебряной медалью.

В 1880 году в одном из номеров популярного журнала «Нива» был опубликован её очерк, посвящённый природе Семипалатинской области, иллюстрированный гравюрами, выполненными с её фотографий. Она была также одним из авторов 17-томного издания «Живописной России» и для 11-го тома, посвящённого Западной Сибири, написала очерк «Южные склоны Алтая и Тарбагатайский край» (Полторацкая 1884 г.).

В заключение хотелось бы привести ещё один малоизвестный факт. В конце XIX - начале XX века Всемирный почтовый союз и акционерное общество «Granbergs Brefkort» в Стокгольме выпустило серию почтовых открыток с алтайских фотографий Л.К. Полторацкой, тонированных под цветное фото.

Среди них были фотографии «Киргизка-невеста в свадебном платье», «В киргизской юрте», «Киргизский аул в долине Арашан», имевших пояснительные надписи на французском, немецком или русском языках.

Лидия Константиновна Владимир Александрович Полторацкие и Бременская экспедиция.

Начало 1876 года ознаменовалось в России тревожными событиями. В феврале стало известно, что из Внутреннего Китая в Восточный Туркестан двинулась 90-тысячная китайская армия для завоевания непокорного мусульманского Синьцзяна.

Основной целью было Кашгарское государство, которое уже целое десятилетие возглавлял эмир Якуб-Бек. Заодно китайцы хотели вернуть в своё подчинение и Кульджинской край, управляемый русской администрацией.

Ожидалось, что из-за этой территории рано или поздно может возникнуть спор и военный конфликт, который мог перерасти в грандиозную войну между Российской и Китайской империями.

Европейские монархи с интересом и тревогой следили за развитием событий, так как в случае вовлечения России в военные действия могла серьёзным образом измениться геополитическая ситуация не только в Азии, но и в Европе.

Вторым заметным событием было прибытие в начале марта 1876 года в Петербург научной экспедиции из трёх немецких учёных, отправившихся для изучения нижней Оби в Западной Сибири. Её появлению предшествовала многолетняя деятельность выдающегося энтузиаста в деле изучения и освоения природных ресурсов Сибири золотопромышленника Михаила Константиновича Сидорова (1823 – 1887 г.г.), отстаивавшего идею существования морского торгового пути из через Карское море к устьям сибирских рек Оби и Енисея.

Его обращения в правительственные ведомства не нашли поддержки, так как чиновники, считая Карское море опасным для судоходства, не желали рисковать и вкладывать деньги в разведку и изучение морских путей. Тогда М.К. Сидоров вложил собственные капиталы в организацию экспедиции шведского полярного исследователя Нильса Адольфа Эрика Норденшельда (1832 – 1901 г.г.), который летом 1875 года на парусном судне «Proven» прошёл через Карское море и достиг Енисейского залива, откуда с группой учёных поднялся на лодке вверх по Енисею (Пасецкий 1979 г.).

В честь этого события в Москве и Петербурге были устроены торжества. Это был звёздный час в жизни М.К. Сидорова - в Европе и России сразу же заговорили о перспективах развития торговых связей Сибири и Европы. Удача вдохновила его, и он объявил о финансировании в следующем году торговой экспедиции, которая должна будет доставить европейские товары на Енисей, а оттуда привезти сибирскую продукцию.

Руководить этим предприятием согласился Н. Норденшельд. Наряду с этим была запланирована вторая экспедиция, которой предстояла не менее сложная задача - пройти в низовья реки Оби и найти выход в Карское море. При этом особенно интересовали возможности Обской губы в качестве порта для морских судов и для установления морского сообщения между Европой и Сибирью по Северному Ледовитому океану.

Этим проектом заинтересовалась Германия, и уже 10 января 1876 года было сообщено об организации Общества германской северо-полярной экспедиции, впоследствии ставшей более известной как Бременской экспедиции, по названию города, где произошло это событие.

Основным спонсором этого проекта стал иркутский промышленник Александр Михайлович Сибиряков, выделивший на выполнение исследований немалую по тем временам сумму - 20300 марок, основная часть которых предназначалась на финансирование поездки, остальные - на издание книги об этом путешествии.

Руководителем экспедиции был Отто Финш (1839 – 1917 г.г.) - орнитолог по специальности, в ту пору консерватор (хранитель) естественноисторического и этнографического музея в Бремене. По его приглашению вторым участником стал известный писатель-натуралист 47-летний Альфред Эдмунд Брем (1829 – 1884 г.г.) - автор популярнейшей шести томной книги «Жизнь животных».

В его задачу входили этнографические описания во время экспедиции, а также помощь при добывании животных для коллекции. Третьим и самым загадочным участником путешествия был 49-летний граф Карл фон Вальдбург-Цайль-Траухбург (1841 - 1890 г.г.) - полковник штаба короля Вюртенбергского, по мнению ряда историков, - военный разведчик.

Его присутствие придавало особую интригу этому путешествию, в которое он отправился «за счёт личных средств», позиционируя себя как охотника и «искателя приключений». Он взял на себя сбор гербария и минералов, проведение барометрических измерений с помощью анероида.

До того, как стать кадровым военным, граф окончил университет по курсу естественных наук, прекрасно владел методами картографии, мог профессионально производить географические описания посещённых местностей. К тому же в 1870 году он уже участвовал в экспедиции на Шпицберген и имел исследовательский опыт.

В Москве штат экспедиции увеличили ещё двумя участниками. В качестве переводчика поехал учитель Мартин Дзервит - латыш из Риги, а слугой - артельщик Шестовской артели Иван Клюгин. Их в дальнейшем обучили препараторскому делу и во время экспедиции они, кроме прямых своих прямых обязанностей, исправно занимались сборами зоологических коллекций, изготовлением тушек зверей и птиц, чем значительно облегчили научные занятия О. Финша.

В это путешествие они отправились 6 марта 1876 года, удостоившись накануне аудиенции у короля. По прибытии в Петербург десять дней у них ушло на получение «открытых листов» - соответствующих разрешительных документов и рекомендаций от министров внутренних дел, государственных имуществ и путей сообщения.

Чиновников, конечно же, удивляло, что путешественники, получившие деньги для обследования низовьев Оби, в своём маршруте заявили ещё посещение территории Северного Туркестана между Тарбагатаем и Алтаем на границе с Китаем.

Впрочем, благодаря предусмотрительности графа Вальдбурга, имевшего рекомендательные письма королевы Вюртемберга Ольги, родной сестры императора Александра II, все проблемы с разрешениями о передвижении по территории Российской империи были достаточно быстро решены.

Для приветствия членов экспедиции Общество содействия русской промышленности и торговле устроило специальное общее собрание, на котором выступил М.К. Сидоров, кратко охарактеризовавший предполагаемый маршрут немецкой экспедиции и высказавший рекомендации, которые позволили бы наиболее полно исследовать район Оби.

Свою речь он закончил следующим напутствием:

- «Хотя у нас на севере Европы и бывали учёные путешественники, в том числе и германские, но они не занимались исследованиями природы. Избранный же вами путь исследования Обской системы доставит вам ещё более богатые материалы, и потому от ваших трудов наше общество ожидает важных результатов для пользы науки, промышленности и торговли».

Состоялась также встреча с руководством Русского географического общества (РГО). Лишь после этого члены экспедиции отбыли поездом в Москву, из которой 18 марта выехали по почтовому тракту в Нижний Новгород и Казань.

Далее их путь лежал через Екатеринбург, Тюмень и только 20 апреля они прибыли в столицу Западной Сибири - Омск. Начало изучения Сибири началось с посещения Омского музея и знакомства с его коллекциями животного и растительного мира, где получили в дар 20 чучел сибирских птиц, положивших начало их зоологической коллекции.

Ознакомившись с достопримечательностями Омска и поучаствовав в праздновании Пасхи, погрузив свой багаж в четыре тарантаса, запряжённых в тройки лошадей, 24 апреля путешественники спешно выехали на юг вверх по Иртышу.

Преодолев 800 километров пути по почтовому тракту 28 апреля они прибыли в Семипалатинск - центр Семипалатинской области, в котором их ждал тёплый приём генерал-губернатора В.А. Полторацкого, который уже получил из Петербурга извещение о прибытии к нему германской экспедиции и соответствующие распоряжения об их встрече.

Европейских гостей с комфортом разместили в просторном особняке помощника полицмейстера Николая Герасимовича Герасимова и устроили в честь их приезда торжественный вечер. Семипалатинцам непременно хотелось познакомиться с именитым путешественником и писателем Бремом, приезд которого стал знаменательным событием в жизни провинциального купеческого городка на Иртыше.

Сам Брем был приятно удивлён своей известности и популярности в российском обществе и тем, что его книгами зачитываются как взрослые, так и дети. Оказывается, первое издание прекрасно иллюстрированного двухтомника «Жизни животных» на русском языке появилось в 1866 году и имело среди русских читателей большой успех.

Писатель запомнился всем богатырской фигурой и колоритной внешностью «с прямыми, зачёсанными назад, как у молодого дьячка, волосами, остриженными в кружок, и с огромным, необыкновенной величины носом», из-за которого он вскоре получил среди казахов шутливое прозвище «Зор-мурын», что означает «Огромный нос».

Брем очаровал всех как «прекрасный собеседник, весельчак, балагур и любитель застолий». Хорошее впечатление оставило гостеприимное семипалатинское общество и у самих гостей.

Об этом О. Финш записал в свой дневник так:

- «Кстати, говоря о еде, я должен сказать, что благодаря необыкновенной любезности и предусмотрительности семейства Полторацких, мы были совершенно избавлены от всяких хлопот касательно стола: нас пригласили обедать раз навсегда у них, и если кто недосугом не мог явиться, тому посылали кушанье на дом.

Я потому упоминаю об этой предусмотрительной заботливости, что в таком городе как Семипалатинск, где, - насколько я знаю, нет ни одной гостиницы, это была, во всяком случае, немаловажная услуга. Но она должна остаться на втором плане сравнительно с тем радушием, с каким вообще мы были приняты в этом гостеприимном семействе, где с первого же часа мы почувствовали себя как дома.

Этому много способствовало то обстоятельство, что любезные хозяева говорили по-немецки, по-английски и по-французски так же свободно, как по-русски, и мы могли вести самую непринуждённую беседу, представлявшую для нас много поучительного.

Вся семья Полторацких обладала в совершенстве знанием местностей, которые составляли цель наших стремлений, и таких же знатоков встретили мы и между посещавшими дом офицерами» (Финш, Брем 1882 г., с. 87).

В.А.Полторацкий взял на себя всю дальнейшую организацию экспедиции на пространстве вверенной ему Семипалатинской области.

Во-первых, он внёс существенные коррективы в их маршрут и предложил сократить его наполовину. Дело в том, что планируя свой путь, немецкие гости изъявили непременное желание побывать и в Семире- ченской области, включая Джунгарский Алатау, озеро Алаколь, а также в Тарбагатае и на озере Зайсан.

В дальнейшем, после посещения Усть-Каменогорска и Зыряновска, они планировали осуществить маршрут через горы Алтая до Телецкого озера, откуда через Бийск предполагали приехать в Барнаул. При этом, согласно графика, 5 июня они должны были прибыть в Барнаул, а 28 июня должны были быть уже в Обдорске (Салехарде), чтобы отправиться в низовья Оби.

Так как пройти столь огромный путь за месяц было не реально, Владимир Александрович предложил свой маршрут, ограничившись лишь территорией Семипалатинской области, и обещал личное содействие, чтобы они смогли его пройти в необходимые сроки.

Гости согласились с его аргументами, благоразумно положившись на его опыт и знания, в чём и убедились вскоре во время путешествия. На подготовку ушло несколько дней. За это время Альфред Брем с помощью прикреплённых к нему солдат снарядил в дорогу большой запас патронов и даже выбрался на охоту за бекасами и дупелями на Иртыш, пополнив коллекцию экспедиции экземплярами чернозобого дрозда Turdus atrogularis и теньковки Phylloscopus collybita.

Финш с графом Вальдбургом тем временем посетили базары, закупив в дорогу рис, чай, сахар и другие продукты, посуду и складные железные кровати. Особенно их заинтересовал популярный в городе «ташкентский базар», на котором они приобрели множество «бухарских» товаров - ковры, сёдла, узды и конскую упряжь с серебряными украшениями, коралловые пуговицы, суконные и кожаные изделия, расшитые узорами из шёлка чапаны (кафтаны), одеяла, чапраки, шаровары и другие произведения восточного искусства (Брем, Финш 1882 г.).

Все они стали основой их этнографической коллекции, впоследствии приводившей в восторг европейцев во время организации выставок по результатам экспедиции и хранящихся до сих пор в фондах и экспозициях европейских музеев.

Утром 3 мая 1876 года семипалатинцы торжественно проводили экспедицию в дальнюю дорогу. Сопровождала их большая свита с участием самого губернатора с супругой, семипалатинского полицмейстера А.П.Железнова, купца И.Ф. Каменского и других. Караван охранял конвой из казаков.

На 107-й версте тракта между Семипалатинском и Сергиополем (ныне Аягуз) в горах Аркат для гостей была устроена загонная охота на архаров Ovis ammon collium, познакомиться с которыми в природе давно мечтал Альфред Брем.

Для него она была удачной: метким выстрелом он добыл самку, а граф Вальдбург - ягнёнка, пополнивших их зоологическую коллекцию. Другого архара - шестилетнего рогача для гостей накануне добыл местный охотник-казах Адиль- хан Джамантаев, поразивший Брема своей исключительной меткостью.

Из старенького тульского ружья на сошках он поразил его с дистанции, достойной лучшей европейской винтовки. Увлекательный очерк об этой охоте спустя год Альфред Брем опубликовал в 4-м номере журнала «Gartenlaube» (Brehm 1877 г.).

В нём был помещён рисунок этого охотника, сделанный с фотографии Л.К. Полторацкой, которая принимала личное участие в загоне архаров, лихо гарцуя на скакуне. Не менее удивил писателя и бравый полицмейстер Железнов.

Впоследствии, в 1902 году, в газете «Сибирская жизнь» была напечатана заметка «Знаменитый учёный и сибирский полицмейстер», в которой была приведена следующая история:

- «Однажды экспедиция сидела у костра. Прилетел косач и сел в саженях 50 на дерево, в профиль, резко выделявшись в отблесках вечерней зари. Брем заметил, что удобно его застрелить. Железнов изъявил желание это сделать и просил Брема назначить место, в которое должен стрелять.

Брем, шутя, сказал:

- “В голову”, - и Железнов, не сходя с места, снёс пулей голову косачу. Брем чрезвычайно удивился такому искусству. Железнов, чтобы поразить его ещё больше, велел полицейскому встать в руке с платком в отдалении. Брем запротестовал было, но Железнов, не слушая его, выбил пулей платок из рук полицейского».

Большое впечатление на немецких учёных произвели охотники-беркутчи, продемонстрировавшие гостям ловчих беркутов и казахских борзых - тазы. От них Брем и Финш узнали много интересного об особенностях этого национального вида охоты казахов, специфике содержания и воспитания орлов, используемом снаряжении. Л.К. Полторацкая запечатлела охотников, и эти фотографии впоследствии были опубликованы.

После пребывания в Аркате В.А. и Л.К. Полторацкие временно расстались с гостями, так как служебные дела требовали вернуться обратно в Семипалатинск. Далее до Чугучака их сопровождал начальник Сергиопольского уезда подполковник Владимир Евстафьевич Фридерихс, впоследствии напечатавший воспоминания об этой совместной поездке.

Из Сергиополя путешественники проехали по предгорьям Тарбагатая до почтовой станции Каракол (ныне село Таскескен). Отсюда, пересев на верховых коней и погрузив багаж на верблюдов и вьючных лошадей, они выехали по солончаковой равнине к северо-западной оконечности озера Сасыкколь, где переправились через брод Кутты-Молды на глубокой протоке, соединяющей это озеро с Балхашом (ныне она носит название Иртуйской, а местность всем известна как «Перешеек).

Переночевав в этом месте и пройдя по заросшему тростниками побережью Сасыкколя путешественники достигли горы Большой Сайкан - крайней северной гряды Джунгарского Алатау. Здесь у них была стоянка и, считается, что именно с этим местом связано создание Финшем знаменитого рисунка Альфреда Брема с записной книжкой в руке на фоне заснеженных вершин Алатау.

Поднявшись ущельем речки Чинжилы до удобного перевала, они спустились в живописную долину Чубар-Аагач и остановились в Лепсинске - большой станице Семиреченской области, расположенной в северных отрогах Джунгарского хребта.

Отсюда они совершили охотничью поездку в горы вверх по речке Буленка, а 15 мая выезжали вверх по ущелью реки Аганакаты до горного озера Жасылколь. Учёных более всего поразил переходный характер здешней флоры и фауны от сибирской к тянь-шаньской.

Больше всего удивляли покрывающие склоны гор леса из эндемичной яблони Сиверса Malus sieversii, пихты и рябины, а также растущие по ущельям великолепные ели Шренка Picea schrenkiana и встречающиеся по берегам речек заросли облепихи.

После пятидневного знакомства с джунгарской природой, путешественники 18 мая спустились с гор к небольшому русскому селению Уч-Арал на речке Тентек, а на следующий день добрались до озера Уялы. Преодолев заболоченный перешеек между озёрами Сасыкколь и Алаколь, они прибыли в Урджарскую станицу у подножия Тарбагатая.

Отсюда 20 мая на тарантасах проехали до пограничного поста Бахты, и в пути среди пустынной равнины им посчастливилось увидеть сайгаков Saiga tatarica с маленькими сайгачатами. Здесь их встретил для дальнейшего сопровождения пристав Зайсанского округа Семипалатинской области майор Александр Константинович Тихонов с казачьим конвоем.

На следующий день они посетили городок Чугучак. В честь их приезда китайский губернатор устроил торжественный приём, обед и осмотр городка. Дальнейший их путь лежал по китайской территории вдоль Юго-Восточного Тарбагатая через селения, ещё носившие следы сильных разрушений и погромов после дунганского восстания десять лет назад, что оставило у европейцев гнетущие впечатления, а у Финша вызвало сильное душевное расстройство.

Стараниями Брема и Вальдбурга их коллекция пополнилась экземплярами обитателей этих мест: джейрана Gasella subgutturosa, сибирского козерога, водяной землеройки Neomys fodiens, а из птиц - чёрного аиста Ciconia nigra, журавля-красавки Anthropoides virgo, дрофы Otis tarda, степного луня Circus macrourus, чернобрюхого рябка Pterocles orientalis и др.

Граф Вальдбург к тому же собрал хороший гербарий тарбагатайской флоры. Поднявшись по караванной дороге на южный склон Тарбага- тая, путешественники вышли на перевал Бургусутай к русскому пограничному посту, а через 50 вёрст пути по Чиликтинской долине и через горы Манрак они благополучно прибыли на Зайсанский пост, где с комфортом устроились на отдых в большом доме майора Тихонова.

Здесь они познакомились со знатоком местной фауны и собирателем зоологических коллекций Андреем Степановичем Хахловым (18451918), в то время служившим представителем торговой фирмы «Каменский и сыновья», отправлявшей торговые караваны с хлебной мукой из Зайсана в китайские города Баркуль, Гучен и Урумчи.

Андрей Степанович подарил немецким натуралистам ряд чучел птиц из своих сборов, шкуру снежного барса, черепа и рога сибирского козерога и других зверей.

Кроме того, он сообщил им ряд интересных сведений о редких животных этих мест.

- «Он привёл к нам одного старика киргиза (казаха), по имени Марджи Алдыара, - записал в своём дневнике Отто Финш, - который сообщил несколько данных из собственных наблюдений относительно «туикика», или дикого верблюда.

Эти сведения были потом представлены мною Лондонскому зоологическому обществу и были напечатаны в его «Записках» в 1878 году. Мы находились всего в каких-нибудь 250 вёрстах от родины этого интересного животного (по-видимому, пустыни Кабано в северо-западной Монголии), о существовании которого до сих пор ещё не было известно ничего положительного» (Финш, Брем 1882 г., с. 205 - 206).

Заинтересовала гостей также информация о гималайском, или темнобрюхом уларе Tetraogallus himalayensis, обитающем по альпийским водоразделам соседнего хребта Саур. Загоревшиеся страстью поохотиться за ними Брем, Вальдбург и зайсанский доктор Пандер уже на следующий вечер, 28 мая, на двух тарантасах отправились в горы Манрак, лежащие в 70 вёрстах западнее Зайсана.

Переночевав в юрте одного из аулов, ранним утром верхом на лошадях в сопровождении двух казахов-охотников и двух казаков охраны они поднялись по тропе на одну из альпийских вершин, где Брему посчастливилось добыть для коллекции самку улара.

Из города Зайсан путешественники проехали по тракту через бугристые пески Айгыркум и остановились на обрывистом берегу Чёрного Иртыша в 8 - 10 вёрстах ниже пограничного поста Актобе. 1 июня погрузившись в большую рыбацкую лодку, они отправились в плавание вниз по полноводной реке, по берегам которой среди песчаных дюн росли, по их словам, «первобытные леса» из толстых осокорей и вётел.

В течение дня они сплавились к её устью, преодолев 60 вёрст. В пути останавливались у небольшого стана рыбаков, чтобы познакомиться с особенностями местных рыбных промыслов. В те времена река славилась нельмами, стерлядями и осётрами.

Кроме того, здесь промышляли сетями сазанов, щук, окуней, язей, линей, налимов и тайменей. В записях О.Финша среди встреченных и добытых птиц фигурируют розовый пеликан Pelecanus onocrotalus, большой баклан Phalacrocorax carbo, орлан-долгохвост Haliaeetus leucoryphus, черноголовый хохотун Larus ichthyaetus, озёрная чайка Larus ridibundus, черноносая Gelo- chelidon nilotica и речная Sterna hirundo крачки, усатая синица Panu- rus biarmicus, тростниковая овсянка Emberiza schoeniclus и др.

Интересно упоминание о малом баклане Phalacrocorax pygmaeus, фазане Phasianus colchicus, выводке гуся-сухоноса Cygnopsis cygnoides и гнёздах скопы Pandion haliaetus. Пройдя на следующий день на вёслах озеру до Бакланьего мыса, они высадились на северном берегу Зайсана близ сопки Чакельмес.

После ночёвки экспедиционный караван на лошадях и верблюдах 3 июня вышел на север к синеющим горам Южного Алтая. Первые полсотни вёрст продвигались пустынной равниной, среди которой на востоке как верблюжий горб возвышалась гора Карабирюк, дословный перевод которой означает «чёрная почка».

Из птиц они часто любовались в пути чёрными жаворонками Melanocorypha yel- toniensis, розовыми скворцами Pastor roseus, саджами Syrrhaptes paradoxus, чернобрюхими рябками Pterocles orientalis и даже отыскали гнездо дрофы-красотки Chlamydotis undulata с яйцами.

Когда появились кусты саксаула, Финш пытался отыскать ещё одну «замечательнейшую птицу» этих краёв - монгольскую сойку Podoces hendersoni, но её так и не удалось увидеть. Зато посчастливилось наблюдать куланов Equus hemionus и, к неописуемому восторгу Брема, даже поймать жеребёнка.

Далее путешественники вступили в Курчумские горы у Такыра, где остановились на ночёвку около зимовки Бастерек. На следующее утро здесь состоялась их встреча с Владимиром Александровичем и Лидией Константиновной Полторацкими, полковником Павлом Михайловичем Халдеевым и полицмейстером Железновым, приехавших из Семипалатинска и выразивших готовность сопровождать их в дальнейшем пути до Усть-Каменогорска.

Присутствие самого губернатора на этом отрезке пути объяснялось проблемой безопасности гостей, так как они вступали в пределы Китайского Алтая. Эти горы в районе озера Маркаколь, населённые казахами, в те годы ещё находились под управлением Китайской империи и время от времени контролировались инспекциями из китайских таможенников (спустя несколько лет, в 1881 году, в соответствии с Петербургским договором, маркакольская и кабинская части Южного Алтая были переданы России и вошли в состав Семипалатинской области).

После этой встречи они прошли ещё полтора десятка вёрст и добрались до временного пограничного поста, расположенного в живописной луговой долине по речке Майтерек. Тогда здесь находился только один бревенчатый барак - казарма, в которой квартировала полусотня служивых казаков.

После кратковременной стоянки, отдыха и пополнения коллекции 6 июня караван стал подниматься в горы вверх по реке Кальджир, по дороге, которой местное население перекочёвывало вместе со скотом на джайляу - летние пастбища на водоразделе Курчумского хребта и на берега Маркаколя.

В пути они встречали лишь отдельные юрты казахских аулов. В горах только наступила весна, а на вершинах лежал снег. В это время в разгаре были паводки, поэтому даже ручьи и маленькие речки превратились в бурные потоки, через которые приходилось переправляться с огромным риском для жизни.

К тому же во время подъёма на перевал Курчумского хребта испортилась погода и путешественники ехали под проливным дождём, который сменился холодным ветром, а затем снежной бурей. Ночёвка в юрте была холодной, люди сильно намёрзлись и простудились.

Утром 7 июня они увидели вокруг юрты зимний пейзаж: свежий снег покрывал все окружающие горы. Вскоре открылся великолепный вид на озеро Маркаколь, лежащее в обширной котловине между Азутау и Курчумским хребтом.

Спешно спустившись с перевала к истоку Кальджира - единственной реки, вытекающей из озера - караван прошёл вдоль северного берега Маркаколя и остановился на отдых на берегу Теректыбулака (Тополёвки). Эта достаточно большая и бурная речка вытекает из ущелья Курчумского хребта и, протекая по широкой луговой долине, впадает в озеро.

По её берегам рос лес из лиственницы, тополя и берёзы, среди которого они разбили свой лагерь и провели весь день 8 июня, занимаясь рыбалкой и просушкой вещей, а генерал-губернатор провёл переговоры с приехавшими представителями китайских властей.

Особенно сильно намокли гербарные папки и шкуры зверей, которые пришлось сушить около костра. Между этими делами они отметили 32 вида птиц и пополнили коллекцию новыми экземплярами. Этот список стал первым в истории изучении птиц Маркаколя и к настоящему времени увеличен до 265 видов, из них 153 гнездящихся (Березовиков 2009 а,б).

Из птиц, увиденных на акватории озера, О.Финш упоминает чомг Podiceps cristatus, красношейных поганок Podiceps auritus, больших бакланов, огарей Tadorna ferruginea, озёрных чаек, а в окружающих лесах - чёрного аиста Ciconia nigra, чёрных коршунов Milvus migrans lineatus, орланов-долгохвостов, могильников Aquila heliaca, больших горлиц Streptopelia orientalis и др.

В этот же день они добыли в лесу скворца, удивившего Отто Финша изумрудно-зелёной окраской спины и фиолетовым оттенком боков головы, чем он отличался от виденных им европейской и туркестанской форм. Спустя год, вернувшись домой и сравнив этот экземпляр с имеющимися в коллекции, он описал новый вид - скворца Полторацкого Sturnus poltaratzkyi Finsch, 1878, который впоследствии стал рассматриваться в ранге подвида обыкновенного скворца Sturnus vulgaris poltaratzkyi.

Назвал Финш его в честь губернатора В.А.Полторацкого, оказавшего неоценимую помощь в организации поездки, без содействия которого они не смогли бы сами осуществить столь сложный маршрут. Правда, в названии вкралась небольшая неточность при написании фамилии, так её следовало писать «Полторацкий», а не «Полтарацкий».

Но тем не менее она так и вошла навсегда в историю орнитологических описаний, а имя В.А.Полторацкого осталось увековеченным в орнитологии. Кстати, это было далеко не первым описанием птиц, посвящённым Полторацким.

За пять лет до этого Н.А.Северцов в честь своей жены Софии Александровны Полторацкой назвал открытый в Тянь-Шане новый виды птицы (расписную синичку) - Leptopoecile sophiae Severtzov, 1873. Примечательно, что в те времена скворцы жили на Маркаколе в лесах и гнездились в дуплистых деревьях.

Спустя столетие, в 19781986 годах, когда я работал в Маркакольском заповеднике, они были обычными обителями деревень. В диком состоянии их оставалось совсем немного - только в старом тополёвнике у села Нижняя Еловка и в дуплах старых лиственниц у истока Кальджира, а в лесу вдоль Тополёвки их совсем не было (Березовиков 1989, 2009 г.г.).

К сожалению, из-за непогоды, путешественники не могли задержаться в этом интересном месте ещё на один день. График передвижения был настолько сжатым, что учёным постоянно не хватало времени на ведение дневников, сборы и обработку животных для коллекции.

С 9 по 11 июня экспедиция совершила тяжёлый конный переход через горы от Маркаколя в Катон-Карагай, сопровождавшийся дождями и снегопадами. В первый день они проделали очень сложный и изматывающий путь вдоль реки Кара-Кабы до устья Таутекели.

Не случайно этот отрезок пути носит название «Семи перевалов». Скальные прижимы во многих местах не позволяют продвигаться берегом реки, поэтому конные тропы то петляют среди скал и леса вверх на вершину горного отрога, то круто спускаются вниз к реке, то снова уходят вверх по склону.

После ночёвки в Верхне-Кабинской долине, вновь сопровождавшейся снегопадом, был не менее трудный спуск по крутому склону хребта к реке Бухтарме. И только вечером совсем выбившиеся из сил путешественники добрались до развалин бывшего китайского поста Чингистай - конечного пункта экспедиции.

Утро 12 июня, запомнившееся выпавшим снегом, путешественники встретили в уютных квартирах Алтайской станицы. Л.К.Полтарацкая на одной из своих фотографий запечатлела суровую картину этого утра: заснеженной хребет Сарымсакты и новенькие казармы у его подножия, также засыпанные снегом.

Жители станицы устроили гостям торжественную встречу с хлебом- солью, в честь их приезда губернатором был дан торжественный обед. Комендант майор А.И.Бахирев с офицерами преподнёс учёным неожиданный и очень желанный дар: шкуры медведя, росомахи, рыси, лисицы, соболя, колонка, степного хорька, горностая, ласки, алтайского сурка, белки и летяги, являющиеся объектами охотничьего промысла местного населения.

Они сразу же пополнили их зоологическую коллекцию. Были и личные подарки: О. Финшу - доха из кабарги и казахский нож, А. Брему - громадная медвежья шкура и великолепный мех соболя, графу К. Вальдбургу - шкуры рыси, росомахи и лисы.

На следующее утро 13 июня гости выехали из Алтайской станицы в Зыряновский рудник, по дороге посетив русские староверческие деревни и поразившись зажиточности алтайских кержаков. После знакомства с шахтами и добычей полиметаллических руд они отправились на Верхнюю пристань Иртыша, где их ждали Полторацкие и остальные участники поездки с приготовленной для плавания лодкой.

Заключительный отрезок пути проходил по живописному скальному каньону Иртыша от устья Бухтармы до Усть-Каменогорска. Позади, по их подсчётам, осталось 729 вёрст нелёгкого, но очень интересного пути.

- «Я прибавлю от себя, что восхождение на вершину Грей-пика в Скалистых горах высотой 4600 метров над уровнем моря, - записал в дневнике О.Финш, подводя итоги пути, - может быть названо детской прогулкой сравнительно с тем, что мы вынесли на Алтае».

Тепло попрощавшись в Усть-Каменогорске с Полторацкими и другими спутниками по путешествию, 17 июня учёные выехали по почтовому тракту в Барнаул. Они очень спешили — сроки поджимали. Впереди их ожидало новое путешествие в низовья Оби и тяжелейшие испытания Севером.

Судоходный проход в Обской губе они, к сожалению, так и не нашли (он будет открыт лишь в 1918 году!), но оставили для истории прекрасную книгу о своём путешествии, многочисленные коллекции и ценные научные данные в своих статьях.

Эпилог.

Вернувшись домой, учёные подготовили обстоятельный отчёт о своём путешествии, изданный вначале на немецком языке (Finsch 1879). О.Финш опубликовал также орнитологические результаты экспедиции (Finsch 1877) и сообщения о некоторых, наиболее интересных находках птиц и зверей.

В 1882 году в Москве появилось русское издание книги «Путешествие в Западную Сибирь доктора О.Финша и А.Брэма». Она была издана за счёт средств А.М.Сибирякова, предусмотрительно заложенных в смету экспедиции. Получилось замечательно описание путешествия, написанное ярко, увлекательно и содержательно.

Безусловно, таковым оно стало благодаря писательскому таланту Альфреда Брема. Но следует отдать должное и Отто Финшу - он также обладал даром и писателя, и художника. В пути он сделал немало карандашных зарисовок и эскизов, которые при возвращении на родину гравёр М.Гофман использовал для оформления книги о путешествии.

Граф Вальдбург подготовил для этой книги обзорную карту и три эскизных проекта. Справедливости ради хотелось бы отметить, что основную часть текста русского издания книги была написана О.Финшем, в тексте имеются лишь отдельные фрагменты из путевых записок А.Брема и К.Вальдбурга.

Свои же наблюдения А.Брем впоследствии использовал при написании очерков для журналов и для последующих томов «Жизни животных». Однако со временем получилось так, что слава и авторитет А.Брема постепенно затмили имя О.Финша и при упоминании об этом путешествии отечественные историки, писатели и краеведы всё чаще и чаще руководителем Бременской экспедиции стали называть Брема, ошибочно полагая, что её название происходит от его фамилии, а не от города Бремен.

Подобный разнобой имеется в описаниях истории исследований посещённых ими местностей и в некоторых орнитологических статьях. Собранные коллекции пополнили фонды музеев Бремена, Мюнхена, Штутгарта, Берлина, Вены, Лондона.

Этнографические выставки с успехом прошли в Бремене, Гамбурге, Ганновере, Касселе. Ботаническая коллекция графа Вальдбурга целиком поступила в Королевский гербариум (ботанический музей) Берлина. Никаких научных публикаций об этой поездке он после себя не оставил.

К сожалению, в своё время при подготовке отчёта и книги практически не использованы были записи из его 150-страничного дневника, содержащие множество подробнейших описаний посещённых местностей с очень точными характеристиками ландшафтов, растительности, геоморфологии, гидрологии и описаниями быта населения.

Как стало известно позднее, прочитав изданную книгу А. Брема и О. Финша он засомневался в целесообразности отдельной публикации своих материалов. Лишь спустя много лет, уже после его смерти, стараниями его друга О.Конштатта дневники путешествий в 1870, 1976 и 1881 годах были опубликованы отдельным изданием на немецком языке.

Остаётся сожалеть, что до сих пор не опубликована на русском языке первая часть его дневника за 1876 год, так как содержащаяся в нём информация о казахстанском отрезке путешествия была бы полезной для учёных и краеведов.

Сам же граф Вальдбург, не удовлетворённый тем, что в 1876 году ему так и не удалось выяснить вопрос о судоходности устья Оби, продолжал интересоваться этим вопросом. Спустя четыре года, летом 1881 года, он вновь вернулся в Сибирь и при финансовой поддержке А.М.Сибирякова и Л.Кноопа совершил плавание в устье Енисея с целью найти более удобный выход в Северный Ледовитый океан.

О дальнейшей судьбе самого героя этого очерка известно следующее. После десятилетнего периода пребывания в Семипалатинске Владимир Александрович Полторацкий был переведён в Петербург и 21 апреля 1878 года назначен командующим Кронштадтской пехотной дивизией.

С 4 октября 1878 по 15 июля 1879 года он был командующим 5-й пехотной дивизией в составе русских войск в Болгарии в окрестностях Филиппополя, где занимался охраной реки Арды и южных границ Восточной Румелии. После службы в Болгарии В.А.Полторацкий 30 августа 1879 был произведён в генерал-лейтенанты, 19 июня 1880 назначен начальником 36-й пехотной дивизии.

20 июля 1886 года он подал прошение об увольнении от службы по болезни, а через 5 дней в возрасте 56 лет умер в городе Орле (Половцев 1910 г.). Так завершился непростой жизненный путь генерала и учёного- географа Владимира Александровича Полторацкого, целиком отданный службе Отечеству.

Он никогда не искал лёгких путей, честно и самоотверженно выполнял свой долг и оставил о себе добрую память у людей.

А рассказанная история о сибирском скворце лишь одно из многих свидетельств этому!

Литература:

Березовиков Н.Н. 1989 г. «Птицы Маркакольской котловины (Южный Алтай)». Алма- Ата: 1-200.

Березовиков Н.Н. 2009 г.. «Птицы Маркакольского заповедника» Труды Маркакольского заповедника. Усть-Каменогорск, 1 (1): 227 - 248.

Березовиков Н.Н. 2009 г. «История изучения орнитофауны Маркакольской котловины». Труды Маркакольского заповедника. Усть-Каменогорск, 1 (1): 60 - 72.

Березовиков Н.Н. 2009 г.. «Динамика орнитофауны Маркакольской котловины в ХХ столетии». Труды Маркакольского заповедника. Усть-Каменогорск, 1 (2): 102 - 109.

Матханова Н. П., Александрова Н. Н. 2007 г. «Первые дамы. Сибирская провинция XIX века». Наука из первых рук 15, 3: 102 - 113.

Морозов С.А. 1961 г. «Русская художественная фотография». Очерки из истории фотографии 1839 – 1917 г.г. М.: 1 - 179.

Пасецкий В.М. 1979 г. Нильс Адольф Эрик Норденшельд. М.: 1 - 294.

Половцев А.А 1910 г. «Полторацкий Владимир Александрович». Русский биографический словарь в 25 томах. СПб.; М., 14: 1 - 800.

Полторацкая Л.К. 1871 г. «Поездка по китайской границе от Алтая до Тарбагатая». Август 1870 г. «Путешествие вместе с мужем из Семипалатинска к верховьям Бухтармы». Русский вестник 93, 6: 580 - 661.

Полторацкая Л.К. 1879 г. «Бременская экспедиция в Семипалатинской области». Апрель - май 1876 г.. «Путешествие экспедиции Бременского географического общества по Алтаю вместе с семьёй Полторацких». Природа и охота 1, 3: 23 - 52.

Полторацкая Л.К. 1879 г. «Альбом типов и видов Западной Сибири, снятых Л.К.Полторацкой». СПб.

Сысоев В.И. 2005 г. «Полторацкие». Род и семья в контексте Тверской истории. Тверь: 78 - 99.

Финш О., Брем А. 1882 г.. «Путешествие в Западную Сибирь д-ра О.Финша и А.Брэма». М.: 1 - 578.

Финш О., Брэм А. 2009 г. «Путешествие в Западную Сибирь». Репринтное издание 1882 г. СПб.: 1 - 586.

Forschungsreisen des Grafen Karl von Waldburg-Zeil nach Spitzbergen und Sibirien 1870, 1876, 1881. Zusammengestellt und herausgegeben von F. G. Brustgi. Konstanz:

Rosgarten Verlag GmbH, 1987.

Finsh O. 1877. Ornithological letters from the Bremen Expedition to Western Siberia. Ibis 1: 48 - 65.

Finsh O. 1878. On a new species of Starling. Proc. Zool. Soc. London.

Finsch O. 1879. Reise nach West-Sibirien im Jahre 1876. Wissenschaftliche Ergebnisse. Wir- belthiere. Verh. zool.-bot. Ges. Wien: 115 - 290.

Finsch O. 1909. Vogelarten, welche sowohl in West-Sibirien als in Afrika beobachtet wurden. Aquila 16: 79 - 88.

Источник:

«История о сибирском скворце Sturnus vulgaris poltaratzkyi и семипалатинском генерал-губернаторе Владимире Александровиче Полторацком (1830 – 1886 г.г.).

Н. Н. Березовиков.

Фотографии

Л. К. Полторацкой. "Альбом типов и видов Западной Сибири". СПб.,1879 год.

Л