Вы здесь

Памирский пост. Воспоминания о Кашгаре. Вокруг Малого Кара-куля. VII - XII.

VII. Памирский пост.

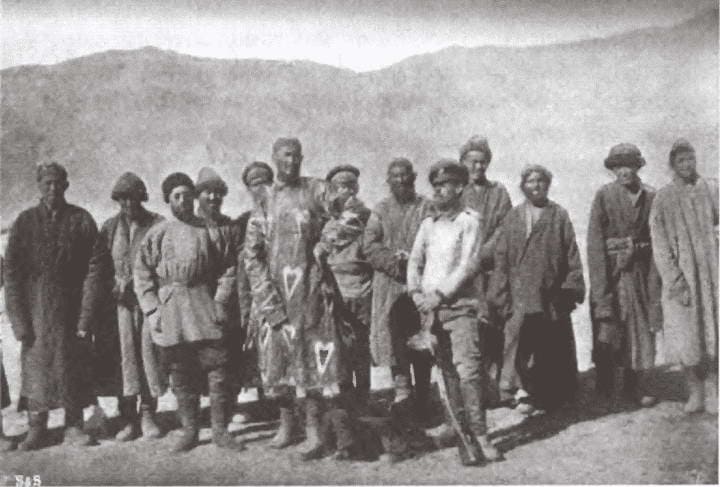

Из предыдущего читатель знает, что ведший нас на Памир путь шел большей частью по необитаемым областям. В русском Памире в октябре 1893 г. было только 1232 жителя, между тем как долины Алая и Сары-кола заселены сравнительно гораздо гуще.

В долине Алая, говорят, разбросано 15 кишлаков, или зимних поселков, в которых насчитывается 270 кибиток. В конце мая или в начале июня, когда снег сменяется густой сочной травой, в долину Алая являются богатые и просто зажиточные киргизы, чтобы разбить свои летние кибитки на берегах Кызыл-су. Здесь они устраивают свои байги, или игрища, приглашают друг друга в гости, празднуют свадьбы, словом, проводят лето в свое удовольствие.

Большинство остается здесь только два месяца, по истечении трех в летних поселках не остается уже никого - все возвращаются в зимние кишлаки в Фергану. Летом в Кашка-су бывает примерно до 150 кибиток.

Киргизы из Ошского и Андижанского уездов уходят летом через перевалы Талдык и Джиптык, киргизы из Маргеланского и Кокандского уездов - через Тенгис-бай. Так как Талдык почти каждую зиму бывает загражден снегами, то в это время года пользуются большей частью перевалом Тенгис-бай. Таджики, которые теперь в большом количестве прибывают в Фергану искать заработков, всегда направляются через Тенгис-бай и почти всегда пешком.

По самой долине Алая проходит важный тракт, соединяющий Восточный Туркестан и Каратегин, Бухару, Мекку и Медину, и в теплое время года по этому тракту проезжает и проходит множество купцов и паломников.

На Памире, как и в других местах земного шара, резкие формы рельефа служат границами между различными поясами климата. Границы переходной области могут рассматриваться как этнологические и лингвистические межевые столбы. Внутри этих границ обитают в весьма малом количестве исключительно кочевники киргизы, а в областях, расположенных к западу от этих межевых столбов, одни таджики, но в гораздо большем числе.

Киргизы имеют свои собственные тюркские географические названия, таджики свои собственные персидские. Поэтому верховья всех рек, текущих на запад, носят киргизские названия, а низовья персидские. Например: Ак-су - Мургаб, Гурумды - Гунт. Из двух текущих рядом рек одна называется Кокуй-бель, так как ее долина посещается киргизами, другая Кудара, так как на ее устье лежит поселок таджиков.

На правом берегу Мургаба, на высоте 3600 метров, возвышается укрепление Памирский пост, как грозный протест против совершавшегося в последние годы наступления афганцев и китайцев в области Памира, принадлежавшие прежде к ханству Кокандскому.

Первое время после того, как ханство это было завоевано в 1875 - 1876 г.г. русскими, на Памир, эту крайне редко населенную и труднодоступную местность, почти не было обращено внимания. Даже умный Скобелев не подумал о ней. Но вот к ней стали настойчиво тянуться другие соседи, и энергичное вмешательство русских стало необходимым.

наменитая экспедиция полковника Ионова была первым шагом, который имел серьезные последствия и во всяком случае способствовал к возбуждению вопроса о Памире, столь горячо обсуждавшегося в последние годы.

Летом 1895 г., когда была созвана для определения границ англорусская комиссия, вопрос этот и получил свое окончательное решение. Ко времени же посещения мной Памира дело подвинулось настолько, что на "крыше мира" воздвиглось русское укрепление с постоянным гарнизоном.

Укрепление это, политическое значение и цель которого ясны, как день, было возведено летом и осенью (с 22 июня до 30 октября) 1893 г. второй ротой четвертого туркестанского линейного батальона. Прямоугольные стены укрепления сложены из дерна и мешков, наполненных песком, и окружают просторный двор, где находятся офицерский флигель, землянки с бревенчатыми крышами, вмещающие казармы, кухню, лазарет, баню, мастерские и пр.

В нескольких войлочных кибитках сохраняются продовольственные запасы и амуниция; на небольшой метеорологической станции три раза в день производятся наблюдения. В углу обращенной к северу продольной стены находятся барбеты, с митральезами системы Максима Норденфельдта. Обращенная к югу продольная стена идет по краю высокой конгломератовой террасы, с вершины которой укрепление и господствует над долиной Мургаба.

Терраса была в свое время образована течением реки, которая теперь отошла от нее на довольно значительное расстояние. Между террасой и рекой остались болота и трясина, из которой пробиваются многочисленные прозрачные ключи.

Памирский пост - наглядное доказательство энергии офицеров, руководивших работой, и прекрасный памятник их трудов: возведение укрепления на такой значительной высоте и так далеко от всякой цивилизации не могло не быть сопряжено с величайшими трудностями.

Весь древесный и прочий материал приходилось доставлять на вьючных лошадях из Оша. Осенью тут часто разражались свирепые бураны, обдававшие облаками снежной и песочной пыли, а офицеры и команда в это время должны были ютиться в киргизских кибитках, которые ветер нередко и опрокидывал.

С Кашгаром установились новые торговые сношения, и кашгарские купцы приезжают сюда со своими товарами, выменивают здесь киргизских овец, гонят их в Фергану, где они в большой цене, и с хорошими барышами возвращаются в Кашгар, через перевал Терек-даван или Талдык.

Комендант Памирского поста капитан В.Н. Зайцев, старый туркестанский служака, бывший одно время ординарцем Скобелева и участвовавший в походах на Хиву (1873 г.) и на Коканд (1875 - 1876 г.г.). Он вместе с тем и начальник и над всем киргизским населением Памира.

На путешественника-чужестранца Памирский пост производит самое отрадное впечатление. После долгого, утомительного пути по необитаемым, диким горным областям попадаешь вдруг на этот маленький клочок великой России, где кружок милейших и гостеприимнейших офицеров принимает вас почти как земляка, как старого знакомого. И то сказать, мое прибытие внесло неожиданную перемену в однообразную, уединенную жизнь в укреплении, где с сентября месяца, кроме киргизов, не видели чужого человеческого существа.

Узнав от конных курьеров о моем приближении, офицеры весь день высматривали меня в бинокли со стен укрепления. В общем Памирский пост живо напоминает военное судно. Стены - это борта, необозримая открытая Мургабская долина - море, крепостной двор - палуба, по которой мы часто гуляли и с которой в сильные бинокли обозревали отдаленнейшие границы тихого безжизненного кругозора, где лишь по вторникам появлялся одинокий всадник.

Это джигит-курьер, привозящий желанную почту из России. Когда он въезжает во двор, все на ногах. Адъютант коменданта открывает почтовые сумки, и все окружающие с напряжением ожидают получения адресованных им писем, газет и посылок от родных и друзей.

И горько тому, кто остается без гостинца, когда все другие удовлетворены. Так было со мной; три раза почта не приносила мне ничего вследствие изменения мною маршрута. Вся корреспонденция на мое имя шла в Кашгар, и я целых четыре месяца не получал с родины ни строчки.

По получении почты весь день проходит в чтении; новости с родины поглощаются с жадностью, и за обеденным столом офицеры обмениваются друг с другом полученными сведениями и впечатлениями, произведенными на них важными событиями, произошедшими в последнее время там далеко, в водовороте мирового океана жизни.

Порядок дня вообще таков: утром мы пьем чай каждый у себя; в 12 часов громкая барабанная дробь сзывает всех в столовую к общему завтраку; затем опять чай у себя в помещениях, а в 6 часов барабан зовет обедать.

Кофе пьют, как придется, кто один, кто в компании, разбившись на кружки. Спать мы не ложились долго, а около полуночи мы с комендантом еще закусывали. Ученье производится утром; днем же бывают учебные классы для солдат и казаков, обучающихся разным пригодным на военной службе предметам.

Большая же часть времени уходит на более мирные занятия. С моим прибытием в укреплении развилась настоящая мания фотографирования, и, когда я по вечерам занимался проявлением снимков, меня всегда окружало с полдюжины зрителей, с напряженным интересом следивших за тем, как, словно по волшебству, оживали на снимках горные виды и типы полудиких племен.

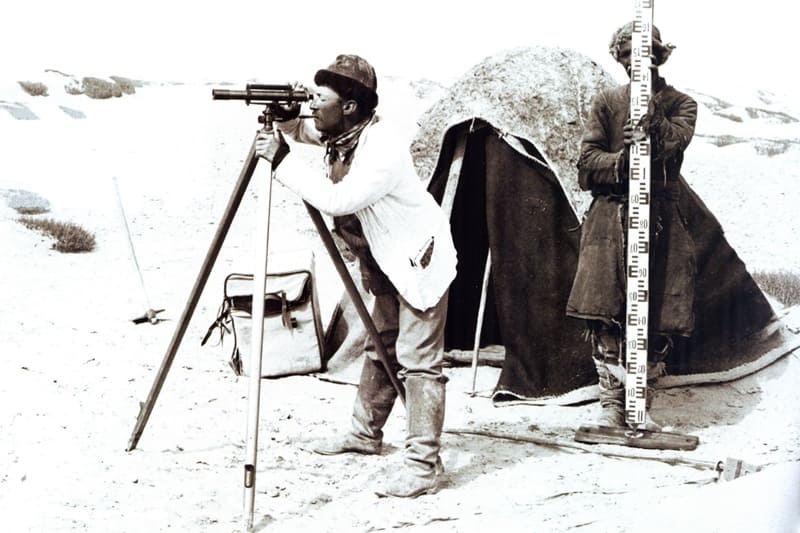

Мы измерили приток воды в Мургабе и поставили на реке около берега измерительный столб, на котором один из офицеров взялся отмечать уровень повышения и понижения воды во время наступающей весны и лета.

Измеряли мы также глубину промерзания почвы и делились друг с другом своими наблюдениями. Результаты моих наблюдений на Кара-куле возбудили большой интерес; никто не ожидал, чтобы максимальная глубина могла равняться 230,5 метра.

XVIII. На Музтаг-ату и в Кашгар.

Прежде чем повествовать о возвращении с Памирского нагорья в Кашгар, позволю себе посвятить несколько слов киргизам, среди которых я прожил столько времени. Я уже дал описание байт, играющих такую важную роль в их однообразной жизни.

Вообще же интересы жизни киргизов сосредоточиваются на скотоводстве да на связанных с этим перекочевках с места на место. Лето киргизы проводят в яйлаках (летние кочевья), расположенных на склонах Мустаг-аты и гор Памира; в кишлаки же, или зимние стоянки, расположенные в долинах, они возвращаются, когда в горах выпадает снег и становится холодно.

Каждый аул состоит большей частью из семейств, принадлежащих к одному роду, и у каждого аула есть свои определенные яйлаки и кишлаки, на которые никакой другой аул уже не имеет права посягнуть без общего на то согласия.

На другой день после рождения ребенка все родственники являются с поздравлением. Закалывают барана, сзывают гостей и совершают моление. На третий день мулла дает ребенку соответствующее дню его рождения имя, беря его из книги, в которой каждый день отмечен особым именем. К этому имени прибавляется имя отца ребенка и слово "оглы", т.е. сын, например, Кенче-Сатовалды-оглы.

Когда молодой киргиз захочет жениться, родители высматривают ему подходящую невесту, которую он и должен волей-неволей взять. Последняя, напротив, может отказаться от брака, если жених ей не понравился, хотя и тут в большинстве случаев дело вполне в руках родителей.

Если же жених сирота, он сам выбирает себе невесту. Каждый жених обязан внести родителям невесты "калым", или выкуп. Богатые киргизы платят до 10 - 12 ямб (1 китайская ямба стоит 80 - 90 рублей), бедные - пару лошадей или яков.

Родители поэтому всегда ищут для дочерей "баев", т.е. богатых женихов, а для сыновей некрасивых и бедных невест, за которых не потребуют большого калыма. За красивых, молодых девушек берется всегда очень большой калым.

В области Мустаг-аты проживала одна замечательная красавица киргизка Невра Хан, к которой сваталось множество женихов из ближних и дальних аулов. Но отец ее требовал такой несообразный калым, что она все еще сидела в девках, хотя ей и было уже 25 лет.

Один молодой киргиз, смертельно влюбленный в нее, просил меня ссудить его требуемой суммой, родители жениха и невесты тоже пытались склонить меня к этому, но, конечно, напрасно. Когда дело слажено, самая помолвка может быть отложена на неопределенное время, пока не будет выплачен весь калым сполна.

Как только это сделано, сооружают новую юрту и сзывают гостей на свадьбу. Гостей угощают бараниной, рисом и чаем; мулла читает жениху и невесте наставление о взаимных обязанностях, устраивается байга, все надевают лучшие свои халаты, невесту тоже разряжают в пух и прах.

Если жених из другого аула, свадьбу играют в ауле невесты, откуда затем все гости провожают новобрачных в их новое жилище. Когда киргиз умирает, тело его омывают, облекают в чистые белые одежды, обвертывают холстом и войлоками и, как можно скорее, относят на кладбище.

Яма выкапывается в метр глубины; от нее идет в бок горизонтальный ход, в который тело и всовывается. Затем могила закапывается и прикрывается камнем или небольшим куполом на четырехугольной подставке, если погребенный был "баем", т.е. богатым человеком.

Родственники навещают могилу до сорокового дня. Имущество киргизской семьи обыкновенно не велико, и при перекочевках для перенесения его достаточно нескольких яков. Наиболее громоздкой частью его является самая юрта - деревянный остов ее и толстые кошмы - седла и попоны, постельные принадлежности и ковры.

Затем идет хозяйственная утварь: главнейший предмет - "казан", т.е. большой железный котел, фарфоровые чашки (чине и пиале), плоские деревянные блюда (табак), железные или медные кувшины и котелки с ручками и крышками (кунганы и чугуны), деревянные чашки (чечук) и крынки (челек).

Кроме того, в зажиточной юрте нет недостатка и в прочих предметах домашнего обихода, как то: ткацких станках, корытах, ситах, топорах, мешках для зерна и муки, колыбелях, музыкальных инструментах, треножниках для котла, щипцах и проч.

Большая часть этих предметов покупается в Кашгаре, Янги-гиссаре или Яркенде; кроме того, среди киргизов водятся и свои кузнецы и столяры. Древесный материал для юрты привозят из долин, граничащих с восточными склонами Мустаг-аты, так как в самой сарыкольской области нет деревьев.

В каждой кибитке существует особое отгороженное отделение, "аш-хана" (кладовая), где хранятся молоко, сливки и другие съестные припасы. Любимый напиток киргизов - "айран" -- вскипяченное молоко с водой, которому дают скиснуть; питье это, особенно летом, действует освежающе.

"Каймак" - густые пресные яковые сливки превосходного качества, желтого цвета и миндального вкуса; "сют" - обыкновенное молоко. Все молочные продукты сохраняются в козьих бурдюках. Питаются киргизы главным образом яковым молоком и бараниной.

Раз или два в неделю закалывают барана, и все население аула плотно наедается. Все собираются в юрту и усаживаются вокруг огня, над которым варится в котле мясо; затем куски делятся между присутствующими. Каждый вынимает нож и срезает со своей порции куски мяса до самой кости.

Последнюю затем раздробляют, чтобы добраться до мозга, считающегося самым лучшим лакомством. Как перед трапезой, так и после происходит омовение рук. По окончании ее все проводят рукой по бородам и в один голос восклицают: "Аллаху экбер!" (Господь велик!)

Пять установленных Кораном ежедневных молитв аккуратно читаются старшиной в каждом ауле. В ежедневном обиходе самый тяжелый труд выпадает на долю женщин. Они ставят и снимают кибитку, ткут ковры и ленты, вьют веревки, сучат нитки, доят коровяков и коз, ходят за овцами, за детьми и ведут все хозяйство. Стада стерегут необыкновенно большие, злые собаки, питающиеся отбросами.

Мужчины, в сущности, ничего не делают; сидят большей частью день-деньской вокруг огня или много-много пригонят яков с горных пастбищ; часто ездят в гости к соседям, покупать и менять скот. Зимой же почти с утра до вечера сидят и беседуют вокруг костра из якового навоза в то время, как снаружи снег крутит вокруг юрты и воет буря.

Так мирно и однообразно протекает жизнь киргизов; один год похож на другой, проходит в тех же занятиях и перекочевках. Старится киргиз только под бременем годов, видит, как дети его уходят и основывают свои семьи, видит, как седеет его борода, и, наконец, отправляется на вечный покой возле ближайшей могилы святого, у подножия покрытых снегами гор, в области которых он и его родичи прожили свою бедную радостями, но и беспечальную жизнь.

Мое долгое пребывание в их среде было поэтому интересным перерывом однообразия их жизни. Им еще никогда не случалось раньше видеть так близко "ференги" (европейца), сопутствовать ему, наблюдать за всеми его непонятными работами.

Они в толк не могли взять, зачем мне непременно нужно было посетить каждый ледник, зачем я все срисовывал, а иногда даже выламывал камни из гор и прятал себе в ящики; им все окружающее казалось таким простым, естественным и неинтересным!

Понятия их о внешнем мире очень скудны. Они знают только, зато превосходно, область, в которой кочуют, дороги через Памир и в западные города Восточного Туркестана; весь остальной мир для них - хаос. О России, Англии, Китае, Персии, Канджуте, Кашмире, Тибете, Индостане, Большом Кара-куле, Лобноре и Пекине они знают понаслышке.

Только от странствующих купцов или из ближних городов доходят до них иногда новости шумного света, но мало интересуют их, не затрагивая непосредственно их самих и их жизни. Для них Земля - плоскость, окруженная водой, и Солнце ходит вокруг Земли; как ни старайся внушить им истинные понятия, они ничего не могут взять в толк и преспокойно отвечают, что по крайней мере их область стоит неподвижно.

Старые киргизы часто рассказывали мне о своем житье-бытье, и рассказы их всегда были очень интересны и поучительны, даже по самому языку. Жизнь одного старика киргиза бека Булата из области Ранг-куль является, например, настоящей эпопеей.

Во время правления Якуб-бека он двенадцать лет занимал в Тагарме должность юз-баши (сотник). После смерти Якуб-бека в 1878 г. Кашгаром овладели китайцы, а два года спустя пришел из Маргелана в Таш-курган Хаким-хан-Тюря с тысячью людей, и бек Булат с братом и 500 сарыкольцами примкнули к нему.

Несмотря на недельную осаду, таджики, обитатели Таш-кургана, не сдались. На подавление восстания двинулось большое китайское войско, и Хаким-хан-Тюря послал в Таш-курган киргиза Абдуррахмана-датху в качестве парламентера, но таджики умертвили его.

Тогда Хаким-хан-Тюря направился со своими людьми к Чакыр-агылу у начала долины Гез. Пока они стояли там, к брату бека Булата, Куруши-датхе, был прислан гонец от китайцев с извещением, что все киргизы, участвовавшие в восстании, будут преданы казни, если не выдадут Хакима.

Тогда Куру-ши покинул своего предводителя и ушел на Малый Каракуль. Здесь он получил приказ присоединиться к китайцам и напасть на Хакима около Мужи. Последний, преследуемый китайцами, бежал через Кызыл-арт, потеряв много людей.

Предводителем уцелевших киргизов стал бек Булат; когда же и эти остатки были рассеяны, он отправился к Ранг-кулю, брат же его был взят китайцами в плен и обезглавлен в Кашгаре. Опасаясь такой же участи, бек Булат бежал к Ак-байталу, где его нагнали и взяли в плен 50 преследовавших его китайцев, которые затем отправили его с семейством в Турфан. Там он жил в изгнании девять лет.

Бек Турфанский, магометанин, предоставил ему, однако, свободу и возможность беспрепятственно заниматься торговлей. Затем ввиду того, что он все время вел себя смирно, китайские власти разрешили ему вернуться на родину.

Кроме того, китайцы, оценившие его деловитость, предложили ему бекство в Восточном Памире, но он отказался, говоря, что не хочет служить людям, убившим его брата. После того в Памир вступили русские, и старый бек Булат живет теперь в бедности и не у дел около Ранг-куля.

Мы часто беседовали с ним далеко за полночь, при свете голубых огоньков, перебегавших по углям костра, слабо освещавшего внутренность юрты, едва позволяя различать резкие черты сидящих на кошмах киргизов.

Не знаю, скучали ли обо мне киргизы, когда мы расстались; сердца у них жесткие, невосприимчивые к сердечным чувствам. Суровая, бедная, скупая природа, окружающая их и доставляющая им впечатления, не способна воспитать в них подобные чувства.

Но вслед мне раздавалось много дружеских "хош" (прощай), "худа иол версун" (с Богом!) и "Аллаху экбер", и долго стояли киргизы на берегу Кара-куля, провожая удивленными взглядами мой караван.

Пожалуй, многие задавали себе вопросы: "Откуда он явился к нам, куда отправился и что ему нужно было здесь?" 9 октября. Вечером мы остановились в ауле Турбулюн, жители которого собирались в скором времени отправиться на зимовку к Малому Кара-кулю. Около Турбулюна зима бывает очень суровая, бураны обычное явление, и постоянными обитателями являются здесь только волки, лисицы да медведи.

11 октября, когда мы были в ауле, разбушевался страшный ветер, и киргизы жгли факел за факелом, подымая их к дымовому отверстию и восклицая "Аллаху экбер!", чтобы отвратить ветер. При особенно сильных порывах ветра они все вскакивали и крепко схватывались за юрту, которая была, кроме того, укреплена веревками и шестами.

Мы все-таки сделали экскурсию на Караджилгу, где расстилались сочные пастбища и где водились горные козы и архары. Ислам-бай застрелил на леднике одного архара, но, к сожалению, животное упало в трещину, и достать его не удалось.

12 октября мы перебрались через пользующийся дурной славой перевал Мерки-бель. Западный склон, по которому мы подымались, был не особенно крут, но снеговой покров достигал сорока сантиметров глубины.

Это очень своеобразный перевал. Самый гребень его очень широк, куполообразен и покрыт тонким ледяным покровом, по которому мы проехали два километра. Лошади тут беспрестанно спотыкались, и мы предпочли идти пешком.

К счастью, у нас были на этот раз наняты вьючные яки. Малопомалу склон стал более отлогим, и мы благополучно достигли долины Мерки. В течение следующих дней мы быстро подвигались к равнинам Туркестана.

В долинах восточных склонов шел снег, а 13-го дул также сильный ветер, и мы весь день ехали в облаках крутящегося снега. Оставив 16-го устье долины Кинкол направо, мы снова очутились на знакомом тракте и вечером остановились в Игиз-яре в том же караван-сарае, в котором останавливались в первый раз.

То-то славно было освободиться от всех своих неудобных, тяжелых зимних одеяний, ставших излишними в этом теплом воздухе, и отведать за обедом плодов, кашгарского хлеба и яиц. 19 октября я опять сидел в своей комнате в доме консула Петровского в Кашгаре, где накопились для меня за лето целые горы писем и газет.

Наступило время желанного отдыха, которому я и отдался, пользуясь обществом моего благородного друга консула. Я не стану долго задерживать внимание читателя на моих кашгарских воспоминаниях, хочу только привести несколько из них.

Первой моей работой было разобрать собранные мной на Мустаг-ате образцы горных пород и снабдить их ярлычками, а также привести в порядок фотографические снимки. Затем я написал несколько научных сообщений о летних работах.

В начале ноября мы получили новости из Европы. Тайный советник Кобеко, инспектировавший русский Туркестан, продолжил свой маршрут к нам. Это был очень симпатичный и начитанный человек, и неделя, проведенная в его обществе, промелькнула незаметно.

Я никогда не забуду вечера 6 ноября, когда мы сидели за чаем вокруг большого стола, беседуя под аккомпанемент шумящего самовара о политике и о будущем Восточного Туркестана. Вдруг вбежал без доклада запыхавшийся курьер-казак и подал Кобеко телеграмму с последней телеграфной станции Гульча.

Телеграмма принесла весть о смерти государя Александра III. Все встали и перекрестились; на глазах выступили слезы, и могильная тишина долго не нарушалась никем. Конечно, было известно, что здоровье государя в последнее время было неудовлетворительно, но никто не подозревал, чтобы положение его было так серьезно и кончина так близка. Поэтому горестная весть поразила всех, как громом.

В какие-нибудь пять дней она проникла в сердце Азии. По закону солдаты тотчас же должны были принести присягу новому государю, но в Кашгаре не было православного священника, и потому сочли за лучшее дождаться приказа от ближайших властей. Кобеко только прочел вслух дрожащим от волнения голосом перед 58 казаками самую телеграмму; казаки выслушали ее с опущенными, обнаженными головами.

На следующий день к консулу явились дао-тай и цзянь-далой засвидетельствовать свое соболезнование. Их пестрые парадные одеяния, гонгонги, барабаны, зонтики и флаги - вся пышность их шумного появления составила такой резкий контраст с царствовавшей в консульстве тихой скорбью.

Резкие, климатические переходы, которым я подвергался в этой кочевой жизни, наградили меня лихорадкой, разыгравшейся в ноябре месяце настолько серьезно, что я слег на месяц в постель. Другую беду навлекло на меня посещение русской бани, куда меня проводили двое казаков и Ислам-бай.

Я пробыл там довольно долго, когда казаки решили, что будет с меня, вошли и нашли меня без чувств. В печке лопнула какая-то труба, и я угорел. Меня немедленно перенесли в мою комнату, где я понемногу пришел в себя, но голова болела страшно еще дня два.

Вот и Рождество пришло. Рождество! Сколько грусти, воспоминаний, тоски и надежд связано с одним этим словом! В сочельник шел легкий снег, тотчас же таявший и испарявшийся в сухом воздухе, не успевая даже выбелить землю.

На улицах и площадях слышался звук колокольчиков, но это были караванные колокольчики, которые звонят тут круглый год. И здесь на небе горели звезды, но не тем волшебным блеском, каким горят на нашем северном зимнем небе.

В окнах жилищ виднелись кое-где огоньки, но это были не елочные свечки, а светильники с кунжутным маслом, столь же примитивные, как и во времена Спасителя. Можно ли было выбрать более подходящее время для визита шведскому миссионеру Гёгбергу, прибывшему с семьей в Кашгар этим летом?

Я и отправился к нему после обеда в сопровождении английского агента Мэкэртнея и патера Гендрикса, захватив с собой маленькие подарки дочке хозяина. Были прочитаны тексты из Евангелия, пропеты рождественские псалмы под аккомпанемент органа, а вечером я и Гендрикс отправились к Мэкэртнею, где ждал нас пунш и другое рождественское угощение.

Незадолго до полночи патер ушел: он спешил в свое одинокое жилище, чтобы встретить полночь за обедней, служимой в одиночестве. Вечно, вечно одинок! 5 января 1895 г. в Кашгар прибыл англичанин Георг Литледэль в сопровождении своей отважной супруги и родственника Флетчера.

Мы провели в их обществе много приятных часов. Литледэль необычайно симпатичный человек, мужественный, но без всякой претенциозности; меня особенно радовало, что в лице его я познакомился с одним из отважнейших и умнейших путешественников по Азии.

Сам он смотрел на свои путешествия весьма критически, отличаясь большой скромностью. Он чистосердечно признавался, что путешествует ради удовольствия, охоты, спорта, предпочитая богатую разнообразием жизнь путешественника лондонским обедам и ужинам.

Тем не менее путешествием своим, начатым в 1895 г., он неизгладимыми буквами вписал свое имя в список путешественников-пионеров, рядом с именами своих знаменитых соотечественников Юнгусбэнда и Боуэра.

В середине января англичане покинули Кашгар; поезд их, состоявший из четырех больших, убранных коврами арб, представлял очень живописную картину. В Черчене Литледэль снарядил большой караван, с которым и прошел Тибет с севера на юг.

Наступило и русское Рождество, 12 днями позже нашего, и консульство снова ожило. Казаки утром в первый день праздника разбудили меня заунывным пением, а у консула состоялся большой вечер.

Для меня было большой радостью найти в этот приезд в Кашгаре земляков. Миссионер Гёгберг прибыл сюда с женой, маленькой дочкой, одной шведской миссионершей и крещеным персом мирзой Жозефом.

Со стороны миссионера было рискованно приехать с двумя дамами, так как магометане приняли их за его жен, и то обстоятельство, что мирза Жозеф женился затем на шведке-миссионерше, сильно и надолго повредило успеху миссии Гёгберга.

В глазах кашгарцев мирза Жозеф все оставался магометанином, а магометанам, по закону пророка, запрещается жениться на неверных. Я охотно обошел бы молчанием все толки и неудовольствие, возбужденные этим браком, если бы случай этот не служил печальным примером того, как легко представители миссионерского общества иногда относятся к возложенной на них ответственности.

В заключение несколько слов о самом миссионерстве. Репрессалии европейских государств в ответ на убийство в Китае миссионеров, по-моему, большая несправедливость, потому что раз миссионеры отваживаются на такое рискованное дело, они сами и должны нести за то ответственность и быть готовыми на все случайности.

И разве возможно распространять христианство с помощью казней и кровопролития? Враги христианства, еще со времен Нерона, старались подобными средствами противиться распространению христианства и то тщетно, само же христианство никогда не нуждалось в помощи насилия.

Правда, за смерть миссионеров мстят не как за смерть христиан, а только как за смерть европейцев, но насилие и кровопролитие во всяком случае отзовутся неблагоприятно на результатах деятельности христианских миссионеров в Китае.

Народы, стоящие на различных ступенях цивилизации, имеют и различные религиозные потребности, и кто же может утверждать, что китайцы или магометане созрели теперь для христианства? А вот этого-то обстоятельства многие из современных, часто малообразованных миссионеров и не могут понять.

Беря за образец первого миссионера, апостола Павла, они не раздумывают, что он трудился на почве, богато возделанной наукой и искусством, где человеческий дух уже созрел для воспринятия высшей религии, так как наиболее развитые классы общества уже стали сомневаться в старых богах.

И если сравнить с результатами деятельности Павла результаты деятельности сотни тысяч миссионеров на протяжении новейшего времени, то первая воссияет еще большим блеском. Причина громадной разницы между деятельностью Павла и современных миссионеров лежит, конечно, и в самом образе действий апостола.

Он странствовал с места на место, подобно дервишам Востока, жил своим трудом, оставался неимущим и неженатым, что облегчало ему непосредственные сношения с народом и изучение чужих языков, а также делало его независимым от всяких миссионерских обществ, от доброхотных пожертвований и проч.

Кроме того, он не прибегал ни к каким репрессалиям против гонителей христианства. Я еще ни разу не слыхал ни об одном миссионере, который бы в наше время следовал принципам жизни апостола Павла.

Для этого нужна большая любовь к делу, истинное бескорыстие, готовность пожертвовать всеми благами цивилизации и комфорта. Но даже если бы они и шли по стопам апостола, дело их не могло бы увенчаться таким же успехом по причине упомянутых религиозных и социальных препятствий, которые не должны никого удивлять.

Для правоверного мусульманина посягательство на его веру со стороны самодовольного чужеземца представляется несправедливым, как посягательство на самое дорогое наследство, перешедшее к нему, мусульманину, от родителей.

Главные азиатские религиозные учения не поддаются уничтожению. Духовные и социальные течения имеют в истории свое время и место, и отклонить их или остановить нельзя, как нельзя остановить прилив в море. Худы или хороши они, они непременно возьмут свое.

Что до наших шведских миссионеров в Кашгаре, я скажу, что все они необычайно солидные и достойные люди, с которыми очень приятно встречаться, что, к сожалению, бывало не часто, так как они жили за городом в жилищах, практически устроенных по азиатскому образцу.

Гёгберг умно рассудил, что было бы опасно немедленно начать миссионерскую проповедь, и вместо того занялся изготовлением разных полезных предметов домашнего обихода и ремеслами, полезными для кашгарцев.

Так, он сделал чудесную машину для обработки сырца, изготовлял прялки, мехи и т. д. к большому удивлению и восхищению населения. Встречи с Гёгбергом и его женой всегда были мне приятны, так как и они, подобно другим миссионерам, с которыми я сталкивался, были очень любезны и гостеприимны и смотрели в будущее светлым взором.

Нельзя не питать уважения к людям, которые убежденно борются за торжество своей веры.

IX. Воспоминания о Кашгаре.

В Кашгаре я пробыл 50 дней, дожидаясь, пока поправятся мои глаза, и работая: приводя в порядок мои наблюдения и разрабатывая набросанные мной карты. Пребывание в гостеприимном доме консула являлось для меня приятным и необходимым отдыхом - все услуги цивилизации были тут в моем распоряжении.

Консул Петровский - один из милейших и любезнейших людей в свете; беседа с ним доставляла мне столько же пользы, сколько удовольствия, так как он человек науки в полном смысле слова и сделанные им окрестностях Кашгара открытия, которые он собирается опубликовать, имеют большое значение для археологии и истории.

В библиотеке его собраны все лучшие труды по описанию Центральной Азии; рабочая комната его похожа на физический кабинет, обладающий самыми дорогими приборами. Лучшей, нежели этот дом, точки опоры для путешественника по Внутренней Азии нельзя было бы и представить себе.

Скажу несколько слов о европейцах и китайцах, с которыми мне пришлось здесь столкнуться. Начну с персонала русского консульства, состоявшего самого консула Петровского, его супруги, секретаря, двух офицеров, таможенного чиновника и 50 казаков.

Кроме того, за столом консула ежедневно появлялось одно лицо, Адам Игнатьевич, поляк, прибывший в Кашгар десять лет тому назад в качестве католического миссионера. Это был видный старик, с чисто выбритым лицом и белоснежными волосами, носивший белое одеяние, а на шее четки с крестом; в общем он напоминал кардинала на покое. Мы часто подшучивали над ним за столом; но он на самые щекотливые вопросы отвечал добродушно-веселым смехом и гнался только за хорошим глотком водочки.

Никто, кроме него самого, и не верил в его миссионерство, - за все десять лет он не обратил никого, да и не пытался обратить. Сам он, впрочем, хвалился, что обратил на смертном одре одну сартскую старуху, но злые языки уверяли, что старуха была уже мертва, когда он обращал ее.

В эту зиму Адам Игнатьевич частенько захаживал ко мне, и мы коротали в беседе целые вечера; иной раз, увлекаясь рассказами из его полной удивительных приключений жизни, мы засиживались далеко за полночь.

Между прочим, он рассказывал, что во время польского восстания помогал повесить одного русского священника и за то был сослан в Сибирь, где пробыл около тридцати лет. По рождению он принадлежал к польскому дворянскому роду Догвилло, но теперь доживал свой век почти без средств, одиноким, всеми забытым, заброшенным без друзей, без привязанностей, не имея никого, кто бы поплакал на его могиле, когда он умрет.

Тем не менее он был всегда весел, приветлив и жизнерадостен. Мы сидели с ним, болтая у камелька, словно двое отшельников. Точно так же, как и Адам Игнатьевич, застрял в Кашгаре мой старый друг патер Гендрикс, во всех отношениях человек замечательный.

По рождению голландец, он прожил в Азии двадцать пять лет, говорил на двадцати языках, неукоснительно следил за всеми событиями мира и был вообще богато одаренным от природы и всесторонне образованным человеком, составляя в этом отношении прямой контраст с Адамом Игнатьевичем; проживал он в индусском караван-сарае, в какой-то тесной конуре без окон, в крайней бедности и, по-видимому, давно забытый своими европейскими друзьями, так как почти не получал никаких писем.

Беседа же с ним доставляла большое удовольствие; он бывал остроумен и весел, пел французские песни так же хорошо, как латинскую обедню, и вообще являлся редким оригиналом; быстро шагая по мусульманским базарам в своем длиннополом одеянии, в шляпе с широкими полями, с посохом в руках, с длинной бородой и круглыми очками на носу, он напоминал монаха ордена Серых братьев.

Одиночество было лозунгом и его жизни. В одиночестве аккуратно служил он обедню, на которой не присутствовало живой души, кроме него самого, одиноко сидел по вечерам с книжкой у дверей своей конуры, не замечая шума и гама входящих и уходящих караванов, один готовил себе необходимую пищу, на какую хватало его ничтожных средств, одиноко бродил по улицам вечерами - вечно был одинок.

Встречи с ним радовали меня, мы часто сиживали и философствовали с ним вдвоем - я тоже был одинок, как и он. Третий миссионер был крещеный магометанин по имени Иоганн. Он изучал Коран в Эрзеруме и взывал с его минаретов: "Ла иллаха иль Алла, Мухаммед расул Улла!" (Нет Бога кроме Бога, и Магомет пророк его). Потом принял христианство, два года посещал миссионерскую школу в Швеции, а теперь переводил на кашгарско-тюркское наречие Библию и разыгрывал по вечерам на скрипке шведские псалмы.

В первое мое посещение Кашгара около Рождества 1890 г. я имел удовольствие встретиться здесь с тремя любезными и симпатичными англичанами: капитаном Юнгусбэндом и г. Мэкэртнеем. Первый уже возвратился в Индию, но второй оставался еще в Кашгаре и проживал в расположенном около общественного сада, прекрасном комфортабельном доме, где он не раз угощал нас с патером Гендриксом чудесными, веселыми обедами. Мэкэртней - агент индийского правительства в Китае, человек прекрасно воспитанный и основательно образованный, бегло говорящий на всех главных европейских и восточных языках, особенно на китайском. Занимаемое им положение далеко не соответствует его способностям и знаниям; он мог бы быть полезным своей стране и на более выдающемся посту.

Теперь остается упомянуть о наиболее выдающихся китайцах, с которыми я имел сношения. Во главе каждой из 19 провинций Китая стоит губернатор, ближайшие помощники которого: вице-губернаторы, управляющий финансовой частью, начальник судебного ведомства и "дао-тай". Власть первых четверых простирается на всю провинцию, последний же имеет в своем ведении лишь известную область.

Так, например, в новой провинции Синьцзян, которая охватывает весь Восточный Туркестан, Или, часть Джунгарии и часть Гоби, есть много "дао-таев", или "людей, показывающих правые пути". В Урумчи, главном городе провинции, свой дао-тай, в Ак-су -- свой, в Кашгаре свой и т.д.

Если, таким образом, район власти дао-тая и меньше, зато самая власть его во многих отношениях значительнее власти первых названных чиновников: он как бы контролирует их и может обжаловать их действия.

Положение, занимаемое им, живо напоминает положение русских провинциальных прокуроров при Екатерине II, которые, однако, имели право лишь протестовать против действий высших чинов, тогда как китайские дао-таи иногда могут и распоряжаться.

Мой друг Шань, дао-тай Кашгарский, управляет обширной областью, которая на северо-востоке граничит с Ак-су и, кроме самого Кашгара, обнимает еще Марал-баши, Яркенд, Хотан, Керию и Черчен.

Должность его почти исключительно гражданского характера, но власть его простирается и на военную область: он платит жалованье солдатам и наблюдает за интендантским ведомством. Сары-кол, или Восточный Памир - чисто военная область с временным управлением, организованным приблизительно по образцу русского и афганского управлений на Памире, носящих чисто военный характер.

Дао-тай, однако, и в Сары-коле пользуется известным влиянием. Дао-тай Шань в молодости был просто писцом у одного мандарина, но отличился в первое восстание дунган и мало-помалу, повышаясь в чинах, достиг нынешнего своего высокого положения.

Он был поистине человеком честным и благородным. По наружности он, конечно, не был Адонисом, зато его шафранно-желтая телесная оболочка была обыкновенно облечена в роскошное одеяние из голубого шелка, в складках которого играли в жмурки золотые драконы и карабкались по причудливо извивающимся гирляндам золотые львы. На его шелковой шапочке торчал шарик, означавший, что он был "дарын" второго класса, а на шее он носил длинную цепь из твердых резных плодовых косточек.

Одной из первых моих обязанностей был, разумеется, визит к этому важному господину, который принял меня с отменной любезностью. Обитал он в обширном "ямене", где можно было запутаться в лабиринте четырехугольных дворов, с купами тутовых дерев посреди и деревянными верандами вокруг; столбы, поддерживающие веранды, были украшены китайскими письменами, а стены живописью, изображавшей по большей части драконов и других фантастических зверей.

Дао-тай встретил меня у первых ворот и, улыбаясь, повел в приемную залу, где мы уселись друг против друга за маленький четырехугольный деревянный стол и принялись пить чай и курить из серебряных трубок. У ворот стояли на страже солдаты с длинными алебардами.

Важные чиновники с тщательно заплетенными косами и желтыми физиономиями, тоже с шариками на черных шелковых шапочках, стояли, точно статуи, по стенам залы и все время рта не раскрывали.

Чтобы не отстать от дао-тая, разряженного согласно своему достоинству, я облекся в черную пару и явился в сопровождении казаков на белом как снег коне. Битых два часа длился разговор, являвшийся, собственно говоря, состязанием в искусстве говорить друг другу любезности. Когда я на вопрос хозяина, как понравился мне его чай, ответил единственным китайским словом, которое знал: "Хао" (хорошо), он всплеснул руками и сказал:

"Что за ученый человек наш гость!" Зато когда он затем сообщил мне, что воды Тарима, впадающего в Лобнор, через несколько тысяч "ли" снова выходят на свет Божий, чтобы образовать Хуанхэ, я отплатил ему восклицанием: "Как ваше превосходительство учены, все знаете!"

Но пришлось ему выслушать и немножко правды. Я напрямик высказал ему свое удивление, что, несмотря на имеющийся у меня китайский паспорт и рекомендательное письмо, я был так дурно принят в первом же китайском пункте, куда прибыл, в Булюн-куле, и прибавил, что буду жаловаться высшим властям; физиономия важного китайца сразу омрачилась, и он стал упрашивать меня не подымать истории, обещаясь лично пробрать Джан-дарына.

Я обещал на этот раз не жаловаться, чего, конечно, в сущности, и не намеревался делать, а сказал это ради того лишь, чтобы поддержать свой престиж: в обхождении с китайцами вообще надо быть твердым и неуступчивым, иначе они же над вами посмеются.

В заключение он напомнил мне, что в Кашгаре два начальника: один он, а другой русский генеральный консул (о котором мусульмане говорят, что он истинный преемник хана Джагатая). Так как я по прибытии поселился у второго, то теперь справедливость требовала, чтобы я оказал ту же честь и ему, дао-таю. Но я только поблагодарил за такую честь.

На другой день дао-тай явился отдать мне визит с чисто азиатской пышностью и блеском. Сначала ехал герольд и через каждые пять минут бил в огромный гонг, за ним ехали всадники, вооруженные копьями и кинжалами, которыми они и угощали каждого, кто не сторонился немедленно перед таким важным господином.

Сам последний ехал в небольшом, крытом, на двух высоких колесах экипаже с тремя окнами; над впряженным в экипаж мулом возвышался, для защиты от солнца, укрепленный на оглоблях балдахин. Экипаж окружали люди, несшие огромные зонтики и желтые флаги с черными письменами.

Поезд замыкали солдаты в самых фантастических мундирах, ехавшие на прекрасных белых лошадях. Не могу покончить с моими желтолицыми друзьями в Кашгаре, не упомянув о китайском обеде, которого никогда не забуду.

Я едва успел опомниться от такого обеда у цзянь-далоя (нечто вроде бургомистра), как был со всем консульством приглашен на парадный обед к дао-таю. Существуют рассказы о боге классической древности, пожравшем собственного сына, о тролле Зохаке, который съедал в день по паре человечьих мозгов, об африканских дикарях, приглашающих миссионеров на обед, на котором гости сами попадают в котел, и о разных обжорах, глотающих одним духом разбитые бутылки, раскрытые перочинные ножи и старые сапоги.

Но что все это в сравнении с китайским обедом, за которым подают до 46 блюд из самых удивительных продуктов растительного и животного царства, какие только можно представить себе! Копченая ветчина в сахаре не может быть особенно вкусной, не говоря уже о многом другом.

Приглашение на обед - маленькая карточка, посылаемая китайцами гостям задень, за два в огромном конверте; если гость принимает приглашение, он оставляет карточку у себя, если нет, отсылает ее обратно.

Если к обеду звали в 12 часов, то нельзя являться раньше двух, иначе застанешь весь дом спящим и не найдешь ни гостей, ни поваров, ни обеденного стола. Когда у хозяев все готово, другой слуга обходит гостей с визитной карточкой хозяина, являющейся в данном случае сигналом, означающим: "Ну, теперь можете потихоньку одеваться".

Наше шествие вышло поистине блестящим. Во главе ехал аксакал из проживающих в Кашгаре русских купцов - сарт, одетый в красный бархатный халат; вся грудь была увешана русскими золотыми медалями. Затем ехал казак с шелковым флагом консульства из красных и белых полос с маленьким косым крестом в углу.

За ним следовали в коляске консул Петровский и я в сопровождении двух офицеров и Адама Игнатьевича в его длинном белом балахоне, с четками и крестом на шее. Замыкали поезд двенадцать казаков, одетых в белые парадные мундиры и ехавших на горячих конях.

Таким торжественным образом, разодетые в парадные одеяния, ехали мы потихоньку по солнцепеку по узким и пыльным улицам Кашгара, через Регистанский рынок, где скучились сотни лавчонок с соломенными кровлями, подпертыми жердями, поставленными наискось, мимо мечетей, медресе, караван-сараев и "толкучки", где продавалось поношенное платье.

Время от времени мы сталкивались с караваном верблюдов или с вереницей ослов, несущих воду в маленьких бочонках, и наконец очутились в китайском квартале с его оригинальными лавками, изогнутыми крышами, намалеванными драконами и красными афишами.

Мы въехали в широкие ворота "ямена" дао-тая, где навытяжку морщинистые, безбородые солдаты и где встретил нас сам хозяин. Благодаря присутствию Адама Игнатьевича разговор уже за закусочным столом перешел на деятельность миссионеров в Китае.

Дао-тай сказал, что христианские миссионеры, простившиеся со всеми удобствами цивилизации и ведущие полную трудов и лишений, далеко не завидную жизнь в чужой стране, достойны всякого уважения. Но, прибавил он с особенным ударением, они только сеют здесь рознь.

В одном городе, например, часть населения перешла в христианство и во время китайских религиозных праздников держится особняком; остальная часть населения смотрит на них, как на изменников, и таким образом они становятся во враждебные отношения друг к другу.

В одной семье сын принял христианство и восстает против родителей, в другой жена-христианка вечно воюет с мужем и т. п. Когда же я напомнил дао-таю о недавнем убийстве двух шведских миссионеров в Сангпо, то он сделал вид, как будто и не знал об этом.

Потом хозяин провел нас и своих китайских гостей в маленький павильон в саду, где должен был состояться обед. Этикет требует, чтобы хозяин прежде, чем предложить гостям кубки, приложил их ко лбу; с такой же церемонией предлагаются и деревянные палочки, служащие для еды за столом. Кроме того, хозяин берется за каждый стул и трясет его, чтобы убедить гостей в его прочности, а также проводит рукой по сиденьям стульев, как бы для того, чтобы смахнуть пыль.

Когда все это было проделано, мы уселись вокруг большого красного лакированного стола. Вошла вереница слуг, каждый нес фарфоровую мисочку с каким-нибудь блюдом. Мисочки дюжинами были расставлены на столе и по мере опустошения заменялись новыми. Перед каждым гостем стояли, кроме того, маленькие чашечки с пряностями и соусами.

сли гости не угощаются сами, хозяин собственноручно накладывает им своих любимых блюд. В числе кушаний фигурировали чешуя, хрящи и плавники разных морских и речных китайских рыб, грибы, соленые ломтики бараньего сала, саламандры, ветчина в различных видах и множество диковинных блюд, истинной сущности которых я так и не узнал и которых не решился отведать по причине их подозрительного вида и скверного запаха.

Финалом обеда были китайские конфеты, которые запивались чаем и китайской водкой, крепкой и страшно горячей. Большинство подававшихся блюд были приготовлены из продуктов Собственного Китая и потому страшно дорогих здесь, в пустынях далекого запада. Дао-тай, обыкновенный стол которого очень прост, хотел, вероятно, принять нас самым отменным образом. Но мы не оказали чести китайской кухне.

Единственным человеком, поддержавшим престиж европейца, оказался Адам Игнатьевич, возбудивший всеобщее удивление. Он добросовестно отведал всех 46 блюд и выпил 17 чашек водки, этого питья, которое обжигало глотку - по крайней мере мою, словно раскаленные железные опилки в серной кислоте. Тем не менее к концу трехчасового обеда он смотрел как ни в чем не бывало, точно сейчас только сел за стол.

Я же вынес по отношению к китайским обедам такое убеждение, что нужно известное время для того, чтобы привыкнуть к этим необычайным блюдам. В конце концов я стал находить некоторые блюда вкусными и с удовольствием принимал приглашения.

Самое тонкое блюдо -- суп из ласточкиных гнезд, которое, однако, в этой отдаленной местности появлялось очень редко по своей дороговизне. На одной из стен павильона красовались какие-то черные каракули, означавшие: "Пей и рассказывай пикантные анекдоты!"

Но и без этого напоминания настроение за обедом было самое веселое, и мы, наверно, то и дело самым неприличным образом нарушали строгие постановления китайского этикета, и дао-тай с его туземными гостями должны были бы бледнеть от негодования, не будь они от рожденья желтыми, как вяленые лещи.

Во время обеда, не переставая, играл оркестр музыкантов-сартов; гремели барабаны, свистели флейты, пели певцы, и под монотонную музыку плясало двое мальчиков, точно у нас и без того не шумело в голове.

Когда последнее блюдо съедено, гости, по требованиям этикета, должны немедленно выйти из-за стола, чему мы были поистине очень рады, так как жаждали выкурить по сигаре и запить ледяной водой с хересом этот диковинный обед.

Когда мы возвращались домой, на улицах и на рынке было уже пустынно и тихо; кое-где только попадались одинокие пешеходы -- какой-нибудь дервиш или прокаженный нищий. Солнце село за западным краем Терек-давана, минутные сумерки предупредили о наступлении ночи, и восток снова заснул в своей собственной могиле.

Я с большим удовольствием вспоминаю часы, проведенные мною в обществе консула Петровского; как я уже говорил выше, он во всех отношениях человек незаурядный. Еще одна черта делала общество консула особенно приятным - его неизменно хорошее, веселое расположение духа; ничто так не оживляет и не подбодряет, как встреча с такими жизнерадостными людьми, видящими все в светлых красках и вполне довольными своей судьбой.

Вместе с тем консул был философ и критик и бичевал маленькие слабости света с едким остроумием и иронией, особенно если дело касалось низкопоклонства и угодничанья. Ни один человек из встреченных мною во время моих странствий по свету не производил на меня такого незыблемо-глубокого впечатления, как именно он, и ни с кем также я не встречался бы почаще так охотно, как с ним.

Вообще пребывание в Кашгаре было для меня в высшей степени приятным. Я занимал уютный павильон в саду консула и после завтрака бродил в тени тутовых дерев и платанов по террасе, с которой виднелись пустынные области, по которым я должен был скоро направиться на крайний восток.

Несколько ласточек, свивших гнезда под крышей, составляли мне компанию и чувствовали себя здесь настолько дома, что то и дело влетали и улетали в постоянно открытые в такое тепло окна и двери павильона.

В Троицын день меня разбудил в моем павильоне серебряный звон церковного колокола, который накануне был привезен из Нарынска для строящейся русской часовни. В этом павильоне я работал с утра до вечера и написал несколько статей. Словом, лучше мне не могло житься нигде. Ветер что-то шептал в листьях платанов; я не понимал, что он говорил, но иногда воображал себе, что он мне приносит поклоны с родины.

Тогда я не подозревал, что мне оставалось еще три года тяжелого странствования по Внутренней Азии. Одиночества здесь мне не приходилось испытывать, так как консульство, кроме постоянного персонала, кишмя кишело приходящими по делам сартами, китайцами и слугами-магометанами. Кроме того, к живому населению консульства принадлежали триста кур, множество уток, гусей, индеек, мартышка, четыре попугая и четырнадцать собак.

Я был в ладу со всеми, исключая мартышки, благосклонности которой мне не удавалось приобрести даже яблоками и грушами. За эти семь недель, проведенных в Кашгаре, я не раз имел с консулом разговор о моих планах, о том, как бы так устроиться, чтобы, сообразуясь с временами года, сделать мои путешествия наиболее успешными и плодотворными.. В конце концов мы пришли к выводу, что надо устроиться совершенно иначе, нежели я наметил первоначально.

Вместо одной большой экспедиции мне следовало предпринять несколько отдельных, избрав исходным пунктом Кашгар и возвращаясь туда всякий раз для приведения в порядок собранных материалов, проявления фотографических снимков, отправки на родину коллекций и приготовлений к новому "походу"

Целью первой экспедиции должно было явиться озеро Лобнор, куда меня особенно влекло, но в начале июня произошла быстрая перемена погоды, азиатское лето приблизилось быстрыми шагами, солнце палило, словно гигантский горн, температура доходила до 38° в тени, даже ночь не приносила прохлады, и каждый вечер прежняя столица Якуб-бека заволакивалась удушливым туманом от палящей жары и насыщенных песчаной пылью степных ветров.

Чем дальше к востоку, в глубь Азии, и чем ближе к середине лета, тем сильнее должны были становиться жары. Я с ужасом думал о насыщенном пылью и песком раскаленном воздухе, о смерчах на берегах Тарима и о 150 милях тяжелого долгого пути через бесконечные, безводные пустыни.

Мы только что испытали 40° мороза на Памире, и тем чувствительнее должна была отозваться на нас жара. Поэтому в самую последнюю минуту я принял решение держаться летом нагорных областей и продолжать прерванные работы в Восточном Памире, а зимой или весной пробраться к Лобнору.

Я оставил Кашгар 21 июня вечером. Караван состоял из 6 вьючных лошадей, нагруженных продовольствием, приборами, рабочими инструментами, халатами, материями, разноцветными платками и остроконечными шапками для подарков киргизам, между которыми такие вещи служат ходячей монетой; затем - постельными принадлежностями, зимними одеяниями, войлоками, оружием и боевыми припасами.

Для чтения были взяты только несколько научных сочинений да номера за полугодие одной шведской газеты, старой, как смертный грех, но тем не менее способной оживить и подбодрить читающего, так как каждая строка навевала воспоминания о Швеции.

Сопровождали меня: евангелический миссионер Иоганн, Ислам-бай из Оша, заместивший уволенного Рехим-бая, таранча Даод из Кульджи, исполнявший обязанности китайского толмача, и Экбар-ходжа, караван-баши из Ферганы, давший нам внаем лошадей.

Кроме того, каждый дневной переход нас должны были сопровождать двое знающих дорогу киргизов; дао-тай в любезности превзошел самого себя: кроме двух больших пестрых рекомендательных писем, которые он вручил мне, он послал еще коменданту Сары-кола и Тагармы уведомление, что я равен по чину мандарину 2-го класса и поэтому со мной должно обходиться, как с таковым. В противоположность тому, что было в первое мое посещение, китайцы вообще проявили на этот раз сравнительно большую предупредительность.

Медленно двинулся наш маленький караван под жгучими еще лучами заходящего солнца между рядами ив и тополей по широкому шоссе, проложенному Якуб-беком. По случаю базарного дня на шоссе было большое движение; ехали в своих маленьких голубых повозках, запряженных мулами, увешанными бубенчиками и погремушками мандарины разных классов, гарцевали на конях китайские офицеры и солдаты в пестрых мундирах, двигались в больших, с выпуклыми соломенными верхами арбах, запряженных четырьмя увешанными бубенчиками и колокольчиками лошадьми (из которых одна была впряжена в оглобли, а другие припряжены грубыми веревками впереди), целые компании сартов и китайцев, отправлявшихся в Янги-гиссар или Яркенд.

Эти практические экипажи заменяют в Восточном Туркестане дилижансы; за ничтожную плату 10 тенег (приблизительно 1 рубль) можно таким образом доехать до Яркенда, т.е. сделать четырехдневный путь.

Караван следовал за караваном; около придорожных канав расположились калеки-нищие всех сортов, водоносы со своими большими глиняными кувшинами, пекари и торговцы плодами, а в мутной воде канав купались загорелые мальчишки.

Мы проехали мимо ряда могил святых, памятника Адольфу Шлагинтвейту, разрушенного наводнением, развалин дворца Якуб-бека, мимо Кызыл-су, текущей, словно красная глиняная каша, под двойным мостом.

Китайский город Янги-шар остался влево, и мы вступили в пустынную и тихую местность, которая простирается к югу и востоку ровной полосой насколько хватает глаз. Стало темно, хоть глаз выколи, и мы в 9 часов вечера остановились в местечке Джигды-арык, чтобы поужинать и дождаться людей.

Только в 2 часа утра достигли мы Япча-на, ближайшей цели нашего путешествия.

X. Возвращение в Китайский Памир.

22 июня температура была так высока, что мы предпочли держаться в тени; только к вечеру стало чуть прохладнее, так что мы могли снова выступить в путь. Вскоре нас встретил беке двумя спутниками, высланный янги-гиссарским амбанем (правитель области), чтобы приветствовать меня, снабдить продовольствием, а также сделать все нужные распоряжения ради облегчения моего путешествия.

После краткого отдыха в Согулюке, где проезжие китайцы подняли ужасный гвалт, мы в темноте продолжали путь в Янги-гиссар, куда и прибыли рано утром. Для нас было приготовлено помещение в индусском караван-сарае. Наше прибытие произвело большой переполох, так как все постояльцы караван-сарая спали прямо на дворе под открытым небом.

23 июня меня разбудил один из мандаринов низшего класса, доставивший мне барана, двух кур, мешок пшеницы, мешок кукурузы, охапку сена и топлива - все от амбаня, с прибавлением приветствий и уверений в безграничной дружбе. Весь день все три бека сидели у моих дверей, готовые к моим услугам по первому знаку.

В эти двое суток, проведенных мной в Янги-гиссаре, местный амбань продолжал осыпать нас любезностями. Когда же я в благодарность послал ему револьвер и перочинный нож, он прислал мне целый обед из удивительнейших китайских деликатесов, разложенных по блюдцам и чашечкам, которые окружали жареного поросенка, красовавшегося посреди огромного подноса; последний был подвешен к большой толстой палке.

Вместе с тем амбань поручил передать мне свое сожаление, что, по случаю нездоровья, не может сам принять участия в обеде. Это подало мне законный повод ответить, что так как один я не в силах справиться с таким обилием блюд, то и принужден вернуть их все обратно.

Я заподозрил, что все это внимание было хитростью, рассчитанной на то, чтобы связать меня долгом признательности, который бы принудил меня сделаться покорным слугой желаний господина амбаня. А желания эти клонились к тому, чтобы я отказался от своего намерения отправиться через Кинкол и Тарбаши, т.е. по тракту, находившемуся в его области. Он, очевидно, боялся, что я нанесу на карту эту область, которую до сих пор европейцы оставляли в покое.

Он и советовал мне лучше отправиться через Яркенд, ссылаясь на разлитие горных ручьев, что угрожает моему каравану опасностями, а ведь ему, амбаню, в случае, если мой багаж будет попорчен водой, придется отвечать перед дао-таем. Стороной же мы узнали, что даже караваны ослов переходят через ручьи. Кроме того, самое время года мало располагало к долгому путешествию через чумной Яркенд.

Узнав о моем решении, амбань ответил, что позаботится о проводниках для меня, и так как ему, собственно, не о чем было больше спрашивать меня, то он послал ко мне бека узнать, как заставить "воду течь кверху". Я сделал модель ветряной мельницы из бумаги и приложил к ней более или менее легко понятные объяснения.

Около Янги-гиссара близость гор уже дает себя почувствовать некоторой волнистостью местности. Так, от города тянется на восток длинный узкий холм. В общем, он так ровен и правилен, что его можно было бы принять за старый крепостной вал, если б он не состоял из песку и конгломерата. К северу от него расположена главная часть города, дома и базары которого исчезают в густой листве садов; к югу же лежит только ряд глиняных мазанок с плоскими кровлями.

У подошвы холма мы видели кладбище; над некоторыми могилами возвышались небольшие купола; от кладбища струился в эту жару неприятный трупный запах. Вид же отсюда открывается широкий и чудесный. На юго-западе виднеется голубовато-стальная стена Мустаг-аты, седая макушка которой так и манит в более прохладные области. На запад и юг идут низкие холмы, а в противоположной стороне расстилается ровный, бесконечный, как даль морская, горизонт.

Янги-гиссар не представляет каких-либо достопримечательностей; немногочисленные мечети и медресе не отличаются архитектурой. Одно из последних основано, говорят, 60 лет назад. Оно обращено фасадом из голубого и зеленого каолина, украшенным двумя башенками, на открытую площадь с мутным бассейном посреди. Кара-чинак-мазар (т.е. могила святого) представляет небольшую типичную азиатскую мечеть, окруженную верандой со столбами; стены украшены простыми орнаментами, изречениями и флагами.

На дворе возвышаются старые тополя с могучими стволами. Один из них остроумно приспособлен к роли минарета. Наконец, видели мы мазар Супурга Хэкима с зеленым куполом и четырьмя башенками.

Город вообще грязен и похож на деревню; улицы узки и пыльны; базары защищены от солнца и дождя деревянными навесами и соломенными циновками. Мужчины ходят голыми или полуголыми; мальчишки совсем голе-шенькими, а девочки в красных рубашонках; головы же и ноги голы. Взрослые женщины, которые здесь редко носят чадры, часто сидят перед своими лавками на базарах или с корзинками плодов прямо на открытых площадях.

Тип их красотой не отличается; густые черные волосы они, как и женщины других областей Восточного Туркестана, носят заплетенными в две косы. Китайский город, который называется также Янги-шаром (Новый город), расположен рядом с магометанским и защищен высокой зубчатой стеной с башнями и рвами. Здесь находится ямен амбаня; антуражем служат длинно-косые китайцы в длинных белых кофтах и широких голубых шароварах.

Индусский караван-сарай, где мы остановились, окаймлен галереей со столбами, внутри же находится небольшой четырехугольный двор; здесь проживают десять индусов из Шикарпура, которые занимаются ввозом материй из Индии через Ле, Каракорум, Шах-и-дулах и Яркенд. Главное же занятие их ростовщичество, и они так ловко обделывают свои беззаконные дела, что забрали все население в свои руки и большая часть доходов с полей остается в их карманах.

Медлить в Янги-гиссаре нам было некогда; ветер с гор тянул нас в путь, и много предстояло нам еще сделать, прежде чем опять расположиться на отдых. Хозяин наш ни за что не хотел брать платы за свое гостеприимство, но я выпутался из затруднения, подарив ему присланные амбанем барана и топливо, да перочинный нож в придачу.

От города Кара-баша (Черная голова) мы направились прямо на юг, оставив дорогу на Яркенд влево. Около двух часов ночи добрались до кишлака Игиз-яр, где и расположились во дворе. На один "таш" (8 километров) к югу находится рудник Кок-буйнак, где добывается железная руда, которая затем отвозится в Игиз-яр для разработки по весьма примитивному способу. В сарае, из высушенной на солнце глины и досок, сложена печь, имеющая в вышину два метра, а в диаметре едва один метр.

Печь до половины наполняется углем. Для тяги в нижней части ее проделаны шесть отверстий, перед которыми день-деньской сидят шесть человек, действуя мехами из козьих шкур. Поверх угля кладется слой руды в две ладони шириной, и к вечеру железо, расплавляясь, начинает стекать вниз под угли. Просовывая в небольшое боковое отверстие железный прут, удостоверяются в том, как идет плавление. После каждой топки печь должна быть очищена от шлака и золы.

Добытое таким способом железо, разумеется, плохого качества, не годится для ковки и идет только на выделки самых простых земледельческих орудий, для подков же, например, не годно. 3 июня выдался особенно трудный переход. Там и сям выдавались из высоких почти отвесных скатов гор конгломератовые массы, угрожая обвалами, образуя стены и валы с трещинами, провалами, выемками и пещерами.

За вилкообразной долиной Ямбулак (пещерный источник) проход еще более сузился, дно оказалось заваленным продуктами выветриванья, и воды в реке, после того как несколько из ее притоков остались ниже, позади нас, поубавилось.

За Ямбулаком, где у дороги приютилась лачуга и где взор ласкают кусты свежего зеленого шиповника с белыми цветами, долина носит многозначительное название Тенги-тар; "тенги" обозначает "узкий проход" и "тар" также "узкий", т.е. "узкий - узкий проход". И действительно, прозвище это вполне оправдывается. Хотя проход сильно загроможден продуктами распада горных пород, растительность здесь не бедна; особенно часто попадаются березы, шиповник и боярышник.

Затем долина суживается в настоящий коридор с клинообразным разрезом. Дорога становится все более непроходимой, мы делаем бесконечные зигзаги, пробираясь между обрушившимися глыбами, и беспрестанно должны переходить через реку, которая теперь опять стала светлой и прозрачной.

Дальше ущелье Тенги-тар замыкается скалами. Из них бьют около Исык-булака, как показывает самое название, горячие ключи. Тремя брызжущими, но не особенно обильными струями бьет богатая серой вода из-под большой конгломератовой глыбы. Вода издает неприятный запах и окрашивает окружающие камни в желтый и коричневый цвет; чуть подальше уже идет богатая растительность.

От струй источника подымаются горячие пары; температура струй у самого выхода из-под земли 52,8°. Местечко это находится всего в семи метрах расстояния от берега реки. За ключами ущелье имеет всего несколько метров ширины, образуя длинный прохладный коридор; на пороге его лежал лошадиный остов, предрекая нашим лошадям такую же участь. Река, сдавленная между отвесными скалами и имеющая значительный угол падения, сильно пенится, пробираясь между рухнувшими глыбами, и образует маленькие водопады.

Природа здесь дикая и величественная. Над нами виднеется узенькая полоска неба. Впереди вьется оригинальная живописная ложбина, прорытая рекой в кварцитовых и гранитных скалах. Часто кажется, что горы впереди смыкаются и заграждают нам путь; но это означает лишь новый поворот, и от угла его открывается новая перспектива. В самых глубоких местах навалены камни и глыбы, образующие импровизированные мосты и переходы; все время приходится ехать по самой воде, и за белой пеной не видно, куда ступает лошадь.

Переходы эти очень опасны, так как вода размыла тонкий цемент, скрепляющий глыбы, и между ними зияют теперь огромные отверстия, в которые лошади часто попадают ногами и рискуют сломать их. Случалось, что лошади наши падали, и людям приходилось входить в воду, чтобы поднять их и спасти вьюки. Душа уходит в пятки -- того и гляди, что лошадь вместе с тобой угодит в холодную ванну.

Я живо помню одно особенно неприятное место, где несколько больших, круглых валунов с гладкими скользкими боками образовывали порог, лежавший поперек ложа реки. Двум из моих людей пришлось взобраться на два валуна и с обеих сторон поддерживать вьюки проходивших между ними лошадей, чтобы он не потеряли равновесия. После того как лошади с трудом вскарабкались на крутой и голый гребень отрога, перед нами открылся чудный вид.

Впереди расстилалась широкая ровная долина с отлогими боками гор, округленными возвышенностями, богатой растительностью и удобной тропинкой по берегу реки.

XI. Через Тагарму в Су-баши.

Направляясь от Игиз-яра, мы пересекли обширные восточные склоны хребта Мус-таг, настоящий лабиринт гребней, вершин и долин. Из долины Кинкола мы попали в долину Чаарлина, из последней прошли к Пас-рабату, перевалив через два небольших гребня.

Там, где один из истоков последней из названных рек, под названием Тенги-тар, прокладывает себе русло в кристаллических горных породах, мы нашли дикую, глубокую долину, которая живо напомнила тип периферической области. За маленьким перевалом долина расширялась, и горы становились более отлогими, а относительные высоты понижались -- в малом масштабе переходная область.

Итак, в природе нагорья уже замечались перемены. Мы констатировали, что уровень воды в руслах обыкновенно повышался к четырем часам дня и продолжал повышаться до вечера; это показывало, что воды, получающиеся при таянии горных снегов от полуденного солнца, достигают этих долин только спустя несколько часов. Около полудня уровень воды в реках поэтому самый низкий; самый же высокий бывает ночью.

Прибыль воды идет, впрочем, не всегда одинаково правильно; колебания обусловливаются выпадением дождя. Эти-то бурные разливы и являются настоящими причинами размыва горных пород, от чего в свою очередь зависит мутность самых потоков. Днем вода отстаивается по мере того, как продукты размыва оседают на дно.

Около Булак-баши мы нашли шесть юрт с тридцатью жителями. Они обязаны жить здесь круглый год и нести караульную службу, т.е. помогать и давать приют проезжим китайцам, а также перевозить китайскую почту. Двое из киргизов, проживавших в ауле, считались баями, т.е. богатыми людьми, так как они имели по 100 голов овец, 200 коз, 100 яков, 30 лошадей и 30 верблюдов. Зимы, говорят, в этой местности бывают очень холодные, и реки повсюду, как только источники их в горах замерзнут, иссыхают.

Снег выпадает здесь в течение пяти месяцев, но редко бывает выше колена. В середине мая наступает настоящее время дождей, но и в течение всего лета и осени выпадают осадки. 6 июля выдался один из тяжелых дней, так как предстояло перевалить через главный гребень Мус-тага. Ночь была тихая и светлая, температура пала ниже нуля, и еще утром по краям ручьев виднелись ледяные каемки и застывшая вода.

Чем выше, тем долина становилась шире, ближайшие отроги главного хребта становились все более плоскими, и лишь изредка попадались резко очерченные гнейсовые скалы. Скоро мы очутились в овальной котловине, окруженной горами; некоторые из них были покрыты снегами. Перед нами возвышался порядочной величины кряж, и тут же к северу виднелся перевал Янги-даван (Новый перевал), через который ведет дорога в Ямбулак; пользуются этим путем, однако, лишь в тех случаях, если путь на Тенги-тар непроходим.

Посреди этой ровной котлообразной долины находятся два небольших озера, около 500 метров в длину каждое. Они образовались из воды, получающейся от таяния снегов на примыкающих ледяных полях. Из этих хрустально-прозрачных озер вытекает речка Чичиклик-су, впадающая (через долину Шинди и Пас-рабат) в Яркенд-дарью. То же название Чичиклик носит и низкий перевал-порог, служащий водоразделом долин Тарбаши и Чичиклик.

Подъем от этого места идет не особенно круто к перевалу Кичик-кок-муйнак (Маленький Зеленый перевал) высотой в 4593 метра. Как этот последний, так и расположенный немного подальше Катта-кок-муйнак (Большой Зеленый перевал) в 4738 метров высотой не представляет затруднений для перехода.

Между ними развертывается веером долина, в которой из нескольких мелких ручьев образуется речка, приток Чичиклик-су. Оба перевала представляют округленные формы и покрыты зеленью; только кругом разбросаны голые гнейсовые глыбы.

Мало-помалу долина, называющаяся здесь Доршат, стала пошире, и наконец мы увидели находящиеся в ее устье горные ворота, открывающиеся в равнину; вдали, на заднем плане ее рисовались голубовато-белые горы - хребет Мус-таг

После того как мы пересекли небольшой, почти отдельно лежащий холм, мы очутились в большой долине Тагарма, утопавшей в нежной зелени и в лучах заходящего солнца. Направо виднелась китайская крепость Бэш-курган (пять крепостей), стены которой образовывали четырехугольник. Гарнизон ее, говорили, состоит из 120 человек. По ту сторону реки Тагармы нас встретили беки и юз-баши, учтиво приветствовавшие нас и сообщившие, что они получили от дао-тая письменный приказ быть к моим услугам.

Киргизы, обитающие в долине Тагармы, живут здесь и лето и зиму; у них насчитывается 80 юрт. В каждой юрте живет средним числом четыре человека. Около Бэш-кургана и Саралы поселились еще 20 семейств таджиков. Большинство здешних киргизов, однако, бедны, владея в общей сложности только 2000 голов овец и 200 яков.

У многих вовсе нет или очень мало домашнего скота. Таджики в сравнении с киргизами богаты. Они оседлы, живут в глиняных мазанках, занимаются обыкновенно земледелием (сеют главным образом пшеницу и ячмень), но также и скотоводством и имеют нередко по 1000 голов овец.

Киргизы объясняли, что лет двадцать тому назад, при Якуб-беке, им жилось гораздо лучше, так как они пользовались большей свободой и могли, по желанию, переходить со стадами к западу на пастбища Памира, а теперь китайцы строго воспретили им переходить русскую границу. Наш хозяин Магомет-Юсуф был беком над всеми киргизами Тагармы.

Животное царство здесь очень богато; тут встречаются дикие козы, зайцы и другие мелкие грызуны, волки, лисицы, куропатки, гуси и утки и много разных плавающих и голенастых птиц, которые останавливаются здесь во время перелета.

7 июля мы продолжали путь на запад и северо-запад, вдоль подошвы группы Мустаг-аты, имея вправо от себя ту часть ее, которая называется Каракорум (Черный каменистый путь). Мы следовали по течению Кара-су, питаемой ледниковыми ручьями и ключами и дальше сливающейся с водами долины Тагармы, чтобы впасть в Яркенд-дарью.

На проезжей дороге, в местности, называемой Гиджак (скрипка), возвышается живописный "ту", или жертвенный холм, состоящий из кучи камней, в середину которой воткнута большая ветвь березы, обвешанная черепами и рогами диких баранов, хвостами лошадей и яков и белыми лоскутьями. Кроме большой ветви, между камнями укреплены несколько меньших березовых ветвей и палок, а вокруг разложены черепа лошадей и антилоп.

Перед кучей камней лежала небольшая гнейсовая глыба с углублением, сделанным водой или льдом; углубление было покрыто копотью, и мне рассказывали, что тут обыкновенно зажигают жертвенный огонь (светильники с маслом) паломники.

Как раз около этого места впадает в долину идущая с запада маленькая боковая долина Каинды-мазар (святая могила под березками). Название свое она получила от находящейся здесь могилы святого, осененной березками. Известностью своей мазар обязан легенде, что здесь отдыхал после одного из своих походов храбрый хан Ходжа. Мазар представляет поэтому одно из почетнейших киргизских кладбищ.

8 июля нам остался всего день пути до Су-баши, причем надо было перейти через небольшой перевал Улуг-рабат. День выдался чудесный. Вершины гор направо отчетливо рисовались на ясном, чистом, светло-голубом небе резкими контурами, обведенными ослепительно белым снегом. Только на юге виднелись легкие перистые облачка. Словом, природа была в праздничном настроении, и я залюбовался с седла окрестностью.

Мы достигли перевала около часу дня и, взобравшись на небольшую кучку камней, обозревали местность с высоты 4230 метров. Мы были слишком близко, чтобы вершина горы производила на нас впечатление высокого правильного купола; лишь издали, с запада, например с Мургаба, ее благородные контуры видны ясно и отчетливо. Н

а север также открывалась чудная панорама. На первом плане расстилается сравнительно ровная местность Су-баши, в верхней части которой находится караул Эрик-як; семь киргизов охраняют здесь ведущие в русский Памир перевалы Мус-куру и Тох-терек.

У подошвы северного склона Улуг-рабата расположен аул из девяти юрт, а невдалеке и другой из пяти; оба находятся на берегу реки; вокруг пасутся большие стада. В первом приветливо встретил меня бек Тогдасын и проводил в свой аул, где старая юрта стояла на прежнем месте и была убрана, как и в первый раз. В нее тотчас же набралось одиннадцать грязных китайских солдат, которые долго пялили на меня глаза, кричали, хохотали, показывали пальцами на мои вещи и страшно воняли.

Затем явился секретарь коменданта Ши-дарына и попросил позволения посмотреть мой паспорт. Содержание последнего удовлетворило его; я пригласил его на чашку чаю, и он, в общем, оставил по себе сравнительно приятное впечатление.

Бек Тогдасын предполагал, что гарнизон крепости состоит из 66 человек, но я сомневаюсь, чтобы там было больше дюжины, По крайней мере, я больше не видал, а они, уж наверное, все побывали в моей юрте, чтобы удовлетворить свое любопытство.

Бек сосчитал только лошадей и полагал, что столько же должно быть и людей. Китайцы в этой области применяют своеобразный прием при счислении своих войск: они не довольствуются определением числа самых солдат, но включают в общий счет и число лошадей, ружей, башмаков, панталон и проч., так что итог получается в несколько раз больший, чем следовало бы. По их рассуждению, ружье по крайней мере так же важно, как сам солдат, и последний кроме того не может идти на войну пешком или голым, так вот и считают все огулом.

Таким путем китайцы думают внушить легковерным киргизам, живущим по обе стороны границы, а также русским преувеличенное представление о численности и силе своих гарнизонов. Но горе киргизу, который бы вздумал сосчитать китайских солдат попросту, как считает своих овец! Один киргизский юз-баши, прибыв недавно в Таш-курган, был спрошен тамошним комендантом Ми-дарыном, сколько солдат в гарнизоне Су-баши, и ответил: тридцать.

Ми-дарын обратился к своему коллеге Ши-дарыну с письменным запросом о верности сообщения юз-баши. Ши-дарын призвал к себе последнего и задал ему трепку, спрашивая, как мог он вообще осмелиться считать или вообще думать что-либо о численности гарнизона!

Вооружение гарнизона Су-баши состоит из полдюжины английских и стольких же русских ружей и затем из луков и пик. С европейским оружием солдаты обращаются дурно, и оно обыкновенно в плохом состоянии. Я видел, как двое солдат, перепрыгивая через ручей, опирались на свои ружья, воткнутые дулами в грязное месиво. Хороших лошадей наберется какой-нибудь десяток; остальные просто караванные клячи.

Ученье, стрельба в цель и проч. почти никогда не производятся, и бек Тогдасын говорил мне, что как сам комендант, так и весь гарнизон день-деньской ровно ничего не делают, только курят опиум, играют на деньги, едят, пьют и спят.

Гарнизоны время от времени сменяются новыми из Кашгара, Яркенда и Янги-гиссара; из этих же городов присылается раза 4-5 в год продовольствие в китайский Памир. Киргизы здесь свободны от подати, но аул обязан доставлять полдюжины баранов в месяц, за которых китайцы уплачивают только половину или даже треть стоимости.

К киргизам я мало-помалу стал питать большую симпатию. Я жил между ними четыре месяца и, хотя был тут единственным европейцем, не испытывал бремени одиночества, так как они проявляли по отношению ко мне неизменную дружбу и гостеприимство.

Они с удовольствием делили мою скитальческую жизнь; некоторые сопровождали меня во всякую погоду и участвовали во всех экскурсиях, странствиях по ледникам и восхождениях на горы. Постепенно я приобрел в долине Сары-кол известную популярность.

В лагерь ко мне приезжали и ближние и дальние киргизы, дарили мне баранов уток, куропаток, хлеб, яковое молоко и сливки; в аулах меня везде встречали верховые киргизы и провожали в юрту бека, где отводили мне почетное место у огня и предлагали мне дастархан.

Особенно забавляли меня дети; многие из них были так милы, прыгая вокруг меня в своих разноцветных шапочках на головах, но без всякого признака другой одежды на теле, кроме разве огромных отцовских кожаных туфель, что с трудом можно было оторваться от них. При первом взгляде на странное существо с очками на носу, в необыкновенном одеянии, малыши чаще всего обращались в бегство, прятались за юбки матерей или по углам юрты, но довольно было кусочка сахара, чтобы приобрести их доверие.