You are here

Николай Зеланд о Таш-Рабате в 1886 году.

Караван-сарай Таш-Рабат в Киргизии.

«Давно, очень давно, жил некий хан, у которого было два сына. Сыновей хан своих одинаково любил и признавал умными и способными унаследовать управление ханством, но так как ему не хотелось разделять свае государство на две части, и он не знал, которому из сыновей отдать предпочтение, то решил испытать их, для чего, призвав к себе, объявил им следующее:

- «Дети мои! Я люблю вас рано и нахожу достойными управлять ханством, но я не хочу разделять свое государстве, а потому вот вам мое решение: идите в разные стороны, поселитесь между своим народом и решите, что нужно для благоденствия и счастья своих подданных*.

Сыновья разъехались. Прошло достаточно времени. Старший, прийдя к мысли, что могущество государства заключается в вооруженной силе, начал строить крепости на границе ханства. Одну построил недалеко от города Оша, а другую - описываемый Таш-Рабат. Младший поступил иначе. Он находил, что того же можно достичь гораздо лучше развитием земледелия, торговли и промышленности, улучшением быта своих подданных и распространением грамотности среди них. Своими действиями он заслужил любовь своего народа; а вместе с тем и унаследовал ханский престол».

А. Войцехович. «О Таш-Рабате». С.Я. Перегудова. «Таш-Рабат». Фрунзе, 1989 год.

Прогулка по ущелью Таш-Рабат.

«Таш-рабатском ущелье (или долине) пришлось сделать дневку, отчасти, чтобы дать животным время собраться с силами для предстоящего подъема, а отчасти, чтобы самим несколько свыкнуться с редкостью воздуха.

Уже самое ущелье лежит по меньшей мере на 11.000 футах. Пустынный, печальный вид этой долины. Со всех трех сторон своих она окружена горами, отчасти покрытыми скудной пожелтевшей травой, а на сопках усыпанными снегом.

День здесь значительно сокращается заслоняющей горной оградой, чем еще скорее охлаждается воздух. 9-го сентября в полдень на солнце было 12° R., ночью мороз. Нельзя было найти более подходящего места для той археологической редкости, которая оказалась в этой долине и которую теперь опишу.

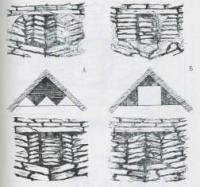

В закрытом углу треугольника увидите непривычного вида поседевшее каменное здание. Оно представляет четырехугольник с плоским верхом, в средине которого сидит, в виде колпака, грубый полуразвалившийся купол. Во внутренность здания ведет единственный, довольно высокий сводчатый вход, окон нет никаких.

Входное отверстие есть начало коридора, который в средней части здания несколько расширяется, перекрещиваясь с другим более коротким, т. е. в центре образуется нечто в роде (23) залы, которая приходятся под куполом. Из нее в четыре стороны идут сводчатые коридоры.

Из переднего, т. е. входного, в одну сторону идут еще боковые, более узкие коридоры. Как в главных, так и в боковых коридорах, замечаются в стене отверстия высотой в 1-1½ аршин, которые ведут в глухие кельи. Кельи внизу четырехугольные, кверху круглые, свод у некоторых обвалился, те же, в которых он сохранился, абсолютно темные. Объем их, судя по глазомеру и измерению шагами, не более 1 кубической сажени. Входить в них приходится сильно нагибаясь, а в некоторые совсем ползком.

Внутренность их совершенно голая, нет ни следа каминов, нар, ниш и т. п. Все здание сложено из соединенных цементом неправильных кусков синего и красноватого сланца, которого много в окрестностях. В средней зале местами сохранились куски грубой штукатурки, но каких-либо изображений, как-то барельефов, надписей и т. п. в настоящее время нет никаких.

Но спешу прибавить переданное мне подполковником Волковым, который видел это здание в 1871 г., т. е. 15 лет раньше меня: в то время на штукатурке можно было разобрать грубые фигуры трехглавого коня и пятиглавого дракона. Надо полагать, что штукатурка с этими изображениями с тех пор обвалилась.

Теперь можно увидеть только какие-то арабские надписи, сделанные, очевидно, проезжими мусульманами каких-нибудь караванов, которые в дурную погоду ставят лошадей под своды этой руины. Длина всего здания около 48 шагов, ширина 36, высота купола аршин 12, высота главного коридора около 4. Кто построил это здание и какое было его назначение?

Крепостью или частным жилищем оно не могло быть. Тюрьмой еще меньше, - кому могла понадобиться тюрьма на таком отдаленном и неудобном месте? Притом устройство келий не такое, какое бывает в тюрьмах, например, нет следов прикрепления замков, (24) цепей и т. п.

Скорее всего на таком месте можно было бы предположить дом, устроенный для убежища караванов, которые, действительно, очень давно ходят этим путем. Но физиономия его совершенно особенная, вовсе не похожая на караван-сараи и рабаты, устроенные с этою целью.

Кому могло придти в голову затратить столько лишнего материала затем, чтобы сделать вход в отдельные кельи столь недоступным и совершенно изолировать его от света? В среднем большом помещении и теперь в непогоду укрываются караваны, но отдельными рассеянными норами никто и не думает пользоваться.

Отдельные покои караван-сарая обыкновенно располагаются в ряд, прямо со двора или сеней, а не прячутся по извилинам узких и темных ходов. Если нужно было большее число отдельных помещений для проезжих, что, впрочем, тоже не в обычае у некультурных народов и при караванном способе передвижений, то можно было бы употребить лишний материал для увеличения наружной стены и расположить камеры вдоль двора или сеней, что было бы несравненно удобнее и проще.

Всего правдоподобнее, что это был род монастыря, который, вместе с тем, подавал помощь и приют (в средней вале) проезжим, но какой это мог быть монастырь? Скитообразная форма главных коридоров наводит на мысль о христианах. Есть, действительно, основание допустить существование в средние века христианских монастырей в Семиречье.

Например, одна из надписей недавно открытого около г. Пишпека несторианского кладбища гласит: «это могила Шелиха, славного экзегета и проповедника, который просветил все монастыри светом». Года смерти в доселе разобранных надписях простираются от половины 9 до 14 столетия.

Древнейшие могилы этого кладбища глубже более новых. С другой стороны известно, что в Кашгарии в начале средних веков процветал буддизм, который долго боролся с мусульманством и, (25) вероятно, успел распространиться и на севере по тем же путям, которыми шло христианство, разносимое несторианскими миссионерами.

Может быть, фантастические животные, о которых выше было упомянуто, скорее составляют намек на буддизм, хотя, впрочем, следует помянуть, что в этих отдаленных краях и христиане иногда делали уступки местным понятиям и обычаям.

Но во всяком случае нужно полагать, что если этот дом служил постоянным местопребыванием для каких-нибудь людей, обрекших себя для служения Богу и ближним, то таких обителей, вероятно, немного было на свете. Немало было отшельников, которые жили в пещерах, но это обыкновенно бывало в странах южных, где такой кров мог дать лишь приятную прохладу, притом в пещере, прямо выходящей на свет Божий, может быть довольно еще света.

А тут, где климат, можно сказать, полярный, где и топлива-то нет, да я невидно решительно никаких приспособлений для отопления, а всякий другой способ разведения огня. А лишение света? Положим, думать надо, что если это было кельи, то в них теплились лампады, и такое, очевидно, намеренное исключение дневного света, вероятно, было заведено с целью большей торжественности и сосредоточенности. Но, тем не менее, самое приучение себя к такому жалкому суррогату солнечных лучей чего-нибудь должно было стоить человеку.

И к этому разобщение с людьми, печальная местность и исключение самых необходимых хозяйственных приспособлений, ибо не видно даже чего-нибудь, напоминающего кухни, кладовые и т. д. Житие киргиза в юрте, в (26) холодное время года и в ненастье, когда приходится закрывать купол ее и опускать дверную кошму, тоже не особенно привлекательно, но все-таки его далеко нельзя приравнять житию в этих каменных гробах. Вообще можно допустить, что если тут когда-нибудь существовали члены какой-нибудь общины, то это были люди сильной воли, тем более, что они должны были жить в большой бедности, иначе самое существование такой беззащитной обители в горах, исстари бывших местопребыванием грабительских кочевых племен, не могло быть возможным.

Если здесь были христиане, то, конечно, монахи принадлежали к той же несторианской ветви христианского учения, которая распространилась по здешнему краю в раннюю эпоху средних веков, и находились в связи с несторианскими же христианами Самарканда, Кашгара, Мерва, Герата, Ханбалыка (Пекина) и проч.; обо всех этих митрополиях упоминается в одной дошедшей до нас несторианской рукописи IX-го века.

Мудрено сказать, к какому веку следует отнести эту постройку, о самом характере и происхождении которой у местных кочевников сохранились самые противоречивые и неправдоподобные легенды. Но от нее веет чем-то очень отдаленным и, по крайней мере, нельзя сомневаться, что эта сумрачная обитель, запрятавшаяся в забытое ущелье азиатских альпов, стоит перед нами молчаливым вестником седых времен.

Здесь на высотах Тянь-шаня, как была пустыня, так она и есть, т. е. она и теперь продолжает быть современною той отдаленной эпохе, когда несторианские миссионеры занесли светоч учения к тюркским варварам. Да и в долинах Семиречья лишь на наших глазах повеяло новым духом, и они со времен несторианцев спали полусном первобытных форм жизни.

А взглянуть на запад - какая бесконечно длинная вереница событий и совершившихся судеб проходит мимо нас за это долгое тысячелетие! (27) Когда рылись первые могилы в том кладбище, которое в наши дни опять увидело свет Божий, - в России еще только начинали думать о призыве варягов; священная Римская Империя Карла Великого только что расщепилась на зарождающуюся Францию и Германию; папство, на наших глазах сдавшее тысячелетнюю свою светскую власть, тогда только в ней стало укрепляться, а Григория VII-го, вероятно, еще дед не родился; Венеция только что пустила корни на острове Риальто; норвежец Гунбиорн, отдаленный предшественник Колумба, открывает берег Гренландии, а норманские лебеди еще плавали вдоль берегов Европы, высматривая места для основания царств, которые теперь давным-давно рассыпались!

Весьма пожалел я, что не мог исследовать склепа, имеющегося в монастыре, гробницы и кости которого, вероятно, дали бы какие-нибудь сведения о характере и истории этого здания. Киргизы, водившие меня по крыше, или, вернее сказать, по наружной более или менее низкой поверхности потолка этого здания, показывали мне место склепа, при чем уверяли, что там похоронены «сарты и киргизы Систематическим археологическим исследованиям остается поднять эту завесу.»

Комментарии.

23. Ягода ее съедобна.

24. Марко Поло, наприм., только похвалил сады и виноградники, о зданиях же или каких-нибудь замечательных сооружениях совершенно умалчивает. (Землеведение Риттера. Восток и Туркестан).

25. Кроме плова и пельменей приготовляется шурпа и тута, первая есть бараний суп с зеленью, вторая крошеное мясо с вермишелью.

26. Наибольший длинник был в среднем 18,02, наибольший поперечник 15,67.

27. Замечательно, что в Кашгарии почти вовсе нет евреев. Сарты, которых я спрашивал о причинах этого явления, отвечали, что не знают, но прибавляли с улыбкою: «да и хорошо - что их нет». В Кашгаре до моего прибытия было два еврея, но и те эмигрировали в Россию.