You are here

Тасмолинская культура.

Ранний железный век Центрального Казахстана.

«Древняя история Центрального Казахстана долго оставалась неизученной. Отрывочные сведения древних писателей и авторов раннего средневековья не раскрывают истории этой обширной страны. Даже в трудах средневековых писателей, начиная от Вильгельма Рубрука и кончая Абулгаэи Бахадуром, трудно найти какие-либо данные по истории Центрального Казахстана. Единственным и весьма важным источником для написания древней истории, и особенно истории бесписьменного периода Сары-Арки, являются археологические памятники, изучение которых позволит воссоздать исторический облик этой страны».

«Древняя культура Центрального Казахстана». Д. X. Маргулан. К. А. Акишев, М. К. Кадырбаев, А. Моразбаев. 1966 год.

Истоки самобытности тасмолинскон культуры в Центральном Казахстане.

За последние годы в Центральном Казахстане был открыт и исследован комплекс памятников, позволивший в совокупности с материалами предшествующих лет из других районов той же территории составить определенное представление об особенностях этнокультурной группы, сложившейся в степях Центрального Казахстана в сакское время.

Специфичные черты погребального обряда и некоторых форм инвентаря, характерные для основных районов Центрального Казахстана и наиболее ярко проявившиеся в материалах из шести курганных групп могильника Тасмола, дали возможность выделить на рассматриваемой территории особую археологическую культуру, названную нами тасмолинской.

Обоснование необходимости выделения локальной группы памятников Центрального Казахстана из общей массы степных памятников скифо-сакской культурной общности, понятие и перечень характерных признаков тасмолинской культуры будут даны после анализа погребального обряда и инвентаря.

Изучение эпохи раннего железа имеет особенно большое значение, поскольку именно в то время сложилась особая форма хозяйства - кочевое скотоводство, определившая почти на три тысячелетия специфику исторического развития центральных районов Казахстана, а в результате развернувшихся крупнейших социально-экономических, политических и культурных событий возникли мощные союзы племен; началось параллельно с дальнейшим ростом металлургии бронзы постепенное освоение железа; произошел переход к военной демократии - последней ступени разлагающегося первобытно-общинного строя.

Вместе с тем увеличившаяся в связи с новой формой хозяйства подвижность древнего населения казахстанских степей привела к расширению экономических и иных связей с соседними и более отдаленными племенами, государствами и созданию общекультурных элементов и ценностей, в которых, надо полагать, местным племенам принадлежала не последняя роль.

В изучаемую эпоху, как ни в какую другую, пути исторического развития древнего населения Казахстана оказались тесно взаимосвязанными и переплетенными с судьбами других племен, населявших обширные пространства европейских и азиатских степей. Тасмолинские племена Центрального Казахстана, образуя вместе с алтайскими, южносибирскими и семиреченскими племенами группу родственных культур, отличались определенной самобытностью и, надо полагать, вместе с ними оказывали значительное влияние на формирование культур скифского запада.

Истоки самобытности тасмолинскон культуры требуют специального изучения. Отметим, что, судя по некоторым традициям погребального обряда, строительной техники надмогильных сооружений антропологическим данным, они связаны с развитием племен в предшествующими бегазы-дандыбаевский период эпохи поздней бронзы.

История изучения Тамсмолинской культуры.

Первое краткое описание и схематический набросок плана кургана «с усами» сделал краевед Л. Ф. Семенов, приславший в 1927 году в Государственную Академию истории материальной культуры письмо с просьбой о научной консультации по неизвестным памятникам Акмолинского округа.

В 1932 году П. С. Рыков открыл, а позже совместно с И. В. Синицыным раскопал первую и вторую группы в урочище «Три брата» в Калмыцкой области. Ими была изучена и «каменная дуга» длиной до 150 метров, о которой местные жители «рассказывали, что она прежде была хорошо заметна и они считали ее дорогой от крайнего, юго-восточного большого кургана, одного из «Трех братьев», к одному из крайних курганов во второй группе». Исследователи связывали ее происхождение с ритуалом.

Позднее к аналогичному выводу пришел И. В. Синицын. В 1933 году один курган «с усами» был раскопан экспедицией Государственной Академии истории материальной культуры в урочище Дандыбай на реке Шерубай-Нуре. Под насыпью кургана были обнаружены только следы разведения огня.

Незадолго до Великой Отечественной войны в Карагандинской области побывал и С. В. Киселев, зафиксировавший подобный курган в могильнике Бесоба. С 1946 года начались планомерные работы Центрально-Казахстанской экспедиции под руководством А. X. Маргулана, изучавшей памятники большого хронологического диапазона - от эпохи неолита до архитектурных сооружений позднего средневековья.

Тогда же в различных районах Центрального Казахстана А. X. Маргуланом была раскопана серия курганов «с усами» и определена на имевшемся в то время материале граница этого рода памятников от «Чингизского хребта до верховьев реки Тобола».

Заслугой А. X. Маргулана в изучении эпохи раннего железа явилось то, что уже в те годы он выдвинул тезис о существовании в Центральном Казахстане особого типа археологических памятников, не встречающихся в таком количестве больше нигде.

Однако, несмотря на некоторые успехи, вещественный материал из курганов «с усами» не был получен. В связи с этим данные памятники по-прежнему считали ритуальными, культовыми сооружениями. Оставался невыясненным и главный вопрос - это датировка и культурная принадлежность «загадочных» курганов.

Ответ на некоторые вопросы уже в то время мог дать материал Б. Н. Жданова, копавшего в 1930 году курган «с усами» на берегу Большого Чебачьего озера, но его исследования оставались долгое время неизвестными и потому не сыграли необходимой роли в выяснении характерных ценностей культуры племен северных и центральных районов Казах- стана.

Обзорная статья о Тасмолинской культуре.

Тасмолинская культура, археологическая общность «Скифо-сибирского мира». На раннем этапе (VIII – VII – VI в.в. до н. э.) от Южного Урала до реки Иртыш, от юга лесостепи Западной Сибири до широты озера Балхаш и

предгорий Тянь-Шаня; на позднем этапе (V – III в.в. до н. э.) ареал сокращается на западе, расширяется в Обь-Иртышской лесостепи.

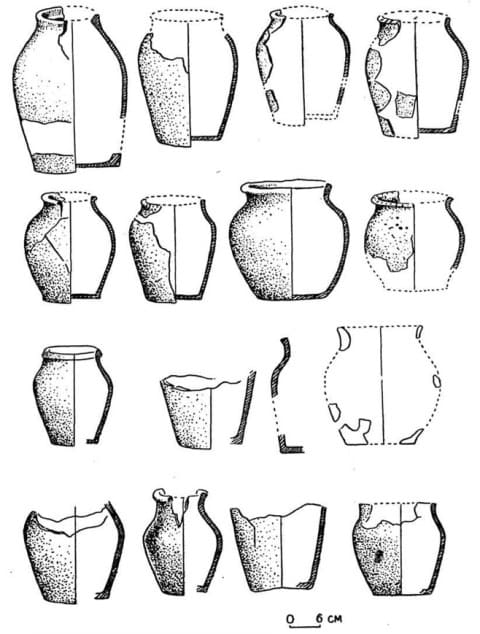

Выделяют локальные группы (культуры), в т. ч. родственные – в пограничье. Выделена М. К. Кадырбаевым в 1960-е г.г.; названа по курганам в урочище Тасмола (Актогайский район Карагандинской области). Курганы «с усами»: под большой насыпью в яме (до 2,5:1,5 × 2 метров), перекрытой каменными плитами, трупоположение вытянуто на спине головой на север или северо-запад (в ранних могилах, у ног – черепа коня, барана); под малой – нередко скелеты коней или их части, керамические сосуды, иногда только следы огня; на восток от них – 1 – 2 «уса» длиной в основном 20 - 200 метров из прерывистых каменных вымосток.

На тех же могильниках преимущественно курганы высотой до 1 метра, с кольцом из камней под насыпью, часто с ровиком. Есть курганы высотой до 5 метров из сырцовых блоков поверх квадратного каменного ящика с дромосом (до 15 метров) на восток, стенки которого сложены из плит.

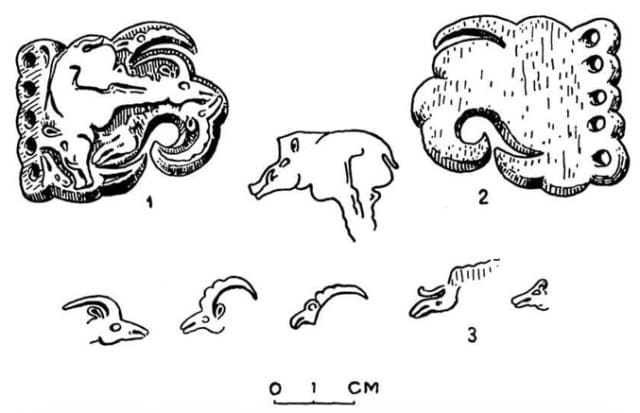

Выделяют воинов (оружие, конское снаряжение, наборные пояса), служителей культа (каменные жертвенники, зеркала, наборы для татуировки), рядовое население (наконечники стрел, оселки, ножи). Показательны бронзовые кинжалы нурманбетского типа (с волнистой рукоятью, овальным перекрестьем, грибовидным навершием), колокольчики; вариант скифо-сибирского звериного стиля (золотые фигурки тигров, бронзовые горных козлов, гравированные изображения кабана и лося, роговые пряжки в виде свернувшихся кабанов и др.).

Посёлки горняков и металлургов. Скотоводство (в основном овцы; лошади, верблюды). Так как сформировалась на базе памятников типа Бегазы, Дандыбай, Кент, Донгал валиковой керамики культуры при участии культур лесостепи Зауралья, Западной и Южной Сибири. Европеоиды с небольшой примесью монголоидности. А. З. Бейсенов выделил коргантасский этап Тасмолинской культуры. (III – I в.в. до н. э.; курганы с жертвенными отсеками и другие) с рядом аналогий на территории Синьцзяна, Монголии, Алтая; по А. Д. Таирову, это – мигранты.

Распад Тасмолинской культуры связывают также с миграциями в восточной части сарматских археологических культур, юэчжей, усуней, хунну и других.

Источник:

https://old.bigenc.ru/archeology/text/4183267

«Древняя культура Центрального Казахстана». А. X. Маргулан. К. А. Акишев, М. К. Кадырбаев, А. Моразбаев. 1966 год.

Фотографии:

Книга «Древняя культура Центрального Казахстана». Д. X. Маргулан. К. А. Акишев, М. К. Кадырбаев, А. Моразбаев. 1966 год.

https://ru.35photo.pro/photo_1324777/#author/1324777