Вы здесь

Первые упоминания о Буране.

Средневековые городища в Кыргызстане.

«В (округе) Чу (или Джу; в английском тексте нередко искажено Джуз. - М. М.) в одном месте есть следы брошенного города. Его минареты, купольные сооружения и медресе в некоторых местах сохранились. Так как имени того города никто не знает, то монголы называли его «Мунора».

В. В. Вельяминов-Зернов. «Исследование о Касимовских царях и царевичах». Переводы на персидском и джагатайском языках текст статьи из «Та‘рих-и Рашиди». 1843 год.

Средневековые минареты на севере и юге Кыргызстана.

Широко употреблявшийся в европейской среде термин мииарет происходит от арабского мииар (место, где что-нибудь зажжено - фонарь, маяк) или минара (сторожевая башенка, столб, минарет мечети). Впервые такое истолкование термина «бурана» со слов учителя токмакской русско-туземной школы В. П. Ровнягина привел Н. Ф. Петровский в своей статье «Что такое древние развалины близ Токмака с башнею, известной под названием Бурана». (Туркестанские Ведомости, Ташкент, 1894 год, № 25).

Его статья затем была перепечатана под заглавием «Башня Бура на близ Токмака». ЗВОРАО, т. V III. 1894 год, с. 351 - 354.В последнем значении при локальном произношении у таджиков и узбеков - меиарэ, а у некоторых среднеазиатских народностей тюркского происхождения - менар.

Среди местного населения, проживающего в бывшей северной киргизской области Джетысу (Семиречье), и в современной научной литературе это слово употребляется в форме бурана, что, безусловно, объясняется лингвистической особенностью языка киргизов.

Названию своему минарет обязан сбрасыванию с него в прежние времена по распоряжению эмиров различных осужденных лиц, что в европейской и русской литературе отрицается многими авторами, но подтверждается рядом письменных источников.

Так, в конце XVII века один бухарский акробат с помощью изобретенных им скобок сумел взобраться по наружной поверхности минарета до его вершины. Присутствие в столице такого искусника показалось небезопасным. В интересах целостности казны и охраны частного имущества изобретатель был сброшен с минарета по распоряжению, правившего в то время Субхан Кули-хана (1680 – 1701 г.г.).

О сбрасывании различных преступников упоминают многие европейцы, посещавшие Бухару (Борне, Скайлер, Шварц и др.). В 1871 году так поступили, между прочим, с главой разбойничьей шайки Баба-хном. Последний раз такая же участь постигла вора, укравшего большую сумму денег у богатого бухарского купца.

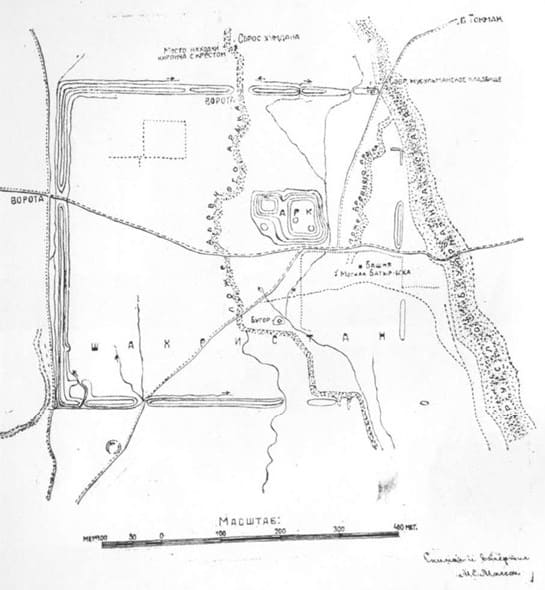

В такой форме этот термин стал географическим названием безымянного средневекового городища, находящегося в юго- восточной части Чуйской долины, у подножья хребта Киргизского Ала-Too (или Ала-Тау, бывший Александровский хребет), в 11 километрах «к юго-западу от Токмака.

Он же стал собственным именем для расположенных внутри этого городища руин крупного средневекового минарета и для русла горного сая, обтекающего городище с восточной стороны и являющегося левым притоком реки Чу.

В некоторых сочинениях арабских авторов IX - X в.в., писавших о Средней Азии, встречается немало названий существовавших в то время в Семиречье различных населенных пунктов и даже значительных городов. После X века сведения мусульманских писателей о Чуйской долине становятся более смутными, названия пунктов приводятся без точных указаний их взаимного расположения, расстояния между ними!

Жизнь их в основном была прервана вскоре после монгольского завоевания, в значительной мере и в связи со сменой населения былые наименования многочисленных опустевших развалин оказались прочно забытыми. В настоящее время нелегко бывает установить, к какому археологическому объекту относится то или иное название, дошедшее до нас в письменных источниках.

Желание получить ответы на возникшие вопросы - кто создал, когда и для чего сооружен был тот или иной памятник старины? - породило в народе немало легенд. Коснулось это и городища Бурана с остатками его огромного минарета.

Уже в 1860 году проезжавший по средне азиатской окраине России М. И. Венюков писал, что в ту пору киргизы (кара-киргизы) чтили некоторые памятники народов, обитавших прежде на их землях. В частности, он кратко отметил, что находившийся около Токмака высокий «столб», якобы сделанный из сырца, особо почитался киргизами.

По преданию, внутри него скончалась какая-то ханская дочь, посаженная туда отцом, безнадежно пытавшимся оградить свое дитя от предсказанной гибели от укуса «фаланг или других насекомых». Поздней со слов киргизов и обосновавшихся в Токмаке русских старожилов ряд авторов записали содержание этой легенды в нескольких вариантах.

По одному из них, в давнюю пору (без уточнения времени) некоему местному хану было предсказано, что его любимая дочь погибнет по достижении девичьего расцвета от укуса водившегося в районе Токмака в большом количестве черного ядовитого паука каракурта (Lethrodoctes tredacimguttatus).

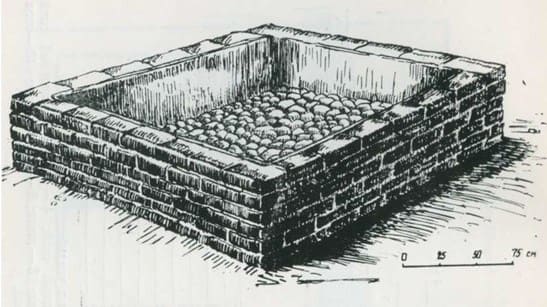

Дабы создать дочери обстановку, исключающую возможность исполнения предсказания, отец велел возвести для нее из жженого кирпича башню в самом верхнем помещении которой она безвыходно проводила дни и ночи. Из предосторожности от самого входа в минарет до верха внутренней лестницы были поставлены слуги, из рук в руки передававшие после тщательной проверки все необходимое ханской дочери.

Но неизбежное не могло быть отвращено никакими мерами. В предсказанное время девушку сразили два мелких смертельных укола ядовитых челюстей паука каракурта, занесенного случайно в корзине с гроздьями черного винограда.

По другим вариантам, башню построил хан для своего единственного оставшегося в живых наследника власти - любимого младшего сына. Однако и он погиб (вслед за старшими братьями) от укуса каракурта, которого по недосмотру занесла в верх нее помещение минарета нерадивая служанка на большом блюде с фруктами.

Ряд русских авторов, пересказывая содержание этой легенды, до недавнего времени необоснованно приписывал смертельный укус представителю семейства каких-то насекомых без точного указания их вида или неядовитому паукообразному насекомому - фаланге.

В содержании всех вариантов приведенной легенды, носящей признаки книжных влияний, кроме упоминания каракурта не было чего-либо специфического для Семиречья. Близкие сюжеты распространены в Персии, на Кавказе и западе - до побережья Мраморного моря (например, в легенде о замке Мандра близ Босфора), а в Средней Азии подобные легенды связываются с рядом археологических па мятников, расположенных в труднодоступных горных районах.

В историческом отношении (в смысле отражения в киргизской легенде времени сооружения минарета Бурана) некоторый интерес имеет упоминание строителя башни по имени Арслан-хан. На это еще в прошлом столетии обратил внимание В. В. Бартольд, как на типичное прозвище для некоторых правителей из династии Карахапидов.

Тогда же русский консул в Кашгаре Н. Ф. Петровский указал, что в данном случае вряд ли мы имеем точный отзвук былого события, поскольку среди киргизов и казахов имена Кызыл-Арслан-хан и Саттук Богра-хан настолько популярны, что им приписывается возведение ряда зданий в различных частях северной части Средней Азии и Кашгара.

Самым ранним датированным упоминанием о развалинах средневековых городов в долине реки Чу или Чуй до сих пор, по-видимому, остается известие «Та’рих-и Рашиди», относящееся к XVI веку. Сведения о руинах города Монора принадлежат автору этого сочинения - Мухаммеду Хайдару- Мирзе Гурагани, видевшему развалины этого памятника старины.

На сообщаемые им по этому поводу сведения обратил внимание еще в середине прошлого столетия В. В. Вельяминов-Зернов. В примечании ко 2-му тому своего капитального труда «Исследование о Касимовских царях и царевичах» он привел на персидском и джагатайском языках текст статьи из «Та‘рих-и Рашиди».

Первый дан по рукописи Петербургского университета, написанной с ошибками в 1843 году. Текст на джагатайском языке - по неполному рукописному переложению сочинения Мухаммеда Хайдара Гурагани на кашгарском наречии, сделанному Мухаммедом Садыком Кашгари в XVIII веке.

Кроме того, академик дал и русский перевод сведений о городище Бурана. Позднее, в 1897 году. В. В. Бартольд привел русский перевод этого же места с персидского текста с исправлением незначительных неточностей, допущенных В. В. Вельяминовым-Зерновым.

Имеется английское издание: The Tarikh-i Rashidi of Mirza Muhammad Haidar, Duglat-A History of the Moghuls of Central Asia. - An English version, edited, with commentary, ntes and map by N. Elias, H. M. Consul-General for Khorasan and Sistan. The translation by E. Denison Ross. n-don, 1895.

Библиографическая редкость перечисленных изданий и представляющие значительный интерес содержащиеся в них сведения о городище Бурана при малом количестве подлинных рукописных экземпляров делают не лишним приведение соответствующего уникального текста об изучаемом нами археологическом объекте.

«В (округе) Чу (или Джу; в английском тексте нередко искажено Джуз. - М. М.) в одном месте есть следы брошенного города. Его минареты, купольные сооружения и медресе в некоторых местах сохранились. Так как имени того города никто не знает, то монголы называли его «Мунора».

Кроме того, там есть купольное сооружение (очевидно, купольный мавзолей. - М. М.) и (должно быть в нем. - М. М.) каменная плита, на которой почерком пасх вырезана надпись: «Это - могила славнейшего имама и непреложного, совершеннейшего шейха, обнимавшего в себе как созерцательные, так и опытные науки, знатока как ветвей, так и основ законоведения, имама Мухаммеда-факиха Баласагунского.

Да не престанет цвести на его могиле древо общения его с богом и да будут обращены на него вечно взоры мужей достойных! Скончался он в 711 году хиджры (1311 - 1312 г.г. н. э.). Написал это кузнец Омар-ходжа». Чу - одна из местностей Моголистана, простирающаяся на один месяц пути. Городов, подобных этому, (там) было много».

Приведя это известие к моменту выпуска в свет 2-го тома своих «Исследований о Касимовских царях и царевичах» в конце 1864 года при всей своей большой по тому времени эрудиции в вопросах о Кокандских владениях, В. В. Вельяминов-Зернов не мог сопоставить описание городища Мунора с какими-либо среднеазиатскими развалинами.

По-видимому, ему не были известны не только городище Бурана, но вообще развалины городов в долине реки Чу. Об этом можно судить по его же словам в конце приведенного им примечания: «О развалинах, встречающихся в пределах нынешнего Кокандского ханства в местах, прилегающих к Туркестану, смотрите мою статью «Сведения о Кокандском ханстве» в «Вестнике Русского географического общества», 1856 года, том XVIII.

Исследования и материалы, стр. 140 (стр. 164)». Однако каких бы то ни было упоминаний об археологических руинах в районе реки Чу там нет. Если за первую половину XIX века до русских и доходили устные отрывочные данные о Буране, то в литературе это почти не нашло отражения.

По существу, исключением является краткое сообщение Воронина и Нифантьева, что как- то неподалеку от Токмака на развалинах древней башни, называемой Мунара, был найден кувшин с медной монетой. Объясняется это месторасположением указанного пункта: более оживленный торговый путь между тогдашней Россией и владениями Кокандского ханства (как и разного рода маршруты через долину реки Чу) пролегал обычно западнее Токмака.

По существу, переломным моментом в этом отношении явились активные военные действия между упомянутыми государствами, начавшиеся с 1860 года, когда 26 августа русские войска впервые вошли в укрепление Токмак, а 4 сентября была взята и кокандская крепость Пишпек.

Хотя вскоре после того русские на некоторое время оставили занятую территорию и отступили к Кастеку, но уже в 1861 году появилась упомянутая выше работа М. И. Венюкова, в которой говорилось о башне Бурана и связанной с нею легенде, бытовавшей среди киргизов.

В 1860 году в битве с русскими при Узун-Агаче, 21 октября принимал участие на стороне кокандских войск Тюря Ходжа, сын Знааддина Ходжа Андиджанн. В своем труде по истории Кокандского ханства, законченном в 1289 году (1864 - 1865 г.г.), он описал поход к Узун-Агачу, упоминая при этом о разрушенном в былые времена в округе Чуй крупном городе, среди руин которого сохранился высокий старинный минарет.

Впечатление от вида башни даже от влекло автора на время от последовательного изложения хода событий. В 1862 году Чуйская долина уже окончательно вошла в состав России. Вскоре, с 1864 года русское укрепление Токмак на некоторое время стало уездным центром.

В нем помимо постоянного гарнизона было размещено несколько десятков семей русских крестьян-переселенцев. Одновременно начался постепенный приток оседлого узбекского населения. Бывшее укрепление (или как называли его переселенцы - «местечко») стало быстро перерастать в небольшой городок.

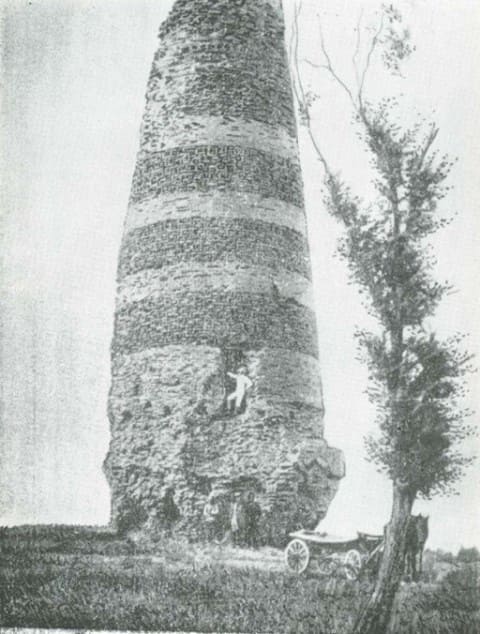

Это обстоятельство на первых порах создало определенную угрозу развалинам городища Бурана. Возраставшая потребность в строительном материале начала интенсивно удовлетворяться новоселами за счет старинных жженых кирпичей, которые собирались не только с поверхности городища, но добывались при разборе еще сохранившихся в то время остатков былых средневековых сооружений.

Кирпич с городища шел главным образом на выкладку печей, устройство комнатных водосливов в полу (ханык) и другие хозяйственные надобности. Среди памятников местной старины внимание обитателей старого Токмака привлекали различные языческие захоронения, среди которых местные жители различали «санташи», «юганташи» и «мугташи».

Интерес к ним обострялся всякий раз, когда доходили сведения о новых находках киргизами в раскапывавшихся старинных могилах предметов из золота и серебра. Однако уже и в ту пору немногочисленные любители-краеведы отдавали должное изумительному буранинскому минарету.

Они, как могли пропагандировали необходимость его сохранения, поскольку на их глазах нижние части этого памятника постепенно разбирались. Нельзя не отметить при этом положительной регистрационной роли, которую тогда играли некоторые художники.

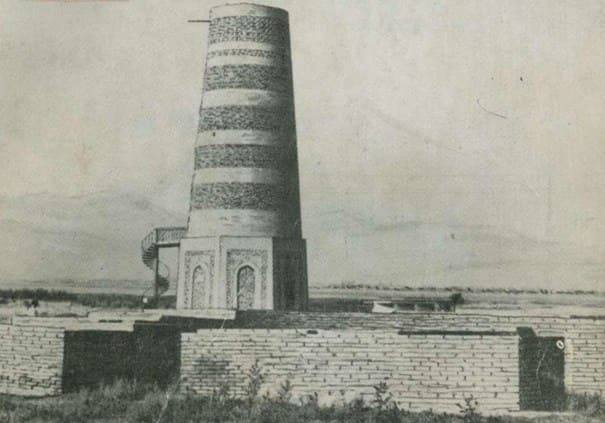

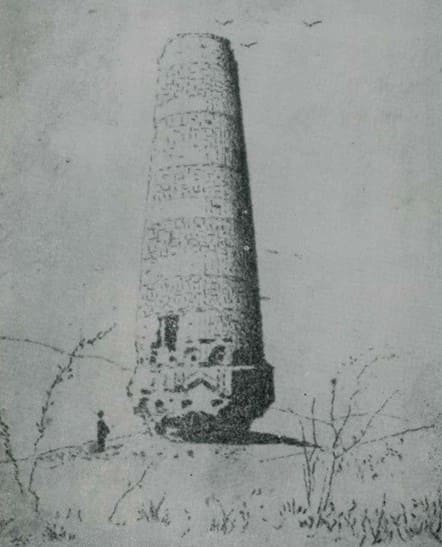

Как установила на основании архивных данных В. Д. Горячева, в процессе военных действий 1863 - 1864 г.г. участник тогдашних походов Успенский в своем альбоме рисунков рядом с руинами огромной башни Бураны поместил изображение еще стоявшего тогда вблизи небольшого минарета.

В 1869 году башня Бурана была зарисована выдающимся русским художником В. В. Верещагиным. Отсутствие не только должной охраны многочисленных памятников истории в Семиречья, но даже предварительного их изучения в историческом аспекте вызывало нарастающий протест в среде передовой ташкентской общественности.

Когда выяснилось, что город Ташкент и некоторые области Туркестанского края намеревается посетить специальная Шведская археологическая экспедиция в конце 1876 года, эти настроения были выражены в местной прессе, где обвинялись местные любители старины в равнодушии к памятникам Джетысу.

Практически значительно больше пользы принесли некоторые административные распоряжения, осуществлявшиеся в порядке подготовительных мероприятий к проведению в конце лета 1877 года в России IV Археологического съезда.

В начале указанного года туркестанский генерал-губернатор К. П. фон Кауфман предложил военному губернатору Семиреченской области доставить в Ташкент материалы, имеющие отношение к археологии Джетысу и Кульджи.

Тот, в свою очередь, обратился с тем же к подведомственным ему лицам. Неподготовленность чиновников к выполнению таких задач, скудный запас ранее накопленных соответствующих материалов и ряд других объективных причин затруднили выполнение полученного задания, по которому требовалось описание сохранившихся на поверхности «археологических» объектов (архитектурных памятников, курганов, наскальных надписей и изображений).

Помимо того, предлагалось записывать народные легенды о них и собирать археологические находки. Несмотря на указанные трудности, удалось получить некоторые описания, планы, фотоснимки и зарисовки. Вместе с тем, была составлена специальная карта подведомственной семиреченскому губернатору территории с нанесением на нее местонахождения всех зарегистрированных объектов.

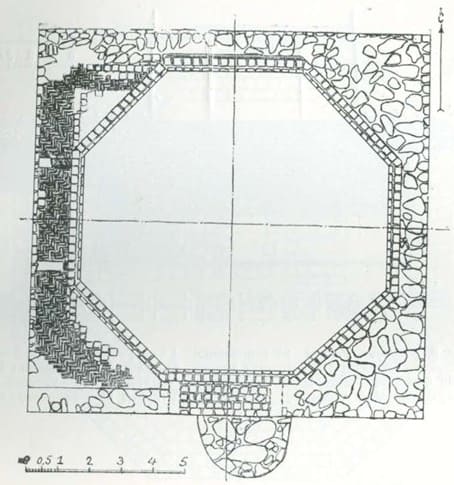

В числе отмеченных памятников старины было находящееся «в 15 верстах» от Токмака старинное городище Бурана, поименованное как «Турт-кала», а также находящаяся на нем башня. О последней были записаны легенды со слов местных сартов и киргизов?

Планы и зарисовки не были представлены. Полученные от туркестанского генерал-губернатора сведения о Буране были зачитаны В. Д. Смирновым на заседании Отделения восточных древностей IV Археологического съезда в России, происходившем в Казани 8 августа 1877 года.

По поводу легенд о «Буранинской башне» сделано несколько замечаний. Само же сообщение опубликовано не было.

Источник и фотографии:

М. Е. Массон. В.Д. Горячева. «Бурана. История изучения городища и его архитектурных памятников». Академия наук Киргизской ССР. Институт истории.Издательство «Илим». Фрунзе, 1985 год.