Вы здесь

От Павлодара до Каркаралинска. Павлодар. Экибастуз. Коряковское озеро.

«Сколько препятствий на пути к звездам…И все народы, все люди думают. Что такое звезды. Все хотят приблизиться к ним. Понять их… Но это невозможно…К звездам. К звездам поднимется эта старая земля…А может быть звезды спускаются к ней…Это здесь уже…, а там далее в совсем голодной пустыне… Там только дикие кони спешат перебежать от оазиса к оазису…туда поднимается земля… И может быть когда-нибудь в самом деле… и только песок желтый, желтый и воздух чистый, чистый и тишина… И там в особые минуты, звезды спускаются к самой земле…»

Михаил Пришвин.

I.

Представьте, читатель, лишенную всякой растительности равнину с желтовато-глинистой почвой; такие же крутые, а местами и совсем отвесные берега Иртыша; несколько улиц с деревянными домиками, среди которых каменное здание тюрьмы выглядело настоящим дворцом, - таков был Павлодар лет десять тому назад.

Конечно, жалкая природа осталась и теперь такой же, но самый город за последние десять лет очень разросся, обстроился, и теперь Павлодар - один из лучших городов в Семипалатинской области, с блестящим будущим, как уверены сами павлодарцы.

Павлодар лежит на том пункте Иртыша, до которого пароходное сообщение с низовыми городами продолжается круглое лето; выше Иртыш в середине лета сильно мелеет, и каждый почти год в течение двух-трех недель, а то и больше, пароходы не могут подыматься дальше Павлодара или, в лучшем случае, Семиярской станицы (в 182½ в. от Павлодара).

Бывает и гораздо хуже: напр., в 1900 году в Иртыше было так мало воды, что пароходное движение выше Павлодара возможно было только в начале лета, а дальше шло урывками, с постоянным риском посадить пароход на мель.

Благодаря этому Павлодар сделался одной из важных пристаней на Иртыше: сюда, сверху, торопятся заблаговременно перевезти свои товары семипалатинские торговцы, и здесь же скапливается много товаров для верховых городов.

Но и сам Павлодар принимает большое участие в торговых оборотах Семипалатинской области: павлодарские купцы ведут обширную торговлю с Киргизской степью, и из Павлодара ежегодно вывозятся значительные количества разных продуктов киргизского скотоводческого хозяйства: волоса не в деле, шерсти всякого рода, невыделанных кож, овчины, сала и проч.

В обмен степь получает привозимые из Европейской России мануфактурные, бакалейные и т. п. товары. Подобная торговля стала особенно расширяться с проведением Сибирской железной дороги, когда киргизское сырье получило более легкий, чем прежде, доступ на обширные и далекие рынки.

Затем, Павлодар считается вторым, после Семипалатинска, пунктом вывозной хлебной торговли области, притягивая к себе хлебные грузы из смежных местностей Томской губернии. Собственная обрабатывающая промышленность Павлодара очень незначительна, как и в остальных городах Семипалатинской области, за исключением разве Семипалатинска: есть два небольших кожевенных завода, два мыловаренных, два кирпичных, один пиво-медоваренный и маленький маслобойный завод.

Население Павлодара (со включением Павлодарской казачьей станицы), по данным официальной статистики, равнялось в 1889 году 4831 д. об. п., в 1899 году 7623, т. е. за десять лет увеличилось более чем в 1½ раза. Увеличение падает главным образом на две группы: мещан и крестьян и объясняется приливом в город не местных жителей, а переселенцев из Европейской России, особенно после неурожайного 1891 года.

Значительная часть этих новых павлодарских жителей арендуют казачьи и киргизские земли, где занимаются хлебопашеством, ведут мелкую торговлю хлебом и скотом и т. п.

В чем выражается общественная жизнь в Павлодаре - я, как случайный турист, судить не берусь: вероятно, и здесь тянется та же серенькая «обывательская» жизнь, как почти во всех городах Степного края. Есть неизбежный клуб, где играют в карты и танцуют, есть маленькая общественная библиотека с читальней… больше, кажется, ничего. Вообще, по части «общественности» мы, степняки, очень плохи.

Учебных заведений в Павлодаре пять: 3-классное городское училище, женское приходское, низшая сельскохозяйственная школа, начальное станичное и церковно-приходское училища. В городском и церковно-приходском училищах попечителем состоит павлодарский купец А. И. Деров, благодаря постоянным пожертвованиям которого в материальном отношении оба училища поставлены прекрасно: например, одно здание для городского училища обошлось господину Дерову в 30 000 с лишком рублей и т. д.

Вообще, все павлодарские общественные учреждения - клуб, библиотека - возникли если не на средства (кажется, так), то при значительной помощи со стороны того же Дерова. Это самый известный человек в Павлодаре, и в разговоре о павлодарских делах имя Дерова вы, несомненно, услышите во всех падежах.

Как я сказал выше, павлодарцы мечтают о блестящем будущем своего города, и, пожалуй, они правы. Павлодар лежит вблизи обширного каменноугольного района, в окрестностях его находятся богатейшие соляные озера, и все это, при массе дешевого киргизского сырья и изобилии медных руд в Павлодарском уезде, позволяет думать, что когда-нибудь Павлодар станет действительно крупным промышленным центром.

Соляные озера принадлежат казне и разрабатываются арендаторами за попудную плату, каменноугольная же промышленность сосредоточилась в последнее время в руках А. И. Дерова, а затем Воскресенского горнопромышленного общества.

Существование каменноугольных залежей в Павлодарском уезде было известно давно, но вопрос о их широкой эксплуатации был поднят серьезно лишь с проведением Сибирской железной дороги. В 1896 году А. И. Деров передал заведывание своим горным делом К. П. Михайлову, благодаря энергичной работе которого павлодарские копи получили большую известность и разработка их из области проектов перешла наконец в действительность.

Названное выше Воскресенское общество организовалось в начале 1899 году, и теперь им арендуются большие участки земли на громадном пространстве от Павлодара до оз. Балхаша на юге Каркаралинского уезда, с залежами каменного угля, меди, серебра, свинца и проч.

Чтобы лично познакомиться с постановкой павлодарского соляного и горного дела, я съездил на одно из ближайших к Павлодару соляных озер - Коряковское - и побывал на Экибас-Тузских каменноугольных копях Воскресенского общества. К рассказу об этих поездках я и перехожу.

II.

Экибас-Тузские копи соединены железной дорогой с устроенной А. И. Деровым Воскресенской пристанью на Иртыше, от которой до Павлодара считается 24 вер. На пристань по левому берегу реки идет проселочная дорога, очень сносная, как и все наши степные дороги.

По ней я проехал обратно, на пристань же мне удалось съездить на пароходе, который вел туда баржи для нагрузки углем. День был ненастный, и ветер долго не давал пароходу отчалить от Павлодарской пристани.

Любоваться решительно было нечем, и некрасивые берега Иртыша у Павлодара казались, от непогоды, еще серее и угрюмее.

Не интересен был Иртыш и дальше: кое-где по берегам попадались заросли тополя и ветлы, а за ними - безграничная степь и степь. Лишь через шесть часов, поздно вечером, добрался пароход до Воскресенской пристани, где мне надо было попасть в Главную контору Общества, чтобы получить там разрешение проехать на Экибас-Туз по железной дороге.

Не скажу, чтобы поиски конторы - она в 1½ вер. от Иртыша - были приятны, и если б не случайно попавшийся сторож, мне бы долго пришлось бродить в темноте в окрестностях этой конторы. Наконец кто-то из служащих в конторе, узнав, что у меня есть записка от Дерова, велел проводить меня на станцию железной дороги.

На станции никакого помещения для пассажиров не оказалось, и ожидавшие поезда рабочие спали в прихожей на полу, мне же было предложено посидеть в телефонной. Пришедший под утро поезд из Экибас-Туза долго простоял на станции, и я воспользовался его остановкой для осмотра пристани.

Кроме Главной конторы и железнодорожных построек, здесь находится целый ряд недавно отстроенных зданий, где помещаются «главноуправляющий» (П. Н. Фигнер) и разные служащие. Здания --деревянные, большие, некоторые в два этажа. С копями на Экибас-Тузе и Павлодаром Главная контора соединена телефоном.

Поезд к Экибас-Туз и обратно ходит раз в сутки. Постройку железной дороги начал А. И. Деров, еще до образования Воскресенского общества, осенью 1898 года, началось же по ней движение в 1899 году. Дорога ширококолейная, в один путь; постройка ее, на протяжении 109 верст, обошлась в 1600000 рублей.

Сравнительная дешевизна постройки объясняется, конечно, характером местности, по которой проведена дорога: от пристани почти до самого Экибас-Туза она идет по ровной, как скатерть, степи, и только у Экибас-Туза появляются небольшие холмики.

На всем протяжении не пришлось поэтому делать ни значительных насыпей, ни углублений; нет также на дороге и мостов, за отсутствием речек. Вид из окна вагона был самый унылый: куда ни посмотришь, все та же степь, с низкой и редкой, пожелтевшей от солнца травой, без кустика, и только небольшие степные озера время от времени придавали этой пустыне более живой характер.

По обеим сторонам дороги идут канавы, и по стенкам их можно составить ясное представление о почве всей местности, где проходит дорога: верхний слой очень неглубок, и геолога, вероятно, заинтересовало бы обилие повсюду разных пород глины, то красноватой, то почти совершению белой.

Из последней на Экибас-Тузе приготовляется огнеупорный кирпич. Но вот, после медленной шестичасовой езды, показалась и станция на Экибас-Тузе. Под именем последнего в настоящее время известен обширный каменноугольный район, приблизительно в 50 квадратных верст, киргизы же называли так горько-соленое озеро, около которого теперь устроена Нововладимирская шахта.

Здесь, у самой станции, образовалось целое селение, где сосредоточено все управление Экибас-Тузскими копями. Тут находится контора и живут управляющий копями (П. Н. Ефимов) и полицейский пристав, получающий содержание на счет Воскресенского общества.

Затем, около той же копи разбросаны здания для рабочих, а также больница (на 8 кроватей), квартира акушерки, заводский склад, лавка, кузницы, слесарни. Квартира для доктора строится, пока же он живет на Вознесенском заводе, в 5 вер. от Нововладимирской шахты.

Все здания, кроме помещений для рабочих (о них я скажу ниже), выстроены из сырцового кирпича и вымазаны белой глиной. Над самой шахтой стоят три здания: надшахтное, или копер, машинное и котельное. Подъем угля из Нововладимирской шахты производится при помощи углеподъемной паровой машины в 30 сил, в двух вагончиках, которые ставятся в клети.

В то время как один вагончик подымается, другой опускается. Из надшахтного здания по мостам с рельсами (эстакады) вагончики идут к грохоту, где угол сортируется; крупный падает вниз в железнодорожный вагон, а мелочь отбрасывается, «идет в отвал».

Пока мелочь никак не утилизируется. Нововладимирская шахта разрабатывается вглубь на 18 сажен. Вниз ведут 8 деревянных лестниц с площадками через каждые 2 сажени. Пространство под землей прорезано коридорами по длине (штреки) и поперек каменноугольного пласта (орты).

Самый длинный коридор простирается на 100 сажен. Уголь разбивается ломами, клиньями и проч. Заведующий шахтой штейгер предложил мне спуститься вниз, и мы, взяв лампочки (блэнды), подошли к четырехугольному отверстию, где с непривычки я ничего не мог разглядеть.

Наконец мне удалось найти лестницу, и, держа в одной руке лампочку, я стал спускаться куда-то вниз. Через каждые две сажени, как я сказал, устроены площадки, где надо опять спускаться в новое отверстие и т. д. В коридорах, конечно, абсолютный мрак, и только наши лампочки освещали на небольшое расстояние черные своды и пол коридора, где мы шли. Коридоры имеют в ширину 4 - 4½ саж., в высоту 2 - 4 аршина.

Скрепой служат столбы по бокам и доски на перекладинах сверху. На полу проложены рельсы: по ним рабочие возят вагончики с вырубленным углем. И летом, и зимой в шахте почти одна и та же температура - около 8 градусов.

Воздух сырой, но дышать, как мне казалось, в коридорах нетрудно. Гораздо сырее в самом налу, где для стока воды устроен колодец, откуда она выкачивается посредством парового насоса. Вода имеет солоноватый вкус. С таким же вкусом оказалась вода везде около Нововладимирской шахты, так что она употребляется только для мытья, для питья же вода привозится по железной дороге с Воскресенской пристани.

Кроме Нововладимирской шахты на Экибас-Тузе есть еще семь шахт:

Старовладимирская, рядом с Нововладимирской,

Старовоскресенская и Нововоскресенская (в 2½ верстах от Нововладимирской), Артемьевская (в 1 версте),

Лазаревская (тоже),

Мариинская (в 3 верстах),

и Благодатная (в 3½ верстах).

Из числа этих шахт уголь добывается только на Старовоскресенской (глубина шахты 13 саженей) и Артемьевской (10 саженей). Старовладимирская служит теперь вентиляционной дли Нововладимирской, а остальные шахты только еще устраиваются.

В шахтах, где уголь уже добывается, есть отдельные штейгеры. На Старовладимирской шахте, где я был, летом 1900 года было до 150 рабочих, из них киргиз 60 - 70, татар с Урала 45 и русских 45 - 35. В числе русских было много переселенцев из Акмолинской области, приехавших сюда на заработки, до времени уборки хлеба.

На обеих Воскресенских шахтах работало 60 человек, большею частью киргиз. На Лазаревской - 15 киргиз. На Артемьевской - около 100 киргиз и татар с Урала. На Мариинской и Благодатной шахте особых рабочих не было. Шахтные рабочие делятся на дневных и ночных.

Первые работают с 6 часов утра до 6 вечера, вторые - остальное время. Дневным рабочим солнечный свет в продолжение целых суток приходится видеть только во время отдыха, когда они выползают из подземных коридоров.

Все работают сдельно, так что за временем отдыха строго никто не наблюдает. Плата 20 копеек за добытый вагончик угля (20 - 25 п.); вагончик должен быть привезен по рельсам из коридоров к месту подъема угля из шахты. По словам штейгера, средний рабочий - русский и татарин может будто бы в сутки добыть 6 - 7 вагончиков угла, киргиз не более 5.

На Лазаревской шахте, где очень сыро, работают три смены, и рабочим даются сапоги. Неприятное впечатление оставил во мне на Нововладимирской шахте только осмотр зданий, где помещаются рабочие. Здания эти - или маленькие землянки, с отдельными помещениями для каждой семьи, или большие казармы из сырцового кирпича, из которых каждая делится на несколько квартир для общего помещения нескольких семей.

Отдельных землянок немного - в них помещаются те из семейных рабочих, которые дольше других служат на Экибас-Тузе. В общих квартирах, устроенных в казармах, полы далеко ниже уровня наружной земли, так что окна кажутся сделанными очень высоко.

Потолки везде довольно высокие, в каждой квартире большие печи и два ряда нар. Даже в летний солнечный день в таких квартирах казалось темновато и было, очевидно, мало воздуха. Кроме скученности рабочих бросалось в глаза нежелательное, конечно, смешение семейных и холостых.

Рабочие разных национальностей стремятся жить особняком; крайней неуживчивостью отличаются будто бы татары с Урала, так что даже их единоверцы киргизы предпочитают жить не с ними, а с русскими. По словам управляющего копями, неудовлетворительное состояние зданий для рабочих объясняется недавним, вообще, устройством копей, в будущем же предполагается (а кое-где к этому уже и приступлено) строить более удобные здания.

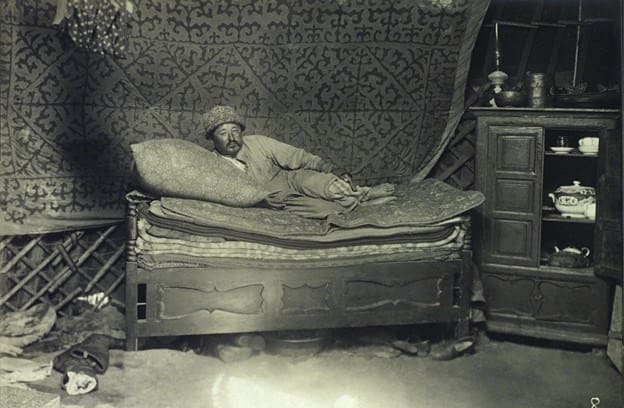

Кроме того, Общество дает весь материал тем рабочим, которые пожелают сами выстроить себе дом. Многие из киргиз и теперь живут в своих зимовках, устроенных на Экибас-Тузе, а летом в юртах. Зданий для рабочих на других экибас-тузских копях я не осматривал.

Управляющий, штейгеры и др. служащие в экибас-тузской конторе помещаются, разумеется, в гораздо лучших зданиях. Все столуются у пристава, который содержит особую комнату для приезжих, чего нет на Воскресенской пристани.

Все здания отапливаются каменным углем. Более серьезные изыскания на Экибас-Тузе начались, если не ошибаюсь, в 1893 году, к добыче же угля было приступлено на Владимирской шахте в 1899 году и на других - весной 1900 года.

По смете на 1900 год назначено к добыче 7 мил. пудов угля. Последний будет добываться круглый год. Главный недостаток дела - неимение привычных рабочих, из которых киргизы, к тому же, при первой возможности бросают копи и уходят или в степь, или на казачьи земли.

Об этом мне потом говорил г. Фигнер, привыкший на Урале, где он служил раньше, иметь дело с специально-заводским населением. Недавно оттуда Обществом было даже выписано несколько новых партий рабочих-татар; им, впрочем, на Экибас-Тузе не особенно понравилось…

Уголь на Экибас-Тузе добывается пламенный (не коксующийся) и коксующийся. Последнего добывается меньше. Общество ведет переговоры (Говорю о том, что было летом 1900 году) с Сибирской железной дорогой о постоянной доставке туда, на известных условиях, угля, теперь же он продается этой дороге по 12 к. пуд, с доставкой на счет Общества в Омск.

Идут также переговоры о доставке угля на уральские заводы. Говорить о будущем Воскресенского общества, конечно, преждевременно. В сущности, вся настоящая его деятельность имеет пока подготовительный характер, причем все делается, как говорится, на широкую ногу, без боязни риска, на который так неохотно идут наши степные промышленники, предпочитающие всему шаблонные дела вроде винокурения и т. п.

Самое ведение дела в Воскресенском обществе опять-таки не пример большинству наших предпринимателей, находится в руках сведущих и опытных лиц: на постоянной службе у Общества состоят два горных инженера, кандидат естественных наук, много штейгеров из Екатеринбургского горного училища и проч.

В 1900 году Общество пригласило даже в Павлодар профессора Петербургского горного института геолога Федорова для составления геогностической карты и топографической съемки с нивелировкой всего района копей, рудников и заявок Общества, а также для составления Горного музея.

Последний помещается на Крещенском руднике, в 8 верстах от Экибас-Туза. Под руководством профессора Федорова работает целая «экспедиция». На Экибас-Тузе я встретился с его помощником, кончившим курс в Петровской академии молодым геологом господином Кудрявцевым.

По его словам, экибас-тузский уголь обладает высокой теплотворной способностью, при средней зольности в 21 - 22%. Для железных дорог и пароходов уголь вполне пригоден. Что касается до опытов плавки меди при помощи угля, то если опыты и были не всегда удачны, это должно объясняться не качеством самого угля, а кислотой местных не особенно богатых руд, которые выгоднее обрабатывать так называемым мокрым способом.

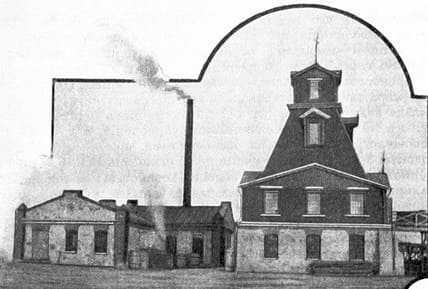

Гораздо богаче руды около Баян-Аула и особенно у Балхаша: есть даже 40%-ные. В окрестностях Балхаша попадается и уголь, безусловно пригодный для плавки металлов. В 5 верстах от Экибас-Туза, на урочище Кара-Бидаик, находится принадлежащий Воскресенскому обществу Вознесенский завод, где в настоящее время производится пробная плавка меди на разных горючих материалах, в том числе и на каменном угле с Экибас-Туза. Постройка завода, начавшаяся летом 1899 году, еще не кончена.

Завод, как мне передавали, устраивается образцовый, со всеми новейшими приспособлениями для плавки меди. Как не специалист, я мог только любоваться капитальными заводскими сооружениями из кирпича и железа. едь на завод получается с пяти ближайших рудников, принадлежащих Обществу.

Четыре из них (Крещенский, Кумыс-Тюбе, Эйки-Тюбе и Элемес) лежат в 5 - 9 верстах от завода и один (Покровский) в 70. Кроме завода, на Кара-Бидаике устроена толчея для дробления кварцита в муку. Она смешивается с особого рода белой огнеупорной глиной, богатые залежи которой находятся около железной дороги, и из полученного таким образом материала приготовляют затем огнеупорный кирпич, почти белого цвета, с небольшим сероватым оттенком.

Кирпич идет на устройство заводских печей и т. п. На Кара-Бидаике есть заводская контора, здания для служащих и рабочих и проч. В одном из зданий устроена лаборатории, состоящая в заведывании кандидата естественных наук господин Муселиус.

Кроме него, при лаборатории служат два лаборанта, кончившие курс в Екатеринбургском горном училище, а на лето приехало оттуда же несколько практикантов. Летом 1900 года на заводе служило 18 рабочих и на разных постройках до 80 человек.

Чернорабочие - преимущественно киргизы, высшие же рабочие - русские и татары с Урала. На заводе плавильщики получают по 1 рублю в сутки, рабочие при печах по 80 копеек и остальные по 40 копеек. Для рабочих устроены казармы; летом, впрочем, большинство помещается в юртах.

Вообще, помещения для рабочих, особенно для высших, гораздо лучше, чем на Экибас-Тузе, хотя и здесь замечается скученность и нежелательное сожительство в одних и тех же квартирах семейных и холостых рабочих.

III.

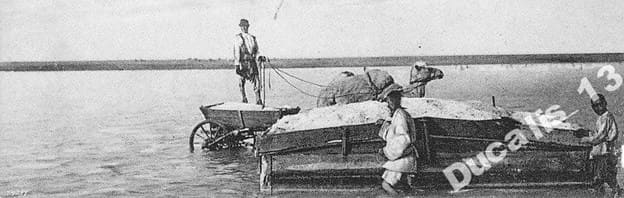

Коряковское озеро - одно из богатейших соляных озер в России - находится в 17 верстах от Павлодара, на правой стороне Иртыша. Озеро имеет форму продолговатого овала с невысокими берегами. Окружность его - 17 верст, площадь - свыше 1 000 десятин.

Летом, когда я был на озере, оно имело самый причудливый вид: покрытые солью берега казались издали окутанными снегом, а между тем зеленовато-желтая степь кругом, киргизские юрты, раздетый народ - все это так говорило против обычной картины зимы…

День был тихий, и неподвижная вода в озере имела розовый цвет, с сероватым оттенком вдали. Все вместе представляло очень оригинальную картину, которой долго хотелось любоваться. По берегам озера там и сям устроены длинные и узкие мостки: по ним вывозится выломанная соль.

Мостки покрыты, как и берега, солью, до которой от поверхности озера, на взгляд, не более ½ аршина. Соль, с прослойками черноватого ила, лежит мощными пластами и представляет собой неистощимое богатство. Вода над пластами так солона, что стоит подержать в ней ветку или какую-нибудь вещь, и она тотчас же покрывается белыми кристаллами причудливой формы. Коряковское озеро составляет казенную собственность и сдается в аренду, для эксплоатации, участками, за попудную плату.

В 1899 году арендаторами было добыто, по официальным данным, 2.439.223 пуда соли. Последняя на месте добычи продается по 5 - 6 копеек за пуд. Соль с Коряковского озера идет как вверх, так и вниз по Иртышу, в города Степного края, Западной и даже Восточной Сибири, а также на сибирские рыбные промыслы. В том же году было продано на озере 1.104.959 пуд. соли.

Ломка соли, смотря по условиям года, начинается в мае или июне и оканчивается в сентябре-октябре. Рабочие с мостков спускаются в воду, разбивают соляные пласты ломами и сгребают разбитую соль в кучки железными лопатами.

Соль затем накладывается в тележки (по 25 пуд.) и свозится по мосткам на берег, где складывается в бугры определенной формы (до 50 т. пуд. в каждом). Заработная плата колеблется от 7 р. 50 к. до 10 р. с 1 т. пудов соли, которая должна быть не только выломана, но за счет той же платы вывезена на берег и сложена, как сказано выше, в бугры.

На озере каждый год работает до тысячи, а иногда и более рабочих, почти исключительно киргиз, главным образом из числа живущих на казачьих землях. Киргизы нанимаются и работают артелями. Обыкновенно с рассвета до 10 ч. утра заготовленная накануне соль вывозится на берег, а с 10 часов утра до вечера, конечно, с перерывами, происходит ломка и складывание выломанной соли в кучи.

Так, по крайней мере, мне рассказывали бывшие на озере приказчики одного из арендаторов. Работа на озере крайне нездоровая, так как, при ломке соли, приходится стоять по колена в соленной воде, благодаря чему на ногах образуются раны, от которых не спасают и особого рода кожаные штаны.

Никаких помещений при озере для рабочих не существует. Нанявшиеся на работу киргизы приходят обыкновенно с юртами. Приказчики арендаторов помещаются в маленьких дощатых домиках, известных почему-то под именем кают.

Соль с Коряковского озера, по учете ее соляным надзором, перевозится в Павлодар, и больше всего в Черноярский поселок, лежащий около Иртыша ниже Павлодара. В Черноярском поселке соль складывается в бугры правильной формы, от 30 до 50 т. пудов в каждом.

Доставка соли с Коряковского озера на Черноярскую пристань обходится в 20 руб. с тысячи пудов. Возчиками нанимаются преимущественно казаки и живущие недалеко от озера молокане, арендующие офицерские участки. Значительный заработок доставляет также нагрузка соли на баржи: в рабочее время плата взрослому мужчине доходит до 1 р. в день, женщине 50 к. и подросткам 30 коп.

И здесь работают преимущественно киргизы. За правильным ходом работ следят особые надсмотрщики, или, как выражаются казаки, «погоняльщики». Я сказал, что вывозкой соли занимаются, между прочим, молокане, живущие вблизи Коряковского озера.

В одном из их поселков мне удалось побывать, и я приведу здесь кстати некоторые данные о хозяйстве этих молокан, собранные мною у них самих. Молокане, о которых идет речь, родом из села Тяглова Николаевского уезда Самарской губернии.

Тяглово - большое село в 150 дворов. Половина его населения - православные, другая - молокане. Среди последних толки о переселении в Сибирь, по причине малоземелья, начались в конце 80 годов. Ходокам особенно понравились земли вблизи Павлодара, и в 1889 году сюда из Тяглова переселилось 10 семей, а за ними в следующие годы еще 80 семей.

Все перечислились в мещане города Павлодара. Первое время по переселении молокане, по их словам, ходили по заработкам и «присматривались» к условиям новой жизни, а потом «компаниями» стали арендовать на казачьих землях офицерские участки.

Так, молокане, у которых я был, в числе 7 семей арендовали, вместе с 3 семьями живших в Павлодаре раскольников («кержаков») за 375 руб. в год два участка: Голенкова на 12 лет и Березовского на б лет. В обоих участках, по словам арендаторов, до 5 т. десятин.

Большая часть арендованной земли представляет из себя нагорную степь по увалу, которым окаймляются везде заливные луга вдоль Иртыша. Луговой земли в участках не более 350 десятин. Каждый из «компаньонов» платит по равной части, т. е. по 37 р. 50 к. в год.

Некоторые из арендаторов приняли потом на свои паи посторонние семьи, не принимавшие участия в общей аренде, войдя с ними лично в известное соглашение относительно пользования угодьями и платежа денег. Таким образом в настоящее время в арендовании упомянутых участков стали принимать участие еще одна раскольничья и пять молоканских семей.

Зимние жилища расположены, в виде поселка, на участке Голенкова, в 5 вер. от Черноярского поселка. Летом многие живут группами по заимкам. Пахотные участки находятся в нескольких местах. Земли много, и каждый пока может пахать сколько угодно.

Позажиточнее распахивают до 40 дес. Сенокосные луга ежегодно делятся на паи по числу арендаторов. Хозяева побогаче держат лошадей по 10, столько же коров, штук по 60 - 70 овец и до 30 быков. Многие занимаются перевозкой соли с Коряковского озера на Черноярскую пристань.

По примеру казаков, на летние работы начинают нанимать киргиз. Вообще, жизнью в Сибири молокане очень довольны:

- «Если снова в Россию, вовсе неспособны будем жить», - отвечали они мне на вопрос: не жалеют ли родины?.. Почти все молокане, как и кержаки, грамотные. Впрочем, последние знают только свои старопечатные книги, тогда как молокане, по крайней мере некоторые, знакомы несколько и с общей литературой, особенно с произведениями графа Л. Н. Толстого, о котором отзывались с большим уважением.

Калкаман. Карасор. Баянаул.

От Павлодара до Каркаралинска, по почтовой дороге, считается 356½ вер. На всем протяжении дорога идет киргизскими волостями, и только на середине ее, в 196 верст от Павлодара, есть одно русское селение - Баян-Аульская казачья станица.

Кроме этой станицы, почтовыми станциями на дороге служат так наз. пикеты. Последние состоят из домика, где живет почтосодержатель и останавливаются проезжие, и дворовых построек. Большинство зданий на пикетах - из необожженного кирпича, гораздо реже встречаются деревянные строения.

Пикеты находятся на расстоянии один от другого в 25 - 40 верстах. Между ними изредка, там и сям, попадаются группы киргизских зимовок, летом совершенно пустых, все из того же кирпича или дерна. Наконец, где-нибудь у реки можно встретить и кочующие летом киргизские аулы, с их юртами и скотом.

Но чаще едешь десятки верст - и ни одного жилья, ни одного признака, что тут не безлюдная пустыня… Каждый встречный путник на такой дороге невольно возбуждает интерес, а если попадется киргиз, он непременно перекинется с вашим ямщиком хоть несколькими словами, кого и куда он везет.

Если вы занимаете видное служебное положение, будьте уверены, весть о вашей поездке, разумеется, с прикрасами, этот киргиз тотчас же сообщит в ближайший аул, где также найдутся охотники передать ее дальше и дальше.

Так разносятся по степи всякие вести, почему-либо интересующие киргиз. Около Павлодара, перед выездом на Каркаралинскую дорогу происходит переправа через Иртыш на пароме. Этот первобытный способ передвижения соединен, конечно, с массой неудобств: паром ходит только днем, ночью перевозятся исключительно едущие «по казенной надобности».

Не ходит паром и во время сильного ветра, что на Иртыше бывает нередко. Но особая задержка происходит, когда к Иртышу подходят обозы с товарами: если таких обозов много, им приходится иногда ждать переправы сутки и больше.

За переправу берется сравнительно высокая плата, от которой освобождены только едущие «по казенной надобности»; к числу их паромщики, не спрашивая удостоверений, относят обыкновенно всех лиц с кокардой на фуражке.

До первого пикета - Калкаманского - от Павлодара 38½ вер. Дорога сначала, верст около 20, идет по лугам около протоков Иртыша, а затем выходит на ровную степь с почвой желтовато-серого цвета. Я выехал из Павлодара в конце июня; там шли невеселые толки, что благодаря полному бездождию травы в степи очень плохи и что краю, если не пойдут дожди, придется пережить очень трудный год.

И правда, вся бесконечная степь, которой шла дорога, была покрыта чересчур низкой и реденькой травой, давно выгоревшей на солнце. Все кругом желтело, как в осенние дни, и только невыносимо палившее солнце говорило, что до осени еще очень далеко.

Скучно на такой дороге. Монотонно побрякивают колокольчики на дуге, заморенные лошади бегут мелкой рысью, и лишь всегда веселый киргиз-ямщик то песней, то каким-нибудь вопросом выводит вас из невольной дремоты.

Калкаманский пикет лежит около соляного озера Калкаман, от которого и получил свое название.

Озеро принадлежит казне и, как в других казенных озерах, соль в нем добывается за попудную плату. Калкаман издавна славится своими целебными свойствами, и поэтому я решился сделать на пикете небольшую остановку, чтобы побывать на озере. Калкаман имеет в окружности приблизительно верст 15 - 20.

Берега его совершенно плоские; местами, на большое расстояние от озера, белеют солончаки. Под водой ясно виднеются пласты соли: даже на середине озера вода имеет не более ¼ - ½ арш. глубины. Пласты эти, толщиной около аршина, перемежаются прослойками из серовато-голубой глины, которая и считается лучшим средством против ревматизма.

Глина густая, очень тяжелая, и на взгляд кажется маслянистой. Лечатся на озере, по словам почтосодержателя И. И. Тычинского, так. Из добытой в озере глины там же, на месте добычи, где нет воды, делается ложе, на которое и ложится больной.

Ему кладут что-нибудь под голову и густо обмазывают все тело той же глиной. В таком положении больной должен пролежать 1 - 4 часа. Некоторые больные, по словам Тычинского, тут же засыпают. Затем тело обмывается соленой водой из ямы, откуда была добыта грязь.

Намазывание тела калкаманской грязью вызывает очень сильную испарину, и потому, для избежания простуды, оно производится только в жаркие солнечные дни. Выкупавшись. больные надевают шубы или что-нибудь теплое и до другого дня не выходят на воздух.

Обмазываются глиной всего раза три, через день, два или больше. На том же озере, кроме ревматизма, лечатся от последствий сифилиса, золотухи и малокровия. Как мне говорил Тычинский, на озере ежегодно бывает до 20 больных русских и татар и очень много киргиз.

Последние лечатся несколько иначе, а именно, обмазавшись глиной, тотчас же ложатся в яму с соленой водой. Большинство киргиз лечатся от чесотки: она, даже в застарелой форме, после одного-двух купаний совершенно исчезает. Благодаря этому киргизы и дали озеру имя Калкаман, что буквально значит «народ здоров».

Особых приспособлений на озере для больных нет. Обыкновенно нанимаются юрты у киргиз, за 8 - 10 рублей в месяц. Юрты в таком случае ставятся где-нибудь вблизи озера. У киргиз же покупается кумыс, а столуется большинство больных у Тычинского. На все содержание больного, кроме чая и сахара, он берет по 15 рублей в месяц.

Озеро пользуется широкой известностью, и, конечно, будь на нем устроено заведение для больных, хотя бы с фельдшером, оно посещалось бы гораздо больше, чем в настоящее время. Грязь в бочонках увозится в Павлодар и другие города, даже в Омск и Петропавловск.

Недалеко от Калкамана находится Розовое озеро, названное так по цвету своей соли с яркой розовой окраской. Грязь между пластами соли на этом озере коричневого цвета, с сильным специфическим запахом. На Розовом озере также лечатся, как и на Калкамане. (Киргизы Розовое озеро называют Малым (Кишкинэ или, сокращенно, Кши-Туз) в отличие от Большого Калкамана.

Вообще, если вблизи друг от друга находятся два озера или две горы и т. п., одно озеро или гора побольше обыкновенно получает у киргиз название большого или хорошего озера, большой или хорошей горы, а для названия озера или горы поменьше употребляются прилагательные малый или дурной).

От Калкамана до следующего пикета Джамантузского дорога идет такой же ровной степью, с глинистой, а местами солонцеватой почвой. На 7 версте почтовая дорога перерезывается железной дорогой Воскресенского общества, соединяющей, как и сказал выше, Экибас-Тузские копи с Воскресенской пристанью на Иртыше.

Самый пикет расположен у большого соляного озера Джаман-Туз с такими же плоскими берегами, как у Калкамана. Только за Джаман-Тузом местность начинает менять характер: ровная степь мало-помалу становится волнообразной, и холмы, сначала очень невысокие и с мягкими очертаниями, делаются постепенно выше и круче.

Кое-где, в стороне от дороги, виднеются озера и попадаются узенькие речки, почти высохшие летом, с деревянными мостиками через них; самый грунт, по которому идет дорога, делается каменистым. Так проезжаете вы через пикеты Кайдаул и Чакчан по совершенно безлесной, как и раньше, местности, с пожелтевшей от засухи травой.

Следующий пикет - Карасорский [От Кайдаула до Джаман-Туза 30¼ в., до Чакчана - 33¼ в., и от последнего пикета до Карасора 29¼ в. Чакчан по-киргизски значит похожий на тот рожок, который киргизы употребляют для хранения табака.

Так они называют лежащую вблизи Чакчанского пикета сопку, благодаря ее полукруглой форме, в виде упомянутого рожка (чакча). Название Кайдаул составлено из двух слов: кай - какой и даул - ветер, буря; Карасор: из кара - черный и сор 0 солонцы.) - расположен в предгорьях Баян-Аульских гор у большого озера с соленой водой Карасора, по имени которого он и получил свое название.

Я подъезжал к пикету в солнечный день и невольно велел ямщику остановиться, чтобы подольше полюбоваться открывавшейся передо мной прекрасной картиной. Озеро лежит в большой котловине, усеянной высокими темно-зелеными кустиками пикульки.

(Так называли мне эти кустики казаки. Киргизы их называют джаугияк, что в переводе значит вредная трава.] и солодки, представлявшими своей зеленью резкий контраст с желтевшими на солнце холмами, окружающими пикет. За ним ясно обрисовывается темно-синяя гряда Баян-Аульских гор, предгорья которых дальше от пикета казались лиловыми, а ближе - желтовато-бурыми.

В этих предгорьях находятся очень богатые залежи медной руды, а кое-где найдено железо, каменный уголь и даже золото. Часть Баян-Аульских рудников принадлежит наследникам каркаралинского горнопромышленника Попова, один - на урочище Сары-Адыр - А. И. Дерову. До последнего рудника от Карасорского пикета около 20 вер., и я решил сделать на пикете остановку, чтобы побывать на этом руднике, а главное, осмотреть одну очень известную у местных киргиз пещеру, которую они называют Аулиэ-Тас, т. е. Святым камнем.

V.

Рудник на Сары-Адыре только еще устраивается, и работы в шахтах (их шесть) имеют пока главным образом разведочный характер. Рудник владельцем назван Успенским. Главная шахта достигает в глубину 30 саж. Около нее строятся из сырцового кирпича здания для рабочих, для заведующего рудником штейгера и проч.

Рабочих при мне было около 70 человек, почти все киргизы. Из них около 50 работало днем, 20 - ночью. По словам заведующего рудником штейгера Н. Н. Гельм, пока разведки дают хорошие результаты; добытую руду предполагается возить, для выплавки меди, на Вознесенский завод Воскресенского общества, о котором я говорил выше.

Карасорский почтосодержатель подыскал мне ямщика-киргиза, бывавшего в Аулиэ-Тас, который и согласился свозить меня на рудник, а оттуда в пещеру. Я потом очень пожалел, что мы поехали в киргизской таратайке, а не верхом, как мне советовали.

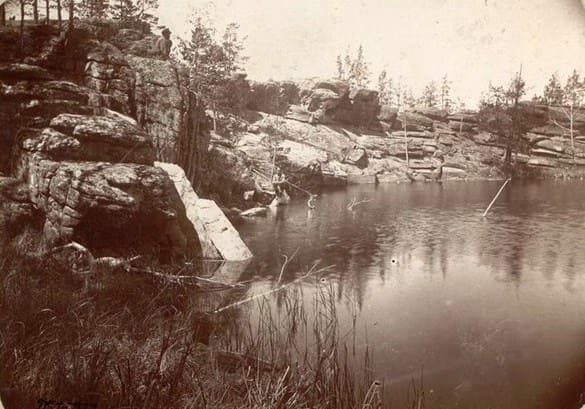

За Сары-Адыром предгорья Баян-Аульской гряды имеют совсем иной характер, чем у Карасора: подъемы на холмы и спуски с них в некоторых местах слишком неудобны для езды в экипаже, и убогая лошаденка моего ямщика с таким трудом тащила нашу таратайку по каменным выступам холмов, что почти половину дороги - от Сары-Адыра до пещеры, около 10 верст - пришлось пройти пешком. Баян-Аульские горы идут цепью с востока на запад и резко отличаются от своих северных предгорий.

Последние значительно ниже и везде покрыты редкой травой, быстро высыхающей, благодаря каменистому грунту, под первыми лучами летнего солнца, отчего предгорья и получают свой желтовато-бурый цвет. Самые горы состоят из громадных глыб розового гранита, в чудном беспорядке лежащих одна на другой.

Глыбы густо обросли мохом и лишаями разных цветов, чаще всего серого, отчего и горы кажутся совершенно серыми. На гряде растет сосновый лес, и я часто с недоумением смотрел, как могут расти почти на сплошном камне довольно высокие деревья.

Но вот мы добрались до подножья той горы, где находится пещера. Киргиз распрег лошаденку и пустил ее есть траву; отдохнув немного и вооружившись палками, мы стали наконец подыматься в гору. Пещера находится выше, чем на середине горы, и кажется издали какой-то черной дырой.

Подъем, не особенно трудный, тянется ленточкой по уступам горы, поросшим, где нет камня, кустами шиповника и жимолости. Вход в пещеру, значительно выше роста человека, имеет трехугольную форму. На расстоянии нескольких аршин за входом, устроена деревянная перегородка с дверью; пол, стены, потолок пещеры - все из камня.

Она похожа на коридор с неровным, то очень высоким, то пониже потолком; длина пещеры, как мне показалось, не меньше 10 саж., ширина - около сажени. В пещере сыро и холодно, как в погребе, и совершенно темно, так что необходимо запасаться свечкой, чтобы ее осмотреть как следует.

В конце коридора лежит большой камень, с углублением посередине, где постоянно скапливается холодная, как лед, вода, капающая с потолка и стен пещеры. Этот камень киргизы называют казаном; на его стенках, очевидно, для питья воды, лежало несколько деревянных ложек.

Пещера носит ясные следы частого посещения ее киргизами. К ней ведет хорошо протоптанная дорожка, везде виднеются бараньи кости, вход в пещеру сильно закопчен, и на небольшой площадке перед ним, на кустах и камнях, повсюду висят лоскутки ситца, кошмы и проч.

На Аулиэ-Тас ездят молиться больные и просто бедные киргизы, а главным образом бездетные женщины. Приезжают обыкновенно под вечер, и ночь проводят или в пещере, или где-нибудь вблизи ее. Богатые колют барана и мясо его варят, разложив костер у входа в пещеру.

Мясо варится непременно в воде из казана в пещере; оттуда же берут воду для омовения, пьют ее и особенно поливают ею больные части тела. Вода эта, по мнению киргиз, имеет целебные свойства. Как мне потом рассказывал один баян-аульский старик-киргиз (Чагыбай Тасыбаев), молящиеся делают еще свечи из чия, обвернув его ватой или тряпками, пропитанными жиром от заколотого барана; эти свечи (чирак) жгутся в пещере, причем больные показывают вид, будто умываются огнем и натирают им больное место на теле.

Чем больше зажигается свечей, тем лучше. По тем снам, какие снятся во время спанья около пещеры, можно судить, исполнится или нет просимое. Бедные, в знак жертвы, вешают повсюду лоскутки, а богатые колют, как я сказал, барана и кладут на казан в пещере деньги.

Эти деньги, по словам того же Чагыбая, бедняки имеют право взять себе, но при этом непременно надо обратиться к святому духу пещеры со словами:

- «Таксыр, не сердись, позволь мне взять эти деньги».

Глубокой, немагометанской стариной веет, конечно, от всех описанных обрядов. Татары не почитают пещеры, и если когда и ездят к ней, то из простого любопытства, как и русские. Несмотря на расспросы многих киргиз, я не мог хорошо выяснить, кому молятся они в Аулиэ-Тас.

От некоторых я слышал рассказ о святом, который жил в пещере - на высоком потолке ее и теперь витает будто бы его душа, а по словам других, там есть даже опочивальня святого… Но подобные сказки, очевидно, создались под влиянием магометанских легенд о святых.

Может быть, почитание Аулиэ-Тас перешло к киргизам от калмыков, живших к прошлом столетии в Баян-Аульских горах. По рассказу одного образованного киргиза, господина Букейханова, киргизы называют святым (аулиэ) все почему-либо резко бросающееся в глаза, все выдающееся в степи, будь то гора, особенно причудливой формы, пещера, камень, даже дерево.

Молиться на таких местах особенно полезно. Наконец, киргизы же мне передавали, что чудотворное действие святых пещер на бездетных женщин объясняется очень просто тем, что в таких пещерах они ночуют часто не одни, а с молодыми людьми…

Но как бы то ни было, вероятно, пещера представляет поразительно прекрасную картину, когда ночью разложат перед ней костер, а внутри зажгут чирак… Уже настали сумерки, когда мы стали спускаться с горы. С нее открывается вид на широкое пространство из холмов и низин, на Адыр, или Сары-Адыр, как говорят киргизы.

В темноте причудливые уступы гор принимали форму то неприступного замка, то головы человека или животного чудовищных размеров. А когда на небе зажглись крупные звезды, все приняло такой фантастический вид, что невольно становилось как-то жутко…

Под серебряными лучами этих звезд, может быть, и разыгрывается около пещеры роман у какого-нибудь джигита и молодой жены старика-богача. Дух пещеры, конечно, благословит их мимолетную связь, и старик не замедлит потом приехать в пещеру, чтобы принести там благодарственную жертву.

Комедия жизни везде одна и та же… С большим трудом, ночью, добрались мы обратно до Сары-Адыра, где, как повсюду в степи, я встретил самый радушный прием у заведующего рудником. Жизнь без такого гостеприимства в глухой степи была бы невозможна, и недаром оно у киргиз считается обязательным: нарушение кунакасы (гостеприимства) влечет за собою, по их обычаям, даже право иска в суде биев.

VI.

Дорога от Карасора до Баян-Аульской станицы огибает восточную оконечность Баян-Аульской горной цепи. То и дело приходится подыматься на холмы и спускаться в лощины с таким же безжизненным характером, как на Сары-Адыре.

Сложенные в кучи камни у телеграфных столбов кажутся привезенными как будто из рудника: их коричневый и зеленый цвет ясно говорит о заключающемся в них железе и меди. В некоторых местах такие кучи с виду решительно ничем не отличались от тех куч руды, какие я видел на рудниках.

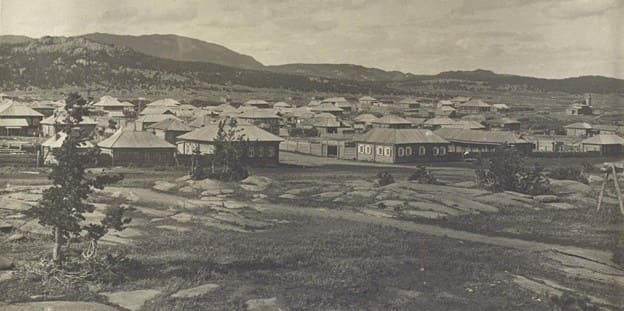

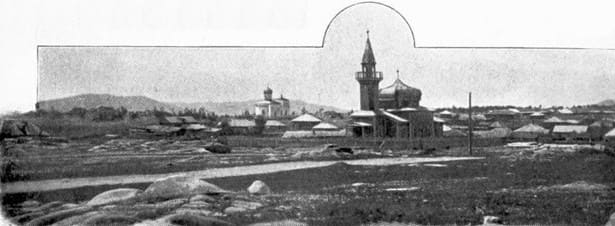

Баян-Аульская станица лежит на южном склоне Баян-Аульской горной цепи, в узкой долине, окаймленной и с юга высокими и крутыми холмами. Около станицы находится большое Баян-Аульское озеро, или, как называют его киргизы, Сабунды-Куль.

Тут же из гор бежит ручей, протекающий через станицу. В долине прекрасные покосы, а местами она густо заросла ивняком, березой, кустами шиповника и проч. Южные Баян-Аульские предгорья гораздо красивее северных: как и самые горы, они покрыты сосновым лесом, так что станица почти везде окружена зеленью.

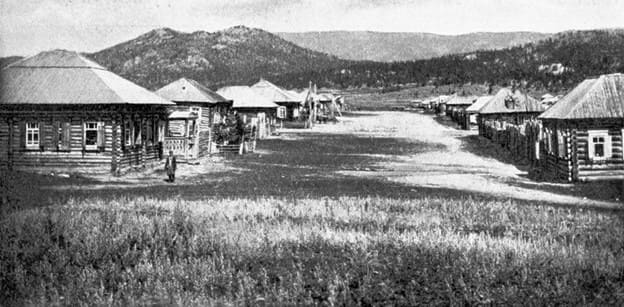

Вообще, Баян-Аульская долина - одно из красивейших мест, какие только мне приходилось видеть. В станице несколько длинных улиц с хорошими деревянными домами, есть каменная церковь на берегу озера, очень старая мечеть, почтово-телеграфная станция, несколько лавок и особые ярмарочные ряды.

Вблизи станицы расположен особняком джатацкий поселок, с маленькими избушками, около которых летом везде виднелись юрты. Баян-Аульская станица — одно из старых русских поселений внутри Средней киргизской орды.

Это поселение было образовано в 1826 году, после открытия в 1824 году внешнего Каркаралинского округа. С 1833 года поселение само было сделано центром особого Баян-Аульского округа, просуществовавшего вплоть до реформы в Киргизских степях в 1868 году.

Теперь в Баян-Аульской станице считается 92 казачьих хозяйства и 10 посторонних, не считая киргиз. Я прожил в станице несколько дней, и в это время собрал, между прочим, у атамана и других казаков некоторые сведения об ее экономическом положении, которые здесь и привожу.

Станичные пашни находятся в юго-восточной стороне юрта, где для них отведено несколько урочищ. Земля, по словам казаков, «черная» в низинах и «супесь» ближе к горам. Грунт везде очень каменистый. Пользование пахотной землей до сих пор никакими правилами не регулируется: каждый может пахать сколько угодно.

Обыкновенно на одном и том же участке сеют года три, а затем столько же времени дают ему отдыхать. Отдыхающий участок взять никто не имеет права. Сеется главным образом пшеница: черноколоска и кубанка, семена которой в первый раз достали у переселенцев в Павлодаре.

Кроме пшеницы, сеют овес, ячмень, ярицу, сажают картофель. Урожай бывает лучше в низинах, чем на высоких местах. Для пахоты употребляются преимущественно сибирские сохи, плуги есть приблизительно у 15 хозяев. В соху запрягают 3 - 4 лошади, в плуг 6 - 8.

Посев к среднем происходит между 20 апреля и 15 мая; уборка хлеба начинается 10 - 15 августа. Хлеб жнется серпами; в работе участвуют как мужчины, так и женщины. У большинства своего хлеба на год не хватает, так что приходится покупать привозный из Павлодара.

Юртовые покосы ежегодно делятся на паи по числу душ м. п., начиная с 17 лет. На каждую душу приходится по пайку в двух покосных участках. На одном из этих участков пайки казаков, не бывших еще на военной службе, сдаются обществом в аренду, а выручаемые деньги назначаются на покрытие расходов по их обмундированию.

Два пайка, составляющие душевой надел, в среднем, по словам казаков, дают будто бы только 160 - 200 копен (640 - 800 пуд.) сена. Покос начинается с 20 июля и оканчивается в середине августа. Косят исключительно косами.

Выгон для рогатого скота находится вблизи поселка, лошади же пасутся подальше. Пастухи исключительно киргизы, в пользу которых собирается по 1 коп. с каждого рубля показанной цены головы скота: в случае пропажи последнего, цена эта выплачивается пастухами владельцу пропавшего скота.

Юртовый сосновый лес на горах был в 1895 г. разделен, бессрочно, на пайки по числу душ м. п., начиная с 17 лет. Рубить лес каждый пайщик может только для себя, а не для продажи. Для нее рубится лес в соседних казенных дачах с выборкой лесорубочных билетов.

Из подсобных промыслов в бюджете баян-аульцев некоторое значение имеют извозный, лесной и рыболовство. Лесной промысел состоит только в рубке и перевозке леса на рудники. В местных озерах водится щука, лини, караси. Щуку развели сами баян-аульцы, дли чего, на общественный счет, было привезено в бочке несколько штук этой рыбы из Павлодара.

Такай же попытка развести нельму кончилась, по вине возчика, неудачно. Из 92 казачьих хозяйств в станице, по словам атамана и казаков, которых я расспрашивал, 3 хозяйства можно признать очень богатыми, 15 - богатыми. 64 - средними и 10 - бедными.

Как на пример очень богатого хозяина, мне указали на казака И. Жаркова; у него в станице лавка, до 300 лошадей, 200 голов крупного рогатого скота, около 20 дес. пашни. Жарков торгует хлебом и скотом. Богатый казак Ф. Булычев имеет 15 дес. пашни, 40 взрослых лошадей, 15 голов крупного рогатого скота (не считая телят) и до 70 овец (всякого возраста).

Средний хозяин Т. Рычков сеет 10 дес. и имеет скота: взрослых лошадей 20, крупного рогатого (без телят) 10 и около 40 овец. Наконец, у бедного казака В. Бутакова есть 4 дес. пашни, 4 лошади и столько же коров. Если цифры эти не преувеличены, положение баян-аульских казаков надо признать, конечно, очень хорошим.

Третья часть всех хозяйств держит круглый год рабочих-киргиз, в том числе 4 хозяйства - по два работника. Плата, при хозяйском помещении, пище и «лопати», 60 руб. в год. Столько же хозяйств нанимают рабочих-киргиз на полгода, помесячно и на определенные работы.

Остальные хозяйства обходятся без наемного труда. Вознаграждение месячных рабочих колеблется от 5 руб. (с хозяйским содержанием, но без «лопати») до 8 р. в страду. Плата за определенные работы существует следующая: за обработку земли - 2 р. с десятин при скоте хозяина и 4 - 5 руб. при скоте работника; на жнитво - от 3 р. 50 к. до 4 р. с дес., смотря по урожаю.

За уборку сена дается до 8 руб. со 100 копен. Значительный доход баян-аульские казаки получают с киргиз, зимующих на их юрте. Так, с одной джатацкой слободки около станицы ежегодно выручается от 200 до 300 руб. В этой слободке в начале 1900 года жило около 50 семей.

Джатаки живут тут издавна и принадлежат к разным волостям и родам. Среднее джатацкое хозяйство, по свидетельству казаков, имеет 2 - 3 лошади, столько же коров и штук 5 - 6 овец. Пашня есть только у немногих хозяйств. Благодаря своим действительно прекрасным окрестностям, Баян-Аульская станица давно стала одним из самых известных дачных пунктов в степных областях.

Здоровый горный воздух, озеро, сосновый лес, живописные, на каждом шагу, виды - все это по справедливости укрепило за станицей славу лучшего места для поправления расстроенного здоровья. Ежегодно, по словам казаков, в станице летом живет не меньше 15 семей дачников: их было бы, конечно, гораздо больше, если б проезд в станицу не был так дорог, как теперь.

Самую жизнь в станице назвать особенно дорогой нельзя. Большая, с городским устройством, квартира сдается за 15 - 20 р. в месяц: маленькая, в одну комнату, за 5 - 6 руб. За содержание, т. е. обед, ужин и, говоря по-казачьи, «прикуску» к чаю (хлеб, печенье и т. п.) берется особо по 15 р. с человека, с семейных дешевле.

При этом надо, впрочем, заметить, что казачки в общем стряпают очень плохо, так что семейным дачникам гораздо лучше, да и дешевле, иметь свое хозяйство. Летние цены в станице следующие: пуд пшеничной муки 1 р., фунт «скотского» мяса (говядины) 4 к., бараньего 6 к., десяток яиц 20 к., безмен масла 80 к., крынка молока 5 к., ведро кумыса 1 р. 20 к., сажень дров 1 руб. 50 коп. и проч.

VII.

В Баян-Аульской станице я познакомился с купцом А. Ф. Сорокиным, советами которого воспользовался потом при объезде окрестностей станицы. А. Ф. Сорокин замечательно оригинальный человек: он и торговец, и фотограф, и любитель старины, и, как говорят, потратил немало времени и труда в поисках разных руд.

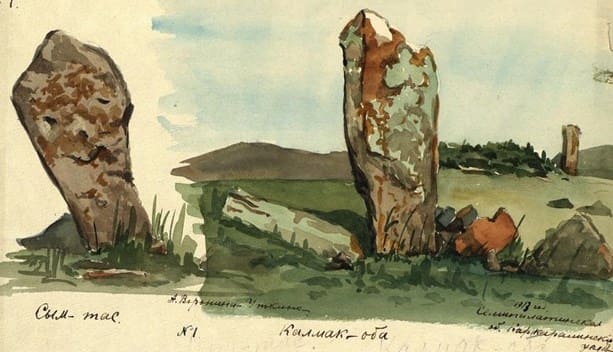

Перед его большим домом с лавкой поставлена каменная «баба», взятая на одной из так наз. калмыцких, или чудских могил; раскопкой их когда-то занимался Сорокин. Баба эта - обтесанный камень в рост человека и приблизительно такой же толщины, как его тело.

Ни рук, ни ног у бабы нет, а сделана только голова, с очень высоким лбом, узким подбородком и совершенно прямыми глазами, носом и бровями. Как ни грубо сделано лицо у бабы, оно скорее может напомнить лицо европейца, чем киргиза и особенно калмыка с его типичными монгольскими чертами.

По словам Сорокина, в Баян-Аульском крае повсюду разбросаны калмыцкие, как их называют киргизы, или, по-казачьи, чудские могилы, где прежде очень часто и попадались такие бабы, как перед его домом. Те могилы, какие он раскапывал, всегда представляли собой курган из камней и земли, со склепом под ними, сделанным из каменных плит.

Склеп был перегорожен косвенно поставленной плитой, под которой и находились кости покойника. Обыкновенно при раскопке весь склеп оказывался наполненным землей. Судя по костям, умершего клали головой к востоку. Бабы ставились поверх курганов, лицом также в востоку.

Один из склепов, с какими познакомился Сорокин, был разделен на два отделения, с сожженными костями в обоих. В некоторых склепах Сорокин и другие находили черные кувшины из обожженной глины, очень тонкой работы, с узором посередине. Кроме Сорокина, раскопкой могильных курганов занимались прежде и баян-аульские казаки, и местные киргизы.

Во время таких раскопок, одним казаком было найдено между прочим золотое кольцо, весом около 4 золотников. Кольцо было сделано из золотого прутика, один конец которого, очень тонкий, входил в отверстие, сделанное в другом конце, более толстом.

Под другим курганом были найдены кости лошади и всадника, много медных вызолоченных через огонь блях, а также удила и стремена. Бляхи имели форму крестиков с дырочками посередине. Во время поездок по степи и горам, Сорокин знакомился с пещерами и вообще всем, что попадалось интересного.

Пещер, по его словам, в местных горах очень много, и некоторые из них имеют самую причудливую форму. Так, однажды он нашел пещеру вроде комнаты или юрты, с отверстием наподобие окна и как бы сделанным из камня сиденьем кругом стен.

Вход в пещеру был естественный, внутренность же ее показалась Сорокину сделанной искусственно. Во время другой поездки по горам ему попался большой камень, как будто поставленный людьми; он велел работнику копать вокруг камня и нашел в земле с углем несколько наконечников стрелы из кремня.

В горах же Сорокин нашел очень красиво сделанные из бронзы удила, а киргизы откапывают, будто бы, бронзовые ножи, кольчуги и т. п. Свои находки Сорокин, по его словам, отправлял в Омск в музей Географического отдела.

Из окрестностей Баян-Аульской станицы особенно известно обилием калмыцких могил урочище Куркёли (Куркё - шалаш, балаган), вер. в 3 от станицы. Урочище представляет собой небольшую равнину у подошвы высоких холмов, покрытых сосновым лесом.

Я насчитал здесь, на небольшом пространстве, до десяти могильных курганов, разбросанных, кажется, без всякого порядка. Курганы имеют круглую форму и окаймлены двумя рядами каменных плит, причем во внутреннем ряде плиты поставлены ребром, с наклоном к центру кургана.

От времени в некоторых курганах плиты засыпались землей и едва виднеются. Внутренний круг из плит имеет в диаметре 3 - 4 арш. Уцелевший в двух-трех разрытых курганах склеп сделан в виде высокого ящика со стенами из обтесанных плит и с такой же крышей. Ширина склона около аршина, длина - сажень.

Урочище Куркёли лежит к западу от Баян-Аульского озера. Последнее с юга окружено рядом очень высоких и скалистых холмов, известных у киргиз под названием Ермектас Улькун и Кши (Т. е. Большой и Малый камни Ермека. Ермек - имя очень богатого киргиза, имевшего зимовку около этих холмов).

Я объездил и эти холмы, чтобы осмотреть какие-то калмыцкие сооружения, которые находятся, по словам Сорокина, где-то за Кши-Ермектасом. Сооружения эти похожи, как он говорил, на остатки крепости, с развалившимися стенами из каменных глыб и такими же загонами. В крепости есть, будто бы, могильные курганы.

Как мне рассказал казак Ф. Д. Булычев, в окрестностях Баян-Аульской станицы такие загоны попадаются довольно часто. Они имеют то круглую, то четырехугольную форму и окружены стенами из поставленных ребром камней.

Высота стен - около арш., а самые загоны в длину и ширину имеют по 10 - 15 с. Курганы, по словам Булычева, попадаются не в самых загонах, а вблизи их. Киргизы называют такие загоны калмыцкими крепостями. Мой ямщик-киргиз, рекомендовавший себя как лучшего знатока баян-аульских окрестностей и уверявший, что крепость за Ермектасом ему хорошо известна, найти ее не сумел, хота на объезд холмов мы употребили несколько часов. Холмы состоят почти из сплошного камня и имеют поразительно оригинальную форму.

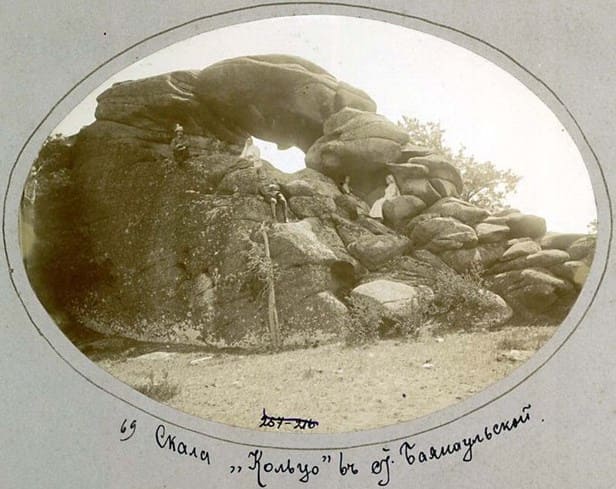

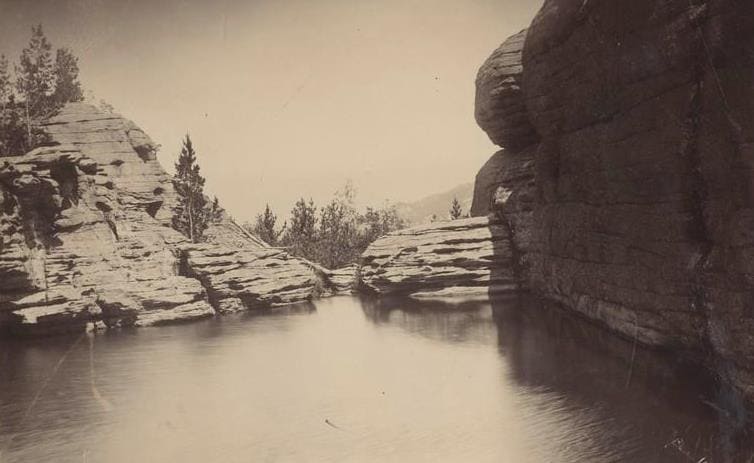

Громадные гранитные камни образуют то почти отвесные стены, то лежат в беспорядке один на другом и, кажется, вот-вот упадут в ущелье… В одном холме мы нашли большое круглое углубление вроде пещеры, но без крыши, с совершенно гладкими стенами и очень широким входом.

Углубление это, по словам моего ямщика, у киргиз известно под именем салык, что в переводе значит поклажа. Сюда киргизы загоняли, будто бы, украденный в станице скот. В другом холме пещера имела вид большого туннеля и т. п.

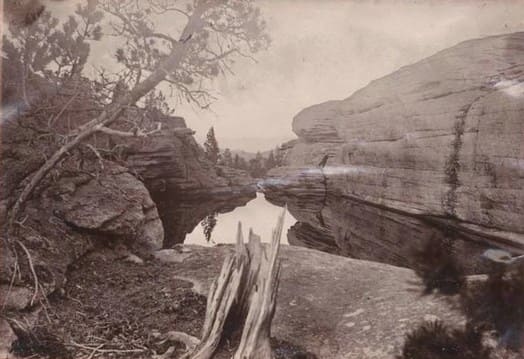

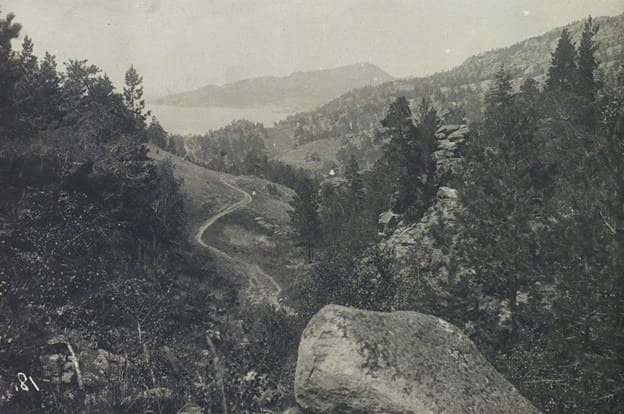

Лучшими по красоте местами в Баян-Аульских горах считаются два больших ущелья с озерами Джасыбай-Куль и Тор-Айгыр. До первого от станицы около 8 вер., до последнего - 12. Дорога на Джасыбай-Куль идет сначала Баян-Аульской долиной, среди рощ из березы, тала и проч., а затем подходит к самым горам, через которые надо сделать перевал.

Езда тут возможна только верховая. Привычная киргизская лошадь осторожно подымается или спускается с камня на камень, и самое лучшее, что вы можете сделать, это дать ей свободу. Горы, везде покрытые сосновым лесом, не высоки, опасных мест на перевале нет, и перед вами все время открываются картины одна красивее другой.

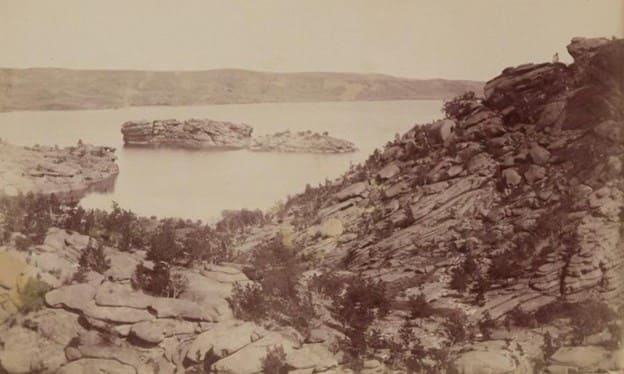

Самое озеро имеет продолговатую форму и со всех сторон окружено горами. Вода в нем очень холодная, прозрачная, с зеленоватым оттенком. На озере есть небольшой остров, где, по киргизскому преданию, калмыки, во время своего разгрома, спрятали много сокровищ…

По тому же преданию, на вершине одной горы около озера похоронен батыр (богатырь) Джасыбай, в честь которого и было потом названо озеро. Все кругом Джасыбай-Куля так величаво-прекрасно, и поэтому немудрено, что киргизы связали с его именем не одну легенду.

Привожу некоторые из них со слов баян-аульского старика - джатака Чагыбая Тасыбаева, с которым я ездил на озеро. Джасыбай жил в те далекие годы, когда киргизы вытеснили из Баян-Аульского края живших там калмыков. Это был известный батыр, не раз наносивший поражения врагам.

Однажды, по поручению главного предводителя киргиз, батыра Ульджебая, Джасыбай должен был с небольшим отрядом удержать в горах калмыцкого хана с тысячью тысяч калмыков. Битва была страшная, и Джасыбай оказывал чудеса храбрости, пока его не ранил насмерть калмыцкий хан, попав пулей в не закрытую саутом (кольчугой) шею Джасыбая.

Когда потом стали снимать с мертвого Джасыбая этот саут, из него вытрясли тысячи пуль… Дрогнули киргизы, но в это время к месту битвы подоспел Ульджебай, и ущелья огласились криками калмыков, просивших пощады. Но Ульджебай ответил их хану, что все они не стоят мизинца убитого Джасыбая, и велел своим воинам бить калмыков без всякой пощады.

Калмыки бежали, и на далекое расстояние их путь оказался потом усеянным мертвыми телами. Ульджебай был такой батыр, что самая сильная лошадь шаталась, когда он на нее садился; сидя верхом, он мог легко рвать траву в поле…

Джасыбай-Куль киргизы называют еще Чойунды-Куль, т. е. Чугунным озером. Тот же Чагыбай рассказал мне о происхождении этого названия такую легенду. Давным-давно жил батыр Манантау, громадного роста и силы. Там, где теперь Сабынды-Куль (Баян-Аульское озеро) и Джасыбай-Куль, стояли горы.

Как-то раз он ходил по ним, на что-то рассердился и вырвал обе горы, после чего образовались два озера. На одном из них Манантау оставил чугунный котел (чойун), а на другом мыло (сабын), отчего озера и получили свои названия.

Еще большей известностью пользуется у баян-аульских киргиз поэтическая легенда о красавице Баян-Сулу. Легенда издавалась много раз, и я не решаюсь поэтому приводить ее здесь, тем более что в пересказе Чагыбая она отличалась лишь небольшими вариациями от известного ее текста (Прекрасное изложение легенды помещено, между пр., в «Протоколах» Туркестанского кружка любителей археологии за 1899 год (стр. 21 - 48).).

Кояндинская ярмарка. Каркаралы. Дворец Кызыл-Кент.

VIII.

От Баян-Аульской станицы до Каркаралинска считается 159½ верст. На дороге находятся следующие пикеты: Сартавский, Бельагачский, Джильтавский, Куяндинский и Сиирлинский, в 23 - 29 в. один от другого. За Баян-Аулом дорога идет сначала живописными предгорьями Баян-Аульских гор.

Особенно прекрасный вид открывается назад с горы Кочот, в 7 в. от станицы. За этой горой начинается плоскогорье с невысокими безлесными холмами, покрытыми обыкновенно круглое лето желтой, выгоревшей на солнце травой, отчего они у киргиз и получили название Сарытау, т. е. желтых гор.

Тот же характер имеют и горы Джильтау за Бельагачским пикетом. В низинах растительность, благодаря горным ручьям и черноземной почве, гораздо лучше. На дороге грунт каменистый, с разнообразной окраской. Так, около Сартавского пикета как самая дорога, так и камни у телеграфных столбов темно-малинового цвета; около Бельагача повсюду попадается гранит, а ближе к Джильтау камни имеют ярко-зеленый цвет, очевидно, от содержащейся в них меди.

На середине дороги между пикетами Джильтавским и Куяндинским горы Джильтау сменяются небольшой цепью холмов под названием Куянды, а за ними, почти до самого Сиирлинского пикета, тянется ровная степь. Около последнего пикета начинаются предгорья Каркаралинской горной цепи, которыми дорога и идет вплоть до Каркаралинска.

Там и сям дорога пересекает небольшие речки, а в стороне от нее виднеется несколько озер; из них самое большое - Карасор - находится около Куяндинского пикета. Вероятно, ранним летом, когда степь и холмы покрыты зеленой травой, местность представляет не такую печальную картину, как это было во время моей поездки в июле месяце.

Трава от засухи выгорела, и степь была хороша только ночью. Жгучий чисто африканский зной на несколько часов сменялся прохладой, а под утро даже холодком, и грудь легко дышала свежим воздухом, в котором чудился сладкий запах степной полыни.

Ее повсюду обилие. Под лучами звезд озера блестели как-то таинственно, и их плоские берега незаметно сливались со степью. Пустынно и тихо кругом, и только изредка попадавшиеся навстречу обозы нарушали однообразие пути.

Самые пикеты ничего особенного не представляют, за исключением Куяндинского, вблизи которого бывает известная в Степном крае Куяндинская, или Ботовская ярмарка. Как и до Баян-Аула, около всех почти пикетов живут киргизы-джатаки: особенно много их у Бельагачского пикета. Джатаки эти, на особых условиях с почтосодержателем, возят иногда, в его экипажах, проезжающих по дороге.

Некоторые из почтосодержателей мало, собственно, заинтересованы почтовой гоньбой, а берут ее на себя лишь затем, чтобы жить в степи, где занимаются скупкой у киргиз скота и проч. Они именно сбивают на торгах цены за содержание почтовой гоньбы до такой степени, что самая эта гоньба, не будь упомянутых побочных целей, была бы, пожалуй, невыгодным делом.

Один из таких промышленников, очень состоятельный человек, откровенно мне рассказывал, что почти все деньги от почтовой гоньбы он заранее определяет на штрафы. И, вероятно, он говорил правду: книга для записки жалоб на его станции была вся исписана, а лошади, на которых он меня отправил, были так плохи, что до следующей станции я едва добрался шагом…

Ярмарка около Куяндинского пикета (Большую часть помещаемых ниже сведений о ярмарке я получил от каркаралинского ветеринарного врача г. Бенкевича, широкой помощью которого я пользовался и при поездках по окрестностям Каркаралинска.

О Ботовской ярмарке см. статьи г. Бенкевича в №№ 23 - 24 неофициальной части Семипалатинских областных ведомостей за 1898 год и г. Маевского в Памятной книжке Семипалатинской области на 1897 год) бывает ежегодно между 25 мая и 25 июня.

Ярмарочные строения, в виде четырех длинных рядов, расположены на равнине, окаймленной с севера речкой Талды. Два главных ряда образуют широкую улицу, в начале которой стоит небольшая церковь. Здесь сосредоточены очень хорошие постройки, где в ярмарочное время торгуют, главным образом мануфактурными товарами, доверенные А. И. Дерова (из Павлодара), бр. Волковых (из Омска), Высоцкого и др. более крупных торговцев.

Их магазины стоят на правой стороне улицы, а на левой помещаются лавки чайных торговцев, временные отделения транспортных контор и проч. Чем дальше от почтовой дороги, тем здании на улице становится хуже. На середине улицы устроены четыре колодца, и тут же, около одного из них, помещается маленький пожарный обоз.

Рядом с этими главными рядами находится «ташкентский» ряд, где в маленьких лавочках торгуют разными среднеазиатскими товарами (бязью, шелковыми материями, коврами, сушеными фруктами и т. п.) торговцы из Туркестана, большей частью сарты; тут же находится склад швейных машин Зингера, которые очень охотно покупаются киргизами, лавочка с китайскими товарами, магометанский молитвенный дом и склад и контора самого крупного из скупщиков киргизской джебаги - Торгового дома «Братья Злоказовы» (из Семипалатинска).

Еще хуже постройки в так называемом «обжорном» ряде, где ютятся кумысники, продавцы тукачей (Тукач - особого приготовления татарский хлеб.) и т. п. снеди, разные мастеровые, а также находятся две бани и пр. Улицы, особенно к востоку и югу, в ярмарочное время дополняются массой юрт.

В конце главной улицы в юртах группируются преимущественно скупщики киргизского сырья; в конце ташкентского ряда - скупщики баранов: юрты их окружены небольшими загонами; затем таборами размещаются петропавловские татары, разные возчики, и на особом месте с флагом находится конский базар.

Наконец, можно упомянуть еще о юртах с красными флагами, на которых, как мне передавали, делается белыми буквами надпись по-русски и киргизски: «Адвокат», «Пишу прошения» и т. п. В этих юртах помещаются разные непатентованные «юристы» из Семипалатинска и, говорят, недурно торгуют клочками своих знаний, нахватанных в камерах мировых судей.

Один из таких «адвокатов» вздумал было украсить однажды свою юрту заманчивым объявлением вроде «Нет более проигрышных дел», но его достойные коллеги запротестовали против такой слишком уж кричащей рекламы…

Если это и не верно, то хорошо придумано, как говорит одна пословица.

В конце торговых рядов, вдоль почтовой дороги, находится «чиновничий квартал», где в особых зданиях помещаются во время ярмарки отделение Государственного банка, почтово-телеграфная станция, а также ветеринарные врачи, полицейские и другие чиновники.

За этим кварталом располагаются «хохлы» из Семиречья с своими волами и возами, иногда в числе тысячи подвод, главным образом с мукой. Наибольшим оживлением ярмарка отличается, по традиции, 2 - 3 и 15 - 20 июня. К этому преимущественно времени на ярмарке появляется масса киргиз из Каркаралинского и смежных уездов: повсюду, где можно, ставятся юрты; приезжие, пешком или верхами, заполняют ярмарочные ряды и поднимают целые облака пыли…

В такие дни ярмарка, по словам очевидцев, имеет очень оригинальный вид. В ташкентском ряде вывешиваются напоказ яркие восточные материи, пестреют ковры, манят к себе неприхотливого кочевника мешки с урюком, изюмом и т. п.

Лавки положительно заполняются киргизами, которые каждый предмет покупают целой толпой, поочередно рассматривают и трогают всякий кусок ситца, оживленно переговариваясь друг с другом. В оптовых лавках товары часто покупаются киргизами вскладчину и потом замечательно умело делятся пропорционально доле каждого в уплаченной сумме.

Еще большим гулом и давкой отличаются те места на ярмарке, где продаются и покупаются многие тысячи голов разного скота. Торговля на ярмарке идет с раннего утра до позднего вечера, в будни и праздники, без всяких перерывов.

Зато ночью полная тишина, вероятно благодаря отсутствию на ярмарке трактирных, питейных и т. п. «увеселительных» заведений. Возникновение Куяндинской ярмарки относится к концу сороковых годов наст. столетия. Первым ее основателем был ялуторовский купец В. И. Ботов, по фамилии которого ярмарка и называется Ботовской.

В настоящее время обороты ярмарки ежегодно доходят до нескольких миллионов рублей. Судя по официальным данным, в 1899 г. на ярмарке было продано разного рода товаров на 1731708 р., в том числе скота (преимущественно баранов) на 638965 р., разных продуктов киргизского скотоводческого хозяйства - 234733 р., мануфактурных, бакалейных и т. п. привозных товаров - 754000 р.. выделанных кож - 54600 р., среднеазиатских товаров - 25200 р., муки и зерна всякого рода - 16210 руб. и прочих товаров на 8000 р.

Числа эти, по словим лиц, хорошо знающих ярмарку, значительно ниже действительных. Как видно из приведенных данных, ярмарка служит местом обмена киргизского скота и скотоводческого сырья главным образом на продукты фабрик и заводов Европейской России.

В этом обмене участвуют с одной стороны киргизы (каркаралинские, семиреченские и прочие), а с другой - купцы из Степного края, Туркестана, Тобольской губернии и даже из Европейской России. Особенное значение Ботовская ярмарка имеет для Семиречья, откуда пригоняется масса скота и привозится почти весь хлеб.

В частности, для обывателя города Каркаралинска (От Каркаралинска до Куяндинского пикета 52 вер.) ярмарка составляет целое событие: там можно многое купить гораздо дешевле, чем в городе, найти заработок, наконец, развлечься; там же до последнего времени сводились разные счеты у торговцев между собой и с киргизами.

Еще задолго до ярмарки, в Куянды из Каркаралинска везут лес дли постройки новых и ремонта старых лавок, перебираются туда разные рабочие и мастеровые и, в большом количестве, джатаки. Некоторые из последних занимаются разной черной работой, другие торгуют на ярмарке мясом, кумысом, баурсаками и т. п., большинство же «алыпсатарничает» (Алыпсатар по-киргизски - перекупщик, барышник.), т. е. покупает у степных киргиз и тотчас перепродает скот, а главным образом разное сырье.

По мнению г. Бенкевича. сообщившего мне сведения о Ботовской ярмарке, не менее 75% всего сырья, покупаемого на ярмарке, попадает сначала в руки алыпсатаров, которые шныряют везде как на самой ярмарке, так и по киргизским аулам.

Некоторый заработок местные киргизы имеют от доставки юрт для помещения приезжих: смотря по достоинству и величине юрт, они сдаются на время ярмарки за 4—25 р. Гостиниц и т. п. в Куяндах нет. Приказчики и торговцы, у кого есть свои лавки, обыкновенно в них и живут, остальные же волей-неволей должны нанимать киргизские юрты.

Для жителей Каркаралинска особое значение имеет количество и цена муки на ярмарке. Мука привозится преимущественно из Семиречья, крестьянами-переселенцами. В Каркаралинском уезде оседлых поселений, кроме самого Каркаралинска, нет, а у местных киргиз, за исключением немногих пунктов, земледелие только начинает еще развиваться.

В 1900 году цена пшеничной муки на ярмарке колебалась от 1 руб. 5 коп. до 1 руб. 20 коп. за пуд.

IX.

Г. Каркаралинск расположен у подошвы горной Каркаралинской цепи, в низине, окруженной с севера, запада и юга горами. По официальным данным за 1899 год, в Каркаралинске, со включением Каркаралинской казачьей станицы, считалось жителей 3474 д. об. п., в том числе казаков 531. татар 472, киргиз 1912 и остальных 559.

Город делится на три части: центральную, где находится церковь, городской сад, большое здание уездного управления; станицу с узенькой горной речкой Каркаралинкой и татарскую часть. В начале июня наст. года в Каркаралинске был громадный пожар: сгорела вся станица и много зданий в центральной части города, так что судить, каков он был, я мог только по уцелевшей татарской части, с ее хорошими деревянными домами и широкими улицами.

Говорят, в станице имели очень хорошие дома многие из местных промышленников и чиновников, и в общем она отличалась большим благоустройством. Пожар случился днем, во время такого сильного ветра, что думать о спасении чего-нибудь было невозможно.

К тому же нечем было и тушить: Каркаралинка так пересохла от засухи, что вещи, какие перевозили от огня в ее русло, сгорели. В довершение всего, большинство каркаралинцев в день пожара были в Куяндах на ярмарке. При мне погорельцы ютились где попало: в домах и сараях у знакомых, в юртах и даже в казенных зданиях.

Казакам войско назначило большие пособия, положение же остальных погорельцев, особенно бедноты, было тяжелое. Как я сказал, в центральной части города находится городской сад. Он невелик и сам по себе не представлял бы ничего интересного для туриста, не будь в нем очень оригинального памятника.

Когда мне про него сказали, я не мог хотя приблизительно придумать, какой великий каркаралинский муж удостоился от своих сограждан такой чести, как памятник на общественный средства. Уездные начальники в Каркаралинске были все люди смирные, а из обывателей ни открытий никто не делал, ни подвигов особенных не проявлял.

Был в Каркаралах один крупный горнопромышленник, молва о котором далеко разнеслась по Семипалатинской области, но и тот прославился больше в качестве «широкой русской натуры»… Как мне передавали, город торжественно праздновал день крещения Руси, один на обывателей произнес речь, и растроганные сограждане решили увековечить празднуемое событие постановкой в Каркаралах памятника.

Неизбежный А. И. Деров пожертвовал деньги, памятник заказали, наконец он был готов, но тут возник щекотливый вопрос, где его ставить. Мнения разделились, образовалось несколько враждебных одна другой «партий», и памятник попал… в архив уездного управления, откуда его извлек, спустя несколько лет, теперешний уездный начальник.

При вступлении в должность, он принял оригинальное архивное дело «О памятнике с приложением оного».

На деле, как следует, была надпись:

- «Дело сие считать поконченным и своевременно сдать в архив», и затем:

- «Дело сие с памятником сдано в архив».

Злополучный памятник был оттуда извлечен и торжественно поставлен в городском саду. Памятник небольшой, в виде чугунного креста на гранитном пьедестале. Надпись на нем гласит: «15 июля 1888 года от православных каркаралинцев в память крещения Руси 988 года».

Никаких «обществ», ни даже клуба в Каркаралинске нет, и приезжим людям, вероятно, живется в нем очень плохо. Небольшая общественная библиотека, возникшая в 1892 - 1893 годах по инициативе чиновника В. Н. Маркова и при деятельном участии инженера Бастрыгина, к сожалению, почти вся сгорела летом этого года.

В последнее время подымался было вопрос об устройстве народных чтений. А. И. Деров пожертвовал на это дело 300 рублей, была набрана, для выработки плана чтений, особая комиссия, но на этом все и кончилось. В Каркаралинске три учебных заведения: низшая сельскохозяйственная школа, трехклассное городское и женское приходское училища.

От двух последних веет заброшенностью, здания их плохи и до того холодны, что, по словам учителей, зимой температура доходит до 0 град. В минув. году из 120 учащихся в городском училище было: русских 76, киргиз 36 и татар 8.

По словам инспектора училища, киргизам ученье дается очень нелегко вследствие их полного незнакомства с русским языком. Чтобы помочь делу, сами учителя бывают вынуждены объясняться с мальчиками, на первых порах, по-киргизски.

Вообще, насколько я знаю, среди киргиз, при более или менее благоприятных условиях, заметно проявляется стремление к образованию, и русской школы, по общему отзыву, они не только не чуждаются, но предпочитают ее татарским магометанским училищам.

В Каркаралинском городском училище обучаются дети как местных джатаков, так и степных киргиз, по большей части людей со средним достатком. Стипендии в училище нет, и бедные киргизы, наравне с прочими, освобождаются только от платы за учение.

К училищу, по словам инспектора, как дети, так и отцы их относятся с большим уважением и очень им дорожат. По окончании курса многие поступают в волостные писаря или в каркаралинские казенные учреждения в качестве писцов, переводчиков и т. п.

Как на темную сторону в жизни школьников, мне указывали на неимение интерната для степных киргиз. Вне школы они ютятся, почти без всякого призора, по лачугам джатаков, часто в очень неприглядной во всех отношениях обстановке.

Каркаралинский уезд давно известен по своим минеральным богатствам: в разных пунктах уезда найдены серебро, свинец, медь, железо, каменный уголь и проч. Как в Павлодарском уезде, горное дело сосредоточилось в руках А. И. Дерова, так в Каркаралинском уезде до последнего времени самым крупным горнопромышленником был С. А. Попов, умерший в 1895 году.

Теперь горное дело Попова сильно пошатнулось, и наследники его, как мне передавали, ищут знатных и незнатных иностранцев, которые купили бы или взяли в аренду все их заводы, рудники и заявки. О пришествии «варягов» из-за моря мечтают, впрочем, не одни наследники Попова: есть и другие обыватели в Каркаралах, сделавшие много всяких заявок в чаянии все тех же покупателей-иностранцев.

Начинает развиваться своего рода спекуляция. Какие-то агенты заграничных предпринимателей, действительно, время от времени приезжают в Каркаралы, осматривают руды, присматриваются, но тем пока дело и ограничивается.

С. А. Попов устроил два завода для выплавки меди, серебра и свинца: Степановский, в 350 в. от Каркаралинска, на ур. Кызыл-Аспе, где были открыты богатые серебряные руды, и Козьмодемьяновский, в 24 в. от города, на урочище Джангыз-Карагай.

На последнем заводе плавится главным образом медь. В 1899 г. на обоих заводах было проплавлено руд и получено: серебра около 85 пуд., свинца 10734 и меди 3914 пуд. Одной из главных причин плохого положения дел Попова надо, конечно, признать то обстоятельство, что делами этими руководили до последнего времени лица, имевшие очень небольшие понятия о горнопромышленности.

Например, управляющими были отставной помощник уездного начальника, даже случайно попавший в Каркаралинск телеграфист. Все делалось без строго определенной программы, без знания, почти на одно русское «авось».

Но оно в конце концов не вывезло… А между тем, судя по литературным данным, рудные богатства в Каркаралинском уезде так велики, что разработка их, несмотря на разные неблагоприятные условия вроде отсутствия в крае не только железных дорог, но и судоходных рек, должна была бы давать большие выгоды.

На одном из заводов - Козьмодемьяновском - я был, и, мне кажется, при виде старых заводских сооружений у всякого явилась бы мысль, что тут дело, несомненно, не развивается… Говорят, медь на заводе плавится так хорошо, что смело можно было бы заняться ее выплавкой из одних отбросов. И в результате, как хотите, без «варягов» нам нигде не обойтись…

X.

Каркаралинские горы имеют совершенно тот же характер, как и Баян-Аульские: они также состоят из глыб розового гранита, одетых мохом и лишаями серого цвета, и главная цепь их покрыта сосновым лесом. В горах особенно известны по красоте так называемый Бассейн и Чертово озеро.