You are here

Мечеть Шакпак ата.

Экскурсионная поездка на мечеть Шакпак ата.

«Искусство Мангышлака отличается гармоническим сочетанием автохтонных традиций необычайного своеобразия со знакомыми тенденциями древнего и средневекового искусства стран Каспийского бассейна. Доминируют в этом далеком от эклектики сплаве традиции сельджукского искусства (XI - XIII в.в.)».

А. Г. Медоев.

Туры по подземным мечетям Мангистау.

Подземная мечеть Шакпак ата расположена на высоте 25 метров над уровнем моря, находится на правом борту чинка сухого русла Шахбагата сай (Шаккпаката сай), в 74 метрах на восток от одноименного некрополя, в 5,2 километрах от южного побережья залива Сарытас, в 19,7 километров на северо-запад от поселка Таушык, в 11,1 километров на юго-восток от подземной мечети Султан епе, в Тупкараганском районе Мангистауской области.

В переводе с казахского Шакпак ата - «Старец-кремень».

Основание мечети Шакпак ата.

Итак, по преданиям, основатель мечети Шакпак ата жил в кипчако-ногайлинский период - в XIV - XVI в.в. Время проникновения и упрочения мусульманской религии в этом регионе датируется XIV веком. Академик В.В. Бартольд писал:

- "Господство ислама окончательно установилось при Узбек хане (1312 - 1342 г.г.) Известно, что для упрочения своей власти Узбек хан поощрял деятельность проповедников мусульманской религии и оказывал им материальную помощь в строительстве культовых зданий.

В городах Поволжья, в старом Крыму (Солхате) им были построены мечети-медресе, - званные его именем. И вполне допустимо предположить, что постройка мечети Шакпак ата не обошлась без помощи со стороны наместника Хорезма Туглук-Тимура, так как создание этого подземного сооружения было не под силу суфийской общине.

Тут требовались инженерные знания. Наиболее вероятное время сооружения этого уникального памятника - первая половина XIV века, когда относительно стабильное положение и кратковременный подъем экономики в стране способствовали развертыванию широкого строительства.

Это подтверждается тем, что в тексте суфийского стиха, начертанного на стене подземной мечети, встречаются слова, характерные для огузо-кипчакского литературного языка периода Золотой Орды".

Развивая тезис о сельджукском происхождении искусства (архитектуры - М. М.) Мангышлака, А. Г. Медоев делал следующее заключение:

- «Искусство Мангышлака отличается гармоническим сочетанием автохтонных традиций необычайного своеобразия со знакомыми тенденциями древнего и средневекового искусства стран Каспийского бассейна. Доминируют в этом далеком от эклектики сплаве традиции сельджукского искусства (XI - XIII в.в.)».

Были ли вообще сельджукские огузы на Мангышлаке и Устюрте, и если были, то в какое время? Известно, что в IX - X веках Каспийское побережье, Большие Балханы, Мангышлак и Устюрт были заняты язырским объединением огузов. Сельджукская группировка огузов, поссорившись с Янги-Кентским ябгу, переселилась в город Дженд, где в 992 году умер Сельджук.

Его сыновья и внуки, окончательно победив в 1040 году газневидов, образовали империю сельджукидов. С этого времени, по словам В. В. Бартольда, различается три ветви огузов: сельджукские, балханские и иракские, которые были разобщены между собою.

О судьбах огузов, оставшихся в Средней Азии, В. В. Бартольд писал:

- «Чувствуя себя более мусульманскими, чем турецкими государями, сельджукские султаны не обращали большого внимания на эту окраину своей империи, не препятствовали занятию ее части турецким народом, кипчаками. Сельджукские султаны были совершенно равнодушны к судьбе огузского народа как целого и, наверное, не знали, что в 1065 году, когда Алып-Арслан действовал на Сырдарье, произошли переправы огузов через Дунай и их вторжение на Балканский полуостров».

Сведения из приведенных письменных источников не подтверждают пребывания сельджукских огузов на Мангышлаке в IX - X в.в., когда, по мнению А. Г. Медоева, была построена подземная мечеть Шакпак ата. Однако сохранившиеся развалины отдельных памятников архитектуры показывают, что огузы-туркмены внесли определенный вклад в развитие зодчества Мангышлака, но его строительные приемы имеют чисто среднеазиатские истоки, не сходные с явным синкретизмом архитектуры Малой Азии сельджукского периода.

Как известно, замечание В. В. Гордлевского относилось к искусству «сельджуков Малой Азии, поэтому механически переносить его на искусство сельджуков Средней Азии не следовало бы, так как общеизвестно, что на сельджукскую архитектуру Малой Азии в отличие от среднеазиатской сильное влияние оказала строительная культура сопредельных стран - Византии, Армении, Азербайджана.

Поиски литературных источников, исследование стилевых признаков архитектуры верхнего павильона и интерьера памятника не дали ориентирующих данных для его датировки. Так, клинчатые арки проемов верхнего павильона в архитектуре Средней Азии известны с периода раннего средневековья (VI - VII в.в.) и продолжали повсеместно применяться и в позднем средневековье; имитация архитектурных форм интерьера (колонн, подпружных арок центрального зала) примитивна и не имеет определенных признаков какого-либо архитектурного стиля.

Архитектура подземной мечети Шакпак ата.

Мечеть Шакпак ата вырублена в толще скального мыса, образованного руслами двух логов, спускающихся по склону горы Унгазы с юга к северо-западному заливу Сарытас Каспийского моря. К западному входу в мечеть ведет высеченная в скале лестница, восточный вход имел служебное назначение.

Мечеть Шакпак ата одна из наиболее древних подземных сооружений, где впервые применены колонны и капители. В целом колонны, арка и купольный свод организуют интерьер мечети в единый комплекс с четко продуманной строгой планировкой.

Строители проявили творческую смелость и чувство гармонии, успешно решив эту задачу. Причем высокая мечеть целиком находится в монолите «под землей», они действовали больше, как скульпторы, а не как строители. В замысле высеченного в скале храма нашла выражение древнейшая идея полного слияния храма-святилища с природой.

Мечеть очень уникальна во всех деталях, и пока единственная из обнаруженных и исследованных на территории Казахстана и Центральной Азии. Портальная ниша главного входа имеет вид треугольной арки. Внизу справа и слева от входа устроены подгробные ниши, укрепленные снизу подпорными стенками.

За дверным проемом и расположенным за ним коротким проходом находится просторный айван-зал (4,3 х 3,22 метров). Его пол и потолок имеют уклон, спускающийся в сторону входа. Центр интерьера - скорее квадратной формы (4,5 х 5 метров) - имеет полусферический купол и четыре угловые трех-четвертные колонны с тяжеловесными пропорциями - 1:4.

Между колоннами - ложные подпружные арки эллиптического очертания. В зените купола вырублен световой люк, диаметром 1,2 метров и высотой 5 метров. Снаружи над ними был подвешен павильон, служивший защитой от атмосферных осадков, с башней-минаретом.

В настоящее время его верхняя часть разрушена, высота сохранившихся стен - 3,9 метров. Крестовидную планировку имеет подземная мечеть Шакпак ата, что позволяет высказывать предположение о ее ином назначении в доисламский период.

Судя по массе обрушившийся части и наличию остатков винтовой лестницы, можно предположить, что павильон имел значительную высоту и покрытие, над которым, возможно, была башенка-фонарь - наподобие обычного завершения минаретов.

Так, оконные проемы, перекрытия клинчатыми стрельчатыми арками, теперь частью заложенные, косвенно подтверждают существование покрытия под стенами павильона. Поперечный зал завершается просторными помещениями, отделенными от центрального зала посредством суф, несколько приподнятых над уровнем пола.

Интерьер мечети не имеет элементов декоративного оформления, за исключением упомянутых колонн и арок центрального зала. Стены двух главных залов и боковых помещений вчерне отесаны.

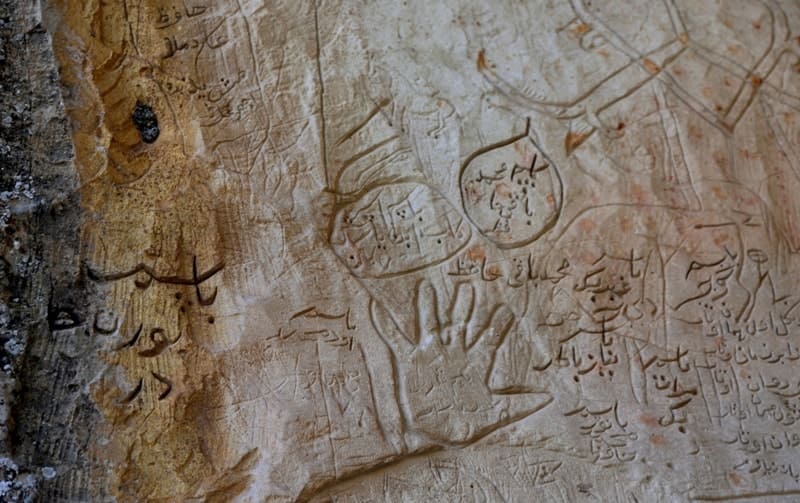

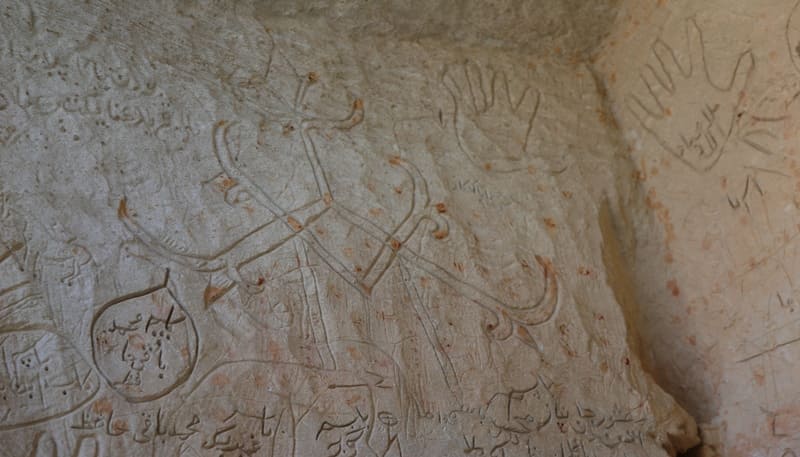

Рисунки на стенах в мечети Шакпак ата.

Ярким проявлением камнерезного кочевого искусства является подземная мечеть Шакпак ата. Вход в пещеру оформлен в виде портальной арки, вблизи которой вырублено несколько просторных ниш для захоронения умерших проповедников.

Мечеть имеет форму правильного креста с сильно удлиненным южным лучом. Углы центрального квадратного зала оформлены массивными декоративными колоннами, как бы поддерживающими высокий свод, в зените которого устроен круглый световой колодец.

На межколонных арках сохранились следы полихромной росписи. В западном крыле мечети устроена михрабная ниша и маленькие кельи для уединения отшельников. Стены помещений мечети и портала, а также ниш для захоронений испещрены разновременными надписями, контурными изображениями лошадей, всадников, быков, раскрытых ладоней, растительных узоров.

На стенах камеры много надписей арабским шрифтом. Лицевые щипцовые стороны портала покрыты многочисленным изображением раскрытой ладони, эпиграфики и орнаментальной композицией. Стены портала и ниши испещрены разновременными надписями, контурными изображениями лошадей, быков, раскрытой ладони, трилистника.

Среди надписей выделяется суфийское стихотворение, в котором говорится о бренности этого мира и кратковременности человеческой жизни и т. д. Оно было начертано, видимо, после окончания строительства мечети и оказалось важным источником для датировки памятника.

Вторая группа надписей «башим Бердимухаммед уста Тархан», «бантам Мухаммед Бахи-Хафиз» и т. д. - подобие фамильных печатей. Рисунки животных, лошадей, быков могут быть разделены на древние и поздние. Подобные рисунки встречаются на надгробных памятниках. Мангышлака.

Изображение человеческой раскрытой ладони - пятерни, по нашему мнению, следует считать суфийским оберегом, защищающим священное место от нечистых сил - чертей, дьяволов и прочих враждебных человеку персонажей религиозной мифологии.

Можно указать на ряд подобных примеров. Так, изображение руки Фатимы - дочери пророка Мухаммеда было настолько традиционным у мусульман Северной Африки, что впоследствии вошло в государственный герб Алжира. Символическое изображение руки почитаемого человека встречается на фасадах жилых домов в Южной Туркмении, например, в селе Багар в предгорьях Копетдага.

История исследования мечети Шакпак ата.

Памятник впервые обследован комплексной экспедицией Института геологии имени К.Сатпаева АН КазССР в 1965 - 1968 годах, под руководством А. Медоева. А. Г. Медоев, обследовавший комплекс Шакпак ата в 1966 - 1968 годах, датировал его IX - X веками, подкрепляя такую датировку рассуждением, что «сельджуки, по определению В. В. Гордлевского, бесстрашно уклонялись от мусульманского ригоризма, допуская изображения живых существ - птиц и животных».

На наш взгляд, изображение живых существ не может быть надежным аргументом для датировки памятников в историко-культурных условиях Казахстана, ибо это древняя тюркская традиция, унаследованная казахами от кипчаков, не прерываясь на протяжении веков, дошла до нашего времени.

Это общеизвестный факт, достаточно отраженный в письменных источниках и многочисленных памятниках Казахстана. В 1973 году мечеть была обследована экспедицией Казахского политехнического института имени В.И. Ленина и Центрального Совета общества охраны памятников культуры КазССР под руководством М. Мендикулова, в 1976 году экспедицией Министерства культуры КазССР под руководством А. Итенова.

Мечеть в 1983 году отреставрирована СНРПМ “Мангышлакреставрация”.

В 2006 и в 2008 годах были произведены археологические исследования памятника под руководством А. Астафьева и М. Калменова. Была заложена рекогносцировочная траншея по центру так называемого пандуса ниже центрального входа, также вскрыты несколько погребений расположенных по нишам вдоль скалы.

Результаты исследований дали археологические материалы, датирующиеся второй половиной XV - начала XVI веков. Подземная мечеть Шакпак ата в 1982 году решением Совета Министров Казахской ССР была принята на государственный учет и охрану республиканского значения.

Географические координаты подземной мечети Шакпак ата: N44°26'00 E51°08'20

Источники:

Мендикулов М. М. «Памятники народного зодчества Западного Казахстана». Алма-Ата, Онер, 1987 года.

Отыншы Көшбайұлы, Мурат Калменов. «Подземные мечети Мангистау». Өлкетанымдық басылым. Алматы, Издательский дом «Орхон». 2009. 160 с.

«Религиозные и духовные памятники Центральной Азии». Автор М. Хашимов. Издательство «Сага», 2001 год.

Фотографии:

Александра Петрова.