You are here

Между реками Чу и Сыр-Дарьей. 1864 г.

«В 1845 г., еще почти мальчиком, я познакомился с известным и неутомимым исследователем Средней Азии Г. С. Карелиным, только что вернувшимся из Семиречья, и был увлечён его рассказами о тамошней богатой, оригинальной природе, с резкими контрастами пустынь и роскошной растительности, знойных низин и снеговых хребтов, летнего жара и зимнего мороза. С тех пор Средняя Азия сделалась научной целью моей жизни, а по известной книге Гумбольдта я и в Средней Азии нашёл заветную часть: таинственный Тянь-шань китайцев, что значит небесный хребет, которого западная половина теперь входит в состав Туркестанского края»

Н. А. Северцов. «Вертикальное и горизонтальное распределение туркестанских животных. Известия Московского общества любителей естественной антропологии и этнографии. М., т. VIII, выпуск 3, 1873 год.

II

Экскурсия при походах генерала Черняева между реками Чу и Сыр-Дарьей в 1864 году.

Выход из Кастека. Кастекское ущелье, перевал, растительность. Следы древних ледников. Каракиргизы, Александровский хребет (Киргизнын Ала-тау). Экскурсия на Иссык-аты. Изменения высоты Александровского хребта от Пишпека до Аулие-ата. Экскурсия в горы из укрепления Мерке. Южный склон Александровского хребта (Киргизнын Ала-тау). Горы Ча-арча. Продольная долина Кара-кыштака. Северная подошва Киргизнын Ала-тау; восточные следы древних ледников. Водораздел Чу и Таласа; долина Таласа. Путь из Аулие-ата в Кара-буре. Пределы разных деревьев в Уртак-тау. Карабуринский перевал и долина Кара-кыс-пака. Снеговые мосты; красный снег. Летние дожди на высотах. Верхняя долина Чаткала. Наманганский хребет. Дорога в Чимкент. Аса. Куюк. Древний Мын-булак Сюань-цзана. Река Терса. Долина Арыса. Долина Бугуни и горы Кара-тау. Каменный уголь у Кумыр-таса. Горы Казы-курт. Хлопок к югу от Арыса. Рельеф степей у левых притоков Арыса и по Келесу. Окрестности Ташкента. Общий вид туркестанских городов.

В начале 1864 года, как известно, правительство решило занять пограничные кокандские владения, находившиеся между тогдашними Сырдарьинской линией и Алатавским округом. Для этого генерал Черняев со стороны Алатавского округа должен был взять Аулие-ата (Джамбул) и двинуться затем к г. Туркестану, а генерал Веревкин со стороны Сырдарьинской линии должен был взять Туркестан и выслать отряд к Чалак-кургану по дороге в Аулие-ата навстречу генералу Черняеву.

Узнавши об этом, я просил генерала Черняева устроить мое прикомандирование к его отряду, движения которого мне обещали возможность осмотреть большую часть Западного Тянь-шаня, что и исполнилось. Я был командирован с научной целью от военного министерства с содержанием из суммы, назначенной на поход, и пособием в 500 рублей от Географического общества.

Нанявши препаратора для зоологического сбора, я с ним отправился из Петербурга в половине марта. Отчёт об этой поездке уже напечатан в Записках Географического общества, по отделению общей географии, т. I, 1867 год, стр. 75 - 164; здесь он является, следовательно, вторым изданием для полноты свода моих среднеазиатских поездок и притом с многими изменениями.

Из него извлечены одни фактические наблюдения, с исправлением некоторых неточностей, установленных при последующих поездках. Общие же выводы, основанные на сличении этих наблюдений с прежними сведениями о географии и геологии Средней Азии, здесь выпущены, так как этот предмет, на основании уже не одной, а всех моих поездок, с 1857 по 1868 г. включительно, обработан во II и III частях настоящего труда.

Отряд генерала Черняева собирался в Верном, куда я и направился через Омск, Семипалатинск и Копал; моя поездка была сильно замедлена бездорожьем в весеннюю ростепель и часто встречавшимся на станциях недостатком лошадей.

Только в конце апреля я был порадован видом снежных вершин первого по пути хребта Тяньшанской системы - Семиреченского Ала-тау; ещё поразительнее показались мне громады Заилийского Ала-тау, из которых вершина Алматинского пика от Верного менее чем в 20 вёрст по прямой линии, а поднимается над городом, прямо из степи, почти на 12 000 фут.

В Верном я уже застал только что выступивший отряд, но успел еще собраться в поход, т. е. обзавестись верховыми лошадьми и верблюдами для вьючки багажа и коллекций, сбор которых был уже начат дорогой во время весеннего пролета.

Я догнал отряд в укреплении Кастек (Бургунь), откуда выступил в поход 5 мая. Кастек находится, как известно, у северной подошвы хребта Заилийского Ала-тау, как и Верное, 80 вёрст западнее последнего города.

По измерениям А. Ф. Голубева абсолютная высота Кастека 3 300 фут. (Верное построено на абсолютной высоте 2 400 фут., а Алматинский пик поднимается несколько выше 14 000 фут. над уровнем моря); он находится на отлогой, степной покатости от гор к Или.

Из Кастека я отправился прямо к югу, вдоль речки того же названия; выход этой речки из горного ущелья находится в 12 верстах южнее укрепления. Хребет Заилийский Ала-тау тут не имеет холмистых предгорий, как под Алматами, предгорья заменены ровным отлогим скатом, поднимающимся от реки Или почти до 4 000 фут.

Местность между укреплением и горами, однако, несколько волниста, но сохраняет общий вид степи, холмы отлоги. Переход от степной природы к горной очень резок; с первых шагов ущелье является уже узкой трещиной между крутых утёсов, на которых изредка цепляются кустарники; на дне трещины шумно и стремительно бежит Кастек, прыгая по огромным валунам и перекатывая менее значительные, что вообще свойственно горным потокам.

Дорога местами не шире 2 саженей. Между рекой и утёсами, да и то отчасти искусственно расширенная, беспрестанно переходит с берега на берег. Скалы сначала состоят из твёрдого известняка; их тёмный цвет усиливает мрачный характер теснины, особенно если прибавить то обстоятельство, что когда я их увидел в первый раз, то их вершины уходили в низко нависшие, тяжёлые дождевые тучи.

Версты через три известняк сменяется кристаллическими породами, преимущественно гранитом, с крупными кристаллами розового полевого шпата и более мелкими - кварца и слюды; он перемежается на северном склоне хребта с сиенитом и диоритом, не разграничиваясь резко ни с той ни с другой породой; выше, на правом берегу, тёмный известняк, на левом - гранит.

Вершина перевала состоит из вертикально поднятых пластов слюдяного сланца. Южный спуск с хребта гораздо короче подъёма по р. Кастек, ключей и горных речек на нём меньше; растительность скуднее, кроме самых глубоких лощин с ручьями.

Желтые тюльпаны северного склона на южном сменяются красными, оранжевыми и пёстрыми, красными с жёлтыми струйками {На обоих склонах я нашел видоизменения одного и того же вида тюльпанов (джантык), соединённые всевозможными переходными формами.), которые ещё отличаются и более крупными цветками; вообще менее зелени, но более разнообразных цветов.

На обоих склонах тюльпаны доходят до одинаковой высоты, окола 700 фут., но на северном, по мере возвышения, и стебель их становится ниже и цветы мельче; на южном только понижается стебель, а цветы остаются крупными до своего крайнего предела вверх.

На перевале, на высоте около 7 500 фут., являются уже альпийские формы растений (Гербарий этой поездки погиб от сырости в Чимкенте, где мне пришлось его оставить), вернее, их альпийский habitus - цветы почти что на земле, так как тут была найдена довольно полная, хотя и скудная флора уже в начале мая, а настоящие альпийские растения начинают расцветать только в конце месяца, не ниже 8 500 фут., т. е. высоты, до которой этот перевал от Кастека к Чу, у Кара-булака {Ручей на южном склоне, впадающий в Малый Кебин.), далеко не достигает.

Ещё одно различие обоих склонов состоит в том, что на южном прямые, по склону, овраги чаще и суше, их бока менее скалисты, а боковые овраги пересекают их под более острыми углами. Вообще южный склон менее живописен, нежели северный, и по растительности более степного характера.

Но и на северном склоне чий (Aira sp.), растение из самых характеристических для Киргизской степи, является в горах, в расширении долины р. Кастека, на высоте 4 500 фут., если не более. Это расширение начинается верстах в пяти от северной подошвы хребта и продолжается вёрст на семь; на этом пространстве Кастек всё течёт под правым утёсистым краем долины, а вдоль его левого берега, между рекой и гранитными скалами, тянется волнистая площадь шириной в 200 - 300 саж., пересечённая несколькими речками, текущими с зубчатых вершин Суок-тюбе в Кастек.

Тут тянутся параллельно Кастеку грядины в виде довольно крутых огромного размера валов до 200 фут. высоты; против выходов боковых долин, спускающихся с Суок-тюбе, они пересекаются другими валами, такими же, но направленными перпендикулярно к реке Кастек.

Все эти валы кажутся мне моренами древних ледников. Они состоят из валунов гранита, сиенита и диорита разной величины, отчасти огромных, более или менее округлённых, отчасти даже с резкими углами и острыми краями; многие на поверхности выветрились и покрылись тонким слоем каолина.

Промежутки валунов в этих древних моренах наполнены неслоистой глиной. Это были первые следы морен, замеченные в Средней Азии и, к счастью, весьма явственные и почти что не изменившиеся со времени таяния образовавших их ледников.

Они заставили меня признать за остатки таких же морен, но впоследствии размытых, бесчисленные, отчасти весьма крупные, разбросанные валуны, которые я прежде видел около Алматов, но не ниже р. Или. Они же, т. е. кастекские морены, заставили меня искать следов ледникового периода в хребтах между Чу и Сыр-дарьёй, и не бесплодно: подробно изучив при троекратном осмотре кастекские морены, я узнавал потом с первого взгляда и менее ясные следы прежних ледников.

Вид, открывающийся с вершины перевала, поражает своим пустынным величием. Слева гряда за грядой, одна другой круче и скалистее, поднимаются до Талгара - главной вершины Заилийского Ала-тау, причём ясно различаются два ряда этих гряд, два параллельных хребта, и не менее ясно видно, что южный, растреснувшийся Буамским ущельем, продолжается и к западу под именем Киргизнын-Ала-тау.

Видны долины обоих Кебинов, Большого и Малого. Вправо Чу серебристой сетью протоков уходит в безграничную степь; прямо впереди встаёт громадной стеной Киргизнын-Ала-тау; синея в тумане, он упирается в волнующиеся, беспрестанно сползающие по его ущельям тучи.

Вершины Тянь-шаня к югу от р. Кутемалды были тогда (8 мая) закрыты облаками в более близких горах у Буамского ущелья. Все бесчисленные горы на этом слишком 200-вёрстном горизонте годы и скалисты, только у Кебина и в Буамском ущелье видны на утёсах узкие тёмносиние полосы ельника.

С того же хребта, но западнее и ближе к Суок-тюбе, смотрел в 1856 году на долину Чу и на Кокандские горы следовавший в Буамское ущелье П. П. Семёнов, как на дорогой, но ещё запретный плод. В 1864 г. я видел тут же иное, - именно принимал эту необъятную даль столь долго таинственных хребтов Средней Азии в своё научное владение и от души радовался тому, что мне здесь довелось продолжать открытия первого из европейских учёных, посетившего Тянь-шань (П. П. Семёнов, в 1856 г. спустившись с горного прохода в Чуйскую долину, перешёл эту реку выше бывшего кокандского укрепления Токмака и повернул к юго-востоку вверх её течения и через Буамское ущелье вышел у западной конечности Иссык-куля.).

Всего жаднее смотрел я на Киргизнын-Ала-тау, с которого должны были начаться мои исследования, но долго, целую неделю, этот заветный хребет упорно прятался в тучах, и тем сильнее, тем раздражительнее впечатление производил на меня его вид.

Эти тучи, угрюмые, но вместе с тем прихотливо бегающие по горным громадам, наглядно представляли ту метафорическую "завесу", которая так долго скрывала Среднюю Азию от европейской пытливости, и так мельком, неполно, но заманчиво раскрывается в источниках, которыми пользовались Гумбольдт и Риттер.

В эту неделю я впервые ознакомился с каракиргизами родов султу и сарыбагиш. Они мне показались более опрятными, чем их описывают М. И. Венюков и Ч. Ч. Валиханов, к описаниям которых (Записки РГО, 1867, кн. I, стр. 184 - 200; кн. II, стр. 35 - 58; кн. IV, стр. 79 - 116.) мне, плохому этнографу, прибавлять, впрочем, ничего не приходится, разве то, что парадные выезды их манапов, как, например, к нам в отряд, делаются с музыкой, с флейтами.

Форма черепа у них общекиргизская: короткоголовая, несколько крышеобразно суживается к темени; черты лица менее разнообразны, нежели у киргиз-кайсаков, все скуластые, широкие, угловатые, плосконосые, узкоглазые лица с редкими бородами.

16 мая, наконец, сошла облачная завеса с Киргизнын-Ала-тау, и забелели на яркосинем небе его зубчатые снеговые вершины; туда я и направился к долине Иссык-аты. Все сколько-нибудь отлогие скаты, как и узкое дно долины, покрыты роскошной растительностью из разнообразных трав и кустарников, бывших тогда, в половине мая, большею частью в цвету. Обширные, сплошь голубые ковры незабудок покрывали склоны предгорий Киргизнын-Ала-тау.

Кустарник начинается на высоте около 4 000 фут., вёрст 15 выше по долине; на высоте 5 350 фут. начинается ельник (Picea Schrenkiana. Тут мы должны были возвратиться и на следующий день перешли в продольную долину между предгорьями и главным хр. Киргизнын-Ала-тау.

Эта долина пересекается р. Наурузом и многими его притоками; она холмиста и по тучному чернозёму покрыта превосходными пастбищами, но без деревьев и кустов; высота её без малого 5 000 фут. В этой части Киргизнын-Ала-тау мы встретили мпожество каракиргизских аулов рода султу, особенно в долине Иссык-аты. 18 мая мы с Фрезе вышли вдоль р. Ала-медына в долину Чу, к Пишпеку и до Мерке продолжали путь у северной подошвы Киргизнын-Ала-тау.

Этот хребет от Буамского ущелья до р. Ала-арчи, вёрст 12 западнее Ала-медына, постепенно возвышается; вечные снега являются на нём против Токмака, у реки Шамси; высочайшие пики у Ала-медына и Ала-арчи до 15 000 фут.

Полковник А. П. Проценко, посетивший эти места в 1863 г., говорил мне, что между горными снегами у вершин Ала-арчи он видел блестящие полосы, показавшиеся ему ледниками, но видел их за 60 вёрст, так что это замечание требует ещё поверки более близким осмотром; я ничего подобного не заметил.

Вечные снега и пики, восходящие до 13 000 - 14 000 фут., Киргизнын-Ала-тау сохраняет до истоков р. Карабалта; потом постепенно понижается к западу до Мерке, близ которого, у истоков Урянды, он не выше 9 200 фут. о не имеет пиков.

Далее к западу, между истоками Чанара и Макмала, хребет опять быстро поднимается выше снежной линии, т. е. приблизительно до 13 000 фут., а западнее р. Макмала ровно понижается к Аулие-ата, у которого его западный конец, мыс Тек-турмас, возвышается всего футов на 150 над уровнем Таласа и около 2 600 фут. над уровнем моря.

Из Мерке (высота 2 100 фут.) мы с Фрезе делали опять экскурсии в горы и сперва поднялись вверх по р. Мерке. Здесь она протекает узкой щелью, дно которой, весьма неровное, покрыто острым известняковым щебнем, мучительным для лошадей; часто нет иной дороги, как по руслу потока, который не успевает округлять падающий в него с утёсов щебень, по крайней мере у берегов.

Мы потому вернулись из этого ущелья и поднялись опять в горы по р. Урянде, к перевалу Кыр-джол, самому низкому в этой части хребта. Тут опять красный песчаник с волнисто изогнутыми пластами; он образует предгорья хребта; за ними следует известняк, образующий гребень хребта.

На первых двух Уряндах и у вершин третьей известняк образует горы довольно крутые, но не скалистые, и потому удобопроездные. Они покрыты роскошнейшими цветущими травами и представляют превосходные пастбища; высокие травы, горный мак и пионы поднимаются до 7 500 фут., т. е. до предела снега в оврагах (в конце мая).

В августе эта часть хребта совсем бесснежна, но и в конце мая сам перевал уже бесснежен и представляет низкоствольные, стелющиеся травы, с множеством цветов и альпийским habitus. Деревья (Juniperus pseudosabina) [можжевельник найдены только близ второй Урянды, отдельно стоящие и небольшими купами; в последних есть и кусты чёрной смородины (Ribes sp.).

Третья Урянда течёт по трещине в известняке, узкой и глубокой, между утёсистыми стенами, поднимающимися почти отвесно на 1 000 фут. Дно трещины и все даже малейшие выступы скал густо заросли разнообразным кустарником, рябиной, чёрной смородиной, а ниже - боярышником; выше по утёсам можжевеловые деревья.

Местами края трещин образуют, однако, голые, гладкие, отвесные стены. Песчаниковые предгорья вообще не скалисты и покрыты травой, но кустарников нет, кроме шиповника разных пород, все с жёлтыми цветами. Травы на них скуднее, чем на известняковых, не скалистых горах.

Долина Кара-арчи, впадающей в Каинды, приток Таласа, заросла мелким березняком (крупные берёзы вырублены для построек Аулие-ата). По скалам разбросан Juniperus pseudosabina, который тут спускается замечательно низко, до 3 150 фут., т. е. до нижнего предела берёз. Дальнейшие поперечные долины часты, но до истока Каинды вообще безлесны.

Перевал Кыр-джол от Каракола в Урянде, по которому мы в экскурсии вверх по Таласу перешли к Мерке, идёт через два хребта. Дорога с Каракола к Мерке поднимается по ручью Талды-булак, притоку Каракола; его лощина безлесна, так же, как и противоположный спуск по другому Талды-булаку {Две реки, вытекающие друг против друга на противоположных склонах хребта, у киргизов вообще называются одним именем.

Так, два Талды-булака, две Кара-арчи, два Макмала.}, одной из вершин Кара-кыштака. Долина этого северного Талды-булака начинается котловидным расширением, покрытым пастбищами, из которого ручей вытекает узким ущельем, между скалами диоритов и сиенитов.

При выходе из этого ущелья открывается продольная долина верхнего Кара-кыштака, по которой текут и соединяются две его вершины: западная - Талды-булак и восточная - собственно Кара-кыштак, последняя длиннее и многоводнее.

Направление долины от востока к западу, длина до 36 вёрст, ширина между хребтами около 8 вёрст, поверхность волнистая, гряды холмов тянутся параллельно продольной оси долины от востока к западу. Эти холмы состоят из неслоистой глины с валунами, но вообще мелкими; я и в них признаю морены древних ледников, тем более, что поперечные долины, впадающие с юга в эту продольную, повидимому, как я заметил в долине Талды-булака, начинаются котловинами - обстоятельство, благоприятное для ледников.

Эти древние морены покрыты довольно скудною степною растительностью, в которой преобладает кормовая трава ибелек (Ceratocarpus sp.). По слиянии вершин Кара-кыштака река прорывает северный хребет Киргизнын-Ала-тау узким, почти непроходимым ущельем; дорога этим ущельем не идет, а поднимается к третьей восточной Урянде, сперва карнизом вдоль южного склона северного хребта, потом, по небольшой долине вдоль того же склона, переваливает через высокую скалистую гряду, отрог северного хребта, поросший можжевельником, жилище многочисленных зайцев (Lepus tolai), на высоте 8 000 - 9 000 фут., и карнизом вдоль этого отрога поднимается на главный перевал к Урянде.

Вид к югу с северного хребта Киргизнын-Ала-тау, с Уряндинского перевала, великолепен: на первом плане, под ногами, поросшие можжевельником утёсы заслоняют пустынную долину верхнего Кара-кыштака; далее чёрной зубчатой стеной, бесснежной уже в мае, встаёт южный хребет Киргизнын-Ала-тау; за ним, повидимому, близко, громоздятся, сверкая на солнце вечными снегами, колоссальные белки Уртак-тау (Таласский хребет).

Особенно хороши они в конце мая, когда вся видимая с этого перевала часть их покрыта снегом и резко отделяется от заслоняющего их подошвы чёрного хребта и от тёмносинего неба. В августе снег остаётся только на самых вершинах.

К северу с того же перевала виднеется под ногами множество бесснежных гряд Киргизнын-Ала-тау, понижающихся к Чуйской степи, а за ними необъятная даль этой степи на горизонте сливается с небом. Таков Киргизнын-Ала-тау; насколько я его видел, он мне показался состоящим из двух главных хребтов: южного, почти исключительно кристаллического, и северного, состоящего преимущественно из осадочных пород.

Оба, между Аулие-ата и Мерке, пробиты речками; сквозь первый прорываются Кень-кол и другие речки; он оканчивается сиенитовыми холмами у Тек-турмаса. Сквозь северный хребет, вытекая из южного, прорывается, как мы видели, Кара-кыштак.

Обратимся к местности у подошв Киргизнын-Ала-тау, северной и южной. Вдоль северного склона, между песчаниковыми предгорьями и ровной степью, тянется холмистая полоса, шириной вёрст до 15. В ней между реч. Джар-су и Северной Каиндой, текущими к Таласу, видны явственные морены древних ледников, так же, как и в продольной долине между Иссык-аты и Ала-медыном.

Почвы этой холмистой полосы представляют явственные следы своего происхождения из кристаллических пород, известняка и песчаника: это лёгкий песчанистый, отчасти известковый суглинок, с весьма разнообразным содержанием глины и песка.

К востоку от Мерке суглинок преимущественно желтоватый, - западнее переходит в сероватый мергелистый ил, не менее плодородный при орошении, но уже с худшими травами без орошения. Против иных горных долин есть полосы чернозёма, но только к востоку от Мерке.

Судя по тому, что я видел у лесистой долины Иссык-аты, мне кажется, что этот чернозём происходит из горных лесов, теперь большей частью не существующих. Вероятно, они росли при более сыром климате, в ледниковый период и вскоре потом, так как ледники не спускались здесь до уровня моря, покрывавшего тогда Киргизскую степь, а самые низшие следы их находятся на высоте слишком 2 000 фут. под Алматами и у реки Каинды.

Замечателен водораздел между притоками Чу и Таласа, у северного склона Киргизнын-Ала-тау. Это едва приметная возвышенность из наносных почв, изрытая оврагами, из которых иные поперечные, покаты на обе стороны и принимают весеннюю воду из оврагов вдоль по возвышенности.

Этот водораздел находится между реч. Темдул, притоком Чу, и Джар-су, притоком Таласа; в горах против него находится высочайшая часть хребта между Мерке и Аулие-ата. К северу этот низкий водораздел расширяется в обширную шющадь песков с редкими колодцами.

Южный склон Киргизнын-Алатау упирается в долины Таласа и верхнего Сусамыра; осмотрена только первая; она вообще много выше, чем подошва северного склона, и имеет степной характер, кроме срединной лесистой ложбины, составляющей займище реки.

Расширяется долина уже после слияния Учь-кош-сая с Караколом, которые оба текут в узких лесистых долинах между утёсами, имея вполне характер горных речек, и сам Талас, после слияния их, ещё пробивает скалистую возвышенность.

Леса по его долине идут вниз до устья Чаал-данын-су, т. е. до высоты около 3 400 фут.; к ним примыкают лесистые полосы вдоль каждого из его притоков. Состоят эти леса из тополя (Populue sp.), похожего на нашу осину, с примесью разных пород ветлы, из кустарников облепихи (Hippophae rhaninoides), боярышника (Crataegus sp.) и тальника.

Русла Таласа и Каракола беспрестанно дробятся на протоки и образуют лесистые острова; почва займища состоит из чернозёмистого ила и речной гальки, тут живут кабаны и барсы (Felis irbis); тут же помещаются и киргизские зимовки.

Вверх по Учь-кош-саю, Караколу и по притокам Таласа, там, где их долины принимают характер горных ущелий, к тополю присоединяется берёза (Betula tianschanica Rupr.) и далее вверх его вытесняет. Нижний предел берёзы, повидимому, зависит от свойства долин, в которых она растёт.

На р. Ча-арча берёза уже является на высоте 3 200 фут., а на Караколе я её не видал и гораздо выше, на высоте 4 300 фут. Живописен уже упомянутый прорыв Таласа через горы Ча-арча. Река течёт одним руслом, почти во вою ширину ущелья, не более 25 - 30 саж., между чёрными, голыми сланцевыми скалами, которые почти отвесно поднимаются на 1 000 фут. над рекой, едва оставляя место для дороги из Аулие-ата в Наманган; немногие весьма маленькие островки с густым кустарником, посреди стремительных вод Таласа и в мрачной обстановке утёсов, блестят на солнце, как изумруды в серебряной оправе.

Прорвавшись через Ча-арча, Талас, всё еще беспрестанно разделяясь на протоки и образуя острова, большей частью покрытые роскошными лугами, течёт прямо к северу, до подошвы Тек-турмаса, омывая которую, направляется к северо-западу, к Аулие-ата, и тут, огибая Тек-турмас, опять поворачивает к северо-востоку.

Ниже Аулие-ата Талас уже выходит в степь; еще вёрст на восемь долина его пестреет городскими садами, а далее поросла камышами. Тут при выходе в степь Талас еще сохраняет характер горной реки и множеством светлых притоков быстро бежит по гальке, представляя повсеместные броды.

Высокая вода, но весьма изменчивого уровня, держится от мая до половины июля от таяния снега в горах, из которых Талас сам выходит и получает все свои притоки; самая низкая вода в начале сентября, потом опять небольшая прибыль от осенних дождей, которые выше 5 000 - 6 000 фут. заменяются скоро тающим снегом.

Неизвестно, далеко ли в степи он сохраняет этот характер горной реки; низовья его к 1 января 1865 г. ещё не были осмотрены. Озеро Кара-куль, в которое он впадает, есть собственно сеть разливов между песчаными буграми; так видел Потанин его западную часть, по дороге от Чу к Чалак-кургану.

По массе вод Талас немногим меньше Чу, и притоки все до него доходят и довольно многочисленны, тогда как в Чу, ниже Токмака, вливаются только две речки - Ала-медын и ещё какая-то, вероятно, Кара-гаты. Это объясняется, быть может, тем, что Талас в низовьях течёт полным руслом, а не представляет ряд омутов, изредка соединяющихся, но, с другой стороны, нужно принять в расчёт, что 50 вёрст ниже Аулие-ата он входит в пески.

Эти пески по низовьям Таласа, близ реки, считаются киргизами за хорошие зимовки и потому зимой покрываются их аулами; про нижнее течение Таласа они говорят, что он доходит до Кара-куля цельным руслом, но уже весьма маловодным и часто заносимым песками.

Связь Киргизнын-Ала-тау с Уртак-тау, замеченную, как уже упомянуто, и на верхнем Таласе, я ещё раньше, в конце июня, проследил в экскурсии из Аулие-ата на верховья Чирчика по наманганской дороге; эту связь показывает уже описанный хр. Ча-арча и северные предгорья Уртак-тау.

Дорога идёт из Аулие-ата правым берегом Таласа до гор Ча-арча, всё возделанными полями, орошаемыми канавами из Таласа, которые выведены из него еще в ущелье; потом через это ущелье, мимо реч. Чемгет к р. Кара-бура и вверх по ней.

Речка Чемгет замечательна тем, что она вытекает на равнине, составляясь из нескольких ключей, входит в хр. Ча-арча и по трещине его вливается в Талас, посреди гор. Далее дорога к Уртак-тау идёт опять полями, орошаемыми уже из р. Кара-буры, дающей своё имя и части хребта, где она протекает.

Выход этой реки из гор находится верстах в сорока от Аулие-ата; первая порода, обнажающаяся в горах, есть неслоистый рыхлый конгломерат из красноватой глины и разной гальки, затем вертикально поднятые пласты черного глинистого сланца.

У входа в ущелье, в степи, есть каракиргизские глинобитные укрепления в самом начале ущелья, перед обнажениями глиняного сланца, - родник и небольшая роща из старых больших тополей (Populus sp.), такие же, как на Таласе, средняя форма между осокорью и осиной. Другая такая же роща есть верст восемь выше, у слияния двух истоков Кара-буры.

Всё это пространство Кара-бура течёт еще в предгорьях хребта, состоящих опять из конгломерата, но уже напластованного, падение пластов около 30° на юго-юго-запад, навстречу хребту; у слияния вершин Кара-буры обнажается опять глиняный сланец.

Далее дорога идёт вверх по р. Кечкене-кара-бура по восточной вершине, вёрст слишком на тридцать, между голыми однообразными утёсами, в которых глиняный сланец перемежается с тёмнобурым, тонкослоистым известняком; обе породы без органических остатков.

Речка очень быстра, долина с луговинами, но сначала без деревьев; только есть мелкие кусты колючки (Garagana sp.), вроде сырдарьинской и с такими же розовыми цветами. Она растёт преимущественно между 4 000 и 5 000 фут. высоты, есть и ниже, но не выше, до нижней границы берёз не доходит.

Эта граница на высоте 5 200 фут. идёт сперва по скалам с осыпями левого берега Кара-буры, горизонтальной линией около версты, и упирается в долину реки, которая далее вверх становится лесиста и течёт прямо с юга к северу, но берёзы невысоки, кривы, с обломанными верхушкам, вероятно, от снежных обвалов.

Заметим, что нижний предел берёз (5 200 или, может быть, 5 300 фут.) весьма близко совпадает с нижним пределом ели (5 350 фут.) в восточном Киргизнын-Ала-тау. В этой сравнительно лесистой части своей долины Кечкене-кара-бура в нескольких местах пробивается узкими щелями, где дорога висит над обрывами сажен в 50 - 60; тут внизу самая густая зелень деревьев.

На высоте около 7 000 фут. являются первые верески (можжевельник uniperus pseudosabina); версты три далее, на высоте 7 400 фут. сливаются две вершины Кечкене-кара-буры, и дорога свертывает вдоль восточной влево, к перевалу, и версты на две идёт преимущественно руслом потока, который тут со страшной быстротой и падением в 10 - 15° прыгает с камня на камень, между берёзами и цветущими кустарниками; но он здесь, близко к вершине, уже маловоден и потому, несмотря на стремительность, удобопроходим.

При выходе из этого ущелья открывается широкая котловина верхней Кара-буры, которой сходящиеся лесистые долины разделены довольно отлогими перевалами. Тут только, на высоте около 8 000 фут. является на Кара-буре рябина {В Киргизнын-Ала-тау, как мы видели, можжевельник и рябина спускаются гораздо ниже.}, но её верхний предел совпадает с верхним пределом берёз и высокоствольных можжевельников, в 8 700 - 8 800 фут.

Первый предел измерен по дороге - в боковых долинах, более защищенных, лес поднимается несколько выше. Подъём по дну этой котловины довольно отлог, не более 1 000 фут. на 5 вёрст, но далее к перевалу крут, именно 1 500 фут. на полторы версты.

Тут альпийские пастбища и стелющиеся отдельные кусты можжевельника, и тут по отлогим перевалам и травянистым косогорам у самого гребня удобные переходы из вершин одной долины в вершины другой, между тем как ниже эти долины разделены крутыми, едва проходимыми или и вовсе непроходимыми утёсами.

Тут на высоте в 9 000 - 11 000 фут. находятся летние кочевья каракиргизов, и когда мы проходили в конце июня, то все пастбища по Кара-буре и её восточным вершинам были уже вытравлены до высоты почти 10 000 фут., тем более, что тут и большая скотопрогонная дорога из Аулие-ата в Наманган; киргизы кочуют по сторонам её, куда проходят с дороги вдоль гребня хребта.

Выше 10 000 фут. мы 22 июня нашли снег только что сошедшим; растительности еще не было; в лощинах были большие пятна снега, по несколько десятин каждое. Эти пятна еще сохранялись и неделей позднее, но снег их обратился уже в зернистый, пропитанный водой фирн, а промежутки были покрыты стелющейся альпийской растительностью в полном цвету.

Самый перевал уже 22 июня был бесснежен на высоте 10 500 фут., он образует седловину в хребте, который по обе стороны возвышается до вечных снегов, и здесь они начинаются, как я заметил позднее, в июле в августе на высоте 12 000 фут.

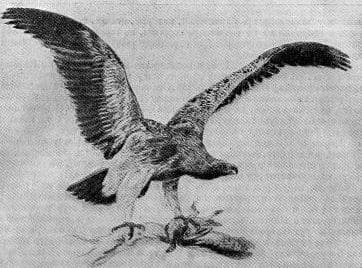

На спуске, у самого гребня, были замечены 23 июня стада тэков или горных козлов (Capra sibirica или другой вид); нам их не удалось добыть. На такой же высоте держатся летом и уллары (Megaloperdix Brandt). {Мне тогда удалось добыть только пару Megaloperdix nigelli var. minor в вершинах Урянды на Киргизын-Ала-тау да и потом во всей Тяньшанской системе встречался только этот вид.} - огромные куропатки до 10 -15 фунтов веса.

От преследования они проворно взбегают на крутые покатости, поднимаясь, ятобы улететь, уже далеко вне выстрела, так что охота за ними довольно трудна и утомительна. Замечательно в утёсах Уртак-тау ещё отсутствие кекликов, или горных красноногих куропаток, обыкновенных во всех хребтах между Чу и Сырь-дарьёй; замечательно ещё, что на Кара-буре, и только на ней, я встретил сплошь чёрно-бурого водяного воробья {Я его тогда принял за курильского и алеутского Cinclus Pallasii, но это особый, хотя весьма сходный вид С. asiaticus Gauld.

Потом я его находил, но всегда спорадически, еще у многих горных речек Тяньшанской системы.}, между тем как уже на южном склоне того же хребта, как из Каргизнын-Ала-тау, мне попадался из этого рода птиц только алтайский белобрюхий вид (Cinclus leueogaster). На Кара-буре же, и более нигде, я нашёл гималайского длиннохвостого сурка (Arctomys caudatus Is Geoffr).

Долина Кара-кыспака есть самая живописная из всех виденных мною в Западном Тянь-шане. Спуск к ней с перевала крут, и то не прямо под гору, а по косогору, карнизом на почти отвесном обрыве в 900 или 1 000 фут. вышины; самый гребень перевала не шире полутора сажен, т. е. пропорционально даже этой 1 000-футовой вышине, почти как лезвие ножа.

Спуск идёт к северо-востоку и приводит не к истоку Кара-кыспака, а к слиянию его двух вершин; далее дорога идёт вниз по Кара-кыспаку к юго-востоку. Долина его начинается, как и долина Кара-буры, широкой котловиной, разделённой на несколько сходящихся долин отлогими грядами.

Эта котловина к западу примыкает к крутой бесснежной стене, вдоль которой только что упомянутый спуск с Карабуринского перевала; со всех прочих сторон снеговые вершины, довольно плоские от предела снегов вверх, как белые шатры, но с крутыми спусками от предела снегов вниз.

Все эти покатости, кроме обрывистого западного края, покрыты мягкой и свежей зеленью альпийских пастбищ. Везде, и особенно на обрывах, рассеяны кусты стелющегося можжевельника, но уже в нижней части котловины Кара-кыспак, сажен 100 ниже соединения своих вершин и всё еще в нагорном лугу, врывается в глубокое ложе до 50 саж. ниже поверхности луга, а вслед затем входит в настоящее ущелье, по которому течёт около 17 вёрст, принимая множество ручьёв справа и слева из боковых долин, так что уже на седьмой версте сверху ущелья он образует поток сажен в десять ширины и более аршина глубины, с шумом и рёвом несущийся по камням между отвесными стенами.

Боковые долины везде замыкаются снежными вершинами; по отвесным бокам ущелья водопадами, сажен более 100 вышины, но узкими, как серебряные нити, окаймлённые яркою зеленью кустов, падают в реку частые, многоводные родники.

А река, более и более наполняясь и из ключей ущелья и от вливающихся снеговых потоков, кипит и бурлит непрерывным порогом между утёсами в несколько сот сажен, увенчанными вечным снегом. Верстах в семи от слияния вершин Кара-кыспака начинаются снеговые обвалы и тянутся вёрст на десять.

Эти обвалы обусловлены формой снеговых вершин по сторонам ущелья, сравнительно отлогие склоны которых (в 20 - 25°) вдруг срезываются почти отвесным краями щели. В лощинах отлогих склонов накопляются огромные массы снега, которые скользят по покатости и сваливаются в Каракыспакское ущелье, что бывает весной, в апреле и мае, судя по состоянию самого свежего, верхнего снега в обвалах, переходящего уже в конце июня в зернистый фирн.

Вместе с таянием он становится розовым, порастая красными одноклеточными, микроскопическими растениями (Protococcus nivalis). Обвалы, падая постоянно на одних и тех же местах и притом ежегодно, не перепружают реку так, чтоб она раздувалась и потом прорывалась; напротив, они образуют постоянные снеговые мосты с правильными полукруглыми сводами над рекой и без следов запруды и размытия по сторонам этих сводов.

Можно везде различать годовые слои снега, происходящие от того, что новый обвал падает на массы прошлогоднего и третьегоднего, окрепшие летним таянием и зимним промерзанием, и достаточно толстые, чтоб не быть разбитыми от его падения; словом, каждый новый обвал падает на готовый, крепкий постоянный снеговой мост.

Эти мосты сохраняют почти постоянные размеры; прибавка снега сверху вознаграждается его подтаиванием снизу и с боков, где он касается сильно нагреваемого летом камня скалистых краёв ущелья. Годовых слоев снега, каждый толщиной несколько сажен, а нижний всех тоньше, я замечал постоянно три, не больше и не меньше; следовательно, накопляющаяся в одну весну масса обвалов тает в продолжение двух лет.

Всех снеговых мостов семь: самый малый - верхний, два средних -- всех больше, в 400 - 500 саж. длины каждый; самый верхний обвал - на высоте 8 650 фут., нижний - на 1 200 фут. ниже. У предпоследнего обвала при повороте ущелья оно вдруг кажется заставленным колоссальными снеговыми горами, крутыми, остроконечными, как башни - это Наманганский хребет на левом берегу Чирчика, ближайшие снеговые пики которого еще в 15 - 20 верстах.

Вслед за этим поворотом ущелье расширяется, образуя свою нижнюю котловину, затем опять суживается; тут Кара-кыспак проходит под последним снеговым мостом и версты три ниже выходит в долину Чаткала, куда и впадает.

На 20-й версте течения, от слияния двух вершин до устья, падение Кара-кыспака доходит до 500 фут., следовательно, 125 фут. на версту; круче падения Иматры, которое не более 30 фут. на версту, но масса воды меньше.

В упомянутой нижней котловине скалы, особенно с правой стороны, отходят от реки почти на версту, она течёт между холмами из неслоистой глины и гальки, вышиной в несколько сот футов, образующими уступ между скалами и дном долины.

Эти холмы покрыты огромными зонтичными растениями (Umbelliferae, вероятно, Hyalolaena sp.), одевающими и южные предгорья Уртак-тау, которые состоят из таких же наносов. Верхняя граница этих растений находится приблизительно на 500 фут. над уровнем реки в этом месте, следовательно, всего около 8 000 или 8 100 фут. над уровнем моря; тут еще 29 июня я видел выпавший за ночь свежий снег, между тем как внизу у реки шёл дождь.

Вообще в мае и июне дожди часты на высотах более 4 000 - 5 000 фут., почти ежедневны между 4 и 7 часами пополудни, реже утром и ночью, и в июне выше в горах, чем в мае. Начиная с 8 000 фут. или немного ниже дожди во все летние месяцы перемежаются с снегом, впрочем, весьма скоро тающим.

Выше 9 000 - 9 500 фут. дождя уже нет, а постоянно снег; но и тут он тает едва выпав и даже по мере падения. Этот верхний летний предел дождей есть и крайний предел леса и кустарников; исключительно снеговой водой круглый год орошаются только альпийские травы и стелющийся можжевельник.

Рододендронов, которые в Альпах и на Кавказе обильно растут в горах над верхним пределом леса, а в Сибири и в горных лесах, я ни в Киргизнын-Ала-тау, ни в Уртак-тау не встречал, по крайней мере на отих высотах (Не встречал нигде и после, и никто на всей Тяньшанской системе, так что могу только подтвердить предыдущее замечание П. П. Семёнова.).

Верхняя граница берёз на Кара-кыс-паке гораздо ниже, чем на Кара-буре, именно в 7 450 фут., а там в 8 700 фут., что можно приписать тому, что долина Кара-кыспака вся вьётся между снеговыми горами, заслоняющими её с юго-востока, и с юго-запада в трёх верстах ниже начала леса, на высоте 7 100 фут., Кара-кыспак впадает в Чаткал, не представляя уже бродов в этой последней части своего течения.

Долина Чаткала имеет менее степной характер, нежели долина Таласа; по ней рассеяны рощи не только по притокам Чаткала, но и между ними, по котловинам с родниками.

Самое займище Чаткала тоже лесисто, но с частыми луговыми полянами, лес берёзовый, с ветлой, тополем и разнообразными, неизвестными мне кустами; из известных есть рябина и чёрная смородина. На высоте 6 350 фут. прибавляется ещё облепиха (Hippophae rhamnoides), достигающая тут большого роста - до 2 саж.; на высоте 6000 фут. - боярышник.

Края займища довольно круты, вышиной в 10 - 15 саж. и образуют первый уступ к горам; второй уступ состоит из упомянутых уже наносных холмов, неслоистая глина которых и валуны мне тоже кажутся ледниковым образованием.

Течение Чаткала крайне быстрое, на 30 вёрст от устья Кара-кыспака до Чинаш-кургана падение 750 фут. {Всё падение от устья Кара-кыспака до Ташкента не менее 5 000 фут. на пространстве 270 вёрст.}; бродов нет; ширина главного русла 20 - 25 саж., отделяющиеся от него боковые протоки ничтожны; этой гораздо большей собранностью вод в один стремительный поток Чаткал (верхний Чирчик) отличается от многопроточного Таласа; притом он гораздо многоводнее, ибо питается несравненно более значительными массами снегов, особенно из Наманганского хребта, да и из Уртак-тау, которого южные долины прорезаны не в склоне, преимущественно бесснежном, как северные, а в широкой снеговой площади, составляющей вершину хребта, что видно и при сравнении Кара-кыспака с Кара-бурой.

И вдоль всего Чаткала, как на Кара-кыспаке, вечные снега на отрогах между поперечными долинами начинаются уже верстах в четырёх-пяти от подошвы гор. Течение Чаткала, при всей стремительности, ровно и без порогов, что делает его удобным для сплава леса в Ташкент {Попытки сплава были, и я видел на Чаткале выкинутые на берег бревна, ниже Чинаш-кургана Чаткал прорывается узкими ущельями и тут порожист.}.

Образуется Чаткал из Кара-кыспака и Кара-кульджи; последняя сама образуется из нескольких потоков, сливающихся уже в общей долине, по выходе своём из гор. Вытекают они преимущественно из короткого, покрытого огромными массами снега меридионального хребта, или горного узла, между Уртак-тау и Наманганским хребтом; из обоих Чаткал получает множество притоков, на каждых 3 - 4 верстах. Наманганский хребет ещё выше Уртак-тау, и уже ближайшие к его подошве вершины поднимаются до 15 000 - 16 000 фут.; снега покрывают более половины его вышины.

Принимая снежную линию в конце июня на высоте 11 000 фут. (по измерению бесснежного перевала на Уртак-тау), подошву гор в 6 500 - 7 500 фут. (около 500 фут. над уровнем Чаткала), получаем от подошвы до снегов высоту в 3 500 - 4 500 фут., - под снегами большую, даже если бы казалась равной, так как снега дальше, следовательно, не менее 5 000 фут., а скорее более; всего же над уровнем моря 15 000 - 17 000 фут.

Гребень Наманганского хребта, т. е. средняя высота промежутков между пиками, однако не выше, чем на Уртак-тау, но пики гораздо значительнее поднимаются над ним. В их промежутках чернеют обрывы в несколько тысяч футов вышины, почти отвесные, на которых снег не держится; формы пиков, то остроконечных, то похожих на зубчатые башни с верхними снежными платформами и снегом же покрытыми контрфорсами, необыкновенно разнообразны и живописны.

В такой-то величественной обстановке снеговых гор, около которых беспрестанно то сходятся, то разбегаются тучи, цепляясь за утёсы, красуется под ярко-синим небом долина Чаткала, с своей свежей зеленью, с рассеянными рощами, светлой и быстрой рекой и её лесистым займищем.

Киргизские зимовки в займище реки доходят до 6 400 фут., следовательно, немного выше верхней границы облепихи (В упоминавшемся выше первом издании этого отчета я полагал на Чаткале суровую зиму; теперь, по аналогии с другими долинами Тянь-шаня, защищенными от всех ветров снеговыми хребтами, поднимающимися выше зимних снеговых туч, скорее думаю, что чаткальская зима малоснежна и не сурова, как на Иссык-куле, а растительность поддерживается весенними и летними дождями.); это ограды для скота из натасканного валежника, следов жилья нет, и потому можно думать, что они и здесь зимуют в своих летних войлочных кибитках, как я потом видел зимой в западной части Заилийского Ала-тау, близ Суок-тюбе.

Зимуют на Чаткале кара-киргизы рода сару. По Чаткалу мне удалось спуститься вниз от устья Кара-кыспака только на 45 вёрст до высоты 6 000 фут. Тут он течёт всё на юго-запад, но немного далее виден его поворот прямо на запад. Вдоль его правого берега идёт не главный хребет Уртак-тау, а отрасль; между ею и главным хребтом ещё есть большой горный поток (Это Адын-аульаэн, приток Пскема, другой вершины Чирчика.

От хребта, названного здесь Уртак-тау - водораздельного между Таласом, Ассой и Арысом с северной стороны, и Чирчиком с южной, отделяются к юго-западу, как оказалось после 1864 г., несколько хребтов между вершинами Чирчика, а не один вдоль Чаткала, ла его правом берегу.), у вершин которого найдена в обвалах медная руда, именно медная зелень.

Руду мы с Фрезе видели, но не её месторождения. С Чаткала мы возвратились в Аулие-ата той же дорогой по Кара-кыспаку и Кара-буре; потом мы осмотрели долину Арыса в северный склон Уртак-тау на запад от Аулие-ата, я один - Боролдайские горы и плоскую возвышенность, а Фрезе - северный склон Кара-тау.

Из Аулие-ата мы пошли 7 июля по Чимкентской дороге, которая пересекает в 12 верстах от города реку Ассу, близ южной подошвы небольшого хребта Улькун-бурул, принадлежащего к системе Кара-тау. Вёрст на пять от Аулие-ата еще идут огороженные глиняными стенками городские поля с разбросанными между ними садиками; они орошаются из Таласа; потом весьма плоский, пустынный водораздел между Таласом и Ассой и такой же спуск к последней реке, из которой проведены немногие оросительные канавы, с яркой зеленью по краям, камышом и одичавшей люцерной (Medicago sp., по-киргизски джанышкэ).

Между этими канавами мергельная степь с серой растрескавшейся почвой и самой тощей растительностью из редких, увядших полынок и тщедушных кустиков Ephedra. Долина Ассы тоже не луговая, а занесена галькой; сама река течёт многими протоками, широкими в 8 - 10 саж., но мелководными, не глубже аршина.

Судя по руслу, Асса весной должна, однако же, сильно прибывать и бурлить. Тотчас за Ассой поднимается плоский увал, такой же пустынный, как и её правый берег; он усеян мелкой галькой с Улькун-бурула, преимущественно из твёрдого известняка и сердолика, который в Улькун-буруле лежит толстым пластом.

На первом уступе над Ассой зеленеет на выведенном из неё арыке густой сад какой-то аулиеатинской дачи, которую мы нашли необитаемою; кругом голая пустыня и могильная тишина, а вид всё-таки великолепный, благодаря возносящимся над степью снеговым вершинам Уртак-тау.

Вправо к северу к небольшому озеру Ак-куль, в которое впадает речка Куюк, степь приметно понижается; являются уже солонцы с Salicornia herbacea, на высоте около 1 700 фут., вычисленной по измеренным высотам хребта Куюк и Бийлю-куля.

Горы Куюк сланцевые, покрыты тощей травой, из кустов почти один шиповник; дорога входит в них скалистым ущельем реч. Куюк. Поднявшись этим ущельем, мы вышли на плоскую возвышенность, по которой течёт река Терса, впадающая в Ассу; спуск с Куюкского перевала к Терсе весьма короток, версты в три, и крайне отлог.

На вершине перевала множество родников, - это самые южные родники знаменитого в древней географии Средней Азии урочища Мын-булак, которое Сюань-цзан помещает недалеко к западу от Таласа. Упоминаемые им высокие горы, к которым прислонено урочище Мын-булак, суть Уртак-тау.

Знаменито это урочище тем, что тут было в VII веке, когда его посетил Сюань-цзан, летнее кочевье турецких ханов {Humboldt. "Central Asien übers, v. Mahlmann, I Band, I Theil, главы о Тянь-шане и Болоре.}, и теперь киргизы считают Мын-булак лучшим летним кочевьем между Чу и Сыр-дарьёй.

Больших деревьев, упоминаемых Сюань-цзаном, теперь на Мын-булаке нет (Уцелели в примыкающих к Мын-булаку с запада частях Кара-тау, у верхнего Боролдая, где я в 1866 г. видел ясени и высокоствольный боярышник (Crataegus sp.), последний до 20 фут., или около 3 саж. вышины и около 2 арш., или почти до 5 фут. в обхвате.), но всё еще есть тёплое лето, с жарами, однако, не свыше 25°R, есть хорошие пастбища с густо растущим, питательным кипцом и множество светлых ключей.

От южных склонов Уртак-тау Мын-булак Сюань-цзана отделяется долиной реки Терсы, - но теперешнее урочище Мын-булак и от Терсы отделяется невысокой сланцевой грядой. Долина Терсы богата сочными лугами, течение её представляет скорее характер степной речкп, нежели горного потока, каковы большая часть зачуйских рек; оно состоит из омутов почти стоячей воды, соединённых мелководными, довольно быстрыми, однако вовсе не стремительными перекатами.

Боковые протоки, весьма незначительные, расширяются в небольшие болотистые озерки. На Терсе много водяной птицы, особенно гусей и куликов, уток довольно мало. В прибрежной степи во множестве встречаются дрофы и степные рябки (Pterocles arenarius).

B лугах по Терсе стрепеты, зимой я тут видел много следов диких степных кошек (Felis manul), корсаков и лисиц. Вытекает эта река из восточного склона гор Кулан, принадлежащих системе Кара-тау, западный склон которых даёт начало одному из истоков Арыса, - но истоки последнего гораздо южнее.

Притоков у Терсы немного, главные текут с Уртак-тау, Ак-сай, а Кок-сай из-под высоких пиков того же имени, но в её долине и даже в русле много родников. Дорога от Терсы к истокам Арыса поднимается наискось отлогой покатости, идущей от Уртак-тау к реке; эта покатость с наносной почвой, в которой я, однако, не заметил валунов, изрыта множеством оврагов с ключами и небольшими ручейками.

Долина Арыса, как далее на восток долина Терсы, отделяет каратаускую систему гор от Уртак-тау; водораздел между Арысом и Чак-паком, притоком Терсы, соединяет Уртак-тау с хребтом Кулан каратауской системы. Этот водораздел от Уртак-тау идёт едва приметной плоской возвышенностью, постепенно понижающейся к северу.

У истоков Арыса вдруг на этой возвышенности довольно круто поднимается известняковая гора, за ней седловина и далее уже частые скалистые вершины хр. Кулан, которые до истоков Терсы всё возвышаются, а далее к северу понижаются.

Этот хребет Кулан есть Мынбулак-тау гумбольдтовой карты при его книге о Средней Азии, сочтённый Гумбольдтом за крайнее северное продолжение Болора. У южной подошвы горы, начинающей Куланский хребет, несколько глубоких ключевых водоёмов дают начало довольно значительным ручьям, которые, протекши по 2 - 3 версты, сливаются и образуют Арыс.

Масса его вод скоро прибывает, так что долина наполнена частыми и сильными ключами; многочисленны тоже и речки, впадающие в Арыс, справа из каратауской системы и слева из Уртак-тау; последний хребет к западу вниз по реке все понижается и у урочища Яски-чу, верстах в 45 от истоков Арыса, кончается крутым мысом, не выше 2 000 фут. над уровнем реки, который тут имеет 1 950 фут. абс. выс. Западнее этого мыса есть ещё небольшая известняковая возвышенность, отделённая от него сухой плоской долиной в версту ширины.

Небольшие пятна вечного снега, еще продолжающиеся на Уртак-тау к западу от истоков Арыса, кончаются против устья Сары-булака, в 20 верстах выше Яски-чу. Что же касается до гор каратауской системы, подходящих к Арысу между его истоками и Яски-чу, то это, собственно, отлогая юго-западная покатость хребта Кулан, которая у Арыса кончается довольно крутым уступом. Глубокие долины правых притоков Арыса разделяют эту покатость на несколько кажущихся хребтов, направленных с северо-востока к юго-западу.

Каратауская система примыкает к Западному Тянь-шаню не одной только связью хребет Кулан с Уртак-тау, только что описанной. Она с ним ещё соединяется по связи хребта Куюк с хребтом Ча-арча, который, как сказано выше, орографически соединяется с Киргизнын-Ала-тау, а геологически и с ним и с Уртак-тау.

Урочищем Яски-чу кончается верхнее течение Арыса; тут он из горной долины входит в степь, совершенно ровную, или, вернее, едва приметно возвышающуюся от краёв речного займища, которые образуют с каждой стороны крутой, часто обрывистый уступ сажен в шесть-семь вышины.

Этот уступ, так же, как и дно долины, состоит из наносных почв, сама река течёт тоже в довольно глубоком русле. До Яски-чу она быстро течёт по гальке с довольно ровной, незначительной глубиной; у этого урочища являются омуты, более глубокие (до сажени), с более медленным течением; эти омуты далее вниз становятся всё глубже и чаще, и их перемежность с бродами характеризует среднее течение реки, до устья Бадама.

Броды, впрочем, тут не мельче аршина; дно более и более иловато, местами песчано. Среднее течение Арыса от верхнего отличается и тем, что ключей в долине меньше, притоки гораздо реже, но зато больше: справа Борол-дай, слева Машат, Ак-су и Бадам; на последней реке стоит Чимкент, впрочем, ещё другие речки текут к Арысу между Магнатом и Бадамом, но не доходят до него, а разводятся на оросительные канавы.

Нижнее течение Арыса простирается на 70 вёрст от устья Бадама до Сыр-дарьи; тут течение тихо, глубина от брода у устья Бадама постепенно увеличивается, так что Арыс уже доступен пароходам с 4-футовой осадкой; от Сыр-дарьи вёрст на 20 вверх по Арысу поднимаются рощи из джиды (Eleagnim angustifolia), туранги (Populus diversifolia) и колючки (Caragana sp.).

В июле мы пришли к Чимкенту, спустились потом по Бадаму и у его устья переправились через Арыс. Тут мы с Фрезе разделились: он отправился в Туркестан, откуда перешёл Кара-тау Турланским проходом, прошёл в поселок Чолак, сделал экскурсию к каменноугольному залеганию на ручье Кумыртас к югу от Чолака и вернулся в Аулие-ата степью, вдоль северного склона Кара-тау, а я прошёл по Бугуни, пересек Кара-тау у её истоков и вернулся в Аулие-ата мимо озера Бийлю-куль и хребтом Улькун-бурул.

Опишем теперь эти местности к северу от Арыса; места к югу от Арыса будут описаны далее, так как я их мало видел в июле, а более осмотрел позднее - в сентябре. Но сперва несколько слов о долине Арыса. Она замечательно плодородна так же, как и земли на левом берегу, везде, куда только можно провести воду, а в самой долине это нигде не представляет затруднений.

Но некоторого и даже порядочного плодородия при орошении достигают все возможные почвы Зачуйского края и Арало-каспийской котловины, даже те, которые без орошения не производят ни былинки, как серые глины в Хиве или красные под Улькун-бурулом, близ Аулие-ата, а плодородие Арысской долины, роскошный рост в ней люцерны {Джанышкэ, Medicago sp., может быть известный китайский Му-сюй.}, пшеницы, джугары {Holcus sp. - вроде сахарного сорго.

Стебли, впрочем не очень сладки; зерно идет на крупу, а листья на корм скоту; также и молодые стебли. Старые стебли идут на топливо.}, кукурузы, кунака (Трава, похожая на Alopecurus, считается отличным кормом для лошадей, особенно скошенная с незрелыми семенами; спелые осыпаются и слишком мелки для зернового фуража.

Кокандцы и киргизы из них делают крупу.}, выходят из ряда вон. Колосья кунака, вместо аулиеатинских в 1,5 дм. длиной при толщине1,5 дм., достигают 3 дм. длины и 1 дм. толщины; зёрна не с маковое величиной, как под Аулие-ата, а почти с просяное; джугара до 1,5 сажени; стебли в два пальца толщиной; она растёт часто, стебель к стеблю, так что корни сплетаются; кукуруза почти так же крупна, но растёт не так часто; урожай пшеницы сам-30, люцерна еще для четвёртого покоса вырастает более аршина и ложилась бы, если бы этому не мешала её густота, стебли друг друга поддерживают, ложатся только крайние; наконец, дыни и арбузы великолепны.

Хорошие сенокосы и естественные луга не засеваются ничем, а только орошаются.

Такое плодородие зависит и от состава почвы, которая везде в долине Арыса есть жирный черноватый ил, рыхлый, удобный для распашки, но, вместе с тем, удерживающий влагу; он состоит из глины, тончайшего песку, извести и перегноя и образовался от выветривания глиняных сланцев и кремнистых известняков: перегной, вероятно, из бывших на Уртак-тау лесов, как уже объяснено по поводу подобных почв между Токмаком и Мерке.

Леса по Арысу нет, кроме небольших искусственных насаждений вётел и отчасти тополей в его долине. Хороши и почвы на левом берегу Арыса по степным увалам и предгорьям Уртак-тау; они весной без орошения быстро и густо зарастают злаками, которые, разумеется, уже в мае засыхают, но доросши до состояния порядочного степного сенокоса.

Такими же злаками и по такой же почве покрыты последние горные уступы и правого берега, но только до Яски-чу; далее степь по правому берегу становится всё хуже и хуже, порастает редкими полынками, а между устьями Боролдая и Бадама уже и солянками, преимущественно иссегиком, Anabasis aphylla; настоящих Salicornia еще нет, верхний предел иссегика находится здесь около 1 550 фут. над уровнем моря, близ устья Боролдая,-- но растёт он только на нижнем уступе степи у самой реки; этот уступ пересечён множеством сухих крутоберегих оврагов.

Верхний уступ, поднимающийся всего на 200 фут. над этим нижним, составляет волнистую возвышенность с наносной почвой из песчанистого суглинка, весьма сухую, заросшую тощими злаками, преимущественно Festuca ovina, отчасти стручковыми растениями, особенно колючим Alhagi camelorum, не вьющимся Convolvulus и редкими кустиками баялыша - Atraphaxis; есть и полынки. Эта возвышенность идёт от Боролдайской гряды между реками Боролдаем и Арысом с южной стороны, Бугунью - с северной.

Такие же степные увалы идут от подошвы горных хребтов и между всеми протоками Арыса, - но на север от него каждый состоит из нескольких рядов округлённых, весьма отлогих холмов, а на юг они представляют возвышенные равнины, пересечённые крутыми и глубокими логами, что, мне кажется, связано с высотой гор, выветривание которых образовало эти наносы, - именно к югу от Арыса горы гораздо выше и масса наносов значительнее.

Долина Бугуни, куда мы перешли с Арыса, возвращаясь из-под Чимкента, также покрыта полями, естественными и искусственными лугами, с группами ветёлок, как и долина Арыса. Культурные растения те же, как и на Арысе, но растут хуже, кроме дынь, которые созревают раньше; почва несколько менее чернозёмиста, а особенно орошение скудное.

Бугунь - маловодная речка; уже вёрст 30 выше своего соединения с Чиликом (Река Чилик образуется из ключей, выступающих в сходящихся тут сухия руслах Бугуни, Чаяна и Арыс-тамды, которые все вытекают из Кара-тау, но затем иссякают в подгорной степи.

В 1864 году киргизы нам называли Бугунь притоком Чилика, она превращается в сухое русло; вёрст на 15 выше вода остаётся в омутах, и то в тех, где сочатся небольшие родники. Ближе к горам больше ключей, и является сплошное течение.

Близ вершин Бугуни, между хр. Кулан и Боролдай с их отрогами к югу и грядой, собственно называемой Кара-тау, к северо-западу находится соединяющая эти хребты возвышенная площадь не выше 3 500 фут. над уровнем моря, изрытая глубокими лощинами.

В них растёт кустарник, преимущественно боярышник; он здесь выглядит деревьями с прямым и толстым стволом до 2,5 саж. вышины и 1,5 фут. толщины. Названная площадь представляет две слабые покатости - к востоку-северо-востоку и западу-юго-западу; обе кончаются довольно крупами склонами; западный пересекается Бугунью, которая течёт сперва к западу, потом к югу, наконец, опять к западу, сохраняя последнее направление и по выходе из гор; у подошв западного склона есть ещё предгорие, низкие холмы кристаллического известняка, пересекаемые Бугунью.

Восточный склон богат ключами, вытекающими из-под конгломерата, который покрывает вершину перевала, но не образует водораздела. Уступ над ним пересечён оврагами, направленными к западу. Сам водораздел у подошвы конгломератового уступа образует площадь с ключами без истока, ровную; версты в две ширины; у её восточного края начинаются уже овраги, заросшие кустарником, преимущественно боярышником; в них нередки козули (Cervus capreolus var. pygarga).

В этих-то оврагах видно залегание известняка на метаморфическом глинистом сланце; из них выходят ручьи, прорывающие передний к северо-востоку хребет, начало Кечкене-Кара-тау (малого Кара-тау); такие же два хребта - один главный, другой пониже к северу от него, с промежуточной продольной долиной - заметил Фрезе у Чолака, гораздо западнее.

К северо-западу от истоков Бугуни каратауская система суживается, вместо высокой площади, пересечённой оврагами, является крутой, зубчатый гребень гор {Тогда я еще недостаточно знал Кара-тау. За этим высоким гребнем, с которого текут Бугунь и Чаян, следует к западу у иски ов Арыс-тамды наибольшее понижение Кара-тау; затем, к Турланскому проходу и пикам Мынджелки, - его наибольшие высоты.

См. далее поездки 1866 г. и общую орографию края.); направление водораздела меняется и до реч. Кумыр-тас идёт к западу, с лёгким южным уклонением, а потом к западу-северо-западу; Кечкене-Кара-тау составляет его северные предгория, отделённые от главного хребта продольной долиной,-- но здесь в этих предгорьях Фрезе заметил, по дороге от озера Кызыл-куль к речке Кумыр-тас, уже не каменноугольные сланцы и песчаники, а глиняный сланец.

Каменноугольные пласты обнажаются в продольной долине; у реч. Кумыр-тас есть и самый уголь, чёрный; его найдено три пласта: два тонких и один в сажень толщины; все падают к югу под углом 45 - 50°. В сопровождающих эти пласты сланцах Фрезе нашёл много Calamites.

В результате общих наблюдений его и моих мне кажется, что в кара-тауской системе есть несколько небольших каменноугольных бассейнов, разделённых приподнятыми метаморфическими породами. Вёрст тридцать западнее Кумыр-таса, при повороте водораздела к северо-западному направлению, Кара-тау ещё суживается, но зато возвышается; тут он достигает своей наибольшей вышины, до 7 000 фут.; вершины у перевала, у Турланского прохода из Азрета (Туркестана) в Чолак, по измерению Фрезе, произведённому гипсометром, - в 6 800 фут.

Это почти вдвое выше перевала между вершинами Бугуни. На этой вершине Фрезе нашёл отвалы белой свинцовой руды, но самой жилы не нашёл. Жил, впрочем, в окрестностях, по словам киргизов, много; руда, сколько известно, выламывается киргизами у выходов этих жил без правильных горных работ.

Она легкоплавкая, и киргизы плавят её на огне из хвороста. Свинец продается в Азрете, откуда идёт в Ташкент и далее в Коканд и Бухару. Ещё вёрст сорок западнее Туланского прохода, до Сузака, Кара-тау сохраняет свою высоту; тут на нём растут Juniperus pseudosabina большими для этого края деревьями: стволы дают двухсаженные брёвна, вершков до десяти в отрубе.

Замечу, кстати, что это дерево чем западнее, тем больше. Около Иссык-куля у восточного конца его стволы бывают уже довольно толсты, но стелются по земле, только ветви вверх торчат; стоячие стволы в ущелье Буам удивили П. П. Семёнова. В Киргизнын-Ала-тау у Урянды стволы уже дают брёвна до 2 саж., но более деревьев низких, хотя и толстых, не выше 2 - 3 аршина.

Ещё к юго-западу, на Кара-буре, преобладают высокоствольные в 1,2 саженей, даже до трёх, а ещё западнее, в Чимкенте, я видел уже трёхсаженные брёвна из того же Juniperus, что предполагает деревья гораздо больших размеров, и эти брёвна были 8 - 10 вершков толщины, следовательно, деревья с корой почти двухфутового диаметра.

Эти брёвна были привезены с вершин Бадама; я там не был и на корню деревьев не видал. Но виденные мною можжевельники имеют вообще ствол без ветвей до половины всей вышины, потом ветви часты, не длинны (длина их в четверть вышины дерева или меньше) и не толсты; верхушка дерева вообще обломана.

Увеличение роста можжевельника к западу в Тянь-шане совпадает с уменьшением вообще лесов, причём высокоствольный заменяет растущие восточнее ельники. Местами, например, на Кара-арче, можжевельник является уже на высоте 3 000 фут., спорадически, ниже берёз, и потом выше их по утёсам, и замечательно, у этого крайнего нижнего предела он такой же стелющийся, как и у крайнего верхнего.

Лучшие образчики, самые крупные, я видел на высоте 7 000 - 8 000 фут. Близ Сузака северные предгорья Кара-тау покрыты уже саксауловым лесом {Так я слышал, но полагаю, что тут нет и предгорий, а к подошве хребта подходят саксаульники подгорной степи, может быть, слабо холмистой.}, что не означает их большой вышины; далее к западу хребет становится безлесным и постепенно понижается; высоты его не измерены.

Кечкене-Кара-тау кончается между речкой Кумыр-тас и Турланским проходом; в самой высокой своей части Кара-тау представляет один хребет. Но к западу от Туркестана опять тянется вдоль Кара-тау невысокий хребет, параллельно главному, только уже вдоль его южной стороны.

Северный склон круто падает в степь. Степь между Кара-тау и Сыр-дарьёй способна к возделыванию только у речек, где и есть поля. Эта степь чем западнее, тем ниже, солонцеватее и бесплоднее. Лучшие в ней места на север от Арыса находятся у реч. Арыс-тамды, к северо-западу от реки Бугуни, к югу от Турланского перевала; далее к западу речки из Кара-тау все короче и короче, наконец, одни ключи: все эти речки теряются в степи, не доходя до Сыр-дарьи; между ними и Сыром, к западу от Яны-кургана растет густой саксаул, который на северной стороне Кара-тау, у Сузака, ещё гораздо восточнее подходит к подошве гор, но далее к востоку опять отходит.

Между Чолаком и Аулие-ата Кечкене-Кара-тау спускается к степи широкими, довольно крутыми уступами, изрытыми сухими лощинами; эти уступы, сухие и бесплодные, состоят из наносных почв. У их подошвы много солонцов, есть солёные озёра.

Речки, вытекающие из Кечкене-Кара-тау, довольно редки и текут только в рытвинах его наносных предгорий, теряясь почти при самом выходе в степь. Только у Чолака и Сузака есть возможность орошения, там есть и пашни и сады.

Кустарники есть у речек, например, тальник; на степи редкий баялыш; саксаул и джузгун растут, отступя от подошвы гор, у низовьев Таласа и Чу, в песках. Окрестности Бийлю-куля тоже солоноваты, на солонцах есть Salicornia herbacea, но само озеро почти совершенно пресное, хотя на плоских берегах, весной им заливаемых, и выступает соль.

Озеро это окружено густыми камышами, жилищем многочисленных кабанов, иногда и тигров; из птиц множество диких гусей, цапли, кулики и фазаны, а уток мало, как на Терсе. Высота Бийлю-куля над уровнем моря 1 500 фут.; длина около 20 вёрст, с северо-северо-запада к юго-юго-востоку, ширина 8 вёрст; форма почти параллелограма.

Кроме Ассы, Бийлю-куль принимает множество ручьёв, летом пересыхающих; Асса его протекает и вливается, наконец, в Ак-куль, всё еще между широкими плоскими холмами из каратауских наносов. Все течение Ассы около 120 вёрст, единственный приток по выходе её из ущелья Уртак-тау, но зато довольно значительный, есть Терса.

Асса принимает, таким образом, все воды с северного склона Уртак-тау, между вершинами р. Кара-буры, впадающей в Талас, и вершинами Арыса с пространства 45 вёрст вечных снегов, - но воды почти только снеговые, потому и сильно убывают к концу лета.

Арыс почти вовсе не питается вечными снегами, а только зимними, весенними и осенними, которых вода при таянии уходит в известняки и образует бесчисленные постоянные ключи. Эта река гораздо многоводнее, нежели Асса, и гораздо лучше держит воду летом.

Главные свои притоки Арыс получает тоже с западного Уртак-тау, преимущественно из хребта, отделяющегося от Уртак-тау у истоков Машата, верстах в двадцати к юго-юго-востоку от урочища Яски-чу; этот хребет направляется к юго-западу и кончается верстах в пятнадцати от Чирчика, в тридцати к западу-северо-западу от Ташкента.

Из этого хребта, верстах в шестидесяти к юго-западу от истоков Машата, вытекает и Бадам -- самый значительный из притоков Арыса, имеющй 90--100 вёрст течения, если не больше; его истоки считаются в 70 верстах от Чимкента, что несколько преувеличено, а устье от Чимкента в 45 верстах, измеренных съёмкой.

Разумеется, тут принимается в расчёт длина долины, а не течение, которое на каждой сотне сажен представляет несколько крутых извилин.У истоков Бадама отделяется от только что упомянутого хребта, направляясь прямо к западу, не слишком высокий, узкий, довольно длинный (в 45 вёрст) отрог, Казыкурт-ата, дающий начало левым притокам Бадама.

Отделившись от главного хребта, он постепенно понижается, но у конца опять возвышается и оканчивается крутым двуглавым пиком, который над равниной поднимается почти вдвое выше непосредственно ему предшествующей части хребта.

На этой вершине, уже начиная с сентября, идёт снег вместо дождя, впрочем, до ноября и на ней снег не держится постоянно, а часто совсем сходит, что показывает высоту около 7 000 фут. Этот-то собственно пик, даже не весь кончающийся им хребет, носит у местных жителей имя Казыкурт-ата {Как отдельная вершина Казыкурт-ата у жителей Чимкента и Сайряма и у соседних киргизов считается той самой горой, где остановился Ноев ковчег.}, которое Гумбольдт (в искажённой транскрипции, Kosyurt) присвоил мнимому меридиональному хребту, продолжению Болора, между Сыр-дарьёй и истоками Арыса.

На позднейших картах до самого 1864 г. это имя присвоено уже не меридиональному хребту, а всему Уртак-тау, от Сусамыра до его крайнего западного конца, между тем как в действительности это имя одной горы, находящейся прямо к югу от Чимкента.

Впрочем, и весь Уртак-тау, как я уже заметил, говоря об истоках Чир-чика, не есть один длинный хребет, а состоит из множества коротких, направленных то с северо-востока к юго-западу, то с юго-востока на запад-северо-запад, то с востока на запад и образующих вместе непрерывный, хотя извилистый водораздел, по которому Казы-курт и считался настоящим окончанием Уртак-тау, но, по непрерывности в одном направлении годного гребня от самих истоков Кара-буры, настоящим западным концом Уртак-тау должен считаться хребет между Арысом (Тем более, что водораздел важнее Казыкуртовского, именно между Сыр-дарьёй и степными реками, у истоков Арыса переходит с Уртак-тау на хр. Кулан.} и Машатом, как сказано выше.

Что же касается до Казы-курта, то он отделяет притоки Бадама, следовательно, и Арыса, от вершины текущего южнее Келеса, который с Чирчиком сообщается канавами, проведёнными для орошения Ташкента и его окрестностей. От горы, собственно называемой Казыкурт-ата, идёт плоская, расширяющаяся между Арысом и Чирчиком возвышенность с отдельной, довольно высокой сопкой к юго-западу от Чимкента, к юго-востоку от впадения Бадама в Арыс.

Что же касается до хребта, идущего от истоков Магната к юго-западу к Чирчику, то он отделяет Келес от какой-то значительной горной реки (Уйгума.), между которой и Чирчиком есть ещё снеговой хребет. Так изображено на карте, судя по тому, что мы видели из долины Чир-чика, Келеса, Бадама, Машата и Арыса, из окрестностей Чимкента и Ташкента, но верны тут только два хребта - направо от Чаткала (верхнего Чир-чика) и налево от Келеса.

Оба параллельны между собой; в промежутке между ними может быть и несколько параллельных им хребтов и несколько значительных горных речек {Так потом и оказалось; карта, здесь упоминаемая (во многом неверная), напечатана при Записках Географического общества по общей географии, т. 1, 1867.}, из которых мне известна пока только ближайшая к Чирчику.

Степи у подошвы только что описанных гор, к югу от Арыса, все, насколько я мог видеть, почти с одинаково плодородной почвой, судя по их природной растительности, которая состоит из разных злаков, вообще густо растущих, из Alhagi camelorum и многих других, преимущественно стручковых и сложноцветных трав; кустарников здесь нет.

Но возделаны эти степи далеко неодинаково, что, как и во всём описываемом крае, зависит от местных условий орошения. Самая сильная культура и густое оседлое население находятся между Арысом, Бадамом, Машэтом и горами, дающими начало двум последним рекам и промежуточной Ак-су, кроме которых для орошения служат ещё многие небольшие речки между Машатом и Бадамом, ключевые, вытекающие в логах между подошвой гор и Арысом, какова, например, Бюрю-джар, правый приток Бадама, и сильные ключи в этих логах, как, например, под самым Чимкентом, где из одного родникового бассейна течёт ручей, достаточный для орошения всех городских садов и ещё для нескольких небольших мельниц в городе.

Затем порядочное орошение и соответственное ему оседлое население есть ещё между Бадамом и его левым притоком Сасык, вытекающим из Казыкурта; эти места по Арысу, Бадаму и Машату суть житница бывшего Ташкентского ханства, из коей, кроме собственного продовольствия, вывозят хлеб в Аулие-ата, Туркестан и Ташкент.

Кроме растений, возделываемых в долине Арыса и уже упомянутых выше, на Бадаме и Машате разводят ещё хлопок и кунжут; тут, около Манкента, находится северная граница хлопка, но он может расти и севернее, судя по опытам Кузнецова в Алматах; даже в Гурьеве, на устьях Урала, сеянный для опыта хлопок, разумеется, травянистый (как здесь), родился хорошо.

Только уже в Алматах и семенные капсюли (коробочки) мельче и волокна короче, нежели под Чимкентом; чимкентский хлопок, в свою очередь, по величине капсюлей и длине волокна, хуже ташкентского, а тот - бухарского; гурьевский же такого низкого достоинства, что его продажная цена не может окупить издержек возделывания.

Хлопок, даже травянистый, требует продолжительного лета; под Чимкентом он в июле цветёт; есть, впрочем, и незрелые капсюли; зрелые появляются в конце сентября, но более в октябре. Под Ташкентом, в первых числах октября, я видел на одной и той же десятине зрелые капсюли, незрелые и даже цветы; хлопок тут перенёс 15 сентября мороз, побивший плети дынь и арбузов.

В Чимкенте в октябре треть хлопка, однако, погибла, не давши зрелых капсюлей; в Алматах, вероятно, погибает половина, в Гурьеве и того больше. В Манкенте, близ Чимкента, я видел собранные уже хлопковые капсюли; их собирают постепенно, по мере вызревания.

Это облегчается тем, что поле для орошения разбито на четырёхугольники 1,2 - 2 квадратных саженей, разделённые валиками. Собираются капсюли завядшие, но ещё не лопнувшие, и раскладываются на солнце, где они и лопаются.

Эти заметки могут пригодиться для решения вопроса об акклиматизации травянистого хлопка в Южной России, подробное развитие которого удалило бы меня от настоящего предмета. В городских садах между Арысом и Бадамом растут виноград, персики, абрикосы (урюк), садовая джида {Eleagnus hortensis с желто-красноватыми, довольно крупными плодами, величиной с оливку; у дикой джиды, Eleagnus angustifolia, плоды, даже эрелые, серо-зеленого цвета и мельче.}, грецкие орехи и шелковица; я не слыхал, однако, чтобы здешние жители занимались шелководством, как то известно про оседлое кокандское население к югу от Сыр-дарьи; потому можно думать, что шелководство если здесь и существует, то не очень распространено.

О рельефе степи к югу от Арыса, о её крутоберегих лощинах уже сказано; прибавим здесь, что эти лощины часто весьма широки - 200 - 300 саж., и даже в версту шириной. Судя по оросительным канавам, выходящим из этих лощин, можно заключить, что степь от Арыса понижается не сплошной покатостью, а уступами.

Реки текут в глубоких долинах, и притоки Арыса глубже, чем он сам. У Магната оба берега высоки и местами образуют крутке утёсы до 500 фут. над рекой, именно у дороги из Аулие-ата в Чимкент. У Бадама левый край долины крут и обрывист, но не выше 100 фут.; от него к водоразделу от Казы-курта идёт ещё весьма чувствительная покатость вёрст в 20, с множеством крутоберегих лощин; главная долина тут долина Сасыка, которая с Казы-курта течёт к Бадаму, но доходит до него только весной.

У Арыса, как уже сказано, оба края долины круты, но не высоки. Недалеко от Чимкента ломают гипс и каменную соль; последняя попадается в правильных кристаллах до кубического вершка, судя по виденным мною в городе образчикам; но месторождений мне не удалось осмотреть.

Куски гипса встречаются на увалах между Чимкентом и горой Казыкурт-ата; вытекающая из этой горы реч. Сасык солоновата {Однако и после я не получил никаких сведений о каменной соли близ Чимкента.}. Места к югу от Бадама я вообще осмотрел только по дороге из Чимкента в Ташкент, в начале октября; за Сасыком эта дорога входит в скалистые восточные предгорья Казы-курта и выходит из них по притоку Келеса; тут степь становится волнистой, с отлогими холмами, которые, впрочем, к Келесу и его притокам спускаются довольно круто.

Келес, шириной в 6 - 7 саж., мелководен, редко где глубже 1,2 аршина, а в нечастых омутах не более 1,2 аршин; берега его в долине круты, но весьма низки, высотой в аршин; течение умеренно быстрое, дно иловатое или песчаное; изредка, подходя к краям долины, Келес омывает крутые яры до 10 саж. вышиной, состоящие, главным образом, из наносных почв.

Долина его довольно широка, до 2 вёрст, с множеством хлебных полей, люцерны тут значительно меньше, а хлопка я и вовсе не видал. Почва иловатая, как на Арысе, но менее чернозёмна; орошение тоже несколько скуднее, и урожаи хуже.

Степь вообще с плодородной почвой и довольно густой растительностью из злаков, но ближе к Ташкенту становится хуже. Ташкент построен в широкой долине нижнего Чирчика, которой ширина до 20 вёрст; северный край долины не выше 25 - 30 саж., но местами весьма крут.

Орошается Ташкентская долина и сам город из Чирчика каналами, отведёнными у укрепления Ниазбек [Ниазбаш]. Чирчик течёт в 8 верстах от города, который построен близ северного края долины. Я видел Ташкент в 1864 г. только издали.

Ближайшая возвышенность (их в этой широкой волнистой долине много), с которой я мог осматривать внутренность города, от него саженях в ста. Город кажется большим лесом, в котором кое-где мелькают глиняные стенки и такие же плоские крыши; он наполнен садами, между которыми скрываются дома, маленькие и невзрачные.

Больших строений не видно; мечети, которых, по слухам, много: по иным - 50, по другим - 500 и даже до 2 000, издали не отличаются от домов и не поднимаются над садовыми тополями. Город обнесён глиняной стеной с барбетами и весьма крутым рвом, где с водой из оросительных канав, а где и сухим, так как он вырыт на волнистой местности; кругом Ташкента еще много загородных домов с садами, которые ближе к городу так же часты, как и городские дворы с домами и садами, и образуют настоящие предместья; по ниазбекской дороге такое предместье тянется версты на четыре, по кокандской - на пять.

Между этими садами и дачами есть поля отчасти с хлебом и люцерной, но более с хлопком, кунжутом и цитварным семенем, морены я не видал, да и о возделывании цитварного семени говорю только по расспросным сведениям {Едва ли эти сведения верны; цитварное семя собирается дикорастущее в степях у южной подошвы Кара-тау, особенно у Бугуни.}.

Всего более около Ташкента хлопка; из хлебных растений много риса, а пшеницы весьма недостаточно для города; её привозят с Келеса, а особенно из-под Чимкента. Ташкентцы более возделывают торговые растения для вывоза и своих рукоделий.

Из древесных - порядочно шелковицы, много винограда и плодовых таких же, как и в городах между Арысом и Казы-куртом, но, в отличие от тех мест, здесь произрастает и смоковница; под Ташкентом она, вероятно, достигает своего северного предела в Туркестанском крае, так как в начале октября плоды были не совсем зрелы, однако, уже весьма сладки.

Тут, кстати, два слова о кокандских городах Туркестанского края: они в общем разнятся один от другого только своей величиной, да еще количеством садов. На север от Арыса внутри городов меньше садов, чем в их окрестностях; так, в Аулие-ата, в Азрете, в последнем внутри города почти вовсе нет садов, все снаружи, да и бывшие при мне в 1858 г. снаружи у самой стены теперь вырублены.

А города к югу от Арыса все, как, например, Ташкент, кажутся большими садами, и их некрасивые постройки скрываются между деревьями. Постройки эти описывать нечего: глиняные, восточного типа, одноэтажные с плоскими крышами, без окон на улицу.

Замечу только, что комнаты не сообщаются, а дверями все выходят на двор; перед дверями общий навес на столбиках. Жители более сидят под этим навесом или на уличной завалинке. Двери с резьбой, окна с деревянной частой решёткой без стекол, на зиму заклеиваются масляной бумагой, кроме одного для дыма, если камина нет и огонь разводится на глиняном полу.